Virtuell Artikulieren vermeidet Einschleifen

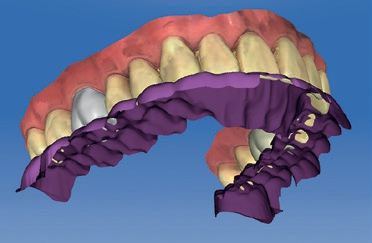

Als Physiker und Zahnarzt hatte Prof. Dr. Albert Mehl mit dem Lehrstuhl an der Universität Zürich das „Erbe“ der Cerec-Erfinder Mörmann/Brandestini übernommen und richtungsweisende Applikationen, z.B. die Biogenerik, das digitale Bissregistrat, den virtuellen Artikulator, die funktionelle Okklusion entwickelt. Unter dem Leitgedanken „Artikulation und Funktion“ stand auf dem Cerec-Tag besonders die Interdigitation einer dynamischen Okklusion im Mittelpunkt von rekonstruktiven Therapielösungen (Abb. 1) mit dem Ziel, dysfunktionelle Situationen zu verhindern und die Kieferposition zu stabilisieren. Fokusierte ursprünglich die computergestützte Restauration auf die Einzelzahnversorgung, hat die CAD/CAM-Technik inzwischen auch in der Fertigung von komplexen, prothetischen Versorgungen ihren Platz eingenommen. Damit ist die dynamische Artikulation zu einer Bedingung für die virtuelle Konstruktion geworden, um die Funktion nachhaltig sicherzustellen. Hierbei werden die digital erfassten Kaubewegungen in die Software des elektronischen, individuell justierbaren Artikulators eingespeist. Ziel des virtuellen Artikulators ist, mit der funktionellen Okklusion eine individuelle Passgenauigkeit für jede prothetische Restauration zu erlangen – und zwar von Anfang an. Mit den früh gewonnenen Intraoraldaten und den folgenden, konstruktiven Adjustierungen werden materialkompromitierende und zeitraubende Einschleifmaßnahmen nach Eingliederung weitgehend reduziert oder gar vermieden.

Virtuelle dynamische Okklusion – ein Update

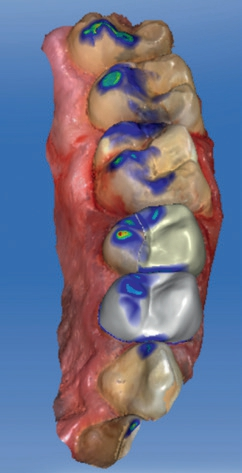

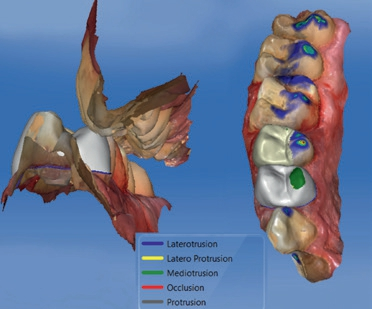

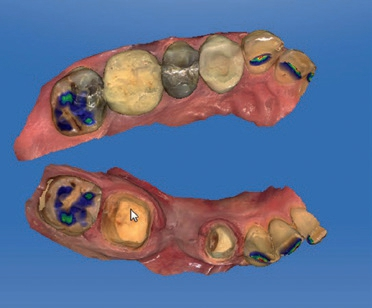

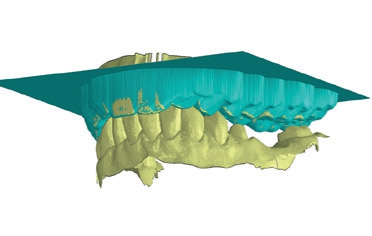

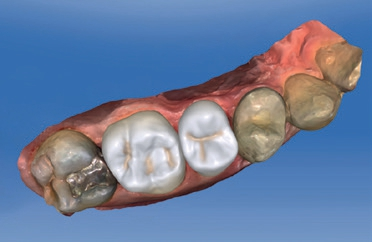

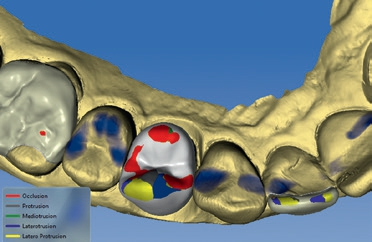

Basis einer funktionellen Okklusionsgestaltung ist der biogenerische Kauflächenvorschlag, der aus den individuell vorhandenen Zahnanatomien passende Okklusalflächen errechnet (Abb. 2). Durch das von Mehl entwickelte, virtuelle Artikulationskonzept kann zusätzlich auch die dynamische Artikulation berücksichtigt werden. Kiefergelenkspezifische Werte, wie z.B. das Bonwill-Dreieck und die Kondylenbahn, können aus der Röntgenaufnahme, aus den Werten des Gesichtsbogens oder aus diversen elektronischen Registriersystemen übernommen werden. Mit diesen Informationen kann die Bewegung des Unterkiefers relativ zum Oberkiefer exakt berechnet und durchgeführt werden. Als besonders vorteilhaft hat sich die Aufzeichnung der Bewegung in Form einer virtuellen Einhüllenden (virtuelles FGP, functional generated pathway) erwiesen. Dieses kann zusätzlich eingeblendet werden und zeigt auf den konstruierten Restaurationen funktionelle Störkontakte (Abb. 3). Generell lässt sich in vielen Fällen die Erfassung von individuellen Parametern nutzen. Eine Studie in Zürich zeigte, dass im Falle von gut abgestützter Führung und bei Versorgungen im Seitenzahnbereich die Mittelwert-Artikulation kaum Unterschiede zur individuell durchgeführten Artikulation aufweist. Der Vorteil ist, dass die Mittelwert-Artikulation vollautomatisch durchgeführt werden kann. Dadurch ermöglicht die CADSoftware auch eine funktionelle Kauflächengestaltung, ohne einen Zeitverlust in Kauf nehmen zu müssen (Abb. 4). Quelle: Mehl

Quelle: Mehl Quelle: Mehl

Quelle: Mehl Quelle: Mehl

Quelle: Mehl Quelle: Mehl

Quelle: Mehl

Unabhängig vom verwendeten Artikulationsmodell lassen sich alle Bewegungen virtuell genauso durchführen wie im mechanischen Artikulator. Dabei werden die Randbedingungen der Kiefergelenkbewegung berücksichtigt und die Kiefer in jeder neuen Position auf Kollision geprüft, d.h. es soll eine Berührung stattfinden, aber es darf keine Durchdringung eintreten. Daraus folgt, dass jede Bewegung unter Zahnkontakt erfolgt (Abb. 5). Die einzelnen Positionen des Unterkiefers bzw. Oberkiefers können gespeichert und als Bewegungsfilm abgespielt werden.

Quelle: Mehl

Quelle: Mehl

Mit Digitalscans der statischen Okklusion wurden In-vivo-Genauigkeiten von 30-70 ?m (habituell), bei der bukkalen Registrierung 55-75 ?m erreicht gegenüber der konventionellen Bissnahme mit Gipsmodell und Toleranzen von 80-130 ?m. Als Lösung für die prothetische Rekonstruktion hat sich mit der Biogenerik ein Verfahren herauskristallisiert, bei dem für die jeweilige individuelle Situation eine gut passende Versorgung berechnet wird. Damit wird die Nachbearbeitungszeit für das Modell deutlich reduziert oder kann sogar entfallen.

Biokiefer nach dem Vorbild der Natur

Ziel der konservierenden und prothetischen Rekonstruktion ist, die fehlenden Außenflächen und insbesondere die Kauflächen der verloren gegangenen Zahnsubstanz wieder so herzustellen, dass sich der Zahnersatz nach statischen und funktionellen Gesichtspunkten harmonisch in die vorhandene Gebisssituation einfügt. Dafür hat Mehl das Biogenerische Zahnmodell entwickelt, das aufgrund weniger Parameter mittels einer Datenbank eine passende Zahnform berechnet und an die Morphologie der Nachbarzähne und Antagonisten angleicht. Damit war es gelungen, bei fehlender Zahnsubstanz natürliche Zahnformen in die Konstruktions-Software einzufügen. Mit dem wissensbasierten Ansatz der Biogenerik ist es möglich, jede klinische Defektsituation nachzubilden.

Quelle: Mehl

Quelle: Mehl

In klassischen Okklusionskonzepten wird darauf geachtet, dass die einzelnen Kontaktpunkte so zueinander liegen, dass keine Scheer- und Schubkräfte auf die restaurierten Zähne einwirken können. Okklusale Vorkontakte lösen punktuell wirkende Kraftspitzen aus, die Keramikabplatzungen zur Folge haben können. Durch Kauflächengestaltungen ist es möglich, statisch und dynamisch auftretende Störkontakte zu vermeiden. Bei Patienten, die unter Bruxismus leiden und ein erhöhtes Risiko für Komplikationen bieten, ist eine optimierte statische und dynamische Okklusion angezeigt. Aufgrund der Belastung implantatgetragener Restaurationen ist es erforderlich, im Gegensatz zu zahngetragenen Versorgungen, auf Balance- und Laterotrusionskontakte zu verzichten. Eckzähne sind maßgeblich für die Entlastung der Seitenzähne verantwortlich. Durch die große Wurzeloberfläche, die mit einer höheren Rezeptorendichte ausgestattet ist, sind Eckzähne zuständig für die muskulär gesteuerte Unterkieferbewegung. Liegt eine Überlastung der Eckzahnführung vor, wird diese durch Attritionen zu einer Gruppenführung „umfunktioniert“.

Artikulation und dynamische Funktion – nun digital

Die Diskussion um Präzision, technische Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit der digital gesteuerten Restauration gehört inzwischen der Vergangenheit an. Aktuelle Entwicklungen zielen laut Mehl z.B. auf die computergestützte Funktionsdiagnostik und auf Verfahren, die es ermöglichen, die dynamische Okklusion in die prothetische Rekonstruktion einzubeziehen. Studien belegen, dass ausschließlich statisch berechnete und gestaltete Restaurationen im Patientenmund zusätzliche, zeitintensive Einschleifmaßnahmen erfordern und dadurch die Festigkeit des Restaurationswerkstoffs sowie die Ästhetik beeinträchtigen. Durch das Übersehen funktioneller Störkontakte können Überbelastungen und Materialfrakturen sowie iatrogen verursachte Folgeerscheinungen auftreten.

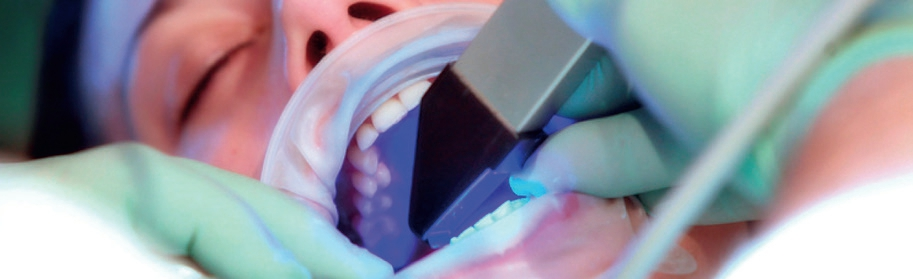

Bei umfangreichen CAD/CAM-Restaurationen übernimmt heute die Software die Justierung der Funktion. Dazu sind Algorithmen erforderlich, die die Statik und Dynamik sinnvoll integrieren. Mit dem virtuellen FGP lassen sich aus der Überlagerung vom statischen und funktionellen Registrat die Berührungspunkte bestimmen, die als mögliche Kandidaten für die okklusalen Kontaktpunkte bei der Konstruktionsberechnung in Frage kommen. Bei größeren Restaurationen, Bisshebungen oder funktionellen Analysen und Änderungen bietet sich an, möglichst exakt das Bewegungsmuster des Patienten zu erfassen. Dabei kann mit Software jegliche Einschränkung von mechanischen Artikulatoren, seien es teil- oder volljustierbare, umgangen werden und direkt die individuelle Bewegung aufgenommen werden. Gerade in Kombination mit der intraoralen Messtechnik lassen sich mittels elektronischer Bewegungsaufzeichnung direkt die Bewegungen auf das virtuelle Kiefermodell übertragen. Entscheidend dabei ist nur der Schritt, die Koordinaten der Bewegungssensoren dem Kiefermodell zuzuordnen. Dies kann z.B. durch eine Zusatzaufnahme mit einer Bissgabel oder einer Vorrichtung mit Markern erfolgen.

Artikulation und Funktion können inzwischen mit der Cerec- Software in den CAD/CAM-Prozess integriert und in der morphologischen Berechnung berücksichtigt werden. Quadranten und Kiefer einschließlich Gegenbezahnung werden direkt am Patienten dreidimensional vermessen. Hierbei kann die statische Relation von Oberkiefer und Unterkiefer über Bukkalaufnahmen intraoral erfasst werden. Der integrierte, virtuelle Artikulator erlaubt die Eingabe verschiedenster Kiefergelenksparameter, die aus den genannten Messungen ermittelt werden und bis zur individuellen, freien Bewegung reichen können. Diese Information bildet die Ausgangsbasis, um die Kauflächengestaltung und die Oberflächenrekonstruktion digital durchzuführen. Für Situationen mit Einzelzahnrestaurationen und kleineren Brücken im Seitenzahnbereich ist die mittelwertige Artikulation ausreichend und kann automatisch in der Restaurationsberechnung berücksichtigt werden.

Quelle: Mehl

Quelle: Mehl

Literatur:

[1] Zimmermann M., Ender A., AttinT., Mehl A.: Accuracy of buccal scan procedures for the registration of habitual intercuspation. Oper Dent 2018; 43: 573–580.

[2] Mehl A.: Focus on articulation and function. Int J Comput Dent 2015; 18 (3): 195–196.

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.