Frau Dr. Wellisch, im Dezember 2017 haben Sie unter dem Titel „Exkavation mit konventionellen und selbstlimitierenden Verfahren“ Ihre Dissertation abgeschlossen. Was veranlasste Sie, dieses Thema aufzugreifen?

Zu welchem Kernergebnis sind Sie in Ihrer Studienarbeit gekommen?

Meine Studienergebnisse haben die Ausgangshypothese unterstützt, dass speziell bei der Kariesentfernung im Dentin die neuen, schonenderen Methoden (mittels PolyBur P1, Biosolv oder Carisolv) eine ernst zu nehmende Alternative zum konventionellen Exkavieren mittels Hartmetallbohrer darstellen. Ich konnte die erheblichen Vorteile der selbstlimitierenden Verfahren erneut belegen.

Sie gehören einer jungen Zahnarztgeneration an und sind von der universitäten Lehre geprägt. Was sagen Sie älteren Kollegen, die in ihrem Studium den weißen Kavitätenboden und den „cri dentaire*“ als Ziel vermittelt bekamen?

Ich empfahl ihm, sich bei pulpanahen Dentinläsionen nicht an der Farbe zu orientieren und nicht nach Weiß zu streben. Dentin ist dunkler als Schmelz, ganz abgesehen von den diversen Verfärbungen, die ein Zahn ohnehin haben kann. Und die Schicht, die der PolyBur P1 am Kavitätenboden hinterlässt, würde definitiv weicher sein als das, was er mit dem Hartmetallbohrer gewöhnt sei. In meiner Studie konnte ich aber belegen: Die erhaltene Substanz ist durchgehend mineralisierbar und damit erhaltenswert, und sie bietet eine gute Grundlage für die anschließende Versorgung der Kavitäten mit Füllungen. Fühlt sich also das Dentin mit der Sonde hart an, sodass es nicht mehr eingeritzt werden kann, ist dies ein klarer Fall von Überexkavation.

Welche Reihenfolge schlagen Sie also in der Instrumentierung vor?

Zuerst muss ich klarstellen: Der P1 ersetzt nicht den herkömmlichen Rosenbohrer, sondern ergänzt ihn beim Exkavieren pulpanaher Dentinläsionen.

Er ist indiziert bei klinisch symptomlosen Milch- und bleibenden Zähnen, erfordert kariesfreie Zahnhartsubstanzränder und eine abschließende, randdichte adhäsive Versorgung. Dunkel verfärbtes Dentin, hartes remineralisierbares Dentin oder Karies entlang der Schmelz-Dentin-Grenze sind typische Kontraindikationen. Ich eröffne also die Kavität eingangs mit einem Diamantbohrer. An den peripheren Anteilen der Kavität an der Schmelz-Dentin-Grenze greife ich zum Hartmetallbohrer. Danach arbeite ich dann ziemlich punktuell von zentral nach peripher mit dem PolyBur P1. Und das ganz ohne Druck auf das Instrument. Ich setze das Arbeitsteil nicht mit der Spitze, sondern seitlich an. Dann können die Schneiden greifen und das Material effektiv abtransportieren.

In Ihrer Studie werden nicht nur der PolyBur, sondern auch chemomechanische und biochemische Präparationsverfahren vorgestellt. Welche Kombination führt zum besten Ergebnis?

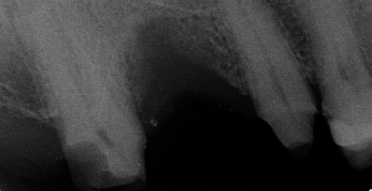

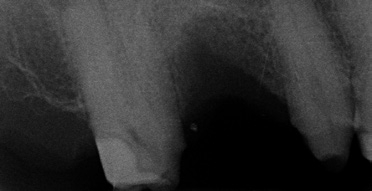

Wenn aufgrund der röntgenologischen Diagnostik klar ist, dass ich pulpennah exkavieren muss, lasse ich Carisolv einwirken und exkaviere dann mit dem PolyBur P1. Ich informiere den Patienten, dass eventuell eine Wurzelbehandlung folgen könnte, ich dies jedoch zu vermeiden versuche. Ist die Karies tatsächlich weit fortgeschritten, also tief im Dentin, kann es natürlich der Fall sein, dass ich mit PolyBur P1 die Pulpa eröffne.

Der PolyBur P1 schafft Sicherheit durch Reproduzierbarkeit. Wie argumentieren Sie hierzu in Ihrer Studie?

Hartmetallbohrer können problemlos auch gesundes Dentin abtragen. Daher wird häufig überexkaviert. Dieses Vorgehen birgt ein erhöhtes Risiko der Pulpaeröffnung. Der therapeutische Endpunkt ist in diesen Fällen abhängig von der subjektiven Einschätzung des Zahnarztes, basierend auf der Taktilitätsprüfung. Mit dem PolyBur P1 ist ein Überexkavieren unmöglich, er ist ein selbstlimitierendes Einweginstrument. Da kann sich der Behandler absolut sicher sein.

Wie beurteilen Sie die Oberflächenbeschaffenheit nach Exkavation mit dem PolyBur P1 im Vergleich zu herkömmlichen Rosenbohrern?

Das konnte ich mit einer rasterelektronischen Aufnahme schön aufzeigen: In Kombination mit Biosolv oder Carisolv liefert der PolyBur P1 eine Oberfläche ganz ohne Schmierschicht, in die die haftvermittelnden Stoffe für eine adhäsive Füllung sehr gut eindringen können. Damit ist eine sehr gute Prognose für einen dichten Verschluss gegeben. Biosolv ist allerdings ein rein experimentelles proteolytisches Enzym und nicht kommerziell verfügbar.

Wie sehen Sie den PolyBur P1 in der Kinderzahnheilkunde indiziert?

Wunderbar – keine Spritze, keine lauten Bohrgeräusche, nur ein blauer Kunststoffbohrer, dessen Harmlosigkeit ich manchmal für die Kleinen am Fingernagel demonstriere. Bekanntlich halten Füllungen bei Kindern nicht so gut und so lange. Hinzu kommt auch, dass die Pulpa im Milchzahngebiss recht groß ist. Würde ich bei jeder Behandlung überexkavieren, wäre ich beim 2. oder 3. Mal schon am Nerv. Eine evtl. folgende langwierige und schmerzhafte Wurzelbehandlung hätte höchstwahrscheinlich vermieden werden können, wenn von Anfang an minimalinvasiv mit dem PolyBur P1 vorgegangen worden wäre.

Patienten wird leider nur selten eine Alternative zur konventionellen Exkavation angeboten. Warum?

Ja, das stimmt – Studien haben ergeben, dass 70% der Patienten eine Behandlung mit dem Polymerinstrument (in vielen Fällen auch ohne Anästhesie) einer Behandlung mit Hartmetallbohrer vorziehen würden [1]. Sicherlich deshalb, weil die selbstlimitierenden Methoden weniger schmerzhaft sind. In der Praxis erlebe ich große Erleichterung bei den Patienten, wenn ich zunächst minimalinvasiv behandle. Ich nehme den Patienten die Ängste und schaffe Entspannung – auch für weitere Behandlungstermine.

Übrigens werde ich in meiner Praxis aufgrund gewünschter Zweitmeinungen oft mit Kostenvoranschlägen von Patienten konfrontiert, die mir die überwiegend wirtschaftliche Motivation von Zahnarztkollegen vor Augen hält. Teilweise sollten Zähne gezogen werden, die sogar konservativ behandelt noch eine echte Chance hätten. Hier appelliere ich an die Berufsethik.

Sobald ich diese Patienten über eine schonende Methode aufkläre und diese so behandle, übernimmt der Patient die anfallenden Kosten und dankt es mir darüber hinaus mit einem gesteigerten Vertrauensverhältnis. Der Patient weiß, dass ich alles versuche, um den Zahn zu erhalten. Das verstehe ich unter ehrlicher Zahnheilkunde.

Meine Behandlungsweise spricht sich herum und ich gewinne hierdurch Neupatienten. Für mich zählt primär nicht der Monatsumsatz, sondern das Wissen, dass ich dem Patienten die Behandlung zukommen ließ, die ich für mich selbst auch gerne hätte.

Ich glaube, das selbstlimitierende Exkavieren ist eine Haltungsfrage des Zahnarztes. Meines Erachtens ist hierüber noch viel Aufklärungsarbeit notwendig. Den Kollegen kann man jedoch keinen Vorwurf machen; das Thema schafft es leider viel zu selten in die Fort- und Weiterbildungsforen.

Frau Dr. Wellisch, vielen Dank für das Gespräch.

[1] Mehr Informationen hierüber entnehmen Interessierte der Doktorarbeit von Dr. Lidija Wellisch https://edoc.ub.uni-muenchen.de/21436/

* Der cri dentaire (Zahnschrei) ist ein typisches Geräusch beim Sondieren mineralisierten Dentins; ein sicheres Zeichen für eine erfolgreiche Exkavation (Kariesentfernung).

Kontaktdaten:

Dr. Lidija Wellisch

Tölzer Straße 14

83607 Holzkirchen

info@familien-zahnaerztin.de

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.