Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass die Zusammenarbeit zwischen einer Zahnarztpraxis und einem Dentallabor im Vergleich zu anderen Berufsgruppen eine besondere Herausforderung darstellt? Nein? Nun, ich kenne keine 2 Berufsstände, die auf der einen Seite so unterschiedlich zu Werke gehen und trotzdem so sehr darauf angewiesen sind, eng vernetzt zusammenarbeiten zu müssen, damit am Ende das Ergebnis stimmt.

Dies war übrigens nicht immer so. Im 17. und 18. Jahrhundert übernahmen Barbiere und Zahnkünstler die Behandlung von Zähnen mit oft fragwürdigen Methoden. Anfang des 19. Jahrhunderts kam der Beruf des „Dentisten“ hinzu, als immer mehr eine Trennung zwischen dem handwerklichen und dem medizinischen Teil der Zahnbehandlung forciert wurde.

Als gelernte Zahntechniker/-innen durften diese unter bestimmten Bedingungen zudem weiterhin eine Heilbehandlung ausüben. Ich kenne immer noch Patientinnen und Patienten, die früher von einem Dentisten behandelt wurden und davon ganz begeistert waren, da zahnmedizinisches und zahntechnisches Wissen in einer Person vereint waren.

Ab dem Inkrafttreten des Zahnheilkundegesetzes im Jahr 1952, basierend auf dem „Ulmer Abkommen“ von 1951, kam dann die klare Trennung beider Berufe: Die „Zahnkünstler“ wurden zu reinen Handwerker-/innen und die Behandlung von Patientinnen und Patienten war nur noch den Zahnärzten und -ärztinnen vorbehalten. Mittlerweile ist sowohl die Zahnmedizin als auch die Zahntechnik sehr umfangreich geworden. So macht es Sinn, die Bereiche Prothetik, Kieferorthopädie, Kieferchirurgie und schlussendlich auch die Zahntechnik zu spezialisieren und aufzuteilen. Klarer Vorteil: Jeder ist ausgebildeter Fachmann seines Bereiches.

Allerdings ist es elementar, Basiskenntnisse der angrenzenden Fachgebiete zu besitzen, um als einzelnes Puzzlestück das „große Ganze“ richtig zu komplementieren. Dabei ist es nicht zwingend notwendig, sich in Details zu verstricken. Für Köchinnen und Köche ist es auch nicht notwendig zu wissen, wie ein Rind aufgezogen wird – sie müssen lediglich wissen, wie man das Fleisch richtig zubereitet. Leider hat diese Spezialisierung auch Potenzial für Unstimmigkeiten und kann für unnötiges Nacharbeiten sorgen oder – im schlimmsten Falle – einen Misserfolg der Behandlung zur Folge haben. Gründe hierfür liegen oftmals in der mangelnden Kommunikation und Abstimmung. Auch fehlende Informationen oder unterschiedlicher Wissensstand zeichnen hierfür verantwortlich (Abb. 1 und 2). Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele

ZApprO und Teamwork

Seit der geänderten Approbationsordnung (ZApprO) der Zahnärzteschaft hege ich die Befürchtung, dass sich gerade in der praktischen Prothetik manche Versorgungen im Team noch schwieriger gestalten werden. Und zwar aufgrund der fehlenden praktischen Ausbildung während des Studiums. Dabei stellt die Prothetik in der Zahnmedizin nicht nur ein Teilstück dar, sondern dient als spezialisierte Ergänzung für ein sinnvolles und harmonisches Ganzes.

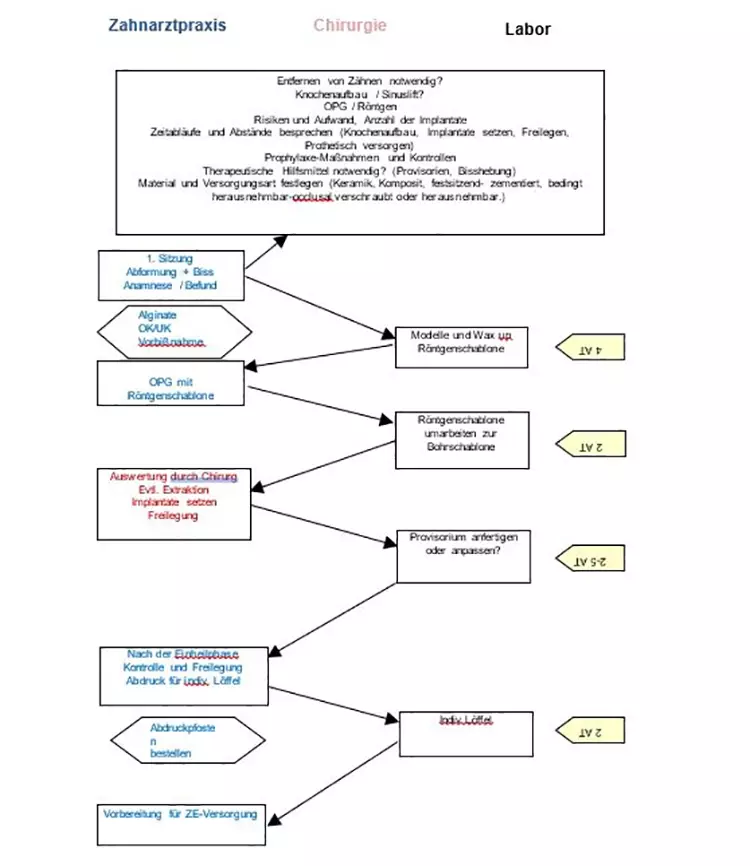

Die Digitalisierung und die immer umfangreicheren Material- und Verfahrensmöglichkeiten in der Zahntechnik tragen auch nicht zur Vereinfachung der Situation bei. Umso wichtiger ist das Gespräch über gemeinsame Abläufe und eine sogenannte „Schnittstellen-Koordination“, um die Erwartungshaltung bzw. den jeweiligen Handlungsbedarf festzustellen und die erforderlichen Unterlagen und Informationen abzustimmen (Abb. 3). Ziel sollte es dabei sein, den geforderten Bürokratie- und Dokumentationswahnsinn sinnvoll und effizient zu gestalten, um den Alltag zu erleichtern, Zeit zu gewinnen und den Erfolg einer Behandlung zu sichern.

Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele

Dabei ist die Zahntechnik immer mehr gefordert, sich weg vom reinen Handwerk und hin zur Fachberatung für Medizinprodukte zu entwickeln und mit dem eigenen Fachwissen Praxen zu unterstützen.

Alles beginnt mit der richtigen Kommunikation

Ob im Patientengespräch oder bei der Zusammenarbeit zwischen Praxis und Labor: Kommunikation stellt das Bindeglied einer jeden Beziehung dar. Dabei werden durch Wörter, Mimik und Gestik Informationen und auch Gefühle ausgetauscht. Es entsteht eine wechselseitige Aktion und Reaktion. So weit, so schwierig! Denn wir können uns auf verschiedene Art und Weise ausdrücken.

- Verbal: Wörter werden gesprochen oder geschrieben.

- Paraverbal: die Art und Weise, wie gesprochen oder geschrieben wird.

- Nonverbal: Mimik und Gestik im persönlichen Austausch.

Insgesamt bleibt viel Spielraum für Interpretationen und Missverständnisse, da jeder von uns im Gespräch „Sender und Empfänger“ darstellt. Während der „Sender“ etwas mitteilt und dabei Signale setzt, übersetzt der „Empfänger“ diese Signale für sich in seine eigene Sprache. So können die Aspekte einer „Nachricht“ unterschiedlich ankommen bzw. angenommen werden.

Vor allem, wenn der „Sender“ etwas voraussetzt, was bei dem Empfänger nicht vorhanden ist, oder dieser unter emotionalem Stress steht. Nehmen wir als Beispiel Angstpatienten/-innenn, die in einem Beratungsgespräch oftmals nicht fähig sind, alles richtig wahrzunehmen und im Nachhinein behaupten, darüber nicht aufgeklärt worden zu sein.

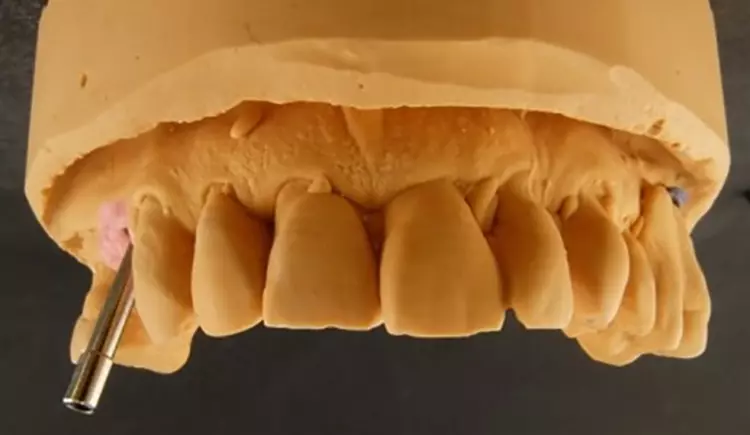

Es lohnt sich also, auch in diesem Kontext über die eigene Ausdrucksweise nachzudenken und zu überlegen, wie man Missverständnissen vorbeugen kann. Ein negatives Beispiel dazu sehen Sie in den Abbildungen 4 bis 9. Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele

Blick über den „dentalen Tellerrand“

Um sich gewisser Problematiken bewusst zu werden und diese zu verdeutlichen, hilft es, den Blick auf ein anderes Gewerbe zu werfen, das ebenfalls eng vernetzt zusammenarbeiten muss, damit sich am Ende alles gut zusammenfügt: das Baugewerbe. Ein Schreiner oder eine Schreinerin, der oder die eine maßgefertigte Küche einbauen soll, wird sich immer vor Ort ein Bild über den Zustand der Wände und Anschlüsse machen und alles selbst ausmessen. Nur dann kann er bzw. sie sich sicher sein, dass nach der Anfertigung der Küchenmöbel und beim finalen Einbau auch alles passt.

Normalerweise haben Schreiner/-innen auch persönlichen Kontakt mit den Endkundinnen und -kunden und sind über deren Vorstellungen, zum Beispiel über den Standort von Spüle, Herd und Schränken, direkt informiert. Werden diese Informationen nur indirekt von der Bauleitung an die Handwerker/-innen weitergegeben und sind die Maße und Informationen nicht exakt und richtig angegeben, wird die Küche beim Einbau nicht passen und der Schreinerei entsteht dadurch ein erheblicher Mehraufwand. Auch hier stellt sich dann die Frage, wer die angefallenen Mehrkosten übernimmt.

Ich hatte diese Problematik selbst bei der Einrichtung meines ersten Labors erlebt. Die Rohre für das WC wurden 1,5 m zu weit nach rechts verlegt, was dazu führte, dass der anschließende Gipsraum neu geplant werden musste. Da das Neuverlegen im Nachhinein ein zu großer Aufwand gewesen wäre, wurde stattdessen der Nachbarraum umgeplant und angepasst. Dieser „verkürzte“ Raum ärgerte mich seither fast tagtäglich. Es fehlte letztendlich der ursprünglich geplante Platz.

Sie können sich vorstellen, dass ich bei der Einrichtung meines zweiten Labors aufgrund dieser Erfahrung sehr „pingelig“ wurde und die Bauhandwerker/-innen mich bestimmt als eine „schwierige“ und „nervige Kundin“ empfanden. Kommt Ihnen so eine Situation bekannt vor?

Wie sieht die Wirklichkeit im zahntechnischen Alltag aus?

Übertragen wir nun diese Situation auf unsere „Dentalwelt“, wird uns schnell bewusst: Das Labor bekommt seine Unterlagen und Informationen ausschließlich aus der Praxis. Wir dürfen nicht selbst „Maß“ (Abformung) nehmen und kennen den Patienten bzw. die Patientin meistens auch nicht. Trotzdem sollen wir einen exakt passenden Zahnersatz nach Patientenwunsch herstellen. Wir sind also darauf angewiesen, dass präzise Unterlagen und Informationen seitens der Praxen geliefert werden.

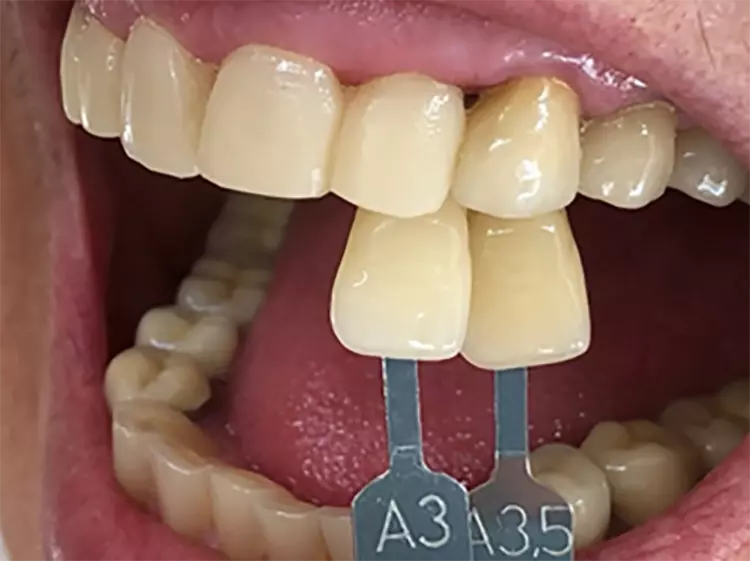

Oftmals ist den Behandlern/-innen nicht bewusst, dass sie alle Informationen, die wir in der Zahntechnik benötigen, stets vor sich haben: Lippenform und Bewegung, Größe der Zunge, Zahnfarbe, Zahnfleischfarbe und vieles mehr werden deshalb als selbstverständlich wahrgenommen. Es gilt nun, diese Informationen von der Praxis an das Labor zu übertragen.

- Durch schriftliche Auftragserteilung

- Ergänzend mit mündlichen Absprachen

- Durch Abformung, Bisse, Farbnahmen oder Intraoral-Scandaten

- Mit Fotos und/oder Videos vom Patienten oder der Patientin (vgl. Abb. 10 und 11)

- Und letztlich die Weitergabe von Informationen über Vorarbeiten durch Kieferorthopädie oder -chirurgie

Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele

Die Probleme beginnen schon oft mit dem Ausfüllen des Laborauftrages. Kaum ein Behandler oder eine Behandlerin führt dies selbst aus. Also ist das Personal dafür zuständig, das oftmals gar nicht bei der Behandlung anwesend ist oder keine ausreichenden Fachkenntnisse besitzt.

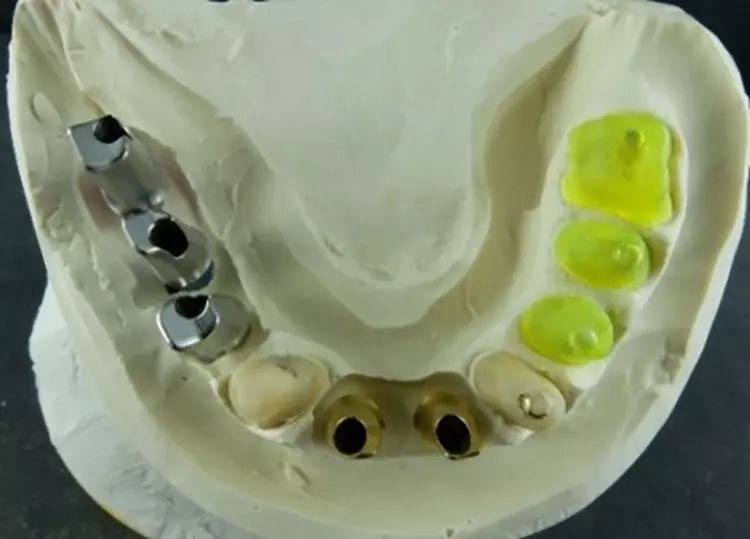

Wie oft kommt es vor, dass Angaben über Implantatgröße und -länge, Gingivatyp und weitere chirurgische Maßnahmen wie z.B. Sinuslift fehlen? Das bedeutet für das Labor zeitraubendes Nachhaken! Will man sich das ersparen, kann das am Ende zu einer Änderung oder Wiederholung führen. Daneben sind wir auch darauf angewiesen, dass materialbedingte Informationen oder Einschränkungen richtig an Patientinnen und Patienten weitergegeben werden.

Das Labor bleibt zu oft außen vor

Als weiterer Punkt folgt der „Klassiker“: Die Abformung, die Scandaten oder die Kieferrelationsbestimmung sind ungenau und stimmen nicht mit der Mundsituation überein. Egal wie exakt wir dann arbeiten – unsere Arbeit wird nicht passen! Leider ist es bei diesen Versäumnissen auch gängige Praxis, dass die Nacharbeit in solchen Fällen oftmals nicht vergütet wird. Nach dem Motto: Das muss schon mal „drin“ sein. Für das Labor ist das sehr frustrierend! Ein weiteres „Frustthema“: die Vorarbeit durch weitere Spezialistinnen und Spezialisten.

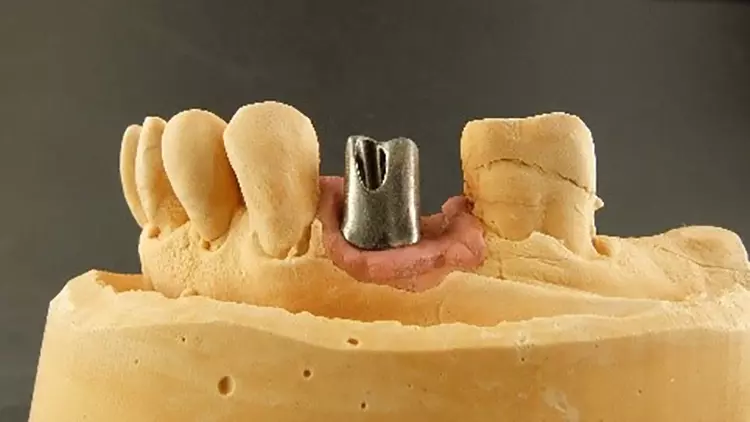

Zum Beispiel stehen Implantate nicht an der richtigen prothetischen Stelle. In solchen Fällen argumentieren die Chirurginnen und Chirurgen, dass diese die Implantate dort setzen müssen, wo sich der Knochen befindet unter Beachtung von Nervenverlauf und befestigter Gingiva. Nur wäre es nicht sinnvoller, sich bereits vor dem Inserieren der Implantate über die prothetische Umsetzbarkeit abzustimmen?

Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele

Leider habe ich auch noch nach 43 Jahren Zahntechnik den Eindruck, dass Teamwork im Alltag immer noch keine Selbstverständlichkeit darstellt, trotz aller Veränderungen in den letzten Jahren. Was ich mir deshalb wünschen würde?

- Respektvolles „Miteinander“ auf Augenhöhe

- Gegenseitiges Verständnis für die Situation des anderen

- Jeder trägt für sein Handeln die Verantwortung

- Immer im sachlichen Gespräch bleiben, auch wenn es unangenehm ist

- Gemeinsames Handeln, indem man sich gegenseitig abstimmt und unterstützt

- Fortbildungen als Team, um sich auf dem gleichen Wissensstand zu befinden

Aus Wunsch wird Wirklichkeit: Wie kann man es besser machen?

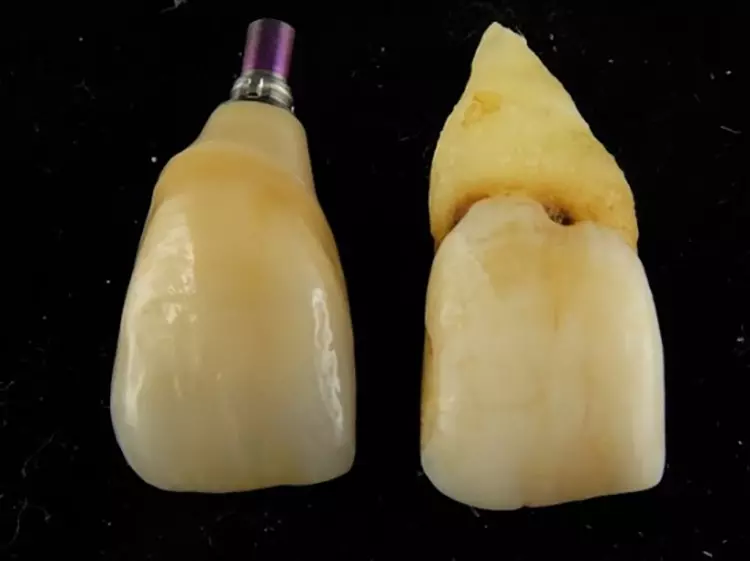

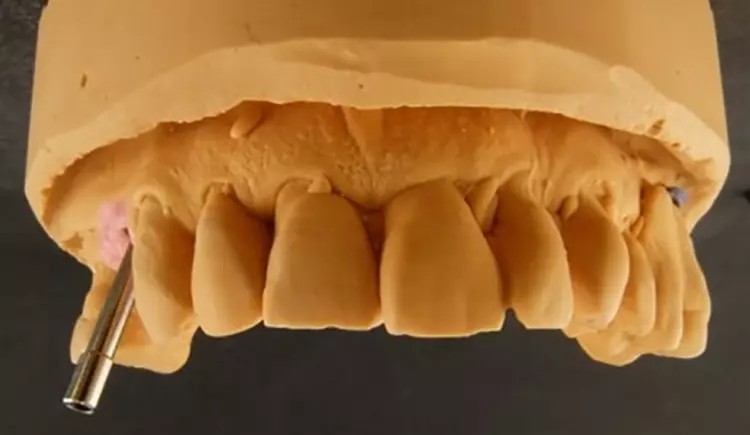

Um tatsächlich als Team zu funktionieren, bedarf es mehr als nur des Wunsches nach einer Zusammenarbeit. Jeder der Beteiligten sollte fähig und dazu bereit sein, sich in die Lage des anderen zu versetzen, und dessen Abläufe kennen, wie folgender Fall zeigt zeigt (Abb. 19 und 20). Bei dieser schwierigen Ausgangssituation war ein „Hand-in-Hand-Arbeiten“ der Kieferorthopädie und Kieferchirurgie sowie die prothetische Umsetzung im Team Labor/Praxis gefordert, da die Ausgangssituation viele „Baustellen“ beinhaltete. Zuerst wurde abgeklärt, ob die Bisslage chirurgisch oder mithilfe von Schienen neu eingestellt werden muss. Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele

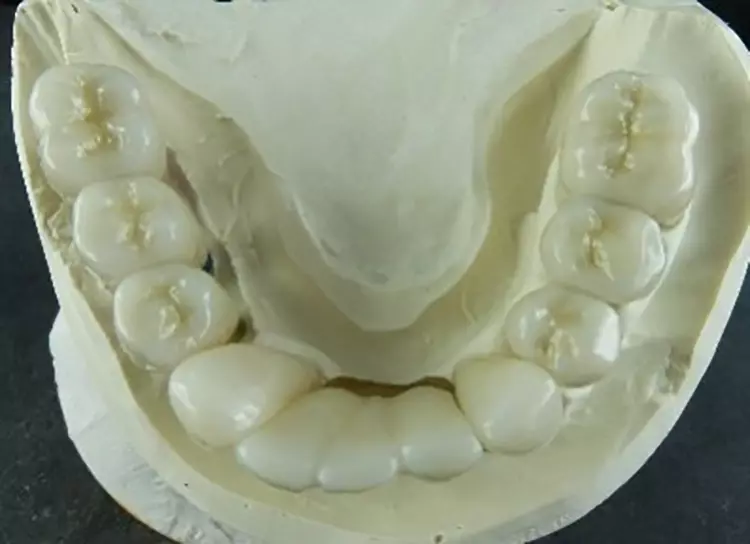

Die Patientin entschied sich gegen eine größere OP, sodass mit einer Schienentherapie begonnen wurde (Abb. 21 und 22). Während der Schienentherapie wurden noch weitere Implantate zu den bereits vorhandenen gesetzt. Nach der Einheilphase und der stabilen Bisssituation konnte die prothetische Umsetzung begonnen werden (Abb. 23 und 24). Erst als der Unterkiefer fertiggestellt war, erfolgte die Versorgung des Oberkiefers, der zwischenzeitlich mit Langzeitprovisorien versorgt war. Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele

Als Material kamen vollverblendete Metallkeramikkronen im Seitenzahnbereich und verblendete Zirkonkronen im Frontzahnbereich zum Einsatz. Die Materialwahl fand ebenfalls in gemeinsamer Abstimmung statt (Abb. 25 – 27). Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele

Verantwortlichkeiten klar definieren

Bei den Praxen beinhaltet dies die Organisation des gesamten Ablaufs und die Gesamtverantwortung für die Patientenversorgung. Im Dentallabor hingegen liegt die Verantwortung für die korrekte Ausführung des Auftrages sowie die technischen Abläufe und Verarbeitung der Materialien. Ebenso die Ablehnung oder Änderung eines Auftrages, falls die beauftragte Versorgung fachlich nicht korrekt durchführbar ist. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Übernahme der gemeinsamen Verantwortung durch eine Abstimmung der Methodik und der Hilfsmittel.

Die Zauberworte heißen: Kommunikation: Wir „denken“ einfach zu viel und reden zu wenig miteinander. Auch wenn es nervt: Bei Unklarheiten lieber einmal zu viel telefonieren und nachfragen, als Fehler zu provozieren.

Schnittstellen-Koordination: z.B. welcher Kommunikationsweg wird gewünscht? Mail, Telefon, Chat? Welche Zeiten sind günstig für persönliche Absprachen? Welcher Ansprechpartner oder welche Ansprechpartnerin ist kompetent für welche Fragen? Spezielle Anforderungen und Wünsche bei den Versorgungen sind standardmäßig gewünscht?

Informationsaustausch: zu Patientinnen bzw. Patienten und deren Versorgung. Sei es über Allergien, Wünsche, motorische oder gesundheitliche Einschränkungen, Zahnfarbe, Zustand der Gingiva, Stumpffarbe, Sprechmotorik etc. (Abb. 28 und 29). Im Gegenzug wird der Praxis ein Einsetzprotokoll mitgeliefert über Besonderheiten der Versorgung und materialspezifische Anforderungen wie z.B. Ätzzeit oder Eindrehmoment der Implantatschrauben. Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele

Selbstkontrolle: durch Prüflisten und/oder Checklisten, damit nichts vergessen oder übersehen wird. Feedback: um sich kontinuierlich zu verbessern.

Ausblick

Das alles klingt im Grunde recht einfach – die Realität sieht allerdings anders aus. Auch im zweiten Teil ihres Artikels wartet Petra Streifeneder-Mengele mit interessanten Beispielen aus ihrem Alltag auf, gibt Ratschläge, wie Teamdruck vermieden werden kann, und erläutert, weshalb es sich immer lohnt, am Anfang schon ans Ende zu denken.

| Alltagsbeispiele für missglückte Zusammenarbeit |

|---|

|

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.