|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Herr Professor Kocher, sind Sie mit den Ergebnissen der DMS • 6 im Hinblick auf die Parodontologie zufrieden?

Prof. Thomas Kocher

Prof. Thomas KocherProf. Thomas Kocher: Lassen Sie uns unterscheiden zwischen der alleinigen Betrachtung der DMS • 6-Werte und dem Vergleich der DMS-IV-, -V- und -6-Erhebungswellen.

Kurz eine Bemerkung zur ausschließlichen Auswertung der DMS • 6-Welle. Zum ersten Mal verfügen wir über eine vollständige parodontale Untersuchung an allen Zähnen und 6 Flächen pro Zahn und können damit die Schwere und das Ausmaß der parodontalen Erkrankungslast umfänglich feststellen. Wird die EFP/AAP-Klassifikation als Grundlage verwendet, so ist mehr oder weniger die gesamte Bevölkerung Deutschlands, die über 20 Jahre alt ist, parodontal erkrankt. Schauen wir auf die parodontal schwer Erkrankten, so sind ca. 17% der Erwachsenen und 53% der Senioren parodontal schwer erkrankt; hochgerechnet auf die Bevölkerung sind es ca. 14 Millionen Menschen in Deutschland. Zum einen zeigen diese Zahlen, dass die parodontale Erkrankungslast in Deutschland sehr hoch ist und dass ein großer Behandlungsbedarf besteht. Zum anderen lassen diese Zahlen auch Zweifel an der Definition der Klassifikation aufkommen. Denn dass 100% aller Deutschen parodontal erkrankt sind, ist eher unwahrscheinlich. Auch stellt sich die Frage, ob diese Klassifikation zur Planung von parodontalen Versicherungsmaßnahmen sinnvoll ist. Ähnliche Zweifel sind auch in einer norwegischen Untersuchung geäußert worden.

| Erhebung parodontalepidemiologischer Befunde in der DMS • 6 |

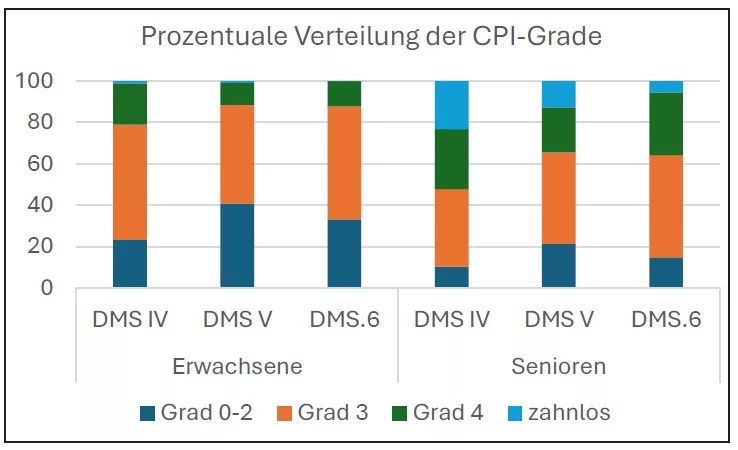

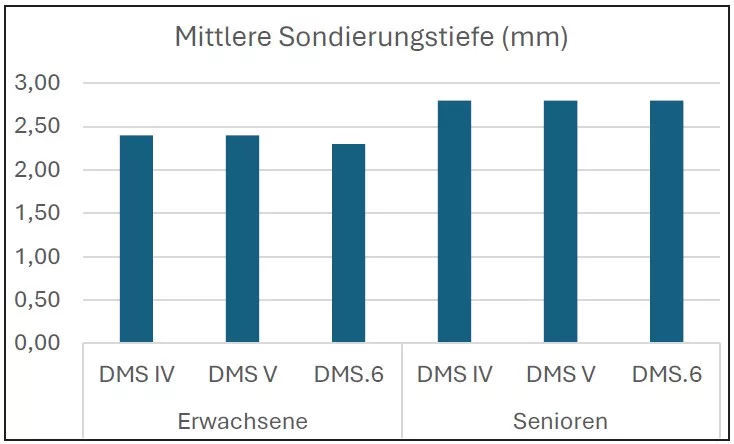

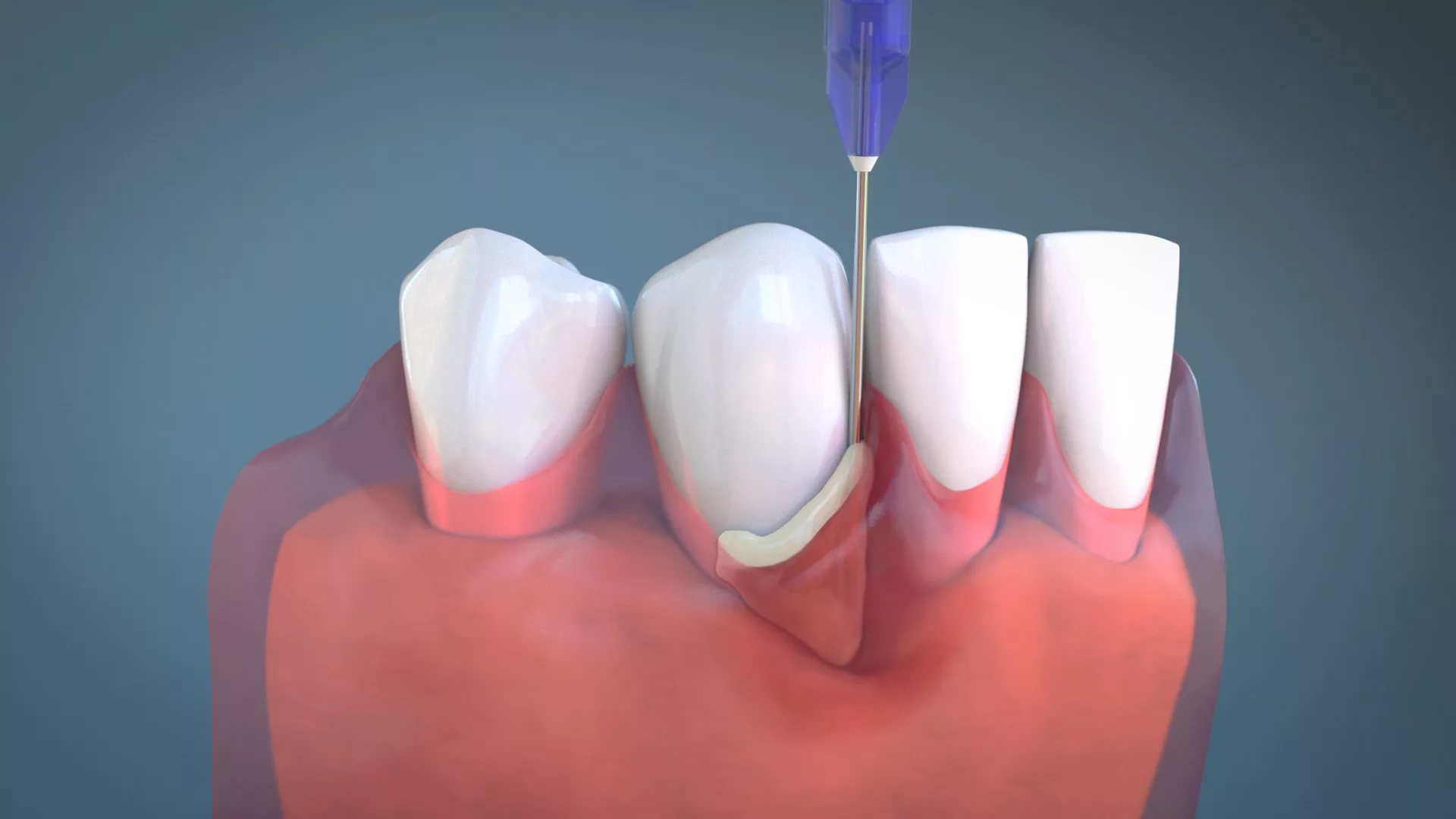

| Untersuchte Gruppen: – Jüngere Erwachsene: 35- bis 44-Jährige; n=927 – Jüngere Senioren: 65- bis 74-Jährige; n=797 Die Teilnehmenden beantworteten Fragen zu ihrem Mundgesundheitsverhalten, zu ihrer allgemeinen Gesundheit und zur Mundgesundheit. Klinisch untersucht wurden die Sondierungstiefe (ST), der Attachmentlevel und das Bluten auf Sondieren an allen Zähnen, außer an Weisheitszähnen. Errechnet wurden die Anzahl und Verteilung der Zähne mit Sondierungstiefen in den Kategorien ≤3mm, 4–5mm, ≥6mm, die durchschnittliche Sondierungstiefe, der durchschnittliche Attachmentlevel. Berücksichtigt wurden die Klassifikation der Parodontalerkrankungen aus 2018, der Community Periodontal Index (CPI) sowie der Index der Centers of Disease Control and Prevention (CDC)/American Academy of Periodontology (AAP). Zum Vergleich mit den früheren DMS-Untersuchungen konnte ausschließlich der CPI herangezogen werden, da in den früheren Wellen kein Attachmentverlust erhoben wurde, und der Vergleich musste sich auf die Zähne 17, 16, 11, 24, 26, 27, 37, 36, 31, 44, 46, 47 beschränken. Der Community Periodontal Index (CPI; vormals: Community Periodontal Index of Treatment Needs; CPITN) wurde 1978 von der World Health Organization (WHO) als globaler Standard für das Screening von parodontalen Erkrankungen in Populationen etabliert. Die Einteilung: Grad 0, 1, 2 = keine Taschen Grad 3 = 4 bis 5mm ST (ST= Sondierungstiefe) Grad 4 >= 6mm ST |

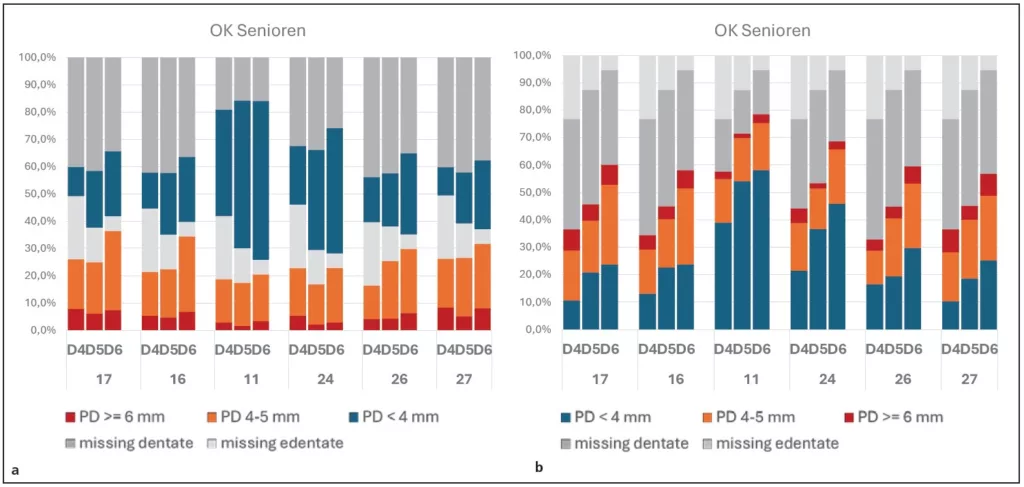

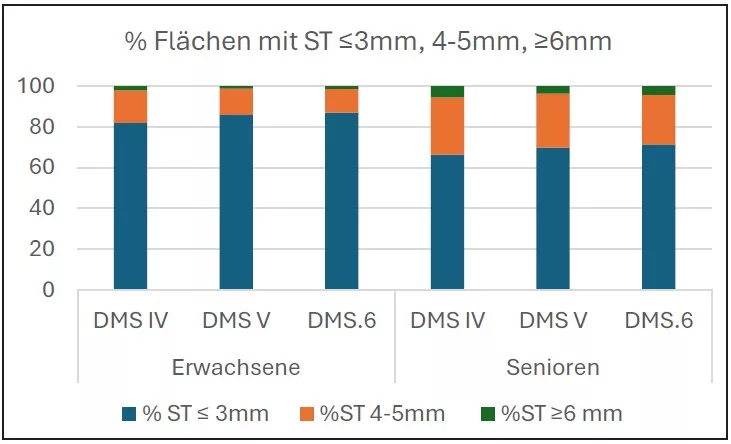

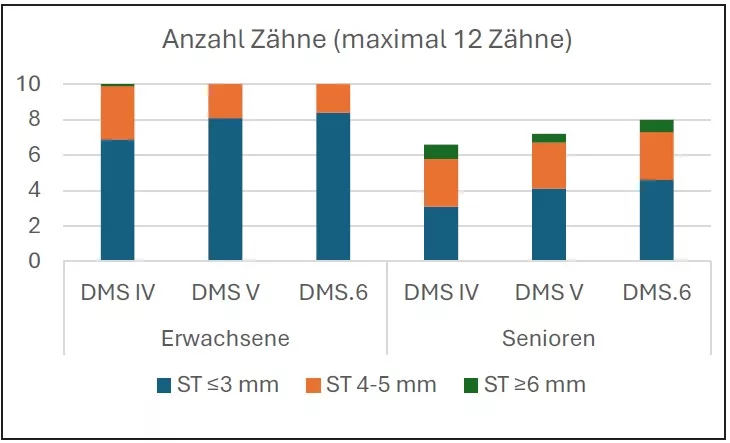

Der Verglich zwischen den Erhebungswellen zeigt uns, ob sich in der parodontalen Erkrankungslast etwas verändert hat und diese Frage der Entwicklung ist für das Versorgungssystem von großer Bedeutung. Wie oben schon gesagt, bezieht sich der Vergleich der Erhebungswellen der DMS auf maximal 12 Indexzähne mit je 3 gemessenen Flächen und nur auf die Sondierungstiefe und nicht auf den Attachmentverlust. Zu Beginn der Auswertungen war ich nicht zufrieden. Wir haben zunächst festgestellt, dass es insbesondere bei den Seniorinnen und Senioren keine Verbesserung gegenüber der DMS V gibt – im Gegenteil: Der Anteil schwerer Parodontitiden, also des CPI-Grads 4, hat sich von der DMS V zur DMS • 6 sogar leicht verschlechtert (Abb. 1, 2). Auch bei den jungen Erwachsenen zeigt sich nach einer Verbesserung zwischen DMS IV und DMS V keine weitere positive Entwicklung zur DMS • 6. Das war ernüchternd. Doch bei einer vertieften Analyse wurde klar: So einfach ist es nicht.

Zu welchem Schluss kommen Sie bei näherer Betrachtung?

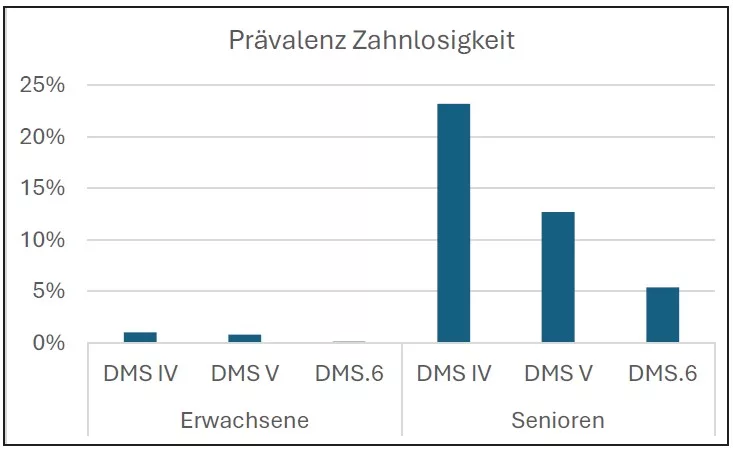

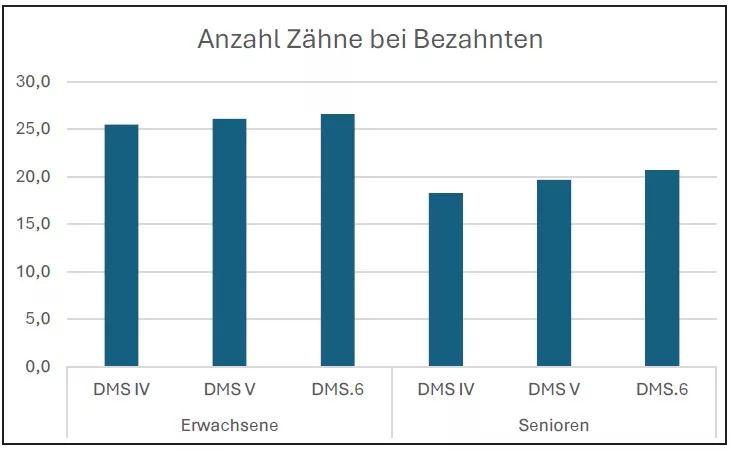

Die Anzahl der erhaltenen Zähne spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Daten (vgl. Abb. 3, 4). So sank der Anteil zahnloser Senioren von 24% (DMS IV) auf 5% (DMS • 6). Parallel dazu stieg die durchschnittliche Zahnanzahl in dieser Altersgruppe von 18 auf 21 Zähne. Damit stehen mehr Zähne potenziell im Risiko, zu erkranken – ein Befund, der sich auch in anderen industrialisierten Ländern beobachten lässt [3].

Stehen mehr Zähne im Risiko, können mehr Zähne erkranken, wie die Entwicklung schwerer Parodontitis insbesondere bei den Senioren zeigt. Zugleich jedoch ist die Anzahl gesunder Zähne gestiegen. Entscheidend ist nun das Verhältnis: Wie viele gesunde Zähne kommen neu hinzu im Vergleich zu den neu erkrankten? Dies wird deutlich in den Abbildungen 5 und 6: Die durchschnittliche Anzahl der gesunden Zähne im Mund von Senioren ist von DMS IV zu DMS • 6 stark angestiegen.

Hier dreht sich das Bild: Wenn wir die Entwicklung auf Ebene der Zähne nehmen, sehen wir die dramatische Zunahme der gesunden Zähne und die Erkrankten fallen nicht mehr so stark ins Gewicht.

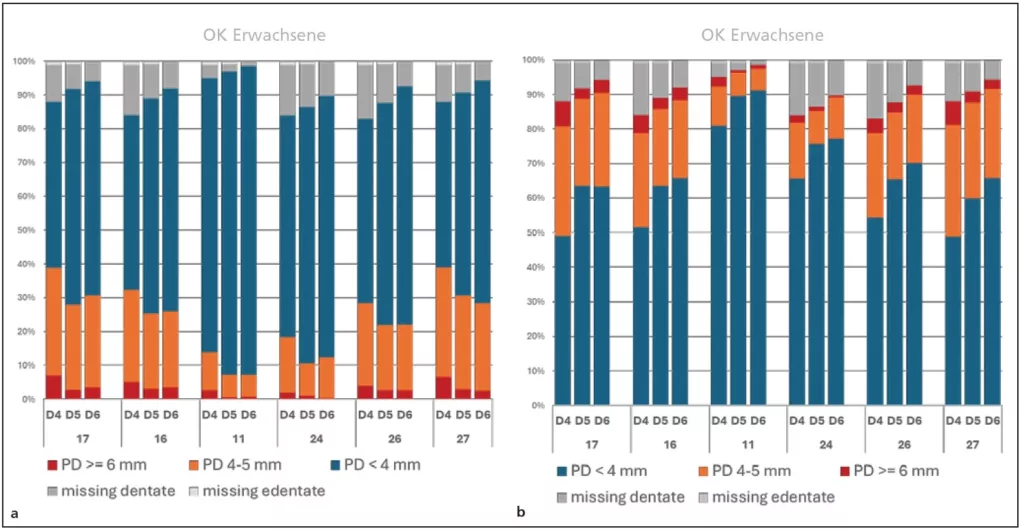

Wir betrachten nun die Indexzähne der Mundgesundheitsstudien (Abb. 7a, b). Sind tatsächlich mehr gesunde als stark erkrankte Zähne hinzugekommen?

Das Muster in Abbildung 7a zeigt: Die Anzahl erkrankter Zähne sinkt zunächst und bleibt dann konstant. Die Zunahme betrifft klar die gesunden Zähne. Eine einfache Umordnung der Daten (Abb. 7b) zeigt das: Die gesunden Zähne nehmen über alle Altersgruppen zu. Und das hat mich erstaunt! Ich habe lediglich die Daten umsortiert und konnte sehen, dass es einen größeren Sprung von der DMS IV auf DMS V gibt, aber auch von DMS V auf DMS • 6 eine kleine Verbesserung bezüglich gesunder Zähne festzustellen ist. Wir haben uns erschlagen lassen vom Blick auf die stark Erkrankten. Um Ihre Eingangsfrage zu beantworten: Die parodontale Situation in Deutschland hat sich verbessert, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint.

IDZ

IDZWie entwickelt sich die Situation bei den Senioren?

Bei Umstellung der Daten mit Fokus auf die Veränderung bei den gesunden Indexzähnen sehe ich bei den jüngeren Senioren ebenfalls eine positive Tendenz (Abb. 8a, b).

IDZ

IDZZudem wird deutlich, dass die Anzahl der Zähne massiv zugenommen hat, was wir so nicht im Blick hatten. Beispiel Zahn 27: In der DMS IV war dieser Zahn bei 35% der Probanden vorhanden, in der DMS • 6 bei 55%. Also besteht eine deutliche Zunahme an Indexzähnen 27 und diese deutliche Zunahme führt dazu, dass mehr Zähne 27 erkranken. Gleichzeitig haben wir eine Zunahme an gesunden Zähnen 27, während sich bei den mäßig erkrankten Zähnen nicht viel verändert.

Welche Zähne sind besonders gefährdet?

Schon in der DMS IV waren die Schneidezähne (Einser) deutlich seltener betroffen als die Molaren (Sechser). Die Molaren sind grundsätzlich stärker parodontal gefährdet als die Frontzähne.

Dennoch scheint der Fortschritt von DMS IV auf DMS V ausgeprägter als der von DMS V auf DMS • 6?

Das stimmt, könnte aber methodische Ursachen haben. In der DMS • 6 kam eine andere Sonde zum Einsatz. Ganz sicher ist das jedoch nicht.

Sie betonen die Abnahme der Zahnlosigkeit bei jungen Erwachsenen und Senioren sowie die Zunahme erhaltener Zähne (vgl. Abb. 3, 4). Wodurch ist dieser positive Trend begründet?

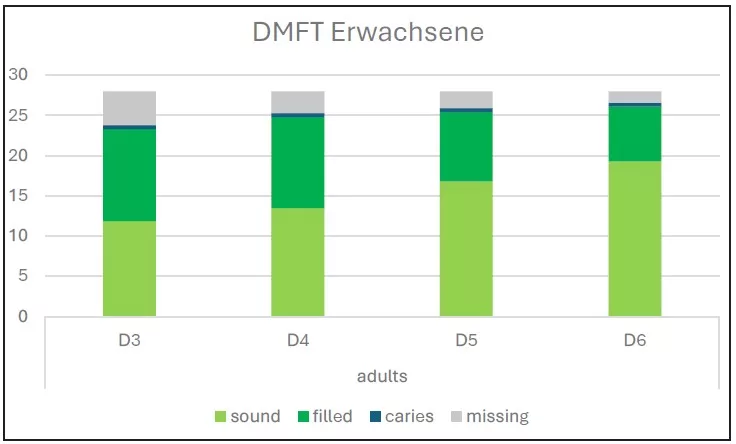

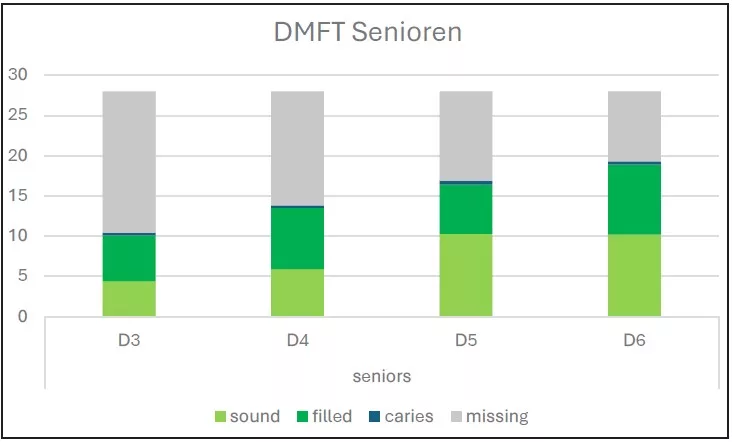

Es wird oft übersehen, dass auch Erwachsene und Senioren von Prophylaxe profitieren. Die positive Entwicklung der Karieserfahrung bei den 12-Jährigen – dank Prophylaxeprogrammen und Fluoridierung – zeigt sich auch bei älteren Altersgruppen. Fluoridierung scheint in allen Industrieländern gut zu wirken. Davon profitieren auch die Erwachsenen und die Senioren. Die Daten verhalten sich ähnlich wie bei Parodontitis: Der Anteil der gesunden Zähne nimmt zu! Das ist bei den Erwachsenen und sehr deutlich bei den Senioren zu sehen.

Wir können bei den Erwachsenen sehen, dass von der DMS I und II zur DMS • 6 die durchschnittliche Anzahl der Zähne von zirka 23 auf 28 gestiegen ist; und der größte Zuwachs liegt bei den gesunden Zähnen (Abb. 9). Bei den Senioren nimmt die Anzahl der Zähne von der DMS III zur DMS • 6 von 10 auf 18 zu (Abb. 10). Der Anstieg bei den Älteren betrifft sowohl die gefüllten als auch die gesunden Zähne. Denn die um 1955 Geborenen profitierten erst im Laufe ihres Lebens von Fluoriden – entsprechend hoch ist bei ihnen noch der Anteil gefüllter Zähne.

Werden Zähne heute eher therapiert als extrahiert?

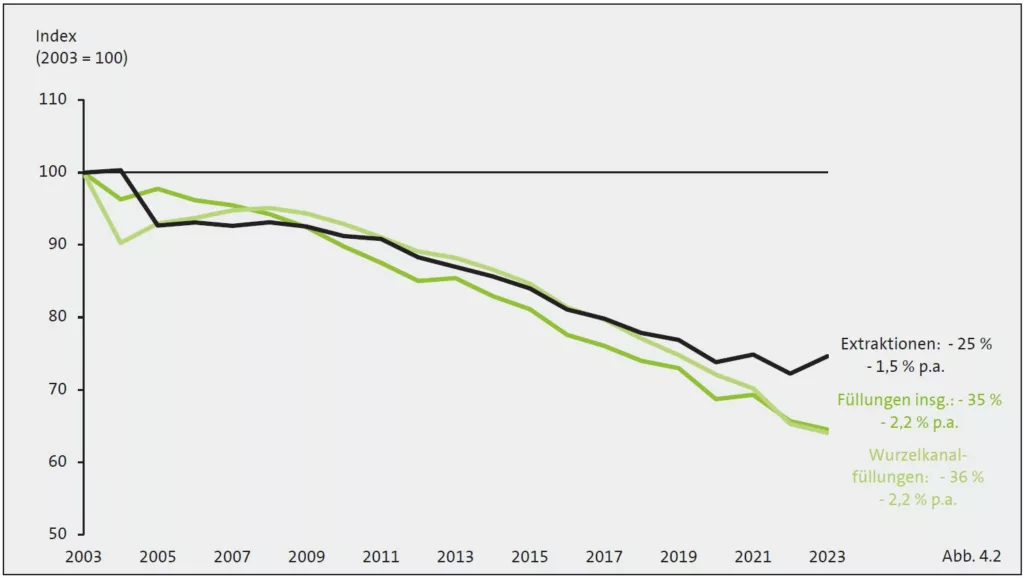

Die KZBV-Daten zeigen: Seit 2003 ist die Zahl der Extraktionen um ein Viertel zurückgegangen, Füllungen um 35%, Wurzelbehandlungen um 36% – wie gesagt: Wir haben mehr gesunde Zähne, wir haben bei den Erwachsenen weniger Füllungen (Abb. 11).

KZBV

KZBVWas trägt neben verstärkter Prophylaxe und Fluoridierung im Besonderen zu einem verstärkten Zahnerhalt bei?

Ein zentraler Faktor ist der Bildungsgrad: Der Anteil der besser Gebildeten stieg von DMS IV zu DMS • 6 bei Erwachsenen von 32 auf 60%, bei Senioren von 17 auf 38%. Bildung wirkt sich stark auf die Mundgesundheit aus. Auch der Rückgang des Rauchens spielt eine Rolle – auch in der Gruppe der Senioren, in der viele Exraucher sind. Wer das Rauchen aufgegeben hat, hat einen Benefit (Abb. 11).

Auch die elektrische Zahnbürste und der Gebrauch von Hilfsmitteln für die Interdentalreinigung tragen zur Verbesserung bei. Beispielsweise nahm die Nutzung von elektrischen Zahnbürsten bei den Erwachsenen von 38 auf 55% zu und bei Senioren von 17 auf 50%. Auf diese Faktoren, die der Patient selbst in der Hand hat, sollten wir schauen.

Eine elektrische Zahnbürste ist nicht nur für Behinderte hilfreich, sondern für die meisten Patienten. Wobei man den meisten Patienten Hinweise geben muss, wie sie mit der elektrischen Zahnbürste putzen sollten. Auch bei der Nutzung der interdentalen Hilfsmittel benötigen Patienten definitiv Unterweisung.

Was müsste geschehen, um künftig weniger und weniger schwere Parodontitisfälle zu verzeichnen?

Prävention wird bei Parodontitis nie so stark greifen wie bei Karies. Aber je früher wir diagnostizieren, behandeln und Patienten aufklären – etwa dahingehend, dass die Interdentalreinigung wichtig ist –, desto besser können wir die Belastung reduzieren. Die neue Behandlungsstrecke für Parodontitis sollte es zudem ermöglichen, gravierende parodontale Schäden zu vermeiden.

Lassen Sie uns die Hoffnung nach einem durchschlagenden Präventionserfolg auf die Industrie setzen: Wenn es der Dentalindustrie gelänge, eine entzündungshemmende Zahnpaste zu entwickelt – ähnlich wie die fluoridierte Zahnpaste gegen Karies, dann hätten wir wirklich einen großen Effekt.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.