|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Piercings sind keine neue Modeerscheinung – aber wie jeder Trend – Geschmackssache. Was für den einen chic, ist für die andere unzumutbar. Sie scheinen sich aber zunehmender Beliebtheit zu erfreuen und sind mittlerweile – entgegen früherer Zeiten – auch in breiten (und höheren) Gesellschaftsschichten unterschiedlicher Kulturen und Ethnien anzutreffen. Es handelt sich hierbei um eine spezielle Form im weiten Feld der Körperkunst oder Körpermodifikationen, englisch body art/modifications. Unter „Piercing“ versteht man das gezielte Durchstoßen bzw. Durchbrechen von Körperpartien, insbesondere von Haut, Schleimhaut, Fett- und Knorpelgewebe, zur Anbringung von Schmuck. Der Schmuck selbst wird dabei ebenfalls als „Piercing“ bezeichnet [3].

Piercings werden in sicht- oder nicht ohne Weiteres sichtbaren Bereichen angebracht. Dazu zählen einerseits der Kopf- oder Rumpfbereich, aber auch die Mundhöhle oder die männlichen sowie auch die weiblichen Genitalien. Zahlreiche Materialien, wie die Edelmetalle Gold, Silber, Palladium, aber auch Plastik, Glas, Horn, Holz sowie Knochen finden hierzu Verwendung. Diese wiederum zeichnen sich durch eine breite Palette unterschiedlicher Formen und/oder Verschlussvarianten aus. Die Gründe, sich ein Piercing stechen zu lassen, sind vielfältig und reichen von modischen, religiösen oder kulturellen bis hin zu sexuellen Aspekten. Hinweise aus psychologischen Studien legen darüber hinaus einen Zusammenhang zwischen bestimmten Lebensumständen, wie etwa Arbeitslosigkeit oder eingeschränkter mentaler Gesundheit, fehlender Zugehörigkeit zu einer Kirche oder der Suche nach Aufmerksamkeit und Risikoverhalten nahe [6,22].

Prävalenz

Zur Verbreitung in Deutschland liegen unterschiedliche epidemiologische Erhebungen vor. Eine Analyse aus der Universität Regensburg (2008) konnte die Fragebögen von 4 505 Probanden/-innen berücksichtigen [4]. Hier zeigte sich, dass 389 (8,6%) Teilnehmer/-innen Piercings an anderen Körperregionen als den Ohrlöchern trugen. Frauen wiesen dieser Untersuchung zufolge eine höhere Prävalenz (12,9%) als die befragten Männer (4,1%) auf.

Daten aus Leipzig (2017) beschreiben demgegenüber andere Häufigkeiten bei 14- bis 34-jährigen Frauen (ca. 33%) und Männern (14,4%) [5]. Die Angaben basieren auf der Befragung von 2505 Personen, welche zwischen 14 und 94 Jahren alt waren. Stirn und Mitarbeiter geben, basierend auf 2043 analysierten Teilnehmern/-innen, eine Piercing-Prävalenz von 6,5% in der deutschen Bevölkerung an, wobei die Gruppe der 14- bis 24-Jährigen und hier insbesondere Frauen am häufigsten gepierct sind [6].

Komplikationen

Das Anbringen von Piercings ist, vorsichtig gesagt, nicht ganz risikoarm [22]. Bekannt ist, dass dieser Schmuck wohl eher selten von entsprechend medizinisch-chirurgisch vorgebildeten Fachärzten/-innen, wie etwa Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen/-innen, Urologen/-innen, Gynäkologen/-innen oder Hautärzten/-innen, unter OP-Bedingungen in speziell dafür ausgestatteten Räumlichkeiten angebracht wird. Da ist es dann auch wenig überraschend, dass der/die eine oder andere Piercing-Träger/-in später trotzdem in medizinischen Datenbanken auftaucht. Es liegt eine ganze Reihe an Fallberichten und mittlerweile Übersichtarbeiten zu mitunter schweren Komplikationen vor [22].

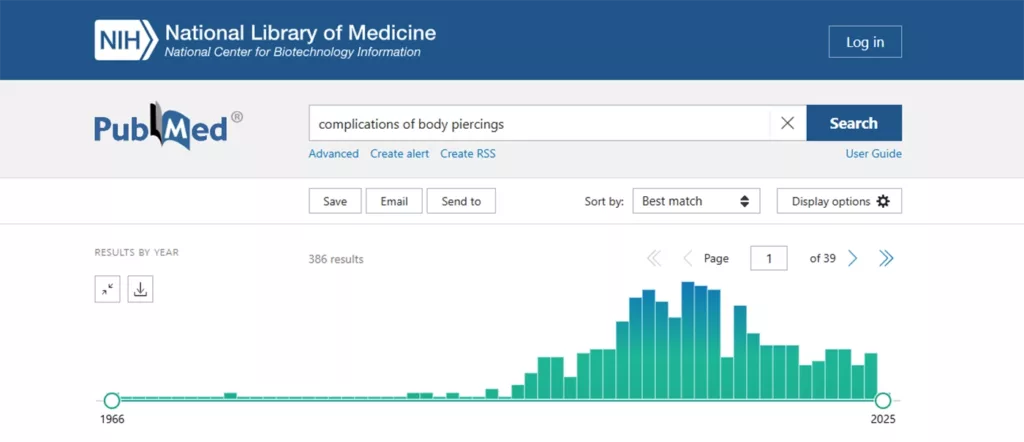

Eine vorläufige Suche in der medizinischen Literaturdatenbank Pubmed vom 8. September 2024 zeigte bei Eingabe der Wortkombination „complications of body piercings“ die hohe Zahl von 381 Treffern (Abb. 1). Darunter finden sich Beschreibungen von Sofort- oder erst später auftretenden Komplikationen wie bakteriellen oder viralen Infektionen, Blutungen, Wundheilungsstörungen, Nervverletzungen und Sensibilitätsstörungen, Narbenbildung, Traumata, Allergien oder auch Fremdkörperaspirationen und -ingestitionen [7,8]. Die Therapie dieser Notfälle ist mitunter langwierig und kostenintensiv oder erfolgt gar unter stationären Bedingungen. Auch für Menschen, die mit medizinischer Fachliteratur nicht so vertraut sind, findet sich beispielsweise bei Nutzung der Suchmaschine Googleund den Schlagworten „Piercing Komplikationen“eine Vielzahl relevanter Abbildungen oder warnender Literatur in verständlicher Sprache [9].

Walter

WalterPiercings im Kopf-Halsbereich

Im Kopfbereich befinden sich Piercings vornehmlich an den Ohren, aber auch an anderen Gesichtsregionen wie Nasenflügeln, Wangen oder Augenbrauen werden diese Accessoires getragen. Orale Piercings können sich an der Oberlippe, Unterlippe, Lippenfrenulum, Zunge, Zungenfrenulum und/oder der Uvula befinden [3]. Die Prävalenz oraler Piercings ist global variabel und schwankt je nach analysierter Bevölkerungsgruppe zwischen 3 und 20% [1]. Sie reicht in einigen Regionen sogar bis zu 50%. Andere Daten zeigen, dass die Prävalenz oraler und perioraler Piercings bei jungen Erwachsenen zwischen 0,8 und 12% liegt [2]. Der größte Teil entfällt dabei auf Zungen- und Lippenpiercings (Abb. 2a bis c).

Auswirkungen oraler Piercings auf parodontale Strukturen

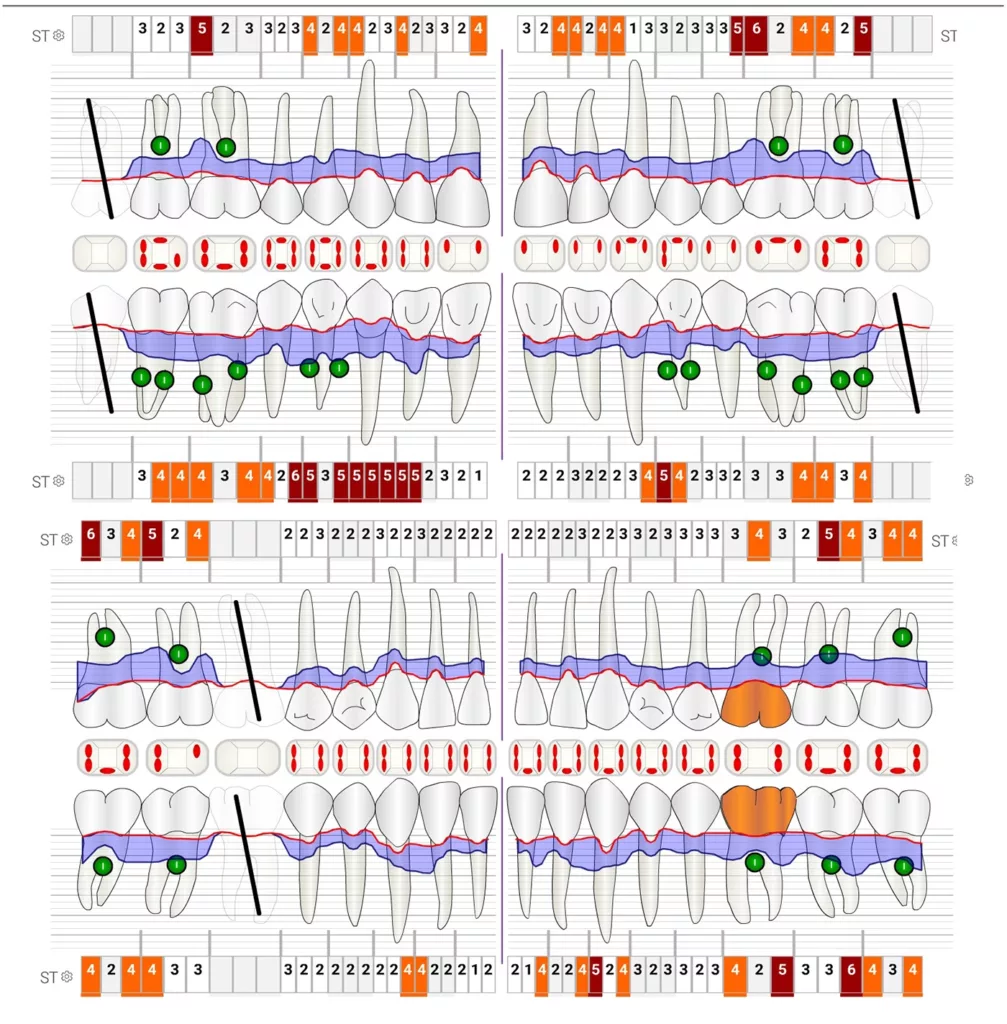

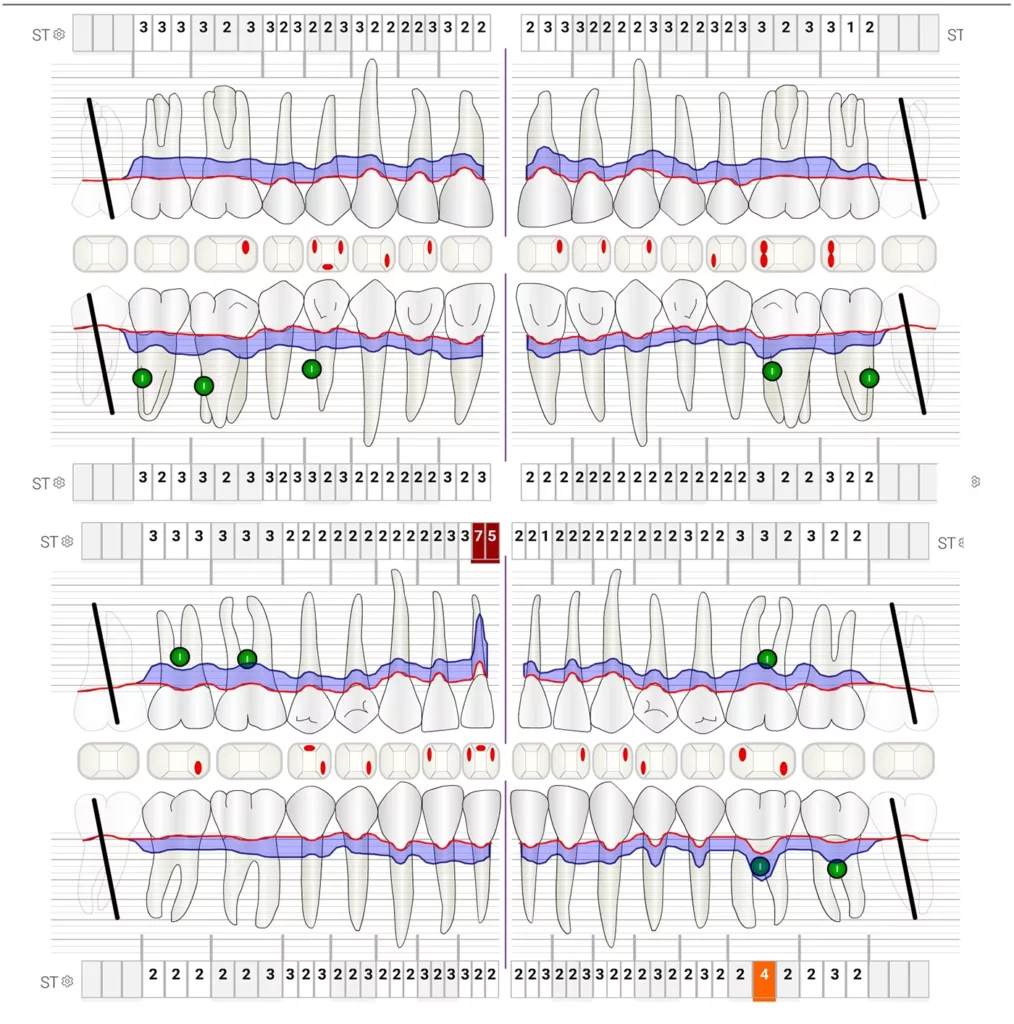

Wir sind vor mittlerweile 17 Jahren erstmals mit der Frage etwaiger Auswirkungen oraler Piercings auf den Zahnhalteapparat konfrontiert worden [10]. Eine damals 24-jährige Patientin stellte sich mit einem ungewöhnlichen Befund vor (Abb. 3a bis d). Bei sonst parodontal unauffälligen Verhältnissen mit Sondierungstiefen zwischen 2 und 3 mm, reichten die Sondierungstiefen an den Schneidezähnen im Unterkiefer bis 12 mm. Zahn 41 schmerzte und wies eine erhöhte Lockerung von Grad 2 auf. Bukkal war zudem eine Fistel mit Pusentleerung zu detektieren. Die Patientin war allgemeinmedizinisch gesund, rauchte nicht und hatte auch keinen Diabetes mellitus. Eine familiäre Prädisposition für parodontale Erkrankungen ließ sich anamnestisch nicht konstruieren. Die Mundhygiene war zwar nicht perfekt, stand aber auch in keinem Verhältnis zu ihrem dramatischen lokalen parodontalen Befund. Im Rahmen der anamnestischen Befragung, fokussiert auf ungewöhnliche Habits, berichtete die Patientin, bis vor kurzem ein Zungenpiercing getragen zu haben, dieses aber vor ca. sechs Monaten entfernt zu haben. Die Piercing-Tragedauer betrug etwa drei Jahre.

In der Gesamtschau der zusammengetragenen Daten und unter Berücksichtigung der in medizinischen Datenbanken aufgefundenen einzelnen Fallbeschreibungen erschien uns die wahrscheinlichste Ursache für den vorliegenden Befund tatsächlich das Zungenpiercing zu sein [11]. Die parodontale nicht-chirurgische, wie auch die chirurgisch-regenerative Therapie waren nicht erfolgreich und die Patientin verlor den stark kompromittierten Unterkiefer-Frontzahn. Seit dieser Zeit beschäftigen wir uns intensiver mit diesem Thema. So begannen wir mit der Sammlung und Erfassung der klinischen Parameter bei Patienten/-innen, die ein orales Piercing tragen oder einst trugen. Die Ergebnisse wurden zunächst im Rahmen einer Masterarbeit ausgewertet, als Posterbeitrag bei der Europerio 9 in Amsterdam veröffentlicht und später dann als Manuskript publiziert [10,12].

Retrospektive Basler Fall-Kontrollstudie zu oralen Piercings

Wir konnten die klinischen und anamnestischen Daten von insgesamt 18 Patienten/-innen für diese kleine Studie auswerten. Die Patienten/-innen mussten das Piercing zum Zeitpunkt der klinischen Dokumentation noch tragen und es durften noch keine invasiven zahnärztlich-parodontologischen Behandlungen erfolgt sein. Die parodontalen klinischen Werte (Plaqueindex, Blutungsindex, Blutung auf Sondieren, Sondierungstiefe, Attachmentverlust, Rezession) der jeweiligen Messpunkte wurden innerhalb der Piercing-tragenden Patienten/-innen für die Gesamtdentition (alle Flächen) sowie für die in direktem Kontakt zum Piercing stehenden Zähne (alle Flächen sowie bukkale Flächen und orale Flächen getrennt) separat erfasst und anschließend zueinander ins Verhältnis gesetzt. Darüber hinaus wurden die üblichen soziodemographischen Daten dokumentiert. Die eingeschlossenen Patienten/-innen waren in der überwiegenden Mehrzahl Frauen (n = 14) und zwischen 21 und 52 Jahren alt. Vier Patienten/-innen trugen ein Lippenpiercing, elf Patienten/-innen ein Zungenpiercing und drei Patienten/-innen sowohl ein Zungen- als auch ein Lippenpiercing. Das bedeutet, insgesamt wurden die Effekte von 14 Zungenpiercings und sieben Lippenpiercings analysiert. Die Piercing-Tragezeit reichte von zwei bis hin zu 19 Jahren. Über 50% der Patienten/-innen waren aktuelle Raucher/-innen.

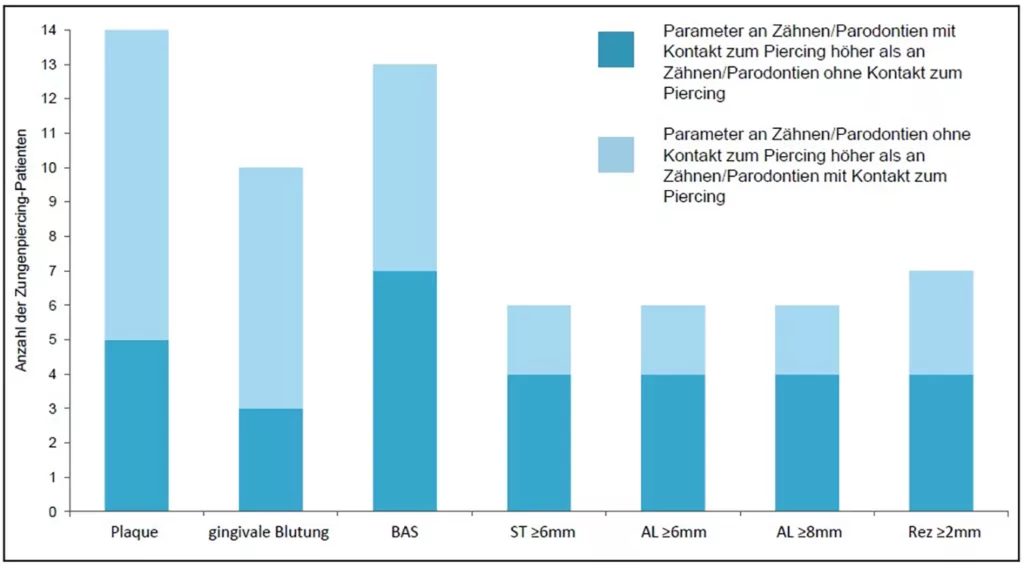

Als wesentliches Ergebnis für Patienten/-innen mit Zungenpiercings lässt sich zusammenfassen, dass die Häufigkeiten von positivem Bluten auf Sondieren, Sondierungstiefen ≥ 6 mm, Attachmentverlust ≥ 6 mm und ≥ 8 mm sowie von gingivalen Rezessionen ≥ 2 mm bei Zähnen/Parodontien, welche in Kontakt zum Zungenpiercing standen, deutlich höher waren (Abb. 3 und 4). Als Vergleich dienten die klinischen Parameter von Zähnen/Parodontien, die keinen Kontakt zum Piercing hatten. Im Wesentlichen waren die oralen Flächen der Unterkiefer-Frontzähne von den Auswirkungen eines Piercings betroffen. Ähnlich eindrückliche Ergebnisse ließen sich für die Effekte von Lippenpiercings nicht dokumentieren. Einzig eine leicht erhöhte Häufigkeit für das Auftreten von gingivalen Rezessionen ≥ 2 mm bei Zähnen/Parodontien in Kontakt zum Lippenpiercing bestand in der untersuchten Population. In einem zweiten Schritt verglichen wir unsere Daten mit der zum Thema publizierten Literatur im Rahmen einer systematischen Übersichtsarbeit.

Systematische Übersichtsarbeit

Die von uns konzipierte systematische Übersichtsarbeit berücksichtigt die aktuellen Qualitätsstandards und Checklisten. So wurde die publizierte Literatur entsprechend klarer Ein- und Ausschlusskriterien in drei elektronischen Datenbanken bis zum Stichtag 6. Juni 2023 durchsucht. Klinische Studien mit mindestens zehn Patienten/-innen und mit mindestens einem oralen Piercing/Patient/-in wurden eingeschlossen, sofern Daten zur primären Zielgröße Sondierungstiefe vorlagen. Als sekundäre Endpunkte dienten klinischer Attachmentlevel, gingivale Rezession, Bluten auf Sondieren oder ein Plaque-Score.

Walter

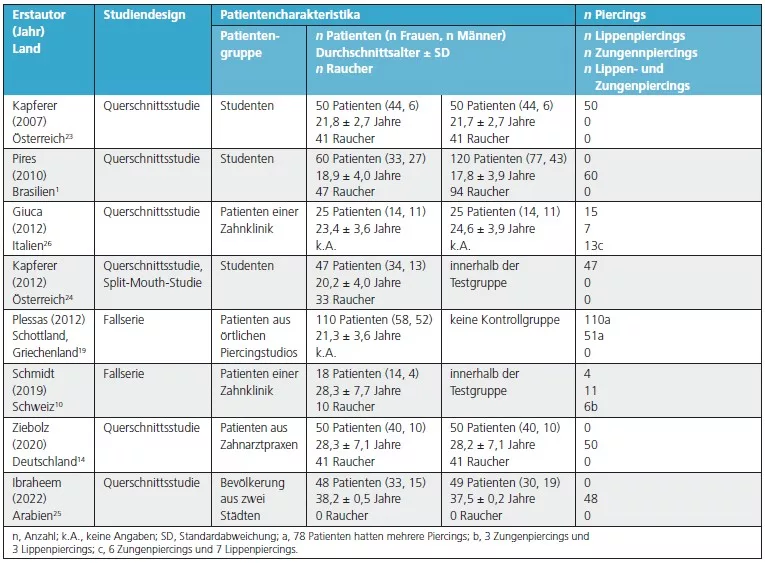

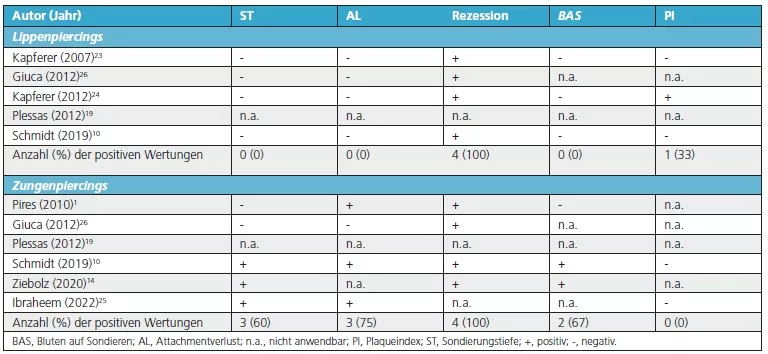

WalterDie Daten wurden mittels einer einfachen Vote-Counting Methode zusammengefasst. Das bedeutet, die Ergebnisse der einzelnen Studien wurden als „positiv“, d.h. die Arbeit zeigt eine Assoziation zwischen einem oralen Piercing und entsprechenden parodontal-klinischen Messgrößen, bzw. „negativ“, d.h. die Arbeit zeigt keine Assoziation zwischen einem oralen Piercing und den entsprechenden parodontal-klinischen Messgrößen, bewertet. Von den 131 initial identifizierten Studien konnten schlussendlich acht Studien eingeschlossen werden (Tab. 1).

Walter

WalterDie Studien wurden zwischen den Jahren 2007 und 2022 publiziert. Gesamthaft repräsentieren diese Daten 236 Lippenpiercings und 236 Zungenpiercings bei 408 analysierten Patienten/-innen. Es handelte sich in der Mehrzahl um Metallpiercings. Im Vergleich zu Kontrollzähnen wiesen die Zähne nahe oder in Kontakt mit dem Piercing in der Mehrzahl der Studien erhöhte Sondierungstiefen (drei von fünf Studien), erhöhten Attachmentverlust (drei von vier Studien), mehr gingivale Rezessionen (vier von vier Studien) und mehr Bluten auf Sondieren (zwei von drei Studien) auf (Tab. 2). Bei Patienten/-innen mit einem Lippenpiercing konnten ausgeprägtere gingivale Rezessionen in drei von vier Studien nachgewiesen werden. Die Tragedauer des Piercings wurde in einigen Studien als Risikofaktor für lokale parodontale Symptomatiken, oft an Unterlieferfrontzähnen, nachgewiesen (vier von sieben Studien).

Walter

WalterDiskussion

Seit unserem ersten Kontakt mit der Problematik oraler Piercings sind mittlerweile einige Jahre vergangen und viel Forschung ist zu dem Thema publiziert worden. War es damals noch eher eine Vermutung, dass Zungenpiercings zu lokalisierten parodontalen Symptomatiken führen können, so lässt sich heute mit guter Evidenz, basierend auf hochwertigen systematischen Übersichtsarbeiten und tatsächlich eigener klinischer Erfahrung sagen: Ja, Piercings sind ein weiterer modifizierbarer Risikofaktor für unterschiedliche parodontale Krankheitsbilder. Die untersuchten Patienten/-innen wiesen überwiegend weitgehend blande parodontale Verhältnisse mit Sondierungstiefen von 2 bis 3 mm und nahezu keinem Attachmentverlust auf. Erst die genaue klinische Untersuchung war in der Lage, die sehr lokalen Problemstellen überhaupt zu detektieren.

In einigen Studien zu den potenziellen Effekten oraler Piercings wurden Durchschnittswerte von Sondierungstiefen und Attachmentverlust errechnet [1,23,10,24,19,25]. Diese Methodik neigt dazu, dass lokale parodontale Symptomatiken durch den „Verdünnungseffekt“ vieler flacher Sondierungstiefen in dem errechneten Wert sozusagen untergehen. Diese Erkenntnis führte zu einer relevanten praxisnahen Veränderung bezüglich der Darstellung der Ergebnisse klinischer Studien [20]. Als relevanter Endpunkt wird heute vielfach die Häufigkeit geschlossener Zahnfleischtaschen (ST ≤ 4 mm) oder die Häufigkeit der nach adäquater Therapie verbliebenen kritischen Sondierungstiefen (ST ≥ 6 mm) angegeben. Untersuchungen zu den parodontalen Effekten durch orale Piercings, welche die Anzahl Sondierungstiefen über einem kritischen Wert, z.B. ST > 6 mm angaben, zeigten regelmäßig, dass Zähne in Kontakt zum Piercing eine höhere Wahrscheinlichkeit aufwiesen, diese kritischen Sondierungstiefen zu erreichen [10,17,18].

Die hier diskutierte Symptomatik lokaler parodontaler Destruktion ähnelt einem bekannten Krankheitsbild, zuletzt neu bezeichnet in der letzten Klassifikation parodontaler und peri-implantärer Erkrankungen und Zustände [15]. Konkret eine endo-parodontale Läsion mit einer Beschädigung der Wurzel, durch eine Fraktur oder einen Riss, eine Perforation oder eine externe Wurzelresorption. Eine lokal erhöhte Sondierungstiefe in einem sonst parodontal eher unauffälligen Gebiss dient hier als Alarmsignal für ein derartiges Krankheitsbild, welches weitere Diagnostik, wie z.B. eine Vitalitätsprobe oder radiologische Aufnahmen, nach sich zieht. In vielen Fällen sind diese konservativen nicht-invasiven Techniken aber nicht in der Lage, eine Fraktur sicher auszuschließen. Oft ist dann ein explorativer parodontal-chirurgischer Eingriff mit Darstellung und Anfärben der Wurzel zur Detektion etwaiger Frakturen/Risse das Mittel der Wahl. Eine Wurzelfraktur oder auch nur ein schmaler Riss, hervorgerufen durch das konstante, oft mehrjährige mechanische Trauma durch ein Zungenpiercing, könnte eine Erklärung für die lokale parodontale Destruktion an den grazilen Unterkiefer-Frontzähnen sein.

Eine aktuelle Studie aus Deutschland weist ebenfalls in diese Richtung und zeigt eine deutliche Assoziation von Zungenpiercings mit nicht kariösen Defekten wie Cracks, Chippings, Frakturen oder Schmelzinfrakturen [14]. Ist eine Längsfraktur einmal gesichert, so ist eine Zahnextraktion unumgänglich. Die genaue Pathogenese Piercing-assoziierter parodontaler Läsionen ist derzeit noch weitgehend unbekannt und es verbleibt somit Raum für Spekulationen. Auffällig war in unserer Kohorte darüber hinaus, dass viele Patienten/-innen aktuelle oder ehemalige Raucher/-innen waren. Der Tabakkonsum ist neben der unzureichenden Mundhygiene heute der wichtigste modifizierbare Risikofaktor für eine Parodontitis [16]. Es gibt allerdings nur unzureichende Hinweise für die Entstehung lokalisierter parodontaler Symptomatiken durch das Rauchen von Zigaretten.

Inwiefern es hinsichtlich der Assoziation oraler Piercings mit parodontalen Symptomatiken einen Zeit-Dosis-Effekt gibt, wird in der aktuellen Literatur nicht klar dokumentiert. Es zeigen einige Arbeiten einen Effekt der Tragedauer eines Piercings [19,21]. Das heißt, je länger das Piercing im Mund des/der Patienten/-in ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit für orale Komplikationen. Wir konnten demgegenüber einen solchen Effekt in der kleinen Basler Kohorte nicht nachweisen. Ein anderer, kontrovers diskutierter Punkt betrifft das Piercing-Material. Die überwiegende Mehrzahl oraler Piercings ist aus Metall. Mindestens hier sind die negativen Auswirkungen eindeutig nachgewiesen. Ob Piercings aus anderen Materialien signifikant weniger Schädigungspotential haben, ist nicht klar herausgearbeitet [25]. Auf Basis der verfügbaren Daten ist eine Empfehlung zum Ersatz bzw. Austausch von Metallpiercings gegen Piercings aus anderen Materialien nicht zu unterstützen.

Klinische Schlussfolgerungen und „Take home message“

Die hier vorgestellten Daten aus eigenen Untersuchungen und einer systematischen Analyse der publizierten Literatur reflektieren auf über 400 Patienten/-innen [10,13]. Sie zeigen, dass an zu Zungen- und/oder Lippenpiercing benachbarten Zähnen parodontale Symptomatiken wie erhöhte Sondierungstiefen, Attachmentverlust und Gingivarezessionen gehäuft und differenziert je nach Piercing-Lage vorliegen können. Das bedeutet, Piercings stellen einen modifizierbaren Risikofaktor für die parodontale Gesundheit dar. Daraus leitet sich die klinische Empfehlung ab, Patienten/-innen mit oralen Piercings im Rahmen der zahnärztlichen Kontrolle auch im Hinblick auf mögliche parodontale Schäden infolge des Piercings hin zu untersuchen. Zahnärzte/-innen sollten ihre Patienten und Patientinnen über mögliche Risiken und Folgen oraler Piercings aufklären und idealerweise eine Empfehlung abgeben, orale Piercings zeitnah zu entfernen.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

![Abb. 3a: Klinische Dokumentation einer 24-jährigen Patientin mit einer weit fortgeschrittenen lokalen parodontalen Destruktion, die mit großer Wahrscheinlichkeit durch ein Zungenpiercing hervorgerufen wurde [10]. Mit Ausnahme der Symptomatik im Unterkiefer-Frontzahnbereich wies die Patientin flache Sondierungstiefen und einzelne Regionen mit Gingivitis auf. Die Zähne reagierten positiv auf eine Sensibilitätsprobe mit Kältespray. Das Piercing war zum Zeitpunkt der Vorstellung in der Klinik bereits nicht mehr im Mund. Es wurde eine stufenweise systematische parodontale Therapie eingeleitet. Die verbliebenen und nahezu unveränderten erhöhten Son¬dierungstiefen wurden einem parodontal-chirurgischen Eingriff mit zusätzlichen, die Regenera¬tion fördernden Maßnahmen (Straumann Emdogain, Straumann, Basel, Schweiz) unterzogen. Es wurde die für diese Operationen empfohlene Schnittführung im Sinne eines Papillenerhaltungs¬lappens angewendet. Der nach der Degranulierung mit Hand- und Ultraschallinstrumenten sicht¬bare knöcherne Defekt wies eine ungünstige Morphologie für die Regeneration auf. Ein primärer Wundverschluss wurde dennoch erzielt. Diese Ansätze blieben letztendlich erfolglos und der Zahn 41 ging verloren (parodontologische Therapie gemeinsam mit Dr. L. Büttel, Basel, Schweiz).](https://dentalwelt.spitta.de/wp-content/uploads/2025/07/Abb-3a-1024x684.webp)

![Abb. 3b: Klinische Dokumentation einer 24-jährigen Patientin mit einer weit fortgeschrittenen lokalen parodontalen Destruktion, die mit großer Wahrscheinlichkeit durch ein Zungenpiercing hervorgerufen wurde [10]. Mit Ausnahme der Symptomatik im Unterkiefer-Frontzahnbereich wies die Patientin flache Sondierungstiefen und einzelne Regionen mit Gingivitis auf. Die Zähne reagierten positiv auf eine Sensibilitätsprobe mit Kältespray. Das Piercing war zum Zeitpunkt der Vorstellung in der Klinik bereits nicht mehr im Mund. Es wurde eine stufenweise systematische parodontale Therapie eingeleitet. Die verbliebenen und nahezu unveränderten erhöhten Son¬dierungstiefen wurden einem parodontal-chirurgischen Eingriff mit zusätzlichen, die Regenera¬tion fördernden Maßnahmen (Straumann Emdogain, Straumann, Basel, Schweiz) unterzogen. Es wurde die für diese Operationen empfohlene Schnittführung im Sinne eines Papillenerhaltungs¬lappens angewendet. Der nach der Degranulierung mit Hand- und Ultraschallinstrumenten sicht¬bare knöcherne Defekt wies eine ungünstige Morphologie für die Regeneration auf. Ein primärer Wundverschluss wurde dennoch erzielt. Diese Ansätze blieben letztendlich erfolglos und der Zahn 41 ging verloren (parodontologische Therapie gemeinsam mit Dr. L. Büttel, Basel, Schweiz).](https://dentalwelt.spitta.de/wp-content/uploads/2025/07/Abb-3b-1024x684.webp)

![Abb. 3c: Klinische Dokumentation einer 24-jährigen Patientin mit einer weit fortgeschrittenen lokalen parodontalen Destruktion, die mit großer Wahrscheinlichkeit durch ein Zungenpiercing hervorgerufen wurde [10]. Mit Ausnahme der Symptomatik im Unterkiefer-Frontzahnbereich wies die Patientin flache Sondierungstiefen und einzelne Regionen mit Gingivitis auf. Die Zähne reagierten positiv auf eine Sensibilitätsprobe mit Kältespray. Das Piercing war zum Zeitpunkt der Vorstellung in der Klinik bereits nicht mehr im Mund. Es wurde eine stufenweise systematische parodontale Therapie eingeleitet. Die verbliebenen und nahezu unveränderten erhöhten Son¬dierungstiefen wurden einem parodontal-chirurgischen Eingriff mit zusätzlichen, die Regenera¬tion fördernden Maßnahmen (Straumann Emdogain, Straumann, Basel, Schweiz) unterzogen. Es wurde die für diese Operationen empfohlene Schnittführung im Sinne eines Papillenerhaltungs¬lappens angewendet. Der nach der Degranulierung mit Hand- und Ultraschallinstrumenten sicht¬bare knöcherne Defekt wies eine ungünstige Morphologie für die Regeneration auf. Ein primärer Wundverschluss wurde dennoch erzielt. Diese Ansätze blieben letztendlich erfolglos und der Zahn 41 ging verloren (parodontologische Therapie gemeinsam mit Dr. L. Büttel, Basel, Schweiz).](https://dentalwelt.spitta.de/wp-content/uploads/2025/07/Abb-3c-1024x722.webp)

![Abb. 3d: Klinische Dokumentation einer 24-jährigen Patientin mit einer weit fortgeschrittenen lokalen parodontalen Destruktion, die mit großer Wahrscheinlichkeit durch ein Zungenpiercing hervorgerufen wurde [10]. Mit Ausnahme der Symptomatik im Unterkiefer-Frontzahnbereich wies die Patientin flache Sondierungstiefen und einzelne Regionen mit Gingivitis auf. Die Zähne reagierten positiv auf eine Sensibilitätsprobe mit Kältespray. Das Piercing war zum Zeitpunkt der Vorstellung in der Klinik bereits nicht mehr im Mund. Es wurde eine stufenweise systematische parodontale Therapie eingeleitet. Die verbliebenen und nahezu unveränderten erhöhten Son¬dierungstiefen wurden einem parodontal-chirurgischen Eingriff mit zusätzlichen, die Regenera¬tion fördernden Maßnahmen (Straumann Emdogain, Straumann, Basel, Schweiz) unterzogen. Es wurde die für diese Operationen empfohlene Schnittführung im Sinne eines Papillenerhaltungs¬lappens angewendet. Der nach der Degranulierung mit Hand- und Ultraschallinstrumenten sicht¬bare knöcherne Defekt wies eine ungünstige Morphologie für die Regeneration auf. Ein primärer Wundverschluss wurde dennoch erzielt. Diese Ansätze blieben letztendlich erfolglos und der Zahn 41 ging verloren (parodontologische Therapie gemeinsam mit Dr. L. Büttel, Basel, Schweiz).](https://dentalwelt.spitta.de/wp-content/uploads/2025/07/Abb-3d-1024x665.webp)

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.