|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Die Leitlinie wurde unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung (DGZ) und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) entwickelt, basierend auf den methodischen Standards der AWMF und der GRADE Working Group. Um eine umfassende Vertretung der relevanten Interessengruppen zu gewährleisten, beteiligten sich Experten/-innen aus 20 nationalen zahnmedizinischen Gesellschaften.

Die zentralen therapeutischen Fragestellungen wurden in PICO-Form (Population, Intervention, Comparator, Outcome) definiert und evidenzbasiert beantwortet. Die Zielpopulation umfasste Patienten/-innen mit Zahnhartsubstanzverlust an bleibenden Zähnen, während Patienten/-innen mit endodontisch vorbehandelten Zähnen oder strukturellen Anomalien aus methodischen Überlegungen ausgeschlossen wurden. Bei der Auswahl der Fragestellungen legte das Leitliniengremium Wert auf klinische Relevanz und Durchführbarkeit. Die Datenbanken MEDLINE und Cochrane Library wurden bis Dezember 2021 durchsucht – Studien ab 1990 mit mindestens 12 Monaten Nachbeobachtungszeit und 15 Restaurationen wurden einbezogen. Die Qualität der Studien wurde anhand etablierter Bewertungsinstrumente überprüft. Details sind im Evidenzbericht auf der AWMF-Website verfügbar (https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/083-028).

Die systematische Literaturrecherche wurde dem Leitliniengremium im Februar 2022, der Evidenzbericht im Januar 2023 zur Verfügung gestellt. Anschließend wurden die Empfehlungen nach den AWMF-Vorgaben in 4 Unterarbeitsgruppen erarbeitet, diskutiert und verabschiedet. Bis September 2023 wurden die Empfehlungen im Leitliniendokument zusammengeführt und am 7. November 2023 auf einer Konsensuskonferenz in Heidelberg, moderiert von der AWMF, abgestimmt und verabschiedet.

Empfehlungen

Alle Empfehlungen wurden in starkem Konsens angenommen. Insgesamt resultierten aus der Leitlinie 9 evidenzbasierte Empfehlungen, 11 konsensbasierte Empfehlungen und 2 konsensbasierte Statements.

- Direkte Kompositrestaurationen in den Restaurationsklassen I und II

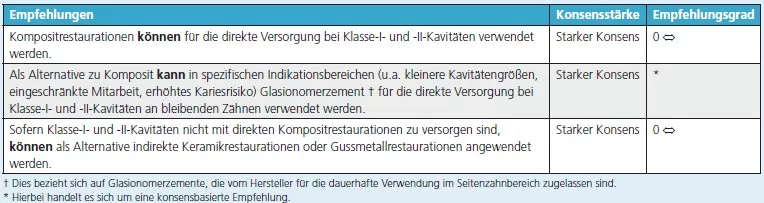

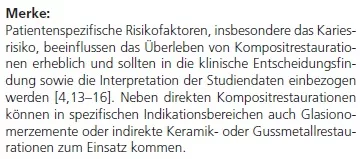

In der Leitlinie wird empfohlen, dass Kompositrestaurationen für die direkte Versorgung bei Klasse-I- und -II-Kavitäten verwendet werden können. Zwar zeigte sich in den bewerteten komparativen Reviews eine höhere Wahrscheinlichkeit von Restaurationsverlusten und Sekundärkaries bei Kompositrestaurationen im Vergleich zu Amalgamrestaurationen. Bei der Bewertung der Frakturanfälligkeit ergab sich jedoch kein signifikanter Unterschied zwischen Komposit- und Amalgamrestaurationen. Es war festzustellen, dass in die verfügbaren Reviews mehrheitlich Kinder eingeschlossen wurden [1,2–4], eine Gruppe mit potenziell geringerer Compliance und unklarem Kariesrisiko, sodass eine repräsentative Übertragbarkeit als fraglich anzusehen war.

So wurde weiterführend festgestellt, dass in Studien ohne beispielsweise Amalgamrestaurationen als Vergleichsgruppe zufriedenstellende Überlebensraten und akzeptable jährliche Ausfallraten bei Kompositrestaurationen, insbesondere bei der Anwendung von Zwei-Schritt-Selbstätz- oder Drei-Schritt-Etch-and-Rinse-Techniken zu verzeichnen waren [5]. Zwei systematische Übersichtsarbeiten [6,7], die retrospektiv Daten analysiert haben und an erwachsenen Probanden/-innen durchgeführt wurden, fanden keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Amalgam- und Kompositrestaurationen, was darauf hindeutet, dass sie klinisch gleichwertig sind. Die Verwendung von hochviskösen bzw. modifizierten Glasionomerzementen für Klasse-I- und -II-Kavitäten, u.a. in spezifischen Indikationsbereichen, wurde mit starkem Konsens als Alternative zur direkten Kompositrestauration bewertet.

Die Materialklasse der Glasionomerzemente hat in der letzten Dekade eine deutliche Weiterentwicklung hinsichtlich der Materialeigenschaften erfahren und neuere RCTs zeigen konsistente jährliche Fehlerraten unter 5% (zum größeren Teil sogar um oder unter 2%) [8–12]. Somit sind hochvisköse bzw. modifizierte Glasionomerzemente als valides Restaurationsmaterial im Seitenzahnbereich in der bleibenden Dentition zu werten, wobei die Indikationsstellung sorgsam vor dem Hintergrund der patientenrelevanten Faktoren (Compliance, Kariesaktivität), zahnbezogenen Faktoren (Kavitätengröße) und unter Beachtung der Herstellerangaben angesetzt werden muss. Indirekte Gussmetall- oder Keramikrestaurationen wiesen im Vergleich zu direkten Restaurationen ein signifikant besseres Überleben auf, sodass sich daraus die Empfehlung ableitete, dass diese als Alternative zu direkten Kompositrestaurationen verwendet werden können. Allerdings muss hierbei der Aspekt des stärkeren Zahnhartsubstanzverlustes beim indirekten Vorgehen berücksichtigt werden (Tab. 1).

Autoren

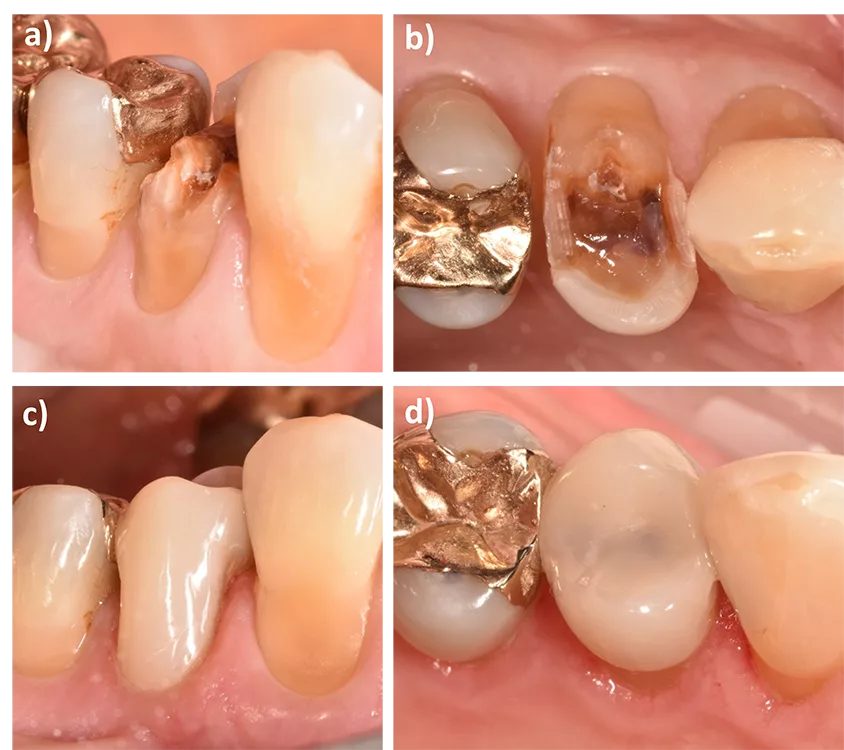

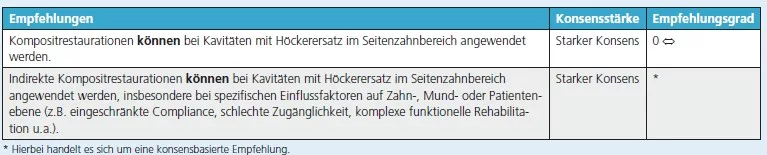

Autoren- Direkte Kompositrestaurationen mit Höckerersatz im Seitenzahnbereich

Für die Höckerüberkappung bedarf es eines ausreichend stabilen und abrasionsfesten Materials, welches durch okklusale Kräfte belastet werden kann sowie die anatomische und funktionelle Rekonstruktion des Zahnes ermöglicht. Die Evidenz zur Verwendung von Kompositmaterialien bei Seitenzahnkavitäten mit Höckerersatz zeigt in mehreren Studien gute Überlebensraten [17–19]. Zur Methodik muss erläutert werden, dass Teilkronen, die alle Höcker ersetzen, als Komparator ausgeschlossen wurden, um eine methodisch saubere Abgrenzung zwischen den Versorgungen zu gewährleisten. Insofern war die vergleichende Bewertung von indirekten Teilkronen nicht Teil der Leitlinie und bleibt unbenommen eine valide Versorgungsart großer Zahnhartsubstanzdefekte im Seitenzahnbereich. Weiterhin wurde mit starkem Konsens die Empfehlung ausgesprochen, dass für höckerersetzende Restaurationen insbesondere bei spezifischen Einflussfaktoren auf Zahn-, Mund- und Patientenebene (z.B. eingeschränkte Compliance, schlechte Zugänglichkeit, komplexe funktionelle Rehabilitation u.a.) auch der Einsatz von indirekten Kompositrestaurationen erwogen werden kann (Tab. 2).

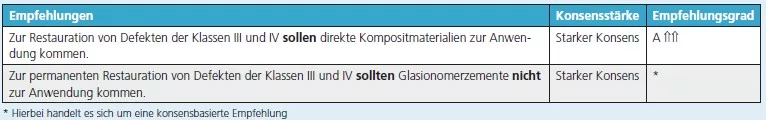

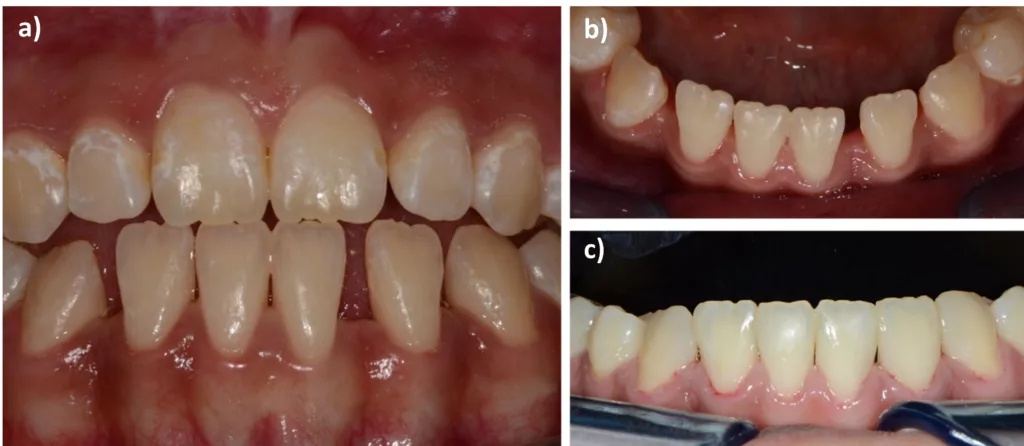

- Direkte Kompositrestaurationen in den Restaurationsklassen III und IV

Die Studien zu Klasse-III- und -IV-Restaurationen zeigen hohe Überlebensraten für Kompositmaterialien [20–24]. In Studien, die Komposite mit anderen Materialien wie Kompomeren verglichen, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, wobei hier die Nachbeobachtungszeiten relativ kurz waren. Bei Klasse-III-Restaurationen zeigten Komposite eine bessere Verschleißfestigkeit und anatomische Stabilität als Glasionomerzemente (Tab. 3).

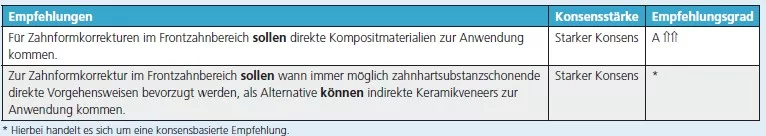

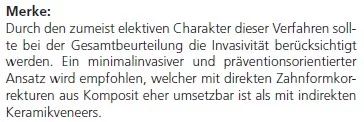

- Direkte Kompositrestaurationen für Zahnformkorrekturen im Frontzahnbereich

Die untersuchten Studien berichteten über hohe bis sehr hohe Überlebensraten bei direkten Zahnformkorrekturen mit Komposit bei Nachbeobachtungen bis zu 15 Jahren. Eine vergleichende Studie mit kurzer Nachbeobachtungszeit berichtete von höheren Überlebensraten bei indirekten Keramikveneers [25]. Die Nutzen-Schaden-Bewertung spricht allerdings für den Einsatz von Kompositen, insbesondere bei elektiven Zahnformkorrekturen im Frontzahnbereich (Abb. 2), da neben dem präventionsorientierten Vorgehen auch hohe Überlebensraten, gute bis ausgezeichnete klinische Qualität, Reparierbarkeit und geringere Invasivität gegeben sind (Tab. 4).

Autoren

Autoren

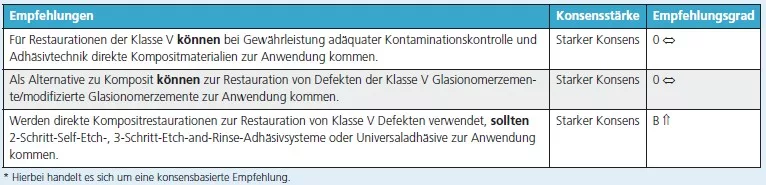

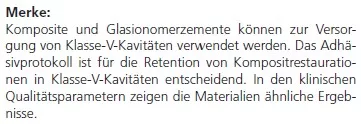

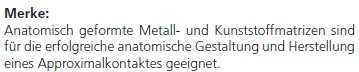

- Direkte Kompositrestaurationen in der Restaurationsklasse V

Direkte Klasse-V-Kompositrestaurationen zeigten in Langzeitbeobachtungen (12 Monate bis 13 Jahre) hohe Überlebensraten und niedrige jährliche Ausfallraten [5,26–34]. In allen Übersichten wurden Glasionomerzemente oder modifizierte Glasionomerzemente als häufigste Vergleichsmaterialien betrachtet. Die Retention von Klasse-V-Restaurationen war ein zentraler Aspekt der Beurteilung, wobei Glasionomerzemente tendenziell besser abschnitten als Kompositrestaurationen. Allerdings erwies sich das Adhäsivprotokoll als entscheidend für die Retention von Kompositen. Positiv wirkte die Verwendung von Drei-Schritt-Etch-and-Rinse-, Zwei-Schritt-Self-Etch- und Universaladhäsiven, nach der eine vergleichbare Langzeitretention wie bei Glasionomerzementen erreicht wurde. Bei anderen klinischen Qualitätsparametern wie Randschluss, anatomische Form, Oberflächentextur und Sekundärkaries zeigten Komposite ähnliche Ergebnisse wie Glasionomerzemente. In der Ästhetik sind sie den Glasionomerzementen überlegen (Abb. 3, Tab. 5).

Autoren

Autoren

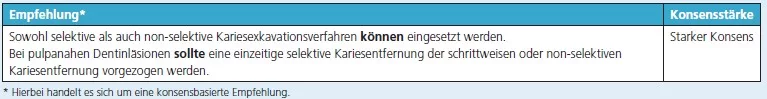

- Kariesexkavation

Bei der Kariesexkavation gibt es zwei grundsätzliche Ansätze: Die nichtselektive Exkavation, bei der das gesamte kariöse Gewebe bis zur gesunden Zahnsubstanz entfernt wird, und die selektive Exkavation, bei der das kariös veränderte Gewebe in der Nähe der Pulpa belassen wird, um das Expositionsrisiko dieser zu minimieren [35]. Außerdem können diese Methoden auch als schrittweise (zweistufige) Kariesentfernung kombiniert werden [36]. Weitere vitalerhaltende Maßnahmen wie Überkappungen oder (partielle) Pulpotomien wurden in dieser Leitlinie nicht evaluiert. Sowohl selektive als auch nichtselektive Kariesexkavationsmethoden haben sich als effektiv erwiesen.

Die selektive Kariesentfernung zeigt jedoch bessere Ergebnisse bei der Vitalerhaltung der Pulpa in tiefen Läsionen [37,38]. Ein Cochrane Review kam zu dem Schluss, dass die selektive oder schrittweise Entfernung von kariösem Gewebe bei tiefen Läsionen wirksamer ist als die nichtselektive Methode, wenngleich die Evidenzqualität meist als gering eingestuft wurde [36]. Weitere Übersichtsarbeiten unterstützen ebenfalls das geringere Risiko einer Pulpaexposition und damit verbundener Symptome bei selektiver Kariesentfernung, insbesondere bei pulpanahen Läsionen [35,39,40] (Tab. 6).

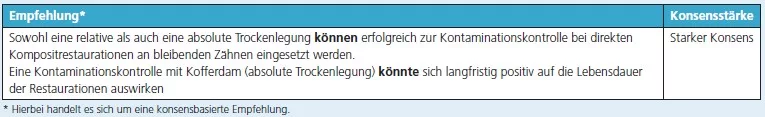

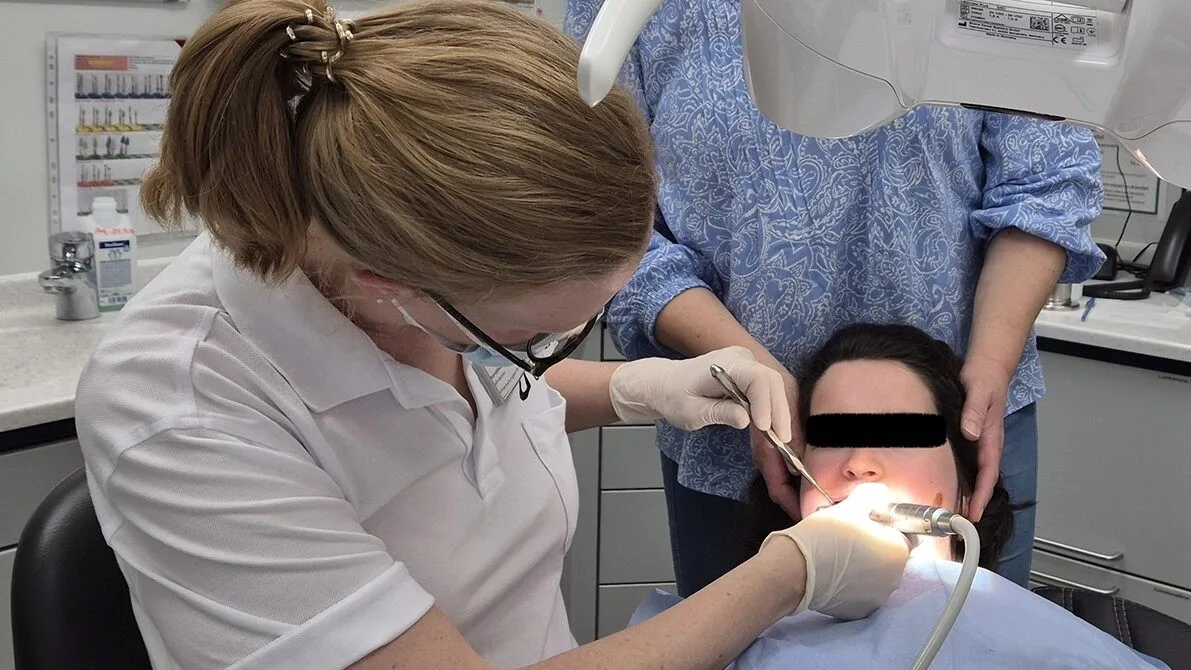

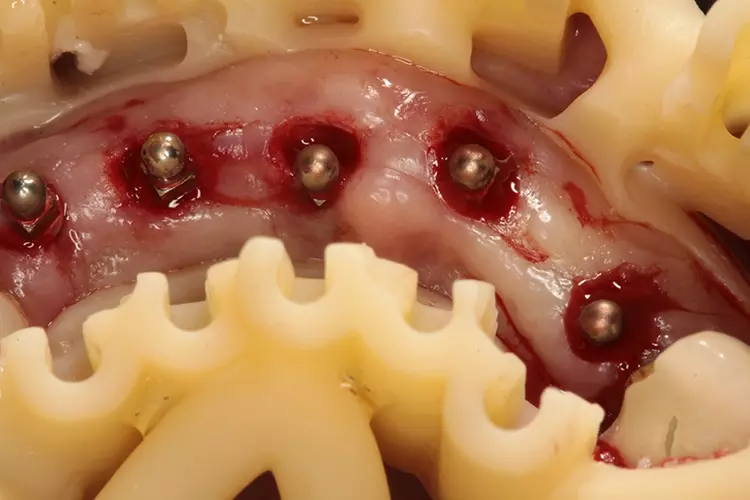

- Kontaminationskontrolle (Trockenlegung)

Eine ordnungsgemäße Isolierung des Arbeitsfeldes ist von entscheidender Bedeutung, um eine Kontamination durch Feuchtigkeit, Blut, Bakterien und andere Ablagerungen zu verhindern, die den adhäsiven Verbund und die Polymerisation beeinträchtigen können. Techniken wie Kofferdam sorgen für eine „absolute“ Trockenlegung, indem sie den Behandlungsbereich physisch abtrennen, während Absaugvorrichtungen, Watterollen, Blutstillungsmittel, Retraktionsfäden, flüssiger Kofferdam und Ähnliches sowie Lufttrocknung für eine „relative“ Trockenlegung des Arbeitsbereichs sorgen [41,42]. Einige Studien zeigten zwar bessere Ergebnisse bei der Verwendung von Kofferdam [43,44], die meisten Studien zur Kontaminationskontrolle berichten allerdings über keine Unterschiede im klinischen Überleben von Restaurationen, die entweder mit Kofferdam oder Watterollen isoliert wurden [42,45–50] (Tab. 7).

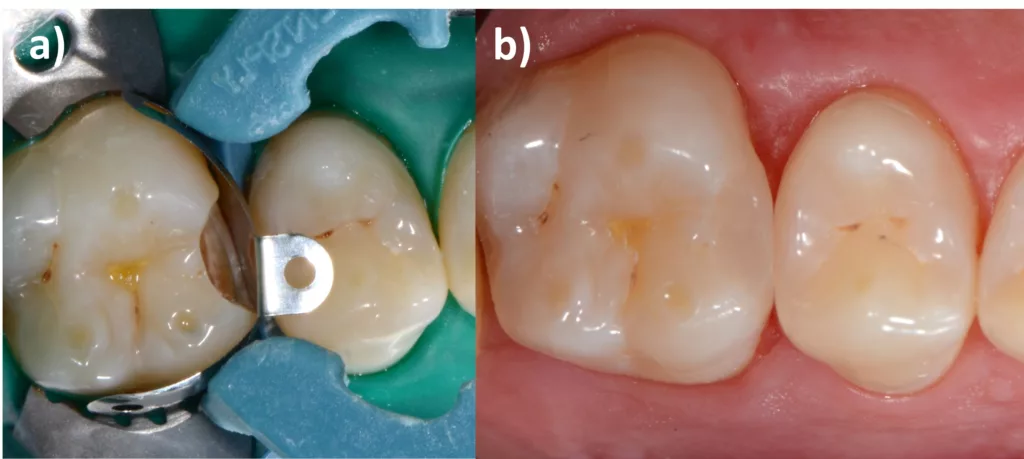

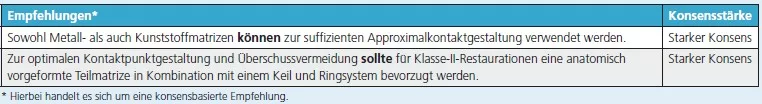

- Matrizentechnik

Die Matrizentechnik ist entscheidend für die Abdichtung der Kavität im Sinne einer Trockenlegung sowie für die Konturierung des Restaurationsmaterials und eine suffiziente approximale Kontaktpunktgestaltung. Je nach klinischem Szenario kann man aus verschiedenen Materialien und Techniken auswählen. Es lagen hierzu nur wenige In-vivo–Studien vor, wobei berichtet wurde, dass sowohl Metall- als auch Kunststoffmatrizen für eine ausreichende Approximalkontaktgestaltung verwendet werden können [51–54]. In-vitro-Untersuchungen deuten darauf hin, dass bei der Verwendung von vorgeformten Teilmatrizen zur Herstellung von Klasse-II-Restaurationen eine bessere approximale Kontaktpunktfestigkeit, weniger Randüberschüsse und stabilere Randleisten erzielt werden können [55–59] (Abb. 4, Tab. 8).

Autoren

Autoren

- Adhäsivtechnik

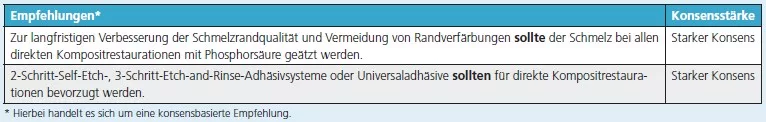

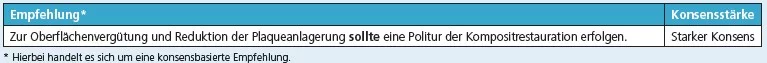

Adhäsivsysteme gewährleisten bei Einhalten des Adhäsivprotokolls einen sehr festen Verbund zwischen Kompositen und Zahnhartsubstanzen. Bei Betrachtung zur Studienlage zu den verschiedenen Generationen und Entwicklungsstufen der Adhäsivsysteme zeigte sich in älteren Studien, dass Zwei-Schritt-Self-Etch- und Drei-Schritt-Etch-and-Rinse-Adhäsivsysteme signifikante Vorteile in Bezug auf Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Sekundärkaries bieten. Moderne Universaladhäsive erzielen ähnliche Ergebnisse (Abb. 5). Diese Adhäsivsysteme sollten insofern bei der direkten Komposittechnik angewendet werden. Phosphorsäureätzung wird in diesem Zusammenhang nach wie vor für die Ätzung des Schmelzes empfohlen, da deutliche Vorteile bei der Schmelzhaftung und damit auch zur Reduzierung von marginalen Randqualitäten berichtet werden [60–63,43,64,65] (Tab. 9).

Autoren

Autoren

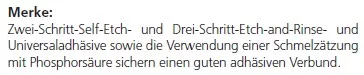

- Lichtpolymerisation

Eine ausreichende Lichtpolymerisation ist für die Qualität und Langlebigkeit von Kompositrestaurationen unerlässlich, sie kann jedoch aufgrund von Handhabungsfehlern während der Lichtpolymerisation und Limitationen bei den Polymerisationslampen eine Herausforderung darstellen [66]. Die Leitlinie ging hier der Frage nach, welche Leistungscharakteristika ein effektives Polymerisationsgerät mitbringen muss, um klinisch zuverlässig zu polymerisieren, wenn das Gerät indikationsentsprechend angewendet wird. Weiterhin wurde der Frage nachgegangen, ob Bulk-Fill-Komposite sich bis zu der von den Herstellern angegebenen Durchhärtetiefe polymerisieren lassen. Die Literaturlage zur Lichtpolymerisation von dentalen Kompositen zeigte sich als begrenzt. Durch die Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit von Polymerisationslampen ergibt sich das Problem, dass Lampen älterer Generation in ihrer Nomenklatur nicht mit modernen Lampen zu vergleichen sind und somit keine evidenzbasierte Empfehlung möglich war. Weiterhin lässt sich die Durchhärtungstiefe von Bulk-Fill-Kompositen nur in vitro erfolgreich prüfen. Aus diesem Grund wurden zu den oben genannten Fragestellungen konsensbasierte Statements verfasst, die die Expertengruppe als gesichert bewertet hat (Tab. 10).

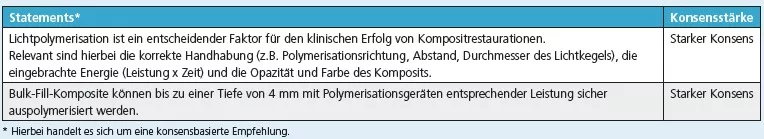

- Politur

Die anschließende Ausarbeitung und Politur von Kompositrestaurationen ist erforderlich, um die Form der Restauration anatomisch korrekt zu gestalten, Überhänge, die einen Reiz für die umgebenden Weichgewebe darstellen können, zu entfernen und die Oberfläche zu glätten und somit zu vergüten. Polierte Kompositoberflächen sind widerstandfähiger gegen Alterungs- und Abnutzungsvorgänge in der Mundhöhle. Raue Kompositoberflächen fördern die Plaqueakkumulation (Abb. 6) und somit die Verfärbungstendenz des Materials.

Autoren

AutorenDie Glanzretention ist jedoch limitiert und je nach Ausgangsmaterial und Polierprozess unterschiedlich langanhaltend. Die Studienlage zur Politur zeigte sich als limitiert und die inkludierten Studien [67,68] wiesen methodische Schwächen auf. Somit wurde zur Politur eine konsensbasierte Empfehlung formuliert (Tab. 11). Die längerfristigen Effekte einer Politur auf Überleben oder Versagen der Restauration sind jedoch nicht untersucht und stellen eine Forschungslücke dar, zu der aktuell keine explizite Aussage gemacht werden kann.

Schlussfolgerung und Ausblick

Die S3-Leitlinie „Direkte Kompositrestaurationen an bleibenden Zähnen im Front- und Seitenzahnbereich“ stellt die erste umfassende Zusammenstellung der Evidenz zur Anwendung direkter Komposite in verschiedenen Indikationsbereichen dar. Die Evidenz für Klasse-I- und -II-Kavitäten sowie für Defekte der Klassen III und IV und Formkorrekturen im Frontzahnbereich wurde systematisch bewertet.

Die Leitlinie liefert hiermit aktuelle evidenzbasierte Handlungsempfehlungen zur Indikation und Prozessqualität und bietet praxisrelevante Empfehlungen. Eine Standardisierung der Versorgungsqualität sowohl im klinischen Alltag als auch in der zahnmedizinischen Lehre wird hiermit unterstützt. Zudem wurden Forschungslücken aufgezeigt, die zukünftige wissenschaftliche Arbeit in diesem Gebiet zielführend gestaltbar machen.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.