|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Zahnphysiologie: Zahnbeweglichkeit vs. Implantatbeweglichkeit

Die Verankerung eines Zahnes über Parodontalfasern im Alveolarknochen sowie die Dehnung und Deformation dieser Fasern führt zu einer gewissen Zahnbeweglichkeit [6].

Ein Zahn zeigt eine vertikale Beweglichkeit von ca. 28 mm bei physiologischer axialer Kaubelastung [7] und von 100 bis 200 mm bei einer horizontalen Krafteinwirkung von 5 N [6,8]. Bei parodontal geschädigten Zähnen kann die Beweglichkeit um das Zehnfache erhöht sein [4,9]. Ein osseointegriertes Implantat hingegen zeigt eine vertikale Beweglichkeit von 2 bis 3 mm bei einer Belastung mit 45 N und eine horizontale Beweglichkeit von 50 bis 100 mm bei 20 N Krafteinwirkung [4,6,7]. Der beobachtete biologische Unterschied könnte der Grund dafür sein, dass Verbundbrücken im Vergleich zu reinen implantat- oder zahngetragenen Brücken eine geringere Lebensdauer aufweisen [10–12]. Offensichtlich spielt nicht nur die unterschiedliche Beweglichkeit eine Rolle, sondern auch die Art der Belastung [4,6,7].

Ein Zahn erfährt bei vertikaler Belastung eine initiale Bewegung, die primär durch das parodontale Ligament ermöglicht wird. Sekundär kommt es zu einer Bewegung aufgrund des Widerstandes des belasteten Knochens. Das Implantat hingegen weist bei fehlendem Faserapparat keine initiale, sondern nur eine verzögerte Bewegung aufgrund der Deformation des Knochens auf [7,9,13]. Eine klinische Untersuchung hat gezeigt, dass während des Kauvorgangs in der Regel nur eine kurze impulsartige Belastung und keine langsame Kraftsteigerung stattfindet [14]. Dies führt zur Diskussion, ob sich Zähne beim Kauen nicht ähnlich pseudostarr verhalten wie ein Implantat, da der Zahn bei nur kurzer impulsartiger Belastung nicht die Zeit hat zu intrudieren oder sich lateral zu bewegen. Die Kaulast wäre folglich bei Verbundbrücken gleichmäßig auf Zahn und Implantat verteilt [4,15].

Mögliche Komplikationen bei zahn-/implantatgetragenen Verbundbrücken

Bei Komplikationen in Zusammenhang mit Verbundbrücken unterscheidet man zwischen biologischen (Zahnintrusion, Zahnfraktur, Sekundärkaries, Knochenverlust um Zahn oder Implantat) und technischen (Retentionsverlust, Gerüst- oder Verblendfraktur, Implantatfraktur, Schraubenlockerung, -fraktur) Komplikationen [1]. Diese werden im Folgenden diskutiert.

Biologische Komplikationen – Zahnintrusion und Frakturen

Es wird angenommen, dass ein natürlicher Zahn im Rahmen einer Verbundbrücke aufgrund seiner physiologischen Beweglichkeit unter funktioneller Belastung eine bis zu fünffach höhere Mobilität im Alveolarknochen aufweist als ein benachbartes Implantat. Die Zahnintrusion lässt sich dadurch nachvollziehbar erklären [16–18] und wurde – je nach Art der Verbindung zwischen Zahn und Implantat – in Studien beobachtet [19–21]. Bei nichtrigiden Verbindungen (z.B. Teleskopkronenversorgung auf Zähnen und Implantaten, nichtpermanente Zementierung einer Verbundbrücke, Geschiebearbeiten ohne rigide Verschraubung) zeigte sich ein hohes Vorkommen von Zahnintrusionen: 66% bei Beyeler Schwalbenschwanzgeschieben [19] und 13% bei zylindrischen Interlock-Geschieben [20]. Bei rigiden Verbindungen (z.B. definitive Zementierung der Brücke, Verschraubung eines Geschiebes) zeigte sich in den meisten Studien keine Zahnintrusion [10,21,22]. Einzig in der Studie von Block et al. wurde auch bei rigiden Verbindungen eine Zahnintrusion an 44% der Zähne festgestellt [19]. In dieser Studie wurde für die rigide Verbindung eine auf dem Implantat verschraubte Brücke auf eine auf dem Zahn provisorisch zementierte Teleskopkrone definitiv zementiert. Ob hier eine komplett rigide Verbindung bestand, darf hinterfragt werden.

Eine rigide Verbindung zielt darauf ab, die Kraft von der Suprakonstruktion auf den Knochen zu übertragen. Dies geschieht meist zu Lasten der Abnehmbarkeit [1,23], da rigide Verbindungen (im Vergleich zu nichtrigiden Verbindungen) in den meisten Fällen nichtabnehmbar sind, ohne die Suprakonstruktion zu schlitzen. Eine Möglichkeit der Abnehmbarkeit bietet die provisorische Zementierung. Durch eine provisorische Befestigung steigt jedoch das Risiko einer Dezementierung der Rekonstruktion. Während Komplettdezementierungen mit dem Verlust der Restauration einhergehen können, haben Teildezementierungen oder das Auswaschen des provisorischen Zements Sekundärkaries zur Folge. Löst sich die Brücke nur an einem Pfeiler, kann das Herausklopfen der Restauration zur Fraktur der Brücke oder des Pfeilerzahnes führen [19,22].

Ein häufig in der Literatur diskutiertes Thema ist die Zahn- bzw. Implantatfraktur, welche – je nach Studie – den biologischen oder technischen Komplikationen zugeschrieben wird. In den meisten Studien, in denen Zahnfrakturen auftraten, waren vor allem endodontisch behandelte Zähne mit großem Substanzverlust betroffen [19,24–27]. Das Auftreten von Zahnfrakturen in Verbundbrücken (0 bis 4%) war dabei nichtsignifikant höher als bei rein zahngetragenen Brücken mit 1 bis 2% [28] und hing mit dem sogenannten Ferrule-Effekt (deutsch: Fassreifeneffekt) zusammen [19]. Der Ferrule-Effekt beschreibt die vertikale zirkuläre Stumpfumfassung einer gesunden Dentinmanschette durch die Krone, die bei wurzelkanalbehandelten Zähnen einen maßgeblichen Einfluss auf die Zahnstabilität hat. Eine Dentinmanschette von 1,5 bis 2 mm Höhe bewirkt einen positiven Effekt auf die Frakturresistenz von endodontisch behandelten Zähnen [29]. Implantatfrakturen traten bei Verbund- und bei rein implantatgetragenen Brücken zu 0,4% nach fünf Jahren und zu 1,4% nach zehn Jahren auf [1,11].

Eine weitere biologische Komplikation stellt der Knochenverlust um Implantate (Periimplantitis) oder Zähne (Parodontitis) dar. In einer Studie mit Dreijahresnachbeobachtungszeit konnte weder an Zähnen noch an Implantaten ein Knochenverlust festgestellt werden [27]. Ghada Naguib untersuchte die Lastverteilung in rigiden im Vergleich zu nichtrigiden Verbindungen in einer In-vitro-Untersuchung [30]. Dabei wurde signifikant mehr Last am umgebenden Knochen bei nichtrigiden Verbindungen gezeigt. Das systematische Review von Alsabeeha et al. zeigte sogar weniger periimplantären marginalen Knochenabbau bei Verbundbrücken als bei rein implantatgetragenen Brücken [16]. Dies kann mit der fehlenden Propriozeption an Implantaten erklärt werden: Das Implantat einer Verbundbrücke profitiert von der Propriozeption des Zahnes im Vergleich zu rein implantatgetragenen Brücken [31,32]. Dabei – so die Hypothese – verhindert die Propriozeption des Zahnes die Überlastung des Implantates. Studien konnten belegen, dass eine Periimplantitis (8 bis 13%) und Parodontitis (0 bis 13%) bei Verbundbrücken ähnlich häufig auftrat wie bei rein zahn- oder implantatgetragenen Brücken [10–12,24,28,33,34].

Technische Komplikationen

Frakturen von Keramikverblendungen (Chipping) waren die häufigsten technischen Komplikationen bei Verbundbrücken. Nach acht Jahren wiesen 8,9% metallkeramischer Verbundbrücken eine Verblendfraktur auf [35]. Dieser Wert ist vergleichbar mit der Chippingrate von 9,1% nach zehn Jahren bei rein implantatgetragenen Brücken [24]. In einer Untersuchung von Pjetursson et al. [12] zeigte sich eine 5-Jahres-Chippingrate von 1,6% bei zahngetragenen Brücken, von 8,8% bei implantatgetragenen Brücken und von 7,2% bei Verbundbrücken. Die Verblendfrakturrate war bei zementierten implantatgetragenen Brücken geringer als bei verschraubten Brücken [36]. Die unterbrochene Keramikschicht im Bereich des okklusalen Schraubenkanals bei verschraubten Brücken scheint per se in ihrer Stabilität reduziert.

Die Verwendung von vollkeramischen Restaurationen hat die Chippingraten verändert. Verblendete Zirkonoxidbrücken insgesamt zeigten deutlich erhöhte Chippingraten. Nach 32 Monaten wiesen 71% der implantatgetragenen Brücken Verblendfrakturen auf [37]. In derselben Studie wurden 15% Verblendfrakturen bei zahngetragenen Brücken festgestellt. Eventuell spielt hier die Propriozeption der eigenen Zähne und der damit verbundenen Kaukraftempfindung eine Rolle (geringere Kaukraftempfindung führt zu höheren Kaukräften bei Implantaten). Höhere Kaukräfte bei Patienten/-innen mit Bruxismus führen ebenfalls vermehrt zu Chipping [38]. Manche Studien empfehlen deshalb für implantatgetragene Brücken geringere Okklusionskontakte als bei rein zahngetragenen Brücken [39].

Auch Borg et al. präsentierten Zahlen zu Chippingraten in ihrem Review: Diese lagen für zahn-/implantatgetragene Brücken mit Metallgerüst bei 9,36%, für verblendetes Zirkonoxid bei 32,2% [1]. In einer Kohortenstudie [40] wurden signifikante Unterschiede beim Chipping in Abhängigkeit der Gerüstmaterialen und Art der Verblendung (voll- oder teilverblendet) festgestellt. Bei vollverblendeten Brücken zeigten sich nach fünf Jahren folgende Chippingraten: 18% bei Hochgoldgerüsten, 35% bei Zirkondioxidgerüsten und 3% bei Nichtedelmetallgerüsten. Nach zehn Jahren stieg die Chippingrate bei Hochgoldgerüsten auf 23%, bei Zirkonoxidgerüsten auf 50%. Insbesondere bei teilverblendeten Zirkonoxidbrücken (3%) und monolithischen Restaurationen (8%) zeigen sich nach vier Jahren geringe Frakturraten. Diese Chippingraten waren vor allem im Seitenzahnbereich und signifikant häufiger bei männlichen Studienteilnehmern zu finden. Sehr hohe Verblendfrakturraten (22,8%) präsentierten sich zudem bei rein implantatgetragenen Zirkonoxidgerüsten nach fünf Jahren [41]. Auch bei zahngetragenen Restaurationen war die Chippingrate bei verblendeten Zirkonoxidgerüsten signifikant höher als bei monolithischen Zirkonoxidrestaurationen [42].

Es empfiehlt sich deshalb der Verzicht auf Verblendungen im (ästhetisch weniger anspruchsvollen) Seitenzahnbereich und stattdessen die Verwendung von Nichtedelmetalllegierungen bzw. monolithischen Zirkonoxidrestaurationen [43]. Frühere Generationen hochfester Zirkonoxidrestaurationen waren ästhetisch eingeschränkt (Opazität), während transluzente Varianten nicht für lange Brückenspannen zugelassen waren. Moderne Multilayer-Ronden kombinieren nun polychromatische Farbverläufe mit variabler Kristallstruktur: Feste, opake Zirkonoxide im zervikalen und transluzente im inzisalen Bereich ermöglichen ästhetische, monolithische Restaurationen mit ausreichender Stabilität [44].

Gerüstfrakturen waren in der systematischen Übersichtarbeit von Pjetursson et al. [12] bei 0,7% der implantatgetragenen bzw. bei 1,6% der zahn-/implantatgetragenen Brücken aufgetreten. In einer weiteren Literaturübersicht konnten bei insgesamt 676 Gerüsten nur sieben Gerüstfrakturen nachgewiesen werden: zwei bei Vollkeramikgerüsten und fünf bei Metallgerüsten [1].

Eine weitere technische Komplikation stellen Schraubenlockerungen dar. Es zeigte sich eine signifikant höhere Inzidenz von Schraubenlockerungen bei implantatgetragenen Brücken im Vergleich zu Verbundbrücken und implantatgetragenen Einzelkronen [24]. Die Häufigkeit von Schraubenlockerung bei rein implantatgetragenen Brücken lag bei 6,6% [33]. Demgegenüber stehen die Inzidenzen von 5,6 bis 5,8% Schraubenlockerung nach fünf Jahren für implantatgetragene Brücken, 6,9% für Verbundbrücken und 12,7% für Einzelzahn-Implantatkronen in anderen Untersuchungen [11,12]. Verbundbrücken zeigten auch in der Untersuchung von Noda et al. ein signifikant höheres Risiko für eine Schraubenlockerung nach 15 Jahren im Vergleich zu implantatgetragenen Brücken [36].

Überlebensraten

Die vorhandene Studienlage lässt bei der Überlebensrate von Verbundbrücken eine gewisse Heterogenität erkennen. Betrachtet man metallkeramische Restaurationen, so lag in den Reviews von Pjetursson et al. die Überlebensrate für Verbundbrücken bei 94,1 bis 95,5% nach fünf Jahren bzw. 77,8% nach zehn Jahren für die Suprakonstruktion [12] und die Überlebensrate für die Implantate bei 90,1% nach fünf Jahren bzw. 82,1% nach zehn Jahren [10,12]. Die Überlebensrate für die Suprakonstruktion bei implantatgetragenen Brücken lag bei 95,2% nach fünf bzw. 86,7% nach zehn Jahren sowie bei 95,4% nach fünf und 92,8% nach zehn Jahren für die Implantate [11]. Für zahngetragene Brücken wird nach fünf und zehn Jahren eine Überlebensrate von 93,8% bzw. 89,1% beschrieben [28]. Die Überlebensrate der Implantate und Suprakonstruktionen bei Verbundbrücken war nach zehn Jahren klinisch signifikant niedriger als bei den anderen Versorgungsformen. In einer weiteren Untersuchung zu Verbundbrücken berichteten allerdings Kindberg et al. von einer 95%igen Überlebensrate der Suprakonstruktion und 89,8%igen Überlebensrate der Implantate nach acht Jahren [35]. In einer systematischen Übersichtsarbeit zu vollkeramischen Suprakonstruktionen fanden Pieralli et al. eine Überlebensrate für Implantate von 98,5% und für die Suprakonstruktion von 98,3% nach fünf Jahren [41].

Aus den gegebenen Überlebensraten können Zahnärzte/-innen eine Entscheidung für oder gegen eine Verbundbrücke fällen. Für Chee et al. [45] ist eine Verbundbrücke allerdings aufgrund der in manchen Untersuchungen festgestellten schlechteren Überlebensraten nicht die Versorgung der ersten Wahl. Sie sind der Ansicht, dass diese Versorgung nur gewählt werden sollte, wenn andere Optionen (rein zahn- oder implantatgetragener Zahnersatz) nicht möglich sind. Die Autoren um Pjetursson [10] empfehlen eine Verbundbrücke als zweitbeste Option, wenn patientenspezifische Gründe, z.B. anatomische, finanzielle oder psychologische, dagegensprechen, ein weiteres Implantat zu inserieren (siehe Tabelle 1 aus der S3-Leitlinie) und eine rein implantatgetragene Brücke deshalb nicht möglich ist [10].

| Kostenbasierte Empfehlung |

| Insbesondere die folgenden Aspekte sollten in die Entscheidungsfindung bezüglich der Rehabilitation mit Verbundbrücken oder alternativen Therapieoptionen einbezogen und mit den Patientinnen und Patienten erörtert werden: – Möglichkeit der Vermeidung von zusätzlichen Implantaten – Keine Augmentation möglich/gewünscht – Keine herausnehmbare Prothese gewünscht – Überkronungsbedürftigkeit des Pfeilerzahns – Prognose des Pfeilerzahns – Geeignete Lückenbisssituation |

Für Spear et al. sind Verbundbrücken ebenfalls nur bei Mangel anderer Optionen sinnvoll, wenn z.B. ein Implantat verloren ging, schlechte anatomische Verhältnisse für das Inserieren eines weiteren Implantates und finanzielle Hintergründe vorhanden sind [38]. Definitiv zementierte rigide Verbundbrücken (vor allem im Seitenzahnbereich) werden in weiteren Untersuchungen als eine valide, vorhersehbare und zu empfehlende Langzeitversorgung für Patienten/-innen, bei denen eine rein implantatgetragene Versorgung nicht möglich ist, angesehen [1,16,40,46].

Diskussion der S3-Leitlinie „Ersatz fehlender Zähne mit Verbundbrücken“

Die 2019 veröffentlichte (und inzwischen abgelaufene) S3-Leitlinie „Ersatz fehlender Zähne mit Verbundbrücken“ [5] stellte fest: „Verbundbrücken sind dann indiziert bzw. eine Behandlungsoption, wenn patientenspezifische Faktoren dies unterstützen, eine geeignete Lückengebisssituation vorliegt und die Pfeilerzähne überkronungsbedürftig sind.“ Vor allem eignet sich der Seitenzahnbereich, z.B. Kennedy-Klasse I und II mit endständigem Implantat [1]. In der Leitlinie findet sich auch die Möglichkeit eines mesial inserierten Implantates in Kombination mit einem distalen Zahn sowie eine Verbundbrücke im Frontzahnbereich (jedoch mit unzureichender Datenlage). Das Stichwort der Überkronungsbedürftigkeit von Pfeilerzähnen wird in den Studien hingegen wenig diskutiert. Thematisiert wird stattdessen vor allem die höhere Frakturanfälligkeit von Zähnen mit großem Substanzverlust und großen Füllungen sowie bei endodontisch behandelten Zähnen [19]. Die Leitlinie äußert hier, dass endodontisch behandelte Zähne nur bei guter Prognose miteinbezogen werden sollten, d.h.: „suffiziente Wurzelfüllung mit entzündungsfreien periapikalen Verhältnissen und bei hohem Substanzverlust Vorhandensein des „Ferrule-Design“. Viele Studien zeigen, dass gerade endodontisch behandelte Zähne mit Stiftaufbau am häufigsten frakturieren [24–26, 33]. Insofern sollten vitale Zähne als Pfeilerzähne bevorzugt werden, vor allem in Anbetracht dessen, dass bei oben genannten Zähnen das „Ferrule-Design“ oft nicht gegeben ist.

Weiterhin werden Verbundbrücken insbesondere als drei- bzw. viergliedrige Restauration empfohlen. Dies deckt sich mit der Studienlage, die für diese Ausdehnung sehr gute Langzeitüberlebensraten zeigt, wohingegen für festsitzenden Zahnersatz mit mehr als vier Gliedern keine Langzeitresultate vorhanden sind [3]. Die Leitlinie äußert auch, dass Verbundbrücken rigide gestaltet sein sollten, z.B. durch definitive Zementierung oder Verschraubung eines Geschiebes. Auch hier sind sich sowohl ältere als auch neue Studien einig. So zeigte sich in vielen Studien, dass vor allem bei nichtrigiden Verbindungen das Risiko einer Zahnintrusion besteht, weshalb die rigide Verbindung immer zu bevorzugen ist [2,10,19,21]. Auch sollen einteilige Brücken definitiv zementiert werden, da bei provisorisch zementierten Brücken das Risiko einer Sekundärkaries am Pfeilerzahn besteht [24]. Bei der Wahl des Materials ist die Weiterentwicklung der letzten Jahre zu erkennen. So hat sich die Leitlinie für metallbasierte Gerüste ausgesprochen, wohingegen bei vollkeramischen Restaurationen damals keine ausreichenden Daten vorlagen. Die aktuelle Studienlage zeigt inzwischen, dass monolithische Zirkonoxidbrücken sehr gute Überlebensraten mit niedriger Frakturrate aufweisen und deshalb genauso zu empfehlen sind wie keramisch verblendete metallbasierte Versorgungen [42,44].

Fazit und Empfehlungen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele der vorhandenen Vorurteile kritisch zu bewerten sind. Verbundbrücken sind zwar nicht die erste Therapiewahl, haben aber in bestimmten Situationen, wenn z.B. ein weiteres Implantat aus anatomischen oder allgemeinmedizinischen Gründen kontraindiziert ist oder finanzielle Gründe vorliegen, ihre Berechtigung.

Empfehlungen für den Pfeilerzahn:

- gute Prognose des Pfeilerzahnes

- Vermeidung von wurzelkanalbehandelten Pfeilerzähnen, die einen Stiftaufbau benötigen

- Überkronungsbedürftigkeit des Pfeilerzahnes

Empfehlungen für das Implantat:

- periimplantär ohne pathologischen Befund

- Implantat kann mesialer oder distaler Anker sein

Wird eine Verbundbrücke als Therapie ausgewählt, empfehlen wir:

- drei- bis maximal viergliedrige rigide Verbundbrücken

- Material: idealerweise monolitisches Zirkonoxid oder Metall(-keramik)

Fallbeispiele für Verbundbrücken

Fall 1

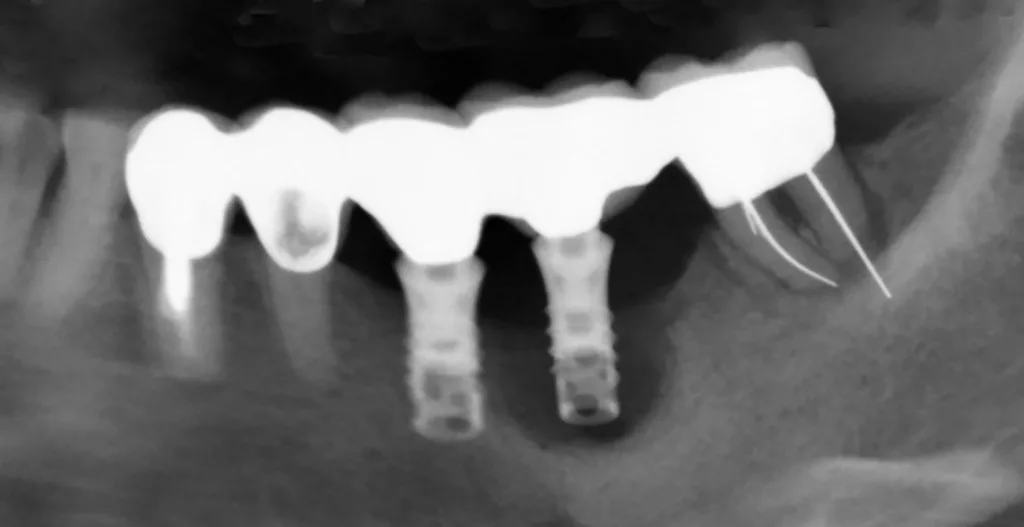

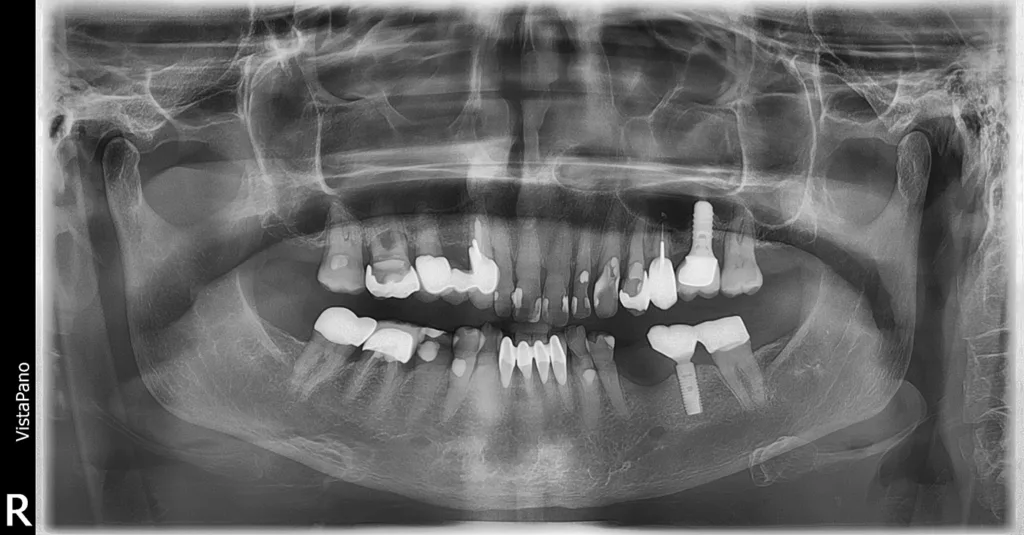

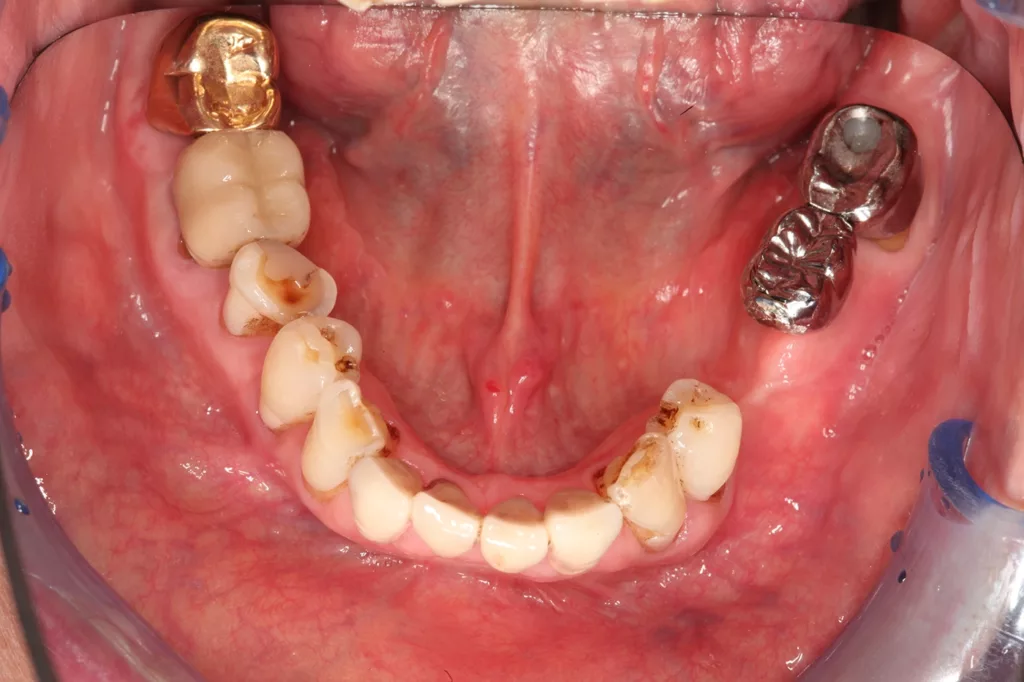

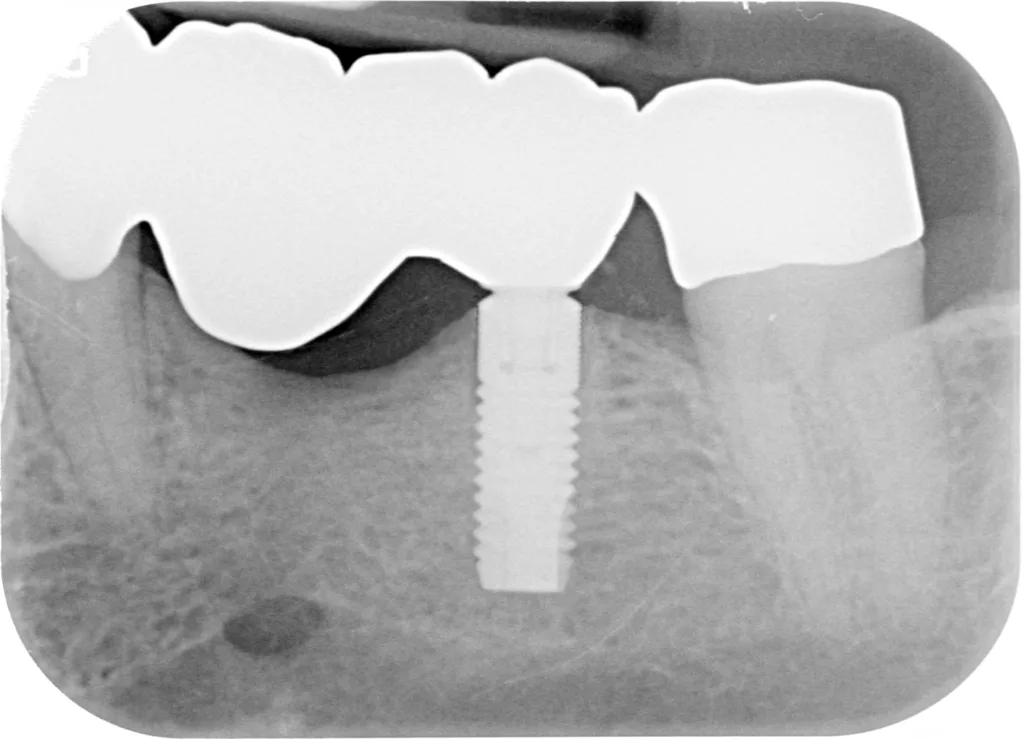

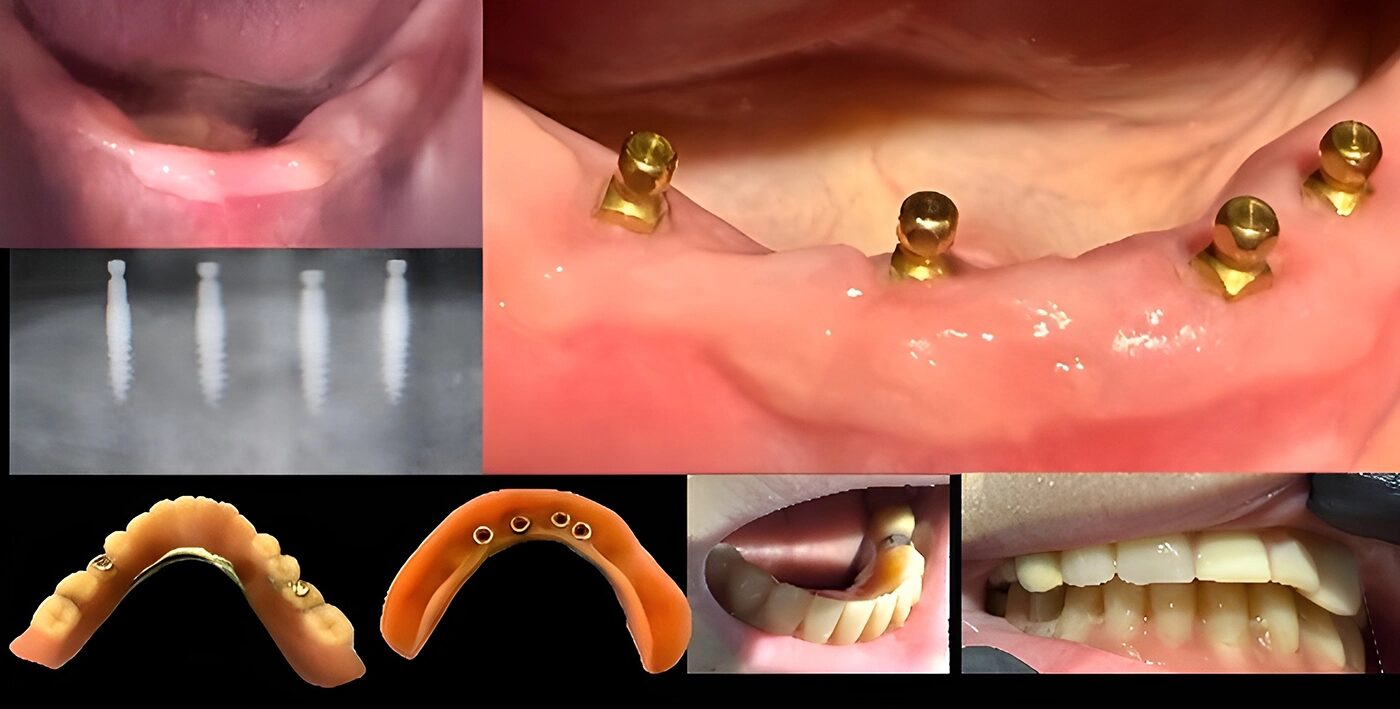

Die 1949 geborene Patientin stelltesich im Jahre 2009in unserer Klinik mit Implantat in regio 36 vor. Aufgrund der Nähe zum Foramen mentale und der lingualen Einziehung des Unterkiefers konnte in regio 35 kein weiteres Implantat ohne Augmentation inseriert werden. Die Patientin lehnte eine Augmentation ab. Der Zahn 34 wurde präpariert und eine metallunterstütze vollverblendete Brücke regio 34–36 eingesetzt (Abb. 1a bis d). 16 Jahre nach Eingliederung zeigt sich sowohl klinisch als auch radiologisch kein Anhalt einer Entzündung. Die periimplantäre Knochensituation ist stabil, die Kronenränder sind suffizient. Es liegt keine Keramikfraktur im Sinne eines Chippings vor (Abb. 1e bis f).

Fall 2

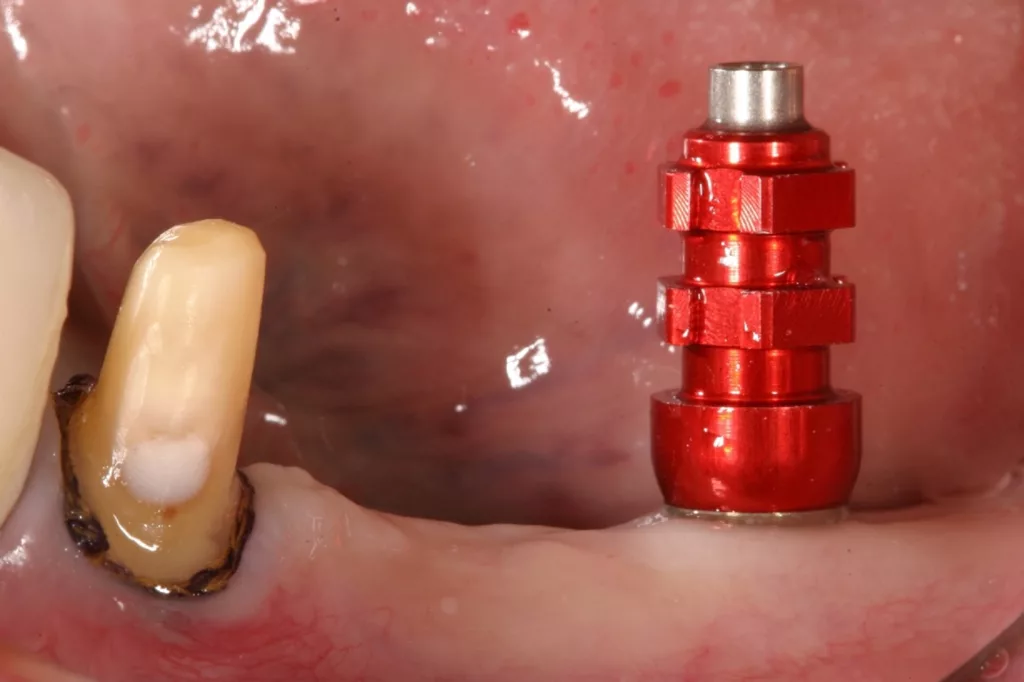

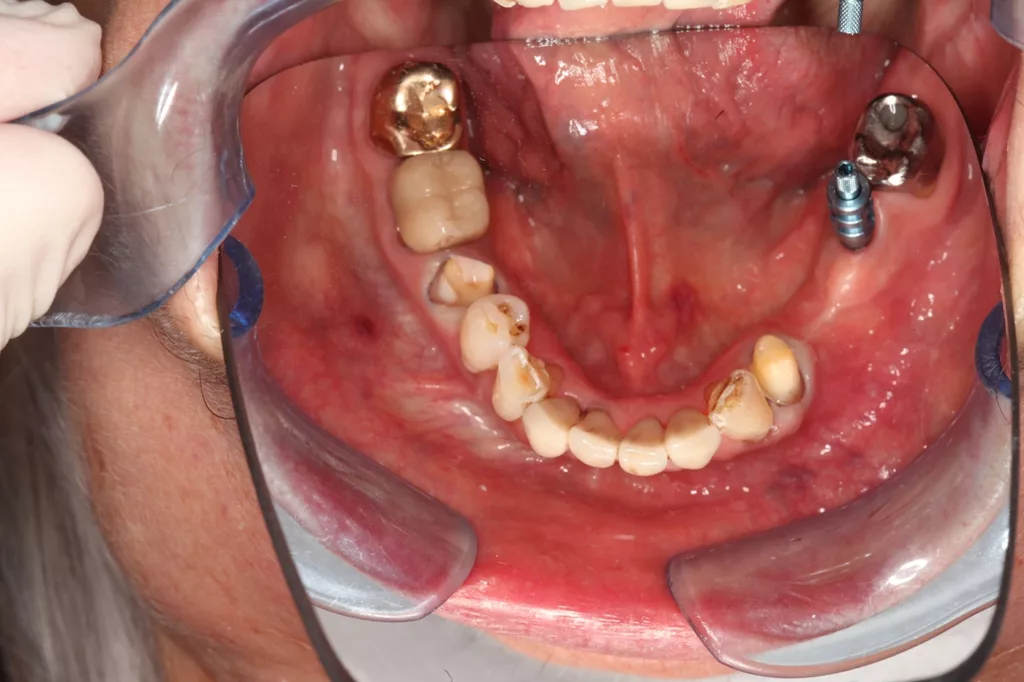

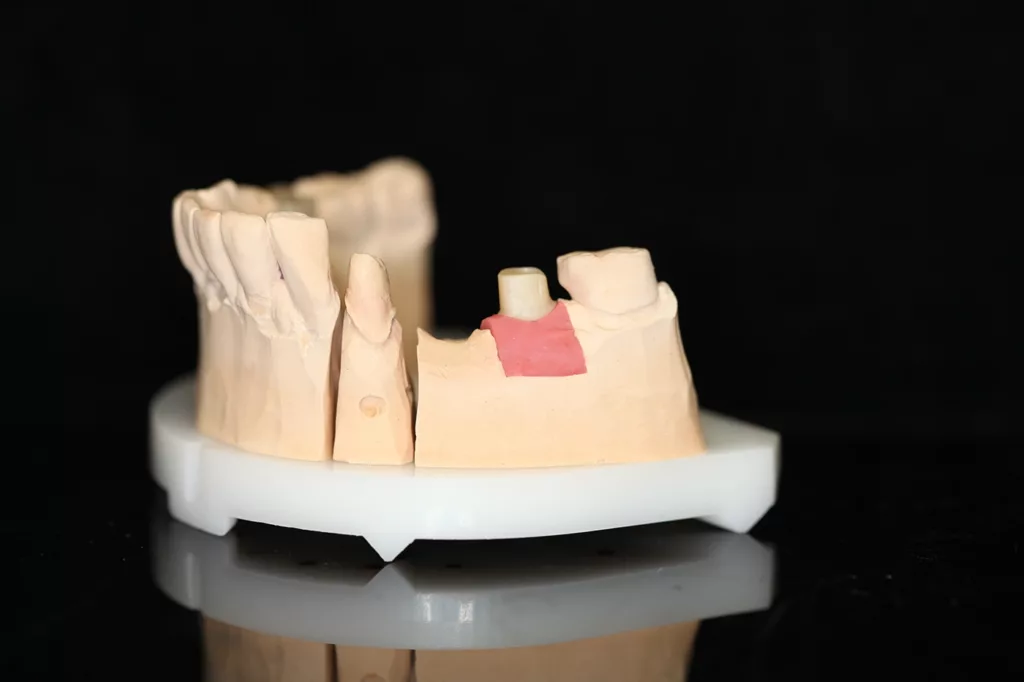

Die heute 70-jährige Patientin erhielt 2010 zwei Implantate in regio 36 und 35 mit verblockten NEM-Kronen. Im Jahr 2023 wurde das Implantat in regio 35 aufgrund einer Periimplantitis entfernt. Die Patientin lehnte eine erneute Implantation in regio 35 ab und wünschte die Lückenversorgung mit einer Hybridbrücke in regio 34–36 (Abb. 2a bis g).

Fall 3: Negativbeispiel

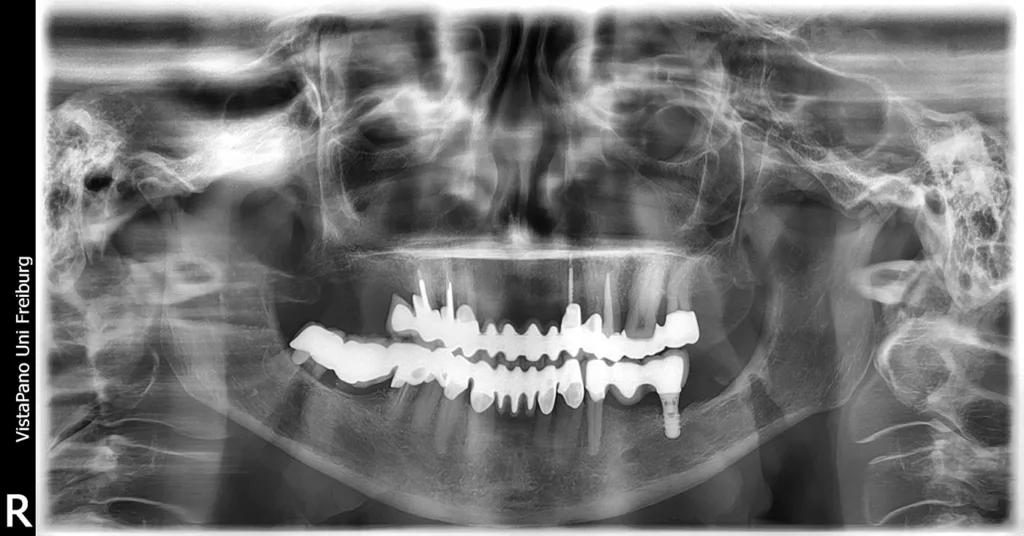

Fünfgliedrige Brücke regio 34–38 auf Zähnen regio 34, 35, 38 und Implantaten regio 37, 36. Der Zahn 38 zeigt eine insuffiziente Wurzelfüllung mit Silberstiften und einen interradikulären und apikalen Knochenabbau. Die Implantate zeigen eine Periimplantitis und Zahn 34 eine insuffiziente Wurzelfüllung (Abb. 3).

Kohal/Höfer/Keßler

Kohal/Höfer/KeßlerAutoren: O. Höfer1,2, R. J. Kohal1, B. C. Spies1, A. Keßler1,3

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.