|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Wahl der Praxisform

Eine zentrale Frage für die Existenzgründerin bzw. den Existenzgründer ist zuallererst die Wahl der geeigneten Praxisform. Die zahnärztliche Berufsausübung findet ganz überwiegend in den beiden „klassischen“ Formen der Einzelpraxis und der Berufsausübungsgemeinschaft (BAG)statt. Im vorliegenden Datensatz entfallen 69 % der Finanzierungsfälle von allgemeinzahnärztlichen Existenzgründungen auf Einzelpraxen und 29 % auf Berufsausübungsgemeinschaften. Lediglich 2 % sind keiner der beiden klassischen Formen zuzuordnen (Abbildung 1).1

Als Einzelpraxis wird eine Praxis bezeichnet, die durch eine einzelne Zahnärztin bzw. durch einen einzelnen Zahnarzt betrieben wird. Das zahnärztliche Leistungsangebot und die Praxisführung richten sich primär an der Person des Praxisinhabers aus. Schließen sich mehrere Zahnärztinnen bzw. Zahnärzte zur gemeinsamen Ausübung der zahnärztlichen Tätigkeit zusammen, so handelt es sich hingegen um eine Berufsausübungsgemeinschaft, kurz BAG. Die Berufsausübungsgemeinschaft verfügt in der Regel über einen zentralen Standort (örtliche BAG), kann aber auch als überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft mit unterschiedlichen Vertragsarztsitzen geführt werden. Die Praxisinhaber sind mit vertraglich festgelegten Anteilen an der gemeinsamen Praxis beteiligt und teilen sich alle Risiken, Betriebskosten, Einnahmen und Gewinne.

Die Entscheidung für eine bestimmte Praxisform hat sicherlich eine starke subjektive Komponente im Sinne individueller Präferenzen der Existenzgründer. Daneben gibt es aber auch stärker objektivierbare Aspekte, die im Einzelfall für oder gegen eine bestimmte Praxisform sprechen. Der Vorteil der Einzelpraxis wird in der Alleinverantwortung gesehen, die nicht durch die Mitspracherechte weiterer Inhaber begrenzt wird. Die Berufsausübungsgemeinschaft bietet demgegenüber möglicherweise ökonomische Größenvorteile durch eine bessere Auslastung der Praxisressourcen, sowie eine Kosten‐ und Risikoteilung.

Von den zahnärztlichen Praxen in Deutschland sind aktuell 79,8 % Einzelpraxen, 16,4 % sind Berufsausübungsgemeinschaften und 3,9 % sog. Medizinische Versorgungszentren (kurz MVZ) (KZBV 2024). Der Anteil der Berufsausübungsgemeinschaften ist im Zeitablauf deutlich gestiegen, nämlich von 7,5 % im Jahr 1991 auf 19,1 % im Jahr 2007. Seither ist der Anteil der Berufsausübungsgemeinschaften jedoch wieder um knapp 3 Prozentpunkte gesunken. Mit der Öffnung der Versorgung für fachgruppengleiche Medizinische Versorgungszentren im Jahr 2015 hat hingegen der Anteil von MVZ beständig zugenommen, die allerdings zu einem guten Teil aus einer (rechtlichen) Umwandlung von Berufsausübungsgemeinschaften in MVZ resultieren.

Art der Niederlassung

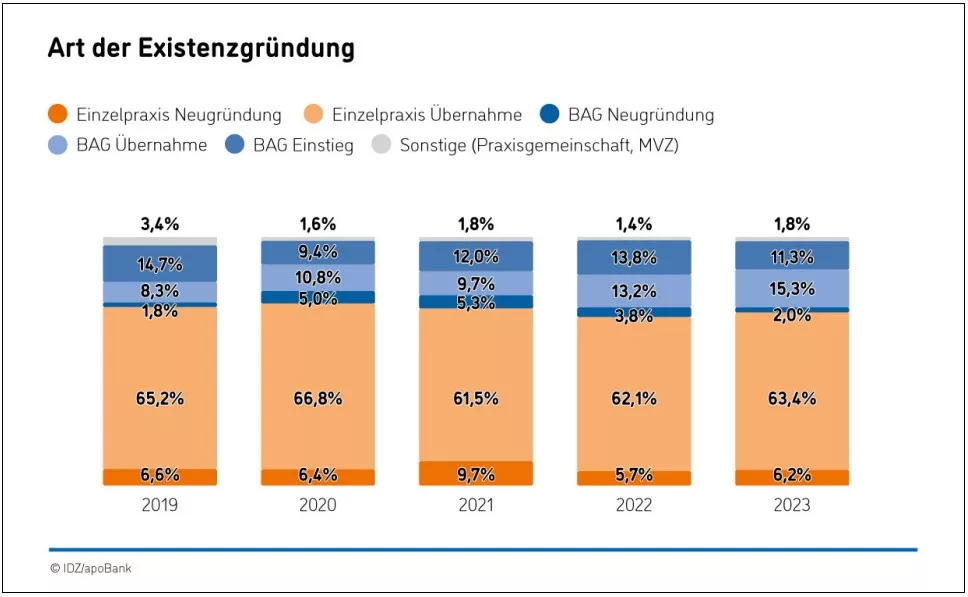

Innerhalb der hier dargestellten Praxisformen wird des Weiteren nach der Art der Niederlassung bzw. der Gründungsform differenziert. Unterschieden wird zwischen einer Neugründung, einer Übernahme sowie einem Einstieg. Wie bereits in den Vorjahren ist die Einzelpraxis auch bei den zahnärztlichen Existenzgründungen im Jahr 2023 vorherrschend und zwar ganz überwiegend in Form der Einzelpraxisübernahme. Der Anteil der übernommenen Einzelpraxen ist im Zeitraum von 2019 bis 2023 relativ konstant geblieben und beträgt aktuell 63 % (Abbildung 1). Auf die BAG‐Übernahme entfielen etwas mehr als 15 % der Fälle, auf den Sonderfall des Einstiegsin eine bestehende BAG knapp über 11 %. Unter Berücksichtigung der Sonstigen (Praxisgemeinschaft, MVZ) werden 92 % der Existenzgründungen in Form einer Übernahme realisiert.

IDZ/apoBank

IDZ/apoBankBei einer Übernahme können zwar nicht alle individuellen Vorstellungen des Zahnarztes hinsichtlich Praxislage und ‐ausstattung erfüllt werden, aber der übernehmende Zahnarzt hat durch den im Regelfall fließenden Praxisübergang die Chance, den vorhandenen Patientenstamm durch sein fachliches Können und empathische Zuwendung an sich zu binden. Der wirtschaftliche Vorteil einer Praxisübernahme besteht in der Möglichkeit, Investitionsentscheidungen zeitlich zu strecken und den sich verändernden ökonomischen Rahmenbedingungen anzupassen.

Die Wirtschaftlichkeit einer Investition lässt sich nach begonnenem Praxisbetrieb präziser abschätzen als in der theoretischen Planungs‐ und Vorbereitungsphase (Klingenberger und Becker 2004, 2007, 2008, 2010). Lediglich 8 % der Existenzgründerinnen bzw. Existenzgründer ließen sich über eine reine Neugründung nieder, sei es in Form einer Einzelpraxis (6 %) oder aber einer BAG (2 %).

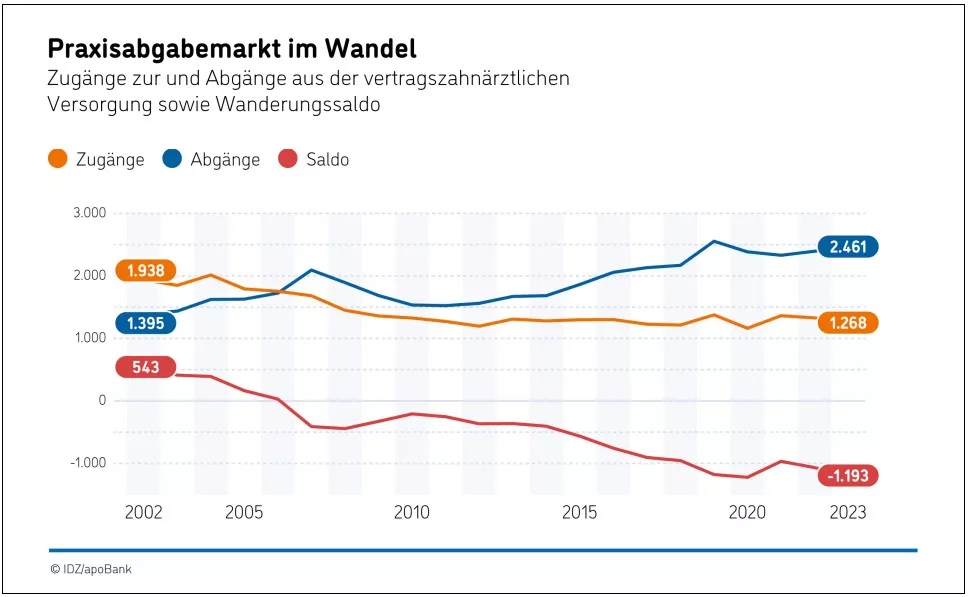

Die Neugründung stellt auch deshalb aktuell eine recht seltene Niederlassungsform dar, weil sich auf dem Praxisabgabemarkt mittlerweile ein deutliches Überangebot etabliert hat, aus dem Existenzgründende wählen können (Abbildung 2). Dies war nicht immerso: So lag der Anteil der Einzelpraxisneugründungen im Jahr 1992 beispielsweise noch bei 60 % (in den alten Bundesländern waren es 42 %, in den neuen Bundesländern wiedervereinigungsbedingtsogar 89 % aufgrund zahlreicher Erstniederlassungen) (Klingenberger 2018).

IDZ/apoBank

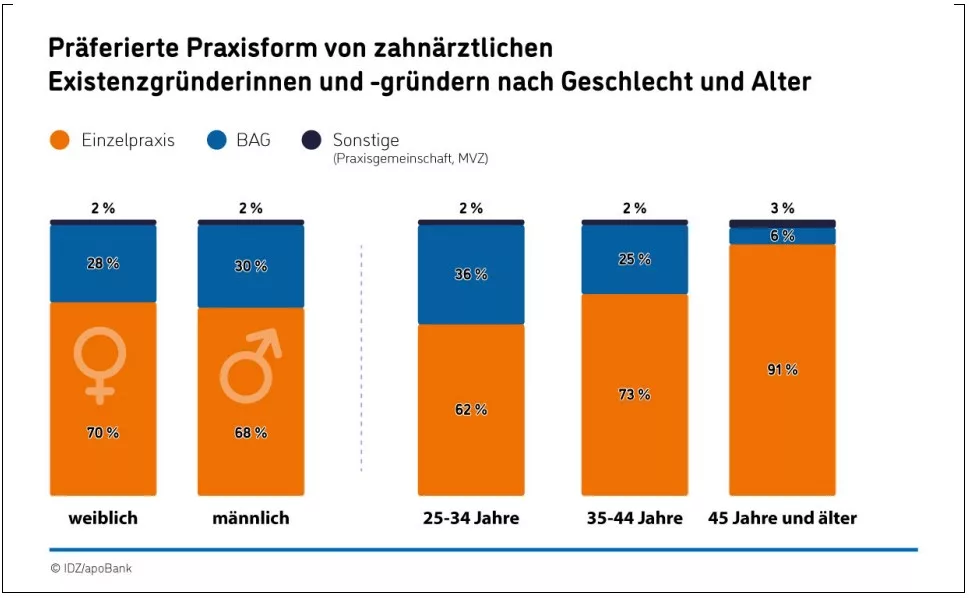

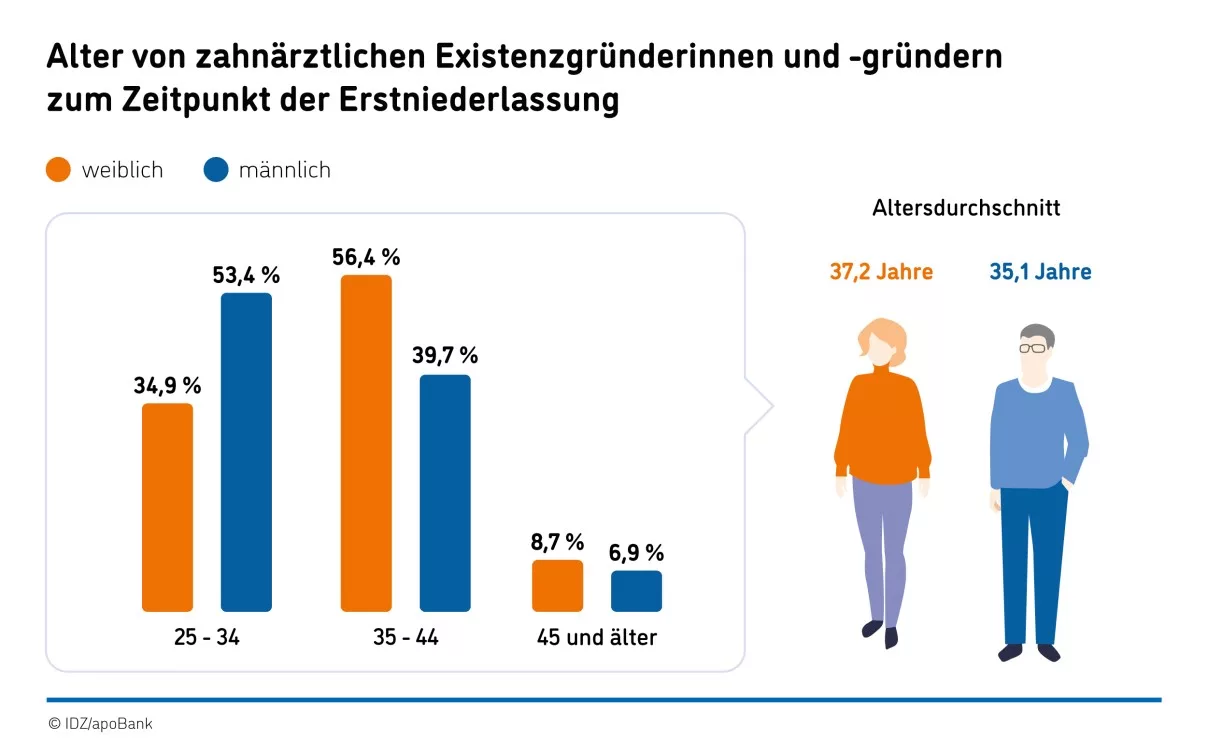

IDZ/apoBankDer Anteil der Berufsausübungsgemeinschaften schwankte im Zeitraum von 2019 bis 2023 zwischen 25 % und 31 %. Im Jahr 2023 betrug der Anteil der Berufsausübungsgemeinschaften 29 % (Abbildung 1), verteilt auf die Niederlassungsarten Neugründung (2,0 %), Übernahme (15,3 %) und Einstieg (11,3 %). Bei der Vorliebe für eine bestimmte Niederlassungsform bestehen, wie aus Abbildung 3 ersichtlich ist, kaum Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Die Differenzierung nach dem Lebensalter bei der Erstniederlassung zeigt klare Präferenzunterschiede auf. So wird in der Altersgruppe ab 45 Jahren ganz überwiegend, nämlich zu 91 %, die Einzelpraxis präferiert, während die BAG in dieser Altersgruppe lediglich von 6 % gewählt wurde. In der jüngeren Altersgruppe (25 bis 34 Jahre) entschieden sich hingegen 36 % für eine Niederlassung in Form einer BAG, sei es als Neugründung, Übernahme oder Einstieg. Für eine Einzelpraxis votierten 62 % der jüngeren Zahnärztinnen und Zahnärzte.

IDZ/apoBank

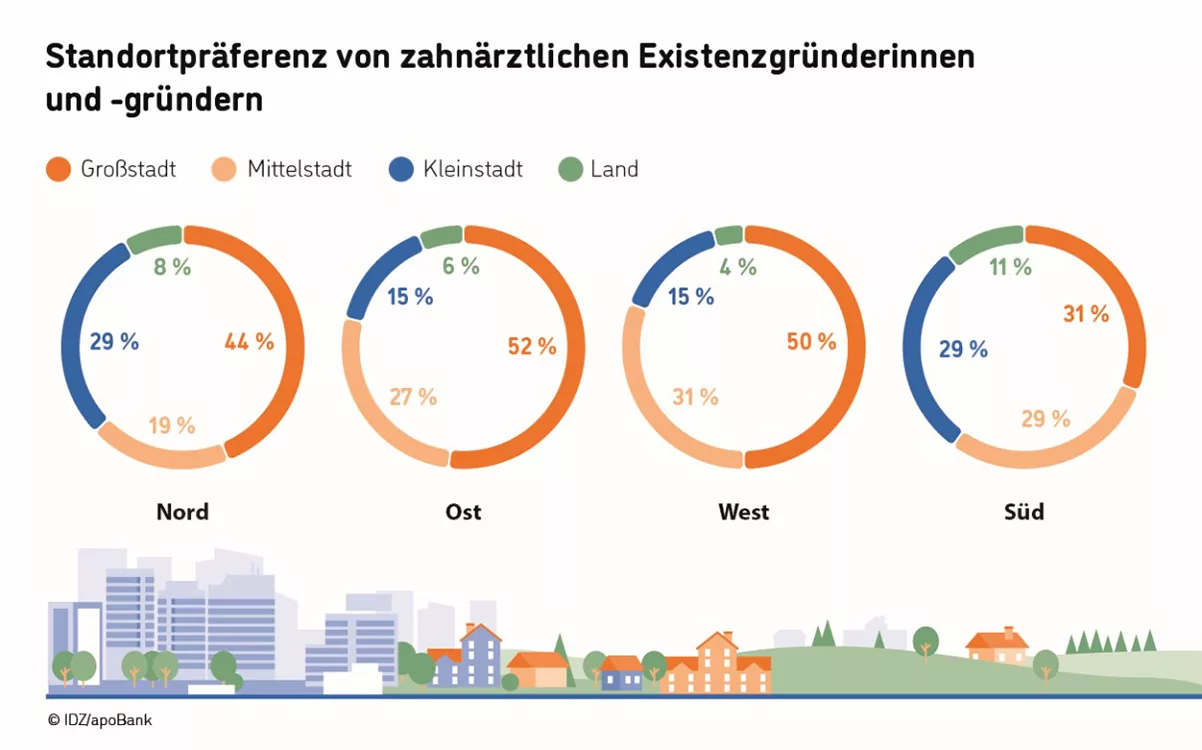

IDZ/apoBankTabelle 1 verdeutlicht, dass das Angebot „passender“ Praxen für die Existenzgründenden offensichtlich nicht an jedem Standort gleichermaßen gegeben ist und die Entscheidung für eine bestimmte Praxisform regelmäßig unter Berücksichtigung eines konkreten Standortes erfolgt. So ist der Anteil der Einzelpraxisneugründungen im ländlichen Bereich mit 16 % deutlich höher als in der Großstadt. Die BAG wird in Großstädten, vor allem aber auch in der Kleinstadt (34 %) überdurchschnittlich häufig präferiert, während sie in ländlichen Gemeinden mit einem Anteil von gerade mal 13 % sogar seltener realisiert wird als die Einzelpraxisneugründung.

| Einzelpraxisneugründung | Einzelpraxisübernahme | Berufsausübungsgemeinschaft | Sonstige | |

| Land (<5.000 Einwohner) | 16 % | 68 % | 13 % | 3 % |

| Kleinstadt (<20.000 Einwohner) | 7 % | 57 % | 34 % | 2 % |

| Mittelstadt (<100.000 Einwohner) | 6 % | 67 % | 25 % | 2 % |

| Großstadt (>100.000 Einwohner) | 4 % | 64 % | 31 % | 1 % |

Die Zusammenschau nach Geschlecht, Alter und Praxislage zeichnet ein vielgestaltiges Abbild der zahnärztlichen Existenzgründungen. Klar ist: „Die“ zahnärztliche Praxis gibt es heute weniger denn je. Die individuellen Präferenzen der Existenzgründenden resultieren in einem ebenso individuellen Investitionsverhalten, das hinter statistischen Mittelwerten und Durchschnitten wirksam ist.

Weitere Informationen erhalten Sie im ersten Teil der Beitragsreihe.

Quelle:

Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ): Investitionen bei der zahnärztlichen Existenzgründung 2023

Apo Bank

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.