|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Namensgebung, Genetik und Epidemiologie

Das Rett-Syndrom wurde erstmals 1966 von dem österreichischen Kinderneurologen Andreas Rett beschrieben, blieb jedoch anfangs international weitgehend unbeachtet. Dies änderte sich, als Bengt Hagberg und sein Team im Jahr 1983 eine umfassende Fallserie mit 35 Patientinnen veröffentlichten und dem Rett-Syndrom erstmals weltweite Aufmerksamkeit verschafften [3]. Obgleich Andreas Rett bereits in seinen sog. „Wiener Kriterien“ davon ausging, dass es sich bei dem Rett-Syndrom um eine genetische Erkrankung handelt, wurde die genetische Ursache erst im Jahr 1999 entdeckt [1].

Heute weiß man, dass das klassische Rett-Syndrom eine seltene genetisch bedingte, neurologische Erkrankung darstellt, die zumeist durch Mutationen im MeCP2-Gen (Methyl-CpG-binding-Protein 2) verursacht wird. Die genetischen Mutationen treten überwiegend als de-novo-Mutationen auf, weshalb das Wiederholungsrisiko bei Geschwistern als sehr gering beziffert wird (weit unter 0,5%). Da das MeCP2-Gen auf dem X-Chromosom liegt, nahm man lange an, dass ausschließlich Mädchen bzw. Frauen betroffen sind. Allerdings konnte mittlerweile – dank des wissenschaftlichen Fortschritts in der genetischen Diagnostik – gezeigt werden, dass bei etwa 5% der Mädchen mit einem klassischen Rett-Syndrom keine Mutationen im MECP2-Gen vorliegen. Somit existieren auch extrem seltene Formen des Rett-Syndroms, die auf anderen genetischen Veränderungen basieren (z.B. dem CDKL5-Gen). Zudem identifizierte man in den letzten 20 Jahren immer häufiger auch Jungen mit Rett-Syndrom (male rett). Dabei werden nach heutigen Erkenntnissen zwei verschiedene MeCP2-assoziierte Erkrankungsformen bei Jungen unterschieden: zum einen die Mutationen oder Deletionen im MeCP-Gen, zum anderen die Duplikationen im MeCP2-Gen (Tab. 1).

| Mutationen oder Deletionen im MeCP-Gen | Duplikationen im MeCP2-Gen | |

| Geschlechter-verhältnis | etwa 92% der Betroffenen weiblich etwa 8% der Betroffenen männlich | etwa 9% der Betroffenen weiblich etwa 91% der Betroffenen männlich |

| Genetik | klassische chromosomale 46 XY Konstellation mit Mutation Xq28 Mosaike De-novo-Mutationen Mutation in der chromosomalen Klinefelter-Konstellation 47 XXY mit klassischem Rett-Syndrom | De-novo-Mutationen Weitergabe von nicht betroffenen Müttern |

| klinische Symptomatik | grundsätzlich schwerwiegender als bei Mädchen bzw. Frauen mit klassischem Rett-Syndrom | große Variation der Symptome unterscheiden sich in der Symptomatik zum klassischen Rett-Syndrom |

| beschriebene Symptome, u.a. im Vergleich zum klassischen Rett-Syndrom | stärkere Beeinträchtigung der neurologischen Entwicklung Atemregulationsstörungen | sehr viel weniger Stereotypien therapieschwierige Epilepsie häufig auftretende Infekte der Atemwege (mit Lungenentzündungen bzw. Infektionen des Innenohres) |

| Unterformen | vier Unterformen [9]:Jungen mit klassischem Rett-Syndrom gemäß der Klassifikationskriterien von 2010Jungen mit einer sog. neonatalen Enzephalopathie und schweren Symptomen ab GeburtProgressive Enzephalopathie mit Verschlechterung der klinischen Situation in allen Bereichen der EntwicklungJungen mit Störungen der kognitiven Fähigkeiten ohne Verschlechterung, bzw. Regression |

Für die Gruppe der Jungen mit einem Rett-Syndrom, basierend auf Duplikationen im MeCP2-Gen, gibt es weltweit aktuell nur etwa 600 Beschreibungen. Ein gewisser Anteil von bislang nicht diagnostizierten Jungen bzw. Männern ist dabei allerdings nicht auszuschließen. Auf Nachfrage des Erstautors gab die Rett Deutschland e.V. bekannt, dass derzeit 5 Söhne aus Mitgliedsfamilien mit gesicherter Diagnose „Rett-Syndrom“ verzeichnet sind. Insgesamt umfasst der Verein 700 Mitgliedsfamilien (beides Stand: Juni 2025).

Bei Mädchen bzw. Frauen liegt die Inzidenz des Rett-Syndroms bei etwa 1:10.000 bis 1:15.000 weiblichen Lebendgeburten [7]. Obgleich weltweit die genaue Prävalenz und Inzidenz leicht variieren, ist das Rett-Syndrom nach der Trisomie 21 die zweithäufigste Ursache genetisch bedingter schwerer geistiger Behinderung bei Mädchen und Frauen.

Weitere Details zur zahnmedizinischen Betreuung von Menschen mit Trisomie 21 können im ersten Teil dieser Fortbildungsreihe nachgelesen werden [12]. Weitere Vergleiche mit anderen genetisch bedingten Syndromen bieten der dritte (Fragiles-X-Syndrom) und vierte Teil (Angelman-Syndrom) dieser Fortbildungsreihe [18,15].

Allgemeinmedizinische, pflegerische und versorgungsbezogene Aspekte

In der 11. Revision der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird das Rett-Syndrom den Entwicklungsstörungen bzw. Entwicklungsanomalien zugeordnet (ICD-11 Kodierung: LD90.4). Damit ist es aus dem Formenkreis der „tiefgreifenden Entwicklungsstörungen“ (F-Diagnosen, ICD-10) zu den Neuroentwicklungsstörungen bzw. Zuständen mit Störungen der Intelligenzentwicklung als relevantes klinisches Merkmal überführt worden. Diese bisherige Verortung in der ICD-10-Klassifikation unter den F84.-Diagnosen im Bereich der Autismus-Diagnosen war primär erfolgt, da sich auch Kinder mit einem Rett-Syndrom klinisch durch qualitative Abweichungen in den wechselseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern sowie durch ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten kennzeichnen.

Diese qualitativen Auffälligkeiten sind Verhaltensweisen, die eben jenen aus dem Autismus-Spektrum ähnlich sind und sich spezifisch durch die repetitiven Handstereotypien (Waschbewegungen) beim Rett-Syndrom äußern. Klinisch zeigen sich beim Rett-Syndrom erste Anzeichen der Erkrankung typischerweise erst nach einem unauffälligen Schwangerschafts-, Geburts- und frühkindlichen Entwicklungsverlauf. So beginnt im Alter von 6 Monaten bis maximal 18 Monaten bei den Säuglingen bzw. Kleinkindern ein Entwicklungsstillstand einzusetzen. Ab diesem Zeitraum kommt es zu einem Verlust bereits erworbener motorischer und sprachlicher Fähigkeiten, begleitet von einer Entwicklung der typischen repetitiven Handstereotypien und kognitiven Beeinträchtigungen. Im weiteren Verlauf können auch schwere neuromotorische Störungen, Einschränkungen in der eigenen Bewegung und Mobilität, Epilepsien, Skoliosen, Atemrhythmusstörungen sowie gastrointestinale Dysfunktionen auftreten [9] (Tab. 2).

| Hauptkriterien |

| 1. Teilweiser oder kompletter Verlust erworbener Handfunktionen 2. Teilweiser oder vollständiger Verlust der erworbenen Sprachfähigkeit 3. Gangstörungen: eingeschränkte (Dyspraxie) oder Gehunfähigkeit 4. Stereotype Handbewegungen: knetend, ringend, reibend, waschend, beißend |

| Ausschlusskriterien |

| 1. Hirnverletzungen oder Traumen (peri- und postnatal), neurometabolische Erkrankungen, schwere Infektionen mit ZNS-Beteiligung 2. Deutliche Störung der psychomotorischen Entwicklung in den ersten 6 Lebensmonaten |

| Unterstützende Kriterien für das RTT-Syndrom |

| 1. Störung der Atmung im Wachzustand 2. Bruxismus im Wachzustand 3. Gestörter Schlafrhythmus 4. Abnormer Muskeltonus 5. Periphere vasomotorische Störungen 6. Skoliose/Kyphose 7. Wachstumsretardierung 8. Kleine kalte Hände und Füße |

Nach Hagberg kann die klinische Symptomatik in mehrere Stadien eingeteilt werden, welche nachfolgend kurz aufgezeigt sind [3]:

- Stadium 1: frühe Stagnation zwischen 6 und 18 Monaten

- Stadium 2: schnelle Regression der psychomotorischen Entwicklung mit Verlust erworbener Fähigkeiten (Dauer: Wochen bis Monate)

- Stadium 3: pseudostationäre Periode (Dauer: Jahre)

- Stadium 4: späte, oft sekundäre motorische Verschlechterung, z.B. Parkinson-ähnliche Symptome (Dauer: Dekaden)

D. John/P. Briotti-Ferreira, UKU

D. John/P. Briotti-Ferreira, UKUDieser sich in unterschiedlichen Stadien vollziehende Krankheitsverlauf bedeutet in der Folge, dass in Bezug auf die Pflege und Betreuung (nicht nur zahnmedizinisch) stetig Anpassungen vorgenommen werden müssen, was ein hohes Maß an Flexibilität von den Familien, Eltern, Angehörigen bzw. weiteren Bezugspersonen erfordert. Aus Daten einer eigenen Studie, die das Autorenteam im Zusammenwirken mit dem o.g. Selbstvertretungsverband „Rett Deutschland e.V. – Elternhilfe für Kinder mit Rett-Syndrom“ durchgeführt hat, wird ein grundlegend hoher und gleichzeitig mit dem Erwachsenwerden sich erhöhender pflegerischer Bedarf ersichtlich. Während für die Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit Rett-Syndrom etwas mehr als die Hälfte der Familien das Vorliegen eines Pflegegrads 5 angab (ca. 58%), lag dieser Anteil mit ca. 93% in der Gruppe der erwachsenen Menschen mit Rett-Syndrom deutlich höher (Abb. 1) [4,5].

Außerdem bedingt sich dadurch eine gesundheitsbezogene Versorgung, die aus einem multidisziplinären Team bestehen sollte, damit alle medizinischen, physiotherapeutischen, ergotherapeutischen sowie logopädischen Bedarfe umfassend mitberücksichtigt werden können. Innerhalb dieser Struktur sind auch die zahnmedizinische Versorgung und Betreuung essenziell, obgleich diese bislang noch recht häufig untergeordnet berücksichtigt wird. Dies zeigt sich u.a. daran, dass ein nicht unerheblicher Anteil von Kindern mit Behinderungen, Beeinträchtigungen oder syndromalen Erkrankungen zu spät erstmalig zu einer zahnärztlichen Untersuchung vorgestellt wird.

Aus eigenen Untersuchungen unter Selbstvertretungsgruppen von Menschen mit spezifischen Syndromen (z.B. Down-Syndrom, Angelmann-Syndrom) ist bekannt, dass nur etwa ein gutes Drittel vor dem 3. Lebensjahr erstmals mit Familienangehörigen in einer Zahnarztpraxis vorstellig wurde [14,16]. Auch in der Gruppe „Rett-Syndrom“ lag der Anteil mit 36,8% auf einem vergleichbaren Niveau. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Ein Aspekt ist, dass es nicht immer leicht ist, eine Praxis zu finden, die im Umgang mit Menschen mit dem Rett-Syndrom erfahren ist. In der eigenen Rett-Syndrom-Studie berichteten fast zwei Drittel der Eltern oder Angehörigen von diesbezüglichen Schwierigkeiten.

Häufig auftretende orale Symptome und daraus resultierende spezielle zahn- und mundgesundheitsbezogene Betreuungsaspekte

Syndrombedingt weisen Personen mit Rett-Syndrom eine erhöhte Prävalenz für spezifische orale Symptome und Erkrankungen auf. Neben den klassischen Erkrankungen des Zahnhalteapparates (Zahnfleischhypertrophie) nennt die Literatur als weitere auftretende orale Erkrankungen u.a. die Masseterhypertrophie [10] sowie den frontoffenen Biss [2,11]. Umfassende oralepidemiologische Studien zur Prävalenz der klassischen Zahnhartsubstanzerkrankungen (z.B. Karies) bzw. Zahnfleischerkrankungen (Parodontitis/Gingivitis) sind dem Autorenteam nicht bekannt.

In einem aktuellen systematischen Review der Arbeitsgruppe um Mahdi et al. aus dem Jahr 2021, welches 22 Artikel zu oralen Befunden bei Menschen mit Rett-Syndrom eingeschlossen hat, zeigte sich jedoch der Bruxismus als die am häufigsten genannte orale Auffälligkeit [8]. Zu den weiteren Befunden neben Bruxismus bzw. nichtphysiologischem Zahnhartsubstanzverschleiß gehörten die Mundatmung, ein Zungenstoßen/Saugen und ein hoher Gaumenbogen [2,8,11]. Die Daten aus der internationalen Literatur decken sich auch mit den Angaben, welche seitens der pflegenden Angehörigen für die Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit Rett-Syndrom aus Deutschland genannt wurden. Als häufige orale Befunde wurden für 87,1% ein Bruxismus sowie für 42,4% der Kinder und Jugendlichen mit Rett-Syndrom ein offener Biss angegeben [5].

Ein weiterer mundgesundheitsbezogener Aspekt bei Menschen mit Rett-Syndrom stellt die fehlende Selbstwirksamkeit für die Durchführung einer adäquaten Mund- und Zahnpflege dar. So berichteten ca. 94% der Eltern bzw. Angehörigen, im Rahmen der o.g. Befragungsstudie, die das Autorenteam in Kooperation mit „Rett Deutschland e.V. – Elternhilfe für Kinder mit Rett-Syndrom“ durchgeführte, dass ihre Kinder bzw. ihre Familienangehörigen täglich bei der Zahn- und Mundpflege unterstützt werden müssen. An dieser Stelle sei, um inhaltliche Redundanzen zu vermeiden, auf Teil 4 dieser Fortbildungsreihe verwiesen – die „Zahnärztliche Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Angelman-Syndrom“. Im Abschnitt „Zahnmedizinisch-präventive Betreuung und Unterstützung in der häuslichen Mundpflege“ wird bereits ausführlich die Bedeutung der Rolle der Zahnärzteschaft erläutert [16].

In jedem Fall ist es entscheidend, dass auch in der zahnärztlichen Praxis die Eltern, Familien bzw. Betreuungspersonen professionell in die Möglichkeiten und Techniken der unterstützenden Zahn- und Mundpflege unterwiesen werden. Dabei sind auch individuelle Ansätze mitzudenken. Aus Sicht des Autorenteams ist es – sofern die Mundpflege sehr aufwendig und schwer umzusetzen ist – durchaus vertretbar nur einen Teil der Zähne zu einem bestimmten Zeitpunkt umfassend und gründlich zu reinigen. Es ist z.B. vorstellbar, insbesondere mit Blick auf den Aspekt des am Tag intensiveren Bruxismusverhaltens, die Zahnpflege teilweise in Zeiten der Ruhe bzw. körperlichen Entspannung zu verlagern. Derartige spezifische Pflegetipps sind auf die individuelle Situation und die persönlichen Rahmenbedingungen abzustimmen und sollten dann auch im entsprechenden Mundgesundheitsplan (gemäß §22a SGB V – BEMA 174a/PBa) hinterlegt werden.

Weiterhin sollte auch das Bruxismusverhalten auf dem Mundgesundheitsplan dokumentiert werden. Nicht nur für den persönlichen Tagesablauf ist dies hilfreich, sondern auch für die Planung der zahnmedizinischen Betreuung und Versorgung, damit gezielt geeignete Knirscherschienen zum Schutz der Zahnhartsubstanz hergestellt werden können. Die klinische Erfahrung des Autorenteam hat gezeigt, dass es ratsam ist, gleichzeitig mehrere Schienen herzustellen. Dadurch kann gewährleistet werden, dass sowohl im häuslichen Umfeld als auch in der Schule, Werkstatt oder Arbeitsstätte jeweils eine Schiene zur Verfügung steht. Selbstverständlich muss eine Unterweisung der Bezugspersonen im Vorfeld erfolgen, damit diese auch in der Lage sind, die Schienen richtig einzusetzen und auszugliedern.

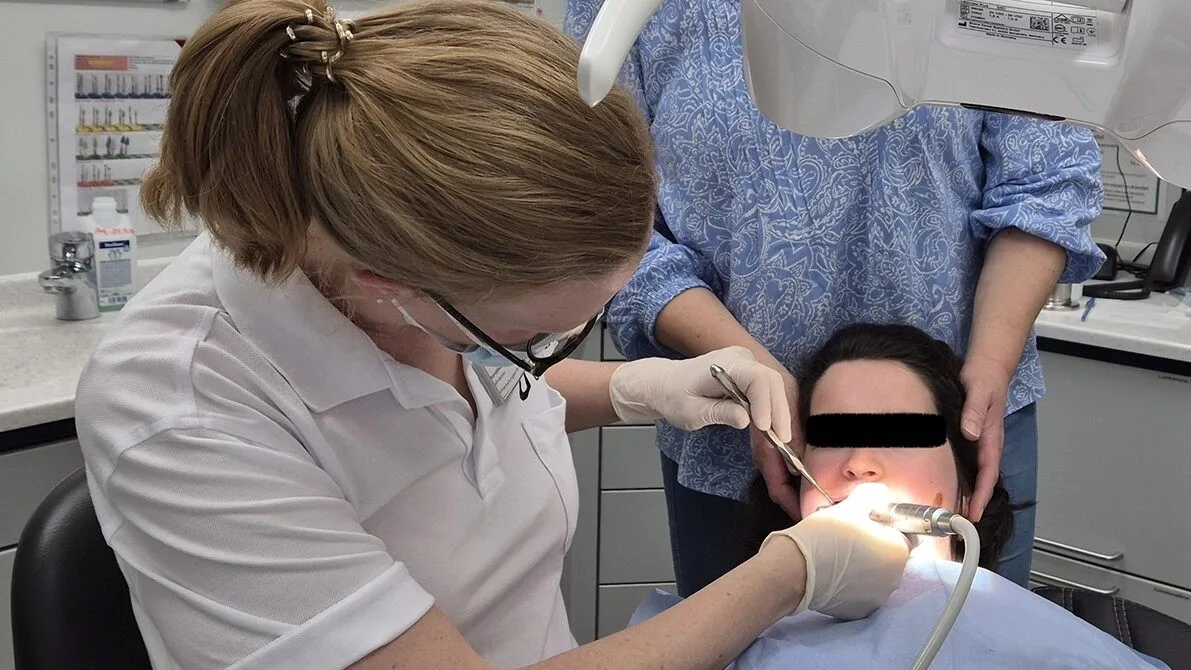

Oft ist es ratsam, für diese Maßnahme des „Einsetzen und Ausgliedern einer Schiene“ eine eigene „Verordnung“ auszustellen. Damit wird das Pflege- oder geschulte Betreuungspersonal in der Schule, Werkstatt oder Arbeitsstätte auch rechtlich einfacher in der Lage sein, diese Tätigkeit nach entsprechender Einweisung durchzuführen. In Bezug auf die Durchführung von zahnmedizinischen Behandlungsmaßnahmen sollte, wie bei allen Patientinnen und Patienten, die auf die Nutzung eines Rollstuhls angewiesen sind, stets überlegt werden, ob eine Umlagerung aus einem Rollstuhl in den Behandlungsstuhl möglich und nötig ist. Aufgrund der eingeschränkten motorischen Fähigkeiten und möglicher muskulärer Spastik kann es sich ergeben, dass eine spezielle Anpassung der Position des Behandlungsstuhls, der eigenen Sitzposition als Behandlerin bzw. als Behandler vorzunehmen ist. Wenn Begleitpersonen zudem den Kopf bzw. die Hände/Arme der Patientin bzw. des Patienten unterstützend stabilisieren, ist z.B. eine professionelle Zahnreinigung durchaus im Behandlungsstuhl durchführbar (Abb. 2).

D. John/P. Briotti-Ferreira, UKU

D. John/P. Briotti-Ferreira, UKUWeitere Möglichkeiten in Bezug auf die allgemeinen Aspekte der Patientenführung von Personen mit syndromalen Erkrankungen bzw. Störungen aus dem Autismus-Spektrum sind in den Teilen 1 bis 3 [12-14] nachlesbar. Wenn dennoch Schwierigkeiten bei der zahnmedizinischen Behandlung auftreten, liegen diese laut Aussage der Eltern oder pflegenden Angehörigen/Betreuenden primär an Unruhe (36,0%) bzw. Weigerungsverhalten (27,2%) seitens der Person mit Rett-Syndrom. Interessanterweise bezieht sich dies sowohl auf die Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit Rett-Syndrom als auch auf jene im Erwachsenenalter. Daraus ergeben sich zwei weitere spezielle zahn- und mundgesundheitsbezogene Betreuungsaspekte. Ein Aspekt stellt die „Wartezeit“ dar. Möglicherweise ist es zielführend, wenn darauf geachtet wird, dass zu lange Wartezeiten im Warteraum vor der Behandlung für die Patientinnen und Patienten mit Rett-Syndrom vermieden werden, damit eine durch das Warten intensivierte Unruhe reduziert wird.

Auch seitens der Eltern bzw. Familienangehörigen wurde in der bereits verschiedentlich genannten Studie in Kooperation mit „Rett Deutschland e.V.“ mehrfach der Wunsch nach „keinen Wartezeiten“ geäußert. Als zweiter Aspekt wird deutlich, dass es zudem eine Teilgruppe von Personen mit Rett-Syndrom gibt, für deren zahnmedizinische Versorgung auch das Setting der Allgemeinanästhesie vorgehalten werden muss. Ferner gaben ca. 23% der befragten Eltern von Kindern und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren an, dass bei ihrem Kind oder Jugendlichen bereits mindestens einmal eine zahnmedizinische Untersuchung oder Behandlung in Allgemeinanästhesie erfolgte.

In der Gruppe der Erwachsenen lag der Anteil bei ca. 68%. Gleichzeitig wird jedoch seitens der Eltern und Familienangehörigen ebenfalls berichtet, dass es diesbezüglich oft zu wenige flächendeckend verteilte zahnärztliche Praxen, Kliniken bzw. Universitätskliniken gibt, die eine Behandlung unter Allgemeinanästhesie anbieten. Hier wäre der Wunsch, ein Verzeichnis einzuführen, in welchem vorhandene Anlaufstellen bzw. Adressen mit dieser Versorgungsmöglichkeit hinterlegt sind. Seitens des Autorenteams kann berichtet werden, dass viele Landeszahnärztekammern bereits vergleichbare Übersichten etabliert haben, über die sich sowohl die Familien bzw. Patientinnen und Patienten als auch die zahnärztliche Kollegenschaft informieren können. Ein bundesweites Verzeichnis ist dem Autorenteam aktuell nicht bekannt.

Bedeutung der präventiven mundgesundheitsbezogenen Betreuung

Eine Schlüsselrolle für eine lebenslange gute Zahn- und Mundgesundheit nimmt, aus der klinischen und wissenschaftlichen Erfahrung des Autorenteams heraus, die regelmäßige, strukturierte und frühzeitig beginnende präventive Betreuung ein. Dabei müssen selbstverständlich die professionell zahnmedizinische Begleitung und Versorgung sowie die tägliche im häuslichen Umfeld durch Eltern, Angehörige bzw. pflegende Betreuende durchzuführende Zahn- und Mundpflege Hand in Hand agieren. Für die zahnmedizinische Betreuung wird, wie bei allen anderen Gruppen von Menschen mit Behinderungen, Beeinträchtigungen oder syndromalen Erkrankungen, auch für Menschen mit Rett-Syndrom ein engmaschiges Recall-Intervall empfohlen.

Die Abstände zwischen zwei Terminen (von z.B. drei, vier, sechs Monaten) sollten individuell und bedarfsorientiert an die Patientin bzw. den Patienten angepasst werden. Im Rahmen der präventiven zahnärztlichen Betreuung, sollten bereits ab dem Kindes- und Jugendalter, neben den Inhalten der individualprophylaktischen Maßnahmen (FU-Leistungen, IP-Leistungen und §22a-Leistungen), auch professionelle Zahnreinigungen mitgedacht werden. Diese Prophylaxesitzungen sind per se nicht im Katalog der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) verortet [6]. Dennoch lohnt es sich, für jeden Versicherten bzw. jede Versicherte den Leistungsumfang der eigenen gesetzlichen Krankenkassen einmal dahingehend zu prüfen. Denn es gibt eine Vielzahl an gesetzlichen Krankenkassen, die z.B. mittels Bonusprogrammen o.Ä. professionelle Zahnreinigungen unterschiedlich im jeweiligen Leistungsspektrum eingebunden haben. Davon können folglich auch Personen mit Rett-Syndrom profitieren.

Neben den monetären Aspekten profitiert die Personengruppe aber auch deshalb von frühzeitigen etablierten Prophylaxemaßnahmen, weil regelmäßig eine Gewöhnung an zahnmedizinische Behandlungen in Mund erfolgt und somit ein Vertrauensaufbau ermöglicht wird. Dies kann den Grundstein legen, insbesondere bei Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen, damit eine möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführende invasive Behandlung „einfacher“ werden könnte. Vertiefende Informationen darüber, was bei der Einschätzung der jeweiligen individuellen und bedarfsorientierten Recall-Intervalle im Umgang mit Patienten und Patientinnen mit geistiger Behinderung mitgedacht und beachtet werden sollte, sind in einem Fachbeitrag von Schulte aus dem Jahr 2017 ausführlich dargestellt und nachlesbar [17].

Fazit

Die zahnmedizinische Betreuung und Versorgung von Menschen mit Rett-Syndrom bedarf, vor allem aufgrund der verschiedenen klinischen Stadien, eine gewisse Grundkenntnis über das Syndrom an sich und die unterschiedlichen Ausprägungsformen, z.B. zwischen Jungen und Mädchen. Zudem sollte bekannt sein, dass es einige häufig auftretende orale Symptome gibt, allen voran der Bruxismus, ein frontoffener Biss oder Zahnfleischhyperplasien. Da diese oralen Symptome schon in frühen Lebensphasen (Stichwort: Kindes- und Jugendalter) auftreten können, ist eine frühzeitig im Leben beginnende und ab dem Zeitpunkt kontinuierliche und individuell angepasste zahnmedizinische Betreuung essenziell. Diese regelmäßige zahnmedizinische Betreuung von Personen mit Rett-Syndrom kann per se durch jede Zahnärztin bzw. jeden Zahnarzt erfolgen.

Es ist bekannt, dass die Kooperationsfähigkeit zur zahnärztlichen Behandlung im Wachzustand aufgrund von z.B körperlicher Unruhe oder muskulärer Spastik bei einer Teilgruppe der Menschen mit Rett-Syndrom nur bedingt gegeben sein kann. Daher bedarf es auch für eine Teilgruppe der Personen mit Rett-Syndrom, vergleichbar mit Personen mit einer anderen syndromalen Erkrankung z.B. Down-Syndrom oder Angelman-Syndrom, der Behandlungsoption der zahnmedizinischen Versorgung unter Allgemeinanästhesie. In diesem Kontext sollte die interdisziplinäre Zusammenarbeit gesucht werden – etwa mit Kolleginnen und Kollegen der Neuropädiatrie, Allgemeinmedizin, Pneumologie und Pulmologie, Inneren Medizin, HNO, Logopädie und/oder Kieferorthopädie – um gemeinsam ein Gesamtkonzept z.B. in Hinblick auf das Schluckverhalten oder den Bruxismus zu erstellen.

Neben der präventivorientierten, strukturierten und lebenslang engmaschigen zahnärztlichen Betreuung ist auch die Unterweisung der Eltern, Angehörigen bzw. pflegenden Betreuenden in Möglichkeiten und Wegen der unterstützenden Zahn- und Mundpflege wesentlich. Ferner bedarf es auch für die Gruppe der Menschen mit Rett-Syndrom einer Intensivierung der Forschung zur mundgesundheitsbezogenen Versorgung und der studentischen Ausbildung, damit eine Verbesserung hin zu einer flächendeckend gleichmäßigen zahnmedizinischen Betreuung und Versorgung in ganz Deutschland möglich wird.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.