|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Teil 1: Ausgangssituation des Falls

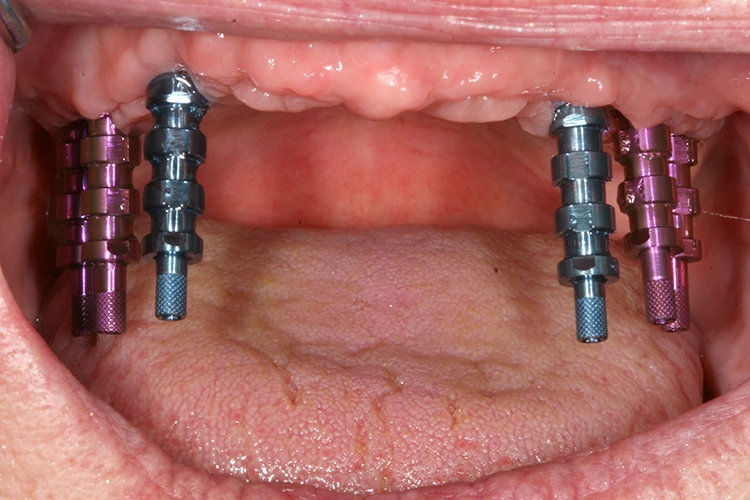

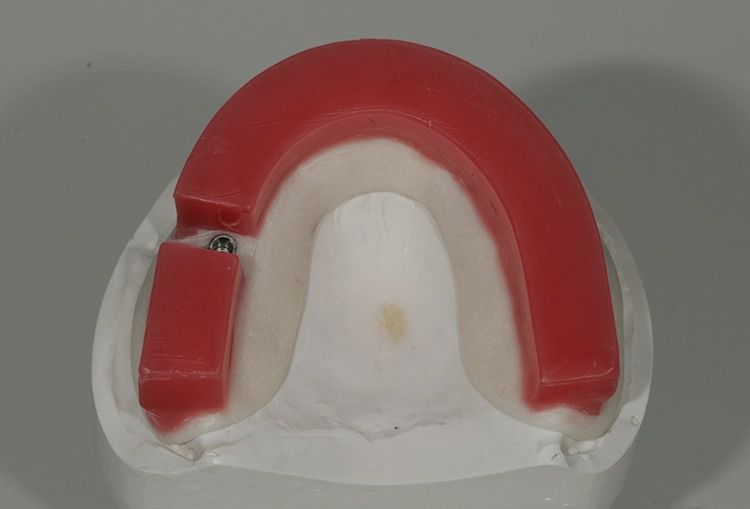

Die 65 Jahre alte Patientin stellte sich mit einer alten, insuffizienten Teleskopversorgung im OK bzw. Klammerprothese im UK (Abb. 1) in der Praxis vor. Der Restzahnbestand war stark geschädigt und nicht erhaltungswürdig (Abb. 2), Totalprothesen wären die Folge. Da sich die Patientin nicht mit einem völlig geschlossenen Gaumenbereich und einer unsicheren Prothesenhaftung arrangieren wollte, entschied sie sich für eine Implantatversorgung.

Eine festsitzende Versorgung schied aus parodontalhygienischen Gründen aus, was aber von der Patientin akzeptiert wurde, mit der Vorgabe, dass keine rein friktive Versorgung erfolgte. Ihre Angst war zu groß, dass sich diese unbeabsichtigt lösen könnte. Somit verblieb nur die Riegeltechnik.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserUm die Kosten hierbei möglichst gering zu halten und gleichzeitig eine Ausführung im Hochgoldbereich – mit allen bekannten Vorzügen in Passung und im Langzeitverhalten – zu ermöglichen, wurde auf eine Stegkonstruktion verzichtet und lediglich Stegstummel forciert. Zudem sollte durch den Einsatz von konfektionierten Steckriegeln ebenfalls das Budget entlastet werden. Zur Anwendung kamen die Steckriegel Safe-tec II (Si-tec) mit stufenlos aktivierbarem Innen- und Außenanschlag sowie austauschbarem Retentionselement.

Bezüglich der Ästhetik hatte die Patientin bereits genaue Vorstellungen: eine helle und freundliche Zahnfarbe, größere Sichtbarkeit der Frontzähne, eine stärkere Lippenunterstützung und eine regelmäßige, idealisierte Aufstellung.

Modell und Biss

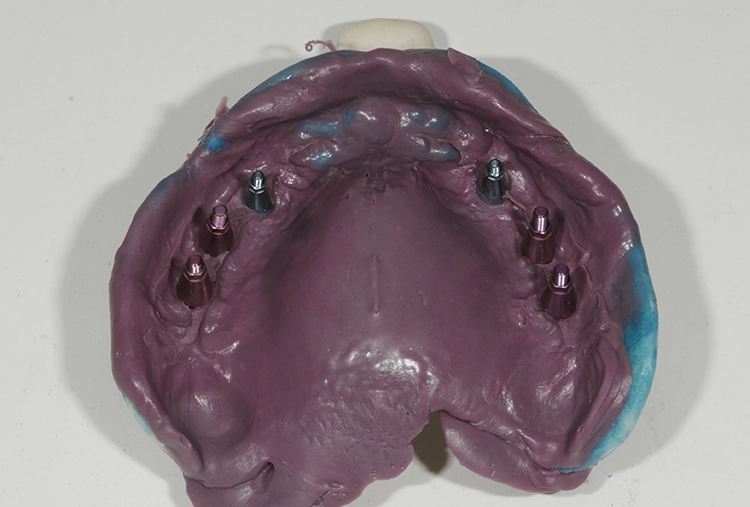

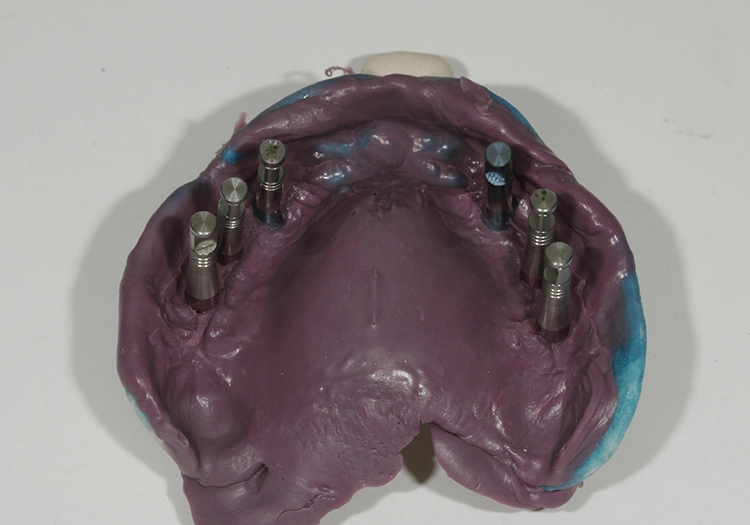

Unsere Behandler und wir wenden nach wie vor sehr gerne die offene Abformung an. Aufgrund der Situationsmodelle mit Heilungskappen wird mit einem dicken Wachsdraht axial zum Heilungskappenplateau über die spätere Löffelbasis hinaus verlängert. Anschließend wird großflächig zirkulär um die Implantate für die Abdruckpfosten und am Modell ausgeblockt (Abb. 3 und 4) sowie mit C-Plast der Löffel im Oberkiefer (Abb. 5) und Unterkiefer (Abb. 6) hergestellt.

Soweit hier vom Behandler die Öffnungen doch noch etwas vergrößert bzw. verlagert werden müssen, darf der Löffelgriff nicht zu dicht an den Öffnungen liegen oder muss, wie im Unterkiefer ersichtlich, am Ansatz entsprechend ausgespart werden. Sobald die Abformpfosten eingebracht sind (Abb. 7) und Sitz bzw. Lage/Öffnungsgröße vom Behandler überprüft wurden, erfolgt die offene Abformung.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

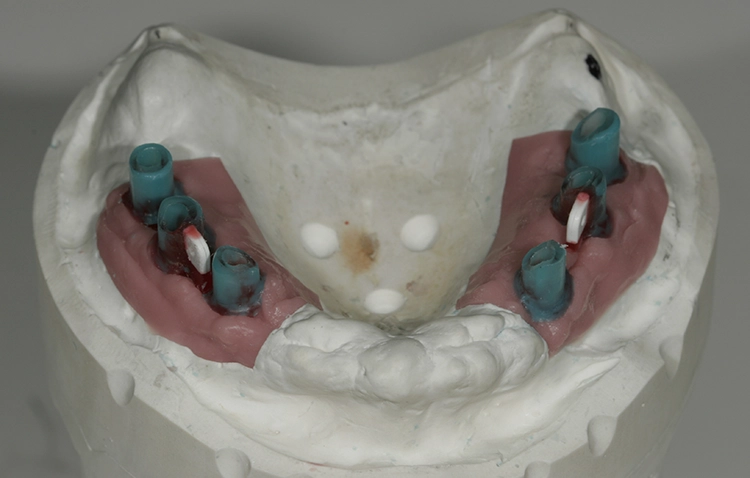

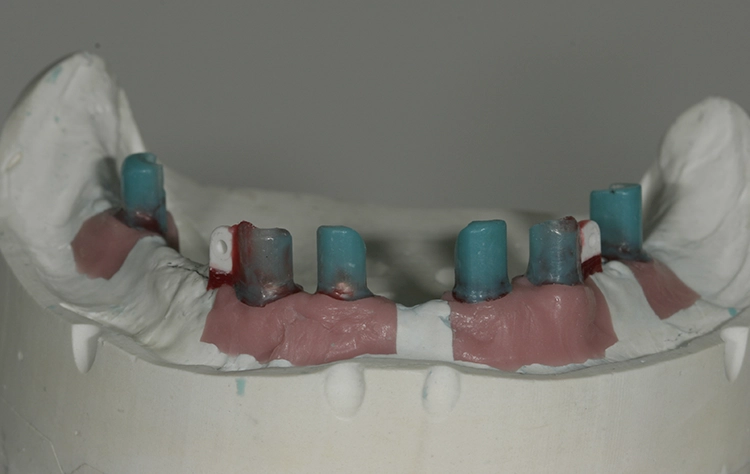

Axel MühlhäuserDiese zeigt sowohl im Oberkiefer (Abb. 8) als auch Unterkiefer (Abb. 9) keine Fehlstellungen oder Verziehungen, die Abformpfosten sind fest fixiert. Bevor die Laboranaloge eingebracht werden, muss der Sitz der Abformpfosten akribisch auf eventuelle Fehlstellen oder Fremdkörper hin untersucht werden. Beim Einbringen der Laboranaloge (Abb. 10 und 11) muss man darauf achten, dass die Fixierschraube nur von Hand angezogen wird, das Gegenhalten mit einer kleinen Flachzange verhindert ein Überdrehen.

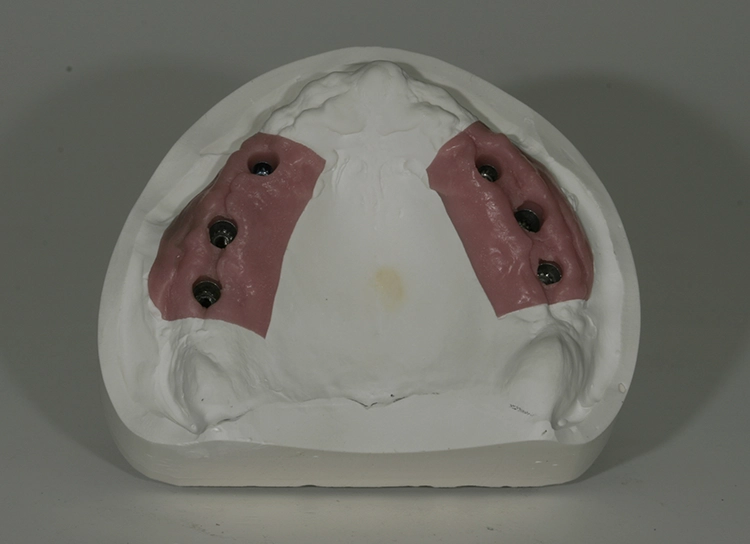

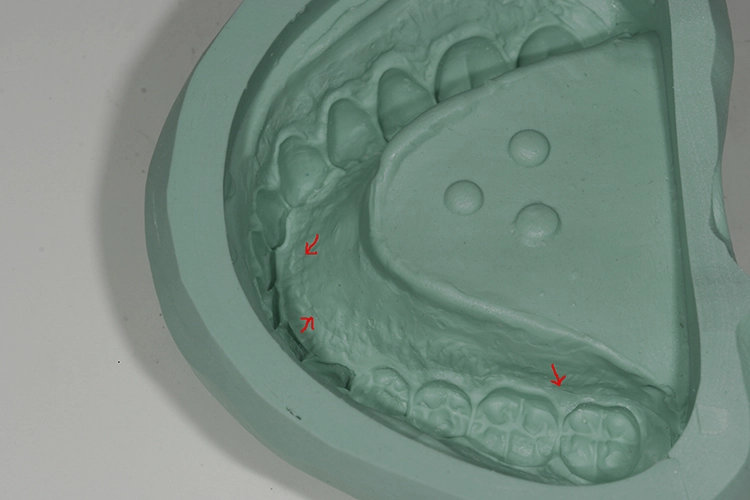

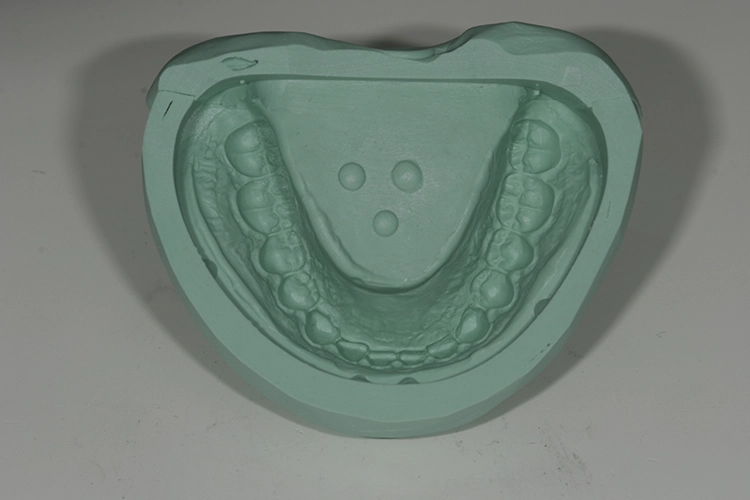

Nachdem das Zahnfleischmaskenmaterial eingebracht und ausgehärtet ist, werden die mesialen und distalen Abschlüsse zur besseren Fixation im Modell rechtwinklig beschnitten. Abschließend erfolgt die Modellherstellung mit Splitsockel. Am fertigen Meistermodell des Oberkiefers wird die Atrophie zwischen 11/14 und 21/24 deutlich (Abb. 12). Im Unterkiefer sind auf den ersten Blick keine Problemzonen zu erkennen (Abb. 13).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

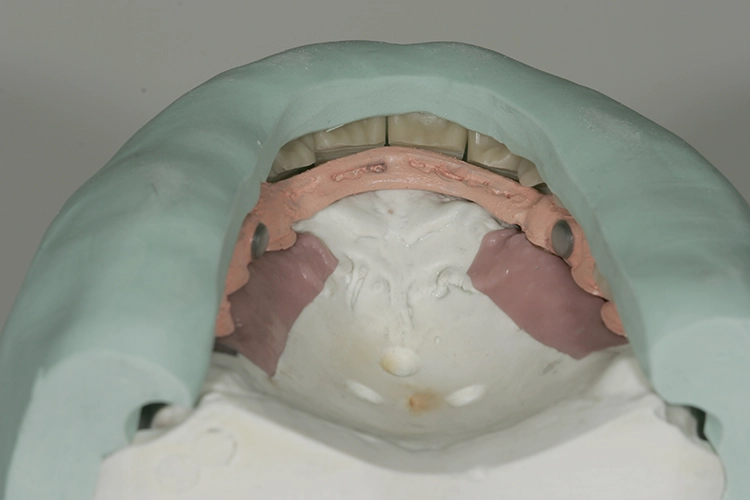

Axel MühlhäuserZur besseren Fixierung im Mund wird in die C-Plast-Bissbasis jeweils ein provisorisches Abutment eingearbeitet (Abb. 14 und 15), die übrigen Implantatbereiche sind entsprechend der Heilungskappen großzügig auszublocken. Idealisierte Wachswälle, die sowohl den Zahnbogen als auch die Bisshöhe entsprechend der Vorbissnahme vorgeben, komplettieren die Bissschablonen (Abb. 16).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

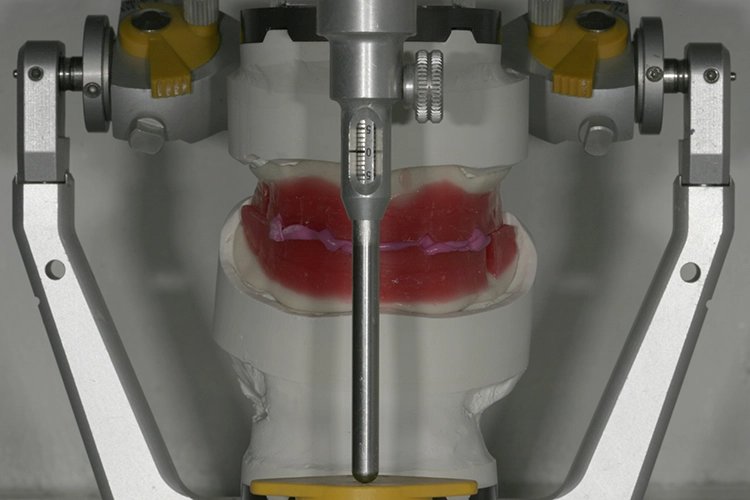

Axel MühlhäuserBesonders wichtig und unverzichtbar ist es, bei der eigentlichen Bissnahme (Abb. 17) die Hilfslinien wie Lachlinie, Mittellinie etc. für den weiteren Ablauf festzuhalten. Um dem Behandler den Ablauf mit dem Gesichtsbogen zu vereinfachen, bestücken wir bereits im Vorfeld eine Bissgabel mit Platinum 85 (Zhermack), auf der die Oberkieferschablone perfekt sitzt. Nach dem Aushärten wird auf die reinen Impressionen reduziert; ggf. kann diese Basis, wenn erforderlich, vom Behandler noch leicht unterfüttert werden. Mit dem Transferstand wird der Oberkiefer schädelbezüglich eingestellt (Abb. 18), anschließend mittels der Bissschablonen der Gegenkiefer artikuliert (Abb. 19).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserAufstellung, individuelle Abutments und Riegelteile

Um bei der 1. ästhetischen Einprobe bereits gesicherte Informationen über Optik und Phonetik zu erhalten, gleichzeitig aber ohne großen Aufwand nochmals die Okklusion kontrollieren zu können, stellen wir lediglich bis zu den 4ern auf (Abb. 20). Sowohl im Ober- als auch Unterkiefer mussten die Zähne aus ästhetischen Gründen sehr weit nach labial gestellt werden. Dem Wunsch der Patientin entsprechend wurde eine helle Farbe gewählt und die Zahnstellung nur minimal verschachtelt (Abb. 21).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserEntgegen der Ausgangssituation sollten die Frontzähne wiederum länger und dominanter stehen, im Seitenzahngebiet des Oberkiefers wurde zur Bisskontrolle ein Kunststoffwall integriert (Abb. 22). Im Unterkiefer stand dem lediglich ein Wachswall mit leichten Einbiss-Impressionen entgegen. Bei der Einprobe ergaben sich lediglich unerhebliche Bisskorrekturen, aus ästhetischen Aspekten waren die 3er etwas einzukürzen, ebenso die beiden 2er distal, um eine positivere Lachlinie zu erhalten.

Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserIm Anschluss erfolgten die Komplettierung der Seitenzahnaufstellung, das Ausmodellieren und die finale definitive Einprobe. Wenn bezüglich der Aufstellung keine Änderungen mehr notwendig sind, wird mit der Herstellung der individuellen Abutments begonnen. Vorab müssen jedoch die vorliegenden Informationen für die verschiedenen Einsatzgebiete gesichert werden. Zur Herstellung der Abutments wurde ein reiner Arbeitsvorwall aus Platinum (Zhermack) gefertigt, sowohl von palatinal/lingual als auch bukkal/labial. Gleichzeitig wurde ein zweiteiliger Vorwall zur eigentlichen Finalisierung hergestellt.

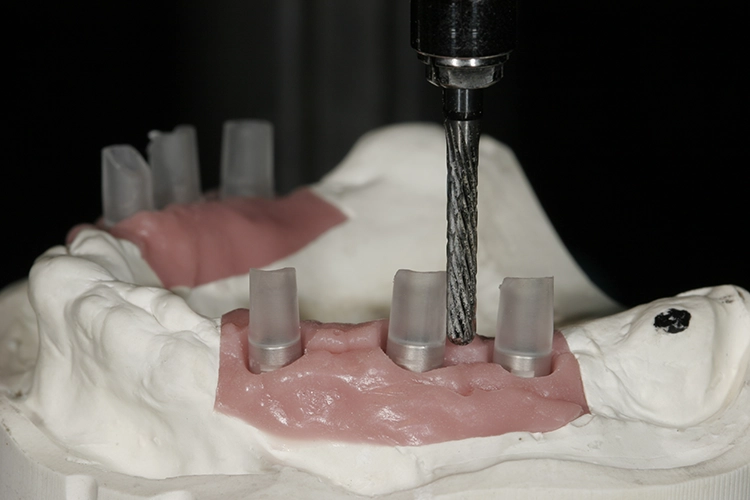

Im Anschluss wurden die angussfähigen Abutments eingebracht und die gemeinsame Einschubrichtung festgelegt. Um unnötige Fräsarbeiten bzw. Materialverluste der Hochgoldlegierung zu vermeiden, wurde bereits hier mit einer H364RGE-Fräse (Brasseler) vorgefräst (Abb. 23). Entsprechend der Arbeitsvorwälle aus Platinum 85 (Zhermack) werden sowohl im Unterkiefer (Abb. 24) als auch Oberkiefer (Abb. 25) die Kunststoffkamine auf das notwendige Maß eingekürzt und – soweit aufgrund des Platzbedarfs erforderlich – Abschrägungen vorgenommen. Nun wird wie üblich die Primärform mit Fräswachs ergänzt und in Bezug auf die gemeinsame Einschubrichtung in Wachs vorgefräst.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

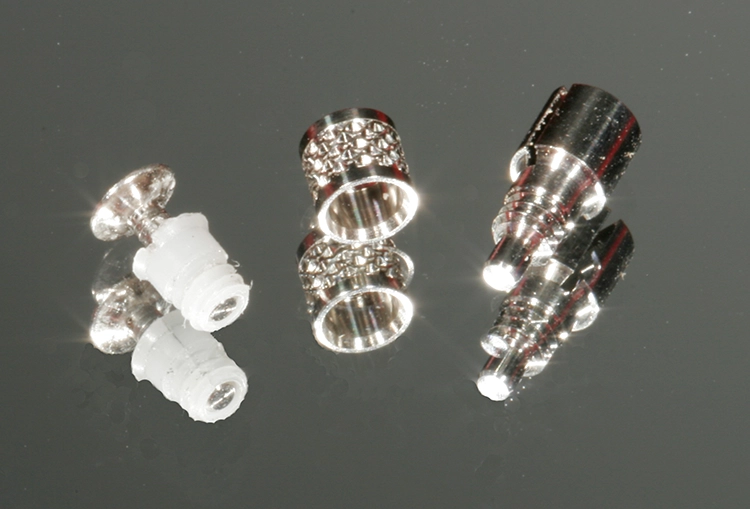

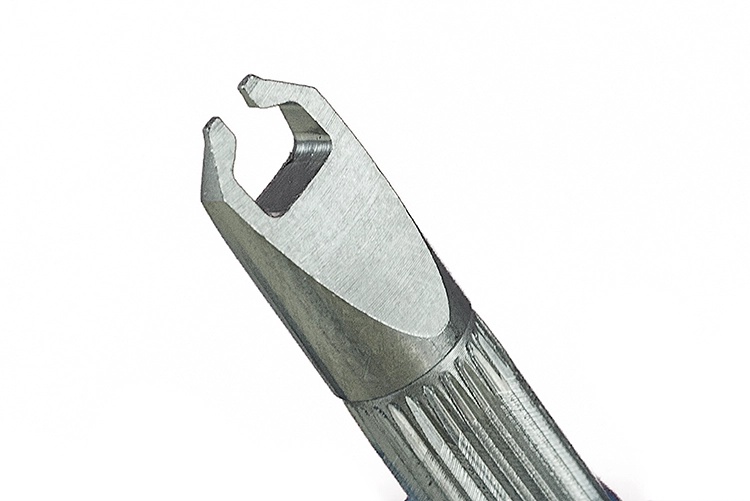

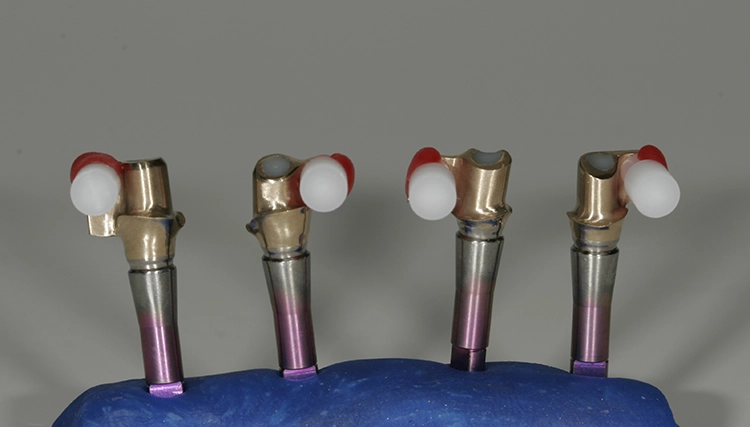

Axel MühlhäuserBei der Steckriegeltechnik wurde hier der Safe-tec II (Sitec) verwendet, der aus einem Riegelgehäuse (Abb. 26a Mitte) und einem Riegelfunktionselement (Abb. 26a links) besteht. Alternativ kann sogar ein Verschraubungseinsatz (Abb. 26a rechts) in das Gehäuse eingebracht werden, um – wenn gewünscht – eine nur bedingt abnehmbare Konstruktion zu ermöglichen. Im Riegelfunktionselement sind 2 kleine Eingriffsmulden (Abb. 26b).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserDas Eindrehinstrument (Abb. 26c) nimmt diese auf und ermöglicht so das Ein- sowie Ausdrehen und das stufenlose Einstellen der Öffnungskraft. Weitere Vorteile dieses Steckriegels sind die Möglichkeit der Arretierung der Riegelachse sowohl in der Öffnungs- als auch in der geschlossenen Position. Außerdem lassen sich uni- und bilaterale Konstruktionen mit dieser einfachen sowie kostengünstigen Anwendung sicher verriegeln.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserEin komplettes Riegel-Set beinhaltet das Primärteil, das Sekundärteil (Gehäuse und Riegelfunktionsteil), den Platzhalter (groß und klein), das Verschraubungsinstrument sowie den Parallelhalter (Abb. 27). Im zweiten Teil wird das Anbringen der Stegstummel für die Riegelachse und die Herstellung der Sekundärteile beschrieben.

Teil 2: Befestigung und Weiterverarbeitung der Primärteile

Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserJetzt können die Primärteile des Riegels (folgend auch Stegstummel genannt) mit dem im Set enthaltenen Parallelhalter beispielsweise mittels Pattern Resin befestigt werden (Abb. 28). Da diesem Arbeitsschritt besondere Bedeutung zukommt, wird nachfolgend etwas ausführlicher darauf eingegangen.

Die Endlage des Riegelkopfes muss sich nach der Fertigstellung harmonisch in die Prothesenform einfügen. Deshalb darf sich der Riegelkopf weder im Bereich der Prothesenzähne noch zu nahe am Prothesenrand befinden. Der Ansatzwinkel sollte leicht vom Kieferkammverlauf abweichen (bis max. 15°), d.h. minimal nach distal abgesenkt, um der Patientin das Öffnen von mesial zu erleichtern und der Zunge ein ungestörtes Entlanggleiten zu ermöglichen.

Zudem wird, soweit dies möglich ist, die Positionierung im Interdentalraum angestrebt, weil hier am wenigsten Irritationen der Zunge zu erwarten sind. Anhand der Arbeitsvorwälle mit eingesetztem Sekundärteil wird die Endlage in Bezug auf die Prothesenausdehnung als auch auf die Zahnstellung im Oberkiefer (Abb. 29) und Unterkiefer (Abb. 30) geprüft. Modellanzeichnungen erleichtern die Lagefindung zusätzlich (Abb. 31). Falls Platzprobleme bestehen, weil die Lücke eng ist oder basal zu wenig Platz besteht, können die Stegstummel jederzeit reduziert oder angepasst werden (Abb. 32).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserAbb. 31 und 32: Die richtige Lage deckt sich sowohl im Unterkiefer als auch Oberkiefer nicht immer mit der Kieferkammmitte.

Von bukkal wird deutlich, dass die Stegstummel keinesfalls mittig auf dem Kieferkamm liegen müssen, vielmehr ist auch eine Verlagerung nach oral oder, wie hier geschehen, nach bukkal möglich (Abb. 33). Gleichfalls kann jederzeit der Stegstummel mit Wachs nach basal verlängert werden, soweit eine Auflage gewünscht oder notwendig ist (Abb. 34). Selbstverständlich kann der Stegstummel auch zum Einsatz als Steg erweitert werden.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

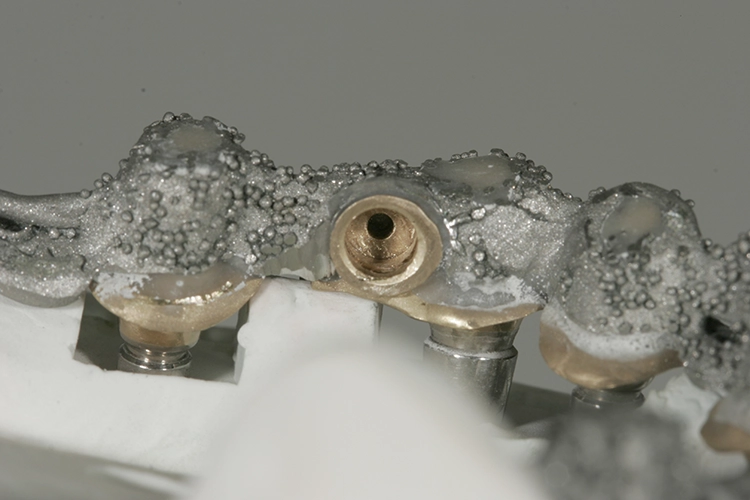

Axel MühlhäuserIm letzten Arbeitsgang werden die Randbereiche unter dem Stereomikroskop sorgfältig auf etwaige Fehlstellen hin untersucht: Es darf weder eine Überkonturierung zum Sitz des Abutments noch ein Randspalt vorhanden sein. Abschließend werden die Objekte gründlich von etwaigen Wachs- und Fettresten gereinigt und angestiftet (Abb. 35). Der Schraubenkanal sollte hierbei immer nahezu senkrecht in der Muffel liegen, um Blasenbildung und somit Gussperlen zu verhindern. Bei der Einbettmasse haben wir mit der Elite Vest Plus (Zhermack) seit vielen Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht.

Die Haltezeit im Ofen ist bei individuellen Abutments je nach Anzahl um mindestens 15–30 Minuten zu verlängern, die Endtemperatur um 50–70 Grad zu erhöhen, um ein sicheres Angießen zu gewährleisten. Ausgebettet wird nur mit Glanzstrahlperlen und minimalem Druck, um Beschädigungen am Implantatsitz zu verhindern. Bei entsprechend akribischer Vorgehensweise zeigt sich ein perfekter Guss (Abb. 36) der hochgoldhaltigen Legierung Biolight (Argen). Die sattgelbe Goldfarbe und Oberflächengüte sprechen für sich.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

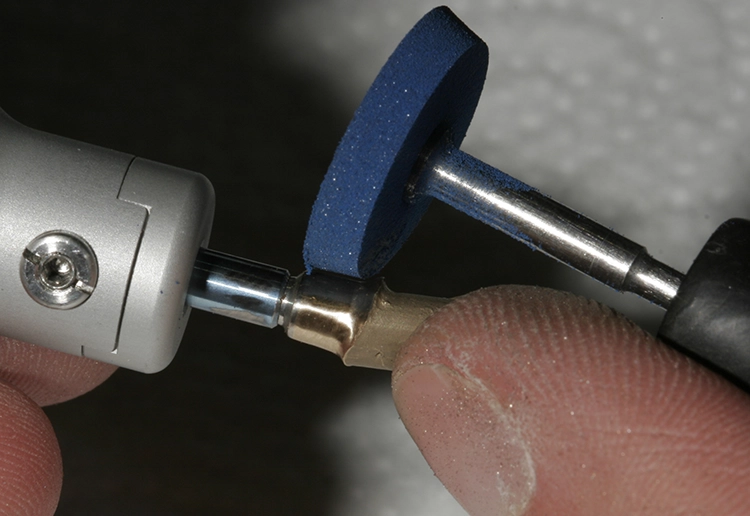

Axel MühlhäuserJetzt kann das Abtrennen erfolgen. Anschließend sind sämtliche Bereiche auf etwaige Fehlstellen oder Gussperlen hin zu untersuchen und diese ggf. zu entfernen. Im weiteren Verlauf müssen die Randbereiche ausgearbeitet werden. Um Beschädigungen am Implantatsitz auszuschließen, darf dies jedoch nur mit eingebrachter Polierhilfe geschehen. Soweit diese nicht speziell vom Hersteller angeboten wird, verwenden wir dafür Modellanaloge. Mit einem blauen Polierrad (Brasseler) lässt sich schnell und effizient ein Mattglanz in den subgingivalen bzw. basalen Bereichen herstellen (Abb. 37). Die Hochglanzpolitur erfolgt vorab mittels Bürsten, Polierpaste und anschließend der Schwabbel – auch hierbei nur mit Polierhilfe. Im Spiegel zeigt sich nun ein sauberes Ergebnis (Abb. 38), die späteren Fräsarbeiten sind bereits weitgehend minimiert.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

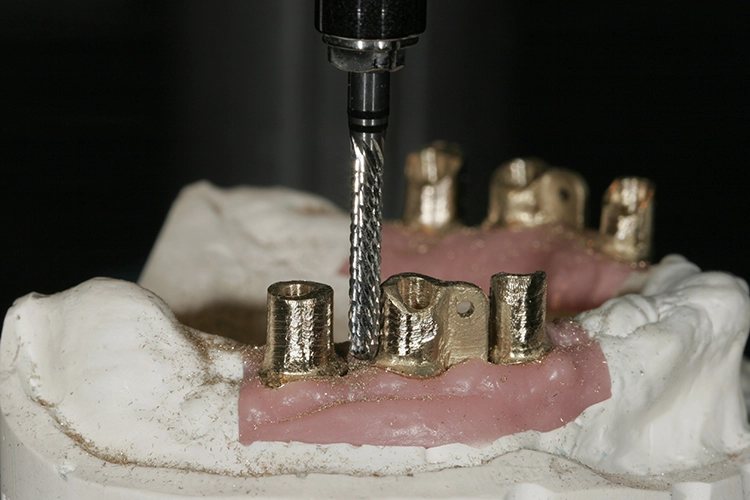

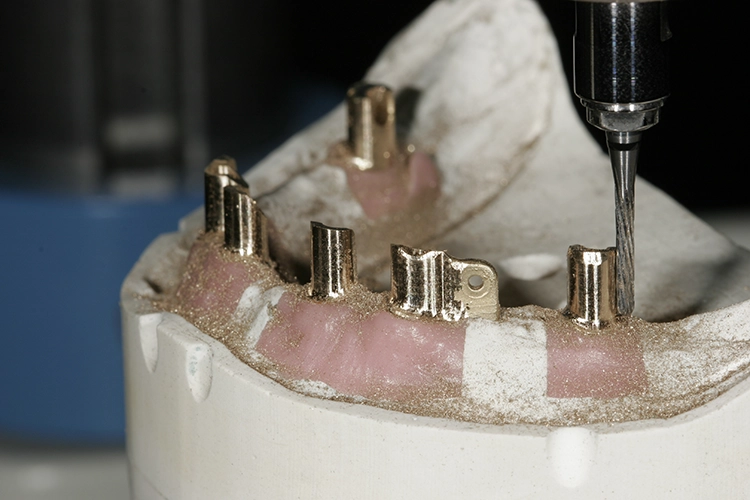

Axel MühlhäuserGrob vorgefräst wird mit dem H364RXE (Abb. 39), in jedem Fall sollte die Zahnfleischmaske auf dem Modell sein, um die Orientierung zur Gingiva nicht zu verlieren. Sorgfältig ist darauf zu achten, dass die Maske nicht angefräst wird. Die Platzverhältnisse zwischen dem Implantat regio 24 und 25 bereiten hier noch etwas Kopfzerbrechen. Mit Fräsern der Serie H364RGE wird bei ca. 12.000 U/min verfeinert (Abb. 40) und bei reduzierter Drehzahl von rd. 2.000 U/min geglättet, bis eine seidenmatte Oberfläche vorhanden ist. Abschließend werden die okklusalen Anteile ausgearbeitet und poliert, wobei eine laufende Kontrolle der Platzverhältnisse anhand der Vorwälle unerlässlich ist. Es muss sowohl ausreichend Platz für das eigentliche Sekundärteleskop als auch für die Überkonstruktion aus NE vorhanden sein. Nach gründlichem Reinigen und Abdampfen werden die Abutments auf das Modell reponiert.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

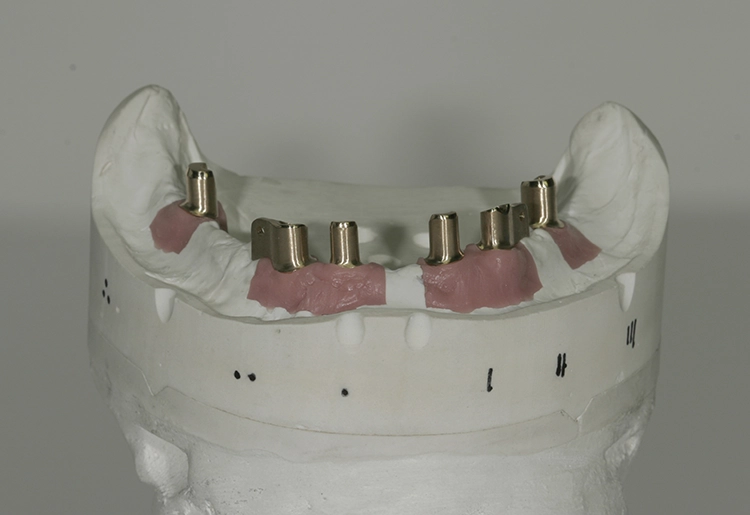

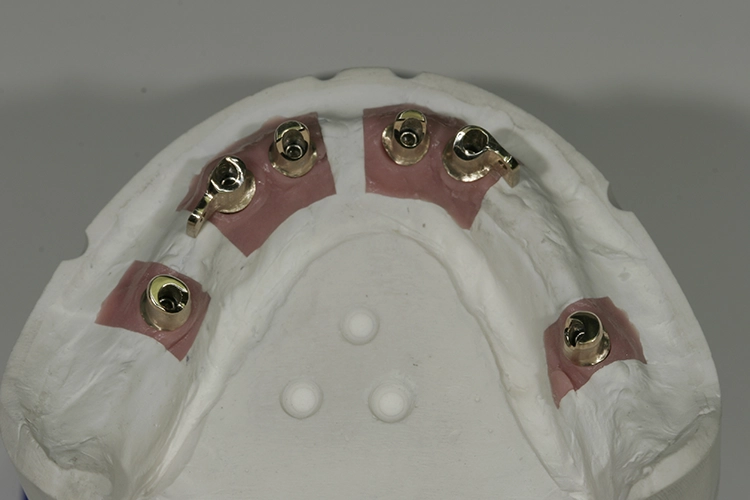

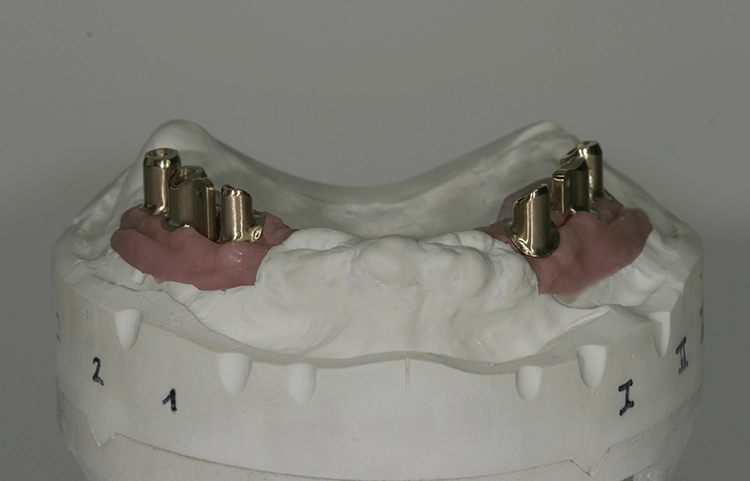

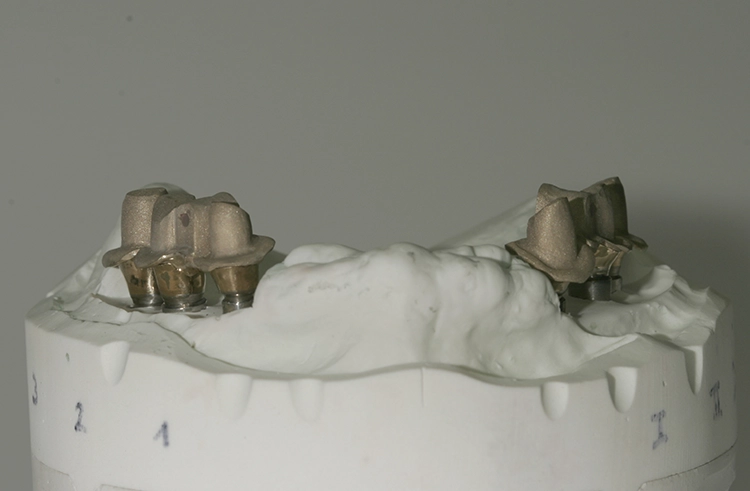

Axel MühlhäuserIm Unterkiefer zeigt sich von bukkal beim Implantat regio 43, wie durch das Anmodellieren basal am Stegstummel ein sauberer Abschluss erreicht wurde (Abb. 41). In der Ansicht von lingual kann man gut die Verlagerung der Stegstummel nach bukkal erkennen (Abb. 42). Von okklusal werden die mangelhaften Platzverhältnisse lingual an Implantat regio 36 und vor allem 46 gut erkennbar (Abb. 43). Im Oberkiefer von bukkal wird der Platzmangel zwischen Implantat regio 24 und dem Stegstummel deutlich (Abb. 44). Von palatinal ist wiederum die Verlagerung der Stegstummel nach bukkal gut zu sehen (Abb. 45). Von okklusal wird die schöne Stufenausformung der Teleskopkronen analog zum Verlauf des Gingivasaums sichtbar (Abb. 46).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserSekundärteleskope und Riegelanlage

Das Riegelset beinhaltet 2 verschiedene Platzhalter für unterschiedliche Herstellungs- und Fertigstellungsarten. Platzhalter D (kurz) für die Doubliertechnik, Platzhalter F (lang) für die Abhebetechnik. In diesem Fall wurde analog zur Teleskoptechnik die Abhebetechnik angewendet.

Axel Mühlhäuser

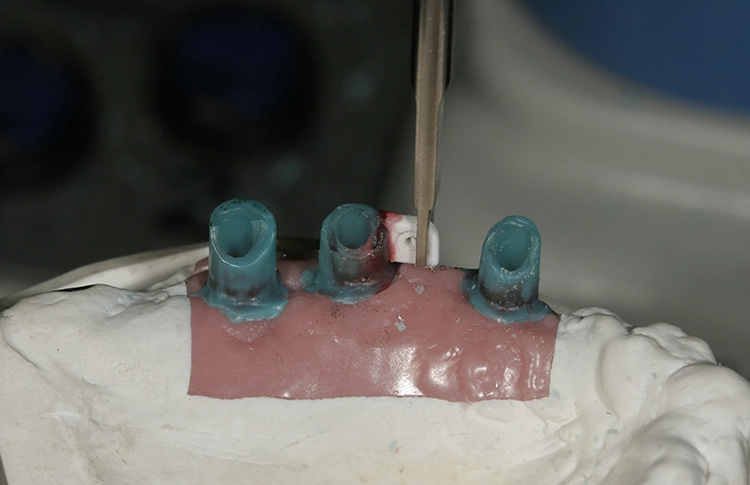

Axel MühlhäuserIm Vorfeld sind nun die Schraubenkanäle dicht mit Wachs zu verschließen. Dann wird der Platzhalter F bis zum Anschlag in die Aufnahmeöffnung des Stegstummels eingesteckt und mit einer geringen Menge Pattern Resin in dicker Konsistenz fixiert (Abb. 47). Folgend wird stückweise mit Pattern komplettiert, im Bereich des Platzhalters etwas über den Absatz hinaus (Abb. 48). Nach dem Aushärten wird auf Mindeststärke zurückgeschliffen, der Platzhalter mit Drehbewegungen herausgezogen (Abb. 49) und einmal die Gesamtkonstruktion abgehoben.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserSoweit zwischen Platzhalter und Stegstummel kleine Patternfahnen vorhanden sind, können diese jetzt entfernt werden. Nach dem Reponieren von Abutments und Patternkäppchen auf das Meistermodell wird zirkulär eine Abschlussschürze sowohl im Unterkiefer (Abb. 50a) als auch Oberkiefer (Abb. 50b) modelliert. Dies bringt neben einer zusätzlichen Stabilität auch nach der Fertigstellung einen klar definierten, sauberen Übergang von Kunststoff zu Gold. Derartige Konstruktionen stellen besonders hohe Ansprüche an die Einbettmasse, d.h. es dürfen keine Gussfahnen entstehen, die Oberfläche muss sehr glatt sein und das Volumen darf nicht verändert werden. Mit Elite Vest Plus, dem Metallmuffelring, Muffelvlies und dem Anmischen unter Vakuum (Abb. 51) erreichen wir die besten Ergebnisse, die sich stets reproduzieren lassen.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserAbb. 51: Einbetten mit Metalmuffelring.

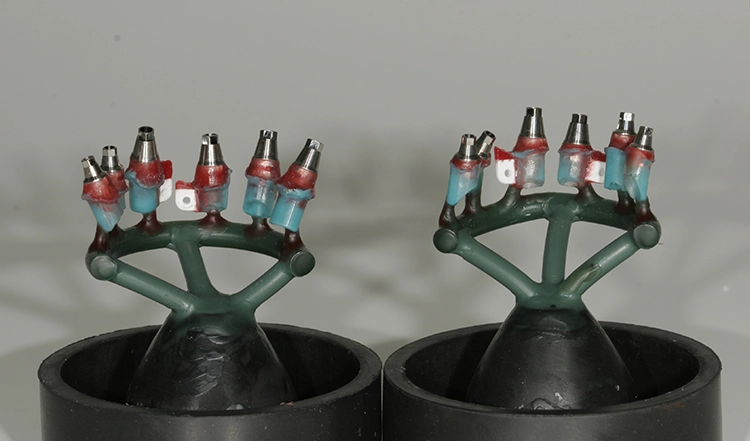

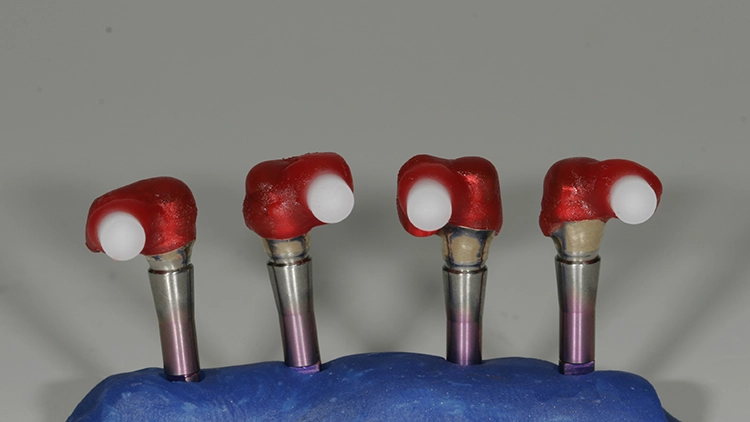

Gegossen im „offenen Ring“, zeigt sich bereits nach dem Ausbetten ein perfektes Ergebnis mit der Biolight-Legierung (Abb. 52). Auch die Kästen sind ohne jegliche Beanstandung, ohne Gussperlen oder Gussfahnen (Abb. 53). Größere Aufpassarbeiten sind bei derartigen Güssen sicher nicht zu erwarten. Zeitgleich wurden die übrigen Teleskopkronen wie vorab beschrieben hergestellt und angestiftet (Abb. 54). Auch hier zeigt sich ein exzellentes Gussergebnis (Abb. 55).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

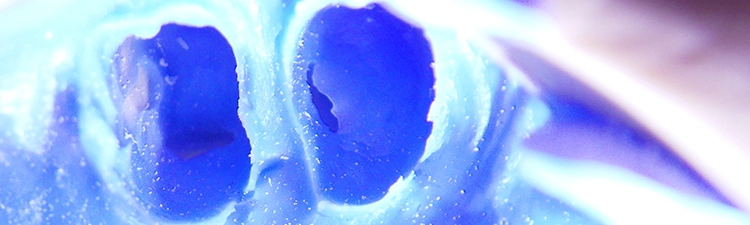

Axel MühlhäuserBei derartiger Vorgehensweise sind praktisch keine nennenswerten Aufpassungsarbeiten notwendig, der Randschluss sieht bereits ohne Nachbearbeitung bestmöglich aus (Abb. 56). Auch die Innenfläche der Riegelanlage lässt keine Wünsche offen (Abb. 57). Bei der Passung ist beim Einsatz von Riegeln darauf zu achten, dass keine Friktion vorhanden ist, lediglich eine leichte Saugpassung ist anzustreben, damit die Patientin die Arbeit beim Verriegeln nicht in Endposition halten muss.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserJetzt können die basalen Anteile ausgearbeitet und poliert werden. Hierbei sollten diese Bereiche immer minimal hohlgelegt sein, um Druckstellen im Mund zu verhindern. Beim Endergebnis mit eingesetzten Abutments von basal nach Politur ist selbst in den Stegstummelbereichen kein nennenswerter Randspalt erkennbar (Abb. 58). Abschließend werden noch die umlaufenden Teleskopschürzen auf die notwendige Breite reduziert. Hierbei ist auf einen rechtwinkligen Abschluss zu achten, um einen bestmöglichen Übergang später zum rosa Kunststoff zu gewährleisten. Dann werden Primär- und Sekundärteile nach dem Reinigen sowohl im Unterkiefer (Abb. 59) als auch Oberkiefer (Abb. 60) reponiert.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserNachdem sämtliche Gusskanalreste verschliffen sind, okklusal die Stärken kontrolliert und ggf. auf die Mindeststärke reduziert sind, werden die Fräsflächen nachbearbeitet. Soweit notwendig werden hier entsprechend der festgelegten gemeinsamen Einschubrichtung die Außenflächen im Oberkiefer (Abb. 61) und im Unterkiefer (Abb. 62) einmal nachgefräst. Zum einen sollen so gleichmäßig dünne Sekundärteile entstehen und zum anderen werden durch die Parallelität unnötige Aufpassarbeiten nach dem Guss der Tertiärkonstruktion vermieden.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserTeil 3: Weitere Arbeitsschritte

Die umlaufenden Fräsflächen werden mit einer dünnen, gleichmäßigen Schicht Wachs überzogen, um unnötige Aufpassungsarbeiten zu verhindern und die notwendige Spielpassung für das Verkleben zu erhalten (Abb. 63). Beim Doublieren wird hier Speedsilikon verwendet, da es eine optimale Oberfläche und schnelle Verarbeitung ermöglicht. Zeitgleich mit der Herstellung des Einbettmassenmodells werden bereits die obligatorischen Einsetzhilfen gefertigt (Abb. 64), um diese gleichzeitig mit der Tertiärkonstruktion aufsetzen zu können.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserNach dem Aushärten des Oberkiefer-Einbettmassenmodells werden die Sekundärteleskope mit einer gleichmäßigen, dünnen Wachsschicht überzogen. Im Deckelbereich erfolgt eine kreisrunde Aussparung und die Riegelanlage wird entsprechend der Platzverhältnisse ummantelt. Im Frontzahnbereich werden aufgrund der Labiallage der Zähne die Retentionen noch mit einem dickeren Wachsdraht verstärkt und Retentionsperlen aufgebracht (Abb. 65). Im Unterkiefer wird entsprechend verfahren (Abb. 66).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserIm Lückenbereich regio 31/41 wird jedoch keine Retention, sondern eine brückengliedartige Gestaltung gewählt. Das Überbetten und Aufsetzen erfolgt entsprechend der Herstellerangabe der Einbettmasse. Nach dem Ausbetten und Strahlen zeigt sich ein Gussergebnis ohne Fehlstellen, Gussfahnen oder nennenswerte Blasen (Abb. 67). Bei richtiger Expansion fallen keine großen Aufpassarbeiten an, die gewünschte Spielpassung der Tertiärkonstruktion muss bereits vorliegen.

Folgend müssen nun die Sekundärteile gestrahlt und nach der Reinigung der Innenflächen mittels Druckluft und/oder einem feinen Pinsel (Abb. 68) gereinigt werden. Jedoch dürfen sie nun keinesfalls mehr abgedampft werden. Besonderes Augenmerk ist auch darauf zu legen, dass die Außenflächen der Riegelanlage allseitig gestrahlt sind (Abb. 68 und 69). Im weiteren Ablauf müssen unbedingt die bukkalen Gegenlager der Riegelachse ausgewachst werden (Abb. 70). Es erfolgte eine letzte Kontrolle der Passung vor dem Verkleben (Abb. 71). Durch die okklusalen Aussparungen kann zudem der richtige Sitz kontrolliert werden und beim Verkleben der Überschuss an Kleber gezielt abfließen (Abb. 72).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserSämtliche Arbeiten nach dem Abstrahlen sollten mit Silikonhandschuhen erfolgen, um fettige Rückstände oder Verunreinigung zu vermeiden. Sobald die Primärteile als auch die Innenflächen der Tertiärkonstruktion mit Metallprimer behandelt sind, was an der dunkleren Verfärbung erkennbar ist (Abb. 73), werden entsprechend der Herstellerangaben der Kleber angemischt und sowohl die Außenflächen der Sekundärteile als auch die Innenbereiche der Tertiärkonstruktion dünn und gleichmäßig deckend mit einem Einwegpinsel benetzt sowie die Tertiärkonstruktion aufgesetzt.

Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserDas Justieren in der Endposition sollte langsam erfolgen, um dem Kleber das Austreten an den okklusalen Öffnungen zu ermöglichen (Abb. 74 und 75). Sofern nicht zu viel Kleber eingesetzt wurde, zeigt sich auch in den Randbereichen eine gleichmäßige, zirkuläre Kleberschicht, die jedoch nicht über diese Bereiche hinaus geht, was zusätzliches Ausarbeiten notwendig machen würde (Abb. 76). Nach dem Aushärten wird mit einem kreuzverzahnten Fräser überschüssiges Material entfernt (Abb. 77) und die Gesamtkonstruktion gereinigt.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserWichtig vor dem Einkleben der Riegelteile ist das zirkuläre Ausblocken zwischen Riegelgehäuse und Riegelkopf mit Wachs (Abb. 78). Es empfiehlt sich auch hier, vor dem Verkleben eine letzte Passungskontrolle vorzunehmen. Dann werden die Klebeflächen des Riegelgehäuses als auch des Sekundärlagers gestrahlt, mit Metallprimer behandelt und die Innenbereiche der Sekundärteile als auch der Stegstummel mit einer dünnen Vaselineschicht isoliert.

Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserBeim Verkleben wird wir ausschließlich das Riegelgehäuse an den Seitenflächen benetzt und dieses dann mit drehenden Bewegungen in die Riegelaussparung bis zur Endlage gedrückt. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Riegelachse sowohl im Steg als auch im Gegenlager richtig in der Endposition sitzt. Um Beschädigungen am Riegelkopf auszuschließen, sollte ggf. überschüssiger Kleber bereits vor dem Aushärten entfernt werden (Abb. 79 und 80). Nach dem Aushärten, Entfernen überschüssiger Kleberanteile und Abdampfen zeigt sich, dass sich aufgrund des Isolierens/Abdichtens mit Vaseline keine Kleberrückstände in den Innenflächen befinden (Abb. 81) und das Gegenlager der Riegelachse durch das Auswachsen frei von jeglichem Kleber ist (Abb. 82).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserVorbereiten zur Fertigstellung

Sobald die Einsetzhilfen ausgearbeitet sind, müssen diese entsprechend dem Modell gekennzeichnet werden (Abb. 83). Die Passung schließt ein Verwechseln oder Verdrehen gänzlich aus (Abb. 84). Anhand der Vorwälle mit Zähnen werden die Platzverhältnisse überprüft und ausreichend Platz für Opaker bzw. eine Mindestschicht an rosafarbenem Kunststoff geschaffen (Abb. 85). Beim zweiteiligen Vorwall aus dem Silikon „Platinum“ lässt sich im Oberkiefer nur schwer ein Übergang erkennen (Abb. 86). Dies spricht für sehr gute Materialeigenschaften.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserOhne Kenntlichmachung im Unterkiefer wird dies auch nur im Randbereich ersichtlich und zeigt die Vorteile des Materials bei solchen Anwendungen (Abb. 87). Zudem lässt sich das Material sehr gut beschleifen und nasstrimmen. Zweigeteilt zeigen sich die absoluten Vorzüge dieser Methode: Eine exakte Kontrolle der Sitz und Platzverhältnisse sowohl der Zähne als auch der Lingualflächen bei jedem einzelnen Segment sind gut möglich (Abb. 88). Vor dem Strahlen der Tertiärkonstruktion schützt man die basalen Hochglanzflächen mittels eines Silikonfilms und wachst den Riegelkopf aus (Abb. 89).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserNach dem Entfernen des Silikonschutzlackes kann das Haftverbundsystem aufgetragen (Abb. 90) und anschließend mit einem rosafarbenen Opaker beschichtet werden (Abb. 91). Die erste Opakerschicht sollte keinesfalls deckend, sondern unbedingt in Form eines „Washopakers“ aufgetragen werden, um einen sicheren Verbund und gute Durchhärtung zu gewährleisten. Vor dem eigentlichen Fertigstellen werden noch die mechanischen Retentionen in die Prothesenzähne geschliffen, diese aus dem Vorwall entnommen und für einen bestmöglichen Verbund mit dem rosafarbenen Prothesenkunststoff gestrahlt bzw. silanisiert (Abb. 92).

Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserIm Oberkiefer werden zudem die stellenweise nicht üppigen Platzverhältnisse deutlich (Abb. 93). Nach den bekannten Regeln erfolgt nunmehr das Ausblocken der Modelle, das Wässern und Isolieren. Auf jeden Fall muss zwischen Riegelkopf und Gehäuse zirkulär entsprechend ausgewachst und der Kopf zusätzlich mit einer dicken Schicht Wachs überzogen sein, um Beschädigungen durch das Ausarbeiten zu verhindern. Die Innenflächen der Primär- und Sekundärteile werden mit Vaseline geschützt, um ein Eindringen von Kunststoff oder Monomer zu verhindern. Dann erfolgt eine letzte Kontrolle, ob Frühkontakte bestehen bzw. ob der Vorwall einwandfrei sitzt (Abb. 94 und 95).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserFortsetzung folgt

Im 4. Teil wird der Autor auf die eigentliche Fertigstellung mit rosa Kunststoff, das Ausarbeiten und die Politur eingehen.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.