Gysi-Preis? Internationale Dental-Schau? Zum Anfang meiner zahntechnischen Ausbildung waren mir diese Worte kein Begriff. Erst im Laufe meiner Lehrzeit schnappte ich hin und wieder etwas darüber auf. Aber so wirklich konnte ich mir darunter nichts vorstellen. Richtig ernst und konkret wurde es erst mit der Ausschreibung des VDZI: Der Gysi-Preis richtet sich an Auszubildende des 2., 3. und 4. Lehrjahres. Anhand von zu fertigenden Arbeiten kann jeder Teilnehmer zeigen, was er bis dahin gelernt hat. Die Preisverleihung findet alle zwei Jahre statt, im Rahmen der Internationalen Dental-Schau in Köln. Diese Leitmesse der Dentalwelt stand dann im März 2019 auf dem Programm von uns Azubis des Duderstädter Dental Labors.

Wegerle

Wegerle

Im Sichtbereich sollte die Zahnfarbe der gesamten Arbeit der Nuance VITA Classic A 3,5 entsprechen. Alle weiteren Teilstücke durften in Edelmetall oder edelmetallfrei hergestellt werden. Ich entschied mich, meine Teilstücke edelmetallfrei zu fertigen, da dies eine alltägliche Patientensituation am ehesten abbildet (Kostengründe). Meine Objekte habe ich mit offener Flamme gegossen.

Das Aushängeschild der Labore

Wegerle

Wegerle

Modellation der Brücke und der Kronen

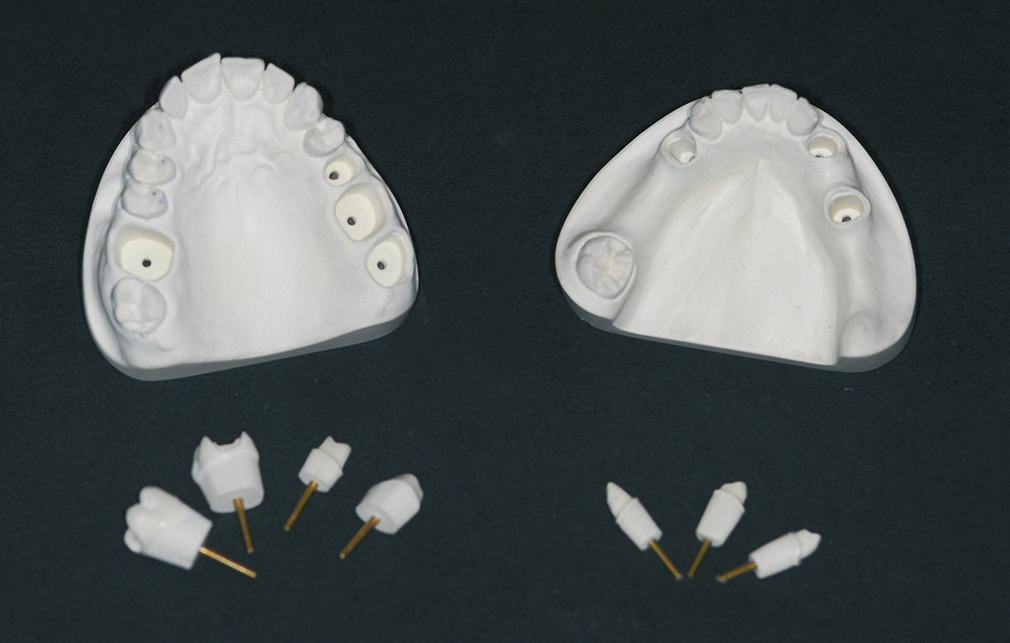

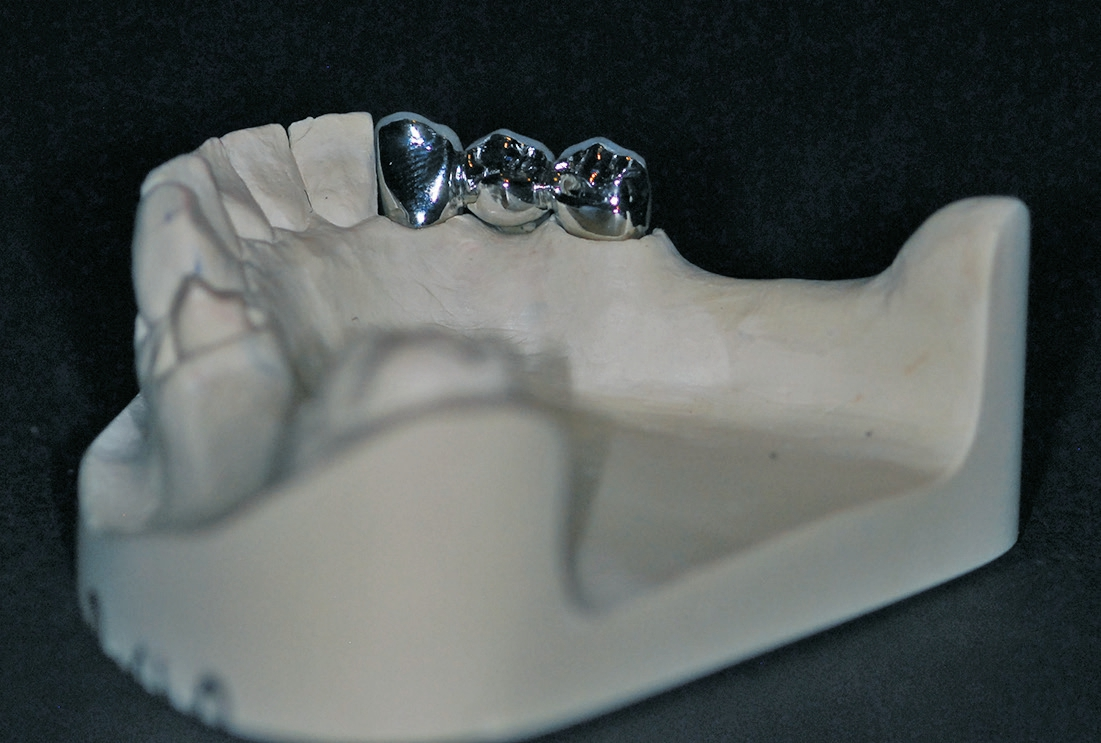

Im nächsten Schritt begann ich mit der Modellation der Brücke im Unterkiefer für die Region 43 bis 45. Obwohl es zunächst leicht erscheint, ist dies doch mit einigem Arbeitsaufwand verbunden. Zuerst wachste ich die Brückenpfeilerzähne sowie das Brückenglied anatomisch auf. Das ist wichtig, um auch später die Dimension des einzelnen Zahns im Auge behalten zu können. Von Bedeutung war es hierbei auch, auf die Reinigungsmöglichkeiten der Interdentalräume zu achten.

Vestibulär sollte die Brücke verblendet werden. Also kratzte ich die vestibulären Flächen ca. 1,5–2 mm zurück, sodass ich ausreichend Platz für die Kompositverblendung gewann. Lingual fräste ich die Bereiche für das Gegenlager mit dem Fräsgerät auf null Grad. Mit einer Sonde schwemmte ich die Auflagen ein. Diese können später mit einer kleinen Fräse nachgearbeitet werden. Um später eine genaue Randpassung zu erhalten, kürzte ich die Ränder etwa um 1 mm und wachste sie mit Unterziehwachs und einer heißen Sonde wieder an. Damit erreichte ich einen sauberen Übergang und konnte jetzt unter einem Mikroskop die Wachsränder schon möglichst genau nacharbeiten. Die nächsten Schritte waren jetzt relativ einfach. Auf dem Modell verband ich das Brückenglied mit den Brückenpfeilerzähnen mithilfe von etwas Sekundenkleber und wachste die Übergänge sauber an. Bevor ich die Modellation anstiftete, betrachtete ich sie noch einmal und korrigierte kleine Schönheitsfehler – denn alles, was vor dem Guss noch optimiert wird, macht im Nachhinein das Ausarbeiten im Metall leichter. Nach dem gleichen Prinzip bereitete ich mir ebenfalls die Verblendkrone für den Zahn 34 vor.

Wegerle

Wegerle

Gießen und Ausarbeiten

Wegerle

Wegerle

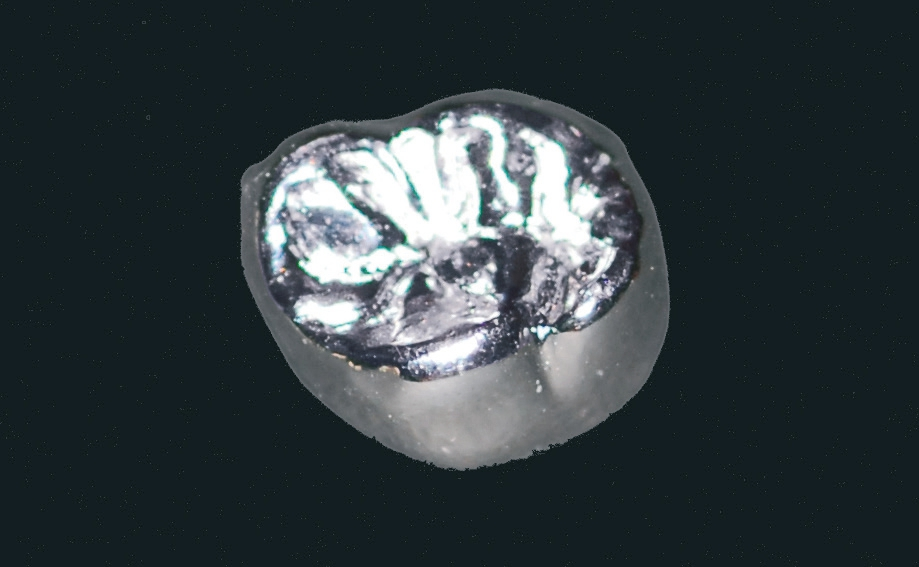

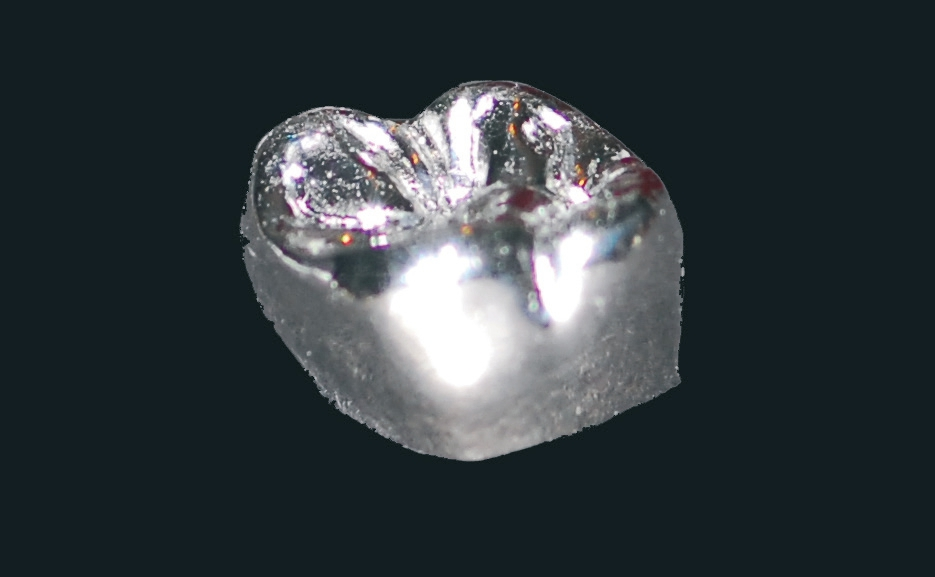

Im nächsten Schritt mussten die approximalen Kontaktpunkte angepasst werden. Diese sollten sich im oberen Drittel befinden und dem Zahn entsprechend oval verlaufen. Um sie nicht zu stramm zu gestalten, sollte sich ein Stück Okklusionsfolie mit leichtem Widerstand durch die Approximalflächen ziehen lassen. Als auch dies der Fall war, konnten die Verblendflächen mit einer Hartmetallfräse vorsichtig auf 0,3 mm reduziert werden; damit wurde die geforderte Minimalwandstärke von eben diesen 0,3 mm eingehalten. Die restlichen Flächen wurden zuerst ebenfalls mit einer Hartmetallfräse in die entsprechende Form geschliffen und dann gummiert. Mit einem spitzen Rosenbohrer zog ich die Fissuren leicht nach, ohne zu tiefe Furchen zu hinterlassen. Mit einem spitzen Gummi glättete ich ebenfalls die Kaufläche und arbeitete in das Höcker- Fissuren-Relief eine zusätzliche leichte Höhen- und Tiefenbeschaffenheit hinein. Dabei musste ich feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, die Kontaktpunkte nicht zu verlieren und die Funktion beizubehalten.

Den nächsten Knackpunkt stellte dann das Polieren dar, vor allem auch in der Tiefe der Fissuren. Dafür nutzte ich einen alten, schon recht stumpfen Rosenbohrer, welchen ich mit etwas Polierpaste leicht durch die Fissuren zog. Richtigen Glanz auf der Kaufläche erreichte ich durch eine fast ausgediente Ziegenhaarbürste. Mit den recht kurzen Borsten und etwas Polierpaste und leichtem Druck ließ sich die Kaufläche sehr gut zum Glänzen bringen (Abb. 5 u. 6). Nachdem ich alle Schritte sauber ausgeführt hatte, konnte ich mit Stolz meine ersten Stücke begutachten. Es war ein schönes Gefühl, endlich einen Teil der Wettbewerbsarbeit in den Händen zu halten und also einen Teil meines Weges schon gegangen zu sein. Wegerle

Wegerle Wegerle

Wegerle Wegerle

Wegerle

Von unregelmäßigen Regelmäßigkeiten

Meinen nächsten Abschnitt bildete nun das Anfertigen der Kompositverblendungen auf den vorbereiteten Kronen und der Brücke. Zuerst trug ich den Opaker auf, um das Metall optimal abzudecken. Da die Zahnfarbe VITA Classic A 3,5 entsprechen sollte, wählte ich bereits einen Opaker dieses Farbtons. Um einen leicht durchschimmernden, etwas dunkleren Zahnhals zu erzielen, trug ich im untersten zervikalen Bereich mit einer Nervnadel etwas karamellfarbenes Komposit an. Die erste Schicht wurde mit dem Lichthärtegerät ausgehärtet. Mit einem Instrument trug ich nun in der Zahnfarbe A 3,5 den Dentinkern auf. Für den mesialen Bereich wählte ich allerdings eine Nuance heller (A 2) und im distalen und zervikalen Bereich die dunklere A 4. Dies erzielte ein schönes Farbspiel in der Verblendung. Als ich die grobe Zahnform in Ausdehnung und Form modelliert hatte, härtete ich die Verblendung 360 s im Lichthärtegerät vollständig durch. Jetzt war schon ein ansehnlicher Zahn zu erkennen.

Wegerle

Wegerle

Nach einigen geglückten und missglückten Versuchen war ich dann doch so weit zufrieden, dass ich meine Verblendungen endlich fertig ausarbeiten konnte. Dies bedeutete: wieder zuerst reinigen, dann die endgültige Form zurechtschleifen. Um natürlich erscheinende Lichtreflexe zu erzielen, arbeitete ich mit einer schmalen und spitzen Fräse leichte Strukturen in die Oberfläche ein. Dabei sind kleine gewollte Unregelmäßigkeiten das A und O! Im letzten Schritt polierte ich die einzelnen Verblendungen zuerst mit etwas Polierpaste und einer Ziegenhaarbürste und brachte dann etwas Hochglanz mit einer Schwabbel auf. Dabei den richtigen Druck zu finden, ohne den Kunststoff zu verbrennen, aber trotzdem gut zu polieren, ist gar nicht so einfach. Vorsichtig reinigte ich die Verblendung mit einer Zahnbürste und etwas Seife und sah mir das Ergebnis an: Die Verblendung hatte tatsächlich eine schöne Farbstruktur erhalten, die Schneide war deutlich zu erkennen, sah aber durch den sanften Übergang nicht wie aufgesteckt aus – und nach der Politur und den eingearbeiteten Strukturen waren auf dem Zahn schöne Höhen und Tiefen zu erkennen. Also alles in allem ein gelungener Schritt zu meinem Ziel (Abb. 8 u. 9)! Wegerle

Wegerle Wegerle

Wegerle

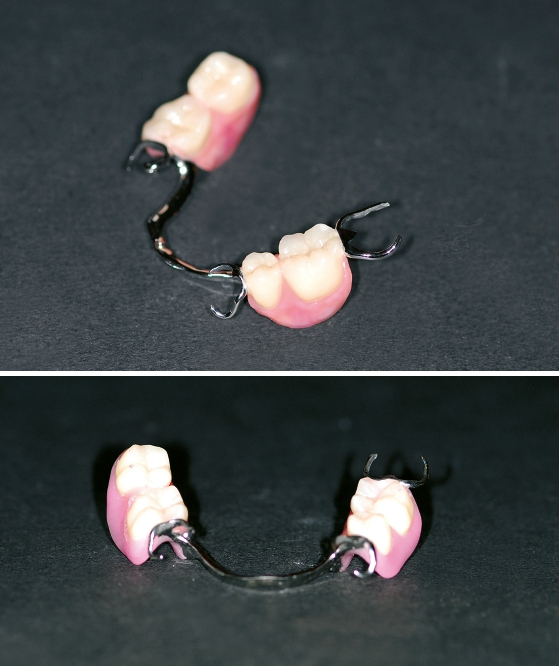

Der Modellguss

Da jetzt im Unterkiefer alle Klammerzähne vorhanden waren, konnte im nächsten Schritt der Modellguss angefertigt werden. Hier entschied ich mich für den etwas aufwendigeren Weg mit Dublieren und Modellieren in Wachs auf einem Einbettmassemodell. Zuerst bereitete ich also mein Arbeitsmodell zum Dublieren vor. Dafür zeichnete ich mithilfe des Parallelometers den Klammerverlauf an und skizzierte den Modellguss auf meinem Modell. Nun konnten die zu unterfütternden Sattelbereiche und untersichgehenden Stellen ausgeblockt werden. Mit einem dünnen Wachsdraht legte ich ebenfalls schon die Abschlusskanten, um mir ein späteres aufwendiges Einarbeiten im Metall zu ersparen.

Nachdem ich das Modell unter Druck dubliert und ein Einbettmassemodell ausgegossen hatte, übertrug ich die Klammerverläufe auf das neue Modell und modellierte mir mit Wachs meinen Modellguss. Den Bügel legte ich leicht geschwungen am Kiefer entlang und achtete dabei darauf, genügend Abstand zum Mundboden und Gingivalsaum einzuhalten. Die Gegenlager an den Kronenzähnen modellierte ich etwas über die Kanten, damit ich beim Ausarbeiten ausreichend Material hatte, um die Kanten anzupassen. Schlussendlich überprüfte ich jetzt schon im Artikulator die Auflagen und entfernte im Wachs die störenden Bereiche, bevor ich meine Modellation anstiftete und überbettete.

Spannend würde es dann für mich am nächsten Tag werden: Hat sich meine ganze Arbeit am Tag zuvor gelohnt oder geht doch etwas beim Gießen schief? Wie wird mein Modellguss nach dem Ausbetten aussehen? Mit etwas zittrigen Händen goss ich also in aller Frühe meine Muffel aus und wartete aufgeregt auf das Erkalten. Vorsichtig löste ich die Einbettmasse von meinem Gussstück … und war schon mal erleichtert, dass anscheinend alles ausgeflossen war. Nach dem Abstrahlen konnte ich mir dann vollends sicher sein – mein Modellguss war vollständig und ohne Gusslunker!

Also konnte ich voller Enthusiasmus an das Ausarbeiten gehen. Doch dieser verflog schnell, als mir auf meinem Aufpassmodell immer wieder ein Zahn abbrach. Hatte ich also doch einen Fehler gemacht? Nach einem Kaffee und aufmunternden Worten meiner Kollegen begab ich mich wieder ans Werk. Und siehe da, es lag nur an einem kleinen Grat, den ich übersehen hatte.

Nach weiterem Gummieren und Polieren konnte ich endlich mein Ergebnis in seiner Gesamtheit begutachten. Akribisch suchte ich nach noch nicht weggummierten Kratzern oder unschönen matten Stellen. Das hieß: wieder gummieren und wieder polieren. Doch nach einiger Zeit hatte ich es geschafft! Aus dem Ultraschallbad konnte ich einen tollen Modellguss nehmen! Und zu meiner Erleichterung passte dieser auch auf mein Arbeitsmodell. Also konnte ich auch hier nach einem intensiven Tag einen Haken hinter diesen Schritt setzen.

Die Höhen und Tiefen

Wegerle

Wegerle

Die nächste Herausforderung war etwas eigentlich Banales: das Anstiften der Inlays. Zuerst stiftete ich diese jeweils mit zwei Gusskanälen von der mesialen und distalen Seite an. Doch nach dem Gießen und Ausarbeiten sollte sich herausstellen, dass dieses Vorgehen eher suboptimal gewesen war. Die Ränder hatten sich beim Abkühlen des Metalls leicht vom Rand abgezogen, sodass der Randschluss nicht mehr gegeben war. Diese Inlays wären bei einem echten Patientenfall also nicht einsetzbar gewesen und entsprachen somit auch nicht meinen Anforderungen. Also machte ich mich auf die Suche nach einem anderen Weg. Viele Möglichkeiten gab es natürlich nicht, denn die vorher so schön modellierten Kauflächen sollten nicht durch einen Gusskanal wieder zugeschwemmt werden. Deshalb startete ich einen Versuch, den Kanal einfach von basal anzusetzen.

Wegerle

Wegerle

Das weitere Ausarbeiten und Polieren gestaltete sich genauso wie bei den anderen Kronen. Schließlich war auch dies nach anstrengender Kleinstarbeit erledigt (Abb. 11).

Das Fertigstellen

Somit konnte ich endlich zum letzten Schritt auf meinem Weg zum Ziel übergehen: Es folgten das Aufstellen und Fertigstellen der Modellguss-Prothese. Auch hier galt natürlich wieder die Regel, in der Zahnfarbe VITA Classic A 3,5 aufzustellen, welche ich also hier übertrug. Aus dem Zahnschrank suchte ich der Situation entsprechend passende Zähne aus und begab mich an das Aufstellen. Nun: Wie sollte es auch anders sein? – dieser Schritt gestaltete sich nicht ganz so einfach wie vorher angenommen. Aber nach einigem Umstellen und Einschleifen waren die Zähne dann doch korrekt sitzend an Ort und Stelle.

Wegerle

Wegerle

Um die metallischen Retentionen im Sattel gut abzudecken, versah ich diese mit rosafarbenem Opaker. Außerdem würde sich dadurch später beim Polymerisieren der Kunststoff besser mit dem Metallgerüst verbinden.

Nachdem der Kunststoff im Drucktopf ausgehärtet war und ich die Sättel ausgearbeitet hatte, setzte ich mich an das Individualisieren der Gingiva. Vor mir lagen also jetzt verschiedene Komposite, die nur darauf warteten, aufgetragen zu werden … aber wie? Für ein ästhetisches und natürliches Ergebnis nahm ich eine Auswahl an verschiedenen Gingivafotos von echten Patientenfällen zu Hilfe. Ich untersuchte, wie hier die Strukturen und Farbnuancen aufgebaut waren. Zaghaft begann ich dann, die Massen aufzutragen. Dabei modellierte ich schöne Interdentalpapillen aus und gestaltete ein Wechselspiel aus mehr und weniger durchbluteten Bereichen. Auch in die Zahnfissuren legte ich dezent etwas Farbe hinein, um ein gewisses Alter der Zähne zu simulieren und optisch mehr Tiefe zu schaffen.

Nach dem Aushärten beschliff ich mit einer kleinen Fräse vorsichtig alle Übergänge und versiegelte alles mit einem Schutzlack, um die Verblendung später beim Kauvorgang im Patientenmund vor allzu starker Abnutzung zu schützen und insbesondere das aufgetragene individualisierte Farbspiel möglichst lange zu erhalten. Der Lack musste dann nur noch mit einer weichen Schwabbel am Handstück auf Hochglanz poliert werden (Abb. 13–15). Wegerle

Wegerle Wegerle

Wegerle Wegerle

Wegerle

Jetzt endlich war das Ziel in Sicht! Ich konnte meine Arbeiten zusammenfügen und fertig auf meinen Arbeitsmodellen begutachten. Und zu meinem Erstaunen konnte ich mit mir und meiner Arbeit zufrieden sein (Abb. 16). Die einzelnen Teile fügten sich gut ineinander ein und gaben miteinander ein harmonisches Bild ab (Abb. 17 u. 18). Wegerle

Wegerle Wegerle

Wegerle Wegerle

Wegerle

Mein Resümee

Die Teilnahme am Gysi-Wettbewerb habe ich während des Arbeitens als Fluch und Segen zugleich empfunden. Hier bin ich doch einige Male verzweifelt. Aber am Ende habe ich immer eine Lösung gefunden und bin meinem Ziel Schritt für Schritt – manchmal auch Schrittchen für Schrittchen – nähergekommen. Und genau das macht das Arbeiten des Zahntechnikers aus! Ein Beruf mit Höhen und Tiefen, guten und schlechten Tagen, mit Frust und Momenten voller Freude, mit dem ständigen Weiter-Herankämpfen an den optimalen Zahnersatz. Am Ende konnte ich mich sehr freuen: Mein Bemühen wurde mit dem 2. Platz in meinem Lehrjahr belohnt und wir alle, das heißt alle Teilnehmer, wurden mit einer feierlichen Preisverleihung geehrt.

Auch der Besuch der Internationalen Dental-Schau wird einer der Höhepunkte in meiner Ausbildung bleiben. Die Vielfalt der Produkte im dentalen Bereich ist einfach unbeschreiblich, dabei habe ich nur einen kleinen Teil gesehen. In einem Boulevard zwischen den Hallen waren alle Siegerarbeiten ausgestellt, die IDS-Besucher konnten sie sich von allen Seiten ansehen und auch mit uns Azubis ins Gespräch kommen.

Mein persönliches Generalfazit fällt nach allem durch und durch positiv aus. Das intensive Arbeiten an einem „Patientenfall“ mit dem Ziel, eine herausragende Arbeit abzugeben, hat nicht nur mich selbst weitergebracht, sondern auch gezeigt, mit welcher Sorgfalt und welchem Engagement ein Auszubildender eine solche Arbeit leisten kann. Zum Schluss kann ich nur jedem Auszubildenden empfehlen, die Möglichkeit dieses Wettbewerbs zu ergreifen, um aus diesem Erfahrungsschatz zu lernen und sich selbst zu beweisen.

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.