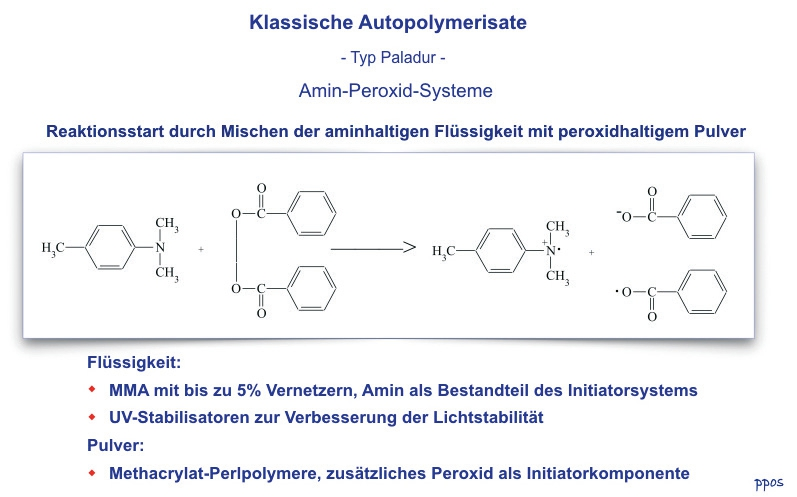

Der Begriff des „Kaltpolymerisates“ rührt daher, dass zum Reaktionsstart der Polymerisationsreaktion im Gegensatz zu den Heißpolymerisaten keine Wärmezufuhr notwendig ist. Alternativ wird der Begriff „Autopolymerisat“ verwendet. Der Reaktionsstart erfolgt durch eine chemische Reaktion. Dazu wird ein Redoxsystem verwendet, in dem Radikale erzeugt werden, die den Polymerisationsprozess des Polymethylmethacrylates in Gang setzen. Dabei wird es dann auch heiß, denn hier handelt es sich ebenfalls um eine exotherme Reaktion.

Redoxsystem: Dibenzoylperoxid (DBPO) und N,N-Dimethyl-ptoluidin

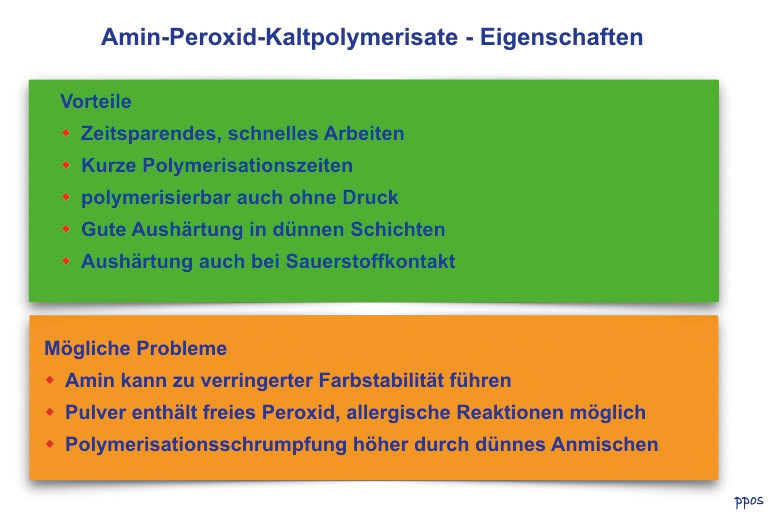

Dieses System gehört zu den ersten Kunststoffen, die als Autopolymerisate entwickelt wurden, und ist auch heute noch erhältlich. Es sind robuste Systeme, die bei dünnen Schichten wie z. B. bei Unterfütterungen auch ohne spezielle Polymerisationsgeräte verarbeitet werden können.

Prof. Dr. Peter Pospiech

Prof. Dr. Peter Pospiech

Die Verarbeitung in der Gießtechnik bringt allerdings den Nachteil mit sich, dass im Vergleich zu den Heißpolymerisaten der Monomeranteil erhöht ist und die Gefahr von Sensibilisierungen bei zu viel Restmonomer besteht. Deshalb sollte in jedem Fall auch die Aushärtung im warmen Wasserbad erfolgen, um ein Zuviel an Restmonomer zu vermeiden.

Prof. Dr. Peter Pospiech

Prof. Dr. Peter Pospiech

Weiterführende Links

- Kunststoffe – Teil 1

- Kunststoffe – Teil 2: Die Polymerisation

- Kunststoffe – Teil 3: Polymerisationsmechanismen

- Kunststoffe – Teil 4: Prothesenkunststoffe

- Kunststoffe – Teil 5: Prothesenkunststoffe (2)

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.