Ein Optimum aus hochästhetischem und hochwertigem Zahnersatz entspricht dem steigenden Anspruch sowohl von Patient/-innen als auch von Zahnärzt/-innen und Techniker/-innen. Aus diesem Grund hat in den vergangenen Jahren der Werkstoff Zirkonoxid immer mehr an Bedeutung gewonnen und ist stark in den Fokus der Nachfrage gerückt. Vollkeramische Restaurationen werden immer beliebter, da sie eine mechanisch zuverlässige Restauration mit hoher Stabilität und hervorragender Biokompatibilität darstellen und auch bezüglich der Ästhetik klare Vorteile gegenüber den metallkeramischen Restaurationen mitbringen [1,2].

Das Zirkonoxid weist durch seinen hohen kristallinen Anteil hohe mechanische Eigenschaften auf. Es zählt zu den dentalen Keramiken mit der höchsten Biegefestigkeit (ca. 500–1600 MPa) und höchsten Bruchzähigkeiten (ca. 3–8 MPa x Wurzelmeter) [3–7]. Diese Parameter variieren zwischen den Generationen und sind von der Messmethode abhängig.

Da es in der höchsten Oxidationsstufe vorliegt, weist es außerdem eine hervorragende Biokompatibilität auf [2,8,9]. Das Zirkonoxid der 1. und 2. Generation (3Y-TZP) besitzt die höchsten mechanischen Eigenschaften und wird oft als Gerüstmaterial für mehrgliedrige Brücken eingesetzt. Allerdings erscheint es aufgrund dieser hochkristallinen Struktur opak und um den hohen ästhetischen Ansprüchen insbesondere im Frontzahnbereich gerecht zu werden, wird es meist mit Silikatkeramik (Verblendkeramik) verblendet [5,10].

Die Silikatkeramiken weisen aufgrund ihres hohen Anteils an Glasphase eine hervorragende Ästhetik, jedoch eine deutlich geringere Biegefestigkeit (60–150 MPa) als das Gerüstmaterial auf [11]. Diese Verblendkeramiken beinhalten im Wesentlichen Kali- und Natronfeldspat, das nach dem Sinterbrand beim Erstarren neben kristallinen Phasen einen großen Anteil an Glasphase ausbildet [12,13]. Als kristalline Phase wird meist das Leuzit beigefügt, das den Wärmeausdehnungskoeffizienten der Keramik steuert, die Festigkeit erhöht, die Rissausbreitung verlangsamt und für Standfestigkeit beim Brennen sorgt [13–16].

Bei verblendeten Zirkonoxid-Gerüsten wird als Hauptfaktor für das Versagen einer Restauration das sogenannte „Chipping“ genannt, also das Abplatzen in der Verblendung (kohäsiver Bruch) [17]. Ein solches Abplatzen kann sowohl ästhetische als auch funktionelle Einbußen zur Folge haben und die Restauration muss je nach Ausmaß erneuert werden. Wie kommt es dazu?

Der Hauptgrund scheint das Zusammentreffen von inneren und äußeren Spannungen zu sein, das die beiden spröden Keramiken – sowohl das Zirkonoxid als auch die Verblendkeramik – weniger gut kompensieren können [18–20]. Bei den inneren Eigenspannungen handelt es sich in erster Linie um thermische Spannungen, die während der Herstellung der Restauration entstehen – also u.a. beim Aufbrennen der Verblendkeramik auf das Gerüst – und beim Abkühlen in dieser „gespeichert“ werden [21,22]. Wenn nun die Kombination aus diesen inneren Spannungen und äußeren Spannungen, die z.B. durch Kauen, Pressen, Knirschen zugeführt werden, eine kritische Schwelle überschreitet, kommt es zum Bruch.

Daher ist es wichtig, den Gesamtspannungszustand der Restauration so gering wie möglich zu halten. In großer Übereinstimmung ist den Studien zu entnehmen, dass die thermischen Eigenschaften, sprich der Wärmeausdehnungskoeffizient (WAK) und die Glasübergangstemperatur (TG), eine entscheidende Rolle in der Entstehung dieser Wärme-Eigenspannungen spielen [23,20]. Der Wärmeausdehnungskoeffizient beschreibt, um wie viel sich das Material zwischen Raumtemperatur und meist Glasübergangstemperatur oder 500°C ausdehnt, während die Glasübergangstemperatur den spezifischen Temperaturbereich eines Materials, in dem es sich von fest zu viskös ändert und umgekehrt, kennzeichnet. Bestehen Unterschiede zwischen dem WAK des Gerüstmaterials und dem der Verblendkeramik, bedeutet dies, dass die Schichten nach Öffnen des Ofens unterschiedlich stark kontrahieren und dadurch innere Spannungen entstehen.

Sind diese Spannungen aufgrund eines zu großen Unterschiedes (zu) groß, spricht man von „thermal misfit“. Beide Werte müssen daher aufeinander abgestimmt sein [24–26]. Hier wird eine leicht positive Differenz angestrebt, um Druckspannungen an der Oberfläche der Verblendung zu erzeugen und Risse durch Zugspannungen zu vermeiden. Man wählt einen WAK-Wert für die Verblendkeramik, der etwa 10% unter dem des Gerüstmaterials liegt.

Zugspannungen, die von Keramiken schlechter toleriert werden, sollen sich damit durch Druckspannungen abpuffern lassen [20,27]. Wichtig ist auch die Glasübergangstemperatur: Die Restauration kann im erweichten Zustand bis zur TG Spannungen durch molekulare Neuanordnungen ausgleichen. Wenn die Schichten dann beim Öffnen des Ofens anfangen zu erstarren, bilden sich Temperaturgradienten, was wiederum zu Spannungen führt.

Die Entstehung von Spannungen ist somit nur zwischen TG und Raumtemperatur möglich, weshalb es laut Studien sinnvoll sein könnte, eine niedrigere TG zu wählen [22,25]. Um den Gesamtspannungszustand niedrig zu halten, ist es maßgeblich, dass sich die thermischen Eigenschaften auch bei wiederholten Bränden nicht ändern und somit eine bessere Voraussagbarkeit über das Verhalten der thermischen Eigenschaften liefern.

Zahntechniker/-innen führen zur Herstellung verblendeter Vollkeramik-Restaurationen in der Regel mindestens 3 Brände durch: einen Dentin-, einen Schmelz- und einen Glanzbrand. Aufgrund von Änderungswünschen, die z.B. die Funktionalität oder Ästhetik betreffen, können es aber durchaus auch mal mehr sein. In diesem Zusammenhang ist die Frage aufgekommen: Verändern sich die thermischen Eigenschaften von Verblendkeramiken und Zirkonoxid über eine unterschiedliche Anzahl an Bränden hinweg und wie wirkt sich dies auf deren Verbundfestigkeiten aus?

Mehrfach brennen – was passiert?

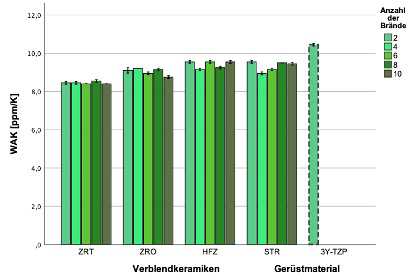

Es wurde der WAK 4 verschiedener Verblendkeramiken (Tab. 1) mit unterschiedlichen thermischen Eigenschaften nach 2, 4, 6, 8 und 10 Bränden gemessen und die jeweilige TG grafisch bestimmt. Alle 4 Verblendkeramiken sind für den Gebrauch auf Zirkonoxid freigegeben, eine davon war leuzitfrei. Während der Messung im Dilatometer wurde die durch die Wärme verursachte Ausdehnung der Prüfkörper mittels Induktion registriert, indem der Messstab aus Quarzglas bewegt wurde.

| Material | Hersteller | Produktname |

|---|---|---|

| Zirkonoxid | Kuraray Noritake | Katana Zirconia HT |

| Verblendkeramik 1 | Estetic ceram | ZRT (zirkon titan) |

| Verblendkeramik 2 | Estetic ceram | ZRO (zirkon) |

| Verblendkeramik 3 | Estetic ceram | HFZ (zirkon hfz) |

| Verblendkeramik 4 | Estetic ceram | STR (structure) |

Tab. 1: Liste der verwendeten Materialien.

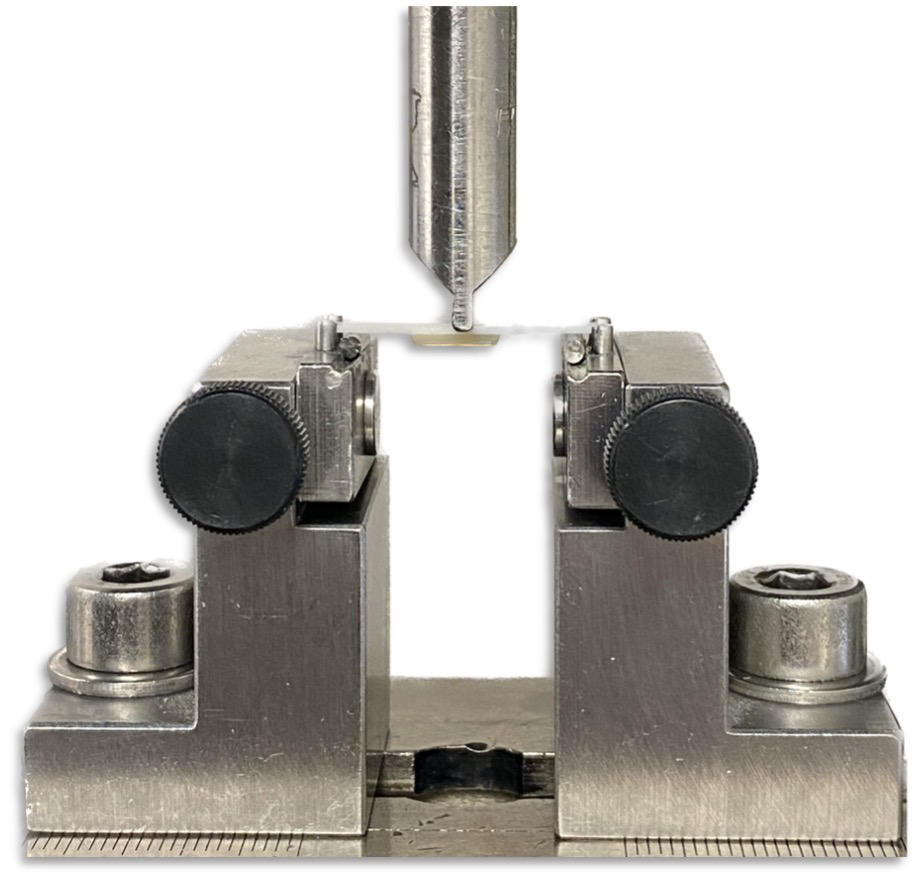

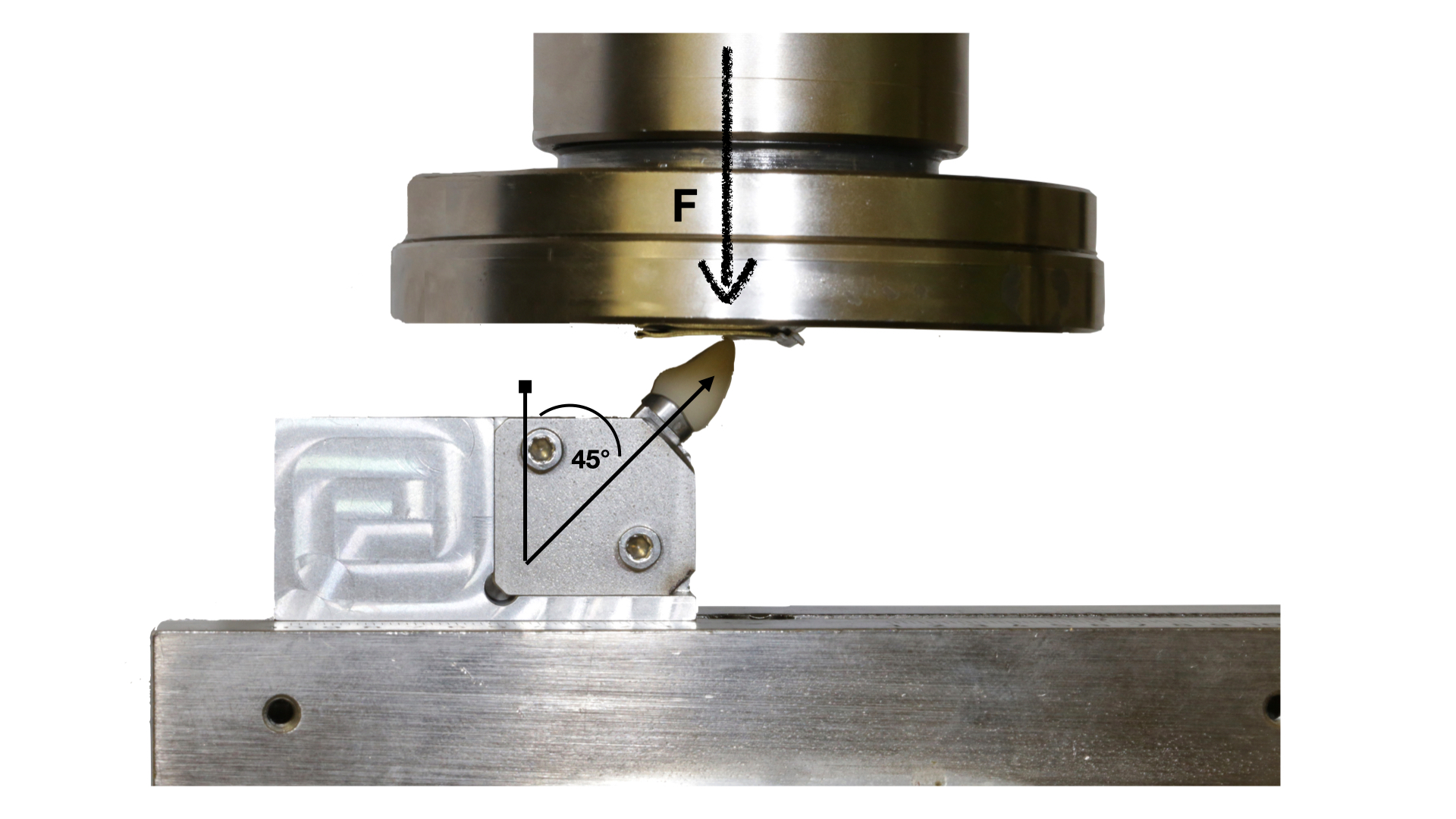

Die Verbundfestigkeit wurde nach Schwickerath geprüft. Dabei wurden Stäbchen aus einer Zirkonoxid-Ronde (3Y-TZP) herausgefräst, gesintert und im Anschluss standardisiert mit einer definierten Fläche mit den Verblendkeramiken verblendet und diese jeweils 2-, 4-, 6-, 8- und 10-mal gebrannt.

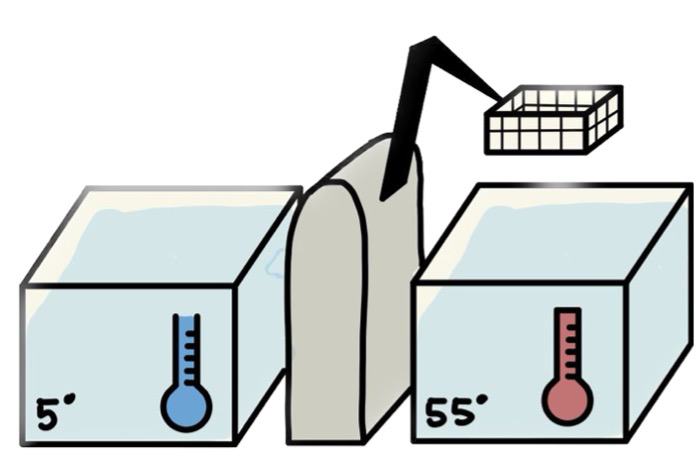

Die Hälfte der Prüfkörper wurde anschließend künstlich 5000 x mit dem Temperaturwechsel zwischen 5°C/55°C für jeweils 20 s thermisch gealtert (Abb. 1). Folgend wurden die Prüfkörper in einer Universalprüfmaschine statisch belastet und die Verbundfestigkeiten errechnet (Abb. 2). J. Hensel

J. Hensel J. Hensel

J. Hensel

Die Ergebnisse zeigten, dass WAK und TG und auch die Änderung dieser über die Brände hinweg am meisten von der Wahl der Verblendkeramik abhängig waren. Die leuzitfreie Keramik präsentierte dabei die höchste thermische Stabilität durch nahezu konstant bleibende Werte (Abb. 3). Die TG wurde durch die Anzahl der Brände nicht beeinflusst. J. Hensel

J. Hensel J. Hensel

J. Hensel

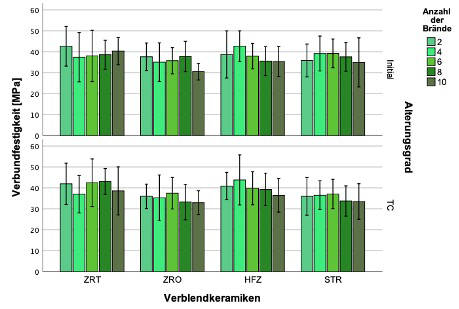

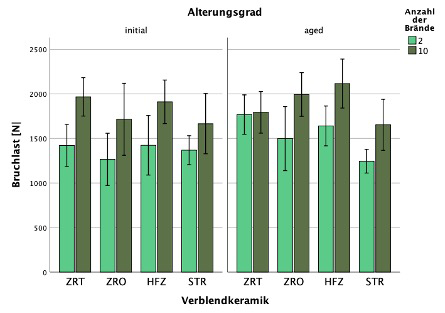

Bei den Verbundfestigkeitswerten wurden nach dem 2. Brand tendenziell höhere Werte als nach dem 10. Brand gemessen. Tendenziell nahm die Verbundfestigkeit mit der Zunahme der Brände ab (10 vs. 2 Brände) (Abb. 4). Die leuzitfreie Verblendkeramik ergab die höchsten Verbundfestigkeitswerte, was einen Zusammenhang zwischen der Stabilität der thermischen Eigenschaften und der Verbundfestigkeit noch einmal verdeutlich.

Zusätzlich kann aufgrund der Ergebnisse angenommen werden, dass der WAK je nach verwendeter Verblendkeramik einen Einfluss auf die Verbundfestigkeiten hatte. Die künstliche thermische Alterung hingegen zeigte keinen Einfluss auf die Verbundfestigkeit zwischen Verblendung und Gerüst. Eine weitere Fragestellung in diesem Zusammenhang lautet: Haben wiederholte Brände beim Verblenden von Zirkonoxid-Restaurationen einen Einfluss auf die Bruchlast?

Gesamtstabilität im Bruchlasttest

Um Informationen auch für anatomische, klinisch realistische Geometrien zu erhalten, wurden in einer zweiten Untersuchung verblendete Zirkonoxid-Kronen (3Y-TZP) auf ihre Gesamtstabilität im Bruchlasttest nach Voss geprüft. Es wurden anatomisch reduzierte Käppchen aus dem gleichen Zirkonoxid gefräst und gesintert, welche mit denselben 4 verschiedenen Verblendkeramiken jeweils verblendet und 2- bzw. 10-mal gebrannt wurden.

Die Hälfte wurde anschließend künstlich thermisch gealtert, während die andere Hälfte direkt auf Bruchlast geprüft wurde (Abb. 5). Die Ergebnisse der Bruchlastmessung sind in Abbildung 6 dargestellt. J. Hensel

J. Hensel J. Hensel

J. Hensel

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ergebnisse aller 4 Verblendkeramiken insgesamt nach 10 Bränden höhere Bruchlasten als nach 2 Bränden zeigen. Weiterhin ergaben sich im Allgemeinen höhere Werte für gealterte Prüfkörper.

J. Hensel

J. Hensel

Es wird angenommen, dass die Spannungszustände durch die mehrfachen Brände bzw. die Temperatur verändert werden und damit tendenziell höhere Bruchlasten gemessen werden. Eine weitere Studie mit längeren Alterungszeiten würde zu einer besseren Interpretation der Werte führen und ist notwendig.

| Folgende Fragen können wir nach den 2 Untersuchungen beantworten: |

|---|

|

Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass hinsichtlich der Parameter, die im Rahmen der beiden Untersuchungen getestet wurden, aus Sicht der Autoren wiederholte Brände während der Herstellung durchaus möglich sind. Hohe Bruchlastwerte könnten allerdings einen hohen Spannungszustand in der Restauration widerspiegeln, der große Kräfte benötigt, um zur Fraktur überwunden zu werden; außerdem dürfen auch andere wichtige Parameter wie z.B. die optischen Eigenschaften nicht außer Acht gelassen werden. Daher sollte wiederholtes Brennen trotzdem auf das Nötigste eingeschränkt werden.

Die Verbundfestigkeitswerte aller getesteten Verblendkeramiken überstiegen sowohl im Schwickerath-Versuch die Mindestanforderungen der Norm [28] als auch im Bruchlastversuch die maximal durchschnittlichen Kaukräfte [29] – auch nach bis zu 10 Bränden und im gealterten Zustand. Jedoch sollten die Aussagen in weiteren Studien geprüft werden.

Näheres zu den Autoren des Fachbeitrages: Dr. Dipl. Ing. Bogna StawarczykBildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.