Diabetes und Mundgesundheit

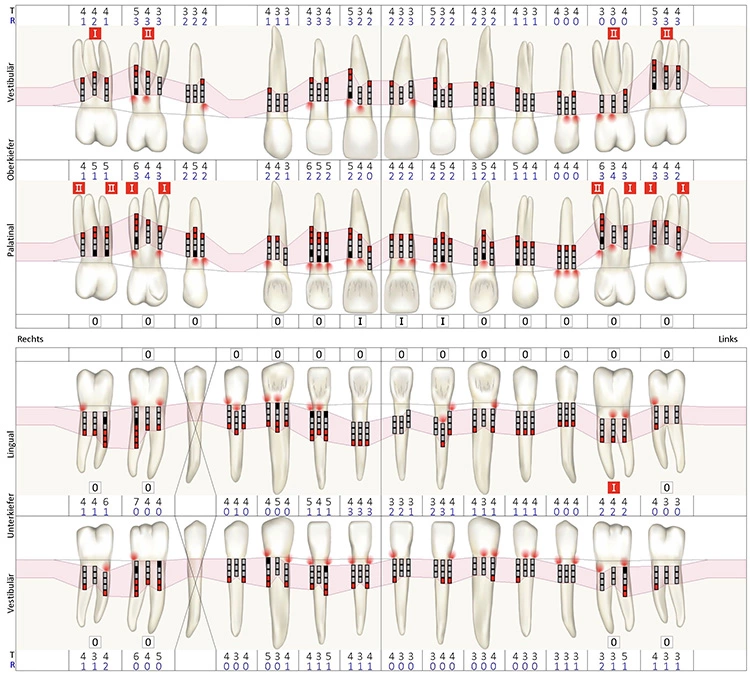

Diabetes mellitus und Parodontitis: Beide Erkrankungen sind von hoher gesellschaftlicher Relevanz und stehen darüber hinaus in einem bidirektionalen Verhältnis zueinander, weshalb sich z.B. die Einstellung des Blutzuckerspiegels positiv auf den Parodontalstatus auswirkt und umgekehrt. Deshalb sollten sich im Rahmen der zahnärztlichen Behandlung interdisziplinäre Ansätze als zentraler Baustein in der Prävention und Früherkennung des Diabetes mellitus etablieren. Der folgende Beitrag zeigt die Möglichkeiten einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Zahnärzten und Diabetologen zur optimalen patientenindividualisierten Therapie auf.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen