Ackermann

Ackermann

Digitaler Workflow in der Implantatprothetik

Die Implantologie hat sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt. Situationen, die noch vor wenigen Jahren aus therapeutischer Sicht als wenig erfolgversprechend oder gar als aussichtslos galten, können heute erfolgreich implantologisch versorgt werden. Die Langzeiterfolge führten zu einem Überdenken anderer zahnärztlicher und chirurgischer Therapieformen. So sollten bei jeder Maßnahme die Schonung und der Erhalt des Knochengewebes im Vordergrund stehen. Der Knochen wird für die Implantation benötigt und muss, z.B. nach erfolglosen zahnerhaltenden Eingriffen, mit großem Aufwand rekonstruiert werden. Untersuchungen haben bewiesen, dass Knochengewebe durch implantatgetragenen oder implantatgestützten Zahnersatz erhalten werden kann.

Eine verbesserte Diagnostik und Planung haben dazu geführt, dass heute auch schwierige Situationen gemeistert werden können. Hinzu kommt, dass durch Computereinsatz und spezielle Implantations-Software die Diagnostik und Planung im Zusammenhang mit dreidimensionalen Röntgenbefunden und digitalen Schnittbildern exakter vorbereitet sowie die Pfeilerinsertion sicherer durchgeführt werden kann. Für die prothetische Rekonstruktion ermöglicht die Software eine „Rückwärtsplanung“; hierbei wird die Gestaltung der Suprastruktur sowie deren dreidimensionale Ausrichtung berücksichtigt und in angezeigten Fällen funktionelle Bewegungen simuliert.

Der Einsatz computergestützter Aufnahmeverfahren ermöglichte auch, dass mit der digitalen, intraoralen Abformung die Erstellung eines virtuellen Modells möglich wurde. Mittels der CAD/CAM-Technik kann der Scanbody, die klinische Positionsmarke des Implantatpfeilers, zusammen mit den Zahnstümpfen gescannt und die passende Implantatkrone mit dem Abutment konstruiert sowie die individuelle Angulation berechnet werden. Ackermann erläutert, dass mit der Digitaltechnik auch der Weg geöffnet wurde, um neue Werkstoffe für die Fertigung von implantatgetragenen Kronen und Brückengerüsten sowie von Abutments mit individualisiertem Emergenzprofil zu nutzen. Ferner können für Langzeitprovisorien NC-fräsbare Kunststoffe für die Sofortversorgung zum Einsatz kommen, die während der enossalen Einheilphase die Kaufunktion sicherstellen, Heilprozesse begünstigen oder in angezeigten Fällen für die periimplantäre Weichgewebsumformung verantwortlich sind.

Mesostruktur stützt das Weichgewebe

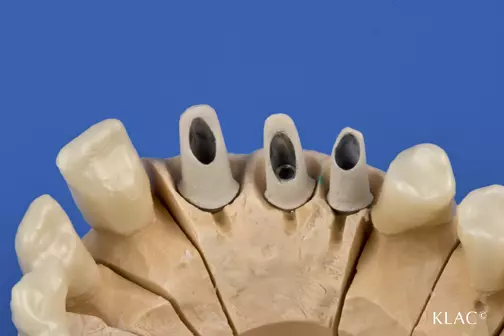

Eine entscheidende Schnittstelle zwischen dem Implantat und der prothetischen Suprastruktur ist das Implantat-Abutment (Abb. 2 und 3). Als transgingivale Verbindung stützt es das periimplantäre Weichgewebe und ist für die mechanische Stabilität der Suprakonstruktion verantwortlich. Die Anforderungen für das Abutment sind: eine hohe Stabilität und Dauerfestigkeit, eine chemische Beständigkeit, eine sehr gute Biokompatibilität, die Option für eine individuelle Formgebung und Achsenausrichtung sowie ästhetische Eigenschaften, um durch ein Maskieren das Durchschimmern des meist grauen Titan-Enossalteils bei dünner Gingiva zu verhindern.  Neuendorff, Ackermann

Neuendorff, Ackermann Neuendorff, Ackermann

Neuendorff, Ackermann

Lange Zeit standen für Mesostrukturen lediglich konfektionierte Abutments aus Titan zur Verfügung. Herausforderungen ergaben sich hierbei aus der drehrunden Form, die der Zahnanatomie nicht entspricht, aus der eingeschränkten Ästhetik besonders bei dünner Gingiva, aus der unzureichenden Positionierbarkeit der Zementfuge und aus Einschränkungen bei der Angulation.

Neuendorff, Ackermann

Neuendorff, Ackermann Neuendorff, Ackermann

Neuendorff, Ackermann Ackermann

Ackermann Ackermann

Ackermann

Die Stabilität von ZrO2-Abutments wurde mit einer Titanhülse (TiBase, Sirona; Variobase, Straumann) gesteigert, auch in der Absicht, die Mesostruktur für Implantate im Molarenbereich zu qualifizieren. Als individualisiertes „Hybrid-Abutment“ wird die Titanbasis von einem Überwurf aus ZrO2 umschlossen, das mit dem Titan extraoral zusammengefügt und verklebt wird (Abb. 8 bis 10). Dadurch entsteht eine spannungsfreie Verbindung zwischen Enossalpfeiler, Abutment und Krone. Die gingivaformende Basis endet direkt oberhalb der Implantatschulter und geht mit dem Schraubenschlot in den Fügebereich mit ZrO2 über. Der koronale ZrO2-Anteil gewährleistet bei hoher Stabilität ein dauerhaftes, helles Durchschimmern im Weichgewebe, vor allem dann, wenn ein dünner Weichgewebstypus präsent ist.  Neuendorff, Ackermann

Neuendorff, Ackermann Neuendorff, Ackermann

Neuendorff, Ackermann Neuendorff, Ackermann

Neuendorff, Ackermann

Für die Herstellung von Implantatkronen und -brücken kann laut Ackermann ZrO2 als Gerüstwerkstoff bevorzugt werden (z.B. Lava, 3M), weil der Werkstoff über eine hohe Biegebruchfestigkeit verfügt (Abb. 11). Als Mindestfläche für Brückenverbinder empfiehlt der Referent 7 bis 8 mm2 im Frontzahnbereich, 9 bis 12 mm2 für Konnektoren im Molarensektor. In klinischen Studien mit verblendeten Kronen und Brückengerüsten aus ZrO2 wird von guten Erfolgsraten berichtet; in anderen Studien wurde ein hoher Anteil von Verblendfrakturen (Chipping) auf ZrO2 festgestellt.  Neuendorff, Ackermann

Neuendorff, Ackermann

Monolithen verhindern Chipping

Verblendfrakturen auf ZrO2-Gerüsten sind inzwischen rückläufig, weil in zunehmendem Maße monolithische, also verblendfreie ZrO2-Kronen mit semitransparenter Lichtdynamik genutzt werden. Obwohl das monolithische ZrO2 vor dem Sintern eingefärbt oder bereits zahnfarbene ZrO2-Blocks gefräst werden können, bleiben diese Kronen laut Ackermann aus ästhetischen Gründen auf den Seitenzahnbereich beschränkt. ZrO2-Monolithen stellen jedoch einen Ersatz für Vollgusskronen und -brücken dar und haben im Vergleich zu diesen einen ästhetischen Vorteil. Gute Aussichten für ZrO2-Monolithen bietet die Implantatprothetik; hier kann wegen der fehlenden Propriozeption der Implantate bzw. der fehlenden ossären Eigenbeweglichkeit des Enossalpfeilers und des taktilen Defizits das erhöhte Risiko einer Fraktur ausgeschlossen werden. Die okklusale Adjustierung muss jedoch sehr sorgfältig vorgenommen werden, damit keine Fehlkontakte als Triggerfaktoren für Parafunktionen wirken.

Damit ein Implantat als erfolgreich gewertet werden kann, muss jegliche Mobilität in der kompletten Konstruktion ausgeschlossen werden. Ob eine Implantatkrone verschraubt oder zementiert wird, hängt von der Präferenz des Behandlers und von der vestibulo-oralen Positionierung des Implantates ab. Ein palatinal gelegener Schraubenzugang ermöglicht eine Verschraubung. Die Vorteile liegen in einem möglichen späteren Zugang zur Schraube und in der Vermeidung von Zementresten im periimplantären Weichgewebe. Als Nachteile sind eine größere Gefahr von Keramikabplatzungen aufgrund der diskontinuierlichen Keramikfläche und mögliche biomechanische und hygienische Probleme bei zu ausladenden Überhängen anzusehen. In mehreren Studien stellten das Lösen oder Abbrechen der Schraube die häufigste Komplikation dar, meist ausgelöst durch die mangelnde Vorspannung der Schraube. Dieses Problem ist auch die Ursache, warum auch die auf das Abutment aufzementierten Suprastrukturen temporär oder semi-permanent befestigt werden sollten.

Der Referent bevorzugt zementierte oder geklebte Suprakonstruktionen; sie erlauben eine den anatomischen Voraussetzungen entsprechende Gestaltung der Abutments. Nicht ideal positionierte bzw. angulierte Implantatachsen können leichter ausgeglichen werden. Mit der Verwendung von Vollkeramik, die ein weitgehend naturnahes, ästhetisches Erscheinungsbild liefert, wird es möglich, den Präparationsrand geringfügig supragingival zu legen. Damit ist ein Zugang zur Entfernung von Kleberüberschüssen gewährleistet. Für die definitive Befestigung benutzt Ackermann Polycarboxylat-Zement (Durelon, 3M), der eine hohe Haftkraft bietet und den Mikrospalt zwischen Krone und Abutment dicht verschließt.

Wenn heutzutage CAD/CAM-Verfahren viele Arbeitsprozesse in der Implantatprothetik übernommen haben, dann liegt es daran, dass industriell vorgefertigte Werkstoffe, standardisierte Produktionsprozesse, Software-gesteuerte Kontrollphasen zur Einhaltung von Mindeststärken sowie die materialschonende Bearbeitung eine hohe Behandlungs- und Fertigungsqualität bieten. Diese Kriterien tragen wesentlich dazu bei, dass Implantate mit CAD/CAM-gefertigten Suprastrukturen eine hohe Überlebensrate aufweisen. Werden Untersuchungsergebnisse zugrunde gelegt, scheint die Kombination von individuell anatomisch geformten Mesostrukturen und implantatgetragenen, vollkeramischen Kronen eine vergleichbare klinische Dauerhaftigkeit zu gewährleisten wie bei metallkeramischen Suprakonstruktionen.

Auf einen Blick

Grundsätzlich lässt sich anhand der klinischen Erfahrungen resümieren, dass neue Verfahren und Werkstoffe die Erfolgsrate in der Implantologie deutlich verbessert haben. Auf Grundlage der aktuellen, materialspezifischen Weiterentwicklungen und der zunehmenden klinischen Expertise im Umgang mit Implantaten, Abutments und prothetischen Suprastrukturen können Keramikwerkstoffe bei korrekter Indikationsstellung und besonders in ästhetischer Hinsicht eine gute Alternative zu Implantat-Suprastrukturen aus Titan sein. Gegenüber vorfabrizierten Standard-Abutments bietet das individualisierte Keramik-Abutment ein breiteres Indikationsspektrum, ermöglicht eine individuelle Formgebung und Achsenausrichtung und somit die größere prothetische Freiheit für die Gestaltung des zukünftigen Kronenrandes. Hybrid-Abutments mit Titanbasis bieten eine spannungsfreie Verbindung zwischen Enossalpfeiler, Abutment und Krone.

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.