|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Selbst kleine Unachtsamkeiten können einen Brand auslösen – etwa ein versehentlich eingeschalteter Wasserkocher im Personalraum, der unbemerkt überhitzt und das Zimmer in Flammen setzt. Da zwischen Entstehungsbrand und Vollbrand oft nur wenige Minuten liegen, zählt im Ernstfall jede Sekunde. Ein Brandereignis ist oft das Ende eines Dentallabors oder einer Praxis: Nur 23% der Firmen waren nach einem Brandereignis wieder voll betriebsfähig, für 71% war es das Ende. Nur 33% aller Unternehmen überleben einen Brand auf lange Sicht – so das Ergebnis einer Erhebung der IHK Trier.

Gesetzliche Grundlagen und Vorschriften

Budde-Siegel

Budde-SiegelIn Deutschland unterliegt der Brandschutz in Dentallaboren einer Reihe von Gesetzen und technischen Regeln. Bauordnungsrechtlich gelten die Landesbauordnungen (LBO) der jeweiligen Bundesländer. Sie verlangen in der Regel zwei voneinander unabhängige, bauliche Rettungswege aus jeder Nutzungseinheit (§ 33 MBO) – zumindest einen ersten baulichen Fluchtweg (z.B. Treppenhaus) und einen zweiten Rettungsweg, der ersatzweise auch durch Anleiterung der Feuerwehr über Fenster oder Balkon erfolgen kann. Diese Anforderungen werden bereits in der Baugenehmigung bzw. im Nutzungsänderungsbescheid festgelegt.

Auflagen betreffen typischerweise Rettungswege, Notausgänge und deren Beschilderung, Feuerlöscher sowie feuerbeständige Türen. Fehlt beispielsweise ein vorgeschriebener zweiter Notausgang, kann dies nicht nur behördliche Auflagen nach sich ziehen – im Brandfall könnte sogar die Versicherung wegen Verletzung von Sicherheitsvorgaben Leistungen verweigern. Strafrechtliche Folgen und zivilrechtliche Forderungen sind die logische Folge. 2019 stellte die Aufsichtsbehörde bei der Begehung eines Dentallabors mit 25 Beschäftigten „Gefahr im Verzug“ fest, weil der zweite Rettungsweg unzureichend war – in diesem Fall nur eine Wendeltreppe in den Keller und gleichzeitig waren alle Fenster vergittert; eine sofortige Betriebsstilllegung stand da im Raum. Wer ein Dentallabor eröffnen oder in neue Räumlichkeiten umziehen möchte, sollten daher frühzeitig mit Architekten, Sachverständigen und Behörden klären, wie die bauordnungsrechtlichen Brandschutzanforderungen (insbesondere Rettungswege) erfüllt werden können.

Auch das Arbeitsstättenrecht ist relevant: Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) schreibt allgemeine Schutzmaßnahmen vor, die in technischen Regeln konkretisiert werden. Gemäß ArbStättV/ASR müssen Arbeitgeber jederzeit mit der Möglichkeit eines Brandes rechnen und entsprechend vorsorgen. Konkret fordert die Technische Regel ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ eine angemessene Ausstattung und Organisation des Brandschutzes.

Dazu zählen zum Beispiel eine ausreichende Anzahl und die richtige Art von Feuerlöschern, die Einrichtung von Rettungswegen und Notausgängen, Alarmierungseinrichtungen sowie die Bestellung und Ausbildung von Brandschutzhelfern. Hält sich der Arbeitgeber an diese technischen Regeln, kann er davon ausgehen, dass er die ArbStättV-Anforderungen erfüllt. Andernfalls muss durch andere Lösungen das gleiche Schutzniveau nachgewiesen werden. Diese werden aber nur selten von den Aufsichtsbehörden (§ 3a ArbStättV) anerkannt.

Achtung: Viele Freiberufler sind der Meinung, dass für sie die Arbeitsstättenregeln nicht gelten würden. Dies ist aber eine Fehldeutung. Sie müssen sich auch im kleinen Rahmen an diese Regelungen halten. Für den Umgang mit gefährlichen oder brennbaren Stoffen greifen das Gefahrstoffrecht und entsprechende Unfallverhütungsvorschriften.

TRGS 800 „Brandschutzmaßnahmen“ (Technische Regeln für Gefahrstoffe) richtet sich an alle Betriebe, die mit brennbaren Gefahrstoffen umgehen. Sie gilt auch in Dentallaboren, in denen zum Beispiel entzündliche Flüssigkeiten (alkoholbasierte Desinfektionsmittel, Lösungsmittel etc.) verwendet oder gelagert werden. Bei einer normalen Brandgefährdung, wie zum Beispiel im Büro, fordert TRGS 800 keine über die allgemeinen Maßnahmen hinausgehenden Schritte. Liegen jedoch erhöhte Brandgefahren vor, sind zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich.

In Dentallaboren können solche Gefahren zum Beispiel durch die Menge entflammbarer Flüssigkeiten oder den Einsatz von vielen elektrischen Geräten gegeben sein. Hier sollte im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sorgfältig bewertet und dokumentiert werden, ob die Brandgefahr über „das Übliche“ hinausgeht. Gegebenenfalls sind dann weitergehende Vorkehrungen (zusätzliche Löschausrüstung, mehr Brandschutzhelfer, automatischer Melder, Gefahrstoffkataster etc.) zu treffen. Die Ergebnisse dieser Beurteilung müssen schriftlich vorliegen und regelmäßig überprüft werden. Ergänzend sind diverse DIN-Normen einschlägig. So regelt beispielsweise DIN 14096 Aufbau und Inhalte einer Brandschutzordnung (Teile A, B, C) für Betriebe, die vor allem bei erhöhter Gefährdung verlangt wird, aber auch sonst eine sinnvolle Orientierung ist. DIN 4102 (und Eurocode EN 13501) klassifizieren Baustoffe und Bauteile nach ihrem Feuerwiderstand, was wichtig für Türen, Decken und Wände ist. DIN EN 3 normiert tragbare Feuerlöscher (Kennfarben, Brandklassen etc.), DIN 14676 gibt Hinweise zur Rauchwarnmeldung. Zwar muss ein Laborinhaber diese Normen nicht auswendig kennen, aber Fachplaner und Ausstatter orientieren sich daran.

Häufige Brandgefahren

Budde-Siegel

Budde-SiegelDentallabore unterschätzen leicht die Brandrisiken im Alltag. Tatsächlich gehören sie durch die spezifischen Arbeitsmittel und Materialien zu den Bereichen mit potenziell erhöhter Brandgefährdung. Das gesamte Team sollte daher für typische Gefahren sensibilisiert sein. Zu den häufigsten Brandursachen bzw. Gefahrenquellen zählen:

- Defekte oder überlastete Elektrogeräte und -anlagen: Elektrizität ist die Brandursache Nr. 1. Über die Hälfte aller untersuchten Brandschäden lässt sich auf Defekte oder unsachgemäße Nutzung elektrischer Geräte zurückführen. Mangelnde Wartung (z.B. veraltete Kabel, fehlende Prüfung) und Überlastung – ein Klassiker ist der „Mehrfachstecker am Mehrfachstecker“ – führen schnell zur Überhitzung. Beispiel: Ein überhitztes Laborgerät oder ein kurzschlussanfälliger Autoklav kann unbemerkt einen Schwelbrand auslösen.

- Brennbare Chemikalien und Materialien: In Laboren werden etliche entzündliche Flüssigkeiten eingesetzt – allen voran alkoholische Desinfektionsmittel (Flächendesinfektion, Händedesinfektion), aber auch Lösemittel im Labor oder chemische Reinigungsmittel. Diese sind leicht entflammbar und können bei falscher Handhabung oder Leckagen zu Brandherden werden. Papier, Kartonagen, Textilien und Kunststoffabfälle können in größerer Menge ebenfalls ein erhebliches Brennmaterial darstellen – insbesondere, wenn sie unsachgemäß in der Nähe von Zündquellen gelagert werden. TRGS 800 weist darauf hin, dass selbst solche „gewöhnlichen“ Stoffe im betrieblichen Kontext als Gefahrstoff zu betrachten sind, wenn von ihnen aufgrund der Menge beziehungsweise der Umgebung eine erhöhte Brandgefahr ausgeht.

- Offenes Feuer und heiße Oberflächen: Offenes Licht ist selten nötig – umso fataler, wenn es doch verwendet wird. Beispielsweise Kerzen zur Adventszeit im Empfangsbereich oder Bunsenbrenner im Labor stellen eine klare Brandgefahr dar und sollten nie unbeaufsichtigt betrieben werden. Ebenso sind Raucher in und vor den Räumlichkeiten oder Wärmequellen wie Heizdecken, Kaffeemaschinen, Heizlüfter im Auge zu behalten.

- Unachtsamkeit und organisatorische Mängel: Ein häufiger Faktor ist menschliches Fehlverhalten. Dazu gehört, wenn Geräte nicht ausgeschaltet oder trotz Warnung weiter genutzt werden („das wacklige Kabel geht schon noch“), in der Hektik Essen auf dem Herd im Personalraum vergessen wird, aber auch fehlendes Gefahrenbewusstsein allgemein.

- Brennbare Materialien in Rettungswegen: Abgestellte Kartons, Dekoration oder leicht entflammbare Wandverkleidungen im Flur können im Brandfall schnell Feuer fangen und Fluchtwege unpassierbar machen. Auch verstellte oder verschlossene Notausgänge sind ein gefährliches Organisationsdefizit.

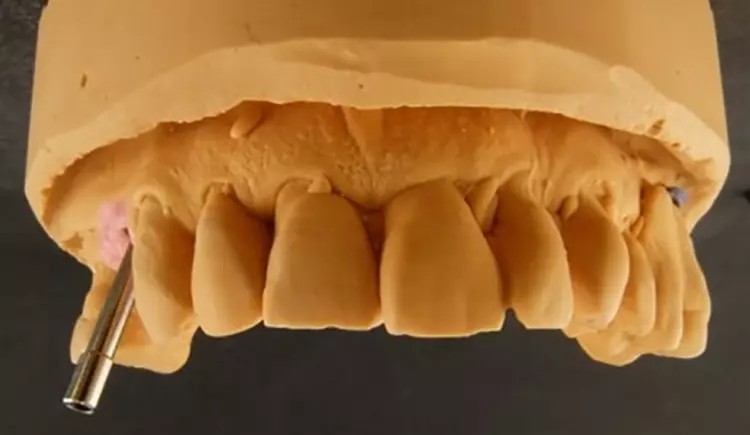

Besondere Risikobereiche sind vor allem der Technik-/ Elektrobereich und der Hygiene-/Sterilisationsbereich. Im Steri laufen Autoklaven bei hohen Temperaturen, Ultraschallbäder mit Alkohollösungen, Thermodesinfektoren etc. Hier treffen Hitze und entzündliche Flüssigkeiten zusammen. Wichtig ist, diese Geräte gemäß Herstellerangaben zu betreiben, ausreichend zu lüften und Gegenstände, die mit Desinfektionsmittel behandelt wurden, vor der Weiterbearbeitung mit Hitze oder Strom trocknen zu lassen (Verpuffungsgefahr). Im Laborbereich wiederum können brennbare Dentalmaterialien (z.B. Alkohol in Polierpasten, Kunststoffmonomere) und Geräte wie Brennöfen oder Schleifmaschinen eine Rolle spielen. Insgesamt gilt es, in allen Bereichen potenzielle Zündquellen und Brennstoffe zu erkennen und durch technische oder organisatorische Maßnahmen zu entschärfen.

Baulicher Brandschutz:

Gebäude, Fluchtwege und Technik

Bauliche (vorbeugende) Brandschutzmaßnahmen bilden das Grundgerüst der Sicherheit – sie sollen Brände verhindern und im Ernstfall die Ausbreitung begrenzen sowie die Flucht ermöglichen. Für Laborbetreiber (insbesondere bei Neugründung oder Übernahme) lohnt sich ein Blick in das Brandschutzkonzept des Gebäudes, sofern vorhanden. Viele moderne Gebäude haben ein Brandschutzkonzept, das Vorgaben zu Bauart, Rettungswegen, technischen Anlagen etc. enthält. Ist kein formelles Konzept vorhanden, greifen die Mindestanforderungen der Landesbauordnung und ArbStättV.

Rettungswege und Notausgänge sind das A und O. Jedes Dentallabor muss einen ausreichend breiten, jederzeit freien Hauptfluchtweg ins Freie oder in einen sicheren Bereich haben – in der Regel ist das der Flur zum Gebäudeausgang oder das Treppenhaus.

Zusätzlich ist – außer im Erdgeschoss mit Tür direkt nach draußen – ein zweiter Rettungsweg notwendig (z.B. ein weiteres Treppenhaus, eine Außentreppe oder ein Fenster bzw. Balkon, der von der Feuerwehr mit Leitern erreicht werden kann). Prüfen Sie bereits bei der Auswahl der Räumlichkeiten, ob ein zweiter Rettungsweg vorhanden ist oder ob ggf. bauliche Anpassungen nötig sind. Notausstiege über Fenster müssen groß genug und erreichbar sein; falls sie in Innenhöfe führen, ist eine Feuerwehrzufahrt dorthin erforderlich.

Türen auf Fluchtwegen dürfen nicht verschlossen sein, müssen in Fluchtrichtung aufschlagen und dürfen den dahinterliegenden Fluchtweg nicht einschränken, damit im Gedränge niemand dahinter blockiert wird. Typische Fehler, die es zu vermeiden gilt, sind z.B. zugestellte Flure (durch Rollstühle, Kinderwagen, Möbel) oder Notausgangstüren, die abgeschlossen sind oder durch Vorhänge verdeckt werden. Denken Sie daran: Im Alarmfall zählt jede Sekunde – niemand darf erst ein Hindernis wegräumen oder nach einem Schlüssel suchen müssen, um ins Freie zu gelangen!

Alle Rettungswege und Notausgänge sind gemäß ArbStättV/ASR mit Sicherheitszeichen zu markieren (grüne Hinweisschilder „Ausgang“/„Notausgang“ mit Richtungspfeilen). In vielen Laborräumen genügt die allgemein bekannte Beschilderung zum Gebäudeausgang. Befinden sich die Räumlichkeiten des Labors jedoch in einem größeren Komplex oder oberhalb des Erdgeschosses, sollte ein Flucht- und Rettungsplan aushängen (am besten im Eingangs- oder Wartebereich). Dieser Plan zeigt den Gebäudegrundriss, den aktuellen Standort, Fluchtwege, Notausgänge, Feuerlöscher und den Sammelplatz. Besucher können sich so im Vorfeld orientieren. Zudem ist in fensterlosen Fluren oder bei Räumen im Kellergeschoss eine Notbeleuchtung sinnvoll oder vorgeschrieben, damit im Falle eines Stromausfalls die Fluchtwege beleuchtet bleiben. Fehlende Beschilderung oder Notbeleuchtung zählen zu den häufigen Mängeln in Dentallaboren.

Oft befinden sich Unternehmen wie Dentallabore in Mischgebäuden (Wohn- und Geschäftshäuser). Hier ist darauf zu achten, dass die Räumlichkeiten ggf. feuerbeständig von angrenzenden Nutzungseinheiten getrennt sind – zum Beispiel durch Wände und Decken in entsprechender Feuerwiderstandsklasse (F30, F90 etc., je nach Anforderung). So soll verhindert werden, dass ein Feuer aus der Labor auf Wohnungen übergreifen kann und natürlich umgekehrt). Türen in feuerbeständigen Wänden müssen in der Regel selbstschließend und dichtschließend sein (Rauchschutztüren). Ein klassisches Beispiel ist die Tür vom Dentallabor ins Treppenhaus. Diese muss oft als T30-RS Tür (30 Minuten feuerhemmend, Rauchschutz) ausgeführt sein, damit Feuer und Rauch nicht sofort ins Treppenhaus – den wichtigen ersten Rettungsweg – gelangen.

Budde-Siegel

Budde-SiegelDurchbrüche (etwa für Leitungen, Rohre, Kabelschächte) müssen brandsicher abgedichtet sein. Bei Übernahme eines bestehenden Labors lohnt es sich, solche baulichen Punkte mit einem Sachverständigen oder dem Vermieter zu klären. Insbesondere in Altbauten entspricht die Substanz nicht immer modernen Brandschutzstandards.

Eine häufige Brandursache sind elektrische Anlagen. Baulich kann hier viel vorbeugend getan werden: Lassen Sie die Elektroinstallation regelmäßig prüfen (Stichwort E-Check, DGUV V3-Prüfung der ortsfesten Anlage). In medizinischen Betrieben gelten erhöhte Anforderungen an den Fehlerschutz; achten Sie zum Beispiel auf funktionierende FI-Schutzschalter (RCDs), die Fehlerströme ableiten und Brände durch Kurzschluss oder Erdschluss verhindern.

Mehrfachsteckdosen sollten fachgerecht installiert sein – Kaskadierungen („Steckerleiste in Steckerleiste“) sind wegen der Gefahr einer Überlastung tabu. Elektrische Betriebsräume (Serverräume, Verteilungen) sollten keine unnötigen Brennstoffe (Papierlager etc.) enthalten und im Idealfall mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. Gerade nach Praxisschluss kann ein Schwelbrand in einem Technikraum unbemerkt großen Schaden anrichten – ein Rauchmelder mit Funkalarm oder Aufschaltung kann frühzeitig warnen.

Lüftungsanlagen und Klimageräte sind ebenfalls brandtechnisch relevant: Filter in Klima- und Absauganlagen müssen regelmäßig gewechselt werden, damit sich kein brandfördernder Staub oder Flusen ansammeln. Durchführungen in andere Brandabschnitte brauchen Brandschutzklappen.

Für gewöhnliche Dentallabore sind Brandmelde- (BMA) oder Sprinkleranlagen meist nicht gesetzlich vorgeschrieben – die Personenbelegung ist relativ gering und die Räume sind vergleichsweise klein. Allerdings können solche Anlagen freiwillig installiert werden oder im Einzelfall durch Behörden oder Versicherer gefordert sein (etwa in Kliniken oder großen Medizinzentren). Rauchmelder sind in Privaträumen (Schlafzimmer, Flure in Wohnungen) in fast allen Bundesländern Pflicht, in gewerblichen Räumen bisher aber nicht flächendeckend vorgeschrieben. Trotzdem ist es empfehlenswert, zumindest in kritischen Bereichen Rauchwarnmelder anzubringen (z.B. im Technikraum, Archiv, Aufenthaltsraum). Diese können auch ohne Voll-BMA kostengünstig nachgerüstet werden. Löschanlagen wie automatische Sprinkler sind in normalen Dentallaboren unüblich; sie kommen eher in Kliniken oder Sonderbauten zum Einsatz.

Sinnvoll können jedoch fest installierte Löschmittel in Spezialbereichen sein. Dazu gehört beispielsweise eine CO2-Löschanlage in einem servergesicherten EDV-Schrank, sofern dort sehr empfindliche Geräte stehen. Solche Entscheidungen trifft man am besten in Absprache mit einem Brandschutzfachplaner unter Berücksichtigung von Kosten und Nutzen.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.