Was müssen wir morgen (wieder) können, was wir (gestern) schon einmal konnten? Diese Frage, die sich sowohl bei militärischen wie auch bei zahnärztlichen Fähigkeiten stellen lässt, war der Aufhänger für diesen Vortrag. „Die Bundeswehr hat nach der Wende vor 33 Jahren den größten Umbau der Geschichte der Deutschen Heere erlebt“, so der damalige Inspekteur des Heeres General Gudera – und mit der Utopie des ewigen Friedens eine Reihe von Fähigkeiten abgegeben, die jetzt wieder mühsam aufgebaut werden müssen, wie man ergänzen möchte. Die Aussetzung der Wehrpflicht war dann der letzte Axthieb, den man an die Wurzeln der größten Friedensbewegung in unserem Land gelegt hatte.

Nach dem Angriff Putins auf die Ukraine wurde die Zeitenwende ausgerufen und mittlerweile wird – zumindest derzeit – von der Mehrzahl der Politiker/-innen jeglicher Couleur zugegeben, dass die absolute Minimierung der Streitkräfte ein Fehler war. Der Verlust von Fähigkeiten wirkt dabei schwerer als der von Gerät: Letzteres lässt sich relativ kurzfristig wieder beschaffen, der Aufbau von militärischem Wissen und Infrastruktur hingegen ist eher mittel- bis sogar nur langfristig möglich. Es bleibt aber auch die Frage zu stellen, ob es tatsächlich Vernunft oder nur Angst ist, die die derzeitige Unterstützung der Bundeswehr befördert. – So weit, so militärisch.

Leider kann man nun auch eine gewisse Analogie bei der Neuordnung der Zahnmedizinischen Approbationsordnung ziehen und gefährdet in Zukunft zwar nicht die Sicherheit des Landes, aber mindestens die Gesundheit der Patientinnen und Patienten bzw. deren Wiederherstellung: Auch hier gibt man Fähigkeiten auf, die man hatte und die dann wohl nur schwer wieder zurückzuholen sind, wenn man in einigen Jahren erkennt, dass ein massiver Qualitätsverlust in der – insbesondere prothetischen – Versorgung der Bevölkerung zutage treten wird.

Was ist passiert?

Statt der ohne Zweifel anstehenden – aber behutsam durchzuführenden – Novellierung der Approbationsordnung für Zahnmedizin wurde eine „neue“ Approbationsordnung kreiert, die mit ihren Ausbildungsinhalten an den realen Anforderungen bei der Versorgung der Patientinnen und Patienten vorbeigeht: Die Versorgungen werden komplexer, Patientinnen und Patienten anspruchsvoller, die Ausbildungsinhalte dagegen weniger. Aus der alten AO-Z wurde die ZApprO. Das fast schon Tragikomische an der Geschichte ist, dass diese Neuordnung nicht primär von einer nichtwissenden Ministerialbürokratie, sondern durchaus von zahnmedizinischen Fachvertretern vorangetrieben wurde.

Zwei „Argumente“ liegen dabei der Neuordnung der Approbationsordnung zugrunde. Zum einen: Die alte AO-Z sei von 1955 und tauge deshalb per se schon nichts. Zum anderen: Die unzweifelhaften Präventionserfolge der deutschen Zahnmedizin, belegt durch die Mundgesundheitsstudien I bis V, führten dazu, dass es zu einer radikalen Reduktion des prothetischen Behandlungsbedarfes unserer Bevölkerung komme.

Somit brauche es diesbezüglich auch keine umfangreiche zahntechnische Ausbildung mehr. Das erste Argument ist dabei schon als skurril zu benennen, denn allein das Alter einer grundsätzlichen Verordnung vermag nichts über deren Qualität auszusagen. Man sieht an diesem Punkt lediglich, wie dünn die Argumentationslage war. Der zweite Punkt ist da sicherlich vielschichtiger.

Tatsächlich hat die allgemeine Mundgesundheit in der deutschen Bevölkerung zugenommen, aber die durchschnittliche Lebenserwartung und die Zeitpunkte von Zahnverlust haben sich lediglich ins höhere Lebensalter verschoben. Den Schluss daraus zu ziehen, dass Prothetik keine Rolle mehr spielen werde, ist schon – wie bei den Bundeswehrreformen auch – als blauäugig zu bezeichnen.

Zudem wird die Binsenweisheit verkannt, dass man nur das bewerten kann, was man auch tatsächlich kennt. Darüber hinaus werden weitere Aspekte angeführt, die aber auch mit einer behutsamen Novellierung der alten AO-Z hätten realisiert werden können, worauf ich aber in diesem Kontext nicht weiter eingehen werde.

Was ist die Lage?

Es galt bei der alten AO-Z die Vorgabe, die praxisfertigen Zahnärztinnen und Zahnärzte auszubilden: „Gleichzeitig soll im Studiengang Zahnmedizin ein unmittelbarer Bezug zur Praxis hergestellt werden; der Student soll bereits während seines Studiums so viele Erfahrungen in der Behandlung von Patienten gewonnen haben, dass er in der Lage ist, nach dem Examen als Zahnarzt selbständig tätig zu werden.“* (sog. „Mangel-Gutachten“ aus 1980). Dieses Ziel wurde über die letzten Jahrzehnte sukzessive verlassen.

Stichwortartig seien die wesentlichen Gründe angeführt:

- Lehre wird in den Universitäten trotz aller Lippenbekenntnisse nicht ausreichend honoriert.

- Lehre wurde überbürokratisiert, weil überevaluiert.

- Lehre wurde mit der Zerschlagung des akademischen Mittelbaues durch Ministerin Bulmahn entprofessionalisiert: Einen Großteil der Ausbildungslast tragen so häufig Frischexaminierte mit immer weniger eigener Berufserfahrung.

- Unikliniken sollen mindestens kostenneutral arbeiten: Patientinnen und Patienten zahlen wie in den Praxen zu.

Der Handel „Zeit des Patienten gegen preiswertere hochwertige Arbeiten“ funktioniert damit nicht mehr und so wurde in der Folge künstlich ein Patientenmangel geschaffen.

- Zahntechnikerstellen wurden radikal reduziert und damit vorhandene Ressourcen zur Ausbildungsunterstützung vernichtet.

- Die Anforderungen an Ausbildungsinhalte wurden reduziert.

- Zahntechnische Inhalte wurden als nicht mehr notwendig angesehen und in weiten Teilen gestrichen.

Pospiech

Pospiech

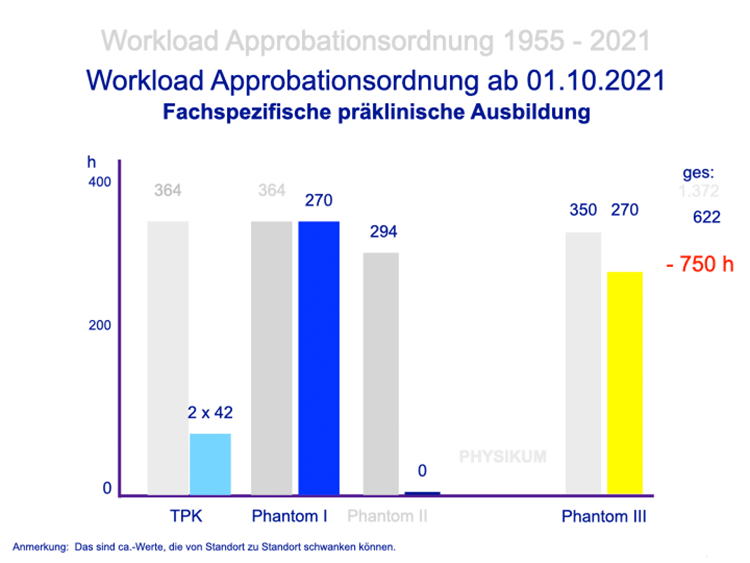

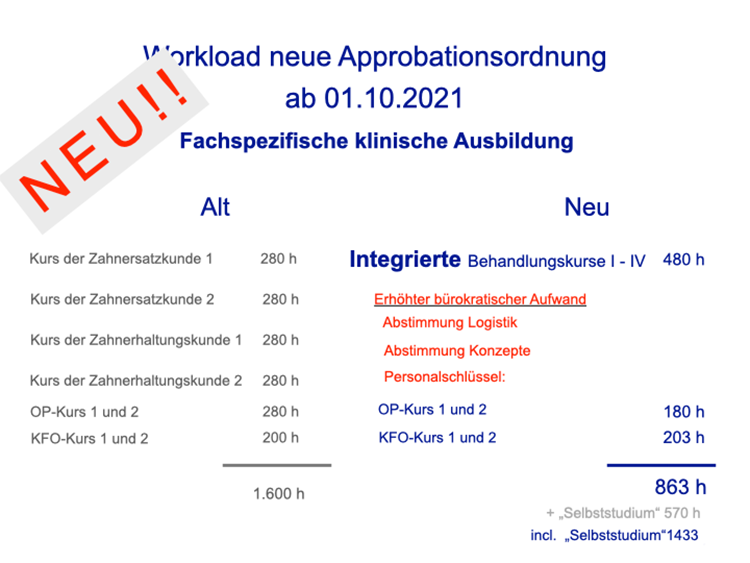

Seit der Mitte der 90er-Jahre hat eine schleichende zeitgeistbedingte Reduktion von Inhalten begonnen und findet ihren Höhepunkt darin, dass praktische Ausbildungsstunden nun auch in der neuen ZApprO offiziell gestrichen wurden (Abb. 2a und b). Zählt man das Physikum als zusätzliche Zeit der Erfahrungssammlung praktischer Fertigkeiten noch hinzu, so sind es rund 800 Stunden praktischer Ausbildung, die vorklinisch fehlen und damit auch klinisch nicht mehr als Grundlage dienen können. Damit kommt es konsequenterweise auch in den klinischen Kursen zu quantitativen – weil vieles länger dauert und man dadurch weniger schafft -, aber mehr noch qualitativen Reduktionen in der praktischen Ausbildung am Patienten. Pospiech

Pospiech Pospiech

Pospiech

Das immer wieder von von der Zahnärzteschaft angeführte Argument, dass wir ja keine Zahntechniker/-innen ausbilden wollen, greift dabei zu kurz und geht am Praxisleben vorbei, denn Zahnärztliche Prothetik ist angewandte Zahntechnik. Über Michael Schuhmacher wurde einmal geschrieben, dass er u.a. deshalb so erfolgreich war, weil er sich auch mit der Technik seiner Fahrzeuge auskannte und deshalb sehr gut mit seinen Mechanikern und Ingenieuren kommunizieren konnte. Dies gilt im übertragenen Sinne auch für das Verhältnis von Zahnmedizin und Zahntechnik.

Beide Seiten müssen kommunizieren können, um das jeweils individuelle Optimum für unsere Patientinnen und Patienten zu erreichen. Die manuelle Schulung, das Gefühl für Formen in Realgröße kommt dabei auch den Anforderungen in der konservierenden Zahnheilkunde zugute.

Aufwachsübungen sind auch Training für Füllungen und direkte Restaurationen. Deshalb muss eigentlich so zügig wie möglich über die Rückkehr zur grundsätzlichen alten Form der AO-Z mit dann sinnvollen Novellierungen nachgedacht werden, solange noch eine gewisse Infrastruktur an den Universitäten vorhanden ist.

Das ist auch nicht utopisch, denn auch in der Medizin wird bereits wieder über die Korrektur von Irrwegen nachgedacht.** Denn allein die Gelder, die durch eine Gleichschaltung einiger vorklinischer Inhalte mit der Medizin benötigt werden, wie u.a. beim kostenträchtigen Aufwand des Kreierens zentraler Multiple-Choice-Fragen durch das IMPP, könnten wesentlich besser für die Subventionierung der prothetischen Versorgung von Patientinnen und Patienten in den klinischen Kursen genutzt werden.

Die zu absolvierenden Krankenhauspraktika sind für angehende Zahnmedizinstudenten und -studentinnen, aber auch für die Krankenhäuser nicht zielführend, weil keine der beiden beteiligten Parteien darin einen Vorteil sieht und so das Engagement in der Umsetzung verhalten bleibt. Praktika in sog. Lehrpraxen mögen dann hilfreich sein, wenn diese kalibriert sind. In vielen Fällen dient sonst ein solches Praktikum aufgrund abweichender Inhalte und Qualitätsansprüche mehr der Verwirrung als dem Nutzen.

Das Anwachsen des Druckvolumens von alter AO-Z zur neuen ZAppro spricht ebenfalls eine beredte Sprache. Aus ganzen 21 Seiten im DIN-A5-Format (AO-Z) wurden 104 DIN-A4-Seiten der ZApprO. Die großzügigen Richtlinien der alten Ordnung, die man auch mit den kurzen, knappen Richtlinien der 10 Gebote vergleichen kann, mussten einer kleinteiligen Verordnung à la Strafgesetzbuch weichen.

Der immer wieder beklagten Überbürokratisierung in unserem Land wurde ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Gerade das Prüfungswesen wurde so aufgebläht, dass immense Kosten entstehen und Verordnungen gar nicht korrekt umgesetzt werden können.

Kunst kommt von Können und in Ergänzung muss man sagen: Nur Übung macht den Meister. Es ist schon fast verstörend zu sehen, dass mit der neuen ZApprO Trainingszeiten am Phantomkopf reduziert werden und man in der Zahnmedizin Bewährtes abschafft, während zur gleichen Zeit in der Medizin präklinische Übungsmöglichkeiten an Patientenpuppen in sog. Skills Labs aus dem Boden schießen.

Fazit

Warum nun dieser kurze Abriss dieses knapp einstündigen Vortrages auf dem Deutschen Zahnärztetag im Zahntechnikmagazin? Nun, es gilt zu informieren und Bewusstsein zu schaffen, denn die kommenden Probleme betreffen auch in einem erheblichen Ausmaß die Zahntechniker/-innen.

Man kann bei zukünftigen Zahnärztinnen und Zahnärzten immer weniger zahntechnisches Denken voraussetzen. Deshalb muss auch hier viel Aufklärungsarbeit geleistet werden und geduldig erklärt werden. Wenn Studentinnen und Studenten nicht mehr lernen, wie eine Teleskopprothese entsteht und umgesetzt wird, dann sind auch die Zeit- und Verfahrensabläufe nicht mehr im Bewusstsein der nachwachsenden Zahnärzteschaft.

Jedes Labor muss also überlegen, wie es mangelhafte Ausbildung über eigene Informationen ausgleichen kann. Dabei gilt es auch, den teilweise skurrilen Vorstellungen einiger Behandler/-innen nicht Folge zu leisten, sondern fachlich und sachlich zu diskutieren und zu erklären. Nur durch eigenes Wissen und Kompetenz kann sich der Techniker oder die Technikerin dann auch Respekt verschaffen.

Es muss immer die Sache im Vordergrund stehen: Die gute Versorgung unserer Patientinnen und Patienten. Damit gilt konsequenterweise nicht nur der Satz „Kunst kommt von Können“, sondern auch die alte Weisheit: In Qualität steckt Qual.

Weitere Informationen

* Zitat aus: Mangel, G. und Withelm, H.: Analyse von Daten zu Leistungen, Einnahmen und Kosten von ZMK-Kliniken: Abschlußbericht. Hrsg.: Hessisches Kultusministerium 1981, Bd. 2: Schriftenreihe Hochschulen. ISBN: 3775810102, 9783775810104 ** www.aerzteblatt.de/archiv/231264/Aerztliche-Approbationsordnung-Neuer-Anlauf-fuer-ueberfaellige-Reform Anmerkung: In diesem Artikel wurde entgegen des ausdrücklichen Wunsches des Autors gegendert.

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.