Parafunktional bedingte Abrasionsdefekte fallen häufig an den Eckzähnen auf und sind ein Indiz dafür, dass sich das Gebiss sukzessive von einer Eckzahnführung auf eine Gruppenführung eingeschliffen hat. Dies muss nicht unbedingt ein funktionelles Problem darstellen – gerade vor dem Hintergrund, dass die Gruppenführung mit zunehmendem Alter bei den Befunden ohnehin am häufigsten vorzufinden ist [13,24,43,45,46]. Dass eine Eckzahnführung der Gruppenführung grundsätzlich überlegen ist, kann nicht generell postuliert werden [50].

Der klinische Vorteil erschließt sich aber dennoch über die Schutzfunktion der Scherhöcker im Seitenzahnbereich [42]: Eine Studie fand bei 53% der Probanden mit einer Gruppenführung Abrasionsphänomene, dem entgegen nur bei 15% der Probanden aus der Gruppe mit einer Eckzahnführung. Das Altersmittel lag hier bei 24 ± 3 Jahren [46].

Hieraus kann geschlossen werden, dass eine funktionierende Eckzahnführung durchaus vor weiterem Zahnverschleiß schützen kann. Dennoch sollte vorrangig eine für die Patienten/-innen funktionale Okklusion angestrebt werden, mit der sie gut zurechtkommen, als stets eine „ideale“ Okklusion als Restaurationsziel zu sehen [8,47]. Patienten/-innen können grundsätzlich sehr gut an eine Gruppen- bzw. Eckzahnführung adaptieren, ohne dass auf lange Sicht weder Abstriche im Kaukomfort noch bei der Langlebigkeit der Restaurationen gemacht werden müssen [2].

Liegt allerdings ein stark progredienter Verschleiß der Eckzähne bei gleichzeitigem Vorliegen klinischer Beschwerden vor, sollte an eine restaurative Therapie gedacht werden. Der nachfolgend exemplarisch im Detail dargestellte Aufbau der Eckzähne mit Komposit ist ein Verfahren, dass sich hinlänglich bewährt hat. Die Literatur ist hier eindeutig und blickt auf langjährige Erfahrungen mit diesem Therapiekonzept zurück [1,5,9,18,22,23,27,29,31,34,35,38,39,41]. Bei der Berücksichtigung der Literatur fallen somit bei ansonsten intakten Zähnen wenig Argumente zugunsten einer indirekten Versorgung ein. Entsprechend sieht es ein europäisches Konsensuspapier in Form einer Leitlinie [36] hierzu.

Fall 1: Aufbau aller Eckzähne im parafunktional vorgeschädigten Gebiss

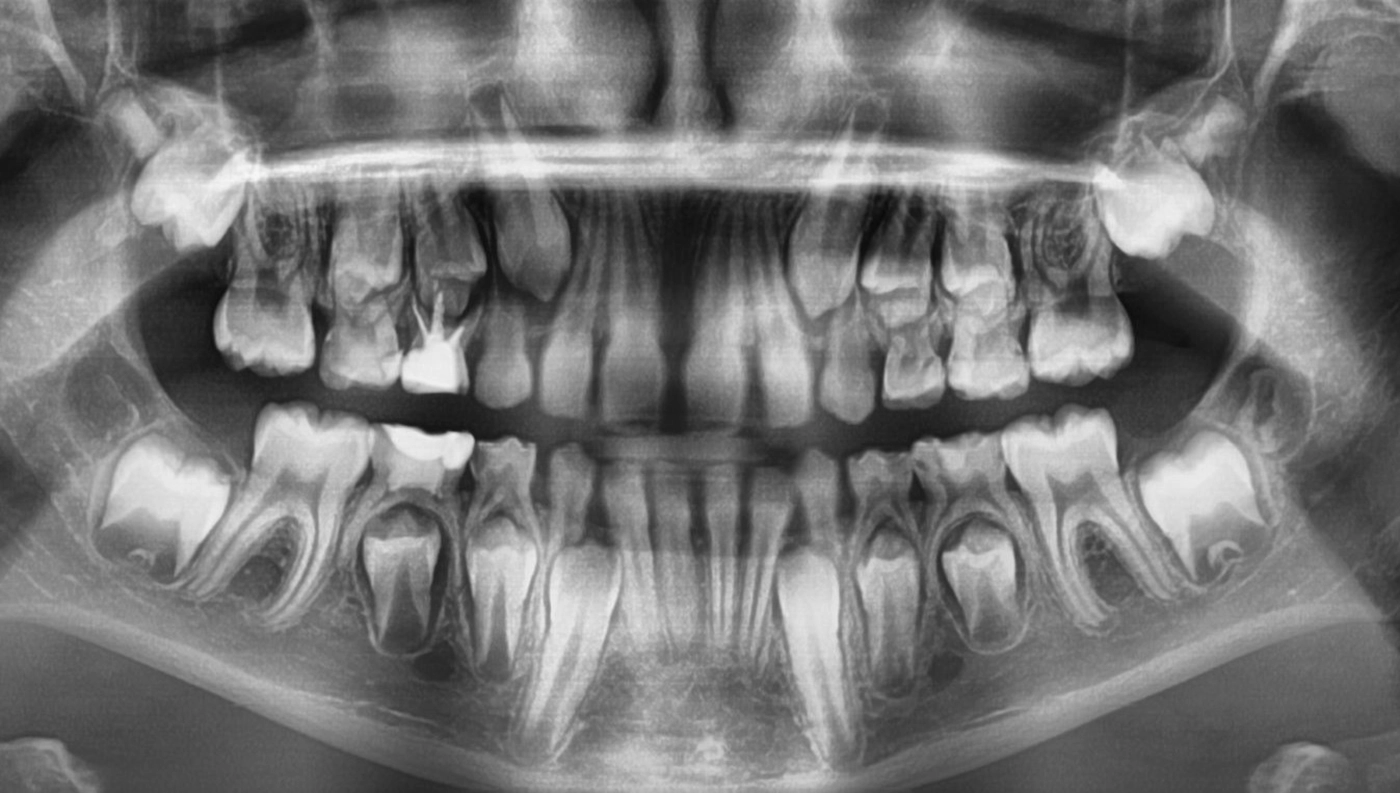

Bei dem 53 Jahre alten Patienten fielen bei einer Routineuntersuchung die sehr scharfkantigen, massiv palatinal abradierten Eckzähne 13 und 23 auf (Abb. 1 bis 4). Die Unterkiefereckzähne zeigten weniger starke Abrasionsspuren (Abb. 1). Der Patient berichtete von Kiefergelenkbeschwerden. Der Funktionsbefund ergab eine beidseitige Gruppenführung. Nach eingehender Untersuchung und Beratung wurde dem Patienten ein Neuaufbau der Eckzahnführung und direkt im Anschluss daran das nächtliche Tragen einer Unterkieferknirscherschiene für zunächst 2 bis 3 Monate angeraten. Da dieser Behandlungsvorschlag minimalinvasiv gestaltet war und auch nicht mit exorbitanten prothetischen Kosten aufwarten musste, willigte der Patient in die Behandlung aller 4 Eckzähne ein. Geplant war, dies in 1 Sitzung umzusetzen.

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

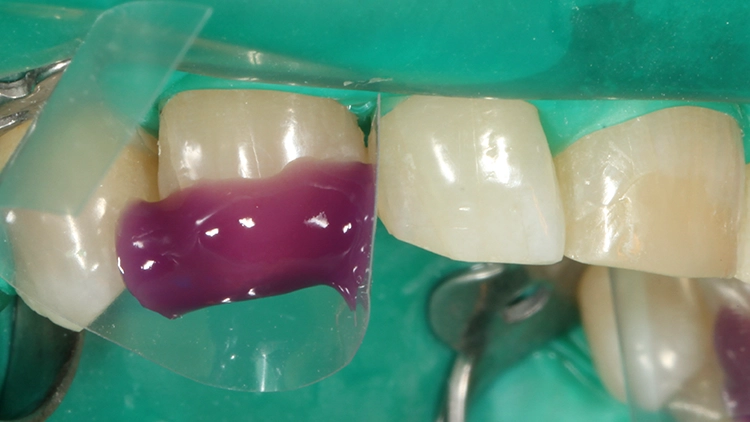

Prof. Dr. Claus-Peter ErnstDie Behandlung startete im Oberkiefer. Nach Lokalanästhesie erfolgte ein Runden der Bruchkanten zur Vergrößerung der Klebefläche und zur optischen Adaptation der Aufbauten an die Zahnhartsubstanz [33] (Abb. 5 und 6). Als Formhilfe kamen Frasaco-Stripkronen (Frasaco GmbH, Tettnang) zur Anwendung. Aus den angebotenen 7 Größen pro Zahn findet man immer eine zur Versorgung des betreffenden Zahnes geeignete Stripkrone. Diese Stripkronen bewähren sich seit Jahrzehnten als ein einfaches, hilfreiches und schnelles Hilfsmittel zum Aufbau von Frontzähnen – egal ob zurechtgeschnitten für einen Teilaufbau [14] oder zur Wiederherstellung der gesamten Schneidekante bzw. des ganzen Zahnes [7,9]. Auch eine ästhetische Schichttechnik in der Stripkappe ist, wie bereits mehrfach publiziert, möglich [10,13,19].

Die Stripkronen wurden so zurechtgeschnitten, dass mindestens ein 2-mm-Überhang auf die natürliche Zahnhartsubstanz vorhanden war (Abb. 6). Damit eine sich eventuell in der Inzisalkante befindliche Luftblase entweichen kann, wurde mithilfe einer Explorersonde ein kleines Loch in die Spitze der Stripkrone gestanzt (Abb. 7).

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter ErnstNach der Phosphorsäurekonditionierung der Klebeflächen (37,5%, Gel Etchant, Kerr, Abb. 8 bis 10) erfolgte die Applikation eines 2-Schritt-Universaladhäsivs (G2-Bond Universal, GC). Die auch als „Multi-mode“-Adhäsive bezeichneten Universaladhäsive [4] haben sich in der breiten Anwendung im Laufe der letzten Jahre weitläufig für nahezu alle Indikationen durchgesetzt [15,22]. Bislang gehörten annähernd alle Universaladhäsive in die Gruppe der Einflaschen-Adhäsive. Neben OptiBond eXTRa Universal (Kerr) bietet bislang nur GC ein Mehrflaschen-Universaladhäsiv-System an.

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter ErnstDie Hersteller wollen auf dem Markt eine Nischenindikation besetzen, indem sie die sehr gute Performance der Universaladhäsive mit der der Golden-Standard-Mehrflaschenadhäsive kombinieren. Besonders interessant ist das seit 2 Jahren erhältliche G2-Bond Universal (GC). Die bisher zu dem Produkt und der Philosophie „Mehrflaschen-Universaladhäsiv“ vorhandene Literatur scheint dem Ansinnen des Herstellers Recht zu geben: G2-Bond Universal steht hier auf demselben Qualitätslevel wie ein Clearfil SE Bond 2 und Optibond FL – die Produkte, die im SE- und TE-Bereich Jahrzehnte lange als die „Golden Standards“ galten [44] – nur dass in diesem Fall der Aspekt Selbstkonditionierung des Dentins mit der Anwenderfreundlichkeit eines Universaladhäsivs und der Langzeitperformance eines Mehrflaschenadhäsivs kombiniert wurden. Die bisher publizierten Daten sind gerade im Blick auf die Haftwerte beeindruckend [6,7,21,28,30,48,51,52,53].

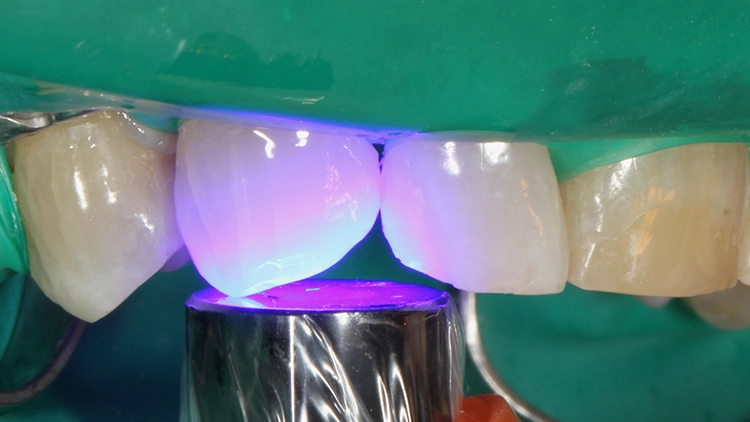

Nach der Lichtpolymerisation des Adhäsivs für 20 Sek. (Abb. 11: Elipar Deep Cure, 1.500 mW/cm2, 3M) erfolgte zunächst ein kleiner opaker Kernaufbau mit der Opakfarbe AO3 (G-ænial A´Chord, GC, Abb. 12 und 13). Obwohl generell solche Eckzahnaufbauten auch gut in einer Universalfarbe erstellt werden können [9], fiel die Entscheidung dennoch zugunsten eines opaken Kernaufbaus, da doch ein nicht unbeträchtlicher Anteil Zahnhartsubstanz wiederaufgebaut werden musste. Im Zweifelsfalle sollte man sich immer für einen zusätzlichen opaken Kernaufbau entscheiden.

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

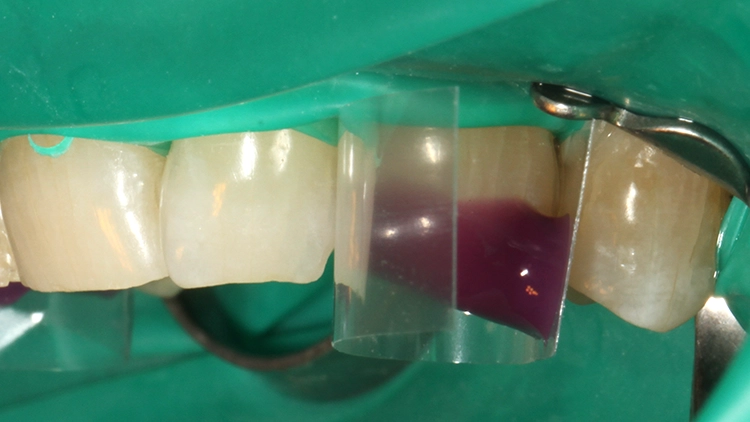

Prof. Dr. Claus-Peter ErnstDie eigentliche „Core“-Universalfarbe A3 des hier verwendeten G-ænial A´Chord wurde zur leichteren Applikation der Frasaco-Stripkrone angewärmt (Calset-Vorwärmöfchen, AdDent Inc., Danbury, CT, USA), in die Stripkrone mit der Compule eingespritzt und sofort auf die Präparation gepresst (Abb. 14 und 15). Für diese Anwendungsform sind die Compules der Spritzendarreichungsform eindeutig überlegen.

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

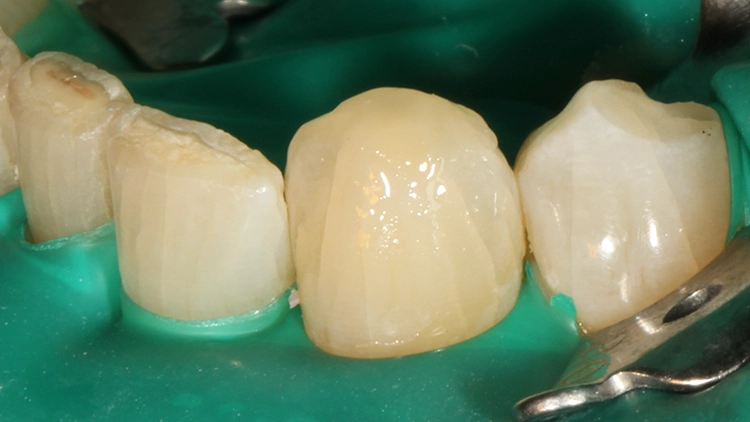

Prof. Dr. Claus-Peter ErnstDa Eckzähne nie transluzente Inzisalbereiche aufweisen, war die zusätzliche Verwendung einer separaten Schmelzmasse (JE oder AE) hier nicht erforderlich. Grundsätzlich hätte aber eine Schmelzmasse separat mit erwärmt und als 1. dünne Schicht in die Stripkronen eingebracht werden können [9,10,13,14,17,19]. Der Aufbau der beiden Unterkiefereckzähne erfolgte in identischem Prozedere unter einem separat gelegten Kofferdam (Abb. 16 bis 20).

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter ErnstDas Endergebnis (Abb. 21) unmittelbar nach Ausarbeitung und Politur der 4 aufgebauten Eckzähne ist mit noch dehydrierten Nachbarzähnen auf den Abbildungen 22 und 23 zu sehen, dieselbe Situation bei einer weiteren Kontrolle nach 6 Monaten auf den Abbildungen 24 bis 31. Alle 4 Eckzahnaufbauten zeigten sich form- und farbstabil mit beeindruckendem Glanzerhalt der Oberfläche, was auch in der Literatur so bestätigt werden konnte [40].

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter ErnstDer Patient trägt nachts zum Schutz der verbliebenen Zahnhartsubstanz und zur Prävention einer Progredienz der Parafunktionen weiterhin eine tiefgezogene Unterkieferknirscherschiene. Durch diese Therapiemaßnahme aus Wiederherstellung der Eckzahnführung in Kombination mit einer nachts zu tragenden Knirscherschiene sind die anfangs beschriebenen Kiefergelenkbeschwerden vollständig verschwunden.

Fall 2: Formumgestaltung von Eckzähnen

Der 16-jährige junge Patient wurde vom behandelnden Kieferorthopäden mit der Bitte um Umformung der oberen Eckzähne überwiesen. Seine atypisch sehr spitz ausgeprägten Eckzähne fielen optisch stark auf (Abb. 32 und 33). Die weiteren noch vorhandenen Restlücken sollten entsprechend den Vorgaben des Kieferorthopäden nicht geschlossen werden; sie störten den Patienten auch nicht. In diesem Fall stellte sich eine vollkommen andere Ausgangssituation dar. Als Behandlungsindikation lagen keine funktionellen Abrasionsdefekte vor, sondern eine atypische, ästhetisch störende Form. Trotz der im Vergleich zu Fall 1 gänzlich unterschiedlichen Indikationsstellung war die Versorgungsform identisch: dieselben Materialien, dieselbe Technik.

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter ErnstAuch hier wurde eine geeignete Frasaco-Stripkrone durch exaktes Zuschneiden zervikal perfekt angepasst (Abb. 34). Aufgrund der sehr guten Mundhygiene des jungen Patienten und der damit völligen Absenz einer gingivalen Blutung oder eines gesteigerten Sulkusexsudates waren keine weiteren Maßnahmen zur Hämostase oder Kontaminationskontrolle erforderlich. Der vorhandene Zahnschmelz wurde mit einem flammenförmigen Rotring-Finierdiamanten (Komet) sowie mithilfe einer EVA-Feile (Intensiv) angeraut und gereinigt. Nach der Phosphorsäurekonditionierung (37,5%, Gel Etchant, Kerr) für 30 Sek. erfolgte erneut die Verwendung des 2-Schritt-Universaladhäsivs (G2-Bond Universal).

Aufgrund des großen Volumens der approximal erforderlichen Anbauten war die Verwendung einer zusätzlichen Opakfarbe sinnvoll. Der opake Kernaufbau wurde an beiden Eckzähnen mit der Opakfarbe AO2 erstellt (G-ænial A´Chord, GC, Abb. 35). Die ausgewählte Core-Universalfarbe A2 des hier ebenfalls verwendeten G-ænial A´Chord wurde in angewärmtem Zustand in die Stripkrone eingebracht, sofort auf die Präparation gepresst (Abb. 36) und für jeweils 20 Sek. von vestibulär und palatinal ausgehärtet (Elipar Deep Cure, 3M).

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter ErnstDie Ausarbeitung erfolgte wie in Fall 1 mittels spezieller Komposit-Hartmetall-Finierer (H48 LQ, Komet), flexibler Scheiben (Soflex Pop-On TX orange, 3M) und speziellen Komposit-Polierern (Diacomp Plus Twist DT-DCP10m und DT-DCP10f, EVE). Die Abbildungen 37 bis 39 zeigen das Behandlungsergebnis unmittelbar nach der Fertigstellung, die Abbildungen 40 bis 42 bei einer weiteren Nachkontrolle nach 3 Monaten. Sowohl der jugendliche Patient als auch der behandelnde Kieferorthopäde waren mit dem Behandlungsergebnis ästhetisch und funktionell sehr zufrieden.

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter ErnstDiskussion

Die bisher nur wenigen publizierten Studien zu dem relativ neuen G-ænial A´Chord beziehen sich primär auf Farbanpassung und Oberflächenbeschaffenheiten [25,26]. Dennoch scheint die mechanische Stabilität des Restaurationsmaterials für die hier vorliegende Behandlungsindikation wie bei allen anderen auf dem Markt befindlichen Universalkompositen als ausreichend angesehen werden zu können [32]. Der Hauptgarant für eine adäquate mechanische Langzeitstabilität stellt ohnehin die Qualität der Lichtpolymerisation dar [11,12,16,20].

Selbst wenn die Kompositrestaurationen (gerade die aus Fall 1) über die Zeit etwas abradieren sollten, muss nicht gleich die Neuanfertigung des Aufbaus geplant werden: In der Regel lassen sich derartige Abfraktions- und Abrasionsdefekte gut reparieren und der Defekt somit neu und quasi nichtinvasiv wieder restaurieren [37]. Für Patienten/-innen können die hier vorgestellten direkten Restaurationsmöglichkeiten sowohl als die minimalinvasivsten als auch kostengünstigsten Versorgungsvarianten bezeichnet werden. Zudem sind es hochästhetische Versorgungsformen, die den Vergleich mit einer indirekten Keramikrestauration nicht scheuen müssen [10].

Interessant ist, dass unterschiedliche Behandlungsindikationen mit dem identischen Restaurationskonzept versorgt werden können. Wichtig sind eine strukturierte Herangehensweise und die exakte Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien, um sichere und reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten. Bei der Polymerisationszeit der Kompositrestaurationsmaterialien hingegen dürfen die Herstellerempfehlungen wie in den beschriebenen Fällen verlängert werden. Auch eine separate Aushärtung von labial und palatinal macht durchaus Sinn.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.