Nicht kariöse Zahnhartsubstanzdefekte wie erosiver Zahnhartsubstanzverlust werden in den letzten Jahren vermehrt beobachtet. Die Prävalenz klar ersichtlicher Defekte beträgt etwa 30% [19]. Gründe sind unter anderem ein veränderter Lebensstil mit saurer Nahrung, mehr Stress und mehr Reflux, aber auch das bessere Fachwissen, das zu mehr Diagnosen führt.

Lussi

LussiKommt eine erosive Substanz mit den Zähnen in Kontakt, führt dies zu einer Demineralisierung. Kalzium- und Phosphationen u.a.m. werden dabei so lange aus der Zahnhartsubstanz herausgelöst, bis ein Gleichgewicht dieser Ionen mit der unmittelbaren Umgebung besteht.

Die treibende Kraft hierbei ist die den Zahn umgebende Flüssigkeit und nicht wie bei der Karies der umgebende Biofilm, denn dentale Erosionen sind definiert als ein Prozess ohne Beteiligung von Bakterien. Wenn die zugeführten Substanzen z.B. einen hohen Kalziumanteil aufweisen, kommt es auch bei niedrigem pH-Wert zu keinen Erosionen.

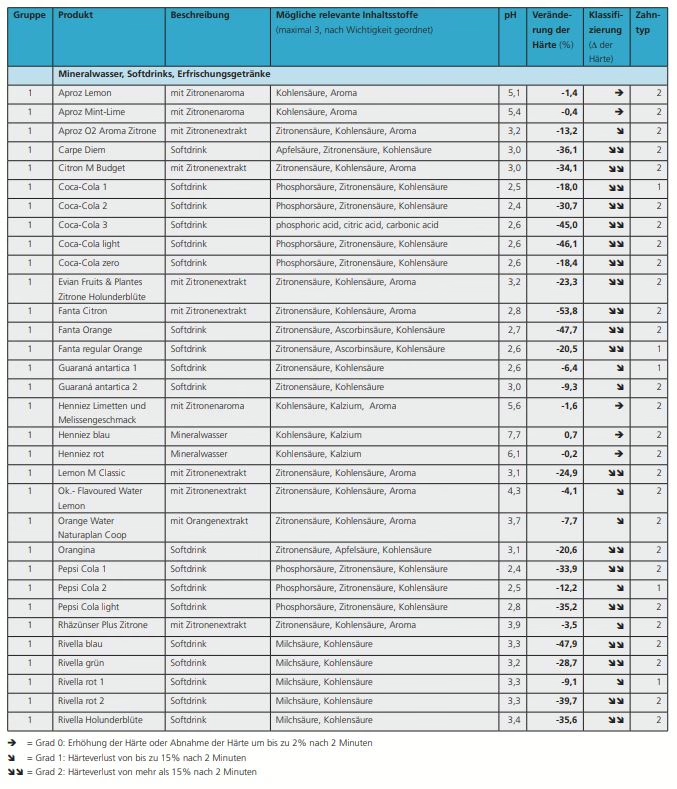

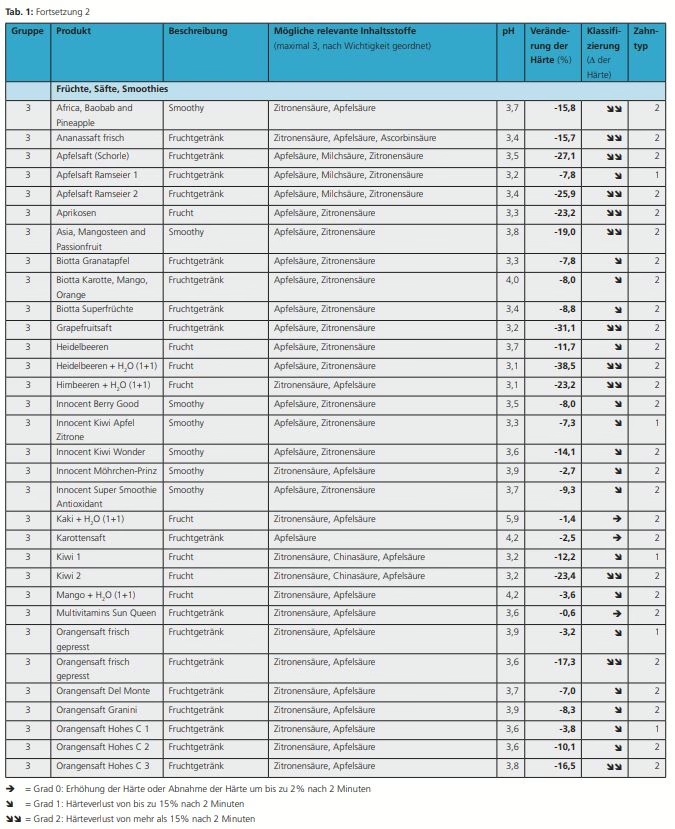

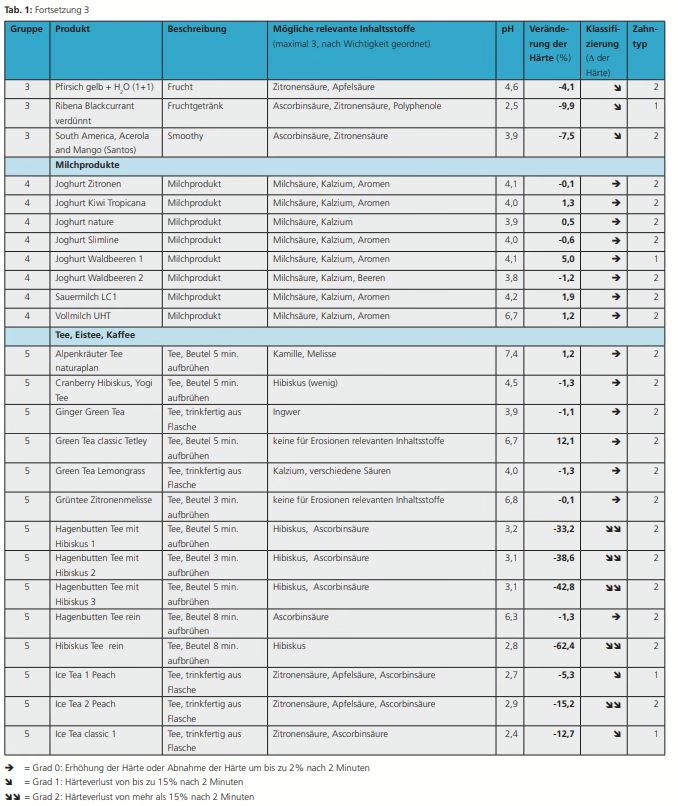

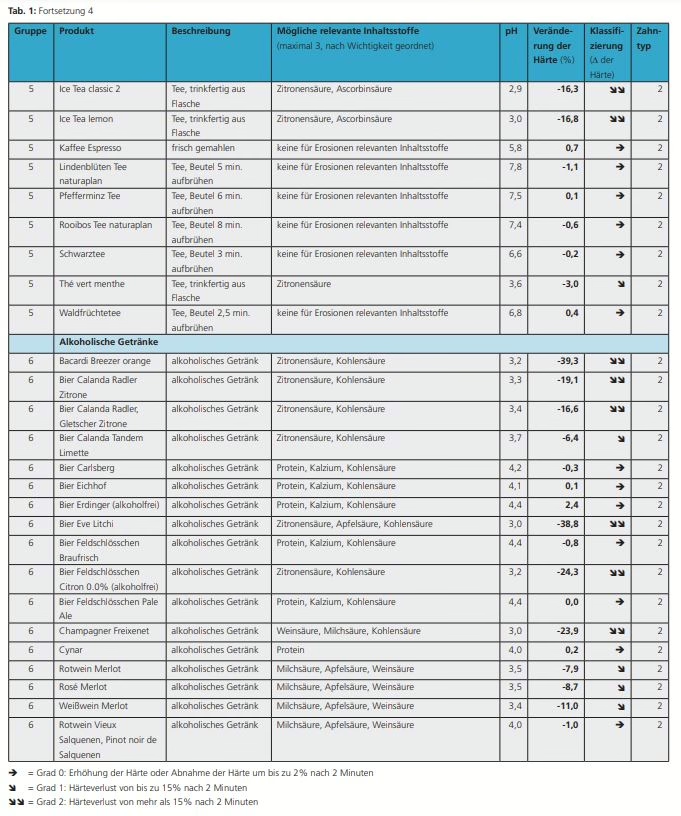

Hohe Konzentrationen an Kalzium wirken also einer Erosion entgegen, da die Flüssigkeit bezüglich der Zahnhartsubstanz gesättigt oder sogar übersättigt ist. Der kritische pH-Wert, bei dem es zur Demineralisierung der Zahnhartsubstanz kommt, ist im Unterschied zur Karies variabel. Es kann sehr wohl sein, dass ein Getränk mit einem pH-Wert von unter 4 keine Härteveränderung (Erosion) verursacht (Tab. 1).

Ein Produkt kann auch Substanzen enthalten, die an der Zahnoberfläche adsorbieren und die Demineralisierung hemmen, indem sie die Freisetzung von Mineralionen hemmen. Zu diesen hemmenden Substanzen gehören verschiedene natürliche Peptide und Polymere. Aus den obigen Erörterungen folgt, dass das erosive Potenzial eines bestimmten Produkts nicht aus einer einzelnen Eigenschaft, z.B. einem niedrigen pH-Wert, bestimmt werden kann, sondern mit einem zuverlässigen Verfahren gemessen werden muss. Ziel dieser Forschung war es, solche Daten unter Verwendung einer konsistenten In-vitro-Methodik bereitzustellen.

Lussi

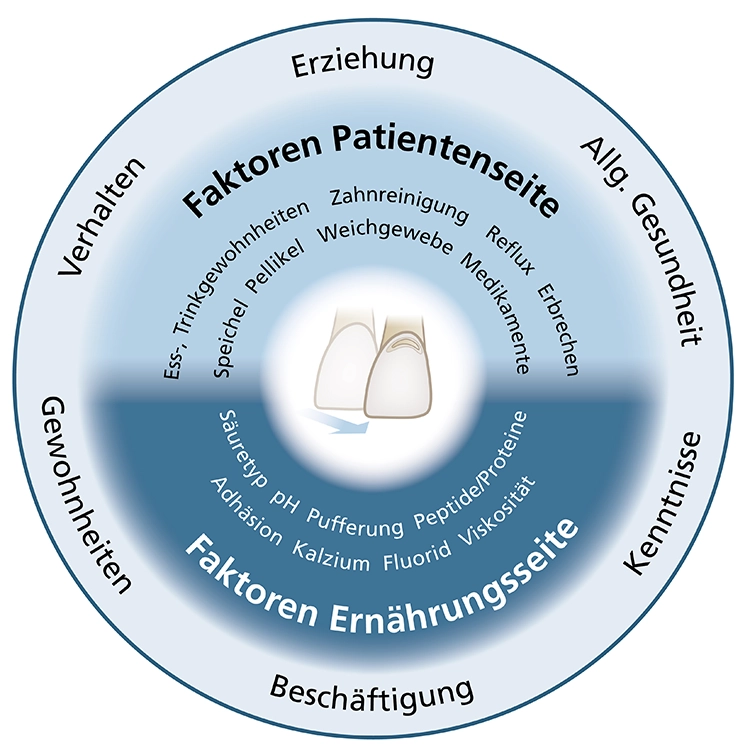

LussiDie Kenntnis des erosiven Potenzials eines Getränks oder eines Nahrungsmittels ist für Patienten/-innen und das beratende zahnärztliche Fachpersonal wichtig, um Zahnschäden zu vermeiden. Wichtig ist hier zu bemerken, dass das erosive Potenzial der aufgeführten Substanzen nur 1 Faktor in einem multifaktoriellen Geschehen darstellt. Abbildung 1 zeigt eine Übersicht der verschiedenen ätiologischen Faktoren, die immer auch einbezogen werden müssen.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Überblick über die Erosivität bzw. das erosive Potenzial von Getränken, Lebensmitteln, Genussmitteln sowie Medikamenten, Arzneimitteln und Mundspülungen zu geben. Die hier vorgestellte Tabelle ist hilfreich auf dem manchmal schwierigen Weg zu einer korrekten Diagnose. Einige der hier gezeigten Daten wurden bereits früher veröffentlicht [12].

Material und Methoden

Diese sind in dieser Ausgabe des Swiss Dental Journal, Teil „Research and Science“ genau festgehalten [14]. Es werden hier die wichtigsten Aspekte präsentiert.

Getestete Substanzen und Medikamente

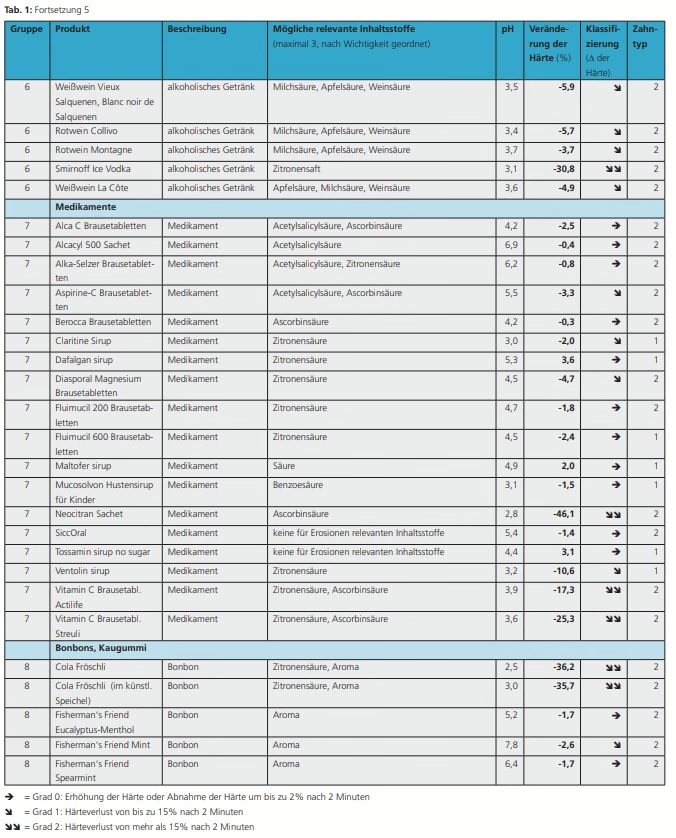

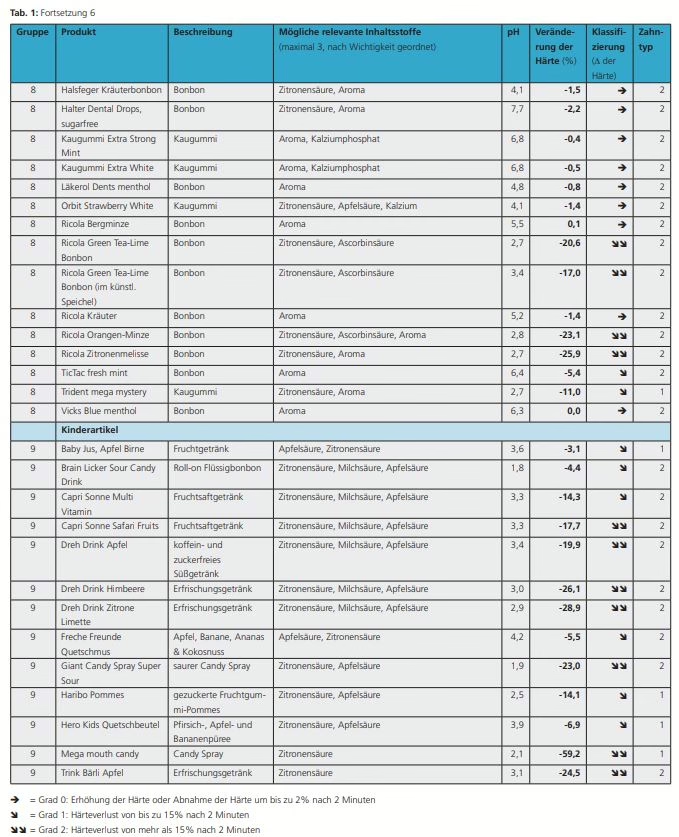

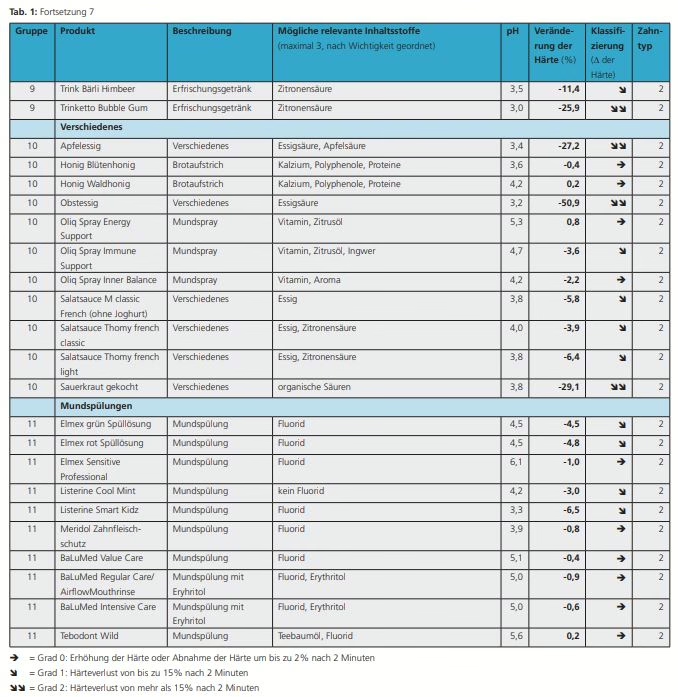

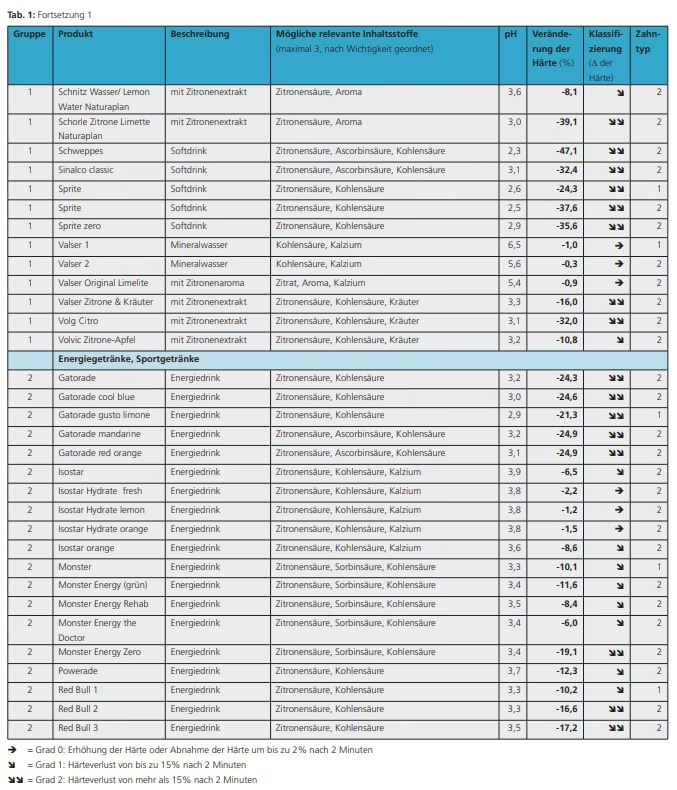

In der vorliegenden Untersuchung wurden 226 beliebte Getränke, Lebensmittel, Medikamente und Mundspülungen auf Prämolaren und Milchmolaren auf ihr erosives Potenzial getestet (Tab. 1). Basierend auf ihren Bestandteilen und Anwendungen wurden sie unterteilt in die folgenden 11 Gruppen:

freepik/freepik.com

freepik/freepik.com- Gruppe 1: Mineralwasser, Softdrinks, Erfrischungsgetränke

- Gruppe 2: Energiegetränke, Sportgetränke

- Gruppe 3: Früchte, Säfte, Smoothies

- Gruppe 4: Milchprodukte

- Gruppe 5: Tee, Eistee, Kaffee

- Gruppe 6: Alkoholische Getränke

- Gruppe 7: Medikamente

- Gruppe 8: Bonbons, Kaugummi

- Gruppe 9: Kinderartikel

- Gruppe 10: Verschiedenes

- Gruppe 11: Mundspülungen

Messung der Oberflächenhärte

Insgesamt wurden 1578 menschliche Prämolaren und 300 Milchmolaren in die Untersuchung einbezogen. Die Oberflächenhärte der Schmelzprobekörper (bedeckt mit einer 3-h–Pellikel aus menschlichem Speichel) wurde mit einem Vickers-Diamanten bestimmt (Kraft 50 mN für 15 Sek.; Fischerscope HM 2000 XYp; Helmut Fischer, Hünenberg, Schweiz). Die Vickers-Härte wurde automatisch aus den Dimensionen der Eindrücke berechnet. Insgesamt wurden 6 Baseline-Eindrücke in Abständen von 70 μm durchgeführt. Nachdem die Schmelzprobekörper für 2 Minuten in die jeweilige Lösung unter konstantem Rühren bei 30 °C gegeben wurden, konnten anschließend weitere 6 Messungen, unmittelbar neben den vorherigen, vorgenommen werden. Für weitere Berechnungen wurde der Mittelwert jedes Zahnes verwendet. Mit diesem Vorgehen wurden die Variationen der Härte innerhalb eines Zahnes berücksichtigt [15].

Resultate

In der Tabelle 1 sind für jede geprüfte Substanz mögliche (nach Wichtigkeit geordnete) Inhaltsstoffe, der pH-Wert und die Veränderung der Härte in Prozent (%) nach 2 Minuten Immersion in die entsprechenden Lösungen aufgeführt. Ferner ist auch erwähnt, ob ein Prämolar oder ein Milchmolar verwendet wurde. Einige Produkte wurden zu verschiedenen Zeitpunkten eingekauft. Sie sind in der Tabelle mit arabischen Ziffern nummeriert. Um einen Überblick über das erosive Potenzial der verschiedenen Produkte in der Tabelle zu erhalten, wurden diese in 3 Gruppen eingeteilt. Ein Produkt wurde als nicht erosiv (Grad 0, horizontaler Pfeil) eingestuft, wenn nach 2 Minuten eine Härtezunahme oder eine Abnahme der Härte von bis zu 2% beobachtet wurde. Erosiv (Grad 1, 1 absteigender Pfeil) waren Produkte, die nach 2 Minuten einen Härteverlust von bis zu 15% aufwiesen. Eine Härteabnahme von mehr als 15% nach 2 Minuten wurde als signifikantes erosives Potenzial eingestuft (Grad 2, 2 absteigende Pfeile). Die Zahlen wurden nach den allgemein geltenden Regeln gerundet.

Die Resultate zeigen, dass Mineralwasser – obwohl leicht sauer – nicht zur Erweichung der Schmelzoberfläche führte, was seinem Kalziumgehalt zuzuschreiben ist. Auch mit Zugabe von Zitronenaroma veränderte sich diese Eigenschaft nicht. Wenn hingegen Zitronensäure hinzugegeben und dadurch der pH-Wert bis auf 3,2 gesenkt wurde, fanden wir eine deutliche Erweichung der Schmelzoberfläche.

Die meisten Energie- und Sportgetränke zeigten ein erosives Potenzial. Die pH-Werte bewegten sich zwischen 2,9 (Gatorade) and 3,9 (Isostar). Einige von ihnen enthalten Casein oder Kalzium und zeigten dadurch praktisch keine Erweichung. Die Erweichung des Schmelzes durch zerquetschte Heidelbeeren (pH 3,7) war bedeutend größer, wenn sie mit Wasser vermischt wurden. Die bessere Vermischung nach Zugabe von Wasser bewirkte eine tiefere Viskosität, dadurch eine bessere Vermischung und folglich eine Abnahme des pH-Wertes. Ohne Zugabe von Wasser war die Härteabnahme 11,7%, mit Zugabe von Wasser (1:1) erhöhte sie sich auf 38,5%. Durch die verminderte Viskosität fand ein besserer Austausch mit der Schmelzoberfläche statt. Mucosolvan-Hustensirup für Kinder ist ein weiteres Beispiel für ein hochvisköses und saures Medikament (pH 3,1), das unverdünnt keine Erweichung hervorrief.

Karottensaft mit einem pH-Wert von 4,2 erweichte die Schmelzoberfläche kaum. Alle Milchprodukte waren sauer (pH zwischen 3,8 und 6,7), zeigten aber kein erosives Potenzial. Waldbeeren-Joghurt, das keine zugesetzten Beeren, sondern nur Aromastoffe enthält, zeigte sogar eine Erhärtung des Schmelzes um 5%. Hagebuttentee zeigte nur zusammen mit Hibiskus (pH um 3,1) eine Erweichung der Schmelzoberfläche, reiner Hagebuttentee (pH 6,3) veränderte die Härte des Schmelzes nicht. Bei den alkoholischen Getränken fiel auf, dass alle reinen Biere mit pH-Werten zwischen 4,1 und 4,4 keine Veränderung der Schmelzoberflächenhärte verursachten. Die Zugabe von Zitronensäure machte sie jedoch zu einem erosiven Getränk. Cynar hat einen pH-Wert von 4, und es war keine Erweichung festzustellen. Medikamente und Bonbons mit zum Teil tiefen pH-Werten um 2,7 zeigten ein großes erosives Potenzial. Auch ein Kaugummi verursachte eine deutliche Abnahme der Schmelzhärte. Bei unserer Auswahl häufig gebrauchter Kinderartikel war kein Produkt darunter, das den Schmelz nicht erweichte.

Obwohl die 2 getesteten Honigsorten pH-Werte von 3,6 bzw. 4,2 aufwiesen, verursachten sie keine Härteveränderung. Sauerkraut mit einem pH-Wert im gleichen Bereich (pH 3,8) zeigte hingegen ein großes erosives Potenzial. Mundspülungen zeigten pH-Werte zwischen 3,3 (Listerine Smart Kidz) und 6,1 (Elmex Sensitive Professional) und erweichten zum Teil die Härte des Schmelzes nach 2 Minuten Immersion um bis zu 6,5%.

Diskussion

Das mögliche erosive Potenzial wurde arbiträr in 3 Gruppen eingeteilt (kein, mittleres und klares erosives Potenzial). Diese Klassifizierung berücksichtigt nicht die vielen anderen Faktoren, die bei der Bewertung möglicher Schäden berücksichtigt werden müssen.

Die hier präsentierte Tabelle ist aber ein wichtiges Hilfsmittel auf dem manchmal schwierigen Weg zu einer korrekten Diagnose. Die Tabelle 1 ergänzt die Zusammenstellung einer früheren Arbeit [12]. Es ist wichtig, die verschiedenen beeinflussenden Faktoren zu berücksichtigen. Sie werden hier besprochen – aufgeteilt in Faktoren auf der Patienten- und auf der Ernährungsseite (Abb. 1).

Faktoren auf der Patientenseite

Ess- und Trinkgewohnheiten, Zahnreinigung, Reflux, Erbrechen, Speichel, Pellikel, Weichgewebe und Medikamente

Aufgrund veränderter Ernährungsgewohnheiten haben säurebedingte Zahnschäden heute an Bedeutung gewonnen, obwohl Karies nach wie vor die am weitesten verbreitete Erkrankung im Mundbereich ist. Insbesondere der häufige Konsum von erosionsfördernden Getränken und Lebensmitteln kann zu einem fortschreitenden erosiven Prozess führen. Verlust von Schmelz und/oder Zement kann zu freiliegenden Dentintubuli und damit zu überempfindlichen Zähnen führen. Bei Erosionen kommt es wie erwähnt zuerst zu einer Erweichung der Zahnhartsubstanz.

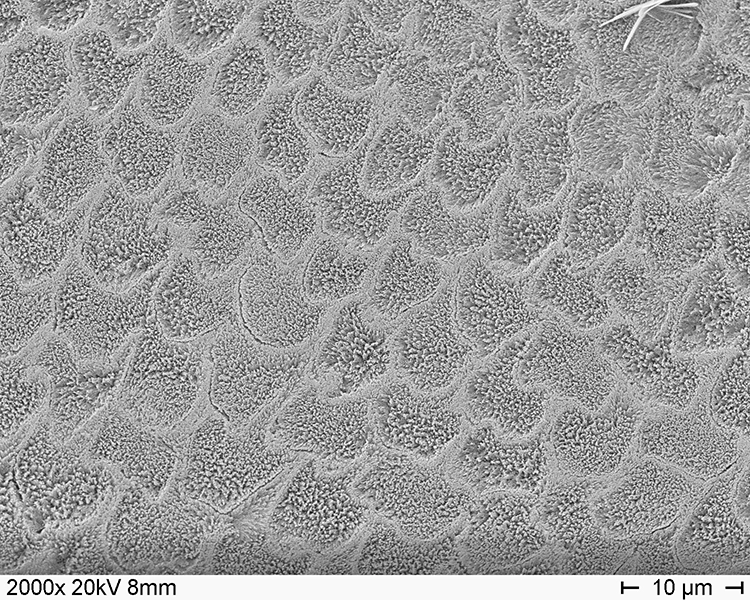

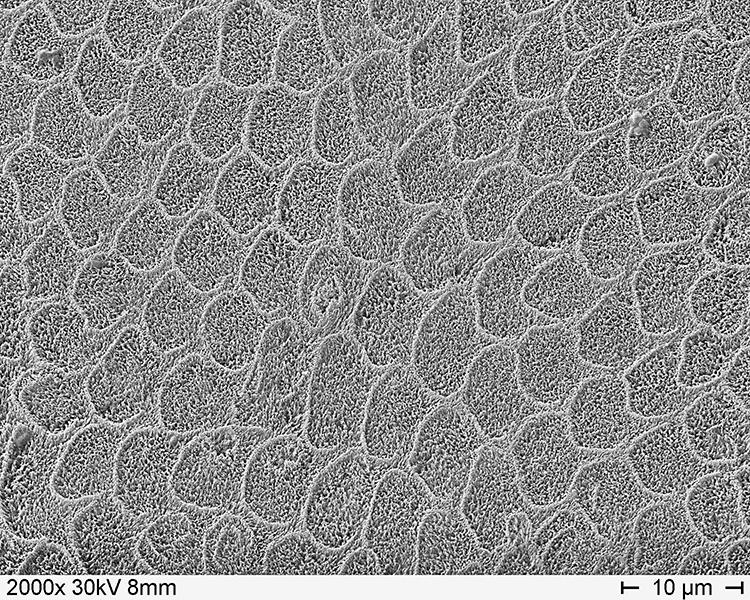

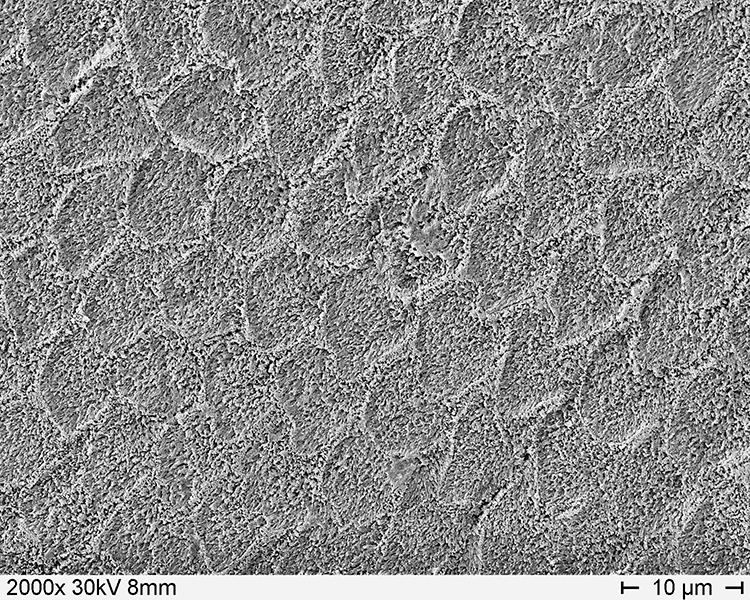

Die Wiedererhärtung der erweichten Zahnoberfläche ist ein langsamer Prozess (Abb. 2 a-c), denn natürlicher Speichel enthält im Gegensatz zu künstlichem Speichel neben den zur Remineralisierung nötigen Mineralien auch Proteine, welche die Remineralisierung hemmen. Es dauert deshalb lange (Tage bis Wochen), bis Schmelz und Dentin wieder so weit remineralisiert sind, dass sie der Zahnbürstabrasion widerstehen können [4,8,13,17,24,26,7]. Die epidemiologische Studie von Bartlett und Mitarbeitern mit über 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigte, dass es notwendig ist, von der Empfehlung abzusehen, nach dem Essen bis zur Zahnreinigung zu warten. Auch nach einer Wartezeit von bis zu 60 Minuten vor der Zahnreinigung wurde nicht weniger erosiver Zahnhartsubstanzverlust gefunden als ohne Wartezeit [4].

Lussi

Lussi Lussi

Lussi Lussi

Lussia: Ausgangssituation. Immersion in Zitronensäure (1%, pH 3,6, 6 Minuten), Vergrößerung 2000-fach.

b: Nach 2 Stunden in der Mundhöhle. Schmelz war auf einer Miniaturschiene angebracht, Bakterien wurden mit NaOCl entfernt. Keine sichtbare Remineralisation, Vergrößerung 2000-fach.

c: Nach 12 Stunden in der Mundhöhle. Schmelz war auf einer Miniaturschiene angebracht, Bakterien wurden mit NaOCl entfernt. Vergrößerung 2000-fach. Minimale Remineralisation. Erste Kristallbildung war bei hoher Vergrößerung sichtbar.

Einmal aufgeweichte (demineralisierte) Zahnhartsubstanz wird durch mechanische Kräfte abgetragen. Diese können neben dem Zähneputzen auch von der Zunge, aber auch vom Wangenkontakt herrühren. Es ist also wichtig, die erosiven Zahnschäden am Entstehen zu hindern (Primärprophylaxe). Die in der Literatur manchmal beschriebenen kurzen Wiedererhärtungszeiten von 30 bis 60 Minuten basieren auf Versuchen im Labor, bei denen künstlicher Speichel verwendet wurde. Die im natürlichen Speichel vorhandenen (die Wiedererhärtung hemmenden) Proteine wurden (und werden) in Laborversuchen dem künstlichen Speichel nicht zugesetzt, und so wurde eine bessere Erhärtung der Zahnhartsubstanz gemessen als bei Verwendung von natürlichem Speichel. Die Metaanalyse von Hong und Mitarbeitern bestätigte eindeutig, dass die Empfehlung, mit dem Zähneputzen nach dem Essen zu warten, nicht dem heutigen Kenntnisstand entspricht [9] (Abb. 2 a-c).

Die Abklärung eines möglichen gastroösophagealen Reflux ist neben den möglichen Erosionen auch in Bezug auf die Allgemeingesundheit wichtig. Der Säuregrad des Mageninhaltes variiert mit der aufgenommenen Nahrung, liegt jedoch nüchtern meist zwischen ungefähr pH 1 und pH 3. Neben Salzsäure sind Pepsin und Gallensäure weitere Bestandteile des Magensaftes, die auch für die Erosion des Dentins eine Rolle spielen. Die Prävalenz von gastroösophagealem Reflux wird auf 20% bis ca. 30% geschätzt [6]. Patienten/-innen ohne signifikante Refluxsymptome, aber mit diagnostizierten Erosionen hatten in 19% der Fälle eine sichtbare Speiseröhrenentzündung bei der Endoskopie [27].

Da sich keiner dieser Patienten/-innen beim Hausarzt oder Gastroenterologen wegen Reflux gemeldet hatte, ist die Erkennung der Diagnose durch das zahnärztliche Fachpersonal sehr wichtig. Bei Reflux war die Wahrscheinlichkeit, an überempfindlichen Zähnen zu leiden, mit einer Odds Ratio von 4,3 in der Studie von West und Mitarbeitern statistisch hoch signifikant erhöht [26].

Bekannte Risikofaktoren für Reflux sind gewisse Lebensmittel wie kohlensäure- und koffeinhaltige Getränke, Schokolade, pfefferminzhaltige Produkte, Zitrusfrüchte, Tomaten, Alkohol und fettige Speisen. Gastroösophagealer Reflux mit Regurgitation während des Schlafes kann zu gravierenden erosiven Läsionen führen. Durch eine oft vorhandene bevorzugte Schlafseite können die erosiven Läsionen einseitig verteilt sein und liefern so einen Hinweis auf ihre Ursache. Oft werden nach Ausschluss extrinsischer Ursachen intrinsische Faktoren wie häufiges Erbrechen und gastroösophagealer Reflux als Grund für die dentalen Erosionen vermutet. Die Patienten/-innen hingegen bemerken oft ihr Leiden erst, wenn sensible Zähne aufgrund fortgeschrittener erosiver Zahnhartsubstanzverluste vorhanden sind. Da die Patienten/-innen ihr Aufstoßen oft als normal anschauen, müssen sie bei Verdacht direkt gefragt und auch untersucht werden. Reflux wird am zuverlässigsten durch eine ambulante Messung des Säurerückflusses gemessen.

Ebenfalls für das Auftreten erosiver Zahnhartsubstanzdefekte zu beachten sind Essstörungen wie Anorexia und Bulimia nervosa sowie ihre Mischformen. Die Prävalenzen der verschiedenen Essstörungsformen betragen in der Schweiz zwischen 1% bis 2,4% bei Frauen sowie 0,2% bis 0,9% bei Männern [20]. Die Diagnosestellung ist bei stark untergewichtigen Anorexiepatienten/-innen oft nicht schwierig. Die Bulimiepatienten/-innen behalten jedoch in der Regel ihr Normgewicht, sodass bis zur Erkennung ihrer Krankheit häufig mehrere Jahre vergehen können.

Das chronische Erbrechen führt oft, aber nicht ausschließlich zu Defekten im Bereich der okklusalen und oralen Zahnoberflächen im Oberkiefer. Eine zum Teil schmerzhafte, metabolisch bedingte Vergrößerung der Parotis und manchmal der submandibulären Speicheldrüsen, Xerostomie, Erytheme im Bereich der Rachen- und Gaumenschleimhaut sowie Rötung der Lippen mit Rhagadenbildung sind Symptome bei Bulimiepatienten/-innen. Das Auftreten dieser Krankheitszeichen und eine entsprechende Gesundheits- und Ernährungsanamnese werden den Verdacht auf eine Bulimieerkrankung verstärken. Oftmals sind zahnärztliche Fachpersonen die ersten, die den Verdacht auf eine Essstörung haben. Die weitere Behandlung dieser Patienten/-innen sollte aufgrund der psychischen Komponente der Grunderkrankung in Absprache mit den entsprechenden Fachpersonen erfolgen.

Wichtig ist es, nach Erbrechen den Mund mit Wasser oder einer nicht erosiven Mundspülung (Tab. 1) zu spülen. Dies führt zu einer Verdünnung der Säure und schützt so vor weiterer Auflösung bzw. Erweichung der Zahnhartsubstanz. Eigene Berechnungen aus den Originaldaten unserer Patientenuntersuchung mit Orangensaft ergaben eine Reduktion der H+ -Ionen um einen Faktor 9 bei Spülung der Mundhöhle mit Wasser nach 2 Minuten und eine klar kleinere Reduktion um den Faktor 4, sofern nach 5 Minuten mit Wasser gespült wurde. Sofern unmittelbar nach der Säureattacke gespült wurde, wurden die H+ -Ionen hingegen um den hohen Faktor 16 reduziert [16].

Der Speichel (Zusammensetzung, Fließrate, Pellikelbildung) zeigt eine gewisse Schutzfunktion gegenüber einer Säureattacke und kann ein erosives Geschehen modifizieren. Eine unterschiedlich ausgeprägte Pellikelbildung im Bereich des Zahnbogens könnte für die unterschiedliche Verteilung der Erosionen mitverantwortlich sein. Zähne mit dickerer Pellikelbildung (Unterkieferzähne lingual) und mehr Speichelansammlung zeigen meist weniger Erosionen als Zähne mit dünner Pellikelbildung (Oberkieferfrontzähne palatinal). Zudem ist die Clearance von Säure im Unterkiefer besser. Eine mögliche protektive Wirkung durch Modifikation der Pellikel zeigt sich im Folgenden: Biere sind sauer (pH um 4), rufen aber keine Erosionen hervor; Cynar, ein Likör aus Artischocken und Kräutern, weist ebenfalls einen tiefen pH-Wert von 4 auf und verursacht ebenfalls keine erosive Veränderung des Schmelzes (Tab. 1).

Diese Getränke haben jedoch keinen hohen Kalziumgehalt, wie dies z.B. mit Kalzium versetztem Orangensaft oder bei Joghurt der Fall ist. Es müssen also andere Faktoren, höchstwahrscheinlich Peptide oder Proteine, eine wichtige schützende Wirkung aufweisen, indem sie z.B. die Pellikel oder auch die Zahnoberfläche modifizieren. Schützende Proteine aus dem Zuckerrohr wurden kürzlich isoliert und ihre diesbezüglich positive Wirkung auf dentale Erosionen nachgewiesen [18]. Das Kreisschema wurde dahingehend modifiziert (Abb. 1).

Neben Radiotherapie im Nacken-Schädel-Bereich mit oftmals unerwünschter negativer Beeinflussung der Speicheldrüsen können auch Medikamente zu einer Reduktion der Speichelsekretion führen. Dazu gehören Tranquilizer, Anticholinergika, Antihistaminika, Antiemetika und Antiparkinsonpräparate. Erosionspatienten/-innen sollen deshalb immer auch bezüglich regelmäßig eingenommener Medikamente befragt und deren Nebenwirkung abgeklärt werden.

Die oben erwähnte Untersuchung an über 3000 Europäerinnen und Europäer zeigte auch, dass die Wahrscheinlichkeit für mehr erosive Zahnhartsubstanzverluste bei Einnahme von Antidepressiva um einen Faktor 4 (Odds Ratio) erhöht war. Die Einnahme von Antidepressiva führt oft zu weniger Speichelfluss und somit zu erhöhter Anfälligkeit für erosive Zahnhartsubstanzverluste [4]. Bei erosiven Problemen, die mit Medikamenten in Zusammenhang stehen könnten, sollte eine Konsultation mit dem/der behandelnden Arzt/Ärztin durchgeführt werden, um mögliche Alternativen zu finden. Es ist zu beachten, dass längere und häufige Zahnkontakte von Medikamenten oder Mundspülungen mit niedrigem pH-Wert direkt Erosionen verursachen oder zumindest beschleunigen können (Tab. 1, Mundspülungen).

Faktoren auf der Ernährungsseite

Säuretyp, pH, Pufferung, Peptide und Proteine, Adhäsion, Kalzium, Fluorid und Viskosität

Der Säuretyp, die pH-Werte und die Pufferkapazität der Speisen und Getränke hängen zusammen und werden nicht getrennt besprochen. Der pH-Wert ist ein sehr wichtiger, wenn auch nicht der einzige Faktor, der über das erosive Potenzial eines Getränkes oder einer Speise entscheidet. In der Tabelle 1 finden sich Erfrischungsgetränke, Sportgetränke oder auch Medikamente, die zwar sauer sind, aber keine Erosionen bewirken.

Die Entstehung der Zahnerosion wird oft fälschlicherweise nur auf einen niedrigen pH-Wert von konsumierten Getränken und Lebensmitteln zurückgeführt. Im Gegensatz zu Karies, bei der es einen definierten kritischen pH-Wert von 5,5 bis 5,7 für den Zahnschmelz gibt, kann das Auftreten von Zahnerosion nicht einem definierten pH-Wert zugeordnet werden [15]. Der kritische pH-Wert ist definiert als der pH-Wert einer Flüssigkeit, bei dem sich die Zahnsubstanz im Gleichgewicht mit der umgebenden Flüssigkeit befindet. Bei diesem pH-Wert ist die Flüssigkeit bezüglich des Zahnes gesättigt, und es kommt nicht zu einer Auflösung des Zahnes, aber auch nicht zur Bildung neuer Kristalle. Dieser kritische pH-Wert wird aus den Konzentrationen der gelösten Stoffe in der Flüssigkeit berechnet.

Bei Karies handelt es sich (bei der den Zahn umgebenden Flüssigkeit) um die Plaqueflüssigkeit, die für eine bestimmte Person etwa die gleiche Zusammensetzung aufweist, also ähnliche Konzentrationen an gelösten Stoffen enthält. Daher gibt es einen kritischen pH-Wert für Karies, der immer in etwa gleichbleibt. Bei der Erosion enthält die den Zahn umgebende Flüssigkeit jedoch eine variable Konzentration von glösten Stoffen, weshalb kein spezifischer kritischer pH-Wert definiert werden kann. Entscheidend dafür, ob es zu einer Demineralisierung kommt, ist also nicht der pH-Wert selbst, sondern der Sättigungsgrad der gelösten Stoffe in der Flüssigkeit, die beim jeweiligen pH-Wert mit den Zähnen in Berührung kommt. Ist der Gehalt an bestimmten gelösten Stoffen in der Flüssigkeit zu gering, ist sie untersättigt, kommt es zur Demineralisierung der Zahnsubstanz.

Dieser Prozess schreitet voran, bis das Gleichgewicht erreicht ist und die Flüssigkeit gesättigt ist. Wenn jedoch der Gehalt an gelösten Substanzen in der Flüssigkeit groß ist, wenn sie also gesättigt oder sogar übersättigt ist, kommt es zu keiner Demineralisierung. Dieser Vorgang kann bei unterschiedlichen pH-Werten stattfinden. Bei einem niedrigen pH-Wert ist es daher möglich, dass eine hohe Konzentration von Kalzium der Erosion entgegenwirkt, da die Flüssigkeit hinsichtlich der Zahnsubstanz gesättigt oder sogar übersättigt ist. Sind nur geringe Kalziumkonzentrationen vorhanden, kann es schon bei einem höheren pH-Wert zu einer erosiven Demineralisierung der Zahnsubstanz kommen, da die Flüssigkeit untersättigt ist. Getränke wie mit Kalzium versetzter Orangensaft [25] oder Speisen wie Joghurt haben einen hohen Kalziumgehalt, der vor Erosion schützt. Zusatz von Kalzium hat wegen Lösungsproblemen, Geschmackveränderungen und gesetzlichen Vorschriften aber seine Grenzen.

Besitzt eine Säure beispielsweise eine hohe Pufferkapazität, dauert es länger, bis sie durch den Speichel neutralisiert werden kann, was zu einem höheren Risiko für eine Erweichung der Zahnoberfläche führt [21].

Der Fluoridgehalt des Getränkes oder Nahrungsmittels scheint je nach Konzentration auch bei Erosionen einen gewissen, aber im Vergleich zum Schutz vor Karies einen kleinen protektiven Effekt zu haben. Eine Fluoridanreicherung von Speisen und Getränken zur Vermeidung von Zahnerosionen erscheint aufgrund der möglichen Nebenwirkungen von Fluorid bei der für einen Schutz vor Erosionen benötigten hohen Konzentration als nicht sinnvoll [12].

Der für die Zahnhartsubstanz wichtige Phosphatgehalt in der Form von PO₄³- ist bei sauren pH-Werten sehr klein und bei der Prophylaxe von Erosionen ohne klinische Bedeutung [22,14]. Phosphat fehlt aus diesem Grunde im modifizierten neuen Schema (Abb. 1). Die Konzentration von Kalzium hingegen bleibt über alle pH-Werte konstant und ist deshalb wie erwähnt für den Schutz vor Demineralisierung von Bedeutung.

Ein weiterer fehlender Faktor im neuen Erosionsschema ist die „Chelation“ oder Komplexbildung mit Kalzium. Die Chelation ist eine weitere Eigenschaft, die im Zusammenhang mit dentalen Erosionen überschätzt wurde und wird. Die Dissoziationskonstanten für Zitronensäure (z.B. enthalten in vielen Säften) oder auch Phosphorsäure (z.B. enthalten in Cola-Getränken) sind im pH-Bereich der entsprechenden Getränke so klein, dass dieser Komplexbildungseffekt vernachlässigbar ist [23].

Der Einfluss der Adhäsion eines Getränkes auf der Zahnoberfläche ist noch wenig erforscht. Ein Einfluss auf das erosive Potenzial ist hingegen auch hier zu erwarten. Besser adhärierende Substanzen haben eine längere Kontaktzeit an den Zähnen und dadurch eine länger anhaltende erosive Wirkung. Es scheint ferner eine gegenseitige Beeinflussung zwischen Adhäsion und Viskosität zu bestehen.

Mehrere Untersuchungen [1,2,10] zeigten, dass eine hohe Viskosität schützend wirkt, weil der Nachschub von H+ -Ionen an der Grenzfläche zum Zahn beeinträchtigt ist. Brain Licker, der als Roll-on-Flüssigbonbon angeboten wird (Tab. 1) ist ein gutes Beispiel für diesen Sachverhalt. In der Originalversion erweichte er die Schmelzoberfläche um 4,4% (Tab. 1). Wurde er im Verhältnis 1:1 mit künstlichem Speichel verdünnt, war die Differenz 30%, bei der Verdünnung 1:2 erhöhte sich die Erweichung sogar auf 42,8%. Beim Giant Candy Spray Super Sour erhöhten sich diese Werte bei der gleichen Verdünnungsreihe von 23% auf 57% und dann auf 58% (unpublizierte Resultate). Diese Eigenschaft muss in Zusammenhang mit anderen die Erosion fördernden Parametern wie pH oder Pufferkapazität gesehen werden [5].

Auch die Temperatur von Getränken und Speisen muss beachtet werden, da sie einen Einfluss auf den Sättigungsgrad hat. Höhere Temperaturen beschleunigen die chemische Reaktionsgeschwindigkeit, was zu einer schnelleren erosiven Auflösung der Zähne führen kann [3].

Fazit

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eine genaue Anamnese, eine frühzeitige Diagnostik sowie die Eruierung der ätiologischen Faktoren auf der Ernährungs- und auf der Patientenseite verbunden mit adäquaten Prophylaxemaßnahmen essenziell sind, um erosiven Zahnhartsubstanzverlust zu vermeiden oder dessen Progression zu stoppen.

Tab. 1: Die erosive Wirkung verschiedener Getränke, Lebensmittel, Genussmittel sowie Medikamente und Mundspülungen auf den menschlichen Zahnschmelz

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.