Zahnerhalt ist eine der wichtigsten Maximen der Zahnheilkunde. In diesem Sinne stellt die Prävention zweifelsohne die wichtigste Teildisziplin unseres Behandlungsspektrums dar. Dennoch werden wir auch in Zeiten rückläufiger Karies- und Parodontitis-Inzidenz immer wieder mit Zähnen konfrontiert, welche nicht nur einen Defekt haben, sondern deren Erhalt infrage zu stellen ist. Mit der Implantologie gibt es heute großartige Möglichkeiten, solche Zähne erfolgreich, dauerhaft und manchmal sogar schnell zu ersetzen.

Die Implantologie ist aber kein Allheilmittel und ist dem Zahnerhalt nicht nur aus dogmatischen, sondern auch aus ganz praktischen Gründen häufig unterzuordnen. Abgesehen von finanziellen Limitationen und persönlichen Präferenzen vieler Patienten/-innen sprechen häufig auch andere Gründe für einen Erhalt und gegen eine Extraktion.

Oftmals sind entsprechende Zähne Teil eines bestehenden Zahnersatzes, sind ästhetisch schwer zu ersetzen oder es gibt medizinische Gründe, die eine Implantation ausschließen. Insbesondere im Falle eines Zahntraumas spricht oft auch ein zu junges Patientenalter gegen eine Implantation und für den Erhalt der betroffenen Zähne.

Biologische Grundlagen

Noch vor etwa 15 Jahren stand zur Rettung tief zerstörter Zähne die chirurgische Kronenverlängerung im Zentrum des Handelns. Andere Techniken gab es zum Teil bereits, diese erfuhren jedoch kaum Aufmerksamkeit. Inzwischen stellt die chirurgische Kronenverlängerung zwar noch immer einen wichtigen und oftmals unverzichtbaren Pfeiler der Zahnrettung dar, zumindest in unserer Praxis wird sie allerdings erheblich seltener durchgeführt als noch von 15 Jahren.

Bei der Auswahl einer Behandlungstechnik kann jedoch keinesfalls die Präferenz des Behandelnden im Vordergrund stehen. Stattdessen definieren biologische, statische und nicht zuletzt ästhetische Faktoren die korrekte Therapieentscheidung. 2 Aspekte müssen hierfür besonders beachtet werden: das suprakrestale Gewebeattachment (vormals „biologische Breite“) und der Ferrule-Effekt.

Das suprakrestale Gewebeattachment (biologische Breite)

Dr. Behring

Dr. Behring

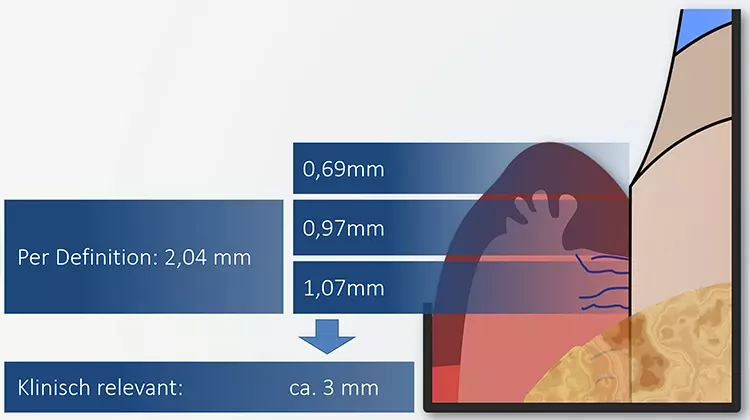

Aus praktischen Erwägungen wird bei klinischer Betrachtung heute meist auch der Sulkus selbst mit einbezogen, auch wenn dieser zum Attachment des Zahnes naturgemäß nicht beiträgt [11]. Aus parodontaler Sicht spielt bis heute vor allem der apikale Teil, das bindegewebige Attachment eine herausragende Rolle. Diese Zone, welche mittelwertig etwa 1 mm breit ist [3], schützt den darunterliegenden Knochen vor externen Reizen, vor allem vor bakterieller Besiedlung.

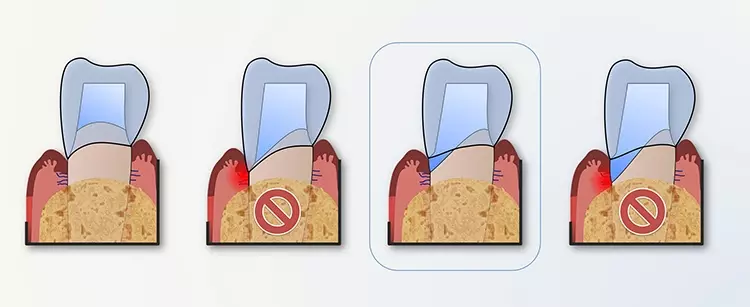

Sie besteht aus Bindegewebe, welches über Sharpey-Fasern mit dem Zement auf der Zahnoberfläche fest verbunden ist. Wird die biologische Breite dauerhaft verletzt, so reagiert der Körper mit einer chronischen Entzündung und letztlich mit der Resorption von Knochen, bis die ursprünglichen Dimensionen wieder erreicht wurden [14]. So verursacht ein zu tief liegender Kronenrand oftmals nicht nur eine chronische Gingivitis [5], sondern fördert selbst die Rezession, die der Zahnarzt/die Zahnärztin durch die apikale Verlagerung eigentlich vermeiden wollte [15].

Prothetische Restaurationsränder und nicht-adhäsive Füllungsmaterialien verletzen die biologische Breite bereits bei einem Eindringen in die Zone des Saumepithels [14], weshalb solche Ränder nicht tiefer als bis in den (offenen) parodontalen Sulkus verlegt werden sollten. Demgegenüber hat sich gezeigt, dass eine Anhaftung des Saumepithels auf glatten Komposit-Oberflächen möglich ist, und dass diese Oberflächen im Bereich des Saumepithels keine nennenswerte Abwehrreaktion auslösen [6,4,8]. Daher ist es heute möglich und gängige Praxis, Komposite auch bis in den Bereich des Saumepithels zu modellieren.

Einzig in den Bereich des bindegewebigen Attachments (der letzte Millimeter über dem Knochen) darf nicht eingegriffen werden. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Zahnrettung dauerhaft nur gelingt, wenn die biologische Breite in ihrer ursprünglichen Dimension wieder eingestellt werden kann. Somit helfen Mittelwerte auch nur bedingt weiter. Sinnvoller ist die direkte Messung der Gingivadimension, notfalls an einem Nebenzahn.

Der Ferrule-Effekt

Dr. Behring

Dr. Behring

In der Literatur werden Ferrule-Designs an wurzelkanalbehandelten Zähnen empfohlen [9,13]. Diese empfinden wir vor allem als wichtig, wenn keine gegenüberliegenden Dentinwände mehr vorhanden sind.

Hingegen findet sich kaum verwertbare Literatur zum Nutzen von Ferrule-Präparationen an vitalen Zähnen. Auch durch die Nutzung adhäsiver Aufbaufüllungen, welche den Zahn aktiv zusammenhalten, sehen wir den Nutzen eines Ferrule-Designs bei vitalen Zähnen heute nur noch im Ausnahmefall.

Im Gegenteil versuchen wir auf Ferrule-Präparationen soweit als möglich zu verzichten, um die Präparationsgrenze nicht weiter als nötig nach apikal zu verschieben. Sofern auf eine Ferrule-Präparation nicht verzichtet werden kann, sollte diese eine Ausdehnung von etwa 2 mm haben, da hier das optimale Verhältnis zwischen Frakturschutz und Attachmentverlust erreicht wird [9,13].

Techniken zum Zahnerhalt

Das Ziel aller Behandlungstechniken zum Erhalt tief zerstörter Zähne ist die Schaffung eines frakturstabilen Restzahnes zur Aufnahme einer direkten oder indirekten Restauration. Dieses Ziel muss jedoch durch den Erhalt bzw. die Wiederherstellung der biologischen Breite in ihrer ursprünglichen Dimension flankiert werden, da es sonst zu chronischen Gingivitiden oder Knochenresorptionen kommen kann. Als Konsequenz muss die Restaurationsgrenze so weit vom Knochen entfernt angelegt werden, dass keine Schädigung des parodontalen Interface entsteht.

Chirurgische Kronenverlängerung

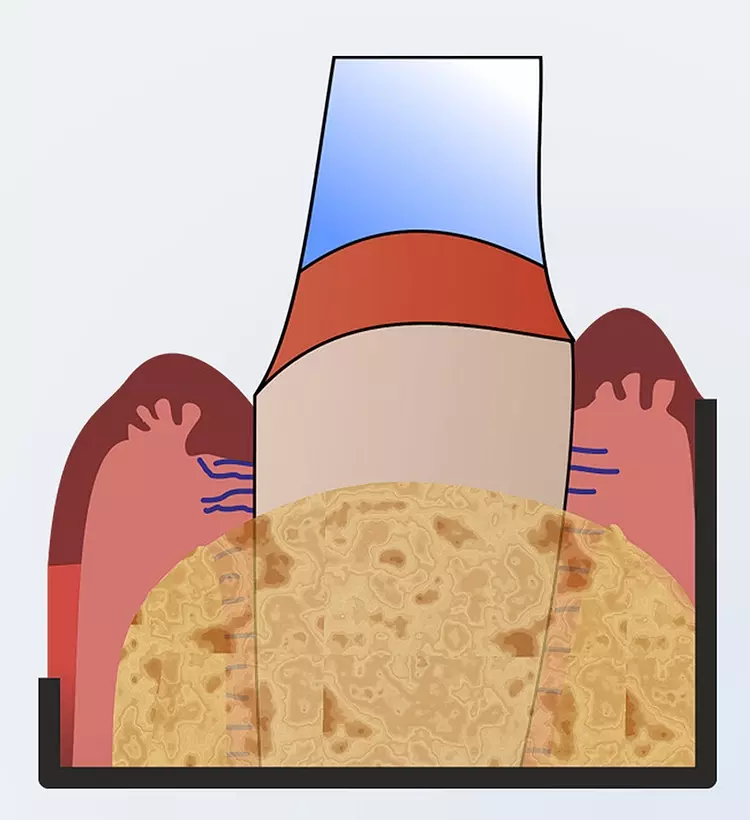

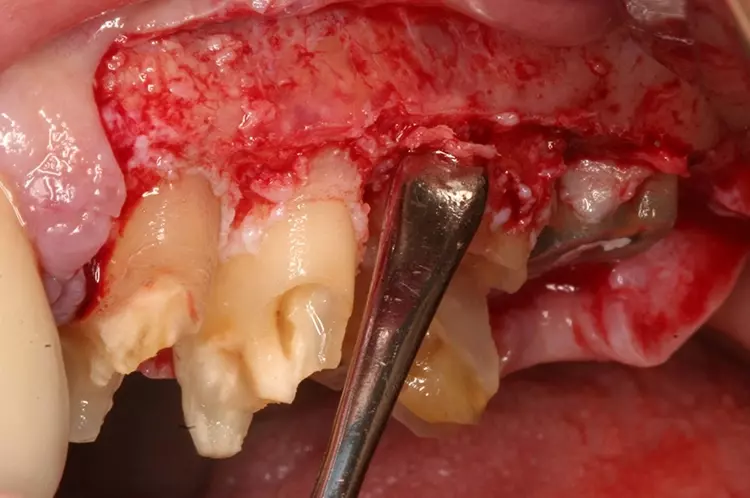

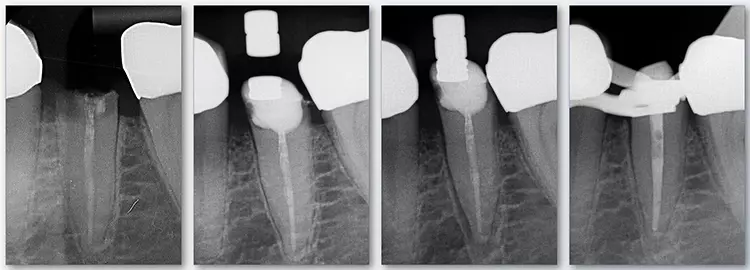

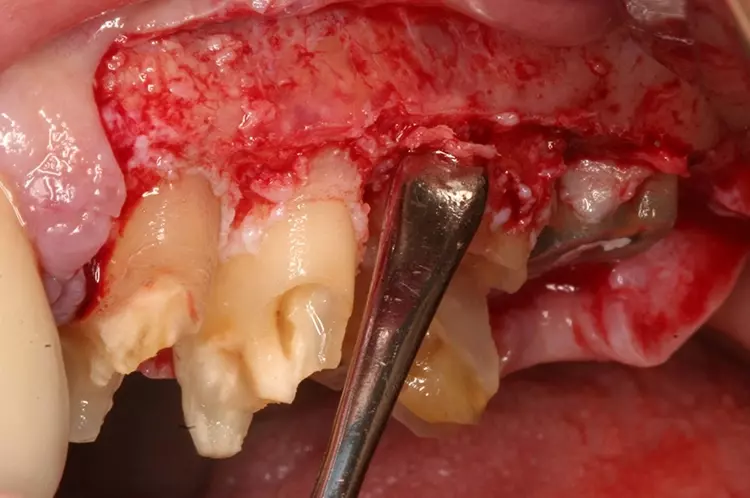

Die chirurgische Kronenverlängerung stellt die klassische Technik dar, um bei tief zerstörten Zähnen gleichzeitig einen Ferrule-Effekt zu ermöglichen und die biologische Breite zu erhalten. Hierzu wird der tief zerstörte Zahn (Abb. 3) nach einer Lappenbildung für die endgültige Restauration beschliffen. Hierbei wir die biologische Breite zunächst ignoriert, vielmehr wird die Präparationsgrenze nach rein prothetischen Notwendigkeiten angelegt, auch wenn diese dadurch zu dicht an den Knochen heranrückt oder diesen sogar berührt. Dr. Behring

Dr. Behring Dr. Behring

Dr. Behring

Anschließend wird der Knochen um den Zahn herum so weit reduziert, dass die ursprüngliche, vor der Behandlung gemessene biologische Breite wieder eingestellt wird (Abb. 4). Hierbei muss unbedingt darauf geachtet werden, dass das freigelegte Zement auf der Zahnoberfläche im Bereich des letzten Millimeters vor der Knochenkante nicht beschädigt oder gar entfernt wird. Der Körper kann das Zement nicht regenerieren, es käme somit trotz einer Kronenverlängerung zu einer Verletzung der biologischen Breite.

Dr. Behring

Dr. Behring

Extrusion

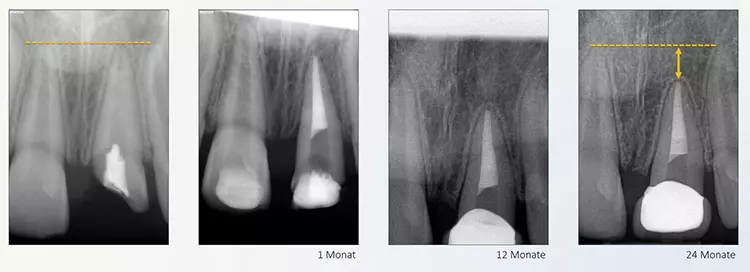

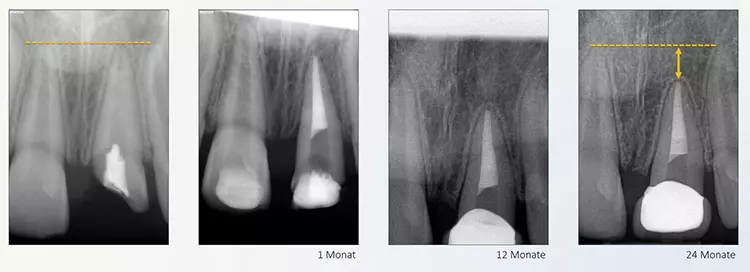

Bei der kieferorthopädischen Extrusion wird ein horizontal zerstörter oder frakturierter Zahn mit geringer Kraft über mehrere Wochen langsam aus seiner Alveole extrudiert. Dies muss mit einer regelmäßigen Fiberotomie kombiniert werden, da sonst das Weichgewebe und sogar der Knochen mit extrudiert werden.

Dr. Behring

Dr. Behring Dr. Behring

Dr. Behring Dr. Behring

Dr. Behring

Proximal-Box-Elevation und Deep-Margin-Elevation

Dr. Behring

Dr. Behring

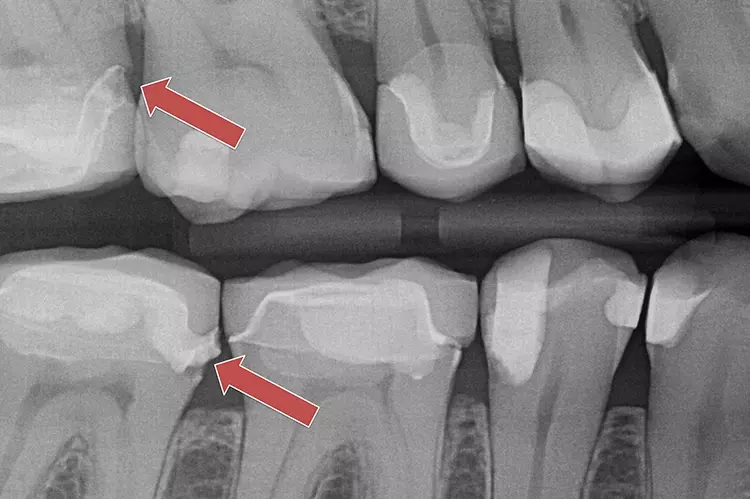

Ein Kronenrand darf, wie eingangs beschrieben, nicht tiefer als in den Sulkus verlegt werden, eine Komposit-Restauration darf hingegen bis etwa 1 mm an den Knochen heranreichen. Für die praktische Umsetzung einer Restauration hat dieses Vorgehen ebenfalls große Vorteile. So ist es durch Verwendung spezieller Kofferdam- und Matrizentechniken oftmals gut möglich, Komposit-Restaurationen auch tief subgingival unter idealen (trockenen) Bedingungen herzustellen.

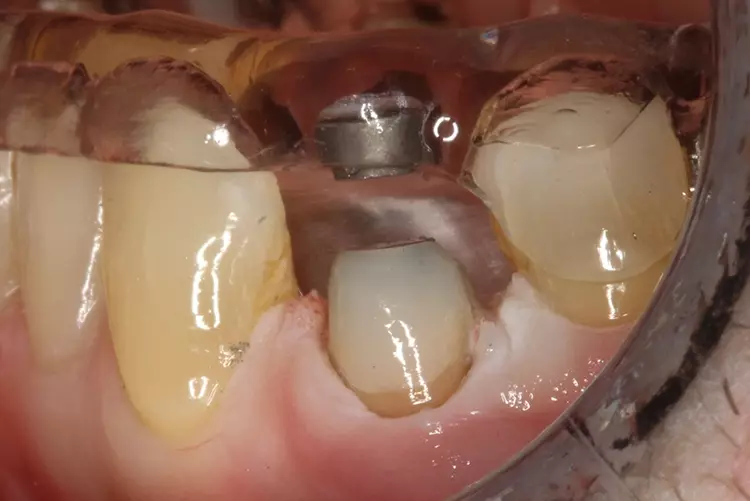

Demgegenüber können indirekte Restaurationen im subgingivalen Bereich oftmals nicht vorhersagbar trocken (adhäsiv) eingesetzt werden, da es kaum möglich ist, die Gingiva und den Kofferdam mit Matrizen, Spannringen und Keilen sicher abzuhalten (Abb. 10). Dennoch muss bei diesen Techniken mit großer Besonnenheit vorgegangen werden: Der Erfolg oder Misserfolg der Krone oder Teilkrone hängt bei Verwendung dieser Techniken maßgeblich vom Erfolg der Komposit-Restauration in der Tiefe des Defektes ab (Abb. 11). Dr. Behring

Dr. Behring Dr. Behring

Dr. Behring

Ein solches Vorgehen sollte also nur gewählt werden, wenn die Restauration in der Tiefe ideal herstellbar ist. Ansonsten sollte die Krone, traditionellen Regeln folgend, die Komposit-Restauration überdecken, auch wenn dann eine chirurgische Kronenverlängerung nötig wird.

Chirurgische Extrusion und Front-Back-Technik

Unter der chirurgischen Extrusion versteht man die intentionelle Extraktion und Replantation eines tief zerstörten Zahnes in nach koronal versetzte Position (Abb. 12). Die Front-Back-Technik ist eine Sonderform dieser Behandlung, welche bei Frakturen von Frontzähnen zum Einsatz kommt. Die Bruchmechanik eines solchen Zahnes führt meistens zu einem palatinal tiefer liegenden Frakturspalt als vestibulär. Dr. Behring

Dr. Behring Dr. Behring

Dr. Behring

Gleichzeitig ist aber die knöcherne Girlande vestibulär tiefer eingezogen als palatinal, wo der dicke Knochen des Gaumens zusätzlich eine chirurgische Kronenverlängerung unmöglich macht. Es wird somit versucht, den Zahnstumpf vorsichtig und ohne Beschädigung des Zementes aus der Alveole zu lösen (Abb. 13), den Zahn dann um 180° zu drehen und ihn in dieser Position leicht nach koronal verlagert zu replantieren. Um die Gefahr von Wurzelresorptionen zu reduzieren, müssen dabei verschiedene parodontale und endodontische Aspekte berücksichtigt werden, wodurch die Behandlung abermals komplexer wird.

Trotz ihres hohen Aufwandes, der oftmals dennoch stark geschwächten Restzähne und der Gefahr von Wurzelresorptionen ist diese Technik besonders für die Behandlung junger Patienten nach Frontzahntrauma von Bedeutung, da eine Brückenversorgung oder Implantation bei unvollständigem Knochenwachstum nicht durchgeführt werden sollten.

Auswahl der richtigen Technik

Für die Auswahl der richtigen Behandlungstechnik sind diverse Faktoren maßgeblich. So ist eine Extrusion nur dann möglich, wenn die Zahnkrone flächig frakturiert ist bzw. gekürzt werden kann. Ansonsten würde der Biss gestört.

Demgegenüber würde eine chirurgische Kronenverlängerung eines frakturierten Einzelzahnes in der Front zu einem inakzeptablen ästhetischen Ergebnis führen. Neben diesen offensichtlichen Aspekten wird die Technikauswahl jedoch vor allem durch die biologische Breite bestimmt. Ausgehend von der Ausdehnung des Defektes und des geplanten apikalen Restaurationsrandes muss abgeschätzt werden, wie weit in die biologische Breite eingegriffen würde.

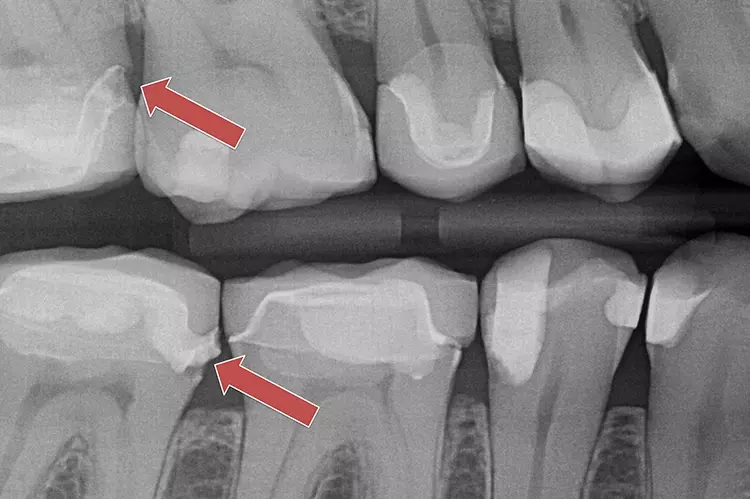

So kann im Falle einer tiefen Karies heute meistens auf eine chirurgische Kronenverlängerung verzichtet werden, und stattdessen auf den Einsatz moderner Komposit-Techniken, wie der proximal Box-Elevation oder der Deep-Margin-Elevation zurückgegriffen werden. Dies ist dadurch begründet, dass sich eine Karies nur so langsam nach apikal ausdehnt, dass der Körper ausreichend Zeit hat, den bakteriellen Eingriff in die biologische Breite durch eine knöcherne Resorption mit Zementfreilegung zu kontern.

Dr. Behring

Dr. Behring

Im Falle einer Höckerfraktur reicht der Defekt hingegen regelmäßig tiefer nach apikal, sodass die Zone des bindegewebigen Attachments verletzt wird. In diesen Fällen wäre eine Deep-Margin-Elevation kontraindiziert, da der Körper kein neues bindegewebiges Attachment auf der Komposit-Oberfläche bilden könnte.

Das Saumepithel würde sich somit bis an die Knochenkante, oder bei tiefen Frakturen sogar noch weiter nach apikal ausdehnen, die biologische Breite wäre nicht wieder hergestellt und es käme zu chronischen Entzündungen. In solchen Fällen ist die chirurgische Kronenverlängerung oder die Extrusion zu wählen. Die chirurgische Kronenverlängerung ist zudem fast immer möglich und stellt somit auch eine Ausweichtechnik dar.

Dr. Behring

Dr. Behring

Zuletzt sollte bei der Auswahl der Behandlungsart auch auf deren Techniksensitivität geachtet werden. Die chirurgische Kronenverlängerung ist, obwohl es sich um ein chirurgisches Vorgehen handelt, immer die einfachste Technik, die auch mit wenig Erfahrung umgesetzt werden kann. Auch die Extrusion mit Magneten ist, nach genauem Studium der Technik, praktisch gut umsetzbar.

Dr. Behring

Dr. Behring

Dr. Behring

Dr. Behring

Gleichzeitig muss im koronalen Bereich adhäsiv, also unter Einsatz von Chemikalien wie Phosphorsäure oder aus Dentinadhäsiv-Systemen, gearbeitet werden. Manchmal sind sogar endodontische Arbeitsschritte extraoral nötig, etwa bei Verwendung des Benex-Systems zur Extraktion oder wenn vorher eine Trockenlegung nicht möglich ist. Diese Technik sollte daher in Expertenhand verbleiben.

Zusammenfassung

Die Behandlung tief zerstörter Zähne hat auch in Zeiten der Implantologie seine Bedeutung nicht verloren. Neben endodontischen Aspekten spielt vor allem die biologische Breite (heute: suprakrestales Gewebeattachment) eine übergeordnete Rolle. Nur unter Erhalt der biologischen Breite ist eine parodontal gesunde Situation dauerhaft erreichbar. Dabei soll die biologische Breite nicht mittelwertig neu festgelegt werden, sondern die ursprünglichen Dimensionen über dem Knochen neu etabliert werden.

Hierfür stehen diverse Techniken wie die chirurgische Kronenverlängerung, die Zahnextrusion, Komposit-Techniken wie die Proximal-Box-Elevation oder die Front-Back-Technik zur Verfügung. Die Auswahl der richtigen Technik hängt von der Ausgangssituation, der Ästhetik, der Restzahnhartsubstanz und dem Maß der Verletzung der biologischen Breite ab.

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.