In einer alternden Weltbevölkerung verbessern sich die zahnärztliche Versorgung und das Wissen zur Kariesprävention, was zu mehr erhaltenen Zähnen führt als in früheren Generationen [1]. Auch nimmt die Rate von vollständiger Zahnlosigkeit bei älteren Menschen kontinuierlich ab [2].

Für teilweise zahnlose Patienten sind konventionelle klammergetragene Teilprothesen (RPD = removable partial denture) noch immer eine geeignete Behandlungsoption [3]. Bei begrenztem Restgebiss ist u.a. im Frontzahnbereich eine Positionierung der Klammern ohne ästhetische Beeinträchtigung allerdings kaum möglich [5].

Neben den funktionellen Vorteilen von teleskopgetragenen RPD (TRPD = telescopic crown retained removable partial dentures), die eine bessere Verteilung der Kaukräfte ermöglichen und somit die Belastung der verbleibenden Zähne reduzieren können, bieten TRPD überdies ästhetische Vorteile. Aufgrund dessen stellen TRPD für Patientinnen und Patienten mit wenigen verbleibenden Zähnen eine erfolgreiche, erwägenswerte Behandlungsoption gegenüber konventionellen RPD dar [6,7,8].

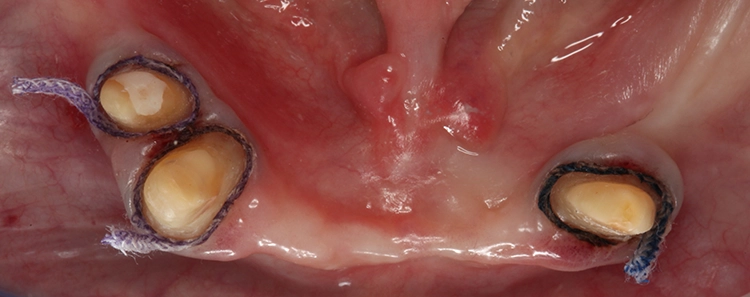

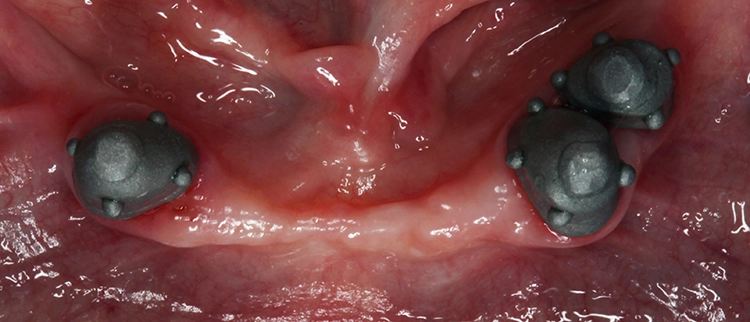

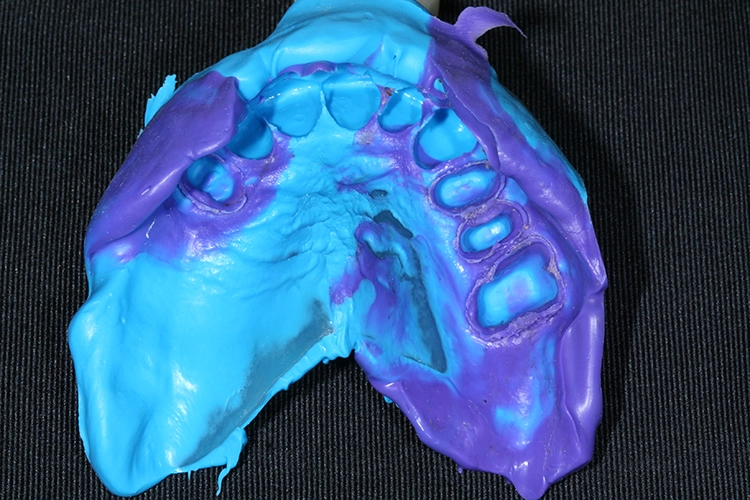

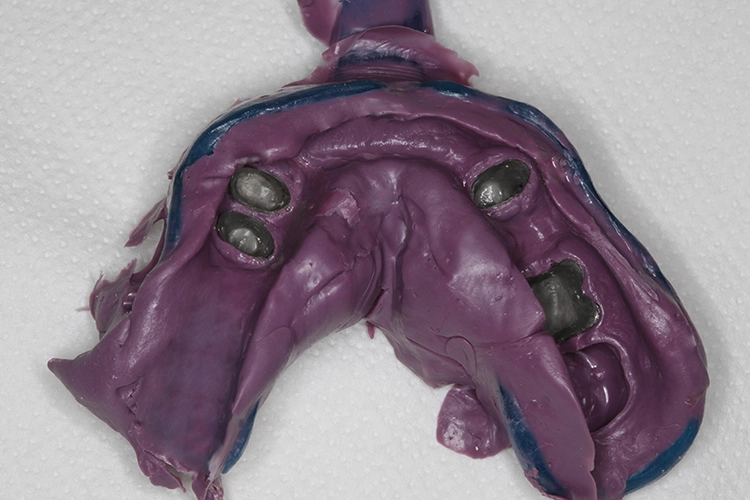

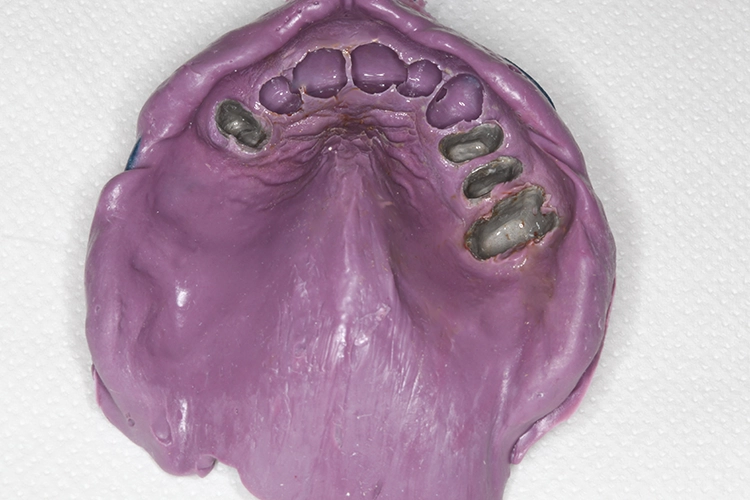

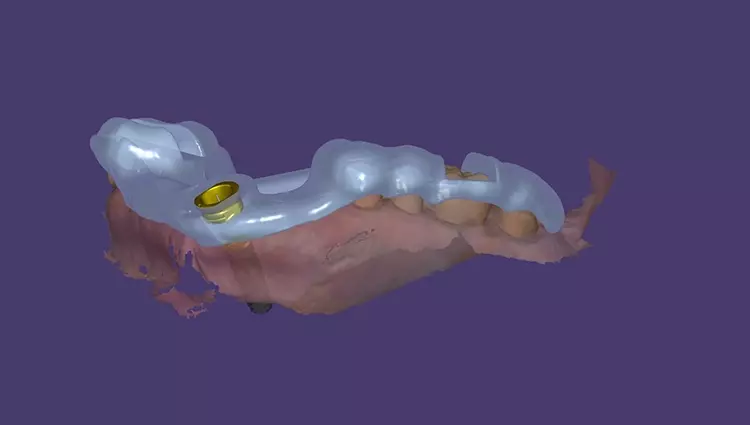

Fallbeispiele für die Versorgung mit teleskopgetragenen Teilprothesen

Teleskopkronen sind eine spezifische Doppelkronenart mit streng parallelen primären Kronen. Die primären oder inneren Kronen werden auf den Pfeilerzähnen zementiert, während die sekundären oder äußeren Kronen in die TRPD integriert sind. Durch die Parallelität der Kontaktflächen der Primär- und Sekundärkronen wird erstens eine Haltekraft erzeugt, um die TRPD in Position zu halten [9], und zweitens sollen TRPD die Pfeilerzähne erhalten [8]. Darüber hinaus weisen TRPD einen hohen Tragekomfort und eine zufriedenstellende Ästhetik auf und beeinträchtigen die Mundhygienefähigkeit nur gering [3,6,7,8].

Die beschriebenen Vorteile müssen jedoch mit den Nachteilen hoher Behandlungskosten und der vergleichsweise anspruchsvollen Durchführung im Rahmen der prothetischen und zahntechnischen Arbeiten gegenüber klammerverankerten Teilprothesen abgewogen werden [10]. Zwei Fallbeispiele illustrieren das Vorgehen bei einer Versorgung mit TRPD. Sie führen den Aufwand und das erfolgreiche Ergebnis vor Augen (Abb. 1 und 2).

Unbefriedigende Studienlage für TRPD aus Nichtedelmetall-Legierungen

Je nach Art der doppelten Kronen werden die kumulativen Überlebensraten in der Literatur von 79 bis 95% für Friktionsteleskope [3,11,12], 73 bis 94% für Resilienzteleskope [13] und 53,3 bis 97% für Konuskronen angegeben [14]. Allerdings basieren diese Studien auf doppelten Kronen, die aus Edelmetallen hergestellt wurden. Klinische Daten zu TRPD mit Teleskopkronen aus Nichtedelmetall-Legierungen sind begrenzt. Darüber hinaus wurden die meisten Studien zu Teleskopkronen an Universitäten durchgeführt.

Gleichwohl diese Studien eine standardisierte Datenerfassung in Bezug auf Expositionen, Störfaktoren und Endpunkte ermöglichen, spiegeln solche Daten möglicherweise nicht die Wirksamkeit der täglichen Zahnbehandlung in der allgemeinen Praxis wider [15,16]. Allerdings beeinflussen in der allgemeinen Zahnarztpraxis Zahnarzt-, Patienten-, Zahn- und Materialfaktoren gemeinsam die Ergebnisse. Um dieses Dilemma zu lösen, erfordern Studien eine große Anzahl von Restaurationen in einem Datensatz. Praxisbasierte Studien bieten die Möglichkeit, (regelmäßig) große Datensätze zu sammeln. Außerdem ermöglichen praxisbasierte Studien ein besseres Verständnis für die Auswirkungen täglicher Behandlungsentscheidungen auf den Erfolg von Restaurationen in der allgemeinen Zahnarztpraxis.

Praxisbasierte Beobachtungsstudie

Das Ziel unserer kürzlich veröffentlichten Beobachtungsstudie [27] war es daher, erstens die Langlebigkeit von TRPD aus Nichtedelmetall-Legierungen zu bewerten und zweitens zu analysieren, welche Faktoren den Erfolg dieser Prothesen nach bis zu 12 Jahren beeinflussen.

Materialien und Methoden

Studiendesign und Patientenauswahl: Diese Studie ist eine retrospektive, nichtinterventionelle, praxisbasierte klinische Studie. Sie wurde im Deutschen Register klinischer Studien registriert (DRKS-ID: DRKS00026937). Die Berichterstattung erfolgt gemäß den STROBE-Richtlinien für Kohortenstudien.

Die Behandlung – Einschluss- und Ausschlusskriterien

Zahnärztinnen und Zahnärzte, die an einem deutschen praxisbasierten Forschungsnetzwerk (Arbeitskreis Zahnärztliche Therapie) beteiligt sind, wurden gebeten, an der Studie teilzunehmen. Zwei Zahnärzte in einer privaten Praxis stimmten zu, ihre anonymisierten elektronischen Patientenakten nach Behandlungen mit Teleskopkronen zu durchsuchen. In die Studie wurden Behandlungsdaten eingeschlossen von

- Patientinnen und Patienten, die abnehmbare Teilprothesen (RDP) mit ausschließlich Friktionsteleskopen aus Nichtedelmetall-Legierungen (TRPD) erhielten.

Nicht einbezogen wurden

- Patientinnen und Patienten, die RPDs mit zusätzlichen Retentionselementen außer Friktionsteleskopen erhielten.

- Patientinnen und Patienten, die implantatgetragene Teleskopprothesen erhielten (TRPD).

Datenerfassung

Folgende Daten wurden anonym (ohne Bezug zu Patientennamen) aus den elektronischen Patientenakten eines Zahnarztpraxis-Management-Programms (DS-WIN, Dampsoft GmbH – Die Zahnarzt-Software, Damp, Deutschland) erhoben (Tab. 1):

| Praxisebene |

| Zahnarzt (A-B) |

| Patientenebene |

| Patientenalter (>60, 60–31, >30) |

| Geschlecht (weiblich, männlich) |

| Versicherung (gesetzlich, privat) |

| Zahnebene |

| Zahntyp (Frontzahn, Eckzahn, Prämolar, Molar) |

| Typ der Prothesenunterstützung (punktartig, linear, dreieckig, rechteckig) |

| Anzahl der Pfeilerzähne (≤3, >3) |

| Anzahl an verbliebenden Zähnen (ausgeschlossen Zähne mit Teleskopkronen) (0, 1, 2, 3, 4, ≥5) |

| Anzahl an verbliebenden Zähnen (eingeschlossen Zähne mit Teleskopkronen) (0, 1, 2, 3, 4, ≥5) |

| Zahnposition im Kiefer (mehr mesial gelegener Zahn, am weitesten distal gelegener Zahn, einziger Zahn im Quadranten) |

| Kiefer (OK, UK) |

- auf Praxis/-Zahnarztebene: Geschlecht und Berufserfahrung

- auf Patientenebene: Alter und Geschlecht, Datum der Insertion der ersten Teleskopkrone, Datum jeder (zweiten) restaurativen (Re-)Intervention, Datum des letzten Besuchs, Anzahl der Zähne/Restaurationen (pro Patientin bzw. Patient), Anzahl der Kontrolluntersuchungen und aller Besuche (einschließlich geplanter nicht-, mikro- oder invasiver Behandlungen oder Notfallbehandlungen), Versicherungsstatus (privat oder gesetzlich), DMFT

- auf Zahnebene der Patientin bzw. des Patienten: Art der Prothesenabstützung (punktweise, linear, dreieckig, rechteckig), Anzahl der Abutmentzähne (≤3 vs. >3), Merkmale des betroffenen Zahns (Notationssystem der Fédération Dentaire Internationale (FDI)), Versagensart, Art der Restauration

Die folgenden Daten wurden nicht in die elektronischen Formulare eingegeben und daher nicht erfasst:

- auf Praxisebene: Intra- und Interprüfer-Kalibrierung

- auf Patientenebene: genauer Inhalt der individualisierten Mundgesundheitsanweisungen, allgemeine Erkrankungen, Gingivaindizes, Plaqueindizes, Merkmale der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer (z.B. demografisch, klinisch, sozial) und Informationen zu Expositionen und potenziellen Störfaktoren

Erfolg vs. Misserfolg der Behandlung

Der Beobachtungszeitraum begann mit dem Einsetzen der TRPD. Der Status der TRPD wurde durch klinische (visuell-taktile) und intraorale Röntgenuntersuchungen beurteilt. Das Intervall für die radiologische Untersuchung wurde patientenindividuell nach dem Kariesrisiko und der Hygienefähigkeit der Patientinnen und Patienten festgelegt [18]. Die Beurteilung der TRPD erfolgte in derselben Praxis durch den Zahnarzt, der die TRPD hatte anfertigen lassen, wenn die Patienten zur routinemäßigen Betreuung, zum Recall oder bei Problemen erschienen.

Erfolg auf Teleskop-/Zahnebene

Wenn die Teleskopkronen und die TRPD bei der letzten Kontrolluntersuchung noch in Funktion waren, ohne dass zuvor eine Intervention erforderlich war, und die Teleskopkronen klinisch akzeptabel waren, wurde die Behandlung als erfolgreich eingestuft. Wenn die Teleskopkronen bei der letzten Kontrolle ersetzt, repariert, wiederbefestigt oder für eine dieser Behandlungen eingeplant wurden – für die dann ein Termin mit dem Patienten vereinbart wurde –, wurde der Eingriff als fehlgeschlagen betrachtet.

Erfolg auf Prothesenebene

Für die Berechnung wurden auf der Prothesenebene zwei verschiedene Szenarien einbezogen. Erstens wurde das Versagen der ersten Teleskopkrone einer TRPD als Versagen der gesamten TRPD betrachtet („Worst-Case-Szenario“). Folglich überlebte die TRPD, wenn alle Teleskopkronen einer TRPD überlebten. Im zweiten Szenario, das für die Berechnung herangezogen wurde, wurde das Versagen der letzten Teleskopkrone einer TRPD als Versagen der gesamten TRPD betrachtet („Best-Case-Szenario“).

Folglich wurde die TRPD als versagt definiert, wenn alle Teleskopkronen einer TRPD als versagt definiert wurden. Das erste Szenario beachtet, dass eine Versorgung möglichst lange halten soll, wie sie geplant wurde, während das zweite Szenario den Vorteil beachtet, dass Teleskopversorgungen auch bei Verlust eines Pfeilerzahnes halten, solange noch weitere Pfeilerzähne vorhanden sind. Erwartbare Interventionen, wie das Unterfüttern der Prothesenbasis oder das Entfernen von Druckstellen, wurden nicht als Misserfolge klassifiziert.

Ergebnisse: Überlebensraten und Risikofaktoren

Zwischen April 2004 und März 2016 wurden von 2 Zahnärzten mit 11 bzw. 4 Jahren Berufserfahrung insgesamt 174 Teleskopprothesen mit 488 Teleskopkronen bei 139 Patienten mit mindestens einem Folgetermin angefertigt. Die durchschnittliche Beobachtungszeit betrug 4,2 (3,3) Jahre (maximal: 12 Jahre).

76% der Teleskopkronen (372 von 488) wurden als erfolgreich betrachtet. Die jährliche Versagensrate für alle Restaurationen von beiden Zahnärzten betrug 5,0%. Die Hauptgründe für ein Versagen waren das Rezementieren einer Teleskopkrone (n=39), die endodontische Behandlung (n=36) und die Extraktion des Zahns (n=35).

Auf TRPD-Ebene wurden im Worst-Case-Szenario 78% der Prothesen (136 von 174) und im Best-Case-Szenario 86% der Prothesen (150 von 174) als erfolgreich betrachtet. Die jährliche Versagensrate für alle Prothesen von beiden Zahnärzten betrug 5,1 bzw. 3.4%.

Die multivariate Regressionsanalyse zeigte, dass Teleskopkronen bei Männern ein 1,6-fach höheres Versagensrisiko aufwiesen als Teleskopkronen bei Frauen (HR [95-%-CI]: 1,596 [1,1–2,4]; p=0,023). Darüber hinaus wiesen Teleskopkronen an Prämolaren ein 2,2-fach niedrigeres Versagensrisiko auf als an Inzisiven (HR: 1,908 [1,1–5,0]; p=0,015) (Abb. 3). Teleskopkronen in Prothesen mit ≤3 Stützzähnen wiesen ein um 2,1-fach niedrigeres Versagensrisiko auf als Teleskopkronen in Prothesen mit >3 Stützzähnen (HR: 2,075 [1,3–3,4]; p=0,004). Die Position der Teleskopkrone im Kieferbogen war ebenfalls ein signifikanter Prädiktor: Teleskopkronen an dem weitest distal gelegenen Zahn in einem Kiefer wiesen ein 2,4-fach höheres Versagensrisiko auf als Teleskopkronen an einem weiter mesial gelegenen Zahn (HR: 2,429 [1,5-3,8]; p<0,001).

Auf Prothesenebene wiesen einzig Prothesen mit >3 Stützzähnen ein 2,6-fach niedrigeres Versagensrisiko auf als Teleskopkronen in Prothesen mit ≤3 Stützzähnen (HR: 2,578 [1,2–5,3]; p=0,011). Allerdings muss aus statistischer Sicht die Anzahl der TRPD als eher niedrig betrachtet werden. Daher sollten diese Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden.

Diskussion

In dieser praxisbasierten Beobachtungsstudie wurden insgesamt 174 TRPD mit 488 Teleskopkronen aus Nichtedelmetall-Legierungen über einen Zeitraum von bis zu 12 Jahren verfolgt und der Einfluss mehrerer Ausgangsparameter auf den Erfolg der Teleskopkronen analysiert. Bei insgesamt moderaten jährlichen Versagensraten waren das Geschlecht des Patienten, der DMFT-Wert, die Zahnposition, Anzahl der Abutmentzähne und die Gesamtzahl der verbleibenden eigenen Zähne signifikante Prädiktoren für das Versagen.

In der vorliegenden Studie betrug die Erfolgsrate der Teleskopkronen 76% bei einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 4,2 Jahren. Dieses Ergebnis ist vergleichbar mit dem anderer Studien [19,20]. Strasding et al. verfolgten in einem ähnlichen Studiendesign an einer Universitätsklinik Teleskopkronen aus Nichtedelmetall-Legierungen [19]. In der Gruppe mit einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 4,3 Jahren zeigten sie eine Erfolgsrate von 77%. Ähnlich wie in der vorliegenden Studie war der Verlust der Vitalität des Abutmentzahns eine häufige Komplikation. Die hohe Häufigkeit von Rezementierungen in der aktuellen Studie wurde auch in einer anderen, universitätsbasierten Studie beschrieben [20].

Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Langlebigkeit der Teleskopkronen signifikant vom Geschlecht des Patienten beeinflusst wurde. Dies stimmt mit früheren Studien des Forschungsnetzwerkes „Arbeitskreis Zahnärztliche Therapie“ und einer früheren universitätsbasierten Studie über Risikofaktoren für Zahnverlust bei Prothesenträgern mit Klammerretention überein [21]. Ähnlich wie in der vorliegenden Studie war das Risiko des Versagens bei Männern etwa doppelt so hoch wie bei Frauen.

Die Autoren führten das erhöhte Versagensrisiko bei Männern auf die höhere Wahrscheinlichkeit von Parodontalerkrankungen und die seltenere Verwendung von Zahnseide zurück [21]. Wenn man bedenkt, dass Männer seltener Zahnseide verwenden als Frauen, deutet dies darauf hin, dass die gesamte Mundhygiene – auch wenn andere Hilfsmittel wie Interdentalbüsten verwendet werden – möglicherweise weniger gut etabliert ist. Dies könnte auch eine weitere Feststellung der vorliegenden Studie erklären, nämlich die Korrelation eines hohen DMFT-Wertes mit höheren Ausfallraten. Ein weiterer Faktor, der zu höheren Ausfallraten bei Männern führen kann, sind höhere Kaukräfte während der Nahrungsaufnahme [22].

Frühere Studien zu direkten und indirekten Restaurationen haben die Bedeutung des Faktors Zahnarzt für den Erfolg und das Überleben der Restaurationen beobachtet [17,23,24,25]. Die zahnärztliche Fähigkeit, das „Zahnarztprofil“, die Praxisorganisation und/oder die unterschiedlichen Patientenbedürfnisse können die Langlebigkeit von zahnmedizinischen Behandlungen beeinflussen. Dies konnte auch in einer Studie zu wurzelkappenverankerten Prothesen beobachtet werden, die die Häufigkeit von technischen und biologischen Komplikationen in der studentischen wie postgraduellen Ausbildung analysiert [26]. Trotz eines standardisierten klinischen Konzepts, eines hohen Maßes an Einheitlichkeit der Therapie und einer überwachten studentischen Ausbildung traten hier signifikant mehr Komplikationen auf als in der postgraduellen Ausbildung.

Um die jeweiligen strukturellen Besonderheiten verschiedener Praxen (Praxisorganisation und/oder unterschiedliche Patientenbedürfnisse) weitgehend auszuschließen, wurden in der vorliegenden Studie nur Fälle einbezogen, die in derselben Praxis behandelt worden waren. Darüber hinaus wurden Behandlungsentscheidungen und -prozesse der beiden Zahnärzte aufgrund der persönlichen Interaktion harmonisiert (z.B. regelmäßige Fallbesprechungen). Dies kann vermutlich in den Ergebnissen der vorliegenden Studie gesehen werden. Obwohl vor der Studie keine studienabhängige Intra- oder Interprüfer-Kalibrierung hinsichtlich der Behandlungsentscheidungen durchgeführt wurde, wurde die Langlebigkeit der Teleskopkronen nicht signifikant durch die Zahnärzte beeinflusst, und die jährliche Versagensrate der beiden Zahnärzte variierte nur geringfügig (5,8 vs. 5,5%). Trotzdem sollte der Faktor „Zahnarzt“ Gegenstand zukünftiger Studien zu Teleskopkronen sein.

Fazit

Eine Nachuntersuchungszeit von bis zu 12 Jahren unter praxisorientierten Alltagsbedingungen zeigte ähnliche Erfolgsraten für Teilprothesen mit Teleskopkronen aus Nichtedelmetall-Legierungen wie unter universitären Bedingungen. Patienten- sowie zahnbezogene Faktoren waren signifikant mit einem Misserfolg assoziiert. Teleskopkronen bei männlichen Patienten, Teleskopkronen auf Prämolaren und in Prothesen mit 4 oder mehr Teleskopkronen waren signifikante Prädiktoren für das Versagen. Für Teleskopkronen sind jedoch weitere Studien erforderlich, um unser Wissen über einige dieser Faktoren zu verbessern und patientenbezogene Faktoren zu analysieren, die in der vorliegenden Studie nicht berücksichtigt wurden.

Anmerkung

Die hier präsentierten Ergebnisse sind bereits erschienen unter dem Titel „Success and complication rates of non-precious alloy telescopic crowns in a general dental practice“ [27].

Autoren: R. J. Wierichs1, E. J. Kramer2, H. Meyer-Lueckel1, S. Abou-Ayash3

1 Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin, Zahnmedizinische Klinken Bern, Universität Bern, Schweiz

2 Privatpraxis, Norden, Deutschland

3 Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin und Gerodontologie, Zahnmedizinische Klinken Bern, Universität Bern, Schweiz

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.