|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Parodontale Erkrankungen gehören zur Gruppe sogenannter chronischer multifaktorieller Erkrankungen. Die Pathogenese dieser weit verbreiteten oralen Krankheiten ist gekennzeichnet durch das komplexe Zusammenspiel verschiedener individuell variabler Faktoren. Dazu gehören erworbene Risiken, wie die unzureichende Kontrolle der oralen, in Biofilmen organisierten Mikroflora oder der übermäßige Tabakkonsum – vornehmlich durch das Rauchen von Zigaretten. Treffen diese Angewohnheiten auf einen Wirt mit einer angeborenen erhöhten Empfänglichkeit, kann es nach einer individuell unterschiedlich langen Expositionszeit zur Entstehung einer Parodontitis kommen. Die familiäre Aggregation bestimmter parodontaler Erkrankungen legte darüber hinaus einen genetischen Hintergrund nahe. Dies wurde durch klassische Studien an ein- bzw. zweieiigen Zwillingen dann auch bestätigt.

Aktuell wird von einem genetischen Hintergrund von etwa 30% ausgegangen, an der Variabilität an Parodontitis zu erkranken. Der genetische Code ist allerdings – zumindest punktuell – im Laufe des Lebens noch Veränderungen durch epigenetische Modifikationen unterworfen. Dieses noch relativ junge Gebiet zur Analyse des Zusammenspiels angeborener und erworbener Risikofaktoren macht das Verständnis der Krankheitsentstehung nun noch einmal etwas komplexer.

Unterschiedliche Gene bzw. Modifikationen dieser Gene wurden in den letzten Jahren bezüglich einer Assoziation zu Pathogenese, Progression oder Resolution zu parodontalen Erkrankungen mit dem Ziel, Diagnostik und Therapie zu unterstützen und mit zum Teil großen Erwartungen untersucht. Eine Arbeitsgruppe, zusammengesetzt mit Wissenschaftlern aus Berlin und London, publizierte kürzlich eine aktuelle Standortbestimmung in diesem Kontext.

Methodik

In der hier nun vorliegenden systematischen Übersichtarbeit wurden drei Fragen gestellt: Im ersten Teil wurde nach der Verfügbarkeit genetischer Tests zur Unterscheidung zwischen Parodontitis und parodontaler Gesundheit gefragt. Die zweite Frage widmete sich der Unterscheidung von Krankheitsprogression und Stabilität. Im dritten Teil wurde nach genetischen Tests zur Bestimmung der Heilung oder Krankheitsresolution gesucht.

Sie haben abgestimmt

Die Untersuchungen sollten sich auf an Menschen erhobene Daten – differenziert nach Gingivitis oder Parodontitis – beziehen. Es erfolgten eine Literatursuche in elektronischen Datenbanken, eine Handsuche in entsprechenden Fachzeitschriften sowie ein Screening der Referenzen bereits identifizierter Studien. Die im Journal of Clinical Periodontology publizierte Arbeit wurde im Vorfeld in einer dafür vorgesehenen Datenbank registriert und nach den PRISMA- bzw. PICOTS-Kriterien erstellt.

Ergebnisse

Von anfänglich 1.592 identifizierten Titeln konnten zehn Studien zu Gingivitis und 597 Arbeiten zu Parodontitis eingeschlossen werden. Nur zwei Arbeiten gaben die diagnostische Genauigkeit eines untersuchten Gen-Tests an. Bei 41 größeren Studien konnten die Autoren die diagnostische Genauigkeit jedoch anhand der zur Verfügung gestellten Daten errechnen. Bezüglich der drei zuvor gestellten Fragen konstatieren die Autoren, dass derzeit kein genetischer Test (chairside test) mit entsprechender klinischer Bedeutung, der zwischen „parodontal erkrankt oder gesund“, zwischen „parodontaler Krankheitsprogression und -stabilität“ oder hinsichtlich der Vorhersage einer Resolution der Erkrankung verfügbar ist.

Klinische Schlussfolgerungen

Die Matrix für das „Grading“ im Rahmen der parodontalen Diagnosefindung entsprechend der aktuellen Klassifikation ist so gestaltet, dass weitere Modifikatoren – neben Krankheitsprogression, Zigarettenkonsum oder Diabetes mellitus – problemlos integriert werden könn(t)en. Hinsichtlich aussagefähiger genetischer Tests bestanden und bestehen hier große Hoffnungen. Bis dato wurden demzufolge auch verschiedene Kandidaten-Gene, vornehmlich entzündungshemmende oder -fördernde Zytokine oder Zellbestandteile, untersucht.

Einzelne Tests schafften es, auch dank entsprechender Kampagnen und meinungsstarker Fürsprecher, zwar bis in die Klinik, spielen heute aber wissenschaftlich und klinisch keine Rolle mehr. Mittlerweile gibt es diesbezüglich eine Lernkurve, und es sind anspruchsvolle Kriterien für die Reliabilität genetischer Biomarker bekannt. Sie wurden auch in der hier vorliegenden Arbeit nochmal publiziert. Die methodischen Anforderungen sind demnach hoch und betreffen Probandenanzahl (> 1.000), biologische Plausibilität, hohe Genauigkeit (> 99%) und Reproduzierbarkeit sowie eine entsprechend geforderte hohe klinische Relevanz des jeweiligen Tests. Darüber hinaus werden bestimmte kritische Kenngrößen statistischer Parameter verlangt. Das betrifft Sensitivität und Spezifität (> 80%, > 90%), das Signifikanzniveau (p < 5 x 10-8) oder die Odds-Ratio (> 1,5).

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden in Zukunft auch nicht mehr einzelne Gene oder Varianten dieser Gene im Fokus des wissenschaftlichen Interesses stehen, sondern vielmehr bestimmte Genprofile oder Cluster bestimmter Gene, die dann möglicherweise noch in einem polygenen Risiko-Score zusammengefasst werden können.

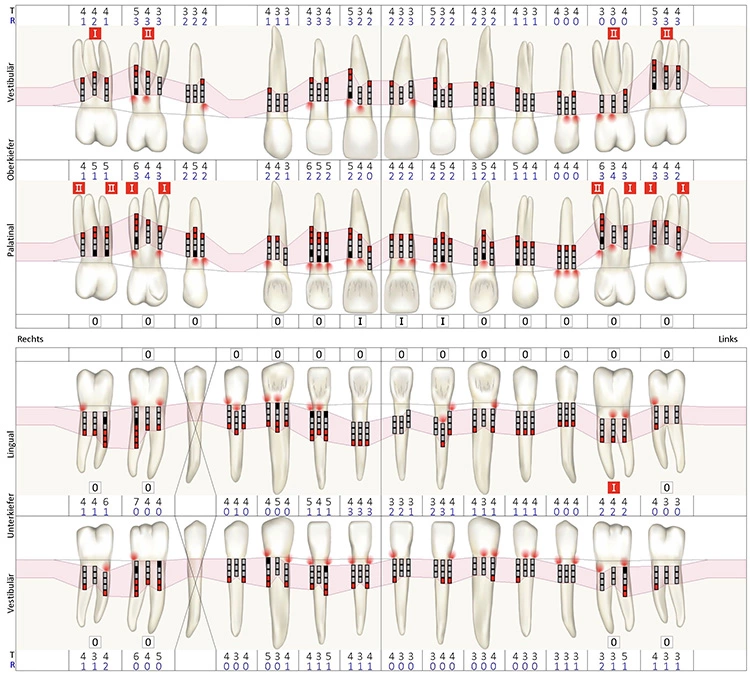

Die Botschaft für die Praxis: Die „Paro-Sonde“ hat noch immer nicht ausgedient, und auch heute ist die klinisch-radiologische Untersuchung im Zusammenspiel mit den vielfältigen anamnestischen Daten maßgeblich für die parodontale Diagnosestellung und die darauffolgende Therapieplanung sowohl in der aktiven bzw. danach auch der lebenslangen Nachsorge in der unterstützenden parodontalen Therapie.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.