|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

In Deutschland ist eine grundlegende Veränderung der Zusammensetzung der Bevölkerung zu beobachten. Dieser sogenannte demografische Wandel führt zu einer sich dramatisch verändernden Altersstruktur mit Implikationen für zahlreiche gesellschaftliche Bereiche. Die Gründe hierfür sind in erster Linie eine abnehmende Geburtenrate und eine veränderte Mortalität.

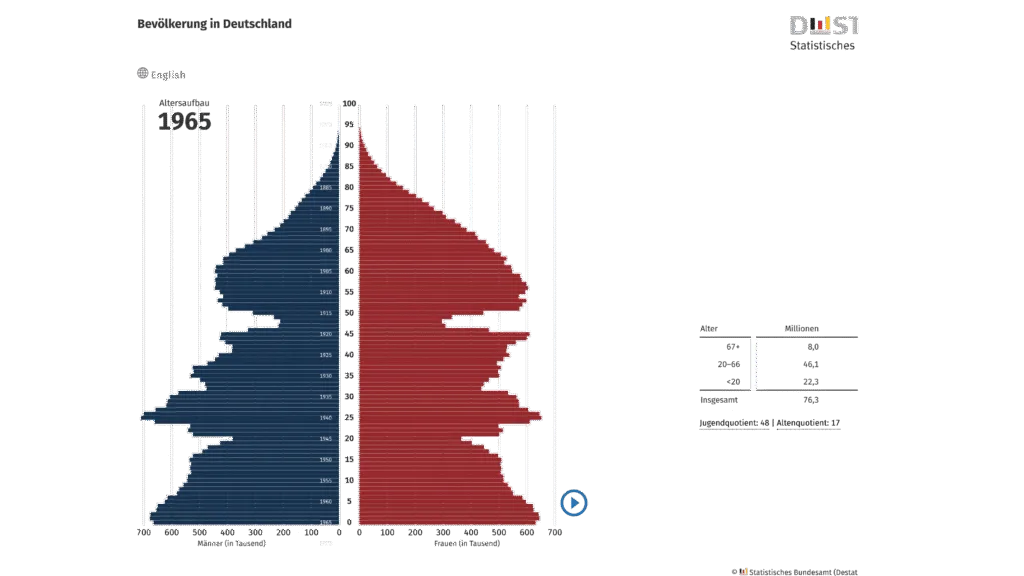

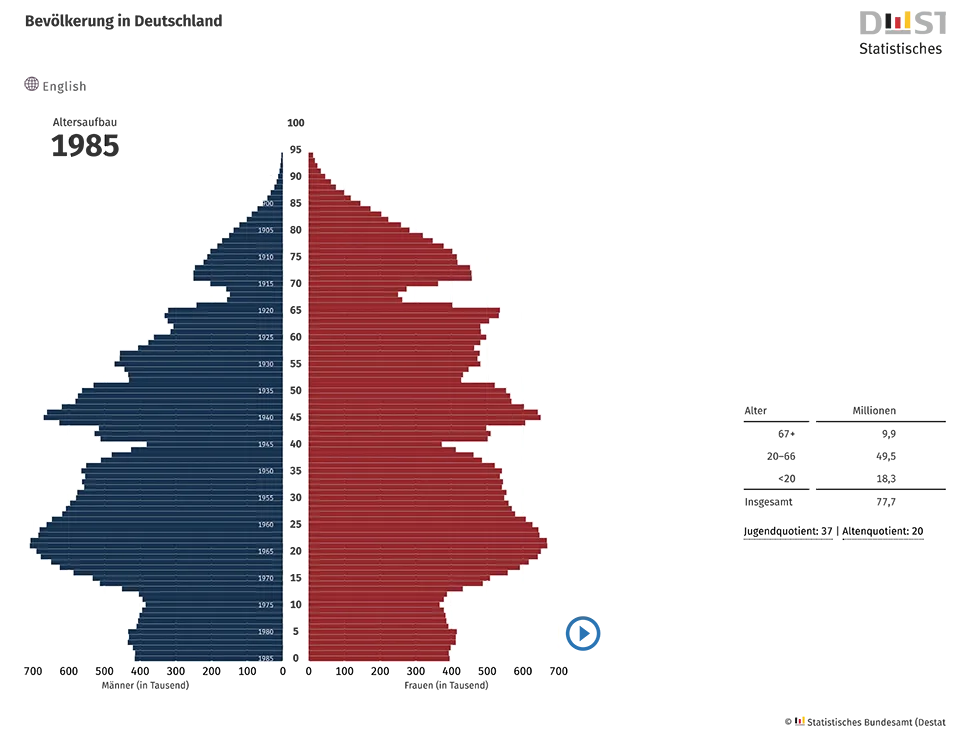

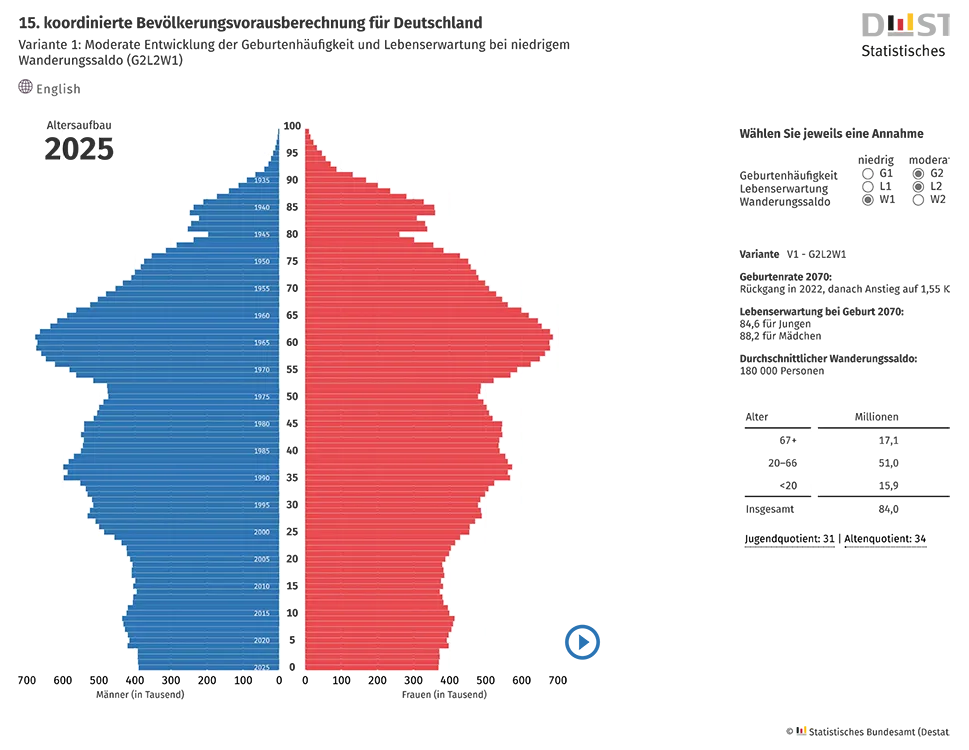

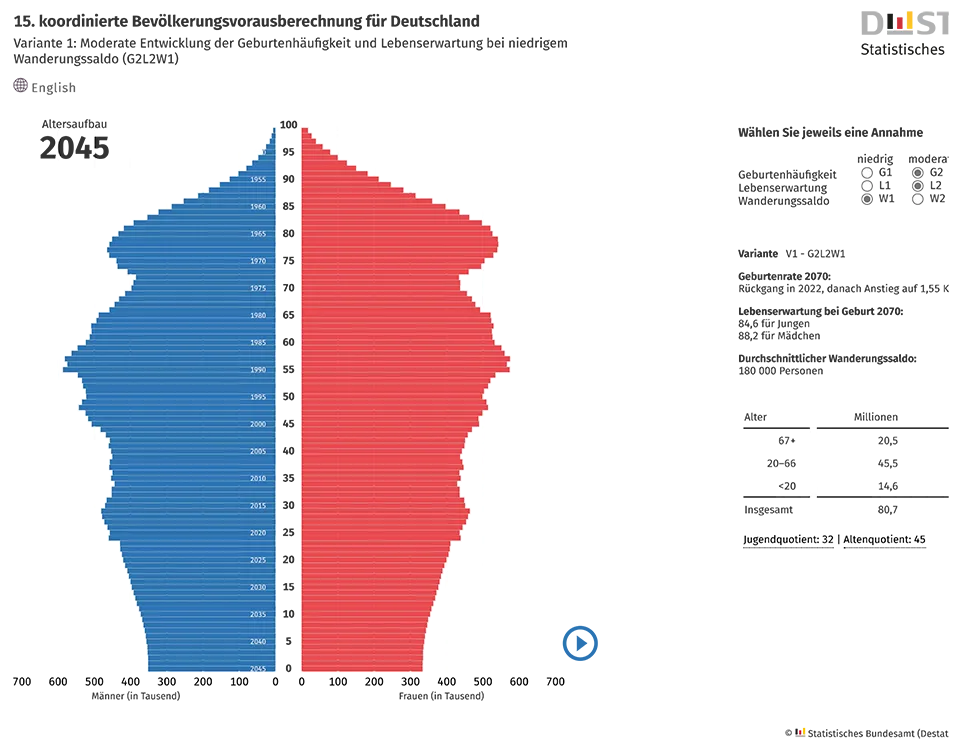

Die Zusammensetzung der Bevölkerung wird in Alterspyramiden – mit den Parametern Anteil der Menschen eines bestimmten Jahrganges getrennt nach zwei Geschlechtern, d.h. Frauen und Männern, und Lebensalter – grafisch dargestellt [1]. Der Vergleich dieser Pyramiden zu unterschiedlichen Zeitpunkten illustriert dann recht eindrücklich, wie sich die Altersstruktur der Bevölkerung verändert (Abb. 1a bis e) [2]. Das Erscheinungsbild der Alterspyramide in Deutschland ähnelt demnach immer weniger einer klassischen Pyramide – im Sinne eines gleichschenkligen Dreieckes. Aktuell wird von der sogenannten Urnenform gesprochen (Abb. 2).

Der Wandel, der diese Form hervorgebracht hat, zeigt sich auch beim Vergleich der Anteile der Menschen mit unterschiedlichem Lebensalter. Während im Jahr 1965 die Anzahl der Menschen mit 65 und mehr Jahren (65+) etwa 8 Millionen und die Anzahl der Menschen mit 20 und weniger Jahren (< 20) 22,3 Millio-nen betrug, sind es im Jahre 2025 etwa 17,1 Millionen 65+ und etwa 15,9 Millionen <20-Jährige [2]. Für das Jahr 2045 wird eine weitere Verschiebung erwartet, voraussichtlich werden dann 20,5 Millionen 65+ nur noch 14,6 Millionen mit < 20 Lebensjahren gegenüberstehen [2].

Die durchschnittliche Lebenserwartung hat zudem in den letzten Jahrzehnten immer weiter zugenommen und beträgt bei Frauen aktuell etwa 83 Jahre [3]. Männer leben etwas kürzer und werden im Mittel etwa 78 Jahre alt [3]. Vor allem in den wohlhabenden Industrienationen, den Ländern der sogenannten „Ersten Welt“, ist nun – an der Spitze der Alterspyramide – eine neue und jährlich wachsende Gruppe entstanden: die „Hundertjährigen“, in englischer Sprache „centenarians“. Die Anzahl der Menschen, die dieses hohe Alter erreichen, hat sich seit Mitte des letzten Jahrhunderts so stark erhöht, dass nun Kohorten kritischer Größen zur Verfügung stehen, deren wissenschaftliche Untersuchung sinnvoll ist und tragfähige Schlussfolgerungen erlaubt.

Einige Forscher/-innen sprechen seit Einführung des Begriffes (2005) durch Dan Buettner (1960*) in diesem Kontext auch von den sogenannten „Blue Zones“ [4,5]. Das sind geografische Regionen (Okinawa, Japan; Sardinien, Italien; die Nicoya-Halbinsel, Costa Rica; Ikaria, Griechenland und Loma Linda, USA), in denen besonders viele Hundertjährige, denen ein bestimmter Lebensstil zugeschrieben wird, beheimatet sind [4,5].

Was charakterisiert oder zeichnet hundertjährige Menschen aus medizinischer, psychologischer oder sozioökonomischer Sicht aus? Was erlaubt ein gesundes Altern? Welche Empfehlungen lassen sich – wissenschaftlich abgestützt – für eine das Altern begünstigende Lebensweise ableiten? Eine Literatursuche in der medizinischen Datenbank Medline/Pubmed illustriert den Anstieg wissenschaftlicher Publikationen in den letzten Jahren (Abb. 3). So zeigte die Suche bei Eingabe des Schlagwortes „centenarians“ bis zum Jahre 1990 nur sporadische Treffer im Sinne von Publikationen.

Walter/Dogan

Walter/DoganDie Entwicklung wissenschaftlichen Interesses und entsprechender Analysen verzeichnete dann aber einen beeindruckenden Anstieg, sodass für das Jahr 2024 158 Arbeiten identifiziert werden konnten [6]. Aktuell wurden im Jahre 2025 bereits unglaubliche 130 Publikationen gelistet. Insgesamt (Stichtag 18. September 2025) sind nun bereits ca. 2.772 Arbeiten im Feld der Thematik „Hundertjährige“ verfügbar.

Historische Einordnung

Zur Illustration: Menschen, die im aktuellen Jahrzehnt (2020–2030) das Alter von hundert Jahren erreichen werden, sind in einer Zeit geboren worden, die sich von der heutigen Lebenswirklichkeit in vielen Bereichen eindrücklich unterscheidet. Es handelt sich um die „Goldenen Zwanziger“ (Deutsch, Deutschland), die „Wilden Zwanziger“ („roaring twenties“, Englisch, USA) oder in französischem Sprachgebrauch die „Verrückten Jahre“ („Années folles“, Französisch, Frankreich). Diese Zeit wurde kürzlich in der Fernsehserie „Babylon Berlin“ für Deutschland eindrücklich charakterisiert und für das heutige Publikum aufbereitet [7].

Walter/Dogan

Walter/DoganFür (einige) Bewohner/-innen der großen Städte handelte es sich um eine wahre Blütezeit für Wissenschaft und Kultur. Deutschland brachte in diesen Jahren eine ungewöhnlich hohe Zahl Nobelpreisträger hervor, darunter Thomas Mann (1875–1955), der 1929 den Literaturnobelpreis für seinen Generationenroman „Die Buddenbrooks“ (1929) erhielt (Abb. 4), Gustav Stresemann (1878–1929), dem 1926 der Friedensnobelpreis für seine Bemühungen zur Annäherung an Frankreich und den Frieden in Europa verliehen wurde, oder auch Albert Einstein (1879–1955), der für seine Entdeckung des Gesetzes des fotoelektrischen Effektes 1921 den Nobelpreis für Physik bekam [8].

Die zunehmende Verbreitung von Radio und Kino veränderte die Medienlandschaft sowie das Hör- und Sehverhalten breiter Teile der Bevölkerung. Die „Comedian Harmonists“ (Berliner Vokalensemble, 1928–1935) waren noch am Beginn ihrer Karriere und interpretierten und intonierten – in ihrem spezifischen Stil – später dann Hits wie „Wir sind von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ oder „Ein Freund, ein guter Freund“ [9], Josephine Baker (1906–1975) brachte den „Charleston“ (Tanz) nach Europa, die Herren trugen den „Stresemann“ (Anzug) und die Damen rauchten mit einem eleganten extralangen Mundstück Zigaretten, trugen Boas (schalähnliches Kleidungsstück) und hatten einen Bubikopf (Kurzhaarfrisur) [7].

Wenngleich die kulturellen und wissenschaftlichen Errungenschaften dieses Jahrzehntes häufig im Mittelpunkt stehen, spielten diese wohl im Leben des überwiegenden Teiles der Bevölkerung eher eine untergeordnete Rolle. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, den Deutschland verloren hatte, lebten viele Menschen in Armut und waren mit den Folgen des Krieges beschäftigt. Der Aufstieg der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) und Adolf Hitlers (1889–1945) begann.

Heutige Hundertjährige sind in dieser unruhigen Zeit zur Welt gekommen. Im Laufe ihres Lebens waren viele dann mit verschiedenen, teilweise dramatischen gesellschaftlichen Ereignissen, die physisch überlebt und psychisch verarbeitet werden mussten, konfrontiert. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier totalitäre Regime, Holocaust, Zweiter Weltkrieg, Gefangenschaft, Besatzung, Flucht und Vertreibung, Wiederaufbau, Mauerbau, Kalter Krieg, Teilung und Vereinigung der beiden deutschen Staaten und nicht zuletzt auch Währungsumstellungen – mit teilweise großen persönlichen finanziellen Verlusten – genannt.

Lebensweise und allgemeiner Gesundheitszustand Hundertjähriger

Der Alterungsprozess eines Menschen wird einerseits durch eine entsprechende genetische Disposition und andererseits durch die Lebensweise beeinflusst. Der genetische Hintergrund wird durch die Aggregation von Langlebigkeit in bestimmten Familien unterstrichen [10]. Die Effekte der genetischen Prädisposition konnten anhand der Geschwister Hundertjähriger im Vergleich zu Geschwistern kürzer lebender Menschen abgeschätzt werden [10].

Die Fähigkeit, besonders lange zu leben, wird dabei – neben sogenannten „Langlebigkeitsgenen“ – durch zahlreiche weitere Gene beeinflusst [11]. Demnach scheinen die Einflüsse der genetischen Prädisposition mit zunehmendem Alter aber eher geringer zu werden, um bei Hundertjährigen dann zu verschwinden [10]. Ein weiteres noch relativ neues Feld wissenschaftlichen Interesses betrifft die sogenannten Metabolomics. Hierunter wird die Charakterisierung kleiner Molekülmetaboliten zu einer bestimmten Zeit und unter bestimmten Bedingungen verstanden [12]. Es wird so versucht, Biomarker für gesundes Altern bzw. Gebrechlichkeit zu finden und weiter zu charakterisieren [12].

Andere Felder der Forschung zu besonderer Langlebigkeit betreffen die Analyse der familiären, ökonomischen oder sozialen Lebensbedingungen sowie psychologischer Hintergründe und Bewältigungsstrategien. Wenngleich einige Erhebungen mittlerweile auch – vornehmlich aus statistischen und wissenschaftlich methodischen Gründen – angezweifelt werden, legen Beobachtungen in den Kohorten der o.g. „Blue Zones“ doch einige gemeinsame Merkmale dieser besonders alten Menschen nahe [4,5]. Dessen bedient sich unter anderem auch die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) und gibt auf ihrer Website entsprechende Empfehlungen [5]. Gemäß dem Journalisten und Altersforscher Dan Buettner handelt es sich um neun Merkmale, welche besonders alte Menschen in den „Blue Zones“ charakterisieren [4,5,13]:

1. natürliche tägliche Bewegung (als Gegenteil von Fitnessstudios oder Marathontraining)

2. sinnvoller Lebensinhalt („Warum wache ich morgens auf?“)

3. gezielter und bewusster täglicher Stressabbau

4. bewusste Ernährung (80-%-Regel: Stopp der Nahrungsaufnahme, wenn der Magen zu 80% gefüllt ist)

5. überwiegend pflanzenbasierte Ernährung

6. geringer (täglicher) Alkoholkonsum (Wein; als Gegenteil von Übermaß am Wochenende)

7. Zugehörigkeit zu spirituellen/religiösen Gemeinschaften

8. starke familiäre Bindungen (Partner, Kinder)

9. ausgeprägte soziale Netzwerke

Die hier skizzierten Merkmale sind gut vereinbar mit neueren wissenschaftlichen Arbeiten zur Thematik [15,16]. So konnte eine aktuelle systematische Übersicht aus dem Jahre 2024 die Daten der Lebensgewohnheiten von 3.392 95- bis 118-jährigen Menschen zusammenfassen [15]. Demnach handelt es sich überwiegend um Frauen (75%), die bevorzugt in ländlichen Gegenden wohnen. Dokumentiert ist eine gesunde Lebensweise, mehrheitlich gekennzeichnet durch Nichtrauchen (93%) und Alkoholverzicht (77%), kein Übergewicht (86%), körperliche Aktivität (23%) und Schlafzufriedenheit (68%).

Die Nahrungszusammensetzung besteht tendenziell aus ca. 60% Kohlenhydraten, ca. 19% Proteinen und ca. 30% Fett. Im Durchschnitt nahmen diese besonders alten Senioren/-innen 4,6 Medikamente, darunter vornehmlich Bluthochdruck- (49%) oder andere Herz-Kreislauf-Medikamente (48%) ein. Häufig anzutreffende Erkrankungen waren Einschränkungen im täglichen Leben/in der Selbstversorgung (54%), Bluthochdruck (43%) oder Demenz (41%). Auch direkt aus Deutschland (dabei handelt es sich meist um die Ergebnisse aus den Heidelberger Hundertjährigen-Studien) liegen Daten zum Gesundheitszustand Hundertjähriger vor [16].

Im Rahmen der Zweiten Heidelberger Hundertjährigen-Studie konnten die Angaben von 112 Teilnehmerinnen und Teilnehmern berücksichtigt werden. Die untersuchte Population bestand zu 89% aus Frauen und das Durchschnittsalter betrug 100,45 Jahre. Im Mittel bestanden fünf Erkrankungen. Die höchste Prävalenz hatten dabei sensorische Erkrankungen, die Hören und Sehen betrafen (94%), gefolgt von Einschränkungen der Mobilität (72%) und muskuloskelettalen Erkrankungen (60%). Kardiovaskuläre (60%) und urogenitale Erkrankungen (55%) waren darüber hinaus ebenfalls häufig anzutreffen.

Demenz betraf dagegen nur eine Minderheit (30%). Die Angaben zeigen, mit Ausnahme kardiovaskulärer Erkrankungen, eine geringe Prävalenz potenziell tödlich verlaufender Erkrankungen, wie zum Beispiel verschiedener Krebserkrankungen (6,3%). In diesen Untersuchungen wurde auch nach etwaigen Schmerzen gefragt. Von den 80 hierzu untersuchten Teilnehmern/-innen berichteten 36% von Schmerzen über dem Maß des „Erträglichen“. Das bedeutet, Schmerz ist ein möglicherweise wesentlicher, in einigen Studien bisher nicht ausreichend angesprochener gesundheitlicher Aspekt.

Vitamin D

Universitätsarchiv Innsbruck

Universitätsarchiv InnsbruckUnter den oben erwähnten zahlreichen Deutschen Nobelpreisträgern aus den „Goldenen Zwanzigern“ befand sich auch ein gewisser Adolf Otto Reinhold Windhaus (1876–1959) (Abb. 5). Dieser Wissenschaftler trug wesentlich zur Erforschung der antirachitischen Vitamine (Vitamin D) bei und erhielt im Jahre 1928 den Nobelpreis für Chemie [31] für „die Verdienste, die er durch seine Forschungen über den Aufbau der Sterine und ihre Verbindung zu den Vitaminen erworben hat“ [32]. Vitamin D ist aktuell durch seine zentrale Stellung im physiologischen Stoffwechsel und bei Mangel in der Pathogenese zahlreicher Erkrankungen ein außerordentlich „heiß“ diskutiertes Thema [33, 34], welches nun auch in der Zahnmedizin angekommen ist [35].

Die Relevanz des Themas wird nicht zuletzt durch die voraussichtlich Ende 2025 veröffentlichte Leitlinie mit dem Thema „Relevanz der Vitamin-DSubstitution auf den Kieferknochenstoffwechsel“(AWMF, Registernummer 083–055) deutlich [36]. Insbesondere in einem oralchirurgischen, implantologischen oder parodontologischen Kontext kann eine Bestimmung des Vitamin-D-Spiegels und bei Mangel die Vitamin-D-Substituierung über frei verkäufliche Nahrungsergänzungsmittel erwogen werden. Das Ziel hierbei besteht in einer Optimierung des Knochenstoffwechsels und einer Regulation der Abläufe der Entzündungsreaktionen.

Hinsichtlich der in dieser Arbeit näher charakterisierten Population der „Hundertjährigen“ spielt Vitamin D zudem eine wesentliche Rolle: Gerade bei Betagten und Hochbetagten ist häufig ein schwerer Mangel mit zahlreichen medizinischen, darunter metabolischen, immunologischen, mentalen, kardiovaskulären oder Krebs betreffenden Fragestellungen und eben auch zahnmedizinischen Implikationen zu diagnostizieren [37,38] (Tab. 2).

| Konzentration 25-Hydroxyvitamin D [25(OH)D] im Serum und Ernährungsstatus | ||

| < 12 nmol/l | <5ng/ml | Schwerer Vitamin D Mangel |

| 12-30 nmol/l | 5-12ng/ml | Vitamin D Mangel |

| 30-50 nmol/l | 12-20ng/ml | Vitamin D Insuffizienz |

| >50 nmol/l | >20ng/ml | intermediär |

| >75 nmol/l | >30ng/ml | Vitamin D Suffizienz |

Vitamin D wird vornehmlich in der Haut bei ausreichender Sonneneinstrahlung synthetisiert. Eine „normale“ Ernährung, das heißt hier ohne gezielte Zufuhr von Nahrungsergänzungen, ist in aller Regel nicht in der Lage fehlende Sonnenexposition zu kompensieren. Auch bei bewusster Ernährung verbleibt ein Defizit.

Betagte und Hochbetagte sind zudem mitunter in Pflegeeinrichtungen untergebracht und auch nicht mehr ausreichend mobil, um noch genügend „Sonne zu tanken“. Sie bilden daher eine besondere und entsprechend der demografischen Entwicklung rasant wachsende Risikogruppe. Es besteht hier allerdings auch ein scheinbarer Widerspruch. Dokumentiert ist trotz der Tatsache des Erreichens eines sehr hohen Alters ein Vitamin-D-Mangel auch bei Hundertjährigen [40]. Das kann bedeuten, dass in dieser besonderen Population möglicherweise verschiedene adaptive Stoffwechselwege entstanden sind, die es erlauben, auch bei einem Mangel an diesem wichtigen Metaboliten ein hohes Alter zu erreichen. Bei Berücksichtigung der hohen Anzahl an Publikationen sowohl zu Hundertjährigen als auch zu Vitamin D ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass hier wohl in absehbarer Zeit wesentliche Erkenntnisse hinzukommen werden.

Zahnmedizinische Charakterisierung

Hundertjähriger Zu zahnmedizinischen Fragestellungen bei Hundertjährigen ist die Datenlage nach wie vor recht dünn [16]. Lediglich zwei Studien konnten im Rahmen einer systematischen Literatursuche aus dem Jahr 2020 identifiziert werden. Eine aktuelle prospektive Studie (2025) aus China führte einen interessanten Befund zutage [41]. Demnach konnte basierend auf den Daten von 4239 Teilnehmern, welche zwischen 80 und 100 Jahre alt waren, gezeigt werden, dass die Wahrscheinlichkeit ein Hundertjähriger oder eine Hundertjährige zu werden, bei bezahnten im Vergleich zu unbezahnten Teilnehmerinnen und Teilnehmern statistisch signifikant erhöht war. Zudem bestand hier eine Art Dosisbeziehung zwischen der Anzahl natürlicher Zähne und dem Lebensalter.

Die Ergebnisse waren stabil und blieben auch nach der Berücksichtigung zahlreicher Einflussfaktoren bestehen. Dieser interessante Befund unterstreicht die Bedeutung des Erhalts der natürlichen Dentition für den Alterungsprozess. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei wahrscheinlich die Möglichkeit einer gesünderen Ernährung. Eine kürzlich publizierte Studie in einer kleinen asiatischen Population weist in diese Richtung. Es konnte in einer Gruppe von 51 Patienten mit terminaler Parodontitis im Stadium 4 gezeigt werden, dass es bei Vorliegen einer ausgeprägten mastikatorischen Dysfunktion mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Ernährungsdefiziten durch eine Umstellung der Nahrungsaufnahme kommt [42].

Forscherinnen und Forschern der Universität Heidelberg ist es gelungen, eine Gruppe Hundertjähriger zu etablieren und diese auch umfassend zahnmedizinisch zu untersuchen (HD-100Z). Die Ergebnisse wurden in den letzten fünf Jahren stufenweise publiziert [17–22] (Tab. 1). Anhand der Melderegister im Südwesten Deutschlands konnten Personen, die vor 1920 geboren wurden, identifiziert werden. Von den 477 registrierten Personen konnten schlussendlich 55 Probanden/-innen in ihrem privaten Umfeld besucht und für diese Querschnittsstudie strukturiert befragt und systematisch zahnärztlich analysiert werden. Für die jeweiligen genauen Fragestellungen, die in den einzelnen Studien adressiert wurden (Tab. 1), konnten nicht immer alle ursprünglich eingeschlossenen Personen analysiert werden.

| Erstautor und Jahr der Publikation | Titel | N der Population/N der Untergruppe | Hauptergebnisse |

| Freese et al. 2020 | Oral health of centenarians and supercentenarians | n. a. | Basierend auf einer systematischen Literatursuche konnten nur zwei Studien mit zahn-medizinischen Fragestellungen gefunden werden |

| Sekundo et al. 2020 | Oral health and functional capacity of centenarians | 55/43 | Hundertjährige zeigen eine hohe Kariesprävalenz und hohen res-taurativen Behandlungsbedarfnahezu alle Teilnehmer benö-tigen Hilfe bei der Bewältigung des täglichen Lebens |

| Sekundo et al. 2020 | Periodontal and periimplant diseases in centenarians | 55/35/33 | > 60 Prozent der Teilnehmer mit eigenen Zähnenca. 4 Prozent der Teilnehmer mit Implantaten>70 Prozent der bezahnten Teilnehmer wiesen erhöhten parodontalen Behandlungs-bedarf auf |

| Sekundo et al. 2021 | Association of dental and prosthetic status with oral health-related quality of life in centenarians | 55/43 | Zahnverlust und unzureichende prothetische Versorgungen sind weitverbreitet und haben großen Einfluss auf die orale Lebensqualität Hundertjähriger |

| Sekundo et al. 2022 | Maintaining oral health for a hundred years and more?— An analysis of microbial and salivary factors in a cohort of centenarians | 54 | Hohe Prävalenz von Hyposaliva-tion, saurem Speichel und ein-geschränkter Speichel-Pufferkapazität bei HundertjährigenZusammensetzung des Mikro-bioms abhängig von Zahnzahl und Zahnarztbesuchen |

| Sekundo et al. 2024 | Very old age impacts masticatory performance: a study among sexagenarians to centenarians | 31 + 31 Vergleichsgruppe (75–99 Jahre) | Altern per se scheint die Kau-fähigkeit zu beeinträchtigen |

Das Durchschnittsalter der untersuchten Kohorte HD-100Z betrug 101,2 Jahre, und 46 Untersuchte waren Frauen. Während 26 Teilnehmer/-innen in einer Pflegeeinrichtung lebten, wohnten 29 Teilnehmer/-innen in einer Wohnung. Eine ähnliche Verteilung betraf etwaige Behinderungen, die 27 Teilnehmende angaben.

Die kognitive Leistungsfähigkeit der Teilnehmer/-innen wies große Schwankungen auf, wobei zwölf von ihnen schwere Einschränkungen im Sinne von fortgeschrittener Demenz aufwiesen und daher nicht in alle Untersuchungen miteinbezogen werden konnten [18]. Hinsichtlich der Pflegestufen waren 22 Teilnehmer/-innen in Stufe null bis zwei und 32 Teilnehmer in Stufe drei oder vier eingeteilt [20]. Etwa 44% der Teilnehmer/-innen hatten große Einschränkungen bzw. konnten die tägliche Mundhygiene gar nicht mehr durchführen [18].

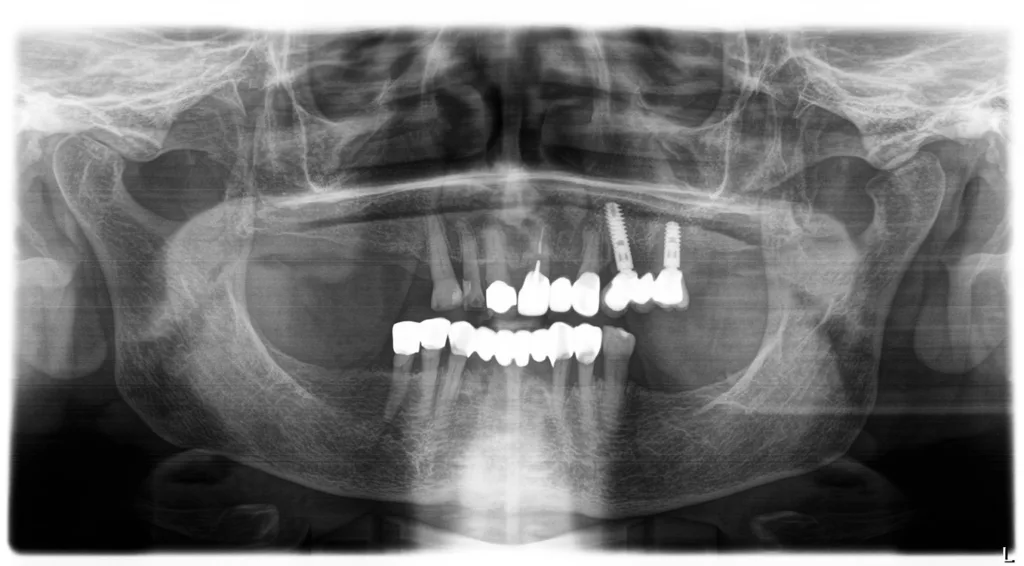

Fast alle Befragten konnten den Wunsch nach einem Zahnarztbesuch äußern, aber ein Drittel der Teilnehmer/-innen wäre nicht mehr imstande gewesen, diesen zu organisieren [18]. Etwa 50% der Teilnehmenden hatten im vergangenen Jahr eine Zahnarztpraxis besucht und reinigten die Zähne oder Prothesen so wie vorgeschlagen zwei- bis dreimal pro Tag [18]. 20 Teilnehmer/-innen waren vollständig zahnlos [19,20]. Die Anzahl fehlender Zähne der Probanden/-innen wies eine große Varianz auf und betrug durchschnittlich 22 Zähne [20]. Von 35 bezahnten Teilnehmern/-innen [19] wiesen sieben eine weitgehend natürliche Dentition mit oder ohne festsitzende prothetische Versorgungen auf [20]. Bei sieben Patienten/-innen waren insgesamt 30 Implantate inseriert [19]. 48 Teilnehmer/-innen trugen eine herausnehmbare Teil- oder Totalprothese [20]. Etwa ein Drittel der herausnehmbaren Prothesen wurde als insuffizient (z.B. hinsichtlich Passung, Reparaturbedürftigkeit, Druckstellen oder Sauberkeit) eingestuft.

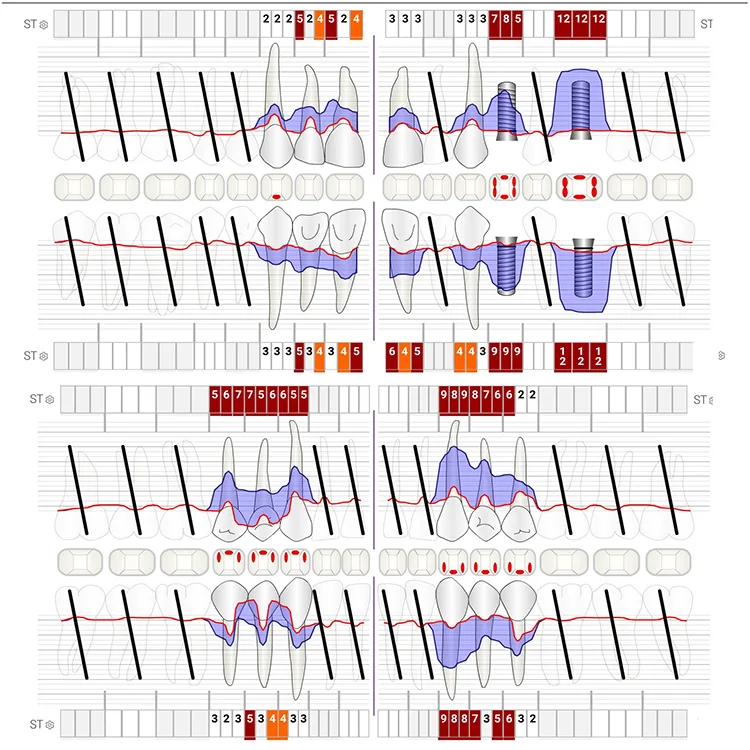

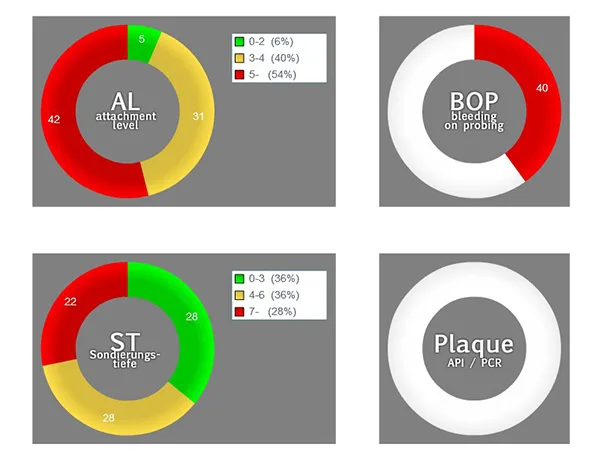

Für detaillierte parodontale und/oder periimplantäre Untersuchungen standen 33 Teilnehmer/-innen mit insgesamt 332 Zähnen (durchschnittlich 9,5 Zähne/Teilnehmer/-in) und 27 Implantaten zur Verfügung [19]. Die mittlere Anzahl von Zähnen mit moderat erhöhten Sondierungstiefen (ST ≥ 4 mm) betrug 3,9 und die mit deutlich erhöhten Sondierungstiefen (ST ≥ 6 mm) 0,7. Das bedeutete, 27,3% der Untersuchten (n = 9) wiesen keine ST ≥ 4 mm, 39,4% (n = 13) ST 4–5 mm und 33,3% (n = 11) ST ≥ 6 mm auf. Von allen 332 untersuchten Zähnen wiesen ca. 7% (n = 24) eine erhöhte Beweglichkeit auf [19]. Von den zur Untersuchung zur Verfügung stehenden Molaren (n = 59) wiesen lediglich drei Zähne einen Furkationsgrad 1 auf [19]. Drei Implantate (zwei Teilnehmende) konnten nicht weiter untersucht werden. Von den verbliebenen 27 Implantaten (fünf Patienten/-innen) wiesen 16 Implantate gesunde periimplantäre Verhältnisse auf, acht zeigten eine Mukositis und drei wurden mit Periimplantitis diagnostiziert. Der mittlere DMFT-Index betrug ca. 25 [18], und die Wurzelkariesprävalenz betrug 34,5%.

Die Zusammensetzung des oralen Mikrobioms wird durch den DMFT-Index beeinflusst [21], und die Diversität des Mikrobioms nimmt mit sinkender Kariesprävalenz zu [21]. Nur etwa ein Viertel der Teilnehmer/-innen wies eine normale Speichelfließrate und nur ein Drittel einen normalen Speichel-pH-Wert auf. Ca. 85% zeigten eine eingeschränkte Speichel-Pufferkapazität [21].

Bei 31 Hundertjährigen aus dieser Population konnte die Kaufähigkeit mit der einer jüngeren Gruppe (75–99 Jahre) verglichen werden [22]. Demnach scheint das Patientenalter bzw. das Altern per se – auch bei statistischer Berücksichtigung von Geschlecht, Zahnzahl und Prothesenart – die Kaufähigkeit zu beeinträchtigen [22]. Die mundbezogene Lebensqualität konnte bei 43 Teilnehmern/-innen erfragt werden [20]. Etwa 40% (n = 17) der hierzu befragten Hundertjährigen bewerteten ihre diesbezügliche Lebensqualität als „zufriedenstellend“ [20]. Die Parameter „Zahnverlust“, „Schwierigkeiten beim Beißen oder Kauen“ sowie „herausnehmbare Prothese“ beeinträchtigen in einem erheblichen Maße die mundgesundheitsbezogene Lebensqualität.

Medizinische und zahnmedizinische Herausforderungen

Kaum eine Gruppe der Alterspyramide wächst so rasant wie die der Hochbetagten (Abb. 6 bis 11). Diese Veränderungen der Altersstruktur der deutschen Bevölkerung beeinflussen zahlreiche gesellschaftliche Bereiche, zuvorderst die medizinische Versorgung und die Pflege. Das bisherige Konzept, in dem die nahen, in aller Regel deutlich jüngeren Angehörigen ihre hochbetagten Verwandten pflegerisch versorgen, stößt schon allein mathematisch in nicht allzu ferner Zukunft an seine Grenzen.

Die Daten zum Gesundheitszustand Hundertjähriger zeigen mehrere Herausforderungen auf, darunter Multimorbidität und Polypharmazie [16]. Für zahlreiche Erkrankungen wie onkologische, metabolische oder kardiovaskuläre Erkrankungen, stellt das höhere Alter oder das Altern einen wichtigen krankheitsbeeinflussenden Faktor dar. Unterschiedliche Modifikatoren wie beispielsweise negativer, nicht mehr kompensierter Stress durch herausfordernde persönliche (Scheidung, Tod naher Angehöriger) und gesellschaftliche Lebensereignisse (s. o.) oder auch die negativen Effekte langjährigen Tabakkonsums kumulieren in höherem Alter und führen zu Entwicklung und Fortschreiten verschiedener Erkrankungen.

Viele Patienten/-innen im höheren Alter leiden daher gleichzeitig an mehreren sich mitunter gegenseitig beeinflussenden Erkrankungen. Die Wahrscheinlichkeit für diese Multimorbidität nimmt im Alter bedeutend zu. Bei den untersuchten deutschen Hundertjährigen bestanden im Mittel fünf unterschiedliche Erkrankungen [16]. In der Therapie der oben genannten und anderer Erkrankungen werden mitunter verschiedene Medikamente verabreicht.

Entsprechend einer aktuellen Übersichtsarbeit nehmen Hundertjährige im Mittel etwa fünf unterschiedliche Medikamente ein [15]. Das heißt, es besteht eine Polymedikation. Polymedikation bedeutet, dass ein/-e Patient/-in mehrere Medikamente – je nach Begriffsbestimmung sind dies mehr als drei bis fünf unterschiedliche Arzneimittel – gleichzeitig dauerhaft einnimmt. Neben dem eigentlichen therapeutischen Ziel der jeweiligen Medikation interagieren möglicherweise die Wirkstoffe unterschiedlicher Produkte miteinander oder die Behandlung einer anderen Erkrankung wird beeinflusst. In nicht wenigen Fällen kann es dabei zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen. Die medizinische und auch die zahnmedizinische Ausbildung und Versorgung steht damit vor neuen, großen Herausforderungen.

Einige dieser Aspekte mit Relevanz für zahnmedizinische Therapie sollen hier kurz erwähnt werden [23]. Gerinnungshemmende Medikationen werden aus unterschiedlichen Gründen, vornehmlich bei kardiovaskulären Erkrankungen zur Verhinderung der Bildung von Thromben und Gefäßverschlüssen, verschrieben. Die Möglichkeiten, die Blutgerinnung bei einem/einer Patienten/-in durch Antikoagulanzien zu beeinflussen, sind mittlerweile sehr vielfältig.

Die Wirkmechanismen dieser Präparate sind zudem sehr variabel, und ein entsprechendes Monitoring der Gerinnungsneigung ist häufig erschwert. In jedem Fall sollten die genauen Präparate in der Anamnese erfragt werden und der jeweils aktuelle Medikamentenplan vorliegen. Die Nichtberücksichtigung einer gerinnungshemmenden Medikation kann schwere Komplikationen verursachen [24]. Sofern eine Behandlung mit einem erhöhten Blutungsrisiko wie eine komplizierte Extraktion, Implantation oder auch eine subgingivale Instrumentierung geplant wird, sollte dies bei Bedarf in enger Absprache mit dem behandelnden Hausarzt/-ärztin durchgeführt werden [25].

Das entsprechende Risikomanagement umfasst daher sowohl zahnmedizinische als auch allgemeinmedizinische Möglichkeiten zur Kontrolle der zu erwartenden erhöhten Blutungsneigung. Einfache Maßnahmen sind die Kompression, eine vorbereitete Verbandsplatte, die Spülung mit H2O2 oder der Wundverschluss mittels Naht und Einlage gerinnungsfördernder Kollagen- oder Gelatineschwämmchen. Gegebenenfalls kann auch die Spülung mit Tranexamsäure erwogen werden [26]. Internistische Möglichkeiten umfassen die Umstellung der Medikation auf besser zu überwachende Antikoagulanzien mit kürzerer Halbwertzseit oder das Pausieren der Medikamenteneinnahme für den Zeitraum des zahnärztlichen Eingriffes, wobei hier die Indikationsstellung keine zahnärztliche Aufgabe ist [25].

Kardiovaskuläre Erkrankungen sind bei Hundertjährigen sehr häufig [15,16]. Die Gewebe des Zahnhalteapparates sind darüber hinaus ausgesprochen gut durchblutet, sodass Bakteriämien und eventuell schädigende Wirkungen auf das kardiovaskuläre Organsystem möglich sind. Der Körper reagiert auf die parodontale Entzündung und deren Therapie häufig mit einer Entzündungsreaktion, die beispielsweise durch erhöhte Konzentrationen bestimmter Zytokine – wie C-reaktives Protein – auch im Blut messbar sind [27]. Muñoz und Mitarbeiter (2020) zeigten im Rahmen einer systematischen Übersichtsarbeit und einer Metaanalyse anhand von 40 eingeschlossenen Studien, dass moderate und schwere parodontale Erkrankungen mit einem Hypertonus assoziiert sein können [28]. Andere Untersuchungen zeigen eine Assoziation parodontaler Erkrankungen mit akuten kardiovaskulären Ereignissen, darunter Schlaganfällen und Herzinfarkten [29].

Zur oralen Gesundheit Hundertjähriger ist die Datenlage – global – nach wie vor sehr übersichtlich. Die aktuellen Untersuchungen aus Deutschland haben daher ein Alleinstellungsmerkmal [17–22]. Sie stellen eine gute Datenbasis zu dieser Bevölkerungsgruppe dar und geben erste wertvolle Hinweise über den Versorgungsgrad, den oralen Behandlungsbedarf sowie möglicherweise auch bezüglich der zu bevorzugenden zahnmedizinischen Therapie Hundertjähriger. Weitere Untersuchungen müssen zeigen, inwiefern die hier erhobenen Daten für hundertjährige Patienten/-innen repräsentativ sind und inwieweit sie auf andere nationale wie internationale Kohorten übertragbar sind. Die hohe Anzahl der potenziellen Kontakte und der dann tatsächlich untersuchten Teilnehmer/-innen zeigt, dass es eine große Herausforderung ist, entsprechende Kohorten überhaupt zu rekrutieren und in dieser speziellen Population Daten zu erheben. Ein schwer zu lösendes Problem bei der wissenschaftlichen Bewertung stellen demnach die Stichprobenzusammensetzung und eine entsprechende Stichprobenverzerrung durch die Besonderheiten der zu untersuchenden Population dar.

Walter/Dogan

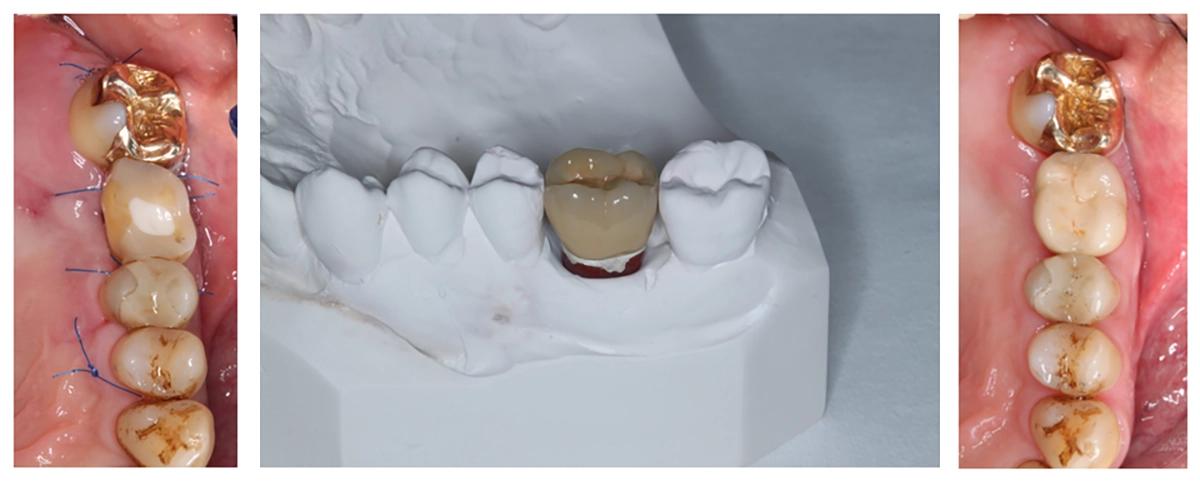

Walter/DoganDen Heidelberger Daten (HD-Z100) zufolgebesteht bei Hundertjährigen ein hoher parodontologischer, restaurativer und prothetischer Behandlungsbedarf [18–20]. In diesen Studien wurde auch die mundbezogene Lebensqualität untersucht. Demnach werteten ca. 60% der hier untersuchten Kohorte ihre orale Lebensqualität als nicht zufriedenstellend [20]. Die mundgesundheitsbezogene Lebensqualität wird dabei offenbar wesentlich durch die Anzahl fehlender Zähne beeinflusst. Im Umkehrschluss legt dies einen positiven Effekt des möglichst langen Zahnerhaltes nahe. Die kürzlich entsprechend der Leitlinien der parodontologischen Fachgesellschaft neu implementierte parodontale Behandlungssystematik dient auch diesem Ziel. Darüber hinaus ist die Lebensqualität durch festsitzenden Zahnersatz im Vergleich zu herausnehmbaren Prothesen weniger oder gar nicht eingeschränkt.

Viele der hier herausgearbeiteten Merkmale Hundertjähriger treffen tatsächlich auch auf die in den Abbildungen 6 bis 12 vorgestellte 99-jährige Dame zu. Eine weitere therapeutische Herausforderung stellt die Insuffizienz zahlreicher Prothesen dar [20]. Herausnehmbare prothetische Arbeiten erfordern regelmäßige Kontrollen und entsprechende Anpassungen. Die reduzierte Mobilität älterer und sehr alter Menschen schränkt die Möglichkeiten hierzu allerdings ein und stellt hohe Anforderungen an die aufsuchende zahnmedizinische Versorgung [30].

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.