In Deutschland leiden etwa 20 Millionen Menschen an Bluthochdruck [1], d.h. in etwa jeder 4. Patient in der Zahnarztpraxis ist hiervon betroffen. Kardiovaskuläre Krankheitsbilder sind vielschichtig, weshalb eine genaue Anamnese – gerade vor einer mehrmonatigen Behandlung – Pflicht ist.

Mittels Anamnesebogen gilt es, allgemeine Vorerkrankungen und die Medikation gezielt abzufragen, da zahlreiche Ursachen für Blutdruckveränderungen während einer Behandlung auftreten können [2]. Viele Patienten nehmen Antihypertensiva oder Antikoagulanzien ein, die zu unerwünschten Nebenwirkungen (Blutungen) führen können oder die bestimmte Therapien gänzlich ausschließen. Insbesondere bei der Lokalanästhesie gibt es bei Herz-Kreislauf-Patienten einige Kontraindikationen, z.B. kardioselektive Betablocker und schwere Hypertonie [3]. Darüber hinaus muss immer der blutdrucksteigernde Effekt des Vasokonstriktors bedacht werden. Es empfiehlt sich deshalb, bei Risikopatienten minimalinvasive Methoden bei Operationen oder Spritztechniken zur Vermeidung von Blutungen anzuwenden und möglichst niedrige Dosierungen des Anästhetikums zu wählen [4,5]. Im vorliegenden Fall wurde nach Abstimmung mit dem behandelnden Kardiologen ein Lokalanästhetikum ohne Adrenalinzusatz verwendet.

Ausgangssituation

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Behandlungsprozedere

Dem Wunsch der Patientin nach einer ästhetischen und dennoch wirtschaftlichen Versorgung wurde entsprochen. Aufgrund ihres Alters, der Knochensituation, der körperlichen Belastbarkeit und der Kosten fiel die Wahl auf eine verblendete Zirkonbrücke auf nur 2 statt 3 Implantaten.

Nach Abwägen der Befunde galt es, eine möglichst kreislaufschonende Behandlung zu planen. Dies bedeutete, Behandlungstermine auf Vormittage zu legen sowie eine sinnvolle Planung der jeweiligen Sitzungen. Viele Herzpatienten sind sich dem Risiko einer Operation bewusst. Da Angstzustände und Stress ebenfalls gefährliche Blutdruckkrisen auslösen können [2], sollten Bedenken schon vor dem Eingriff ausgeräumt werden.

Weist der Patient während der Behandlung eine veränderte Pulsfrequenz auf oder wirkt erschöpft, ist es besser, die Sitzung aufzuschieben. Die Herz-Kreislauffunktion sollte während der Operation bestenfalls überwacht werden. Oft genügt bereits ein einfaches Pulsoxymeter. Im vorliegenden Fall gelang es, der Patientin mithilfe einer detaillierten Beschreibung des Vorgehens, der Risikoaufklärung und der Entscheidung für ein Lokalanästhetikum ohne Adrenalinzusatz, die Angst zu nehmen.

Operative Zahnentfernung

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Die Analgesie hält bei der Infiltrationsanästhesie etwa 20 Minuten an. Nach 1 Minute kann bereits mit der Behandlung begonnen werden. Die Dosierung beträgt pro Zahn 1 Ampulle (1,7 ml) [6]. Die 3 Inzisiven wurden operativ entfernt. Zur Sicherheit erfolgte während des Eingriffs eine Nachinjektion von einer halben Ampulle Anästhetikum – die Maximaldosis liegt bei 4 mg/kg Körpergewicht.

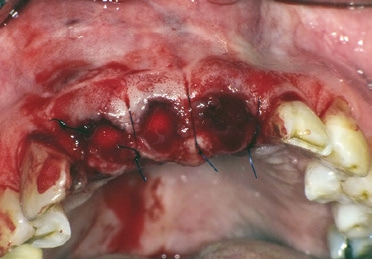

Um die Alveolen zu stabilisieren (Socket Preservation), Nachblutungen zu verhindern und die Heilung zu verbessern, kam hier eine Kollagenmatrix (mucoderm®, botiss dental) zur Anwendung, mit der die Alveolen abgedeckt und mittels Naht verschlossen wurden (Socket-Seal-Technik, Abb. 3). Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Bei Herz-Kreislauf-Patienten sollte immer auf die richtige Lagerung geachtet und der Behandlungsstuhl sollte nicht zu schnell aufgerichtet werden, da einige Medikamente eine Orthostase hervorrufen können. Etwa 1,5 Stunden nach der Behandlung nahm die Patientin 600 mg Ibuprofen gegen die Schmerzen ein, im Anschluss nach Bedarf. Ibuprofen sollte bei Herzpatienten nur kurzzeitig verschrieben werden, da die Wirkung von Antihypertensiva bei Langzeitanwendung beeinträchtigt werden kann. Bereits am nächsten Tag war der Wundheilungsprozess gut vorangeschritten (Abb. 4). Die Nähte wurden nach 1 Woche entfernt, und die Patientin erhielt für den weiteren Verlauf der Behandlung ein laborgefertigtes Provisorium (Abb. 5 und 6).

Implantation

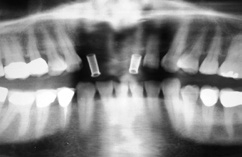

Etwa 1 Monat später stellte sich die Patientin mit gut verheilten Extraktionswunden in der Praxis vor (Abb. 7). Mithilfe der im Labor digital gefertigten Bohrschablone konnte die Planung der Implantatpositionen regio 12 und 21 erfolgen, welche mittels OPG überprüft wurde (Abb. 8 und 9). Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Durch die Socket-Seal-Technik war das Knochengewebe zwar gut erhalten und stabilisiert worden, jedoch fiel die Entscheidung in diesem speziellen Fall aufgrund der breiteren Dimension des Alveolarkamms letztendlich auf regio 11 und 21.

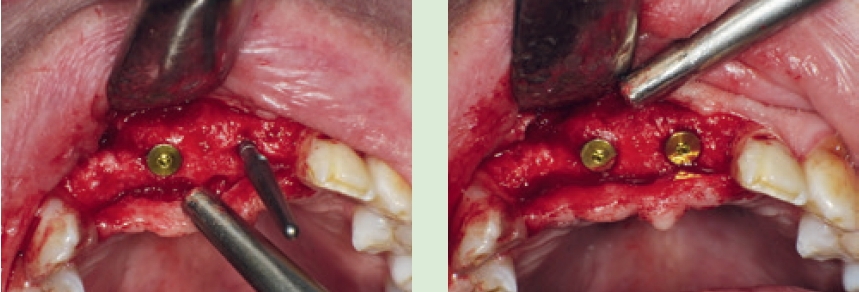

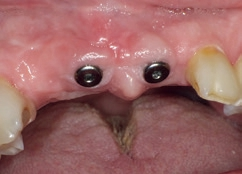

Die 2 Implantate (CAMLOG® SCREW-LINE) mit einem Durchmesser von 3,8 mm und einer Länge von 11 mm ließen sich ohne Probleme inserieren (Abb. 10a und b). Die neue Positionierung wurde mit einem OPG kontrolliert (Abb. 11). Auch bei dieser Operation erfolgte die Betäubung mit Ultracain® D, da bei der vorausgegangenen Sitzung eine durchgängige Schmerzausschaltung erzielt werden konnte, die Patientin somit beruhigt und keinem zusätzlichen Risiko ausgesetzt war. Postoperativ erhielt sie erneut Ibuprofen gegen die Schmerzen. Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

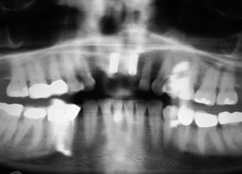

Nach einer Einheilzeit von 4 Monaten konnten die Implantate freigelegt sowie mit Gingivaformern versehen werden (Abb. 12). Auf diese Weise lässt sich im Frontzahnbereich eine optimale Rot-Weiß-Ästhetik erreichen. Bereits nach 1 Woche zeigte sich ein schönes Emergenzprofil (Abb. 13 und 14). Die Gingivaformer konnten abgenommen und durch Abformpfosten ersetzt werden (Abb. 15). Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

In unserer Praxis hat sich die offene Löffeltechnik durchgesetzt. Sie ist zwar etwas aufwendiger, doch lassen sich präzisere Abformergebnisse erzielen, die für passgenauen, ästhetischen Zahnersatz notwendig sind. Die Abformpfosten wurden mit dünnfließendem Silikon (President light body, Colténe) umspritzt, bevor der individuelle Löffel mit mittelviskosem Material in den Mund eingebracht wurde. Auch bei der Abdrucknahme gilt generell: Vorsicht bei Hypertonikern, da manche Arzneimittel Übelkeit und Erbrechen fördern. Das bedeutet also, den Würgereiz beim Patienten möglichst zu vermeiden.

Es gibt Hinweise, dass systemische Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen, wie z.B. ein schlecht eingestellter Diabetes mellitus, das Implantatüberleben beeinträchtigen.

Herz-Kreislauf-Patienten werden in der Leitlinie nicht gesondert erwähnt [7]. Neuere Ergebnisse weisen sogar auf einen positiven Effekt von Antihypertensiva auf das Implantatüberleben durch den veränderten Knochenstoffwechsel bei Betablockern, Thiaziddiuretika und ACE-Hemmern hin [8]. Dennoch empfiehlt es sich, allgemeinerkrankten Patienten detaillierte Mundhygieneinstruktionen zu geben und sie einem engmaschigen Recall zur Prophylaxe zu unterziehen [7].

Einprobe und Fertigstellung

Nach 2 Wochen erfolgte die Gerüsteinprobe der CAD/CAM-gefertigten Zirkonbrücke (Abb. 16). Die Zahnfarbe und das Gerüst passten sich einwandfrei in das Restgebiss ein. Im Labor bekam die vestibulär reduzierte Zirkonbrücke ihren letzten Schliff mit einer individuellen, handgeschichteten Keramikverblendung. Im Anschluss daran wurde sie mit den Abutments verklebt und mit den Implantaten im Patientenmund verschraubt. Die palatinalen Schraubenkanäle wurden mit Komposit (Tetric EvoCeram, Ivoclar) verschlossen. Das Endergebnis konnte sich sehen lassen: Die Frontzähne waren aufgrund der hervorragenden Transluzenz der Schneidekante und den eingelegten Schmelzstrukturen nicht von den natürlichen Zähnen zu unterscheiden. Eine Rot-WeißÄsthetik konnte dank Kollagenaufbau und Gingivaformer reproduziert werden. Auch am Zahnfleischsaum waren keine Entzündungszeichen mehr zu erkennen (Abb. 17). Die Patientin zeigte sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden und war dankbar für die komplikationslose Behandlung. Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Dr. med. dent. Gerwalt Muhle

Fazit

Bei Herz-Kreislauf-Patienten gilt es, auf „Nummer sicher“ zu gehen. Deshalb kam hier nach interdisziplinärer Absprache mit dem Kardiologen bei allen Eingriffen ein Lokalanästhetikum ohne Adrenalinzusatz zur Anwendung. Zum einen konnte die hypertone Patientin so der Behandlung entspannter entgegenblicken, da sie das Risiko für ihr Herz als geringer einschätzte. Zum anderen konnte während der Extraktion und Implantation eine einwandfreie Schmerzausschaltung erreicht werden – je eine Nachinjektion zur Verlängerung der Behandlungszeit reichte aus. Dieser Patientenfall zeigt auf, dass sich auch komplexere Behandlungen ohne zusätzliches Risiko durchführen lassen.

Diese Kasuistik wurde mit freundlicher Unterstützung von Sanofi nach einem realen Patientenfall aus der klinischen Praxis angefertigt. Bei ähnlich gelagerten Fällen ist die individuelle Therapieentscheidung durch die behandelnde Ärztin bzw. den behandelnden Arzt maßgeblich. Die Fachinformation ist zu beachten.

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.