|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Klink/Finke

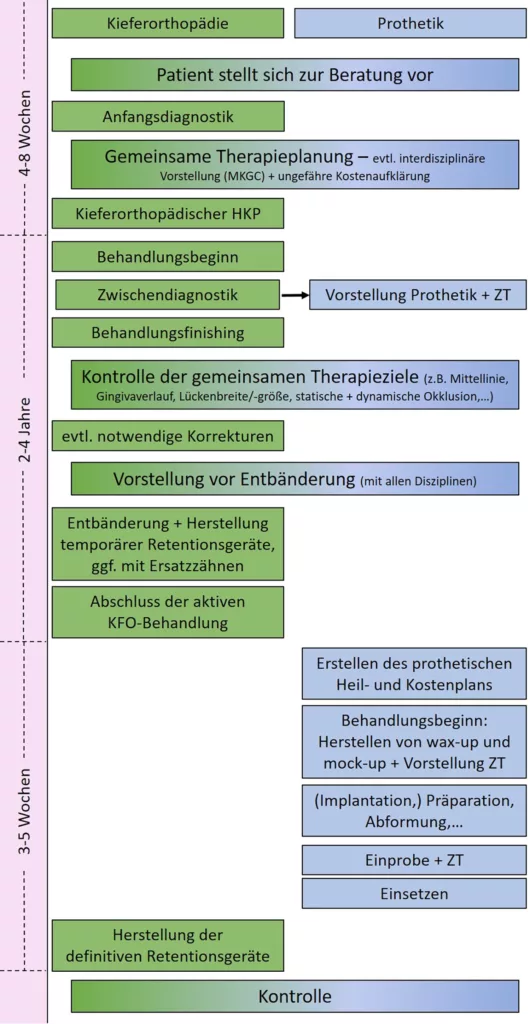

Klink/FinkeUm ein gemeinsames Therapieziel besonders auch zum Wohle der Patienten/-innen erzielen zu können, ist es besonders wichtig, frühzeitig mit den dazu benötigten Disziplinen zu kommunizieren, um nicht in eine zeitliche Verzögerung zu geraten oder gar Therapierückschritte in Kauf nehmen zu müssen. Ein gemeinsames Therapieziel muss von vornherein formuliert werden, woraus sich in der Regel dann die Planung „von hinten nach vorne“ (sog. backward planning) ergibt. Das bedeutet, alle potenziell beteiligten Disziplinen sollten in den Vorgang der Diagnostik und Therapieplanung bereits mit einbezogen werden. Die Patienten/-innen müssen nicht nur über das avisierte Therapieziel informiert, sondern ebenso vollumfänglich über sämtliche anfallende Zwischenschritte aufgeklärt werden, da die gesetzlichen Krankenkassen durchaus nicht alle Leistungen übernehmen. Auch aus psychosozialen Gründen ist eine zeitliche Übersicht für die meist jugendlichen, sich in der Pubertät befindlichen Patienten/-innen nicht ganz unwichtig, da auch Akzeptanz und Compliance wesentliche Faktoren zum Erreichen des Therapiezieles sind. Abbildung 1 zeigt die inhaltliche sowie zeitliche Abfolge der Therapiefindung und -umsetzung.

Aspekte der kieferorthopädischen Behandlung

Die fachübergreifende patientenindividuelle Therapieplanung beginnt idealerweise vor der aktiven kieferorthopädischen Behandlung, um ein interdisziplinäres Behandlungsziel festzulegen. Faktoren wie Alter, Gebissstadium, Wachstumsmuster und die Erhaltungsfähigkeit von Milchzähnen spielen eine entscheidende Rolle bei der Therapieentscheidung. Bei Patienten/-innen mit Hypo- oder Oligodontie steht die kieferorthopädische Therapie vor der Herausforderung, eine funktionelle Okklusion und eine harmonische Zahnstellung zu gewährleisten. Dabei müssen Entscheidungen über den Lückenschluss, den Lückenerhalt oder die Verschiebung von Lücken im Zahnbogen unter Berücksichtigung funktioneller und ästhetischer Aspekte getroffen werden.

Besonders bei asymmetrisch fehlenden Zähnen oder bei Hypodontien in nur einem Kiefer stellt sich die Frage, ob eine kieferorthopädische Lückenschlussbehandlung sinnvoll ist. Hier kann nur unter Inkaufnahme einer therapeutischen Mesial- oder Distalokklusion ein Lückenschluss erreicht werden, womit ein Kompromiss hinsichtlich statischer und dynamischer Okklusion einhergeht. Eine kieferorthopädische Therapie sollte zudem auch implantatgetragenen Zahnersatz ermöglichen, indem sowohl koronal als auch interradikulär ausreichend Platz für zukünftige Implantate geschaffen wird. Dabei kommen oft auch augmentative Maßnahmen zum Einsatz, da aufgrund des fehlenden Wachstums der Alveolarfortsätze in Bereichen der Nichtanlagen oder bei reduziertem Kieferwachstum im Zusammenhang mit kraniofazialen Fehlbildungen sonst keine festsitzende Versorgung mehr möglich ist. Auch bei Patienten/-innen mit komplexen Oligodontien, wie sie bei Syndromen auftreten können, muss die Kieferorthopädie die Verteilung und Ausrichtung der vorhandenen Pfeilerzähne gewährleisten. Hierbei spielt die spätere prothetische Versorgung eine zentrale Rolle, d.h., die Zielposition der Zähne sollte maßgeblich von denjenigen festgelegt werden, die die prothetische Behandlung durchführen.

Die eigentliche kieferorthopädische Behandlung startet nach Genehmigung durch die Krankenkasse und umfasst mehrere Zwischendiagnostikschritte, die von den beteiligten Disziplinen diskutiert werden sollten. Ein wichtiger Aspekt ist das Finishing der kieferorthopädischen Therapie, bei dem sichergestellt wird, dass alle Zähne für die folgende prothetische Versorgung korrekt eingestellt sind. Eine unzureichend eingestellte Okklusion kann im späteren Verlauf funktionelle Probleme und Schäden an der prothetischen Versorgung verursachen. Nach der Entfernung der Multibandapparatur müssen sofort temporäre Retentionsgeräte eingesetzt werden, um ein Rezidiv zu verhindern. Vor Beginn der prothetischen Behandlung ist eine Retentionsphase erforderlich, deren Dauer von der Gesamtbehandlungszeit sowie dem Ausmaß der erfolgten Zahnbewegungen abhängt.

Aspekte der prothetischen Behandlung

Nach der Genehmigung des prothetischen Heil- und Kostenplans beginnt der/die Zahntechniker/-in mit der Herstellung eines Wax-ups, dem das Erstellen eines Mock-ups im Patientenmund folgt. Sollten bei dieser „Probebehandlung“ alle funktionellen wie auch ästhetischen Parameter ein zufrieden stellendes Ergebnis zeigen, kann die Vorbereitung der Zähne zur Aufnahme des definitiven Zahnersatzes folgen. Ist eine chirurgisch-implantologische Therapie geplant, sollte diese nach Erstellen des Mock-ups durchgeführt werden. Der Zahnersatz sollte vor Fertigstellung anprobiert werden, wobei in dieser Sitzung der/die Zahntechniker/-in idealerweise anwesend sein sollte, damit eventuell notwendige Änderungen – seien es ästhetische oder funktionelle – gemeinsam besprochen und zufriedenstellend umgesetzt werden können. Nach dem definitiven Einsetzen des Zahnersatzes sollte der/die Patient/-in möglichst am selben Tag wieder beim Kieferorthopäden oder der Kieferorthopädin vorstellig werden, damit umgehend die definitiven Retentionsgeräte hergestellt und eingesetzt werden können.

Langfristige Sicherung des Behandlungsergebnisses

Die Langzeitbetreuung ist ein wesentlicher Bestandteil der Therapie, um das erzielte Ergebnis langfristig zu sichern. Je nach Alter der Patienten/-innen sind regelmäßige Kontrollen erforderlich, um die Stabilität der Behandlungsergebnisse zu gewährleisten. Eine gründliche Aufklärung der Patienten/-innen über die Bedeutung der Mundhygiene und der regelmäßigen Nachsorge ist ebenfalls notwendig, um die Langlebigkeit der prothetischen und kieferorthopädischen Ergebnisse zu sichern.

Patientenfall

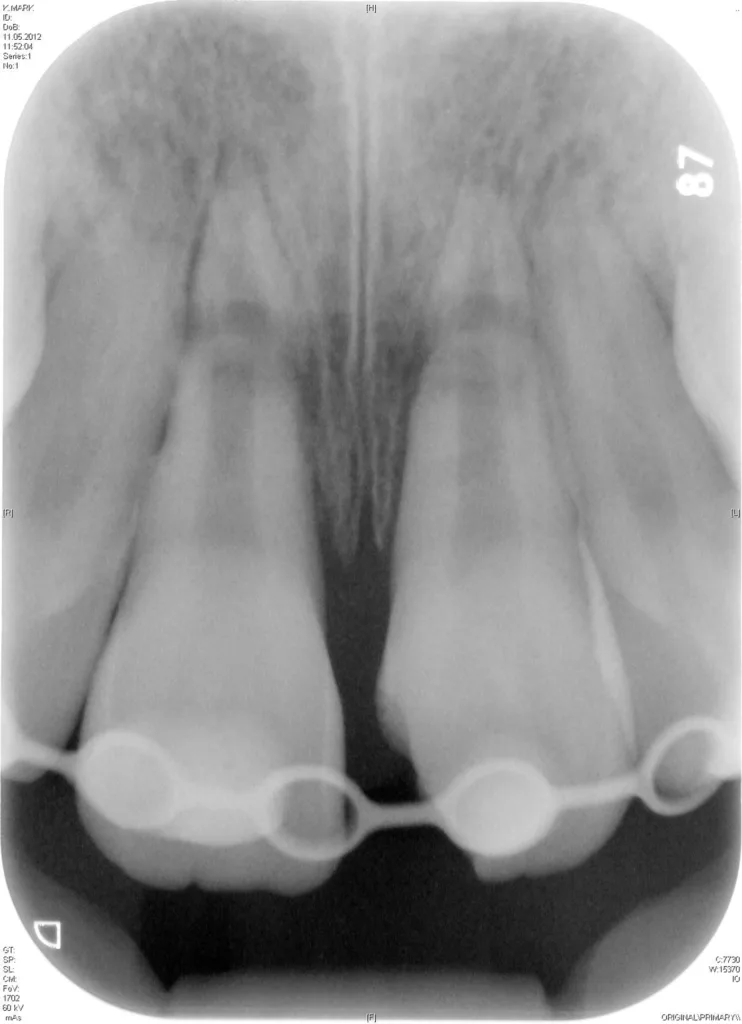

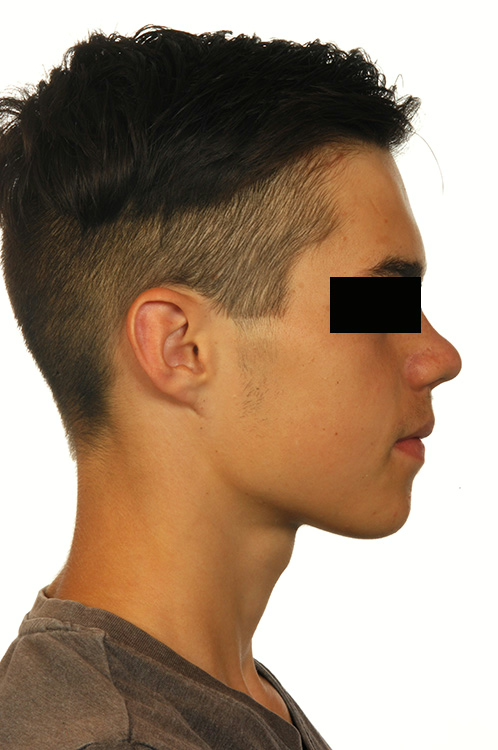

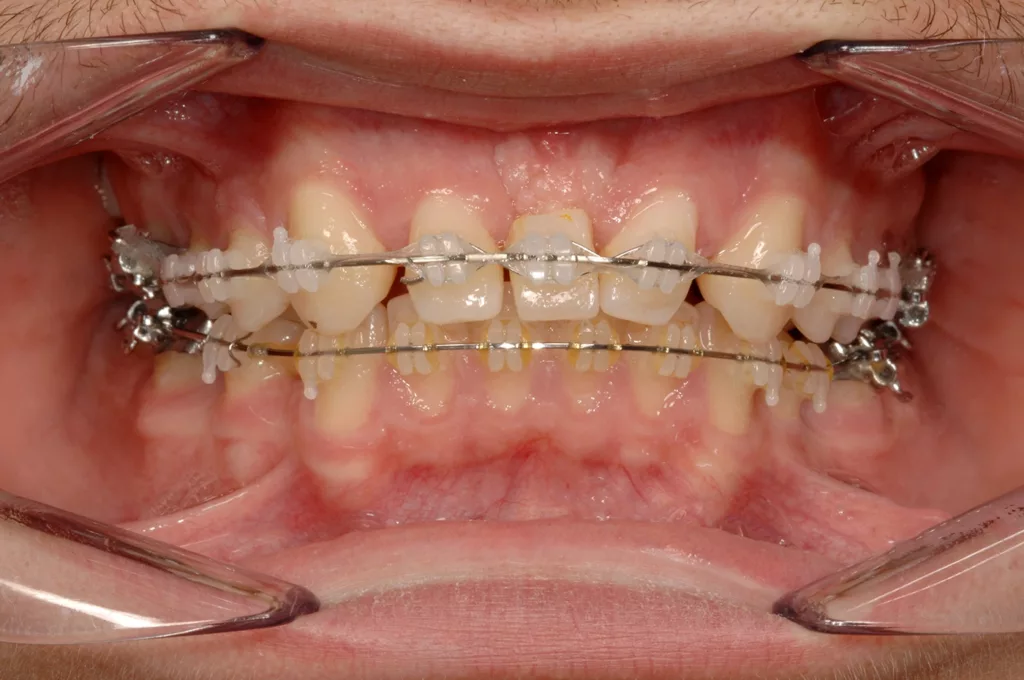

Im Folgenden wird eine Patientenbehandlung beschrieben, die die angesprochenen Aspekte der Therapieplanung und -umsetzung detaillierter erläutert. Der hier vorgestellte Patient hatte mit zehn Jahren ein Frontzahntrauma mit Querfraktur der Wurzel 11 und 21 im apikalen Drittel erlitten. Nach eingeleiteter Sofortmaßnahmen (Schienung etc.) waren in der Folge die beiden Zähne trotz adäquater endodontischer Versorgung nicht langfristig erhaltungsfähig (Abb. 2), sodass eine interdisziplinäre Abwägung der Therapiealternativen erfolgte. sodass eine interdisziplinäre Abwägung der Therapiealternativen erfolgte. Bei dem zum damaligen Zeitpunkt 16-jährigen Patienten bestanden eine Distalokklusion durch Mesioposition der Oberkieferseitenzähne sowie ein vergrößerter Overjet. Zudem zeigte sich die Nichtanlage des Zahnes 35 mit Lückeneinengung und Kippung der im Engstand stehenden Unterkieferfrontzähne nach links in Richtung der Lücke (Abb. 3). Bei basaler Divergenz der Kieferbasen und Anteinklination und -position der Frontzähne fiel die interdisziplinäre Entscheidung gemeinsam mit dem Patienten und seinen Eltern auf eine Extraktionstherapie. Aufgrund der Nichthaltungsfähigkeit der Zähne 11 und 21 sowie der Nichtanlage des Zahnes 35 wurden die Zähne 11, 21 und 44 extrahiert und der Lückenschluss angestrebt.

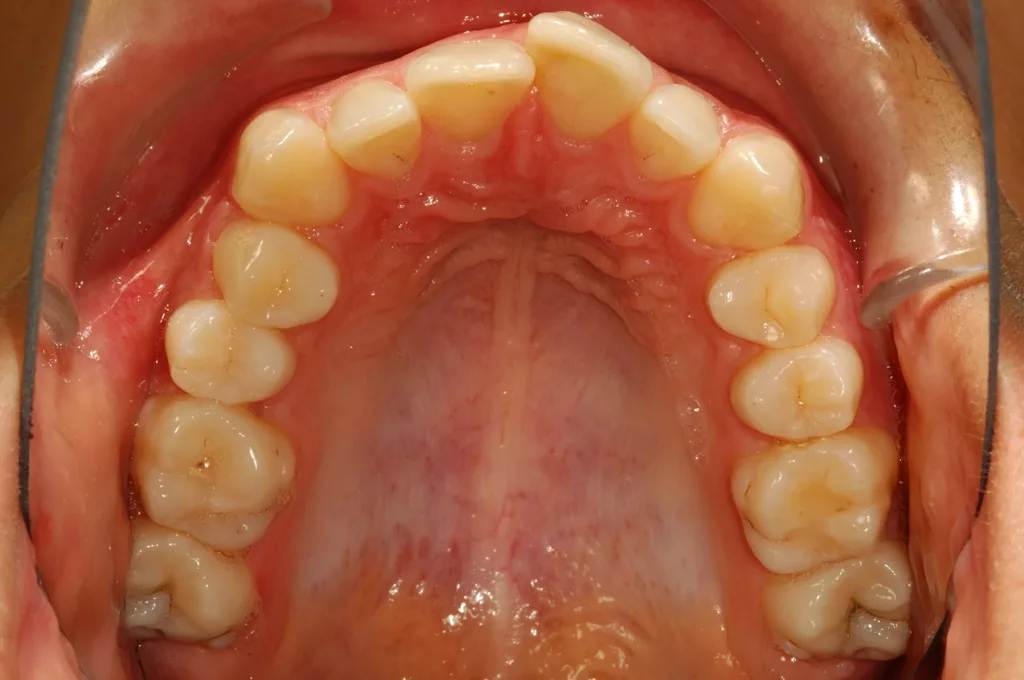

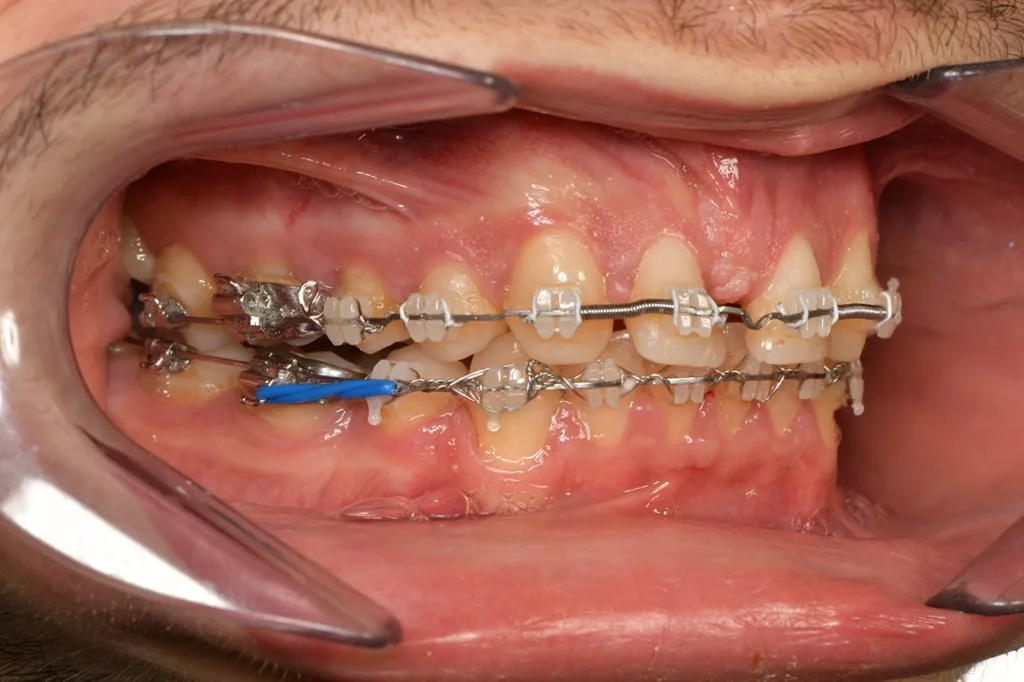

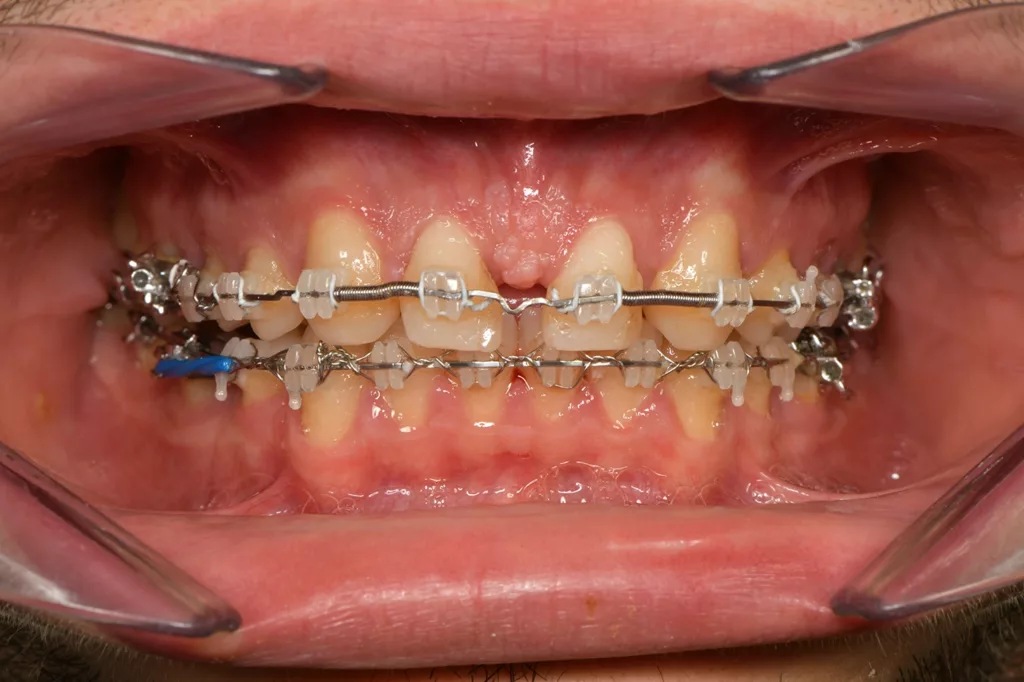

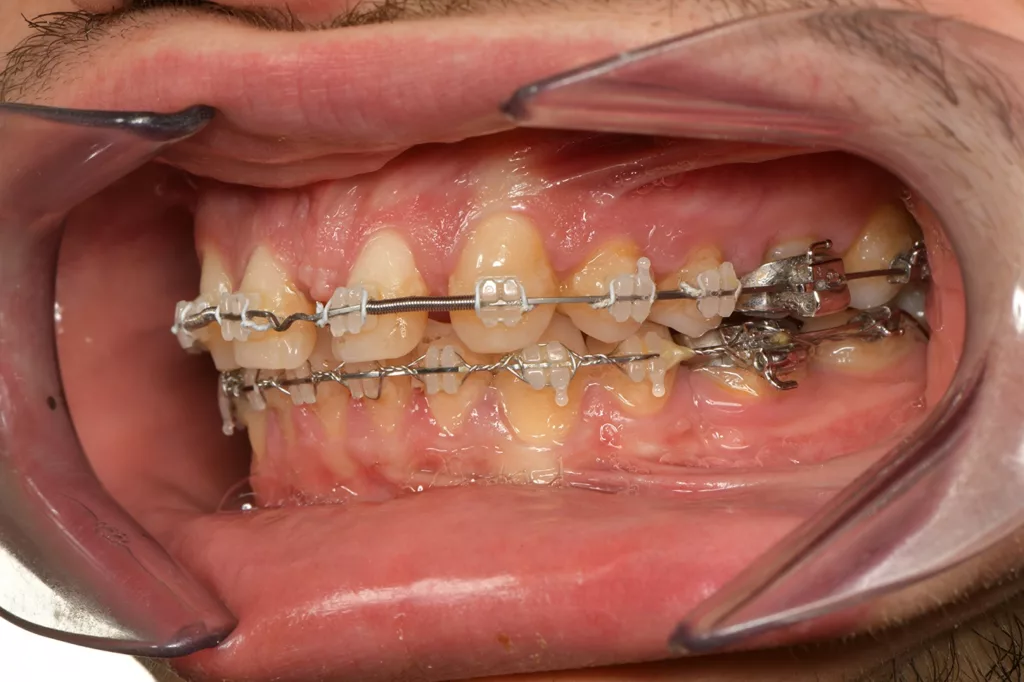

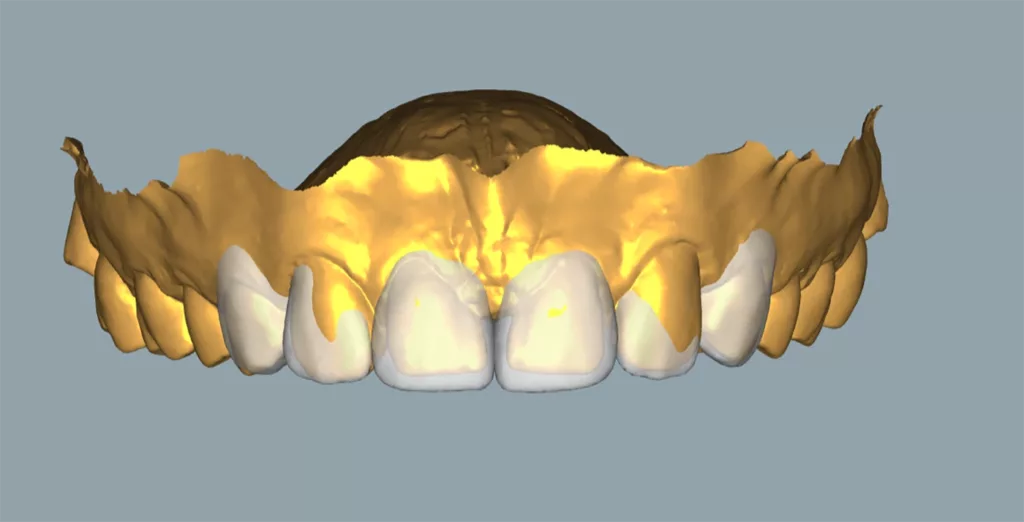

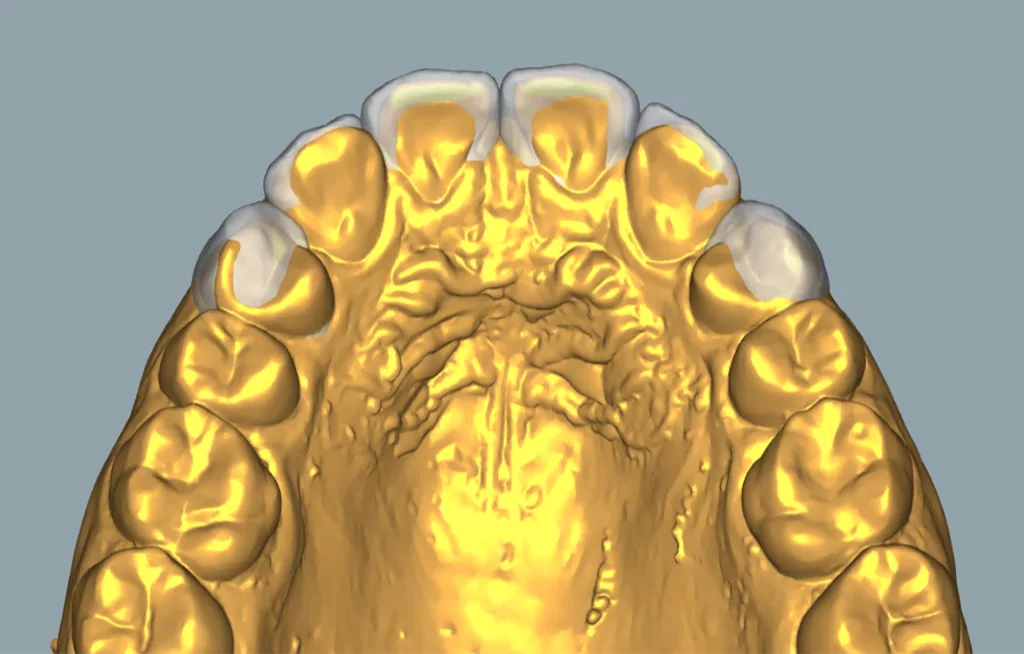

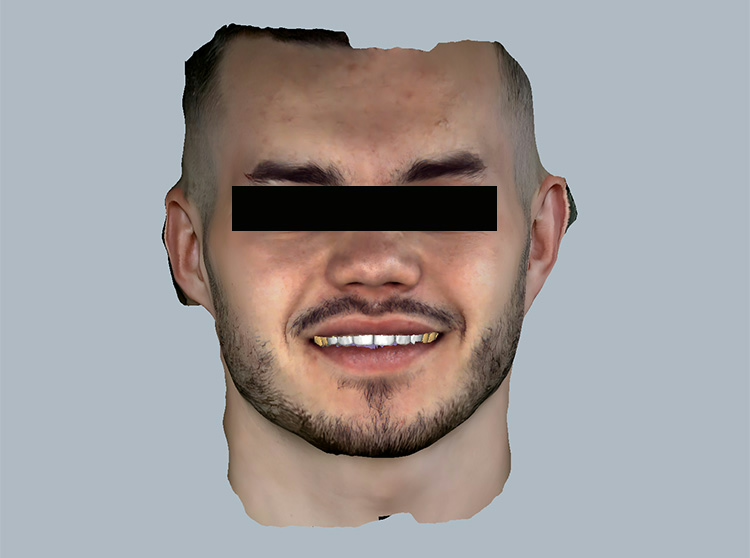

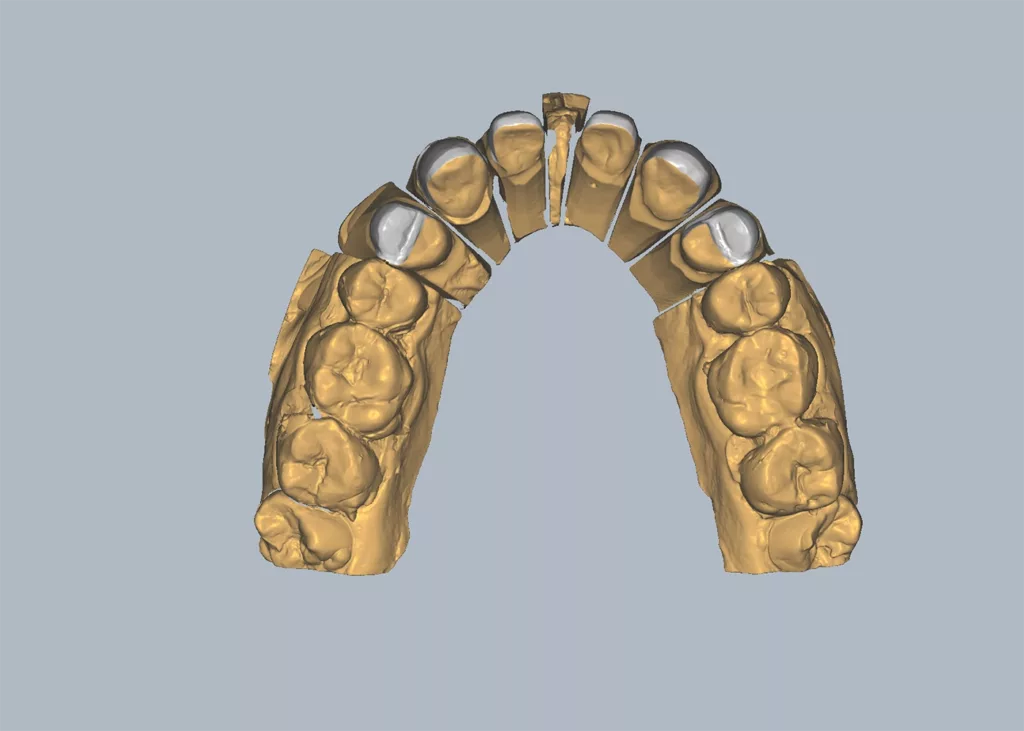

Ziel der kieferorthopädischen Behandlung war die Einstellung einer Neutralokklusion im Molarengebiet sowie einer Distalokklusion von einer Prämolarenbreite im Eckzahngebiet beidseits. Aufgrund der Anlage aller Weisheitszähne und deren Einstellbarkeit in die Zahnbögen konnte trotz der Extraktionen bzw. Nichtanlagen eine Zahnzahl von 28 Zähnen erreicht werden. Zum temporären Ersatz der fehlenden Frontzähne wurden in der Oberkieferfront aus ästhetischen und phonetischen Gründen Ersatzzähne an der Multibracket-Apparatur befestigt (Abb. 4), die im Laufe der Lückenverkleinerung sukzessive in ihrer mesiodistalen Breite reduziert wurden. Die Zähne 12 und 22 wurden lückig an Position der Zähne 11 und 21 eingestellt unter bestmöglichem Erhalt der Papilla incisiva (Abb. 5). Aufgrund der Größe, Form und Farbe der Zähne 13 und 23 an Position der seitlichen Schneidezähne sowie der individuell nicht optimalen Einstellbarkeit einer Laterotrusion über 14/43 bzw. 24/33 war die prothetische Versorgung der gesamten Oberkieferfront indiziert.

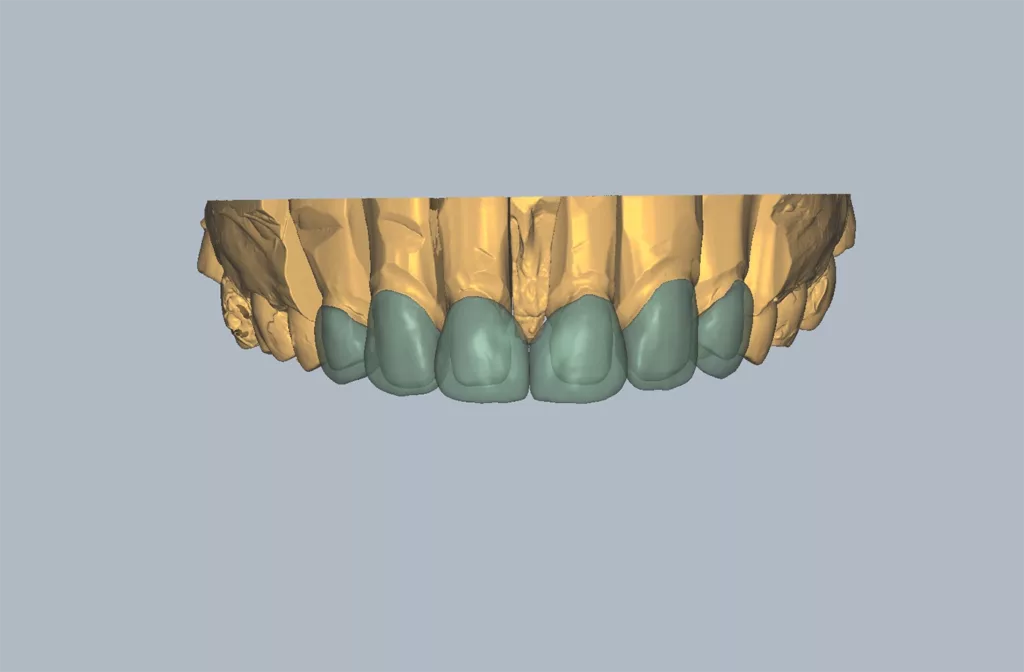

Nach Entfernung der Multibandapparatur wurde der Heil- und Kostenplan für die prothetische Versorgung (Teilkronen: 14,13,12,22,23,24) erstellt. Hier war es sinnvoll, vor Beginn der Präparation ein Wax-up und in der Nachfolge ein Mock-up im Patientenmund zu erstellen. Die aktive kieferorthopädische Behandlung war abgeschlossen, die Zähne sollten nicht weiterbewegt werden. Die Herstellung von Wax-up und Mock-up waren hier angezeigt, da das Ausmaß der Präparation somit definiert und in der Folge auch so gering wie möglich gehalten werden kann. Außerdem kann vor Herstellung der Restaurationen überprüft werden, ob beispielsweise die geplante Schneidekantenlänge suffizient ist oder das neue Breiten-Längen-Verhältnis der Frontzähne auch zum Patienten passt. In der ersten Sitzung wurden somit Abformungen zur Herstellung des Wax-ups angefertigt (Abb. 6). Ein Gesichtsbogen sowie ein Bissregistrat sollten dabei nicht vergessen werden. Nach Herstellung des Wax-ups im zahntechnischen Labor (Abb. 7) konnte dann ein Mock-up im Patientenmund hergestellt werden (Abb. 8). Änderungen können dabei direkt mit dem/der Zahntechniker/-in kommuniziert und in den späteren Zahnersatz übernommen werden. Falls der Änderungsbedarf jedoch zu umfangreich wird, ist es ratsam, die Herstellung des Mock-ups vor Beginn der Präparation mit geändertem Wax-up zu wiederholen.

Der nächste Behandlungsschritt war dann das zielgerichtete Präparieren der Zähne mit einer zeitgleichen Anpassung der Gingiva nach Vorlage des Wax-ups (Abb. 9). Das Mock-up diente dabei zum einen zur Markierung der Gingiva als „Schablone“ für die chirurgische Kronenverlängerung, zum anderen zur Markierung der Präparationstiefe für die benötigte Materialschichtstärke des späteren Restaurationsmaterials. Dadurch wird sichergestellt, dass bei maximalem Substanzerhalt die notwendigen Materialschichtdicken nicht unterschritten werden oder die Vestibulärflächen der Teilkronen bei zu geringem Substanzabtrag nicht aus dem Zahnbogen heraus konstruiert werden müssen. Die Umgestaltung von oberen Eckzähnen zu seitlichen Schneidezähnen bedingt immer einen etwas höheren Substanzabtrag, da das Volumen der Zähne in der Regel verkleinert werden soll. Dies sollte vorab entsprechend mit den Patienten/-innen kommuniziert werden. Die beiden seitlichen Schneidezähne hingegen, die zu mittleren Schneidezähnen verändert werden, bedürfen lediglich einer minimalen Präparation, da das Volumen hier vergrößert wird. Sollen, wie im vorliegenden Patientenfall, die ersten Prämolaren zu Eckzähnen umgestaltet werden, ist hier eine minimale Präparation der vestibulären und der mesialen Zahnflächen sowie der vestibulären Höcker angezeigt.

Nach Abformung der präparierten Zähne wurden vom Zahntechniker alle Teilkronen aus e.max press MT (Ivoclar Vivadent) mit minimaler Verblendung aus In Sync (Jensen dental) hergestellt und mit MIYO (Jensen dental) bemalt (Abb. 10). Nach erfolgreicher Einprobe mithilfe von zum Einsetzmaterial passenden Try-in-Pasten wurden alle Teilkronen adhäsiv mit Variolink esthetic transparent (Ivoclar vivadent) eingesetzt (Abb. 11). Nach Entfernung der Zementüberschüsse muss die Okklusion in der Regel nur noch geringfügig nachjustiert werden. Direkt im Anschluss an das Einsetzen der Restaurationen wurde der Patient zur Herstellung der definitiven Retentionsgeräte wieder an die Kieferorthopädie übergeben. Jährliche bzw. halbjährliche Kontrollen, je nach Patientenalter, sind aus zahnärztlicher wie auch aus kieferorthopädischer Sicht zum nachhaltigen Erhalt des Behandlungsergebnisses dringend angezeigt.

Fazit

Patienten/-innen mit Zahnunterzahl erfordern eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit der beteiligten Behandler/-innen zum Erreichen des individuell optimalen Therapieerfolgs. Unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren wie z.B. Alter des/der Patienten/-in, Anzahl und Lokalisation fehlender Zähne, Kiefer- und Gesichtsmorphologie, Lachlinie sowie der zu erwartenden Compliance wird nach sorgfältiger Abwägung der Vor- und Nachteile alternativer Therapieoptionen ein Behandlungskonzept erstellt. Die finanziellen Aspekte der Therapieoptionen sollten – soweit bereits absehbar – vor Behandlungsbeginn mit den Patienten/-innen diskutiert werden. Das gewählte Behandlungskonzept wird im Rahmen der laufenden kieferorthopädischen Behandlung regelmäßig reevaluiert und ggf. angepasst. Nach Abschluss der aktiven kieferorthopädischen Therapie und Einsetzen der prothetischen Versorgung ist die langfristige Überwachung der Stabilität des Behandlungsergebnisses von höchster Bedeutung. Gerade beim Einstellen einer alternativen Okklusion kann ein Rezidiv auftreten, das den langfristigen Erfolg der Therapie beeinträchtigt.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.