Mukogingivale Veränderungen in der Mundhöhle werden sowohl als ein Defizit an keratinisierter befestigter Gingiva als auch durch die Bildung von Gingivarezessionen beschrieben, wobei die beiden Zustände miteinander assoziiert sind [9,12]. Die Rolle der Höhe der keratinisierten Gingiva (= Gingivabreite) für die Erhaltung der parodontalen Gesundheit wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Einigen Studien zufolge [32,43,44] ist es möglich, die parodontale Gesundheit an Stellen mit und ohne keratinisierte Gingiva bei optimaler Plaquekontrolle zu erhalten.

Wennström und Lindhe kamen in einer Studie an Hunden zu dem Schluss, dass bei Abwesenheit von Plaque die Erhaltung der parodontalen Gesundheit nicht vom Vorhandensein einer befestigten keratinisierten Gingiva abhängt [43]. Ferner stellte die Forschergruppe fest, dass die tägliche Plaquekontrolle keine Rezession des Zahnfleischsaums an Stellen mit und auch ohne keratinisierte Gingiva verursacht und dennoch geeignet ist, die gingivale Gesundheit ohne Attachmentverluste im Hundemodell aufrecht zu erhalten [44]. Im Gegensatz dazu konnten Lang und Loe nachweisen, dass alle Bereiche mit einer Gingivabreite von weniger als 2 mm fast ausnahmslos eine klinische Entzündung aufwiesen, auch wenn die Zahnoberflächen plaquefrei waren [25].

Heute gilt das Fehlen von keratinisierter Gingiva weithin als prädisponierender Faktor für gingivale Rezessionen und lokale entzündliche Veränderungen [24]. Dieser Zustand geht häufig mit einer Annäherung der Muskelansätze zur marginalen Gingiva und einer Abflachung des Vestibulums einher, was zu einer erhöhten Zugbelastung der marginalen Weichgewebestrukturen führt. Diese Umstände erschweren insgesamt eine adäquate Mundhygiene.

Gerade bei Patienten/-innen, die keine optimale Mundhygiene aufweisen, ist eine befestigte keratinisierte Gingiva von großer Bedeutung. Sie hilft dabei, die gingivale Gesundheit aufrecht zu erhalten und der Rezessionsbildung und den entzündlichen Prozessen, die sie begünstigen, vorzubeugen [13,24,39,41].

Gingivarezessionen: Definition, Entstehung und Behandlungsmöglichkeiten

Gingivarezession ist definiert als Verschiebung des Gingivarandes apikal der Schmelz-Zement-Grenze und zeigt sich klinisch als Attachmentverlust mit Exposition der Wurzeloberfläche. In der Regel sind das Auftreten einer Rezession und ein Verlust der keratinisierten Gingiva parallel zu beobachten. Basierend auf dem Attachmentverlust, teilt die aktuelle Klassifikation die Rezessionen je nach Ausmaß des Attachmentverlustes in die Kategorien von RT 1 bis RT 3 ein [8].

Die Rezession per se ist nicht schmerzhaft, wird aber häufig von abrasiven oder ulzerierenden Läsionen des Weichgewebes und/oder zervikalen Abrasionen der Zahnhartsubstanz begleitet. Diese Begleitumstände können individuell zu Beschwerden bis hin zu schmerzhaften Irritationen sowie der Entstehung von keilförmigen Defekten führen.

Vorwiegend treten Rezessionen – entweder lokalisiert oder generalisiert – an den vestibulären oder oralen Zahnflächen auf [20,26]. Weitere Folgen von Gingivarezessionen können Dentinhypersensibilitäten und Wurzelkaries sowie kosmetische Beeinträchtigungen sein.

Abgesehen von einem Mangel an befestigter und keratinisierter Gingiva kommen ätiologisch verschiedene andere Ursachen und Faktoren für die Entstehung von Rezessionen infrage [13]. Traumatisierendes Zähneputzen und Zahnfehlstellungen sind die Faktoren, die am häufigsten mit marginalen Geweberezessionen in Verbindung gebracht werden [11,14,37,42]. Starkes Zähneputzen führt zu Gewebetraumen und gilt insbesondere bei Jugendlichen als eine der Hauptursachen für die Entstehung von Rezessionen.

Darüber hinaus zeigten Khocht et al. [23], dass das Vorhandensein von Rezessionen mit der Verwendung harter Zahnbürsten assoziiert ist. Weiterhin legt die Studie von Baker und Seymour nahe, dass der gingivalen Rezession ein lokalisierter Entzündungsprozess vorausgeht, der zum Verlust des bindegewebigen Attachments führt und die epitheliale Proliferation in den entstehenden Defekt begünstigt. Dieser Prozess schwächt das epitheliale Attachment und führt zur Bildung einer Rezession [5].

Zusammen mit dem gingivalen Phänotyp (Dicke der Gingiva und Breite der Keratinisierung) bestimmt die Dicke des bukkalen Knochens den sogenannten parodontalen Phänotyp [16]. Bernimoulin und Curilovie beobachteten bereits 1977, dass nahezu jede Rezession des marginalen Gewebes von einer subgingivalen Knochendehiszenz begleitet wird [6,27]. Im Workshop von 2018 kamen die Autoren zu der Ansicht, dass ein dünner parodontaler Phänotyp das Risiko für gingivale Rezessionen zusätzlich steigert [1,10,19].

Die Behandlung von Gingivarezessionen ist zu einem wichtigen Thema in der klinischen Parodontologie avanciert, da die Nachfrage nach kosmetischen Behandlungen stetig steigt. Häufig steht die Angst der Betroffenen vor einem Zahnverlust im Vordergrund, der die Patienten/-innen dazu bewegt, sich über entsprechende Behandlungsmöglichkeiten zu informieren. Ein wesentlicher Bestandteil der Therapie mukogingivaler Veränderungen stellt zunächst die Identifikation individueller Risikofaktoren dar, wie Putzgewohnheiten oder orale Habits.

Zur Korrektur oraler Weichgewebedefekte ist in den meisten Fällen ein chirurgischer Eingriff unumgänglich. Vor der Wahl einer bestimmten Operationstechnik muss das Ziel des geplanten Eingriffs geklärt werden.

Zur Auswahl stehen dabei das freie Schleimhauttransplantat (FST) sowie das Bindegewebetransplantat (BGT), welches mit diversen Verschiebeplastiken kombiniert wird. Allerdings muss nicht jede vorhandene Rezession zwingend durch eine Rezessionsdeckung rückgängig gemacht werden. Außerdem hat das FST in der Regel eine andere Zweckbestimmung als das BGT.

Das freie Schleimhauttransplantat ist eine vorhersagbare Operationstechnik zur Verbreiterung der keratinisierten Gingiva an Zähnen [15] und zur Verbreiterung der keratinisierten Mukosa an Implantaten [36], die bereits vor mehr als 40 Jahren beschrieben wurde [33,35]. Durch das Absetzen der marginal ansetzenden Wangen- und Lippenbändchen geht mit der Erhöhung der befestigten keratinisierten Gingiva eine Vertiefung des Vestibulums – sofern die bukkale Seite behandelt wird – einher. Das FST an sich hat jedoch keinen direkten Einfluss auf den Zustand einer bestehenden Rezession und dient auch nicht deren Korrektur.

Die Gestaltung des Transplantatbettes und die Entnahme an der palatinalen Donorstelle erfolgen grundlegend nach den in der Literatur beschrieben Kriterien [15,21,33,45]. Da das transplantierte Gewebe im Gegensatz zu einem Verschiebelappen keine Vaskularisierung beibehält, muss die Ernährung zunächst vom Transplantatbett aus mittels Diffusion gewährleistet sein.

Zu diesem Zweck wird die Empfängerstelle für das FST durchgehend teilschichtig präpariert. Beginnend an der mukogingivalen Grenze wird ein Spaltlappen in apikaler Richtung gebildet, wobei einstrahlende Bänder und Muskelfasern sorgfältig vom Periost abgelöst werden. Die wichtigsten Ziele sind eine von Ligamenten freie Auflagefläche sowie eine ausreichende Mobilisation des Lappenrandes, damit keine Bewegung auf das Transplantat übertragen wird.

Einer randomisierten klinischen Untersuchung mit 45 Patienten [17] zufolge wirkt sich die Art der Befestigung des FST am Empfängerort unmittelbar auf das Schrumpfungsverhalten aus. So waren sowohl die mit konventioneller als auch ultradünner Naht (5–0 bzw. 7–0 Nähte) fixierten Transplantate einer signifikant höheren Schrumpfung ausgesetzt als die mit dem Histoacrylkleber am Rand befestigten.

Neben der signifikant reduzierten Operationsdauer wurden in der mit dem Kleber versorgten Gruppe weitaus weniger postoperative Beschwerden gemeldet. Deshalb empfehlen die Autoren, das Transplantat final nicht mit Nähten zu befestigen, sondern nach ca. 120 Sekunden sanften Anpressdrucks auf das Transplantatbett mittels eines in steriler NaCl-Lösung getränkten Gazetupfers mit Cyanoacrylatkleber (Histoacrylkleber) am marginalen Rand der Empfängerstelle zu fixieren.

Der Erfolg hängt von der Dicke des entnommenen Gewebes und der Blutversorgung der Empfängerstelle ab. Zu dünne Transplantate (unter 0,7 mm) bestehen fast ausschließlich aus oberflächlichen Epithelschichten, die nicht vaskularisiert werden und daher innerhalb kürzester Zeit eine Nekrose erleiden.

Die Autoren

Die Autoren Die Autoren

Die Autoren

Als Nachteil des FST werden häufig die etwas andere Färbung und Textur des transplantierten Gewebes im Vergleich zur ortsständigen Schleimhaut angeführt. Allerdings beruhen die angeführten Nachteile auf einem unterschiedlichen Keratinisierungsgrad der Spender- und der Empfängerregion des Transplantats.

Ist die Dicke des entnommenen FST hingegen optimal gewählt und wird es adäquat befestigt, treten die Unterschiede deutlich weniger stark in Erscheinung [4]. Ein klarer Vorteil des FST ist die Sicherheit, dass die Breite der Keratinisierung letztendlich so erhalten bleibt, wie sie vom Operateur durch die Breite des transplantierten Gewebes angelegt wurde. Nimmt man die potenzielle Schrumpfung nicht in Kauf, bleibt das Verhältnis 1:1. Wikesjö et al. [44] kamen zu dem Schluss, dass die Weichgewebetransplantation ein wirksames und vorhersagbares Mittel ist, um die Breite des keratinisierten Gewebes zu erhöhen; den Zustand des Parodonts verbessert es jedoch nicht.

Fallberichte zum FST: an natürlichen Zähnen (Fall 1) und an 2 Implantaten (Fall 2), beide im UK-Frontzahnabschnitt

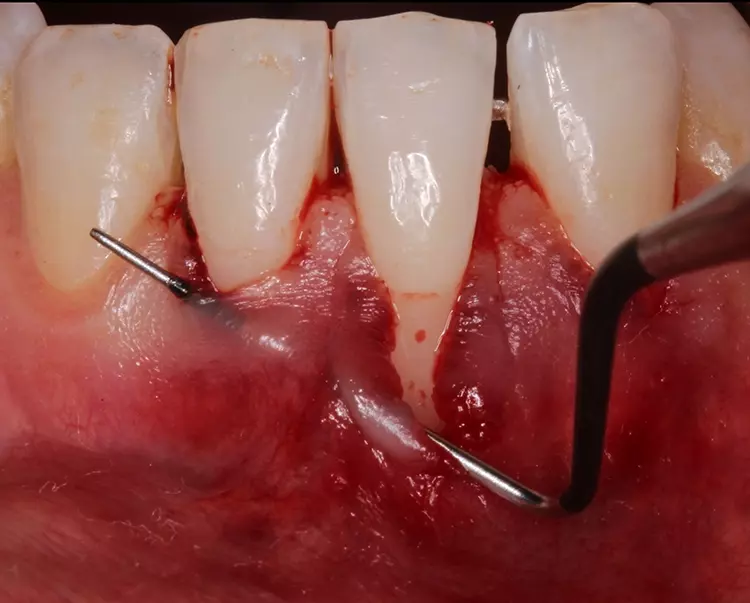

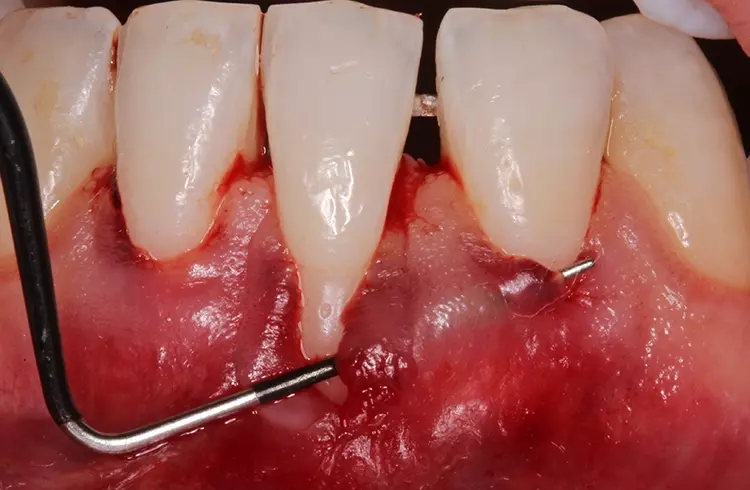

Der Patient im Fall 1 hatte eine unbehandelte Parodontitis im Stadium 3 und Grad B. Zur Verbesserung der Prognose, der Reinigungsfähigkeit und der Gewebequalität wurde im Unterkiefer-Frontzahnbereich ein FST durchgeführt. Die Abbildungen 2a bis f dokumentieren das Verfahren und das Ergebnis. Die Autoren

Die Autoren Die Autoren

Die Autoren Die Autoren

Die Autoren Die Autoren

Die Autoren Die Autoren

Die Autoren Die Autoren

Die Autoren

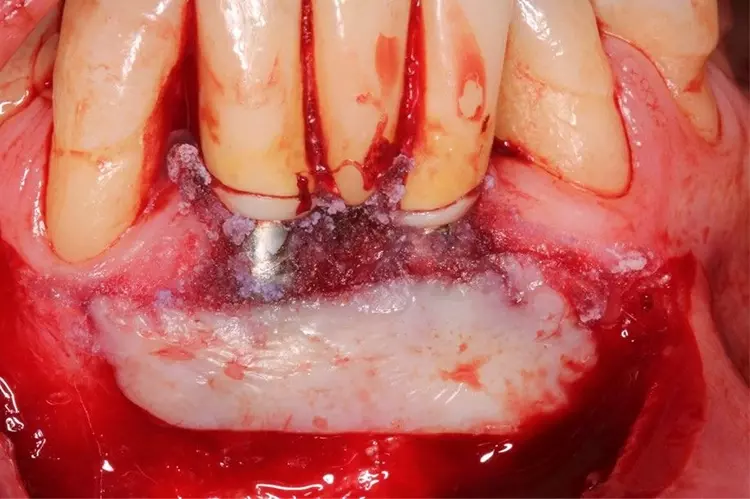

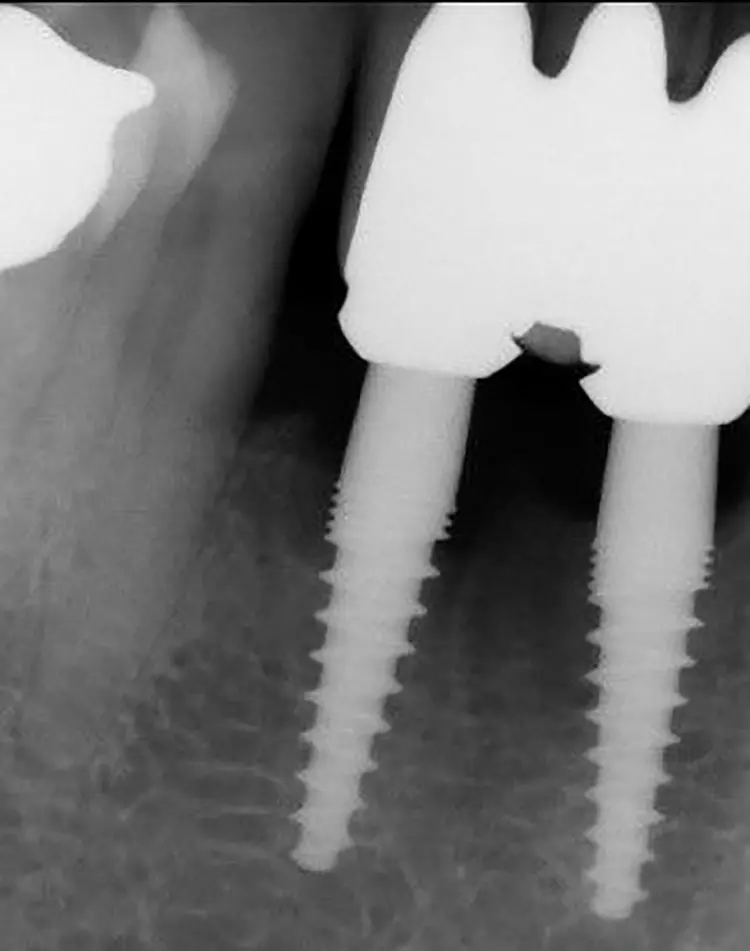

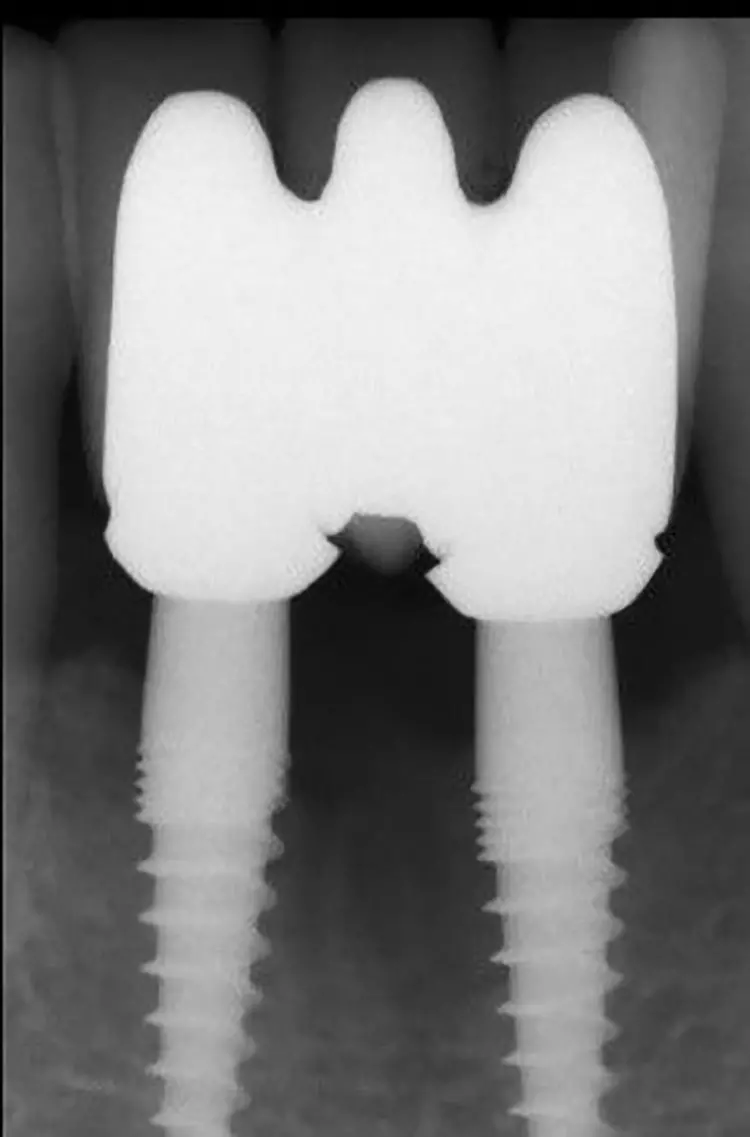

Im Fall 2 stellte sich die Patientin mit einem stark entzündeten periimplantären Weichgewebe vor. Sie hatte grundlegend eine sehr gute Mundhygiene trotz auffälliger Biofilmakkumulation in Regio 32 bis 42. Die Sondierungstiefen betrugen bis zu 7 mm mit positivem Bluten auf Sondieren an beiden Implantaten.

An Implantat 42 trat zusätzlich eine Suppuration auf. Die bewegliche, nichtkeratinisierte Alveolarmukosa und das Frenulum erreichten im Ansatz den basalen Anteil des Brückenglieds 31/41, das Röntgenbild zeigte einen vertikalen Knocheneinbruch an Implantat 42. Zur Qualitätsveränderung des Weichgewebes und Verbesserung der Hygienefähigkeit wurde ein freies Schleimhauttransplantat in Regio 32 bis 42 geplant mit der Option, anschließend eine chirurgische Periimplantitistherapie durchzuführen (Abb. 3a bis e). Die Autoren

Die Autoren Die Autoren

Die Autoren Die Autoren

Die Autoren Die Autoren

Die Autoren Die Autoren

Die Autoren Die Autoren

Die Autoren

Die Wundheilung verlief komplikationslos und die inflammatorischen Parameter verbesserten sich innerhalb des 1. Monats deutlich. Ein Jahr nach der Transplantation (Abb. 3c) war das periimplantäre Gewebe entzündungsfrei, und die Sondierungstiefen lagen bei 3 bis 4 mm ohne Bluten auf Sondieren.

Die röntgenologische Verlaufskontrolle zeigte eine Ausheilung der vertikalen periimplantären Knochendefekte (Abb. 3d). Von weiteren chirurgischen Maßnahmen wurde Abstand genommen.

Im vorliegenden Fall bestand die Indikation in der Verbreiterung der keratinisierten Mukosa und der Beseitigung des massiven Muskelzuges. Es lag keine Indikation zur Rezessionsdeckung vor, die an Implantaten eine sehr eingeschränkte Prognose hat [38] und insbesondere im vorliegenden Patientenfall keine Erfolgsprognose gehabt hätte.

Nach dem Konsensusbericht aus dem AAP-Regenerationsworkshop [40] stellt das subepitheliale Bindegewebetransplantat (BGT) die effektivste Behandlungsmethode für Rezessionsdefekte der Miller-Klassen I und II (entspricht der aktuellen Kategorie RT1) an Einzelzähnen dar und erzielt die besten Ergebnisse hinsichtlich der Wurzelabdeckung. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass das BGT an sich einen Teil der Technik darstellt, da das ortständige Gewebe an der Empfängnisstelle manipuliert werden muss, um das eingebrachte Transplantat abzudecken. Hierfür sind verschiedene Operationstechniken beschrieben.

Wir unterscheiden die klassische Methode der koronalen Lappenverschiebung von den tunnelierenden Techniken, die entweder eine vertikale oder eine laterale Verschiebung des untertunnelten Bereichs erlauben. Die Kombination eines Bindegewebetransplantates (BGT) mit einer koronalen Verschiebung des ortsständigen Mukosarandes (CAF) ist die klassische Methode, die seit den 1980er-Jahren etabliert ist. Zahlreiche RCT-Studien konnten zeigen, dass anstelle eines BGT auch biologisch aktive Präparate wie das Schmelz-Matrix-Derivat (EMD) für eine stabile Rezessionsdeckung und einen Gewinn an Keratinisierung der Gingiva nützlich sind [18,29].

Der Erfolg einer Rezessionsdeckung wird in erster Linie daran gemessen, welcher Anteil der ehemals durch Gingivarezession exponierten Wurzeloberfläche dauerhaft bedeckt bleibt. Erstrebenswert, jedoch selten erreichbar sind selbstverständlich Werte um die 100%. Sekundär gilt auch der Zugewinn an Keratinisationsbreite als ein weiteres Erfolgskriterium.

Die generelle Annahme basiert auf der Idee, dass durch die gleiche Entnahmestelle für ein BGT, die am Gaumen in aller Regel auch der Gewinnung von FST dient, das BGT automatisch die Funktionen eines FST mit erfüllt (Abb. 1b). Bei genauer Betrachtung ist dies nur eingeschränkt gültig. Diverse klinische Studien zeigen sehr deutlich die begrenzte Dimension der erwartbaren Zunahme an Keratinisierung nach Transplantation eines BGT.

Sowohl eine klassische RCT-Studie von McGuire et al. aus dem Jahr 2003 [29] mit einer 10-Jahres-Nachevaluation im Jahr 2016 [30] als auch Ergebnisse neuerer Untersuchungen berichten von einer Zunahme der Breite der keratinisierten Gingiva im Bereich von 1 bis 2 mm, die dann allerdings über Jahre bestehen bleibt. Eine Grundlagenstudie aus dem Jahr 1980 konnte sogar eindeutig zeigen, dass ein BGT nicht zwingend zu einer zusätzlichen postoperativen Keratinisierung beiträgt und dies offensichtlich nicht in jedem Fall von einem BGT zu erwarten ist [7].

Die Technik der Abdeckung des BGT, sei es mit dem CAF- oder mit dem derzeit populären Tunnelierungsverfahren [3], bleibt in dieser Hinsicht unerheblich. Für die CAF-Technik wird das Fehlen eines breiten Bandes keratinisierten Gewebes apikal des Rezessionsdefektes als eine Einschränkung angesehen. Studien haben jedoch gezeigt, dass die mukogingivale Linie, die durch einen chirurgischen Eingriff nach koronal verschoben wurde, dazu neigt, ihre ursprüngliche „genetische“ Position wieder einzunehmen [2], oder dass das vom parodontalen Ligament stammende Bindegewebe in der Lage ist, sich an den Heilungsprozessen an der dentogingivalen Grenzfläche zu beteiligen [22,28,34].

Trotz der guten Prognose können Schwierigkeiten auftreten, die das Ergebnis der Rezessionsdeckung beeinflussen. Diese Schwierigkeiten sind hauptsächlich auf eine Reihe anatomischer Faktoren zurückzuführen, wie z.B. die Tiefe des Vestibulums, die Zahnstellung, die Muskel- und Bänderkontraktion sowie die Dicke des Hart- und Weichgewebes. All diese Faktoren erhöhen die Schwierigkeiten bei der Präparation eines spannungsfreien Lappens sowie das Risiko einer Lappenperforation und/oder Nekrose während der Einheilphase.

Fallbericht eines BGT in Kombination mit einem Tunnellappen

Die Autoren

Die Autoren Die Autoren

Die Autoren Die Autoren

Die Autoren Die Autoren

Die Autoren Die Autoren

Die Autoren

Im vorliegenden Fall lag kein Verlust des interdentalen Stützgewebes vor, sodass ein geplanter chirurgischer Eingriff mit guter Prognose möglich war. Nach der Nahtentfernung war die Rezession nicht zu 100% abgedeckt.

Die Ausgangssituation hatte sich allerdings bereits zu einer Miller-Klasse I verbessert, sodass ein koronaler Verschiebelappen (CAF) mit BGT und zusätzlicher Applikation von Hyaluronsäure angewendet werden konnte. Die koronale Verschiebung des Lappens wurde durch die Entfernung der Muskelansätze in der Lappendicke erreicht. Dies ermöglichte die Beseitigung der Lippenspannung auf den Lappen und die passive Verlagerung des Weichgewebelappens in die koronale Position.

Fazit

Insgesamt stellen mukogingivale Veränderungen in der Mundhöhle, vor allem Gingivarezessionen, komplexe klinische Herausforderungen dar. Diese Veränderungen können sowohl durch das Fehlen einer keratinisierten und befestigten Gingiva als auch durch andere ätiologische Faktoren, wie z.B. traumatisches Zähneputzen und Zahnfehlstellungen, verursacht werden. Die Behandlung gingivaler Rezessionen erfordert häufig chirurgische Eingriffe, um eine ästhetische und funktionelle Wiederherstellung des Gewebes zu erreichen.

Die Wahl der geeigneten chirurgischen Technik hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von der Art der Rezession, der Erfahrung der Operateurin bzw. des Operateurs und den individuellen anatomischen Gegebenheiten der Patienten/-innen. Sowohl das freie Schleimhauttransplantat (FST) als auch das subepitheliale Bindegewebetransplantat (BGT) haben ihre ganz eigenen Indikationsbereiche und Zielstellungen. Das FST kann die Breite der keratinisierten Gingiva erhöhen, hat aber keinen direkten Einfluss auf die Wurzelabdeckung.

Das BGT kann erfolgreich zur Wurzelabdeckung eingesetzt werden, zeigt jedoch nur begrenzte Ergebnisse in Bezug auf die Breite der Keratinisierung. Letztendlich hängt die Wahl der Technik immer mit einer ganzheitlichen Betrachtung der Patienten/-innen, deren Habits und Putzgewohnheiten sowie der individuellen mikround makroanatomischen Gegebenheiten zusammen. Somit erfordert die Behandlung von mukogingivalen Veränderungen einen individuellen Ansatz und eine sorgfältige Planung, um das bestmögliche Ergebnis für die parodontale Gesundheit und Ästhetik zu erzielen.

Autoren

- Prof. Dr. Anton Friedmann,

- Dr. Bianca Nobis,

- Dr. Rico Jung,

- Dr. Daniel Diehl

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.