|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Im Rahmen der rekonstruktiven Parodontalchirurgie wurden in den letzten Jahren zahlreiche technische und therapeutische Weiterentwicklungen beschrieben mit dem Ziel, die Wundheilungsprozesse positiv zu beeinflussen und die Wiederherstellung verloren gegangener parodontaler Strukturen zu fördern [31]. Hierbei lag der Fokus insbesondere auf einer Reduktion des chirurgischen Traumas durch Einsatz minimalinvasiver Lappentechniken.

Diese Techniken verfolgen das Ziel, durch eine minimale Lappenextension ohne vertikale Entlastungsinzisionen und maximalem Erhalt der interdentalen Gewebe den chirurgischen Einfluss auf die Blutversorgung zu minimieren, die Revaskularisation zu fördern und eine ausreichende Wundstabilisierung zu erreichen [31]. So erfolgt beim „Single-Flap Approach“ (SFA) [33] und der „modifizierten minimalinvasiven chirurgischen Technik“ (M-MIST) [8] der Zugang zum parodontalen Defekt lediglich über die Elevation eines einzelnen/einseitigen Lappens.

Bei der „Entire Papilla Preservation Technik“ (EPP) [2] erfolgt der Defektzugang über eine bukkale vertikale Inzision im Bereich des benachbarten Interdentalraums. Die Lappenpräparation erfolgt dann als Mukoperiostlappen bis in den Bereich der defektbezogenen Papille, die anschließend interdental tunneliert wird. Somit bleibt bei dieser Technik die defektbezogene Papille vollständig intakt. Neben einer geeigneten Lappenpräparation ist ein stabiler primärer Wundverschluss eine wichtige Voraussetzung für einen komplikationslosen Wundheilungsprozess und ein entsprechend erfolgreiches Behandlungsresultat.

Weitere Faktoren, die den postoperativen Wundheilungsprozess beeinflussen können, sind der Speichel, die orale Mikroflora, Stress, Diabetes, Medikationen und Rauchen [7,17]. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die parodontale Wundheilung und die Anwendung von unterschiedlichen Biomaterialien für den primären Wundverschluss im Rahmen der rekonstruktiven Parodontalchirurgie.

Normale Wundheilung

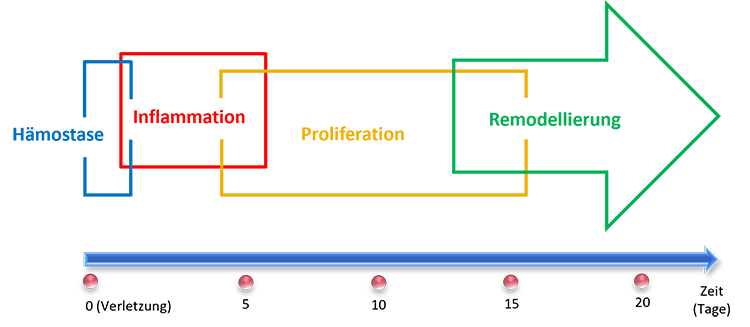

Die Wundheilung ist ein komplexer, dynamischer Prozess, der nach Verletzung von Haut, Schleimhäuten oder Organen einsetzt und in vier verschiedene Wundheilungsphasen eingeteilt werden kann [7,10] (Abb. 1):

- Hämostase

- Inflammation

- Proliferation

- Remodellierung

Kasaj

KasajDas erste Ziel der Wundheilung beinhaltet die Hämostase, welche durch Vasokonstriktion und das Einsetzen der Gerinnungskaskade erreicht wird. Das sich bildende Koagulum setzt sich aus Thrombozyten, Thrombin, Kollagen und Fibronektin zusammen, welche wiederum eine Vielzahl von Zytokinen und Wachstumsfaktoren freisetzen [32]. Die anschließende inflammatorische Phase ist gekennzeichnet durch das Einwandern von neutrophilen Granulozyten, Lymphozyten und Monozyten [17,26]. Diese übernehmen die Phagozytose von Mikroorganismen und Zelldebris und tragen so zur Wundreinigung und Infektbekämpfung bei.

Nach etwa drei Tagen folgt die proliferative Phase, in der die Epithelialisierung vom Wundrand, die Angiogenese und die Bildung von Granulationsgewebe im Vordergrund stehen. In der abschließenden Remodellierungsphase, auch als Maturationsphase bezeichnet, stehen ständige Umbau- und Umstrukturierungsprozesse im Vordergrund. Hierbei erfolgen die weitere Epithelialisierung, die Ausreifung von Kollagen und die Verfestigung (Kontraktion) der Wunde. Diese Phase kann bis zu einem Jahr andauern.

Intraorale/parodontale Wundheilung

Die intraoralen Weichgewebe folgen einem ähnlichen Heilungsverlauf wie bei den zuvor beschriebenen Hautwunden. Auch hier verläuft die Wundheilung in vier Phasen (Hämostase, Inflammation, Proliferation, Remodellierung) ab. Allerdings erfolgt die Wundheilung in der Mundhöhle in einem feucht-warmen Milieu mit einer Vielzahl an Mikroorganismen, welche Einfluss auf den Wundheilungsprozess nehmen können [7]. Dennoch heilen intraorale Wunden deutlich schneller als Hautwunden und sind gekennzeichnet durch eine rasche Reepithelialisierung und Remodellierung mit minimaler Narbenbildung.

Dies ist zum einen auf das Vorhandensein von unterschiedlichen Wachstumsfaktoren und Zytokinen wie TGF-α, TGF-ß, IGF-I, IGF-II, FGF, Interleukin-1, Interleukin-6 und TNF-α im Speichel zurückzuführen [29]. Weiterhin enthält der Speichel unterschiedliche Bestandteile mit einer antibakteriellen Wirkung, wie z.B. Lysozym und Laktoferrin [7,29]. Zum anderen lässt sich die verbesserte Wundheilung in der Mundhöhle auf die Aktivität von humanen gingivalen Fibroblasten zurückführen. Diese spielen eine wichtige Rolle bei der Produktion neuer extrazellulärer Matrix und sind somit entscheidend für die Gewebeheilung. So konnte gezeigt werden, dass gingivale Fibroblasten im Vergleich zu dermalen Fibroblasten zu einer effizienteren Remodellierung des Bindegewebes führen [6].

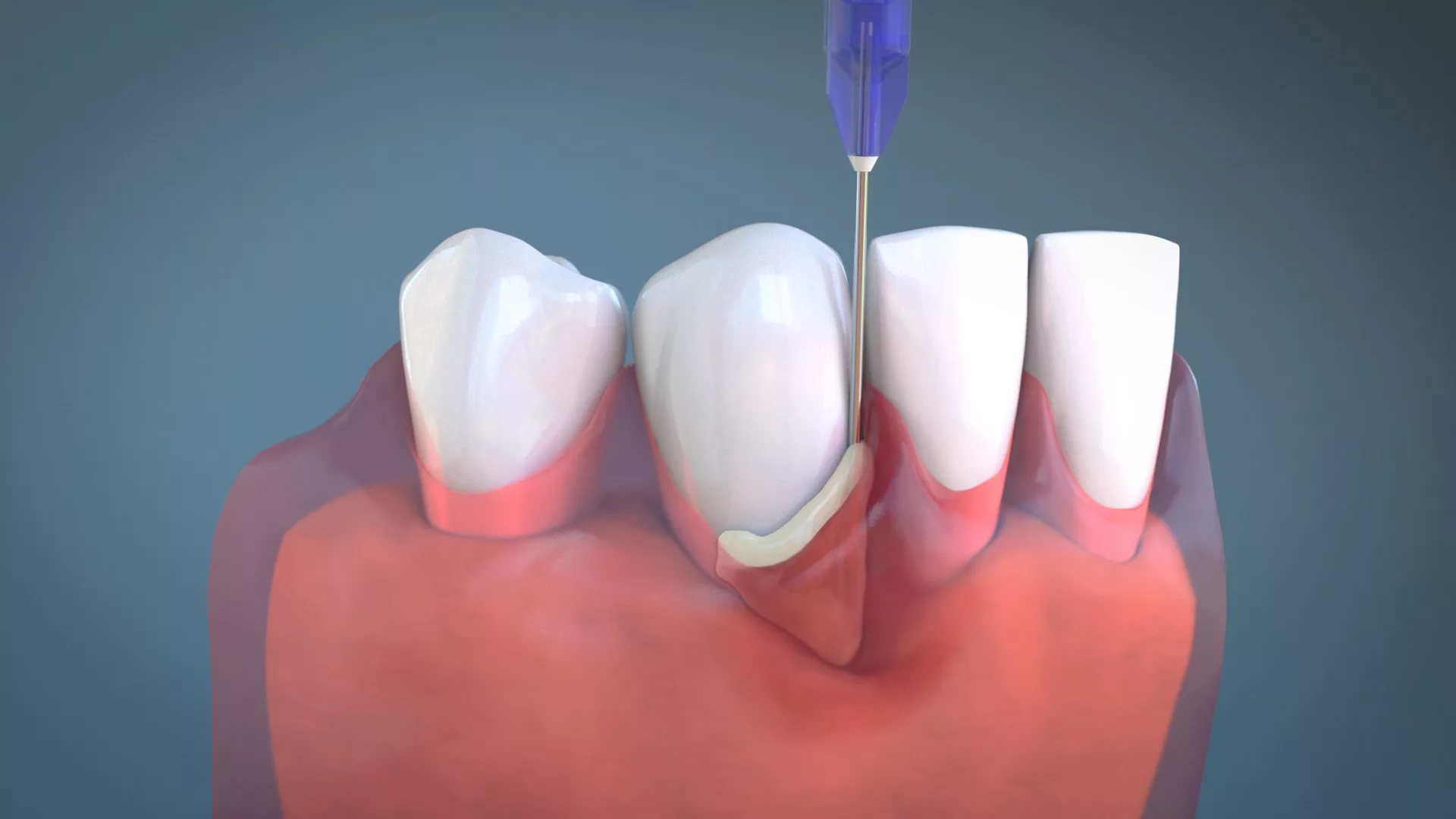

Die parodontale Wundheilung folgt zwar analog den oben beschriebenen Heilungsphasen von Weichteilwunden, weist aber auch einige Besonderheiten auf. So erfolgt die Wundheilung nach Elevation und Reposition eines Mukoperiostlappens auf einer instrumentierten und avaskulären Wurzeloberfläche [26,34]. Sofort nach dem Wundverschluss kommt es zur Ausbildung eines Blutkoagulums auf der Wurzeloberfläche, welches den Raum zwischen Zahn und Mukoperiostlappen ausfüllt. Innerhalb weniger Stunden setzt die frühe Inflammationsphase ein, die durch Akkumulation von neutrophilen Granulozyten und Monozyten auf der Wurzeloberfläche charakterisiert ist.

Innerhalb von drei Tagen folgt die späte Inflammationsphase, in der Makrophagen den Wundbereich dominieren und es zur Ausbildung von Granulationsgewebe kommt. Nach ca. sieben Tagen setzt die Remodellierung und Maturation des neugebildeten Gewebes ein. Für die parodontale Geweberegeneration wird eine ungestörte Absorption, Adhäsion und Maturation des Blutkoagulums zwischen Zahn und Mukoperiostlappen als Schlüsselfaktor angesehen. Als weiterer wichtiger Faktor gilt die mechanische Wundstabilität in der frühen Heilungsphase.

Primäre versus sekundäre Wundheilung

Neben der bereits vorgestellten Einteilung der Wundheilung basierend auf den physiologischen Prozessen existiert auch eine klinische Einteilung, bei der zwischen „primärer“ (per primam intentionem) und „sekundärer“ (per secundam intentionem) Wundheilung unterschieden wird. Unter einer primären Wundheilung versteht man einen unkomplizierten Heilungsvorgang bei einer nicht infizierten und präzise adaptierten Wunde. Hierfür sind glatte und möglichst spannungsfrei eng aneinander liegende Wundränder notwendig [32,36].

Weiterhin sollten die Wundränder gut durchblutet und entzündungsfrei sein. So erreicht man einen raschen Heilungsprozess mit minimaler Ausbildung von Narbengewebe und weitgehender Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes („restitutio ad integrum“). Eine sekundäre Wundheilung erfolgt bei auseinander liegenden Wundrändern oder in Folge von Wundinfektionen. Hierbei kommt es zur Auffüllung des Gewebedefektes mit Granulationsgewebe und Ausbildung von Narbengewebe. Diese Form der Wundheilung dauert länger als die primäre Heilung und resultiert aufgrund der Narbenbildung in einem weniger zufriedenstellenden ästhetischen Ergebnis.

Nahtmaterial und Nahtverschluss

Für die primäre Adaptation von Wundrändern und Gewebe werden am häufigsten chirurgische Nähte verwendet. Die hierbei verfügbaren Nahtmaterialien unterscheiden sich hinsichtlich einer Vielzahl an Parametern, wie z.B. Zugfestigkeit, Elastizität, Gleitfähigkeit, Knotenstabilität, Kapillarität, Keimbesiedlung, Gewebereaktion etc. [9,11,20,36]. So sollte ein ideales chirurgisches Nahtmaterial eine hohe Zug- und Reißfestigkeit, ein gutes Gewebedurchzugsverhalten sowie eine hohe Knotensitzfestigkeit aufweisen. Weiterhin sollte das Nahtmaterial höchst geschmeidig und flexibel sein, damit es sich beim Nähen einfacher handhaben lässt.

Das Nahtmaterial sollte zudem keine oder nur minimale Gewebereaktionen hervorrufen und keine Kapillarität (Dochtwirkung) besitzen. Die Kapillarität oder Dochtwirkung beschreibt dabei die Aufnahme von Flüssigkeiten und Bakterien durch das Nahtmaterial und deren Transport in die Wunde. Darüber hinaus sollte das Material im Gewebe gut sichtbar sein und zudem nicht allergen und nicht kanzerogen wirken.

Grundsätzlich kann zwischen resorbierbarem und nicht resorbierbarem Nahtmaterial unterschieden werden. Hierbei kommen sowohl natürliche organische als auch synthetische Materialien zum Einsatz. Bei den resorbierbaren organischen Nahtmaterialien erfolgt der Abbau durch zelluläre und enzymatische Prozesse, was oftmals mit einer stärkeren Gewebereaktion einhergeht [9].

Die synthetischen resorbierbaren Nahtmaterialien werden hingegen durch Hydrolyse resorbiert und zeigen eine geringere Gewebereaktion. Hierzu zählen u.a. Nahtmaterialien aus Polyglactin und Polyglykolsäure. Diese können im Rahmen der Parodontalchirurgie z.B. für die Fixation eines Bindegewebetransplantates in Zusammenhang mit einem koronalen Verschiebelappen zum Einsatz kommen oder zur apikalen periostalen Fixation des Lappenrandes nach Präparation eines Empfängerbettes zur Aufnahme eines freien Schleimhauttransplantates.

Die nicht resorbierbaren Nahtmaterialien verfügen über eine gute Festigkeit, können jedoch im Gewebe eine Fremdkörperreaktion hervorrufen. Zu den natürlichen, nicht resorbierbaren Materialien zählt u.a. die chirurgische Seide. Diese ist aufgrund ihrer Geschmeidigkeit, der guten Knüpfeigenschaften und der einfachen Handhabung nach wie vor weit verbreitet. Allerdings zeigt die Seide eine hohe Kapillarität sowie eine ausgeprägte bakterielle Besiedelung und entzündliche Gewebereaktion [21], sodass diese im Rahmen von parodontalchirurgischen Eingriffen nicht zu empfehlen ist.

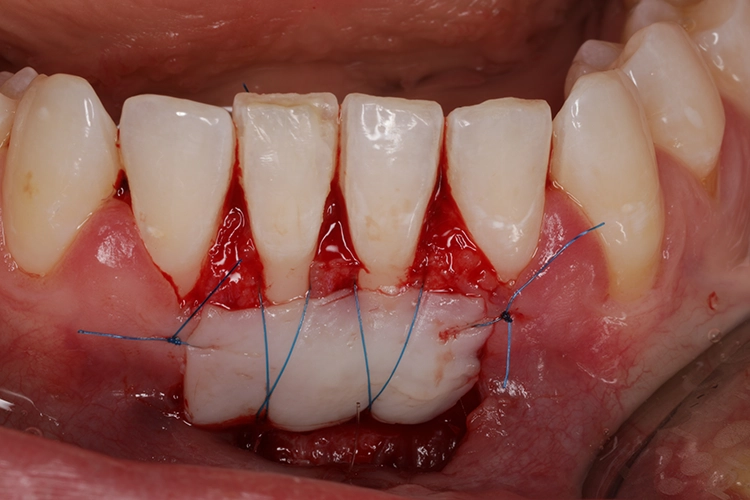

Die synthetischen nicht resorbierbaren Nahtmaterialien auf Basis von Polyester, Polypropylen und Polyamid zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit und minimale Gewebereaktion aus. Zudem zeigen monofile synthetische Fäden durch ihre glatte Oberfläche im Vergleich zu anderen Nahtmaterialien die geringste Gewebereaktion und bakterielle Besiedelung [12] und sollten somit bei parodontalchirurgischen Eingriffen die erste Wahl sein (Abb. 2).

Kasaj

KasajBei der Auswahl der Nahtstärke sollte auf feines Nahtmaterial der Stärke 6-0 und 7-0 zurückgegriffen werden, um eine optimale passive Lappenadaptation zu erzielen [5]. Neben unterschiedlichen Nahtmaterialien und Nahtstärken stehen dem Behandler auch noch verschiedene Formen und Stärken der Nadel zur Verfügung. Hierbei kommen bevorzugt 3/8 Kreis-Nadeln mit einer Nadellänge (Bogenlänge) von 8–15 mm zum Einsatz. So empfiehlt sich bei interdentalen Nähten im posterioren Bereich eine Nadellänge von 13–15 mm, wohingegen im anterioren Bereich eine Nadellänge von 10–12 mm ausreichend ist. Für den Verschluss von vertikalen Entlastungsinzisionen und für Papillennähte sind kleinere Nadellängen von 5–8 mm vorteilhaft.

Eine präzise und stabile Adaptation der Wundränder mit der entsprechenden chirurgischen Naht gilt als wesentliche Grundvoraussetzung für einen optimalen Heilungsverlauf. Die Naht muss dabei in der Lage sein, die Wundränder bis zur vollständigen Heilung zusammenzuhalten, ohne Spannung und ohne eine Gewebeischämie zu verursachen. Je nach Inzisionsverlauf und Beschaffenheit der Lappen können im Rahmen von parodontalchirurgischen Eingriffen unterschiedliche Nahttechniken zum Einsatz kommen [5,15].

Die Auswahl der Nahttechnik richtet sich dabei nach der Präferenz des Behandlers, dessen Qualifikationsniveau (skill level) und den lokalen Wundverhältnissen. Die am häufigsten verwendete Nahttechnik in der Parodontalchirurgie ist die Einzelknopfnaht. Diese ermöglicht eine einfache und punktförmige Lappenadaption und kommt bevorzugt beim Wundverschluss nach Kamminzisionen oder vertikalen Entlastungsinzisionen zum Einsatz.

Zu der Kategorie der Einzelnähte gehören auch die Matratzennähte, die entsprechend ihrer Ausrichtung in horizontale und vertikale Matratzennähte unterschieden werden können. Die horizontale Matratzennaht kommt bei größeren Weichgewebeadaptationen zum Einsatz und ist auch bei spannungsreichen Lappenadaptationen geeignet. So kann die tiefer liegende horizontale Matratzennaht die Spannung aus dem Lappen nehmen und damit eine spannungsfreie Adaptation der Wundränder mit Einzelknopfnähten ermöglichen.

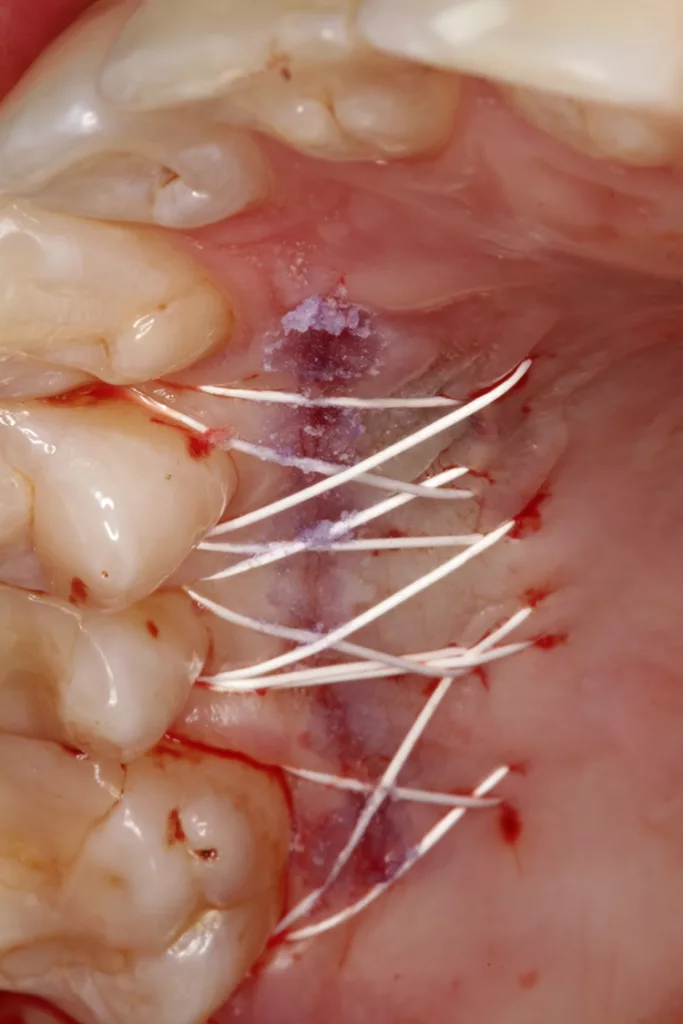

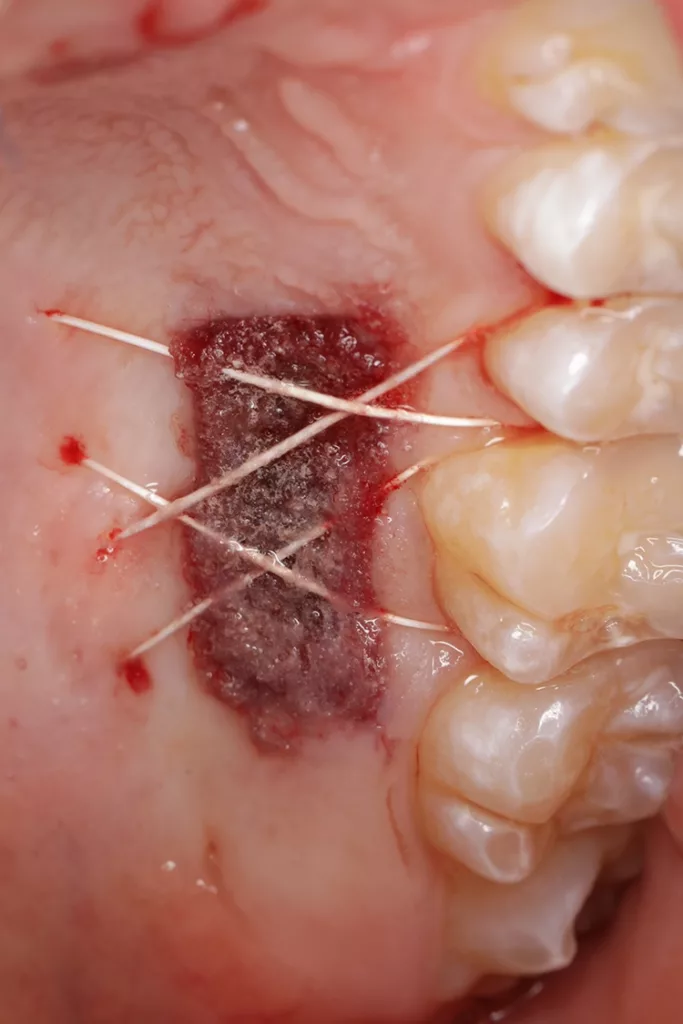

Die vertikale Matratzennaht erlaubt eine präzise Lappen- und Papillenadaptation und kann sowohl bei resektiven als auch regenerativen parodontalchirurgischen Eingriffen zum Einsatz kommen. Bei der modifizierten vertikalen Matratzennaht nach Laurell handelt es sich um eine vertikale Matratzennaht, bei der der Faden vor dem Knüpfen zusätzlich noch durch eine palatinal bzw. lingual verlaufende Schlaufe geführt wird [5]. Diese Nahttechnik kommt bevorzugt bei regenerativen Eingriffen zum Einsatz und ermöglicht einen optimalen interdentalen Weichgewebeverschluss. Weitere gängige Nahttechniken in der Parodontalchirurgie sind u.a. die doppelte Schlingnaht, die Aufhängenaht, fortlaufende Nähte und Umschlingungsnähte [5,15,36] (Abb. 3 und 4).

Gewebekleber

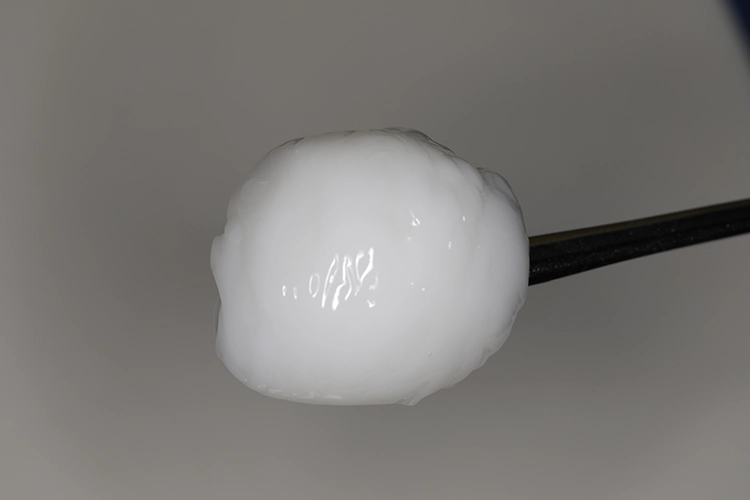

Als Alternative zum Wundverschluss mit der Naht stehen dem Behandler auch sogenannte Gewebekleber auf Basis von Cyanoacrylat zur Verfügung [28]. Diese liegen als Monomere in flüssiger Form vor, die in Verbindung mit Gewebeflüssigkeiten sekundenschnell polymerisieren und eine schnelle Adhäsion an Geweben erzielen [13]. Die kommerziell erhältlichen Gewebekleber für die intraorale Anwendung bestehen aus n-Butyl-2-Cyanoacrylat (Histoacryl®) oder einer Kombination aus n-Butyl und 2-Octyl-Cyanoacrylat (PeriAcryl®90HV). Der PeriAcryl®90HV Gewebekleber hat den Vorteil, dass er sich durch seine hohe Viskosität sehr gut applizieren lässt und auf Zahn- und Weichgewebeoberflächen einen dünnen Film ausbildet.

Im Rahmen von parodontalchirurgischen Eingriffen bestehen unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten für den Gewebekleber. So kann dieser z.B. zur Fixation und Stabilisierung eines freien Schleimhauttransplantates (FST) auf dem Empfängerbett genutzt werden (Abb. 5a bis e). Gümüs & Buduneli [16] konnten zeigen, dass die FST-Stabilisierung mittels Gewebekleber sowohl die Behandlungszeit als auch die postoperative Schmerzsensation an der Empfängerstelle reduzierte und zudem in einer geringeren Schrumpfung des FST resultierte. Eine weitere Einsatzmöglichkeit ergibt sich bei der Gaumenversorgung nach Bindegewebetransplantat (BGT)-Entnahme und FST-Entnahme (Abb. 6a und b).

Der palatinale Wundverschluss nach FST-Entnahme hat in den letzten Jahren wieder an Bedeutung gewonnen, was zum einen auf den vermehrten Einsatz des FST im Rahmen des periimplantären Weichgewebemanagements zurückzuführen ist und zum anderen aufgrund der mittlerweile weit verbreiteten BGT-Entnahmetechnik nach Zucchelli [35], bei der zunächst ein FST gewonnen wird, welches anschließend entepithelialisiert wird. Es konnte gezeigt werden, dass durch die Abdeckung der palatinalen FST-Entnahmestelle mittels resorbierbarem Gelatineschwamm und Cyanoacrylat-basiertem Gewebekleber die postoperative Schmerzsensation und die Einnahme von Analgetika bei den Patienten/-innen reduziert werden konnte [25]. Zudem konnte durch den Einsatz von Hyaluronsäure die Wundheilung positiv beeinflusst werden.

Darüber hinaus kann Gewebekleber auch zur zusätzlichen Lappenstabilisierung im Rahmen von Rezessionsdeckungen und nach Implantationen zur Anwendung kommen [4,24]. So konnte gezeigt werden, dass durch den kombinierten Einsatz von Naht und Gewebekleber die mechanische Lappenstabilität eines koronalen Verschiebelappens im Vergleich zum alleinigen Einsatz von Naht und Gewebekleber signifikant erhöht wurde [24]. Ein ähnlicher Zusatznutzen durch die kombinierte Anwendung von Naht und Gewebekleber auf die mechanische Lappenstabilität konnte auch beim Wundverschluss nach Implantation nachgewiesen werden [4].

Insgesamt betrachtet bietet die intraorale Wundversorgung mittels Gewebekleber im Vergleich zum klassischen Wundverschluss mit Nähten einige Vorteile, wie z.B. Zeitersparnis, einfache Applikation, sofortige Blutstillung, mechanische Lappenstabilisierung, schmerzreduzierende Wirkung bei Gaumenwunden, Schutz vor äußeren Einflüssen oder dass kein Fädenziehen notwendig ist. Andererseits ist der Gewebekleber im Hinblick auf eine punktuelle und präzise Wundadaptation im Vergleich zum Nahtverschluss sicherlich unterlegen, sodass bei alleiniger Anwendung des Gewebeklebers die Gefahr einer Wunddehiszenz besteht. Somit erscheint im Rahmen von parodontalchirurgischen Eingriffen insbesondere der kombinierte Wundverschluss mittels Naht und Gewebekleber vorteilhaft.

Parodontale Wundverbände

Der Einsatz eines parodontalen Wundverbandes im Rahmen von parodontalchirurgischen Eingriffen hat eine lange Tradition und wurde erstmalig durch Dr. A. W. Ward im Jahre 1923 beschrieben [30]. Dieser dient als Wundschutz vor mechanischen Traumata und ermöglicht zudem eine Ruhigstellung der heilenden Wunde. Als weitere Vorteile gelten der erhöhte Patientenkomfort während der Gewebeheilung, die Reduktion postoperativer Blutungen, Infektionen und Schmerzen, die zusätzliche Stabilisierung von Lappen und freien Schleimhauttransplantaten, der Schutz von exponiertem Knochen in der Heilungsphase und die Stabilisierung von gelockerten Zähnen [3,19]. In neuerer Zeit wurde zudem der Einsatz eines parodontalen Wundverbandes nach subgingivaler Instrumentierung beschrieben, um eine bessere Adaptation der Weichgewebe zu erzielen und die mikrobielle Rekolonisierung zu reduzieren [22].

Die genaue Zusammensetzung der kommerziell erhältlichen parodontalen Wundverbände variiert je nach Hersteller. Häufig sind eugenolfreie Produkte auf Zinkoxidbasis, wie z.B. Coe-Pak, Peripac oder Septo-pack. Weitere verfügbare Wundverbände sind u.a. Reso-Pac auf Zellulosebasis und der lichthärtende Barricaid auf Basis von Urethandimethacrylat, Quarz und Siliciumdioxid. Ein relativ neuer thermoplastischer Wundverband ist Elemental (ADS, München), der aus einem Dental-Polymer und Zink besteht und primär zur palatinalen Wundabdeckung nach FST-Entnahme eingesetzt wird [1] (Abb. 7a bis c).

Trotz der oftmals propagierten Vorteile von parodontalen Wundverbänden wurde deren Zusatznutzen im Rahmen der parodontalen Wundheilung schon früh infrage gestellt [22,30]. So wirkt ein parodontaler Wundverband zwar einerseits als mechanische Barriere, andererseits isoliert dieser die Wunde vom Speichel, der einen positiven Einfluss auf die Wundheilung besitzt [22]. Tatsächlich konnte gezeigt werden, dass die Anwendung eines parodontalen Wundverbands mit einer erhöhten Plaqueakkumulation und vermehrter Entzündung assoziiert war [18,19].

Der Einsatz einer Chlorhexidin-Mundspüllösung (0,2%) zeigte im Vergleich zum parodontalen Wundverband hingegen eine geringere Plaqueakkumulation und postoperative Entzündung [23]. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die Anwendung eines parodontalen Wundverbands in einer erhöhten Infektionsrate resultierte und zudem zu mehr Schmerzen und Schwellungen führte [14,27]. Somit scheinen sich parodontale Wundverbände hinsichtlich der frühen Wundheilung nach parodontalchirurgischen Eingriffen eher nachteilig auszuwirken. Ein möglicher Zusatznutzen von parodontalen Wundverbänden im Rahmen der subgingivalen Instrumentierung und adjuvanten Anwendung von Biomaterialien (Schmelzmatrixproteine, Hyaluronsäure) kann zu diesem Zeitpunkt aufgrund der fehlenden Evidenz nicht beantwortet werden.

Fazit

Im Rahmen von parodontalchirurgischen Eingriffen ermöglicht die chirurgische Naht eine präzise und stabile Adaptation der Wundränder. Hierbei sollte bevorzugt nicht resorbierbares, synthetisches, monofiles Nahtmaterial der Stärke 6-0/7-0 zum Einsatz kommen. Unterstützend (adjuvant) zur chirurgischen Naht kann Gewebekleber auf Cyanoacrylatbasis zur Lappenstabilisierung und Wundabdeckung einer palatinalen Donorstelle zum Einsatz kommen.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.