|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Was genau bedeutet Multimorbidität? „Multimorbidität wird definiert als jegliche Kombination einer chronischen Erkrankung mit zumindest einer weiteren Erkrankung (akut oder chronisch), einem biopsychosozialen Faktor (assoziiert oder nicht) oder einem somatischen Faktor. Jeglicher biopsychosoziale Faktor, jeglicher Risikofaktor, das soziale Netz, die Krankheitslast, die Inanspruchnahme des Gesundheitssystems sowie persönliche Bewältigungsstrategien können die Auswirkungen von Multimorbidität beeinflussen [1].“ Häufig werden somit diese multimorbiden Patienten/-innen mit multiplen Medikamenten von unterschiedlichen medizinischen Fachgruppen therapiert.

Mit einem Blick auf globale demografische Studien wird deutlich, dass die Lebenserwartung von Menschen aus Industrieländern stetig weiter ansteigt. Gleichzeitig senkt sich die Mortalitätsrate unter anderem durch die Verbesserung in der Behandlung von Krankheiten und die Entwicklung von potenteren Medikamenten. Somit resultiert jedes Jahr ein größer werdender Anteil an älteren Menschen. Untersuchungen zeigen, dass im Vergleich zum Jahr 2017 sich die Zahl der Personen ab dem 60. Lebensjahr bis 2050 voraussichtlich mehr als verdoppeln und bis zum Jahr 2100 mehr als verdreifachen wird. In Europa sind schon mehr als 25% der Bevölkerung älter als 60 Jahre und dieser Wert wird sich bis zum Jahr 2050 auf 35% steigern [2].

Des Weiteren nimmt die Zahl der Patienten/-innen mit eingenommenen Medikamenten immer weiter zu. Zu unterscheiden sind hierbei neben Betagten und Hochbetagten mit lebensalterassoziierten Einschränkungen, Menschen mit mehreren systemischen Krankheiten (multimorbide Patienten/-innen) und Menschen, die eine Vielzahl von Medikamenten einnehmen (Polypharmazie). In Deutschland nehmen etwa 42% der über 65-Jährigen fünf oder mehr Medikamente gleichzeitig zu sich – Tendenz steigend. 20 bis 25% dieser Patienten/-innen sollen potenziell inadäquate Medikamente erhalten, also Medikamente, deren Verordnung bei älteren Menschen mit einem im Vergleich zum klinischen Nutzen überhöhten Risiko für Nebenwirkungen einhergeht [3,4].

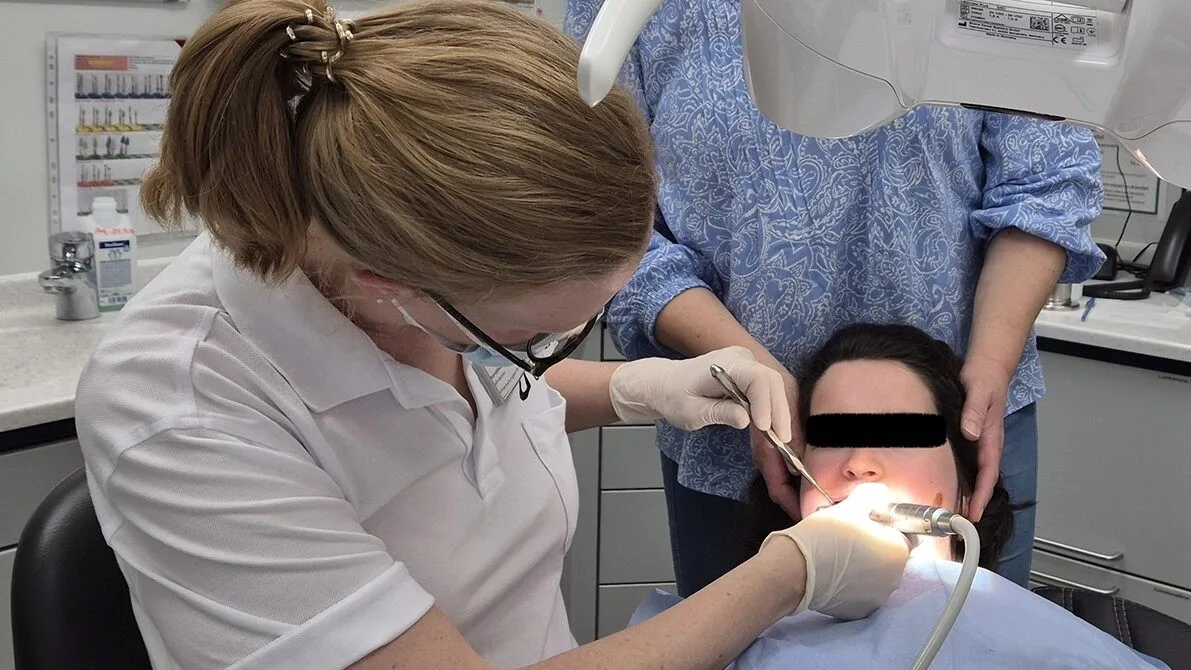

Risikopatienten/-innen, also diejenigen, bei denen sich durch lokale oder systemische Erkrankungen oder Veränderungen bestimmte pathophysiologische Aspekte verändern, erhöhen die Komplikationsrate bei zahnärztlichen Eingriffen. Um dennoch eine sichere und erfolgreiche Behandlung durchzuführen, benötigt es Kenntnisse und unter anderem besondere Vorgehensweisen sowie Vorsichtsmaßnahmen, damit auch diese Patienten/-innen sicher durch den zahnmedizinischen Alltag geführt werden können.

Antikoagulative Medikamente

In Deutschland wird schätzungsweise 1% der Bevölkerung mit antikoagulierenden Medikamenten behandelt [5]. Bestand früher eine Dominanz des Cumarinderivates Phenprocoumon (Marcumar®), werden in den letzten Jahren häufiger die sogenannten neuen oralen Antikoagulantien (NOAK) verordnet. Der größte Vorteil der NOAKs gegenüber den Cumarinen ist für die betroffenen Patienten/-innen die unveränderte Dosierung der Tabletten ohne regelmäßige Gerinnungskontrollen. Hauptindikationen der antikoagulativ wirkenden Medikamente sind Vorhofflimmern, koronare Herzkrankheiten, tiefe Beinvenenthrombosen und mechanische Herzklappen. Ebenfalls werden Blutgerinnungshemmer prophylaktisch zur Vermeidung von thrombembolischen Ereignissen prä-, intra- und postoperativ, bei Eingriffen am Herzen (Herzkathetereingriffe, Herz-Lungen-Maschine) sowie zur Dialyse verabreicht (Tab. 1).

| Substanz | Handelsname | Wirkmechanismus | Indikation |

| Phenprocoumon, Warfarin | Marcumar®, Falithrom® Coumadin® und Generika | Bindung an das Enzym „Vitamin-K-Epoxid-Reduktase“ und Hemmung der Carboxylierung von Glutamat | Rezidivprophylaxe von Thrombosen, Vorhofflimmern bei Vorliegen künstlicher Herzklappen und Gefäßprothesen, bei koronaren Herzerkrankungen |

| Dabigatran (NAOK) | Pradaxa® | Kompetitive und reversible Bindung an Thrombin. Hierdurch Blockade der Umwandlung von Fibrinogen zu Fibrin | Primärprävention von venösen thromboembolischen Ereignissen nach Hüft- oder Kniegelenkersatz, Prävention von Schlaganfall, Behandlung tiefer Venenthrombosen und Lungenembolien |

| Rivaroxaban (NAOK) | Xarelto® | Direkte, reversible und selektive Inhibition des Faktors Xa | siehe Dabigatran (NAOK) |

| Apixaban (NAOK) | Eliquis® | Direkte, reversible und selektive Inhibition des Faktors Xa | siehe Dabigatran (NAOK) |

| Edoxaban (NAOK) | Lixiana® | Direkte und reversible Inhibition des Faktors Xa | Prävention von Schlaganfall und systemischer Embolie, Behandlung tiefer Venenthrombosen und Lungenembolien |

| Acetylsalicylsäure | Aspirin®, ASS® und Generika | COX-1-Hemmung und Inhibition Thromoxan-A2-Synthese | Koronare Herzkrankheit (KHK), Prophylaxe von transitorischen ischämischen Attacken (TIA) und Hirninfarkten, bei der arteriellen peripheren Verschlusskrankheit |

| Thienopyridine (Clopidogrel, Prasugel) | Isocover®, Plavix®, Efient® | Irreversible Inhibition des thrombozytären ADP-P2Y12-Rezeptors | Duale Therapie in Kombination mit ASS im Rahmen von Koronarinterventionen sowie beim akuten Koronarsyndrom, Sekundärprophylaxe nach ischämischem Insult und Myokardinfarkt, bei der peripheren Verschlusskrankheit |

| P2Y12-Antagonisten (Ticagrelor) | Brilique® | Reversible Inhibition des thrombozytären ADP-P2Y12-Rezeptors | Duale Therapie in Kombination mit ASS zur Verhinderung atherothrombotischer Ereignisse wie Herzinfarkt oder Apoplex |

In der zahnärztlichen Behandlung stellen sich folgende Überlegungen: Kann der Zahn ohne weitere Maßnahmen entfernt werden? Kann die subgingivale Parodontitistherapie durchgeführt werden? Müssen Medikamente abgesetzt werden? Wenn ja, wer entscheidet das und wann? Hinzu kommt, dass häufig in der Praxis die Patienten/-innen, auch nach ausführlicher Aufklärung und Beratung, antikoagulative Medikamente selbstständig absetzen und nach Belieben erneut wieder beginnen.

Die S3-Leitlinie „Zahnärztliche Chirurgie unter oraler Antikoagulation/ Thrombozytenaggregationshemmung“ ist zwar offiziell seit August 2020 nicht überarbeitet worden, gibt aber als auch abgelaufene Leitlinie Klarheit für die behandelnden Kolleginnen und Kollegen [6]. Da jedoch die Leitlinie sehr umfassend alle Bereiche der akuten und elektiven zahnärztlich-chirurgischen Eingriffe (einfache und multiple Zahnextraktionen, orale Lappenplastiken, kleine Weichgewebeeingriffe, Osteotomien, Implantationen und Augmentationen) abhandelt, wird dieser Artikel sich auf die häufigsten und typischen Fälle der zahnärztlichen Praxis mit Lösungsvorschlägen orientieren.

Zahnentfernung

In der aktuellen Leitlinie wird empfohlen, das Blutungsrisiko schon vor der Zahnentfernung zu bewerten, einzuschätzen und eine Strategie für die Wundversorgung entwickelt zu haben. Falls das Risiko eines Eingriffs sich unverhältnismäßig erhöht (z.B. bei infizierten Wunden/Abszessen, im Bereich des Mundbodens, Sinus maxillaris und im retromaxilliären Raum), sollte die Behandlung durch Fachzahnärzte/-innen für Oralchirurgie/Fachärzte/-innen für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie bzw. durch Fachkliniken unter stationären Kautelen erfolgen [6]. Obwohl generell zahnärztlich-chirurgische Eingriffe nur mit einem geringen Risiko der schwerwiegenden Nachblutung bewertet werden, empfinden häufig ältere Patienten/-innen allein den Gedanken an eine Nachblutung in der Mundhöhle als eine Gefahr, hilflos und ggf. in der Nacht sich selbst überlassen zu sein. Diese Angst kann der Auslöser dafür sein, dass notwendige chirurgische Eingriff abgelehnt oder verzögert werden.

Die sogenannten präoperativen Kautelen bezeichnen alle Maßnahmen, die vor dem Eingriff stattfinden sollten. „Die Patienten/-innen unter oraler Antikoagulation/ Thrombozytenaggregationshemmung sollen vor der Operation über mögliche Nachblutungen, über Verhaltensmaßnahmen bei Blutung und über ein prolongiertes Nachsorgeintervall aufgeklärt werden [6].“ Außerdem entsteht auch durch einen Lege artis durchgeführten zahnärztlich-chirurgischen Eingriff (unabhängig von einem Nachblutungsereignis) nicht selten postoperativ ein Hämatom.

Wolff/Grötz

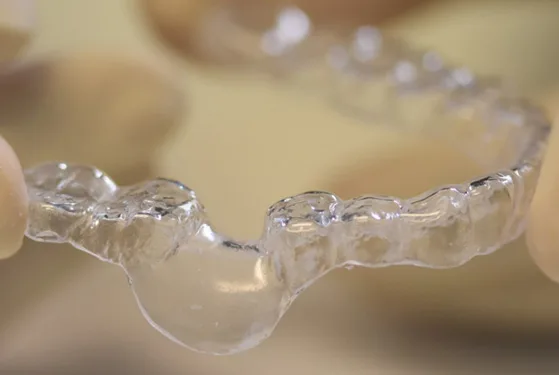

Wolff/GrötzHierauf sollte im Vorfeld hingewiesen werden, da es oft extraoral sichtbar ist und unter Umständen bis zum Halsbereich reichen kann. Eine Verbandsplatte, die nach der Zahnentfernung als Druckverband im Mund eingegliedert werden kann, ist in vielen Fällen eine zusätzliche Sicherheit. Eine einfache Alginatabformung mit anschließender Radierung der zu entfernenden Zähne im Labor lässt eine Tiefziehschiene einfach und schnell herstellen. Es empfiehlt sich, eine nicht biegsame und starre Tiefziehschiene zu benutzen (Abb. 1).

Im Rahmen der Zahnentfernung ist die Einnahme folgender Medikamente zu berücksichtigen:

- Phenprocoumon, Warfarin: Der INR-Wert für eine Extraktion eines oder mehrerer Zähne sowie unkomplizierte Osteotomien kann laut Leitlinie und Publikationen zwischen 2,0 und 3,5 liegen. Die persönliche klinische Erfahrung der Autoren tendiert hier aber zu wesentlich niedrigeren INR-Werten, die eher unter 2,0 liegen, und einem Management, dass diese Patienten/-innen am OP-Tag früh morgens und in der OP-Woche eher montags oder dienstags behandelt werden. Damit minimiert sich das Risiko einer Nachblutung in der Nacht und am Wochenende. Wenn jedoch umfangreiche chirurgische Sanierungen durchgeführt werden müssen, empfiehlt es sich, diese bei einem/einer erfahrenen Chirurgen/-in unter eventuell stationären Bedingungen durchführen zu lassen.

- Dabigatran (NAOK): Je nach Osteotomieumfang des Eingriffes gilt: „Bei einfachen zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen im komprimierbaren Bereich sollte die Therapie mit Dabigatran weitergeführt werden“, wohingegen bei größeren Eingriffen auch für einen Tag unterbrochen oder auch weitergeführt werden kann. Ebenfalls ist es von Vorteil, wenn der Operationszeitpunkt in möglichst großem Abstand zur nächsten regulären Einnahme des Medikamentes erfolgt [6]. Falls jedoch ein höheres Blutungsrisiko zu erwarten ist, sollten geplante zahnärztlich-chirurgische Eingriffe nicht früher als 12 bis 24 Stunden nach der letzten Einnahme erfolgen und dringliche Eingriffe auch eher dem/der Spezialisten/-in bzw. einer Fachklinik zugeführt werden. Sobald sichergestellt werden kann, dass keine Nachblutungen aufgetreten sind, sollte die Einnahme von Dabigatran wieder erfolgen.

- Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban (NAOK): Die oben genannten Empfehlungen gelten auch für die Medikamente Rivaroxaban, Apixaban und Edoxaban.

- Acetylsalicylsäure: Bei zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen soll die niedrig dosierte Monotherapie mit Acetylsalicylsäure im Rahmen der Primär- und Sekundärprophylaxe weitergeführt werden [6]. Jedoch genau in diesen Fällen sind die Patienten/-innen häufig verunsichert und geben nicht selten am Tag des Eingriffs an, das ASS vorsichtshalber seit ein paar Tagen abgesetzt zu haben. Eine präoperative Aufklärung und der dezidierter Hinweis „ASS nicht absetzen“ ist hier von besonderer Bedeutung.

- Clopidogrel: „Bei einfachen, zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen im komprimierbaren Bereich sollte die Monotherapie mit Clopidogrel weitergeführt werden.“ Anders sieht es aber bei der dualen Thrombozytenaggregationshemmung bzw. der Tripletherapie aus. Hier empfiehlt es sich aus praxisnaher Sicht, den behandelnden Arzt bzw. die behandelnde Ärztin des/der Patienten/-in über den anstehenden Eingriff zu informieren, da die duale medikamentöse Therapie nicht unterbrochen werden sollte. In diesem Fall ist es ratsam, den/die Patienten/-in sicherheitshalber zu einem/einer Spezialisten/-in bzw. in eine Fachklinik zu überweisen.

Das Vorgehen bei einer Zahnentfernung

„Bei Patienten/-innen unter oraler Antikoagulation/Thrombozytenaggregationshemmung sollte auf lokalanästhetische Techniken ausgewichen werden, die nur ein geringes bis kein Risiko einer Gefäßverletzung mit konsekutiver Nachblutung aufweisen [6].“ Hier bietet sich bei kleinerem Eingriff die intraligamentäre Anästhesie als sehr gute Option an. Falls es sich jedoch um einen zahnärztlich-chirurgischen Eingriff mit Osteotomie handelt, wird die intraligamentäre Anästhesie wahrscheinlich nicht ausreichen.

In diesem Fall sollte die Infiltrationsanästhesie oder Leitungsanästhesie gewählt werden. Bei der Zahnentfernung ist es von Vorteil, den Zahn minimalinvasiv zu entfernen und wenn möglich auf große Knochenabtragungen zur „Osteotomie des Zahnes“ zu verzichten. Selbst bei subkrestaler Zahnfraktur hilft es, den Zahn zu teilen und die Fragmente einzeln zu entfernen. Hierbei kann die Anwendung der Ultraschallchirurgie Vorteile bieten. Falls diese nicht vorhanden ist, kann auch auf eine kleine minimalinvasive Lindemannfräse umgeschwenkt werden. Wenn eine Osteotomie des Knochens unumgänglich ist, sollte diese zur Vermeidung von residualen Wurzelresten (Radix relicta) erfolgen. Dabei gilt es, die Lappenbildung ohne Periostschlitzung auf die keratinisierte und fixierte Mukosa zu begrenzen.

Nach der Zahnentfernung kann der Mukoperiostlappen dann sehr gut zurück an seine ursprüngliche Lage mit Nähten adaptiert werden. Vor der Wundnaht sollten aber scharfe Knochenkanten bzw. Alveolenkanten mittels modellierender Osteotomie sorgsam geglättet werden, um eine spätere Mukosaperforation mit Risiko einer späten Nachblutung zu vermeiden. Gerade weil es hierbei von besonderer Bedeutung ist, einerseits keine scharfen Knochenkanten stehen zu lassen, andererseits aber auch keine Defektkonsolidierung durch zu umfängliche Abtragung zu bahnen, erfordert diese Maßnahme eine angemessene Aufmerksamkeit und auch OP-Zeit, die vorher einkalkuliert werden soll. Bedingt durch diesen Knochenabtrag nähern sich die Wundränder des Mukoperiostlappens dann auch ohne Periostschlitzung recht gut an.

Ein zentraler Punkt im Rahmen der Zahnentfernung ist auch die saubere Kürettage der Alveole. Deshalb soll sie eine separate Erwähnung finden. Jede (lokale) Infektion wird vom Organismus mit einer mehr oder weniger ausgeprägten Hyperämie (Mehrdurchblutung) beantwortet. Häufig ist deshalb belassendes Granulationsgewebe der Grund für eine postoperative Nachblutung. Da das Granulationsgewebe sehr gut durchblutet ist, wird bei dessen Entfernung meistens eine stärkere Blutung erwartet als bei der eigentlichen Zahnextraktion. Nach Entfernung sollte eine saubere knöcherne Alveole sichtbar sein. Auch bei diesem Teilschritt des Eingriffs kann die Anwendung der Ultraschallchirurgie von Vorteil sein. Neben der Risikominderung für eine Nachblutung wird auch die Rate an chronischen Ostitiden verringert und das Ausmaß der Ossifikation verbessert.

Bevor es zum Nahtverschluss der Wunde kommt, können ggf. hämostyptische Maßnahmen erfolgen. Eine intraoperative Blutung kann mit Knochenverbolzung schon häufig kontrolliert werden. Daneben steht dem/der behandelnden Zahnarzt/-Ärztin eine Vielzahl an blutstillenden Hämostyptika zur Verfügung (u.a. Fibrin- und Histoacrylkleber, lokale antifibrinolytische Lösungen wie die Tranexamsäure, Kollageneinlagen, Gelatineschwämme und Cyanoacrylate) [6]. Bewährt haben sich in der Praxis insbesondere resorbierbare hämostyptische Kollagene bzw. Kollagenzylinder zur lockeren Einlage in die Alveolen. Eine ebenfalls sehr gute blutstillende Wirkung wird beispielsweise mit dem resorbierbaren Hämostyptikum Tabotamp® erreicht. Es ist jedoch anzumerken, dass die Kosten von Tabotamp® oder ähnlichen Produkten wesentlich höher liegen als Kollageneinlagen. Aus diesem Grund kann die Verwendung von Kollagen oder Gelatineschwämmchen als Primärverwendung und Tabotamp® oder Vergleichbares bei vorhandenem Nachblutungsmanagement zur Sekundärverwendung empfohlen werden. Welche hämostyptische Maßnahme jedoch angewendet wird, liegt ganz individuell in der Hand des/der Behandelnden.

Die Nahtversorgung der Alveole sollte bei antikoagulierten Patienten/-innen nach jedem zahnärztlich-chirurgischen Eingriff erfolgen, also auch nach einer reinen Extraktion ohne Weichgewebseröffnung, da diese auch zur Stabilisierung des Blutkoagels beiträgt. Außerdem wird das ggf. eingebrachte hämostyptische Material fixiert und die Wundränder nähern sich aneinander an, sodass eine geringere Wundfläche resultiert. Gerade bei stark antikoagulierten Patienten/-innen sollte auf eine Periostschlitzung verzichtet werden, da durch diese eine Einblutung in das umliegende Gewebe entsteht, das einer Kompression durch die Verbandsplatte nicht mehr zugänglich ist. Einblutungen und daraus resultierende Schwellungen können bei Beteiligung des Mundbodens lebensbedrohlich werden.

Abschließend sollte als zusätzliche Kompression der Wunde eine Verbandsplatte über die Wundfläche eingebracht werden. Es hat sich gezeigt, dass Hohlräume unter der Verbandsplatte mittels Gazestreifen in z.B. Aureomycin®-Salbe getränkt als Tamponaden ausgefüllt werden können. Somit kommt es zwischen Wundfläche und Verbandsplatte zusätzlich noch einmal zu einer Kompression. Andererseits ist streng darauf zu achten, dass eine Verbandsplatte insbesondere an ihren Rändern, aber auch auf der anliegenden Fläche, nicht zu Weichgewebetraumatisierungen im Sinne von Druckstellen führt. Dies kann durch die individuelle Fertigung, eine intraoperative Anpassung und Gaze-Tamponaden als Zwischenpuffer zuverlässig vermieden werden. Falls dennoch eine zu große offene Alveole nach Zahnentfernung vorhanden sein sollte oder eine Verbandsplatte nicht angefertigt wurde, kann durch eine vorsichtige submuköse Ablösung der Gingiva eine Mobilisierung dieser erreicht werden. Häufig reicht nun eine Matratzennaht, um den Defekt zu verschließen. Abschließend wird über die Wunde ein Gazestreifen mit kleingemörserter Tranexamsäure-Tablette (Cyklokapron ®) 50% und Aureomycin-Salbe® 50% gedrückt oder leicht angenäht.

Eine oft unterschätzte, aber gut wirksame Methode, um Nachblutungsereignisse zu verringern, ist die lokale Verwendung von Tranexamsäure. Eingesetzt als Mundspüllösung nach chirurgischen Eingriffen, wird das Blutungsrisiko signifikant gesenkt, ohne dass die antikoagulative Medikation und systemische Wirkung des/der Patienten/-in verändert wird [6]. So empfiehlt die Leitlinie: „Bei antikoagulierten (Vitamin-K-Antagonisten) Patienten/-innen kann eine zwei- bis siebentägige Mundspülung (viermal pro Tag) mit 5%iger Tranexamsäure in Abhängigkeit vom zu erwartenden Blutungsrisiko in Erwägung gezogen werden, um Nachblutungsereignisse zu vermeiden.“

Aus Sicht praktischer Empfehlungen geben die Autoren noch folgenden Hinweis zum Schluss: Im Handel ist Tranexamsäure auch als Tablette (Cyklokapron®) erhältlich. Diese Tablette kann – allerdings als „Off-Label-Use“ – zerkleinert werden und mit Wasser zur Vermischung als Mundspüllösung oder für den Streifen als Abdeckung in der Praxis verwendet werden. Nach der Zahnentfernung benötigen Patienten/-innen exakte Verhaltensregeln, z.B. in Form eines Merkblattes mit Verhaltenstipps, das ihnen mitgegeben werden kann. Hilfreich ist es auch, den Patienten/-innen direkt nach der OP ein Blatt mit typischen Fragen und Antworten zum Verhalten nach OPs auszuhändigen.

Wolff/Grötz

Wolff/GrötzEs sollte zudem auf ausreichende postoperative Schmerzmedikation geachtet werden. Es bieten sich nichtsteroidale antiinflammatorische Medikamente (NSAIDs) oder selektive Cyclooxygenase-2-Inhibitoren wie Etoricoxib an. Eine antibiotische Abschirmung ist nicht immer zwingend erforderlich, hier ausschlaggebend sind die präoperative (Granulationsgewebe, Pus) und die intraoperative (unumgängliche plastische Deckung, unzureichende Mundhygiene) Situation. Unabhängig davon sei die antibiotische Abschirmung aufgrund des allgemeinen Gesundheitszustandes erwähnt (Endokarditisprophylaxe). Die eingebrachte Verbandsplatte oder der aufgelegte/eingenähte Gazestreifen sollten spätestens nach 48 Stunden entfernt werden. Es resultiert ein stabiles Blutkoagel in der Wunde (Abb. 2).

Betrachtung von weiteren Medikamenten/Erkrankungen

Multimorbide Patienten/-innen werden sehr wahrscheinlich nicht nur antikoagulative, sondern eine Vielzahl weiterer Medikamente einnehmen. Häufig weiter vorzufindende Erkrankungen sind:

- Hypertonie

Blutdrucksenkende Medikamente, sogenannte Antihypertensiva, sind aufgrund ihrer Verschreibungshäufigkeit epidemiologisch bedeutsam. In Europa liegt die Prävalenz der arteriellen Hypertonie bei ca. 30%, wobei ältere Menschen noch häufiger davon betroffen sind. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts ist in Deutschland jeder dritte Erwachsene von dieser Krankheit betroffen [7]. Die meisten Patienten/-innen mit Bluthochdruck brauchen für eine gute Blutdruckeinstellung mindestens zwei, viele sogar drei Medikamente aus unterschiedlichen Wirkstoffklassen.

- Diabetes

In Deutschland ist bei circa 7,2% der Erwachsenen im Alter von 18 bis 79 Jahren ein Diabetes mellitus bekannt. Andere Schätzungen gehen von ca. 10% aus. Zirka 90 bis 95% davon sind an Typ-2-Diabetes erkrankt. Häufig eingesetzte Medikamente sind u.a. Metformin, Insulin, Glutide, Gliflozine, DPP-4-Hemmer.

- Xerostomie

Die meisten älteren Menschen nehmen mindestens ein Medikament ein, welches mit Xerostomie in Verbindung gebracht wird [8]. Mit einem Blick auf die aktuellen Studien kristallisieren sich bestimmte Medikamente heraus, die häufig mit der Xerostomie assoziiert sind. Insbesondere Antidepressiva, Urologika (Anticholinergika), Neuroleptika, Antihypertensiva, Antidiabetika und Antithrombotika werden als Ursache mit einer pharmakogenen Xerostomie assoziiert [9].

Wie jedoch alle diese Medikamente in Kombination und untereinander die Wundheilung beeinflussen, kann zurzeit nicht beantwortet werden. Studien zeigen zwar, dass Polypharmazie mit teilweise schlechter Mundhygiene assoziiert ist [10], zu längeren stationären Krankenhausaufenthalten nach Operationen führen kann [11] und die Wundheilung im Mund nach Zahnextraktion beeinträchtigt [12]. Jedoch kann kein bestimmtes Vorgehen – je nach Medikament oder Erkrankung des/der Patienten/-in – für eine bestimmte zahnärztliche Behandlung empfohlen werden. Vielmehr kommt es auf die patientenindividuelle Situation bzw. Einschätzung an.

Fazit und Empfehlungen

Ambulante zahnärztlich-chirurgische Maßnahmen bei multimorbiden Patienten/-innen unter Antikoagulation sind mit entsprechender Vorbereitung und präoperativen Kautelen oft auch in der niedergelassenen Praxis des/der Hauszahnarztes/-ärztin möglich. Intraoperativ sollte die Alveole minimalinvasiv und ggf. in Kombination mit hämostyptischen Maßnahmen versorgt werden. Eine Verbandsplatte im Anschluss mit Unterfütterung mittels Gazestreifen bringt in den meisten Fällen einen sicheren Druckverband.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.