|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Milchzähne spielen eine wichtige Rolle für die Gebiss- und Sprechentwicklung, die Kaufunktion sowie für das psychische Wohlbefinden des Kindes. Frühkindliche Karies (Early Childhood Caries, ECC) ist die häufigste chronische Erkrankung im Vorschulalter und führt unbehandelt zu einer erheblichen Beeinträchtigung von Lebensqualität, Schlafqualität und Lernfähigkeit der Kinder. In sozial benachteiligten Gruppen ist die Kariesprävalenz besonders hoch, wobei sprachliche Barrieren und das junge Alter der Kinder die Behandlung oft zusätzlich erschweren. Ein weiteres Problem ist der unzureichende Sanierungsgrad – fast die Hälfte der behandlungsbedürftigen Milchzähne in Deutschland ist unversorgt.

Morphologische Unterschiede zwischen Milch- und bleibenden Zähnen, wie die geringere Schmelzdicke und das größere Pulpenkavum, begünstigen eine schnelle Kariesprogression. Je jünger die Kinder sind, desto gravierender ist die zahnmedizinische Unterversorgung. In den letzten Jahren zeichnet sich ein Paradigmenwechsel in den Therapiekonzepten der Kariesbehandlung ab, der sich auch auf die Milchzahnendodontie auswirkt. Zusätzlich zu den traditionellen Methoden wie Pulpotomie und Pulpektomie rücken die Techniken der MID (Minimal Intervention Dentistry) verstärkt in den Fokus. Bei korrekter Indikationsstellung und frühzeitiger Behandlung können diese Techniken dazu beitragen, den zahnmedizinischen Versorgungsgrad der Kinder zu erhöhen. Zudem ermöglichen sie weniger invasive Verfahren im Setting der Behandlung (Sedierung und Narkose).

Milchzahnendodontie – ein zentraler Bestandteil der Kinderzahnheilkunde

Milchzähne sind trotz ihrer begrenzten Funktionsperiode von großer Bedeutung für Kaufunktion, Sprechentwicklung und als Platzhalter für die bleibende Dentition sowie für das psychische Wohlbefinden des Kindes. Frühkindliche Karies (Early Childhood Caries, ECC) [18] gilt weltweit als häufigste chronische Erkrankung im Vorschulalter [4,5] und führt unbehandelt neben oralen Problemen nachweislich zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität der Kinder mit negativen Auswirkungen auf deren Schlafqualität und Lernvermögen [2]. Besonders hohe Kariesprävalenz im Sinne einer Polarisierung der Karies zeigt sich in sozial benachteiligten Schichten, häufig mit Migrationshintergrund. Sprachbarrieren und das geringe Alter der kleinen Patienten/-innen erschweren die zahnmedizinische Behandlung und führen neben weiteren Faktoren dazu, dass aktuell fast die Hälfte aller behandlungsbedürftigen Milchzähne (42,6%) nicht saniert sind [8].

Milchzähne unterscheiden sich makro- und mikromorphologisch deutlich von permanenten Zähnen, was spezifische Herausforderungen für die endodontische Behandlung mit sich bringt. Sie haben eine geringere Schmelz- und Dentindicke, einen niedrigeren Mineralisationsgrad und ein größeres Pulpenkavum. Diese Eigenschaften führen dazu, dass Karies schneller voranschreiten kann und die Pulpa frühzeitig betroffen ist [4]. Folglich kann bereits bei sehr jungen Kindern ein akuter Behandlungsbedarf vorliegen. Hier zeigt sich der unzureichende Versorgungsgrad besonders gravierend: In der Gruppe der Dreijährigen sind in Deutschland 74% der kariösen Milchzähne nicht versorgt [8]. In der Vergangenheit war der Begriff „Milchzahnendodontie“ fast schon ein Synonym für Pulpotomie und Pulpektomie. Doch hier zeichnet sich aktuell ein Paradigmenwechsel im therapeutischen Konzept ab, der möglicherweise dazu beitragen kann, die Unterversorgung kariesaktiver Kinder zu verbessern [3,12,13,15,17].

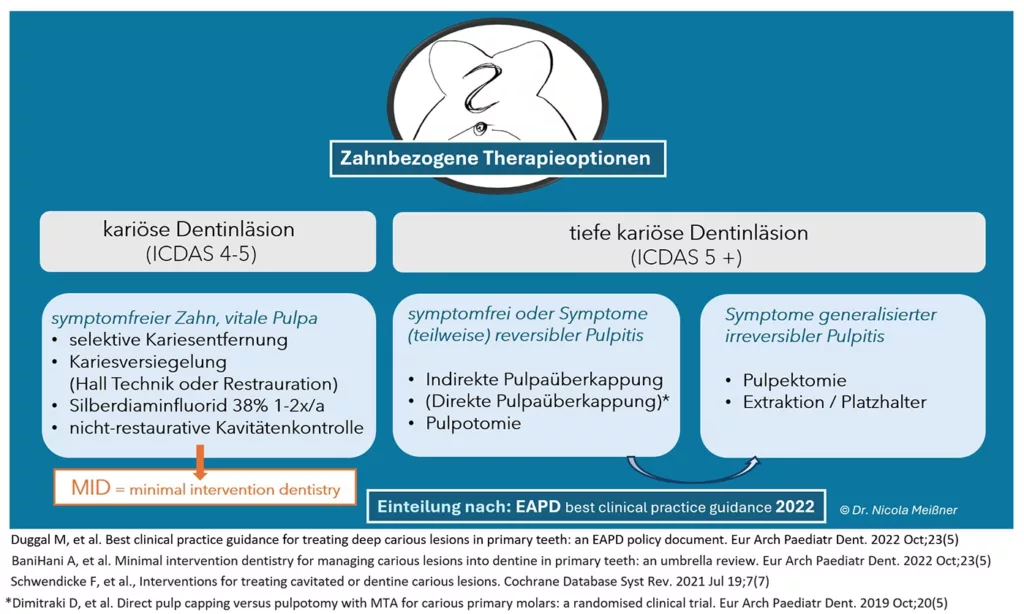

Nach Empfehlungen der EAPD (European Academy of Paediatric Dentistry) werden je nach Ausdehnung des Defekts mittels ICDAS (International Caries Detection and Assessment System)und der Art der Symptomatik die in Abbildung 1 dargestellten drei Therapiegruppen unterschieden [12]. Eine Defektausdehnung ICDAS 4 entspricht im klinischen Bild der kariösen Schattenbildung im Dentin mit oder ohne Schmelzeinbruch, ICDAS 5 zeigt deutliche Kavitätenbildung mit Schmelzverlust und bei ICDAS 6 liegt eine großflächige Kavität mit freiliegendem Dentin vor, wobei mindestens die Hälfte der Schmelzoberfläche kariös zerstört ist und die Pulpa bereits betroffen sein kann. Die Symptomatik der Zähne geht von symptomfrei bis zu Symptomen irreversibler Pulpitis, beispielsweise bei spontan auftretendem oder ausstrahlendem Schmerz [10].

Meißner

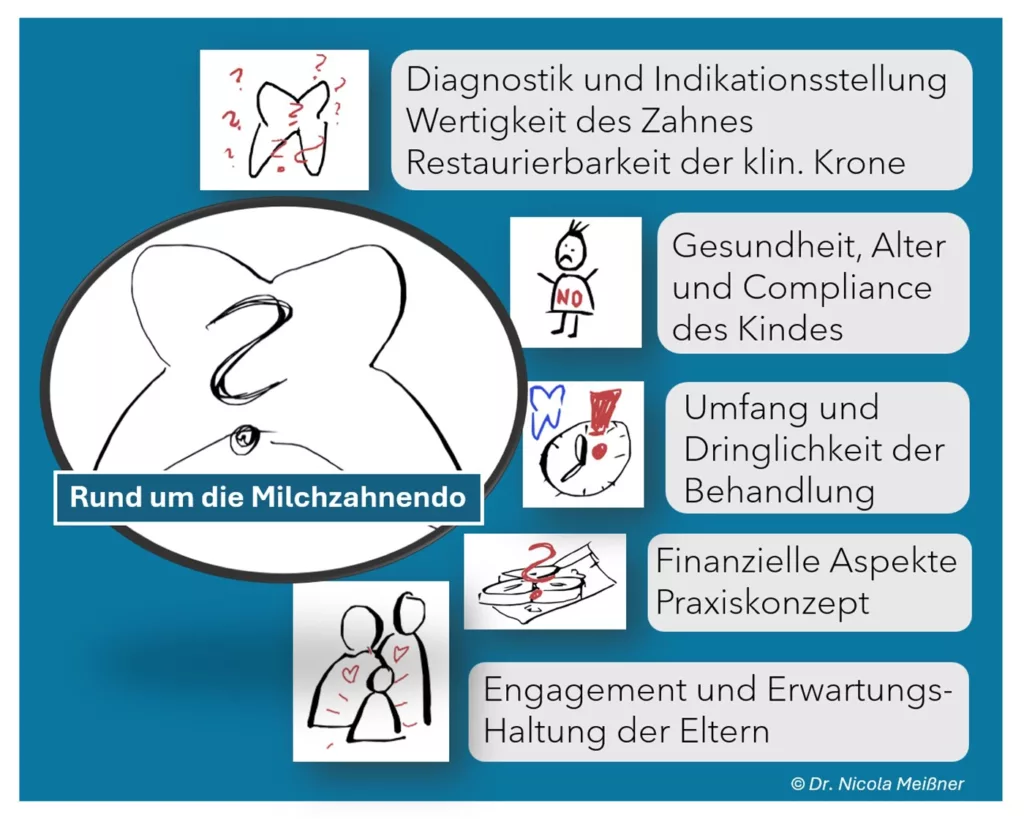

MeißnerZu beachten ist, dass diese Therapieempfehlungen sich auf den klinischen Befund des einzelnen Zahnes beziehen, wobei besonders in der Kinderzahnmedizin auch weitere Parameter (Abb. 7) eine Rolle spielen, wie die Compliance und die allgemeine Gesundheit des Kindes, der Gesamtumfang der Behandlung, die Erwartungshaltung und das Engagement der Eltern oder das Praxiskonzept. Diese Aspekte werden im weiteren Artikel erläutert.

Meißner

Meißnerumfassendes Praxis- und Behandlungskonzept eingebunden werden.

Zahnbezogene Behandlungsoptionen nach Empfehlungen der EAPD

– Selektive Kariesentfernung

Lediglich das stark erweichte, kariöse Dentin wird entfernt, um das Risiko einer Pulpaexposition im pulpanahen Dentindrittel oder -viertel zu minimieren. Wichtig ist der anschließende dichte Verschluss der Kavität mit einem geeigneten Material, wobei das Fortschreiten der Karies durch Substratentzug verhindert werden soll [12].

– Kariesversiegelung mit Hall-Technik oder Restauration

Bei der Hall-Technik wird ohne vorherige Kariesexkavation eine konfektionierte Stahlkrone auf dem Zahn befestigt, wobei dieser nur wenig oder gar nicht präpariert wird. Entsprechendes gilt für die Versorgung kleinflächiger Läsionen mittels einer Restauration, wobei wiederum der bakteriendichte Verschluss für den Erfolg entscheidend ist [13].

– Silberdiaminfluorid

Das Auftragen von 38%igem Silberdiaminfluorid auf kariöse Läsionen führt durch die antibakterielle Wirkung der Lösung zu einer Arretierung der Karies bei gleichzeitiger dunkler Verfärbung der kariösen Bereiche [16]. Um das Ergebnis zu verbessern, wird die Anwendung zweimal pro Jahr empfohlen [3].

– Nicht restaurative Kavitätenkontrolle

Diese Technik konzentriert sich auf die Kontrolle von kariösen Läsionen ohne vollständige Füllung oder Restauration, beispielsweise durch Anwendung von Fluoridlacken oder Zementen, und wird eher bei kleinen, einflächigen Läsionen empfohlen [3].

– Indirekte Pulpaüberkappung

Die auch als Caries-profunda-Therapie bekannte Methode hat nach vollständiger Entfernung des kariös veränderten Dentins die Applikation eines Pulpaschutzes zur Förderung der Reizdentinbildung zum Ziel. Diskutiert wird, ob die Anwendung eines Dentinadhäsivs ausreichend ist oder ob die Applikation von Calciumhydroxid oder MTA/Portlandzement vorzuziehen ist [4,9].

– Direkte Pulpaüberkappung

Wohl kaum eine Methode wird so kontrovers diskutiert wie die direkte Überkappung im Milchgebiss. Bei kleinflächiger, steriler Exposition und Verwendung biokompatibler MTA-Materialien zur Abdeckung scheinen Erfolge möglich zu sein [11].

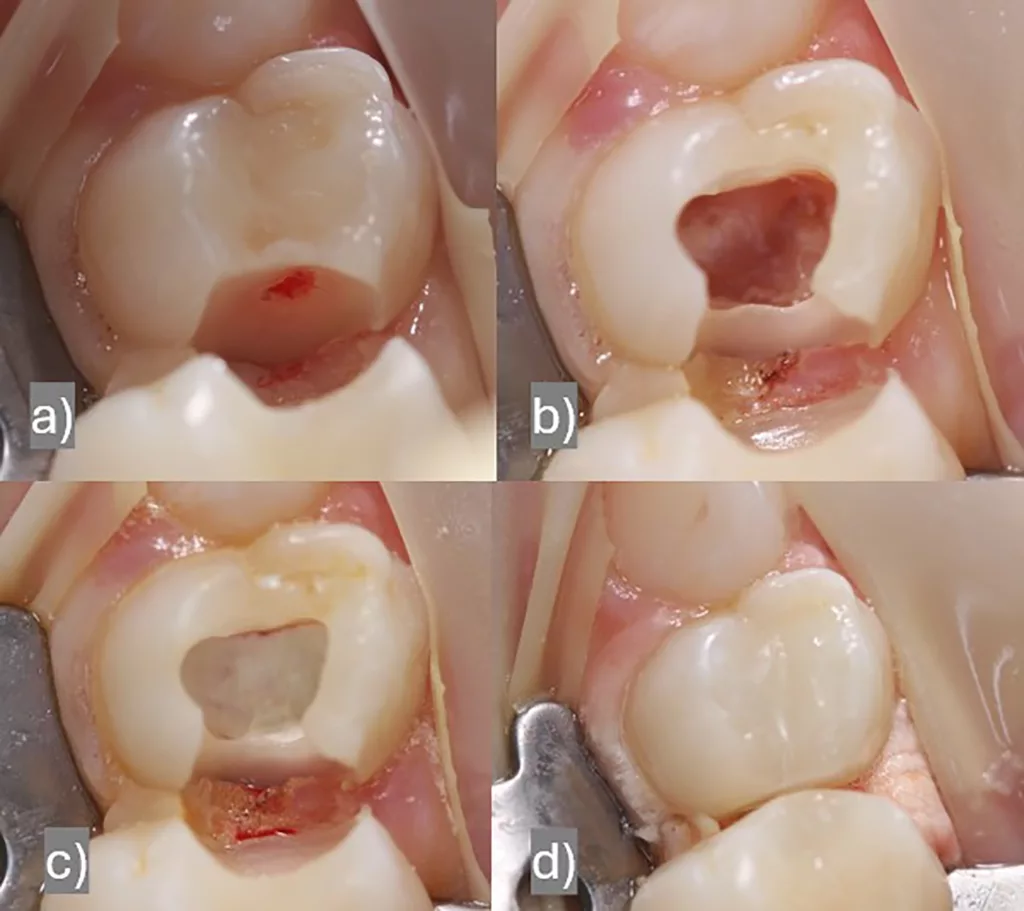

– Pulpotomie (= Vitalamputation)

Diese auch als Vitalamputation bezeichnete Methode ist nach wie vor die häufigste endodontische Maßnahme im Milchgebiss und zeichnet sich durch eine sehr hohe Erfolgsquote von 80–100% aus [14]. Im Folgenden wird sie deshalb ausführlicher beschrieben und anhand der Fotoserie in Abbildung 2 demonstriert. Nach Eröffnung des Pulpakammerdaches wird die Kronenpulpa entfernt, während die Pulpa der Wurzelkanäle erhalten bleibt und nach Blutstillung mit einem geeigneten Material abgedeckt wird. Von der Verwendung eines Lasers zur Blutstillung wird abgeraten [6].

Meißner

MeißnerSollte zur Blutstillung Eisen-III-Sulfat verwendet werden, ist unbedingt darauf zu achten, dass die Blutung rasch zum Stillstand kommt, da bei zu langer Applikationszeit der hämostyptischen Lösung die Gefahr besteht, eine Infektion der Wurzelpulpa zu maskieren. Die Pulpastümpfe sollten frei von Rückständen des Metall-Blutkoagels sein, um interne Resorptionen zu vermeiden. Alternativ kann die Blutung auch mittels steriler Wattepellets gestillt werden. Zur Abdeckung der Amputationsfläche und Induktion einer Hartgewebebrücke wird biokompatibles MTA empfohlen. Aufgrund der mutagenen und kanzerogenen Wirkung von Formokresol und der zytotoxischen Wirkung der Zinkoxid-Eugenol-Zemente mit chronischer Entzündungsreaktion ist von diesen Materialien abzuraten [4,6], ebenso wird Calciumhydroxid aufgrund der geringen Erfolgsquote nicht empfohlen [9].

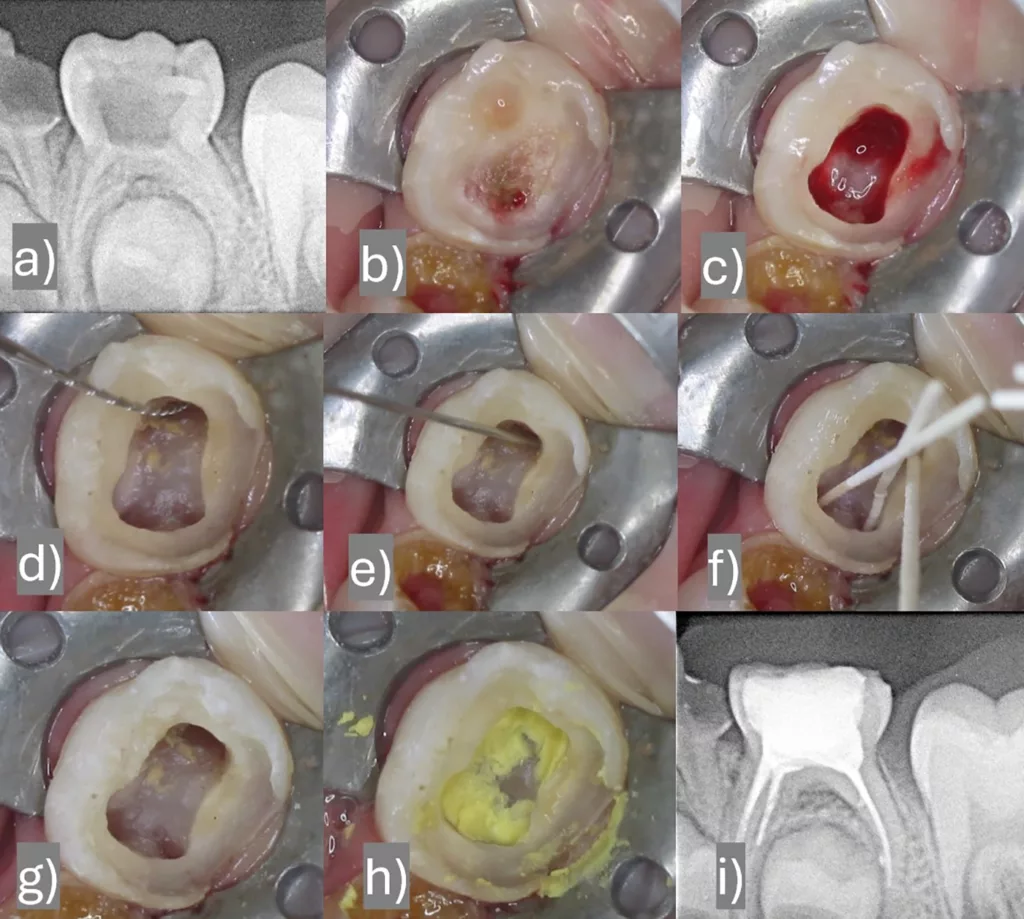

– Pulpektomie

Die Entscheidung zur Pulpektomie setzt voraus, dass eine weniger invasive Behandlung wie die Pulpotomie aufgrund einer irreversiblen Pulpitis oder Nekrose nicht erfolgversprechend ist und es sich um einen Zahn von hoher Wertigkeit handelt. Nur wenn die Indikation zur Pulpektomie gesichert ist, sollte diese – vergleichsweise aufwendige – Therapieform gewählt werden. Aus einem systematischen Review aus dem Jahr 2021 [6] geht hervor, dass die Pulpektomie höhere Erfolgsraten aufweist als die Pulpotomie. Zur Verwendung des resorbierbaren Füllmaterials gibt es keine einheitliche Empfehlung, jedoch Evidenz für die Verwendung unverstärkter Zinkoxid-Eugenol-Paste oder Iodoformpasten sowie seitens der AAPD die Empfehlung von Endoflas (Zinkoxid-Eugenol plus Iodoform) [1,7].

Zur Spülung bei Pulpektomie stehen ein- bis fünfprozentiges Natriumhypochlorit, Chlorhexidin oder Kochsalz zur Verfügung, wobei aufgrund der Gefahr der Gewebeschädigung Kochsalz als Zwischenspülung empfohlen wird. Während die Pulpektomie bei Milchfrontzähnen relativ schnell und unkompliziert durchzuführen ist, stellt sie bei Milchmolaren aufgrund der komplexen Wurzelanatomie höhere zeitliche und technische Ansprüche [17]. In Abbildung 3 wird anhand einer Fotoserie die Pulpektomie am Zahn 75 veranschaulicht.

Meißner

Meißner– Extraktion und Platzhalter

Kommt die Blutung im Verlauf der Pulpektomie nicht zum Stillstand, sollte der Zahn extrahiert werden. Die Indikation zur Extraktion ist zudem gegeben, wenn klinisch oder radiologisch erkennbare Entzündungszeichen vorliegen, die Resorption der Wurzeln bereits fortgeschritten ist oder die klinische Krone nicht mehr restauriert werden kann [4]. Zum Sichern des Platzbedarfs für die bleibende Dentition können festsitzende (Abb. 4) oder herausnehmbare Platzhalter (Abb. 5) eingesetzt werden. Aus phonetischen Gründen kann seitens der Logopädie der Wunsch nach Frontzahnersatz gestellt werden, wie im klinischen Fall in Abbildung 6a und b.

Meißner

Meißner Meißner

Meißner Meißner

Meißner Meißner

MeißnerZeichnet sich für die Milchzahnendodontie ein Paradigmenwechsel ab?

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Gruppe der MID (Minimal Intervention Dentistry). Lange Zeit äußerst kontrovers diskutiert, fast schon verpönt zeichnet sich in aktuellen Reviews zunehmend eine Trendwende ab. Ein Cochrane Review von Schwendicke et al. [15] zeigt Evidenz für höhere Erfolgsraten im Milchgebiss bei Hall-Technik und selektiver Kariesentfernung gegenüber der konventionellen Behandlung. BaniHani et al. [3] plädieren dafür, dass die Methoden der MID weit mehr seien als Kompromissbehandlungen für Kinder mit unzureichender Compliance und regen ein Umdenken an, was auch seitens der EAPD bekräftigt wird [12].

Für die Praktiker/-innen bedeutet dies eine erhebliche Erleichterung der Versorgung kariesaktiver Kinder. An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Voraussetzungen für MID eingehalten werden müssen: symptomfreie Zähne mit vitaler Pulpa bei ICDAS 4–5. Zudem sind weitere Studien zur Stärkung der Evidenz und zur Verringerung von Bias, d.h. der Verzerrung von Studienergebnissen, wünschenswert.

Neben den zahnbezogenen Therapieempfehlungen (Abb. 1) erfordert die Behandlung von Kindern ein umfassendes Gesamtkonzept, in das weitere Faktoren einbezogen werden sollten. Diese Parameter sind als Übersicht in Abbildung 7 dargestellt. Es ist wichtig, die allgemeine Gesundheit des Kindes zu berücksichtigen, da diese unter Umständen ein alternatives Therapiekonzept im Setting erfordern kann. Besonders bei Kindern mit reduziertem Allgemeinzustand stellt eine ambulante Narkose ein gewisses Risiko dar, und die Wartezeiten an spezialisierten Kliniken sind oft lang.

Frühzeitige MID-Interventionen, wie SDF oder die Hall-Technik, können in solchen Fällen sehr hilfreich sein. Die Einschätzung der Dringlichkeit der Behandlung beeinflusst die Wahl des geeigneten Settings. Bei älteren, ängstlichen Kindern mit kleineren Befunden sollte zunächst im Rahmen von Prophylaxesitzungen oder nach Desensibilisierung ein Behandlungsversuch mit Verhaltensführung unternommen werden. Umfangreiche und akute Befunde hingegen erfordern häufig, besonders bei jungen Kindern, medikamentöse Unterstützung durch Lachgasanalgesie, Sedierung oder eine Sanierung in Allgemeinanästhesie [14].

Je nach Gesundheitssystem und Praxiskonzept fließen auch finanzielle Aspekte in die Entscheidungsfindung ein, wobei das Wohl des Kindes und die Auswirkungen auf die Gebissentwicklung immer im Vordergrund stehen sollten. Die Einbindung der Kinder in ein regelmäßiges Prophylaxe-Recallsystem sollte dabei die Grundlage bilden, um weitere Zahnschäden, insbesondere bei kariesaktiven Kindern, zu vermeiden. Die Eltern übernehmen im kinderzahnärztlichen Alltag eine zentrale Rolle. Selbst die aufwendigste Kompositrestauration ist vergebens, wenn die häusliche Mundhygiene oder Ernährungsberatung nicht konsequent umgesetzt wird. Der Begriff „Kariesschutzkrone“ impliziert bereits, dass die Indikation bei anhaltend schlechter häuslicher Mundhygiene großzügig gestellt werden kann. Bei Kindern mit hoher Kariesaktivität ist auch die Extraktion von Zähnen geringer Wertigkeit, beispielsweise von Schneidezähnen, eine vertretbare Alternative zu pflegeintensiven Restaurationen [17]. Ein klar strukturiertes Behandlungskonzept den Eltern einfühlsam zu vermitteln kann eine kommunikative Herausforderung sein, die Erfahrung und gezielte Schulung erfordert.

Fazit

Endodontische Maßnahmen bieten eine Möglichkeit, defekte Milchzähne bis zur natürlichen Exfoliation zu erhalten. Sie erfordern jedoch präzises Arbeiten und genaue Kenntnisse der Milchzahnphysiologie sowie Erfahrung bei der kindlichen Verhaltensführung und der Wahl des geeigneten Settings. Die „klassischen“ Methoden der Pulpotomie und Pulpektomie sind bei entsprechender Indikation nach wie vor zuverlässige und sehr sichere Behandlungsmethoden mit Erfolgsquoten von über 90%. Entscheidend für den Erfolg ist ein bakteriendichter und stabiler Kavitätenverschluss. Die Gruppe der MID (Minimal Intervention Dentistry), insbesondere die selektive Kariesentfernung und Hall-Technik, sind aktueller Literatur zufolge weit mehr als nur Kompromissmethoden. Bei korrekter Indikationsstellung können sie dazu beitragen, den unzureichenden Sanierungsgrad kariesaktiver Kinder deutlich zu verbessern.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.