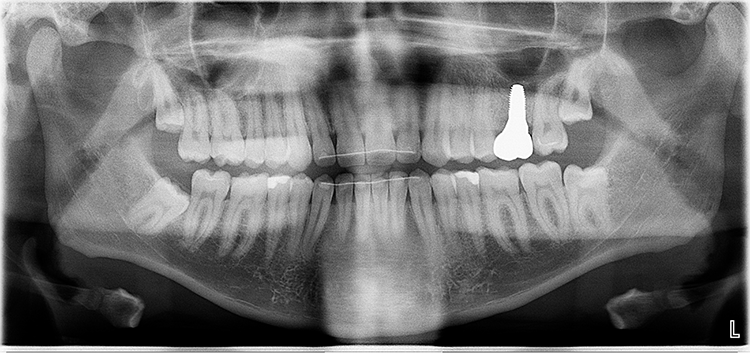

Wenn ein Patient unterschiedliche Medikamente nimmt, ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, die einzelnen Wirkungen und Wechselwirkungen untereinander einzuschätzen. So zeigen neuere Studien, dass Medikamente wie nichtsteroidale Antiphlogistika, Antihypertensiva, Protonenpumpenhemmer und selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer einen Einfluss auf die Osseointegration von Implantaten bzw. deren Langzeitprognose haben können.

Nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAIDs)

Diese Wirkstoffe werden standardmäßig in der Zahnmedizin als Schmerzmittel eingesetzt. Sie besitzen eine schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung und sind in niedrigen Dosen auch als Over-the-Counter-(OTC-)Medikamente ohne Rezept, also frei verkäuflich erhältlich. Sie gehören zu den am häufigsten verkauften Medikamenten überhaupt.

Eine veröffentlichte Studie untersuchte genau das oben genannte Problem mit der Fragestellung nach dem Zusammenhang zwischen der Einnahme systemisch wirkender Medikamente, die den Knochenstoffwechsel beeinflussen können, und deren Auswirkungen auf die Prognose von Implantaten. Untersucht wurden neben NSAIDs auch selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), Protonenpumpenhemmer (PPI), Bisphosphonate (BP) und Antihypertensiva. Es konnte dabei keine signifikante Änderung der Implantat-Überlebensrate sowohl positiv als auch negativ in Verbindung mit NSAIDs festgestellt werden [10].

Eine weitere Studie untersuchte den Effekt von NSAIDs auf die osteogene Aktivität von Osteoblasten mit Schwerpunkt auf die Osseointegration von Implantaten. Die Ergebnisse zeigen in den ausgewählten Studien einen zu geringen Evidenzgrad, um explizit darauf schließen zu können, ob ein Zusammenhang zwischen der Verwendung postoperativer NSAIDs und einer fehlgeschlagenen Osseointegration besteht. In den klinischen Humanstudien ergab sich kein Hinweis, dass die Osseointegration von Implantaten durch eingenommene NSAIDs negativ beeinflusst wird [11].

Antihypertensiva

Blutdrucksenkende Medikamente, sogenannte Antihypertensiva, sind aufgrund ihrer Verschreibungshäufigkeit epidemiologisch bedeutsam. In Europa liegt die Prävalenz der arteriellen Hypertonie bei ca. 30%, wobei ältere Menschen noch häufiger davon betroffen sind. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist in Deutschland jeder dritte Erwachsene von dieser Krankheit betroffen. Mit einem Blick auf die Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen haben 75% der Erwachsenen eine Hypertonie [12]. Die meisten Patienten/-innen mit Bluthochdruck brauchen für eine gute Blutdruckeinstellung mindestens 2, viele sogar 3 Medikamente aus unterschiedlichen Wirkstoffklassen.

Die häufigsten Medikamentenvertreter der Antihypertensiva sind:

- Betablocker (Adrenolytika)

- Thiaziddiuretika

- ACE-Hemmer (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors) und ARBs (Angiotensin-II-Rezeptorblocker)

Schon seit Längerem wird ein positiver Einfluss der Antihypertensiva auf den Knochenstoffwechsel angenommen [13,14]. Infolgedessen zeigen Studien eine positive Reduktion der Knochenfrakturrate bei Osteoporosepatienten. Hierbei bewirkt sogar schon die alleinige Einnahme eines Präparats aus den o.g. Medikamentengruppen eine Verbesserung der Frakturrate [15]. In einer Studie konnte außerdem eine erhöhte Überlebensrate von Implantaten gezeigt werden [10].

Es existiert eine vielsagende retrospektive Kohortenstudie zu exakt dem Sachverhalt der Osseointegration von dentalen Implantaten in Verbindung mit der Einnahme von Antihypertensiva. In dieser wurden die Daten von 728 Patienten/-innen (n = 1.499 Implantate) analysiert. Von der Kohorte wurden n = 142 Patienten/-innen (n = 327 Implantate) mit Antihypertensiva (Betablocker, Thiazide, ACE-Hemmer, ARBs) behandelt und mit der Kontrollgruppe n = 586 Patienten/-innen (n = 1.172 Implantate) ohne Medikation verglichen. Die Ergebnisse zeigen eine signifikant niedrigere Implantatverlustrate für die Patienten/-innen mit antihypertensiver Therapie (0,6%) gegenüber der Kontrollgruppe (4,1%; p = 0,01; CI: 0,12 [0,03–0,49]). Somit folgern die Autoren, dass Antihypertensiva wegen des positiven Einflusses auf das Knochenremodelling mit einem verbesserten Implantatüberleben assoziiert sein können. Der Effekt ist kein Epiphänomen der Grunderkrankung „arterielle Hypertonie“, wie in der Gegenüberstellung therapierte versus nichttherapierte Hypertoniker nachweisbar ist, da Patienten/-innen mit Hypertonie ohne Medikation keinen positiven Prognoseeffekt auf ihre Implantate zeigten [16].

Ein systematisches Review untersuchte ebenfalls diese Fragestellung und kam zum Ergebnis: „Insgesamt wurden 49 Artikel gefunden, von denen schließlich 3 Artikel für eine qualitative Synthese ausgewählt wurden. Die 3 Studien umfassten 959 Patienten/-innen und in allen waren die am häufigsten verwendeten Medikamente Renin-Angiotensin-System-(RAS-)Hemmer. In 2 Studien wurde die Überlebensrate der Implantate erwähnt, die bei den Anwendern blutdrucksenkender Medikamente 99,4% und bei den Nichtanwendern 96,1% betrug.

Eine Studie ergab einen höheren Implantatstabilitätsquotienten (ISQ) bei Patienten, die blutdrucksenkende Medikamente einnahmen (75,7 ± 5,9), im Vergleich zu Patienten, die keine blutdrucksenkenden Medikamente einnahmen (73,7 ± 8,1)“ [17] . Es zeigt sich ein interessantes Ergebnis. Auch wenn die Studien dazu noch limitiert sind, kann festgehalten werden, dass Antihypertensiva keinen negativen Einfluss auf die Implantatüberlebensrate haben, sondern eher förderlich sein können.

Protonenpumpenhemmer (PPI)

Eine weitere Medikamentengruppe, die epidemiologisch immer mehr in den Vordergrund rückt, ist die Gruppe der Protonenpumpenhemmer. PPIs werden seit über 25 Jahren klinisch eingesetzt, die der Verschreibungen ist stetig gestiegen. Sie werden weltweit großzügig bei Gastritis, Magen- und Zwölffingerdarm-Ulzera und Sodbrennen bzw. für die gastroösophageale Refluxkrankheit verordnet. PPIs sind ebenfalls als OTC-Medikamente in Apotheken frei erhältlich. Es scheint auch hier ein großer Anteil der Verordnungen nicht durch ärztliche Kollegen/-innen, sondern im Sinne einer Selbstmedikation durch den/die Patienten/-in zu erfolgen.

Seit der Einführung der PPIs in den 1980er-Jahren zählen diese zu den weltweit am häufigsten verordneten und eingenommenen Medikamenten [18,19]. Als zahnärztlich relevante Nebenwirkung ist jedoch schon seit über 10 Jahren bekannt, dass PPIs mit einem relevant erhöhten Frakturrisiko bei Osteoporosepatienten/-innen einhergehen [20,21].

In der Meta-Analyse von Chappuis konnte in der statistischen Auswertung (Fixed Effect Model) eine höhere Implantatverlustrate von 4,3% in der Testgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe evaluiert werden (p<0,05) [10]. In einer retrospektiven Kohortenstudie wurden n = 799 Patienten/-innen (n = 1.773 Implantate) analysiert. Es standen von den Patienten/-innen insgesamt n = 58 Patienten/-innen (n = 133 Implantate) unter PPI-Therapie und wurden mit der Kontrollgruppe von n = 741 Patienten/-innen (n = 1.640 Implantate) ohne Medikation verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Implantatverlustrate bei Patienten/-innen unter PPI-Therapie bei 6,8% und in der Kontrollgruppe bei 3,2% lag. Dies stellt nach einer Multilevel-Analyse einen signifikanten Unterschied dar (p = 0,03). Auch Raucher/-innen zeigten ein statistisch signifikant höheres Risiko für einen Implantatverlust (p = 0,001) [22].

In einer weiteren retrospektiven Kohortenstudie wurden n = 999 Patienten/-innen (n = 3.559 Implantate) analysiert. Hier wurden n = 67 Patienten/-innen (n = 250 Implantate) mit PPI-Therapie mit der Kontrollgruppe mit n = 932 Patienten/-innen (n = 3.309 Implantate) ohne Medikation verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Implantatverlustrate bei Patienten/-innen unter PPI-Therapie bei 12,0% (30/250) und in der Kontrollgruppe bei 4,5% (148/3.309) lag, was einen statistisch signifikanten negativen Effekt auf die Überlebensrate (HR: 2,811; 95-%-CI: 1,139–6,937; p = 0,025) darstellt. Bruxismus, Rauchen, Implantatlänge, prophylaktische Antibiose und Implantatlokalisation zeigten ebenfalls signifikante Effekte auf die Überlebensrate [23].

Mittlerweile häufen sich die Studien über negative Effekte von Protonenpumpenhemmern auf die Implantatüberlebensrate. Besonders erschreckend ist es, dass Patienten/-innen ohne Kenntnis des/der Zahnarztes/Zahnärztin sich häufig selbst PPIs verordnen. Dieses mit der Begründung, dass aufgrund des zahnärztlich operativen Eingriffs und der notwendig verschriebenen Medikamente (Antibiotika, Analgetika) eventuellen „Magenproblemen“ vorgebeugt werden soll. PPIs sollten zwar nicht als Kontraindikation für eine Implantation angesehen werden, jedoch sollte diese Thematik mit den Patienten/-innen im Vorfeld der Implantation bedacht werden.

Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI)

Depressionen zählen zu den häufigsten und meistunterschätzten Erkrankungen. Bei depressiven Störungen kommen seit etwa 20 Jahren in Deutschland vor allem selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer zur Anwendung. Die Anzahl der verordneten Verschreibungen von SSRI hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen, was vor allem in den Vorteilen der SSRI gegenüber den älteren trizyklischen Antidepressiva begründet liegt (z. B. Nebenwirkungsprofil wie Xerostomie u.Ä.). Zu den SSRI der zweiten Generation zählen Citalopram und Sertralin.

Der Wirkungsmechanismus aller Antidepressiva, aber insbesondere der SSRI, wird dadurch charakterisiert, dass sich eine erfolgreiche Therapie erst Wochen nach deren Beginn einstellt. Während des Therapiebeginns wird eine langsame Zunahme der postsynaptischen Serotoninrezeptoraktivitäten beobachtet und in der Folge eine antidepressive Wirkung. Von Nachteil ist, dass der Organismus mit der langfristigen SSRI-Therapie auch gegenüber allen Nebenwirkungen verlängert ausgesetzt ist.

Bereits seit 10 Jahren ist der negative Einfluss der SSRI auf die Knochenmineraldichte (bone mineral density; BMD) bekannt. In einer prospektiven Kohortenanalyse unter SSRI-Medikation konnte eine signifikante Minderung der Knochenmineraldichte festgestellt werden. Ähnliche Effekte der Minderung waren bei anderen Antidepressiva nicht nachweisbar. Die negative Wirkung der SSRI auf die Knochenmineraldichte war vergleichbar der einer Cortisonlangzeittherapie [24].

Auch zu dieser Medikamentengruppe lieferte die Metaanalyse von Chappuis eine Auswertung: Für SSRIs wurde ebenfalls gezeigt, dass die Implantatverlustrate bei Patienten/-innen, die SSRIs einnahmen, signifikant höher war (p < 0,05) im Vergleich zu denen, die keine SSRI einnahmen. Die Verlustrate wurde mit 7,5% höher angegeben [10].

In einer retrospektiven veröffentlichten Studie des American College of Prosthodontists wurden 5.456 Patienten/-innen nachuntersucht, die mindestens 1 Implantat in Verbindung mit einem SSRI erhalten hatten. Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 5,3 Jahre (2,3 – 10,2 Jahre) für die 4.927 Patienten/-innen, die keinen Implantatverlust erlitten. Bei den 529 Patienten/-innen, die ein Implantatversagen hatten, trat dies im Mittel nach 0,5 Jahren auf. Nach der Anpassung des Alters, des Geschlechts und dem Zeitpunkt der Implantation war die Anamnese der Verwendung von SSRI Sertralin bei allen Patienten/-innen mit einem erhöhten Risiko für Implantatversagen verbunden (HR: 1,60; 95-%-CI: 1,15 – 2,23; p = 0,006) wie auch bei der Gruppe von Patienten/-innen mit einer SSRI-Anwendung in der Vorgeschichte (HR: 1,64; 95-%-CI: 1,07 – 2,52; p = 0,02).

Die Autoren schlussfolgerten, dass in der hier untersuchten Patientenbevölkerung eine Sertralin-Einnahme in der Vorgeschichte mit einem um 60% höheren Risiko eines Implantatmisserfolgs verbunden war. Es zeigte aber auch, dass falls der/die Patient/-in zum Zeitpunkt der Implantation aktiv SSRIs eingenommen hatte, dieses Ereignis nicht mit einem signifikant höheren Risiko eines Implantatverlusts einherging [25].

In einer retrospektiven Kohortenstudie wurden n = 300 Patienten/-innen (n = 931 Implantate) analysiert. Es wurden n = 18 Patienten/-innen (n = 48 Implantate), die unter SSRI-Therapie standen, mit n = 282 Patienten/-innen (n = 883 Implantate) ohne Medikation als Kontrollgruppe verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Implantatverlustrate bei Patienten/-innen unter SSRI-Therapie bei 12,5% und in der Kontrollgruppe bei 3,3% lag. Jedoch zeigten weder die multivariate Analyse (p = 0,53) noch ein Multilevelmodell (p = 0,125) einen signifikanten Zusammenhang zwischen SSRI-Einnahme und Implantatverlust [26].

Mit einem Blick auf die neusten Studien kann eine starke Tendenz zu einer höheren Implantatverlustrate beobachtet werden [27,28]. Jedoch sollte ein präventives präoperatives Absetzen der Medikation nicht erfolgen, da die Einnahme der Medikamente höhere Gründe als eine Implantation hat. Somit sollte diese Thematik ebenfalls mit den Patienten im Vorfeld der Implantation besprochen werden.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.