|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

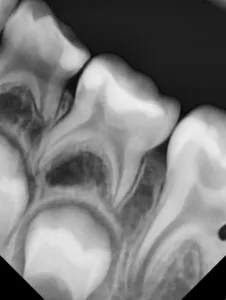

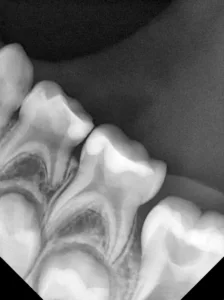

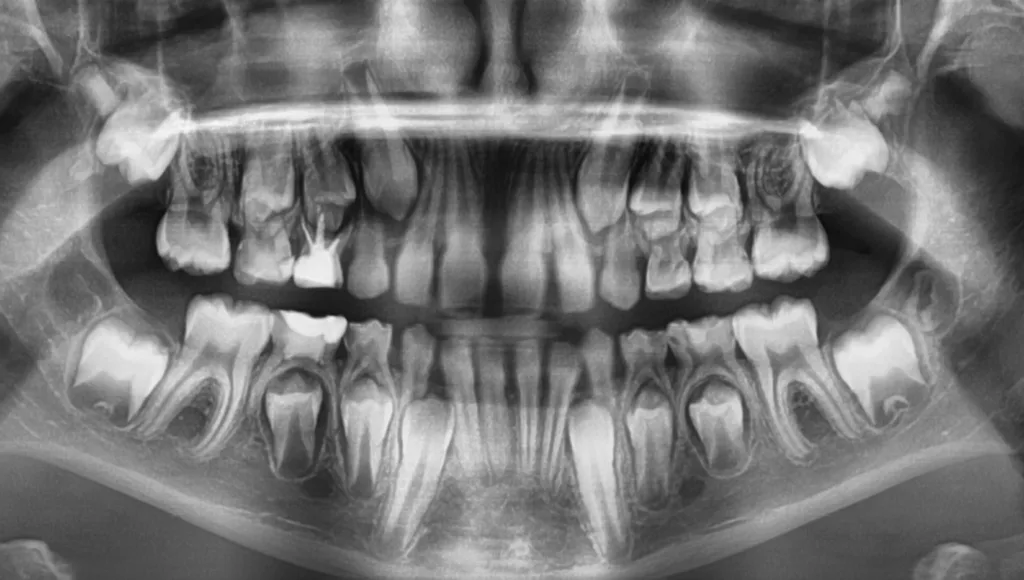

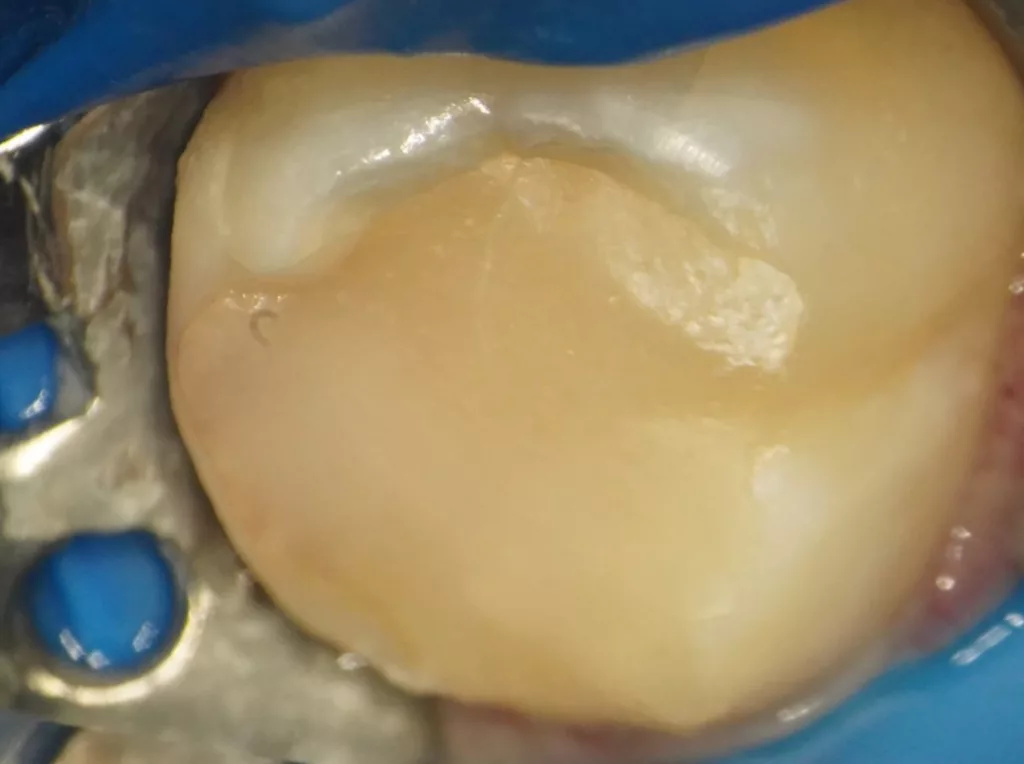

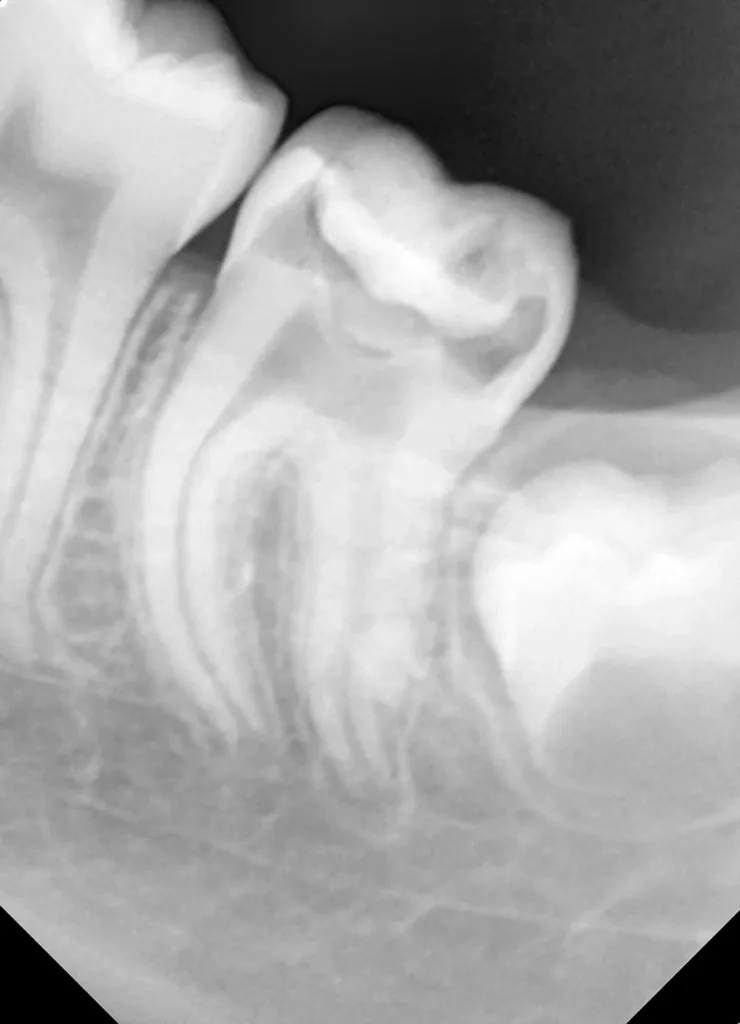

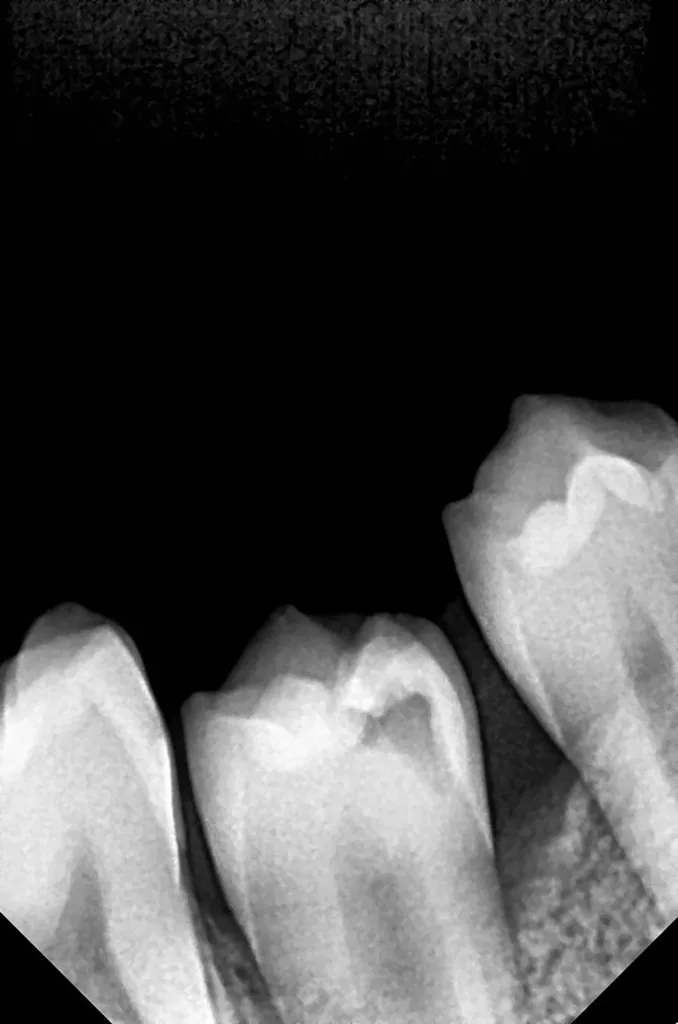

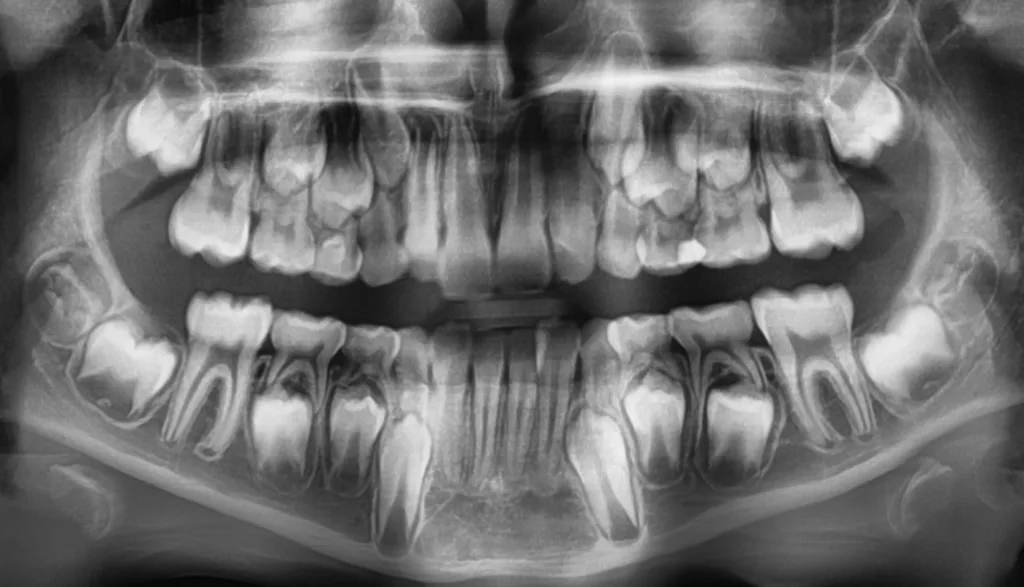

Bei routinemäßigen Röntgenkontrollen ergeben sich manchmal Zufallsbefunde unklarer Genese. So stellt sich beispielsweise bei der Betrachtung der Abbildung 1 die Frage, wie sich ein Zahnhartsubstanzdefekt so schnell entwickeln konnte. Ein weiteres Röntgenbild (Abb. 2), das vor dem Zahndurchbruch aufgenommen wurde, zeigt jedoch, dass es sich in diesem Fall nicht um Karies, sondern um die sogenannte präeruptive intrakoronale Resorption (PEIR) handelt. Für diesen Befund finden sich in der Fachliteratur auch noch andere Bezeichnungen wie „idiopathic external resorption of unerupted permanent teeth“ [1], „intra-follicular caries“ [2], „radiolucent lesions resembling caries“ [3], „occult caries“ [ 4] oder „pre-eruptive caries“ [5].

V. Slabkovskyi, O. Liutikov

V. Slabkovskyi, O. Liutikovwährend des Durchbruchs des Zahnes 36.

V. Slabkovskyi, O. Liutikov

V. Slabkovskyi, O. LiutikovJahr vor dem Durchbruch des Zahnes 36.

Der Begriff „präeruptive intrakoronale Resorption“ beschreibt eine Anomalie, die sich als eine abnorme, gut beschränkte radioluzente Läsion innerhalb des koronalen Dentingewebes in der Nähe der Schmelz-Dentin-Grenze von nicht durchgebrochenen Zähnen darstellt [6,7]. In einem gerade veröffentlichten Fallbericht definierte Prof. Dr. Michael Hülsmann PEIR als eine Resorption, die bereits vor dem Zahndurchbruch beginnt und das Kroneninnere der noch nicht eruptierten Zähne auflöst [8]. Obwohl dieses seltene Phänomen zum ersten Mal von Skillen bereits im Jahr 1941 beschrieben wurde [2], sind die meisten erschienenen Publikationen lediglich Fallberichte. In Deutschland findet PEIR neuerdings mit den von Hülsmann und Kirchmann veröffentlichten Fallberichten vermehrt Beachtung [8,25]. Leider gibt es immer noch kaum bedeutende Forschungsergebnisse zur Ätiologie und Pathogenese dieses Krankheitsbildes.

Entsprechend den zwischen 1999 und 2023 veröffentlichten Fallberichten und Studien [6,7,9–12] variiert die Prävalenz der PEIR von 0,2% bei Kindern (14 von 842 Patienten/-innen) und 0,4% bei noch nicht durchgebrochenen Zähnen (21 von 5140 Zähnen) [10] über 2,1% (309 von 14554 Zähnen) [11] bis zu 27,3% bei den Untersuchten (275 von 1007 Patienten/-innen). Unter Berücksichtigung einer möglichen Fehleinschätzung und der Ungenauigkeit in der Betrachtungsweise der vorliegenden Literatur könnte im Durchschnitt bei 3% der Kinder PEIR diagnostiziert werden. Am häufigsten sind Molaren und Prämolaren betroffen. Bei Schneidezähnen wird die PEIR hingegen nicht beschrieben [6,7,9–12]. In der Regel sind die bleibenden Zähne betroffen, es gibt bis heute lediglich zwei dokumentierende Fälle der PEIR bei Milchzähnen [13,14].

Da die Ätiologie der PEIR nach wie vor ungeklärt ist, muss die Genese weiterhin als idiopathisch bezeichnet werden. Die bislang plausibelste Theorie stützt sich auf einen Defekt im Schmelzepithel während der Entwicklung der Zahnkrone, der das Eindringen von Bindegewebe mit direktem Kontakt zum Dentin erlaubt und in der Folge die intrakoronale Resorption initiiert [6,8,15]. Seow und Hackley (1996) kamen nach der Untersuchung einer Reihe von Röntgenaufnahmen zu dem Schluss, dass die Resorption des Dentins erst nach Abschluss der Kronenentwicklung begann [13]. Ergebnisse von histologischen Untersuchungen des intrakoronalen Gewebes variieren von Granulationsgewebe [16], multinukleären Riesenzellen, Osteoklasten und Entzündungszellen [17,18] bis zu nichtentzündlichem weichem Bindegewebe, Kalzifikationen, Knochenstruktur und Schmelzepithel [13,22]. Neben der Läsion findet sich regulär strukturiertes Dentin. Die Pulpa ist in der Regel nicht betroffen, da sie durch die sogenannte „pericanalar resorption-resistant sheet“ (PRRS) gut vor Resorptionen geschützt ist. Damit hat sie die Histologie eines gesunden und entzündungsfreien Gewebes [8,19]. In einigen Fällen wurde beobachtet, dass ein externer Weichteilkanal durch den Zahnschmelz mit dem inneren Dentindefekt kommuniziert [7,20] und nicht nur Dentin, sondern auch Zahnschmelz oder ein großer Teil der Zahnkrone resorbieren können [7,13,21].

Im Allgemeinen entsteht PEIR aus Fissuren, jedoch ist der Kanal meistens zu dünn, um Schmelzdefekte während klinischer Untersuchungen nach dem Zahndurchbruch zu entdecken – die Krone sieht somit intakt aus [7,8,19]. Der resorptive Prozess stoppt normalerweise, wenn der Zahn vollständig durchgebrochen und die direkte Kommunikation zwischen der Läsion und dem umgebenden Knochen und Weichgewebe durchtrennt ist [7,13]. Trotzdem können PEIR-Defekte nach dem Zahndurchbruch schnell infiziert werden. Im Weiteren kann sich Karies unbemerkt und ungehindert ausbreiten sowie bis zur Entzündung und Infektion der Pulpa führen [7,8,13]. Deswegen sollte eine zufällig diagnostizierte PEIR entsprechend des Umfangs der koronalen Destruktion, des Status des Zahndurchbruchs und des Pulpazustandes rechtzeitig behandelt werden. Die Behandlungsmöglichkeiten reichen von der chirurgischen Freilegung mit nachfolgender Restauration vor dem Durchbruch über Fissurenversiegelung und Monitoring mit Restauration nach dem Durchbruch bis zur Extraktion nicht mehr restaurierbarer Zähne. Manchmal sind Vitalerhaltung der Zahnpulpa oder Wurzelkanalbehandlung nötig, falls die Pulpa betroffen ist [8,22–24].

Fallberichte

Fall 1

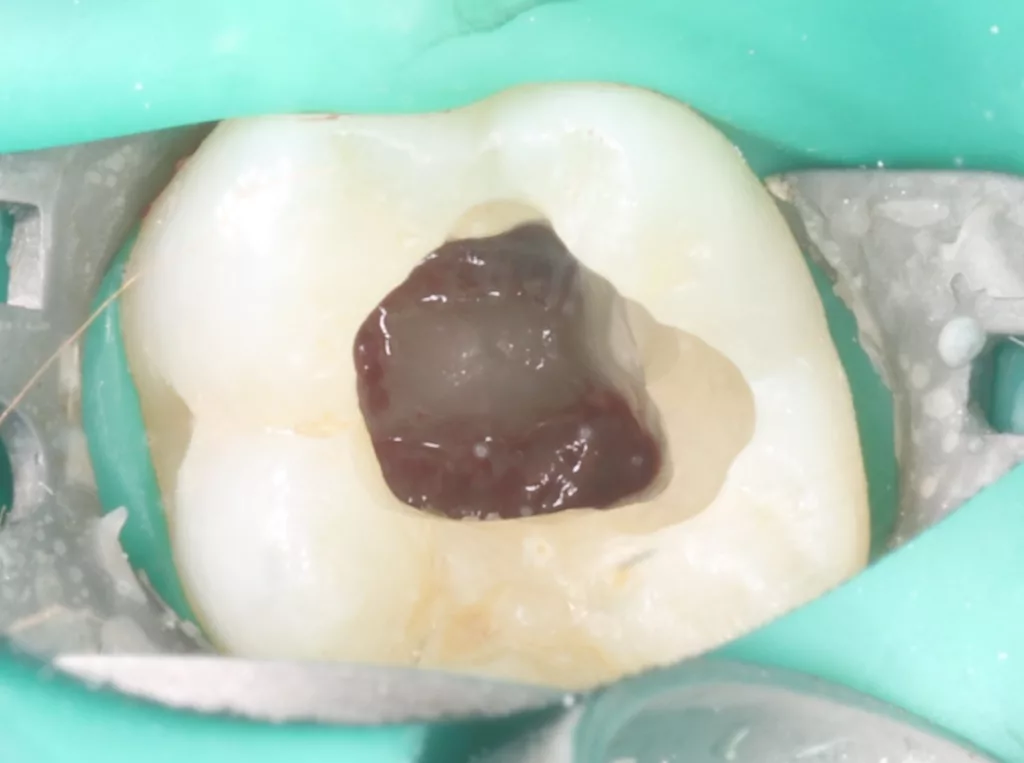

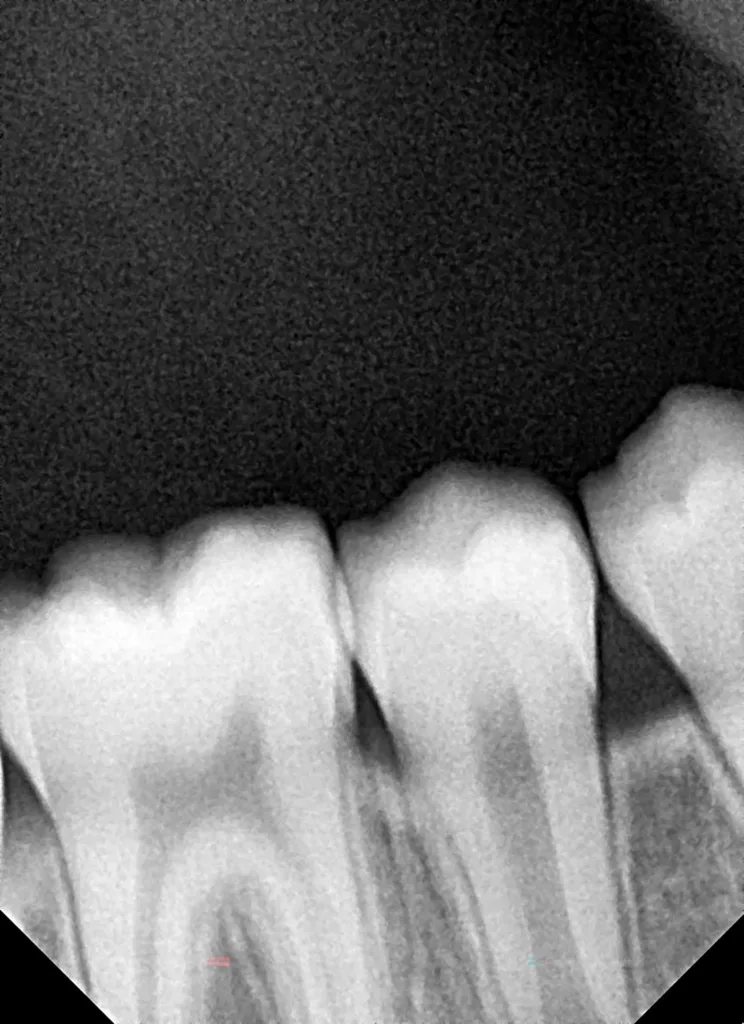

Das fünfjährige Mädchen stellte sich 2017 zur jährlichen Routinekontrolle vor. Im Rahmen der Untersuchung wurden Röntgenaufnahmen der Milchmolaren gemacht (Abb. 2). Der klinische und radiologische Befund der vor uns früher gelegten Kompositfüllungen war gut, es wurde allerdings eine PEIR an den noch nicht durchgebrochenen ersten bleibenden Molaren festgestellt (Abb. 2). Den Eltern wurde empfohlen, sich unverzüglich bei Beginn des Durchbruchs der ersten Molaren erneut zur Behandlung vorzustellen. Ein Jahr später erschien die junge Patientin schmerzfrei zur Kontrolle. Der Zahn 36 war noch teilweise mit Gingiva bedeckt. Auf einer neuen Röntgenaufnahme (Abb. 1) wurde die PEIR-Läsion mit unveränderter Größe in pulpanahen Bereichen bestätigt (Grad 3 der Läsion nach Seow). Der Zahnschmelz sah intakt aus, es konnte kein pathologischer periapikaler Befund bei den noch nicht ausgewachsenen Zahnwurzeln festgestellt werden. Daraufhin wurden die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten von Fissurenversiegelung bis Vitalerhaltung der Zahnpulpa mit den Eltern des Kindes besprochen.

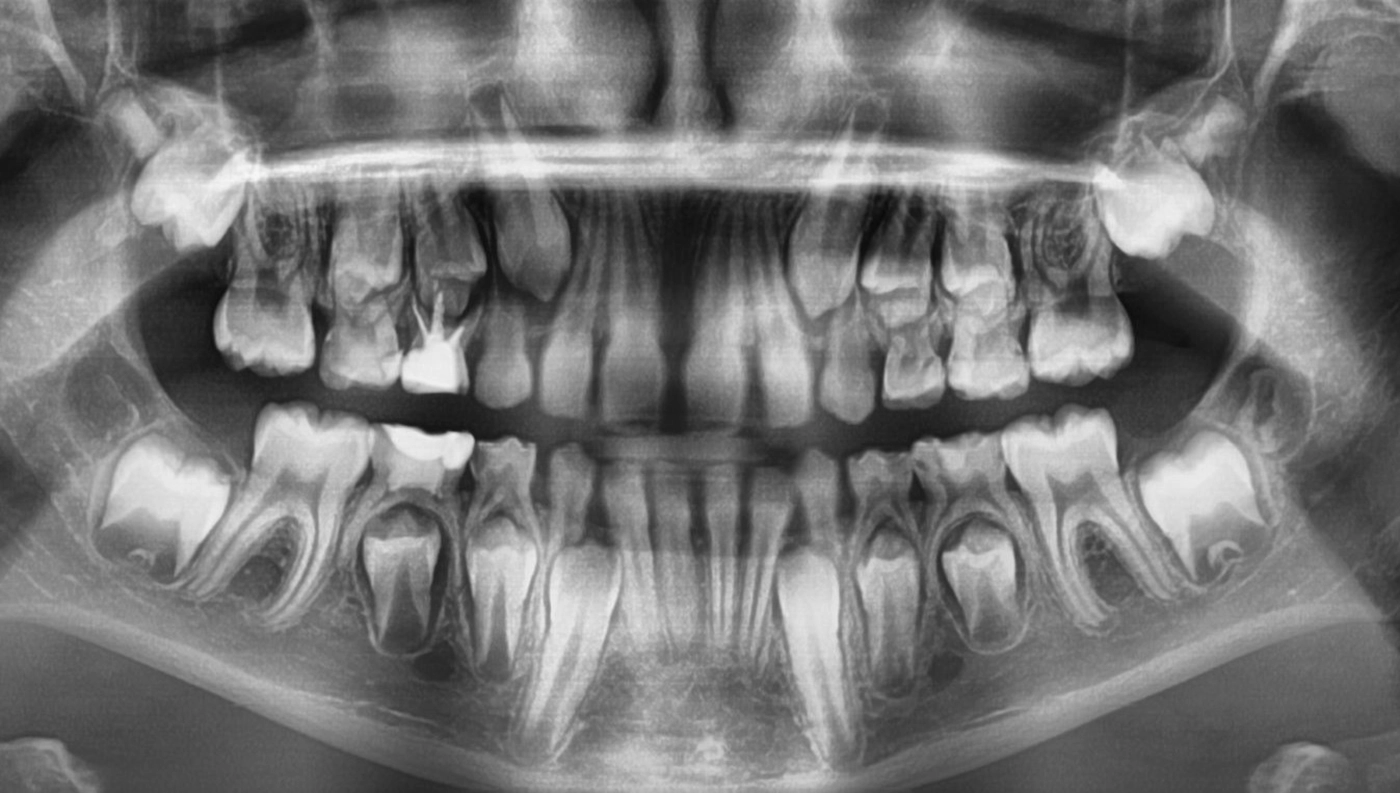

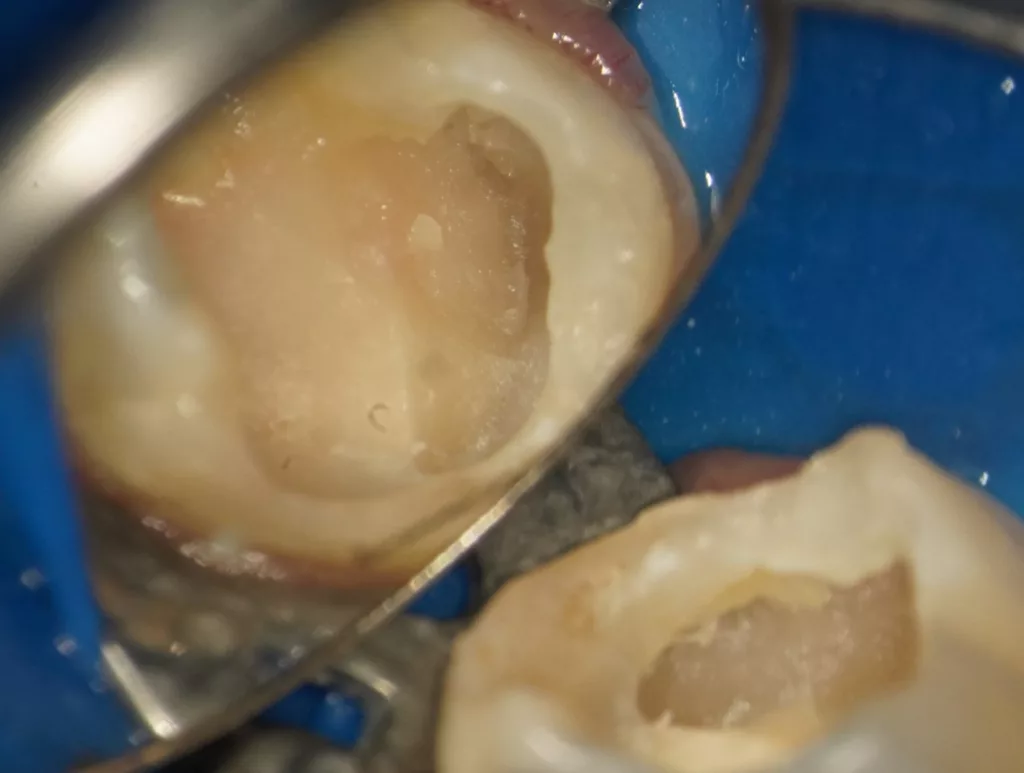

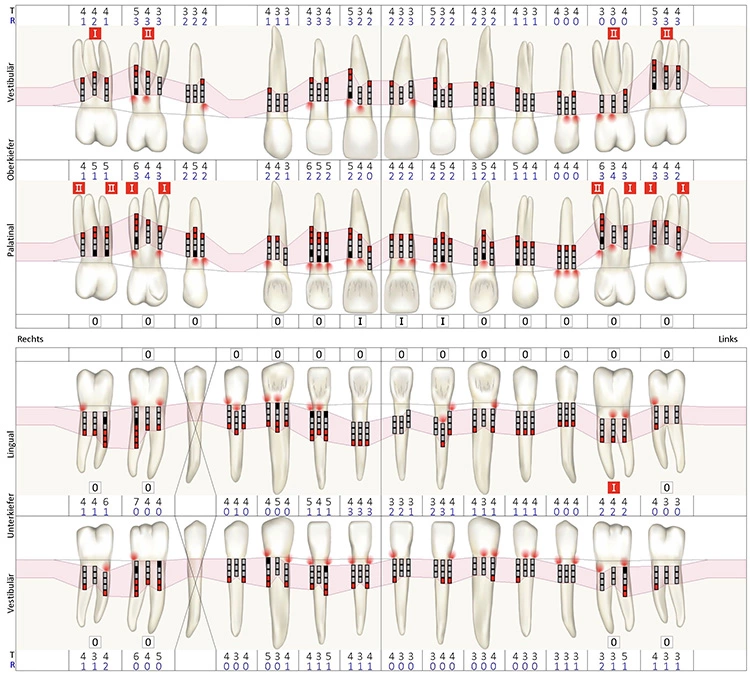

Unter Lokalanästhesie mit dem STA-System (Milestone Scientific, USA) und Septanest 1/200 000 (Septodont, Frankreich) wurde die überstehende Gingiva mit dem Khors Koagulator (Эctatex, Ukraine) koaguliert und der Bereich unter Kofferdam kontaminationsfrei dargestellt (Klammer U67, KSK Dentech, Japan). Die schmalen Fissuren wurden mit dem Fissurenbohrer CD-53F (Mani, Japan) erweitert, um anschließend mittels RONDOflex plus 360 (KaVo Dental, Deutschland) und Pulver 27 µm vollständig gereinigt werden zu können. Es konnte weder durch visuelle Inspektion noch Sondierung mit 0.08 H-file (Mani, Japan) ein Defekt des Zahnschmelzes festgestellt werden. Unter Berücksichtigung der Integrität des Zahnschmelzes, der Symptomlosigkeit, des Behandlungszeitpunktes, Alters des Kindes und Wachstums der Zahnwurzeln fiel gemeinsam mit den Eltern die Wahl auf eine konservative Therapie. Es wurde eine Fissurenversiegelung mit Clinpro Sealant (3M, USA) unter Anwendung eines adhäsiven Behandlungsprotokolls mit Optibond FL (Kerr, USA) durchgeführt. Dieser klinische Fall ist dahingehend einzigartig, da alle anderen ersten und zweiten Molaren des Kindes ebenso von einer PEIR betroffen waren (Grad 1 bis 2 der Läsion nach Seow) (Abb. 3 und 12). Normallerweise ist nur ein Zahn bei einer Patientin oder einem Patienten betroffen. Die Zahnkronen der anderen betroffenen Zähne erwiesen sich bei der klinischen Untersuchung als intakt; die radioluzenten Läsionen innerhalb des koronalen Dentingewebes waren wesentlich kleiner als die von Zahn 36. Daher wurde auch bei diesen Molaren das gleiche Behandlungsprotokoll angewendet und nur eine Fissurenversiegelung durchgeführt.

In der Folgezeit kam die Patientin mindestens einmal pro Jahr zur klinischen und radiologischen Untersuchung. Die Eltern wurden darauf aufmerksam gemacht, dass bei einer bakteriellen Penetration in die PEIR-Defekte diese komplett restaurativ versorgt werden sollten, spätestens jedoch bei kompletter Ausbildung der Zahnwurzeln. Während der ersten drei Jahre erweis sich der Befund klinisch stabil (Abb. 4 und 5). Die PEIR-Defekte sind bezüglich Größe und Form unverändert geblieben, und die Entwicklung der Wurzeln verlief physiologisch (Abb. 6 und 7). Auch nach 7 Jahren der Beobachtung blieb die Situation der Unterkiefermolaren sowohl aus klinischer als auch radiologischer Sicht immer noch stabil (Abb. 8 bis 11). Die Wurzeln der ersten Backenzähne sind vollständig ausgebildet (Abb. 10 und 11), die Grenze des PEIR-Defektes bei Zahn 46 ist deutlicher geworden, das Dentin zwischen Defekt und Pulpa erscheint dicker (Abb. 11). Ungeachtet der Tatsache, dass die PEIR-Defekte beim inzwischen zwölfjährigen Kind ohne Risiko und deutlich leichter restauriert werden könnten und das Risiko einer Infizierung nach wie vor bestand, wollten die Eltern die Situation weiter beobachten und eine erneute Behandlung zunächst noch aufschieben. Obwohl auf dem Röntgenbild des Zahnes 16 keine Entwicklung des PEIR-Defektes (Grad 2 der Läsion nach Seow) zu beobachten war (Abb. 12) und der Zahn die ganzen sieben Jahren beschwerdefrei blieb, sah die Krone klinisch dunkler aus (Abb. 13). Das war ein Hinweis auf eine bakterielle Penetration mit einer manifesten Kariesentwicklung. Somit war es erforderlich, den PEIR-Defekt des Zahnes 16 zu öffnen und mit einer Kompositrestauration zu versorgen.

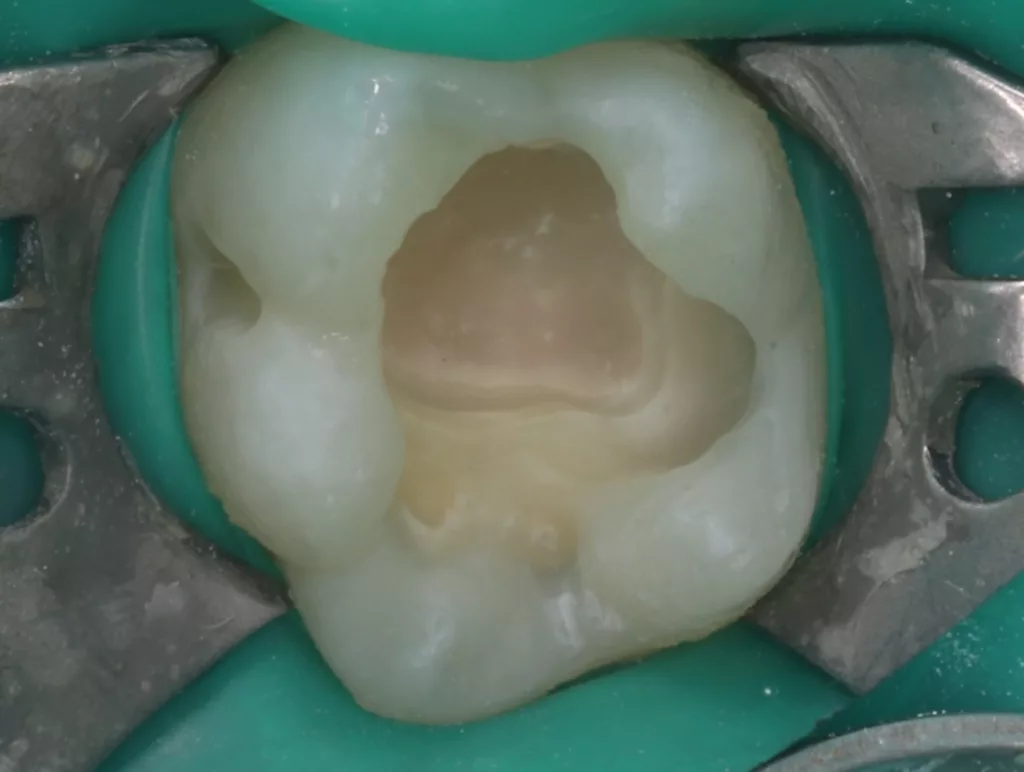

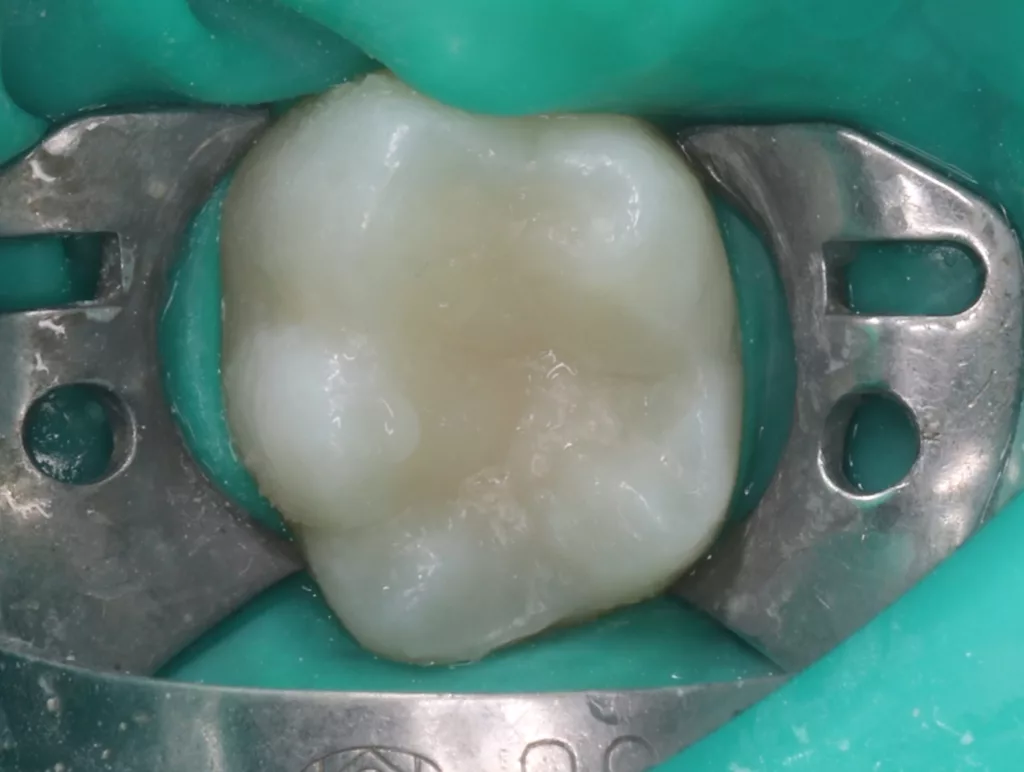

Unter Lokalanästhesie mit Septanest 1/100 000 (Septodont, Frankreich) und STA-System (Milstone Scientific, USA) sowie Trockenlegung mit Kofferdam mithilfe der Klammer U67 (KSK Dentech, Japan) wurde das Versiegelungsmaterial mit Fissurenbohrer CD-53F (Mani, Japan) entfernt und der PEIR-Defekt eröffnet (Abb. 14). Die Läsion war hohl, und nach der Entfernung des überhängenden Zahnschmelzes war hartes und pigmentiertes Dentin zu sehen (Abb. 15). Das bestätigte die Vermutung, dass die PEIR-Läsion nach der siebenjährigen Beobachtungszeit schließlich infiziert wurde. In der Abbildung 15 ist ein kleiner schwarzer Punkt zu erkennen (mit einem Pfeil markiert), der die Fissur mit der zweiten PEIR-Läsion des Zahnes verbindet. Der Punkt war so klein, dass er vorab kaum visualisiert werden konnte. Die Penetrationsstelle in der Fissur wurde erweitert und damit der zweite PEIR-Defekt entdeckt (Abb. 16). Die beiden Defekte wurden zunächst mit Bohrern und dann mittels RONDOflex plus 360 (KaVo Dental, Deutschland) und Pulver 27 µm vollständig gereinigt (Abb. 17). Die Füllung wurde mit dem fließfähigen Komposit Estelite Universal Flow MEDIUM AO2, Estelite ASTERIA OCE und A2B (TOKUYAMA, Japan) erstellt nach adhäsiver Vorbehandlung mit Optibond FL (Kerr, USA) (Abb. 18). Die modellierten Fissuren wurden mit IPS Empress Direct Color Ocker (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) leicht akzentuiert. Während der Kontrolluntersuchung nach 6 Monaten wurde die Röntgenaufnahme des Zahnes 16 gemacht,

die eine perfekte und vollständige Abdichtung der Läsion zeigte (Abb. 19).

Fall 2

Das siebenjährige Mädchen wurde von einer Kollegin zur Behandlung einer atypischen intrakoronalen Aufhellung im Kronenbereich des nach Durchbruch befindlichen symptomatischen Zahnes 46 überwiesen (Abb. 20). Anamnestisch bestanden seit zwei Tagen kurzintervallige Spontan- und Nachtschmerzen, die mit Ibuprofen 40 mg/ml Kindersirup behandelt wurden. Das Röntgenbild zeigte einen umfangreichen runden Dentindefekt unter intaktem Zahnschmelz, der bis in das Pulpakavum reichte. Daraus ergab sich die Verdachtsdiagnose PEIR des Zahnes 46 (Grad 3 der Läsion nach Seow) in Kombination mit einer akuten Pulpitis. Nach Leitungsanästhesie am Foramen mandibulae mit Septanest 1/100 000 (Septodont, Frankreich) und STA-System (Milstone Scientific, USA) konnte der Zahn mithilfe von Kofferdam (Klammer U67, KSK Dentech, Japan) gut isoliert werden (Abb. 21). Um die ursprüngliche Zahnanatomie zu imitieren, wurde ein Okklusalstempel aus dem flüssigen Kofferdam OpalDam (Ultradent, Frankreich) und einem Microbrushapplikator angefertigt.

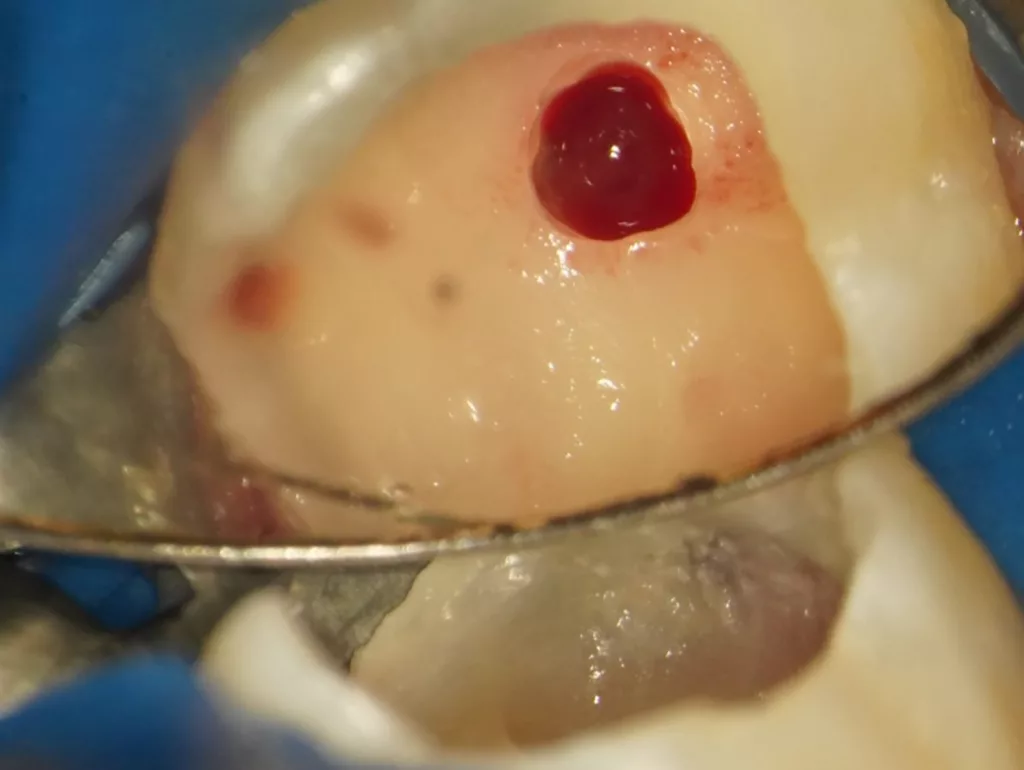

Der PEIR-Defekt schimmerte unter der lingualen Querfissur deutlich dunkler durch (Abb. 21), sodass die Entscheidung getroffen wurde, den Defekt an genau dieser Stelle zu eröffnen (Abb. 22). Das resorbierte intrakoronale Weichgewebe, das die Läsion nur zum Teil füllte, konnte dann gut visualisiert werden (Abb. 22). Kariös verändertes Dentin wurde nicht gefunden. Nach Eröffnung des Pulpahorns sah die Pulpa blass und avaskulär mit Anzeichen einer geringen Blutung aus (Abb. 23). Die komplette Kronenpulpa wurde bis zur Höhe der Kanaleingänge mit einem runden Diamantbohrer unter Wasserkühlung entfernt. Vor und nach der Prozedur wurde die Läsion zuerst mit 1%igem NaOCl und anschließend mit physiologischer Kochsalzlösung gespült. Die Blutung stoppte innerhalb von zwei Minuten vollständig, die Wurzelpulpa erschien gesund, regulär vaskularisiert und sauber (Abb. 24). Es wurde eine reversible Pulpitis diagnostiziert. Die Abdeckung der Wurzelpulpa erfolgte mit einem hydraulischen Kalziumsilikatzement (Rootdent, Technodent), der mit dem Glasionomerzement Fuji II LC (GC, Japan) als temporäre Füllung abgedeckt wurde. Die Platzierung des MTA-Zements wurde abschließend mittels einer Röntgenaufnahme überprüft (Abb. 27). Nach zwei Wochen war die junge Patientin komplett beschwerdefrei. Unter erneuter Trockenlegung mit Kofferdam wurde die adhäsive koronale Restauration mit Komposit Estelite ASTERIA OCE, A2B und Universal Flow AO2 (Tokuyama, Japan) mithilfe eines vorab angefertigten Okklusalstempels erstellt (Abb. 25 und 26). Ein Jahr später kam die Patientin beschwerdefrei zur Nachkontrolle. Das Röntgenbild (Abb. 28) zeigte keinen pathologischen Befund sowie eine physiologische Weiterentwicklung des Wurzelwachstums in Länge und Dicke der Wurzelwände.

Fall 3

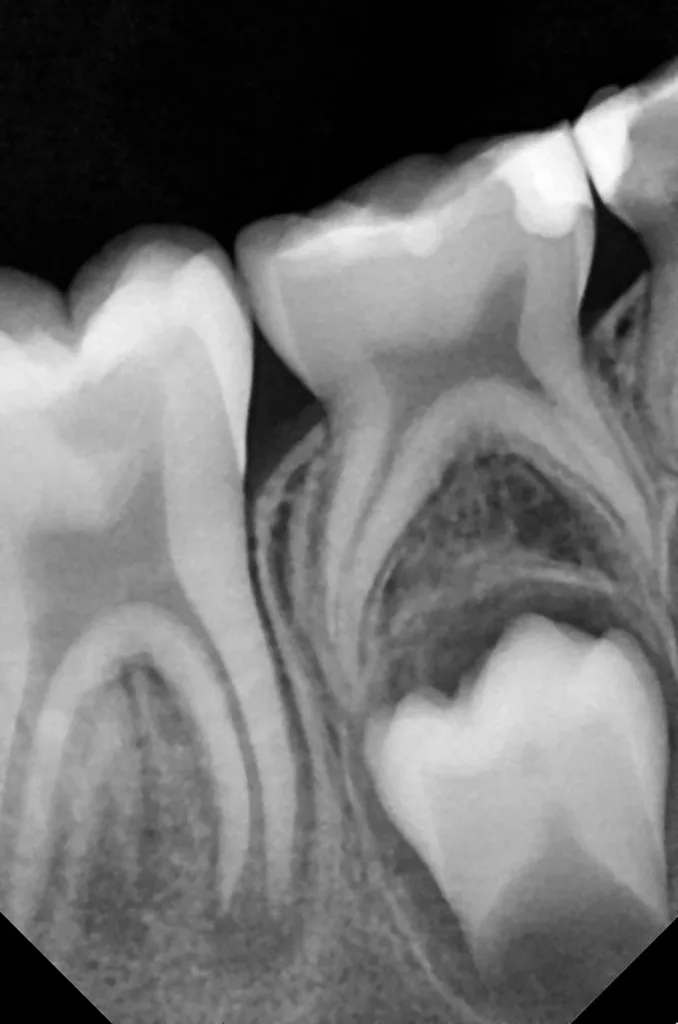

Das 13-jährige Mädchen wurde von unserer Kollegin mit der Bitte um die Behandlung des in der Durchbruchsphase befindlichen, symptomfreien Zahnes 37 an uns überwiesen. Es zeigte sich eine umfangreiche Resorption von Zahnschmelz und Dentin fast bis zum Pulpakavum (Grad 3 der Läsion nach Seow), die voll mit Weichgewebe gefüllt war (Abb. 29 und 30). Auf einer Panoramaschichtaufnahme, die vor zwei Jahren während der kieferorthopädischen Anfangsuntersuchung angefertigt wurde, wies der Zahn 37 keinerlei Anzeichen von PEIR auf (Abb. 31). Die Progredienz und der Umfang der Resorption in diesem Fall zeigen uns, wie aggressiv eine PEIR sein kann. Für die zuweisende Kollegin war es sehr schwierig, das resorbierende Weichgewebe zu entfernen, eine Diagnostik des Zustandes der Pulpa vorzunehmen und die Krone zu restaurieren. Deswegen kam die junge Patientin mit einer temporären Füllung aus Glasionomerzement zu uns (Abb. 32 und 33). Trotz der klinischen Symptomlosigkeit und fehlender radiologischer Befunde, die auf periapikale Veränderungen hinweisen, konnte aus der Ausdehnung der PEIR geschlussfolgert werden, dass die Pulpa bereits betroffen sein dürfte. Eine deutlich erschwerte Zugänglichkeit zum Zahn und die ausgeprägte Kurvatur der noch wachsenden Wurzeln ließen die übliche Wurzelkanalbehandlung problematisch erscheinen. Die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten von Vitalerhaltung der Zahnpulpa bis zur Extraktion wurden mit den Eltern des jungen Mädchens besprochen. Eine Extraktion des Zahnes hätte die Einordnung des Weisheitszahnes (entsprechend der kieferorthopädischen Konsultation) problemlos ermöglicht und somit auch die Kaufunktion vollumfänglich ohne eine verkürzte Zahnreihe sichergestellt. Trotzdem wollten die Eltern den Zahn 37 so lange wie möglich erhalten, auch um eine eventuelle Sedierung des Kindes während der Extraktion zu vermeiden.

Unter Leitungsanästhesie am Foramen mandibulae mit Septanest 1/100 000 (Septodont, Frankreich) wurde auch hier Kofferdam gelegt (erneut die Klammer U67 (KSK Dentech, Japan) (Abb. 32). Nach Entfernung der temporären Füllung wurde intrakoronal in zahlreichen Lücken und Unterschnitten blasses nekrotisches Weichgewebe entdeckt (Abb. 34 und 35). Um das Weichgewebe zu entfernen, wurde ein Rosenbohrer verwendet und ausgiebig mit 5,25%igem NaOCl gespült. Während der Spülung war die wenig sichtbare Blutung in verschiedenen Arealen und unter anderem an der Schmelz-Dentin-Grenze zu beobachten (Abb. 36). Nach schrittweiser Entfernung des z.T. nekrotischen Weichgewebes mit Rosenbohrern und einem Löffelexkavator wurde intaktes hartes helles Dentin vorgefunden. In der Abbildung 37 ist eine punktförmige Perforation in Richtung des mesiobukkalen Pulpahornes zu sehen. Daraufhin wurde eine partielle Pulpotomie in einer Ausdehnung von ca. 4 mm durchgeführt, bis zum Erreichen einer moderat blutenden, vitalen Pulpa (Abb. 38). Die Pulpa wurde mit 1%igem NaOCl und physiologischer Kochsalzlösung gereinigt. Nach vierminütiger Applikation eines sterilen nassen Wattepellets konnte eine physiologische Blutstillung erreicht werden. Nach finaler Spülung mit physiologischer Kochsalzlösung erfolgte die Abdeckung der nicht mehr blutenden Pulpa mit Kalzium-Aluminiumsilikat-Paste BC UNIVERSAL RRM (FKG Dentaire, Schweiz) (Abb. 39). Nach der adhäsiven koronalen Restauration mit Estelite ASTERIA OCE, A2B und Universal Flow AO2 (Tokuyama, Japan) (Abb. 41) wurde eine abschließende Röntgenkontrollaufnahme angefertigt, um die Platzierung des BC UNIVERSAL RRM zu überprüfen (Abb. 40).

Nach einem Monat stellte sich die Patientin beschwerdefrei zur Kontrolle des Zahnes 37 und zur erweiterten Fissurenversiegelung des Zahnes 36 vor. Die Vitalitätsprüfung am Zahn 37 war positiv, Perkussion und Palpation verliefen unauffällig (Abb. 42). Die Eltern wurden darüber aufgeklärt, dass regelmäßige Kontrollen nötig sind und nach wie vor das Risiko besteht, dass sekundär eine Wurzelkanalbehandlung mit nachfolgender Kronenversorgung oder gar eine Extraktion erforderlich sein könnten.

Fall 4

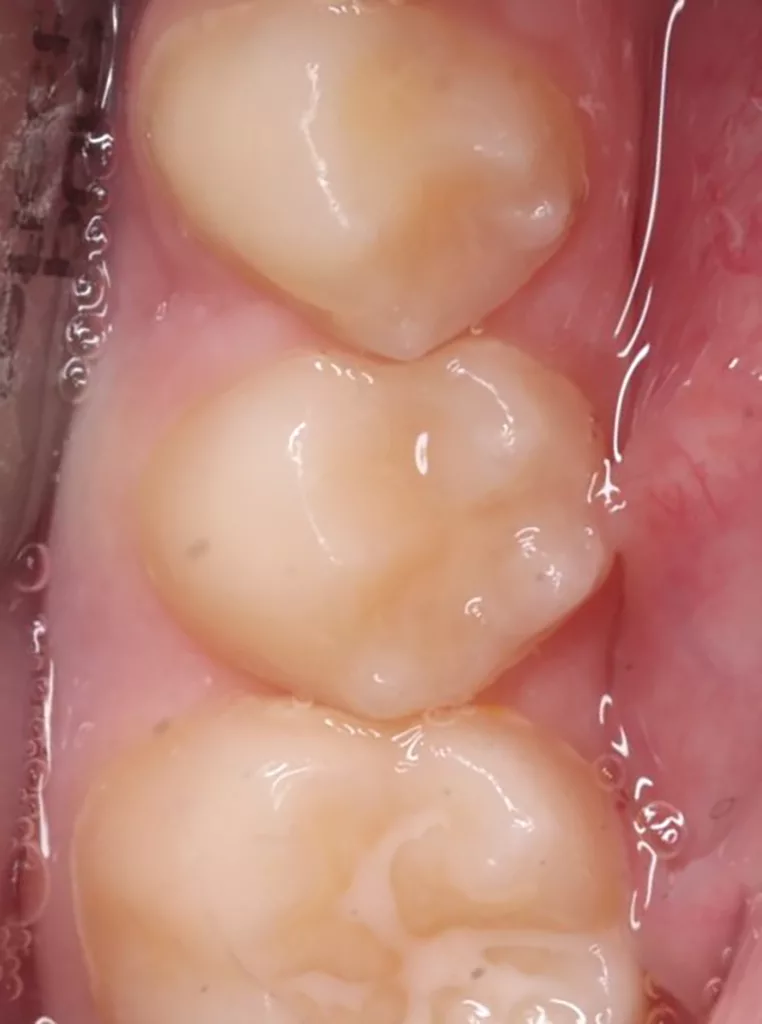

Im Rahmen der jährlichen Kontrolluntersuchung wurde bei einem achtjährigen Mädchen auf der routinemäßig angefertigten Röntgenaufnahme eine mittelgroße PEIR des Zahnes 46 (Grad 2 der Läsion nach Seow) entdeckt (Abb. 43). Die Patientin war komplett beschwerdefrei und der Zahnschmelz des betroffenen Zahnes sah intakt aus (Abb. 44 und 45). Weil auch hier der PEIR-Defekt gräulich durchschimmerte (Abb. 44 und 45) und der Zahn bereits seit einem Jahr durchgebrochen war, entschieden wir uns in diesem Fall, den Defekt klassisch mit Komposit zu restaurieren. Unter Lokalanästhesie mit Septanest 1/100 000 (Septodont, Frankreich) wurde zunächst Kofferdam mithilfe der Klammer U67 (KSK Dentech, Japan) gelegt (Abb. 45). Weder visuell noch mittels Sondierung konnte eine Verbindung zur Läsion festgestellt werden. Deswegen wurde an der Stelle, an welcher der PEIR-Defekt gräulich schimmerte, intakter Zahnschmelz der lingualen Querfissur entfernt (Abb. 46). Innerhalb der Läsion wurde nekrotisches intrakoronales Weichgewebe vorgefunden (Abb. 47), das problemlos mittels RONDOflex plus 360 (KaVo Dental, Deutschland) mit dem 27-µm-Pulver vollständig entfernt werden konnte. Der Boden des Defektes zeigte eine glatte, runde Form sowie helles, hartes und intaktes Dentin. Eine Präparation war nicht erforderlich, es wurde lediglich die Zahnschmelzkante geglättet (Abb. 48). Für die Restauration kamen erneut das Adhäsiv Optibond FL (Kerr, USA) und das Komposit Estelite ASTERIA OCE, A2B und Universal Flow AO2 (Tokuyama, Japan) zur Anwendung (Abb. 49). 6 Monate nach der Behandlung zeigte sich das Ergebnis sowohl aus klinischer als auch radiologischer Sicht stabil wie die Abbildungen 50 und 51 zeigen.

Fall 5

Der elfjährige Junge stellte sich aufgrund von Schmerzen beim Essen im rechten Unterkiefer vor. Der intakte Milchzahn 85 exfolierte physiologisch vor einen Monat, der Zahn 45 war im Durchbruch. Sensibilitätstest, Perkussion und Palpation waren unauffällig. In der medialen Fissur war ein dunkler kleiner Zugang zur Läsion sichtbar und mit der Sonde detektierbar (Abb. 52). Das Ausgangsröntgenbild zeigte am Zahn 45 eine unförmige transluzente Zone, angrenzend an die mesiookklusale und -approximale Schmelz-Dentin-Grenze (Abb. 53). Auf einer zwei Jahre zuvor angefertigten Panoramaschichtaufnahme des Patienten im Rahmen der kieferorthopädischen Untersuchung in unserer Praxis war kein deutlicher Dentindefekt des Zahnes 45 erkennbar (Abb. 54). Ähnlich wie in Fall 4 wurde auch dieser PEIR-Defekt (Grad 2 der Läsion nach Seow) mit Komposit restauriert. Nach Infiltrationsanästhesie wurde unter relativer Trockenlegung mit Split-Kofferdam die PEIR-Läsion eröffnet (Abb. 55). Das intrakoronale Weichgewebe war blass und bereits nekrotisiert (Abb. 55). Die unförmige PEIR-Läsion wurde mit RONDOflex plus 360 (KaVo Dental, Deutschland) mit dem 27-µm-Pulver gereinigt, um nicht weiteres intaktes Dentin zu entfernen und alle versteckten Teile des PEIR-Defekts zu erreichen. Unter anderem wurde die PEIR-Läsion mit 5,25%igem NaOCl gespült, das in der Lage ist, zusätzlich zur antibakteriellen Wirkung mögliches residuales Weichgewebe aufzulösen (Abb. 56). Anschließend wurde die Läsion entsprechend der Vorgehensweise wie im zuvor beschriebenen klinischen Fall mit Komposit restauriert (Abb. 57). Die final angefertigte Röntgenkontrollaufnahme zeigte eine perfekte und vollständige Abdichtung der Läsion (Abb. 58). Nach 3 Monaten war der Junge beschwerdefrei und der Zahn zeigte weiteres Wachstum mit positiven Sensibilitätstest (Abb. 59 und 60).

Fall 6

Der elfjährige Junge stellte sich aufgrund starker, anhaltender Schmerzen in regio 47 vor. Der Zahn 47 war gerade im Durchbruch und noch mit einer nichtentzündeten Zahnfleischkapuze partiell überdeckt (Abb. 61). Die Schleimhaut bereitete bei der Palpation keine Schmerzen. Die Perkussion des Zahnes 47 selbst war jedoch positiv. Das Röntgenbild zeigte unter dem komplett erhaltenen Zahnschmelzmantel einen umfangreichen runden Dentindefekt, der fast bis zum Pulpakavum reichte. Der kortikale Knochen der Wachstumszone war praktisch nicht verändert, es war jedoch eine Erweiterung des Parodontalspaltes zu beobachten (Abb. 62). Aufgrund der vorliegenden klinischen und radiologischen Befunde wurde vorläufig eine PEIR des Zahnes 46 (Grad 3 der Läsion nach Seow) diagnostiziert, die durch eine akute Pulpitis verkompliziert wurde. Der Patient und seine Mutter wurden ausführlich über die Behandlungsmöglichkeiten aufgeklärt. Aufgrund der Komplexität des Falles und der Angst des Patienten erfolgte die Behandlung in ITN.

Nach chirurgischer Freilegung mit dem Khors Koagulator (ЭСТАТЕХ, Ukraine) (Abb. 63) wurde mithilfe der Klammer Nr. 51 (KSK DENTECH, Japan) Kofferdam gelegt (Abb. 64). Die Verbindung zur Läsion hatte lediglich einen Durchmesser von ca. 1 mm und war gut visualisierbar (Abb. 63 und 64). Das Innere des Läsionskörpers war hohl und enthielt schwarze Reste nekrotischen Gewebes am Dentin, das leicht mit einem Rosenbohrer entfernt werden konnte. Die Pulpa war bereits beteiligt und sah komplett nekrotisch aus (Abb. 65). In diesem Fall kam eine Vitalerhaltung der Zahnpulpa nicht infrage, und somit wurde die Indikation für eine Wurzelkanalbehandlung gestellt. Für die Wurzelkanalaufbereitung wurde eine H-File (Mani, Japan) in der ISO-Größe 80 verwendet und die Kanäle wurden mit 3%igem NaOCl unter Ultraschallaktivierung gespült (Abb. 66). Wegen des starken apikalen Exsudats konnten die Wurzeln nicht sofort mit einer definitiven Füllung verschlossen werden. Aus diesem Grunde wurde nach einer Spülung mit 17%iger EDTA zunächst eine Kalziumhydroxidpaste (UltraCal XS, Ultradent, USA) als medikamentöse Einlage in die Wurzelkanäle eingebracht und der Zahn temporär adhäsiv verschlossen (Abb. 67). Während des zweimonatigen Beobachtungszeitraumes berichtete der Patient über durchgehende Beschwerdefreiheit und Symptomlosigkeit. Der Zahn war weiter durchgebrochen, und der junge Patient zeigte sich nun kooperativ, sodass die Behandlung ohne Sedierung fortgesetzt werden konnte. Die temporäre Kompositfüllung war intakt (Abb. 68), und auf einem neu angefertigten Röntgenbild erschien der zuvor deutlich erweiterte Parodontalspalt sichtbar verkleinert (Abb. 69).

Unter erneuter Lokalanästhesie und Trockenlegung mit Kofferdam konnte die endodontologische Therapie abgeschlossen werden. Obwohl die Kalziumhydroxidpaste nur bis zur Hälfte der Wurzellänge platziert wurde, floss ein Teil des Materials bis zum Wurzelapex (Abb. 67 und 69). Deswegen haben wir uns entschieden, anstatt eines Revitalisierungsversuches eine konventionelle Apexifikation mit einem Kalziumsilikatzement durchzuführen. Die Kalziumhydroxidpaste wurde mittels Spülung mit 3%igem NaOCl und Ultraschallaktivierung (25 U-File, Mani, Japan) entfernt. Nach einer finalen Spülung mit 17%iger EDTA (3 ml für 1 Min.) und Kochsalzlösung (5 ml für 2 Min.) wurden die Wurzelkanäle getrocknet und der 4–5 mm apikale Plug mit einem hydraulischen Kalziumsilikatzement (MTA+, Cerkamed, Polen) eingebracht. Das mittlere und das koronale Wurzeldrittel wurde mit erwärmter Guttapercha und AH Plus Sealer (Dentsply Sirona, USA) aufgefüllt (Abb. 70 und 71) und der Zahn mit einer Kompositrestauration – Estelite Universal Flow AO2 (Tokuyama, Japan), Tetric N-Ceram Bulk Fill (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) und Harmonize A3E, A3D (Kerr, USA) – nach adhäsiver Vorbehandlung mit Optibond FL (Kerr, USA) final versorgt (Abb. 72).

Diskussion

Im den dargestellten sechs Fällen zeigte sich die präeruptive intrakoronale Resorption in einer enormen Vielfalt an Größe, Form, Verlauf und klinischen Befunden. Diese Diversität erforderte eine sehr individuelle Art der Behandlung. Einige Autoren – unter anderem Seow et al. [6], van Nhat Thang Le et al [23] und F. Chouchene et al. [24] – versuchten, die vorliegenden Berichte über die PEIR zu systematisieren. Trotzdem gibt es bis heute keine festen PEIR-Behandlungsrichtlinien, alle Empfehlungen sind von einzelnen klinischen Falldokumentationen abgeleitet. Basierend auf der Röntgendiagnostik klassifizierte Seow PEIR-Defekte in drei Grade. Bei Grad I umfasst die Läsion weniger als ein Drittel der Dentindicke, bei Grad II zwischen einem Drittel und zwei Dritteln und bei Grad III dehnt sich der Defekt über zwei Drittel der Dentindicke in das zirkumpulpale Dentin aus [6]. Die Therapiemaßnahmen hängen nicht nur von der Größe des Defekts, sondern auch vom Zeitpunkt der Diagnosestellung, der Progression der Resorption und der Kooperation der z.T. noch sehr jungen Patienten/-innen ab. Für PEIR des Grades I wurde das sorgfältige Monitoring mit regelmäßigen Röntgenkontrollen empfohlen [22–24]. So könnten die Behandlungen bei nichtprogressiven Läsionen oft bis zum vollständigen Zahndurchbruch verschoben werden.

Die Fissurenversiegelung sofort nach dem Zahndurchbruch oder zeitgleich mit einer chirurgischen Freilegung erwies sich als effektive Methode für die Stabilisation der PEIR-Defekte der Grade I bis II bei Zähnen mit intaktem Zahnschmelz [25–27]. Abhängig von den Möglichkeiten und der Qualität der Trockenlegung können Glasionomerzement- [26] oder Komposit-Versiegelungsmaterialien verwendet werden [27]. Manmontri et al. zeigten keine Progression einer Grad-II-PEIR-Läsion des Zahnes 37 nach Fissurenversiegelung mit Komposit während eines achteinhalbjährigen Beobachtungszeitraumes [27]. Wenn eine absolute Trockenlegung mit Kofferdam möglich war, haben wir in den oben dargestellten Fällen zusätzlich zum Fissurenbohrer auch RONDOflex für die finale Reinigung der Fissuren vor der Versiegelung mit Komposit verwendet, um in einer konservativen Herangehensweise unzugängliche Zonen gut erreichen zu können. Zu diesem Zweck haben wir es auch für kleine Grad-I- und Grad-II-PEIR-Läsionen benutzt, die weit genug weg von der Pulpakammer waren: Diese Herangehensweise zeigte eine gute Effizienz in der Entfernung des nekrotischen Weichgewebes innerhalb der PEIR-Defekte. Im oben dargestellten Fall 1 war die Fissurenversiegelung selbst für die Stabilisation einer Grad-III-PEIR-Läsion in einem siebenjährigen Beobachtungszeitraum effektiv. Trotzdem haben Grad-II- bis Grad-III-PEIR-Läsionen ein deutlich höheres Risiko einer Progression in Richtung einer Pulpabeteiligung, sodass in der Literatur empfohlen wird, fortschreitende Grad-II- bis Grad-III-Defekte sofort nach deren Entdeckung zu behandeln und nicht bis zum Zahndurchbruch zu warten [23,24]. Diese komplexe Behandlung braucht allerdings oft eine Sedierung mit Lachgas oder eine Behandlung in ITN, da in diesen Fällen eine ausreichend gute Kooperation der Kinder kaum zu erwarten ist [7,22].

Nach einer chirurgischen Freilegung wurden die PEIR-Defekte in den meisten Fällen temporär mit Glasionomerzement oder IRM restauriert, wenn eine absolute Trockenlegung mit Kofferdamm nicht möglich war, um dann später (nach dem Durchbruch des Zahnes) eine suffiziente Kompositrestauration legen zu können [22,23,29,30]. Für PEIR-Läsionen, bei denen ein hohes Risiko einer Pulpaexposition gegeben ist, wird empfohlen, Handexkavatoren anstatt Rosenbohrer für die Entfernung des Weichgewebes zu nutzen [31]. In den von uns behandelten Fällen 3 und 5, die sehr komplexe Läsionen darstellten, konnte das residuale Weichgewebe weder mit Bohrern noch mit Handexkavatoren vollständig erreicht werden. Aus diesem Grunde kam hier zusätzlich eine Spülung mit 5,25%igem NaOCl zur Anwendung. So konnte das in Unterschnitten schwer erreichbare Weichgewebe aufgelöst werden. Bei den vor dem Durchbruch entdeckten PEIR-Fällen ist die Pulpa in der Regel nicht betroffen. Für die Vitalerhaltung dieser Zähne finden sich in der Literatur Empfehlungen zur Vitalerhaltung der Pulpa in Form einer indirekten oder direkten Überkappung – entweder klassisch mit Kalziumhydroxidpräparaten oder mit hydraulischen Silikatzementen wie MTA oder Biodentin [8,13,23,29]. Für umfangreiche Grad-III-PEIR-Läsionen bei Molaren, die oft nicht restaurierbar sind, ist im Allgemeinen die Extraktion die Methode der Wahl [25,32–34]. Der ideale Zeitpunkt für die Extraktion sollte kurz vor oder gleich nach dem Durchbruch des Zahnes sein, um den chirurgischen Eingriff weniger komplex zu halten [24]. In diesen Fällen ist eine spätere Einordnung der distalen noch nicht durchgebrochenen Molaren möglich, sodass die Kaufunktion – ohne eine verkürzte Zahnreihe – erhalten werden kann [25].

Wenn eine Grad-II- bis Grad-III-PEIR-Läsion zu spät – während oder nach dem Durchbruch – diagnostiziert wird, können die Defekte schnell infiziert werden und infolgedessen zu einer Pulpitis oder einer Nekrose der Pulpa führen. In diesen Fällen kommen außer einer Extraktion eine Pulpotomie, eine Wurzelkanalbehandlung mit Apexifikation oder eine Revitalisierung infrage [24]. Hülsmann zeigte einen positiven Verlauf der vitalerhaltenden Behandlung einer Grad-III-PEIR-Läsion mit einer symptomatischen Pulpitis des durchgebrochenen Zahnes 45 innerhalb eines einjährigen Beobachtungszeitraumes. In seinem Fall wurde eine zervikale Pulpotomie mit Biodentine vorgenommen und der Defekt mit einem Komposit restauriert [8]. Yang et al. beschrieben zwei Fälle einer Revitalisierung von Zähnen mit einer Grad-III-PEIR-Läsion in Kombination mit einer bereits vorliegenden Pulpanekrose. Im ersten Fall wurde eine Revitalisierung mit Kalziumhydroxid und MTA bei einem achtjährigen Mädchen vorgenommen. Nach 14 Monaten der Beobachtung zeigten sich ein Fortschreiten des Wurzelwachstums in Länge und Dicke der Wurzelwände sowie periapikal unauffällige Verhältnisse [35]. Der zweite Fall einer Revitalisierung des Zahnes 44 mit einer Grad-III-PEIR-Läsion und einer Pulpanekrose konnte nur über drei Monate beobachtet werden. Das ist zwar etwas zu kurz, um einige finale Schlussfolgerungen zu ziehen, dennoch war das Kind beschwerdefrei. Generell hat nach Cvek die Revitalisierung eine gute Prognose für die Stadien 1 bis 3 der Wurzelentwicklung [35]. Die letzte systematische Übersichtsarbeit und Metaanalyse aus dem Jahr 2023 zeigte eine 88,3%ige Erfolgsquote der Revitalisierung – dies ist vergleichbar mit den 90,6% für die Apexifikation mit Kalziumsilikatzementen [36].

Durch die frühzeitige Entdeckung einer PEIR-Läsion können Schäden, die zu endodontischen oder chirurgischen Komplikationen führen könnten, vermieden werden, was zum langfristigen Erhalt dieser Zähne beiträgt. Daher sollte eine routinemäßige Röntgendiagnostik von nicht durchgebrochenen Zähnen bei der Erstvisite für neue Patienten/-innen auch bei klinisch völlig intakter Restbezahnung und guter Mundhygiene empfohlen werden [7]. Auf die wichtige Rolle von Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden bei der Diagnostik intrakoronaler Resorptionen soll in diesem Zusammenhang hingewiesen werden [7]. Ein besonderes Augenmerk sollte auf ektopische und verlagerte Zähne oder bei Vorliegen eines verzögerten Zahndurchbruchs gerichtet werden [13,38]. Wenn eine PEIR-Läsion vor der Eruption diagnostiziert wird, ist es wichtig, zwischen einer progressiven Läsion und einer statischen zu differenzieren. Hierzu werden Röntgenkontrollen im Abstand von maximal sechs Monaten (große Läsionen) und zwölf Monaten (kleine Läsionen) empfohlen [7]. Die Entscheidung, ob eine PEIR zu behandeln ist oder nicht, hängt von der Progression der Läsion und ihrer Nähe zur Pulpa ab.

Fazit

Die präeruptive intrakoronale Resorption ist ein seltenes Krankheitsbild mit vielfältigen klinischen Gesichtern. Die individuelle Behandlungsplanung basiert auf dem Zeitpunkt der Diagnosestellung, der Progression und der Größe der Resorption und einer eventuell bereits vorhandenen oder zu befürchtenden Pulpabeteiligung. Routinemäßige Röntgenkontrollen spielen eine sehr große Rolle in der frühzeitigen Diagnostik von PEIR-Defekten.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.