Dentalamalgam stellt eine der Hauptquellen für die Belastung mit anorganischem Quecksilber dar [1]. Nach einem Beschluss der Europäischen Kommission wird die Verwendung von Amalgam ab 2025 verboten [2]. Die Entfernung von Amalgamfüllungen gehört zu den alltäglichen Routinemaßnahmen in der zahnärztlichen Praxis.

Die Dauer, der für die Entfernung einer vorhandenen Amalgamfüllung benötigten Zeit ist unterschiedlich und hängt in erster Linie von der Anzahl der Flächen, also der Größe der vorhandenen Füllung ab. Ist für die Entfernung einer kleinen, einflächigen Füllung nur ein minimaler Zeitrahmen von einigen Sekunden nötig, bedarf es zur restlosen Entfernung bei großen, sogenannten mehrflächigen Füllungen auch mehrerer Minuten. Während für die Verwendung des Dentalwerkstoffs Amalgam klare Einschränkungen formuliert wurden, existieren für die Entfernung bestehender Amalgamrestaurationen lediglich unscharf formulierte Empfehlungen, mit deren Hilfe das Risiko einer gesundheitlichen Belastung der Patienten/-innen durch eine Entfernung vermieden werden soll.

Bei der zahnärztlichen Behandlung von Frauen „sollen bestehende Amalgamfüllungen während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht entfernt werden, sofern keine dringende zahnärztliche Indikation dazu besteht. Bei dringlicher zahnmedizinischer Indikation können jedoch einzelne Füllungen mit schonender Technik entfernt werden [3].“ Zur neuerlichen Untersuchung der Quecksilberbelastung der Behandelnden und Patienten wurden nun in meiner Zahnarztpraxis in Kooperation mit Prof. Dr.-Ing. Martin Garbrecht von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg umfangreiche Messungen durchgeführt.

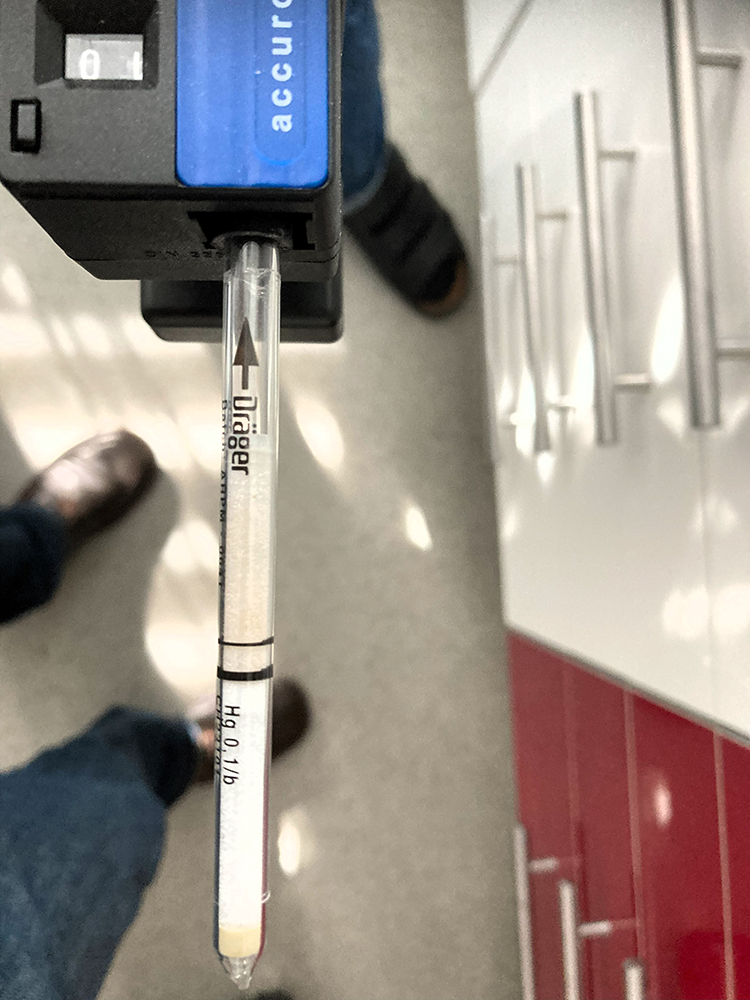

Methode

Dr. H. W. Bertelsen

Dr. H. W. Bertelsen

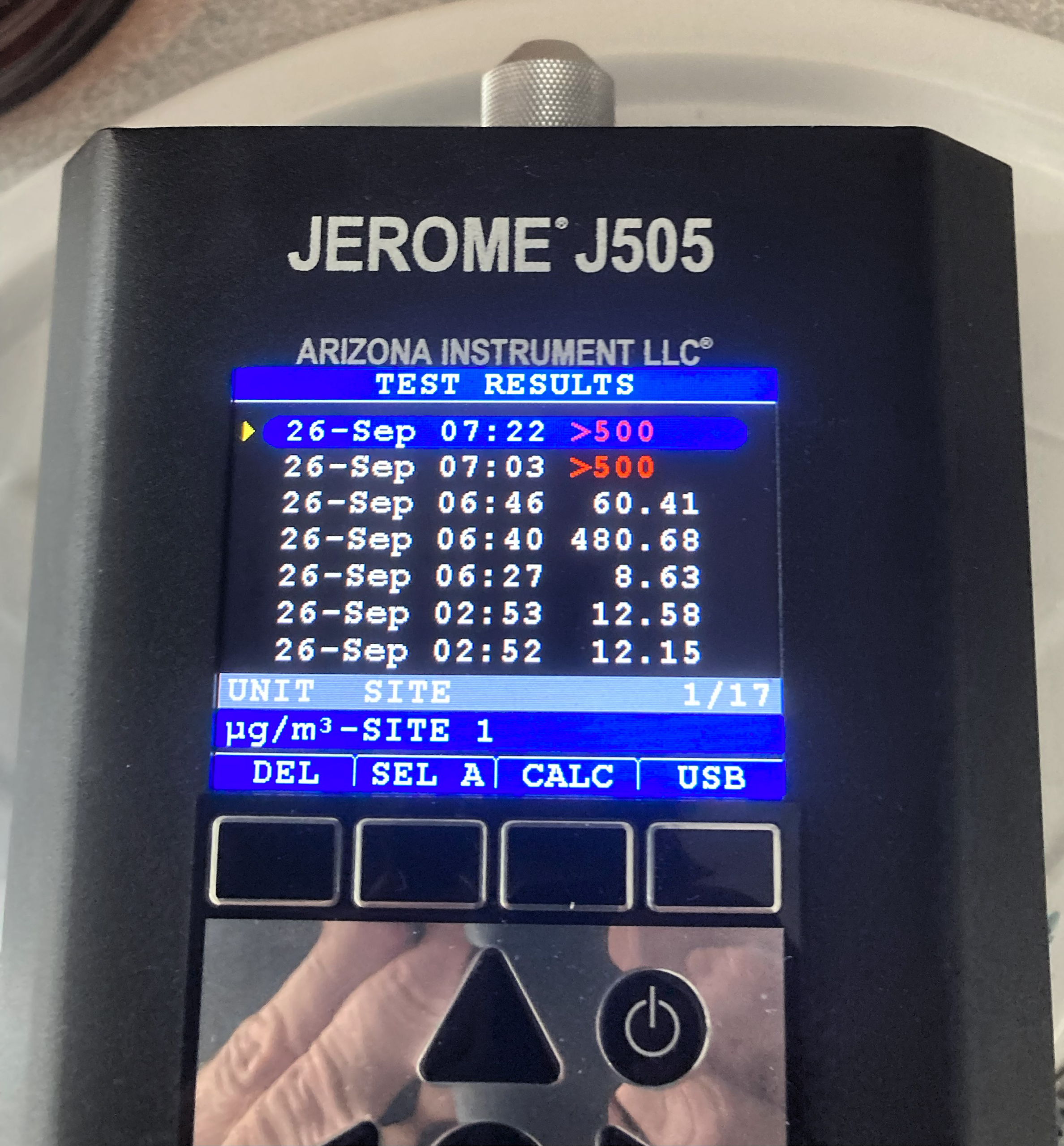

Ergebnisse

Dr. H. W. Bertelsen

Dr. H. W. Bertelsen

Auch bei Einsatz der Absaugung wurde der MAK-Wert von 20 μg/m3 deutlich überschritten. Damit wird die OSHA PEL (zulässige Expositionsgrenze) [4] ebenfalls weit überschritten. Die Ergebnisse bestätigen vollumfänglich die Untersuchungen von Warwick und Young [5].

Diskussion

Die gesundheitsschädliche Wirkung von Hg-Dämpfen ist bekannt. Auch teratogene Effekte sind im Tierversuch beschrieben [4]. Im Gegensatz zum oral aufgenommenen Quecksilber, bei dem lediglich 0,01% der verschluckten Menge vom Körper aufgenommen werden, werden bei der Inhalation von Hg-Dämpfen bis zu 80% resorbiert [4]. Zahnärztliche Schutzmaßnahmen für Patienten/-innen (z.B. Kofferdam-Technik) schützen nicht vor der inhalativen Belastung durch entstehende Hg-Dämpfe.

Ein Teil der Emissionsfahne wird, bedingt durch Verwirbelungen mit Spraykühlung, in die für Personal und Patienten/-innen für die Inhalation relevanten Umgebungsbereiche transportiert. Eine Entfernung von Amalgamfüllungen wird von vielen Patienten/-innen gewünscht und angestrebt.

Nicht nur bei bestehendem Kinderwunsch wird z.B. von vielen Krankenkassen sogar eine Entfernung von Amalgamfüllungen ausdrücklich empfohlen. Auch veranlassen Tumorpatienten/-innen sehr häufig im Rahmen eines falsch verstandenen Wunsches nach „Entgiftung“ die Entfernung ihrer noch intakten Amalgamfüllungen.

Dabei werden sie überflüssigen inhalativen toxischen Belastungen ausgesetzt und geraten häufig ungewollt in die Fänge der Scharlatanerie. So sind amalgamgefüllte Zähne oftmals Basis dubioser Entgiftungsbehandlungen („Detox“) mit Spirulina-Algen, „Homöopathie“ u.a., für die bis dato keinerlei Wirksamkeit nachgewiesen wurden.

Sowohl im Fall eines Kinderwunsches als auch im Rahmen einer Tumorbehandlung überwiegen somit nachweislich die Gefahren einer Amalgamentfernung aufgrund nicht abschätzbarer Risiken durch die Inhalation von Quecksilberdämpfen. Aufgrund einer fehlenden Plazentaschranke [8] gilt für Patientinnen in der frühen Schwangerschaft (3. bis 10. SSW): Findet das Herausbohren im Zeitraum der teratogenetischen Determinationsperiode statt, so können teratogene oder embryotoxische Effekte, z.B. Ausbildung einer Lippen- Kiefer-Gaumenspalte, nicht sicher ausgeschlossen werden. Weder Blut- noch Speichel- oder Urintestungen sind geeignet, um die Belastungen durch inhalative toxische Peaks nachzuweisen, da sie in der Regel mit großem zeitlichem Abstand zu zahnärztlichen Behandlungen erfolgen und somit eher dazu beitragen, die potenziellen Gefahren inhalativer Risiken zu verschleiern.

Risikominimierung – Konsequenzen für Patientinnen

Weil die inhalative Resorptionsrate nachweislich sehr hoch ist und keine Plazentaschranke für Quecksilber und pharmakodynamische Effekte während einer möglichen Frühschwangerschaft existiert [8], sollte zur Vermeidung von Belastungen durch Quecksilberdämpfe bei der Behandlung von Schmerzpatientinnen mit unklarer Schwangerschaftsanamnese sowie bei stillenden Müttern wegen der möglichen Übertragung zum Säugling auf die Trepanation amalgamgefüllter Zähne stets verzichtet und stattdessen besser eine Dekapitation des schmerzenden Zahnes durchgeführt werden. Quecksilberdampf, der die Plazentaschranke passiert, kann in den fötalen Blutkreislauf gelangen. Bei schwedischen Frauen (n = 119) wurde eine Korrelation zwischen der Zahl der Amalgamfüllungen und dem Gehalt an anorganischem Quecksilber in der Plazenta nachgewiesen [6].

Die Konzentration in der Plazenta lag um etwa das 3-Fache höher als im mütterlichen Blut. Kinder mit amalgamgefüllten Milchzähnen sollten bei akuten Schmerzen keinesfalls Trepanationsbohrungen ausgesetzt werden, weil sie sonst wegen ihres höheren Verhältnisses von Lungenoberfläche zum Körpergewicht sowie eines höheren Minutenvolumens einer höheren Dosis von Quecksilber ausgesetzt sind.

Risikominimierung – Konsequenzen für den Arbeitsschutz Anglen und Gruninger berichten von erhöhten Gesundheitsrisiken (Infertilität, Neuropathien, Psyche) im Zusammenhang mit Quecksilberamalgam für Arbeitende im zahnärztlichen Umfeld [7]. Um Mitarbeiter/-innen vor den Quecksilberdämpfen zu schützen, sollten zahnärztliche Arbeiten an amalgamgefüllten Zähnen (Trepanationen, Präparationen, Amalgamentfernungen) daher ausschließlich unter den Kautelen eines konsequenten Atemschutzes erfolgen (z.B. A1HgP3 von 3M).

Quellen:

[1] https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/thema-chemikalien/publikationenchemikalien/publikationen-chemikalien/verwendung-entsorgung-umwelteintraegequecksilber. [2] https://germany.representation.ec.europa.eu/news/giftiges-quecksilber-eu-kommissionverbietetverwendung-von-zahn-amalgam-ab-2025-2023-07-14_de [3] https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/UmweltKommission/Archiv/Amalgam_Stellungnahme.pdf?__blob=publicationFile [4] https://wwwn.cdc.gov/TSP/MMG/MMGDetails.aspx?mmgid=106&toxid=24 [5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6637613/ [6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1240842/ [7] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26314975/ [8] https://www.zm-online.de/artikel/2023/zm-2023-06/zahnaerztliche-pharmakotherapie-inder-Schwangerschaft

Näheres zu den Autoren des Fachbeitrages: Dr. Hans-Werner BertelsenBildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.