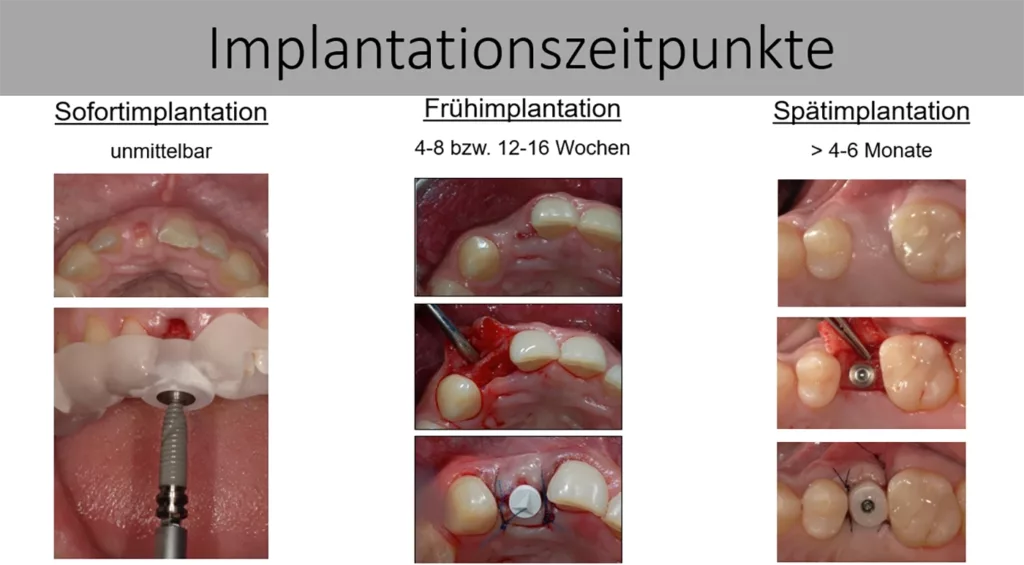

Der Zeitpunkt für eine Implantation richtet sich im Wesentlichen nach dem zeitlichen Heilungsverlauf der Extraktionsalveole. So ist bei der Sofortimplantation maximal das Blutkoagel der abgeschlossenen Hämostase vorhanden. Bei der Frühimplantation ist das Weichgewebe vollständig ausgeheilt, nicht aber das Hartgewebe. Dies ist erst bei der Spätimplantation nach frühestens 4 bis 6 Monaten der Fall [1–4]. Tabelle 1 zeigt die zeitliche Einteilung der Implantationsprotokolle.

| Implantationszeitpunkt | Einteilung nach ITI-Konsensuskonferenz 2004 [1] | Zeitfenster | Physiologische Heilungsphasen nach Zahnextraktion [2] |

| Sofortimplantation | Typ I | < 1 Tag | Blutkoagel |

| Frühimplantation | Typ II | 4–8 Wochen | Weichgewebliche Abheilung abgeschlossen |

| Typ III | 12–16 Wochen | Partielle knöcherne Ausheilung (ca. 2/3 der Alveole) | |

| Spätimplantation | Typ IV | 4–6 Monate | Knöcherne Ausheilung der Alveole abgeschlossen |

Risiko patientenindividuell evaluieren

Um den richtigen Zeitpunkt für eine Implantation abzuwägen, empfiehlt die Leitlinie eine eingehende Planung und Diagnostik. Sobald die Indikation für eine Zahnextraktion vorliegt, sollte nach entsprechender Patientenaufklärung über Alternativen direkt mit der Planung begonnen werden, die neben dem Protokoll und der Positionierung auch die prothetische Versorgung einschließt [5]. Auf Basis der Anamnese und der klinischen sowie radiologischen Befunde soll eine patientenindividuelle Risikoevaluation erfolgen. Hierbei verweist die Autorenschaft der Leitlinien auch auf die Leitlinien der Risikopatienten/-innen, z.B. Personen nach Bestrahlung im Kopf-Hals-Bereich, Personen mit Diabetes mellitus, Immundefizienz oder die unter antiresorptiver Therapie stehen. Klinisch ist die Beurteilung der lokalen Ausgangssituation von zentraler Bedeutung [6]:

- Qualität, Quantität und Morphologie des Hartgewebes,

- Qualität, Quantität und Morphologie des Weichgewebes,

- Vorhandensein von lokalen Pathologien,

- Zustand der Nachbarzähne.

Implantationszeitpunkt wählen

Traditionelle Protokolle empfehlen die Insertion von Implantaten nach Abschluss einer vollständigen weich- und hartgeweblichen Abheilung der Extraktionsregion; diese erfolgt in der Regel nach 6 Monaten. Da es insbesondere in den ersten 3 bis 6 Monaten zu Knochenum- und -abbauprozessen kommt, können Augmentationen indiziert sein. Aus diesem Grund wurden neue klinische Protokolle etabliert, die darauf abzielen, die gesamte Behandlungsdauer zu verkürzen und die Anzahl der chirurgischen Eingriffe zu reduzieren [1–4]. Im Folgenden werden die einzelnen Protokolle (Abb. 1) kurz beschrieben. Jedes weist typische klinische Rahmenbedingungen und technische Eigenheiten auf, aus denen sich spezifische Vor- und Nachteile ergeben. Daher erfolgt die Wahl stets patientenindividuell nach Evaluation der systemischen und lokalen Risikofaktoren.

Sagheb

SaghebDie Spätimplantation

Die Spätimplantation (Abb. 1c) erfolgt frühestens nach 4 bis 6 Monaten post extractionem. Um Augmentationen in Folge der einsetzenden Atrophiephänomene innerhalb dieser Zeitspanne von vornherein zu vermeiden oder deren Ausmaße zu verringern, empfiehlt die Leitlinie bereits während der Extraktion ein geeignetes Alveolenmanagement, z.B. in Form einer Alveolar Ridge Preservation (ARP) [7–11]. Gerade vor Spätimplantationen hat sich dieses Vorgehen als effizient erwiesen, und Daten zeigen nach ARP ein verbessertes Implantatüberleben [12].

Insgesamt finden Behandelnde durch die vollständige Ausheilung des Knochens, ggf. nach ARP oder Augmentation, stabile Verhältnisse für eine Implantation vor. Demnach eignet sich die Spätimplantation insbesondere für Patientinnen und Patienten mit verzögerter Knochenumbau- und Knochenneubildungsrate oder beim Vorliegen von lokalen und systemischen Risikofaktoren (z.B. Diabetes, Immundefizienz, Bestrahlung, antiresorptive Therapie) zum Zeitpunkt der Zahnextraktion, die ein eigenständiges Risiko für die Implantation darstellen. Die Spätimplantation ist bei diesen Risikopatientengruppen dennoch mit hohen Überlebensraten beschrieben [13–16].

Die Frühimplantation

Die Frühimplantation (Abb. 1b) bildet den Kompromiss zwischen einer Spät- und einer Sofortimplantation, nämlich aus einer vollständigen weichgeweblichen und ggf. teilweise knöchernen Heilung sowie einer verkürzten Behandlungsdauer. So sind augmentative Maßnahmen meist in geringerem Maße notwendig. Zudem ist die Implantatinsertion im Vergleich zur Sofortimplantation technisch etwas einfacher.

Frühimplantationen können bei Patientinnen und Patienten mit akut entzündlichen Prozessen wie infizierten Alveolen oder anatomischer Kompromittierung sowie ausgeprägten lokalen Pathologien zum Einsatz kommen. So kann das Risiko für eine Wundinfektion bzw. bakterielle Kontamination im Gegensatz zu einer Sofortimplantation minimiert werden, da durch die abgeschlossene weichgewebliche Abheilung ein sicherer plastischer Wundverschluss erreicht werden kann [17–20].

Die Sofortimplantation

Sofortimplantationen (Abb. 1a) zum Ersatz einzelner Zähne erfolgen noch in der Sitzung der Zahnextraktion und reduzieren sowohl die Anzahl der chirurgischen Eingriffe als auch die Gesamtbehandlungsdauer deutlich, weisen aber im Vergleich zu Früh- bzw. Spätimplantationen eine reduzierte Überlebensrate auf [3,11,21]. Dies ist insbesondere dadurch zu erklären, dass ihr Erfolg von vielen patientenseitigen, systemischen und lokalen Faktoren abhängig ist. Zudem ist die Sofortimplantation behandlerseitig besonders techniksensitiv, denn häufig sind in gleicher Sitzung augmentative Maßnahmen erforderlich. Um atraumatisch zu arbeiten, wird in der Regel auf die Lappenbildung verzichtet, was die Übersicht im Operationsgebiet einschränkt. Des Weiteren hängt die Primärstabilität des Implantats stark vom apikalen oder auch palatinalen Restknochenangebot bzw. der Breite des interradikulären Septums ab. Aus diesen Gründen soll die Indikation nach sorgfältiger Abwägung individuell getroffen werden [3,11,22,23].

Bei ausgedehnten knöchernen Defekten, die eine Primärstabilität des Implantats verhindern, soll keine Sofortimplantation durchgeführt werden [2,4,11,25]. Bei systemischen Risikofaktoren, die mit einer reduzierten Knochenumbau- und Knochenneubildungsrate einhergehen, soll die Indikation für eine Sofortimplantation kritisch gestellt werden. Bei Patienten unter medikamentöser Behandlung mit Knochenantiresorptiva bzw. mit Radiatio im Kopf-Hals-Bereich sollte die Indikation für eine Sofort- und Frühimplantation nicht gestellt werden [14,15].

Aus diesen Gründen eignet sich die Sofortimplantation vor allem für allgemein gesunde Patientinnen und Patienten mit guter anatomischer Ausgangssituation bzw. gutem Knochen- und Weichgewebeangebot sowie einer hohen Compliance. Insbesondere bei Risikogruppen ist es wichtig, genau abzuwägen, ob sofort implantiert wird, da die Konsequenzen, die sich aus Komplikationen bei diesen Patientenkollektiven ergeben, im Vergleich zu Gesunden sehr viel weitreichender sein können. Die Empfehlungen der Leitlinie zur Sofortimplantation werden anhand des folgenden Patientenfalles veranschaulicht.

Fallbeispiel

Ausgangssituation

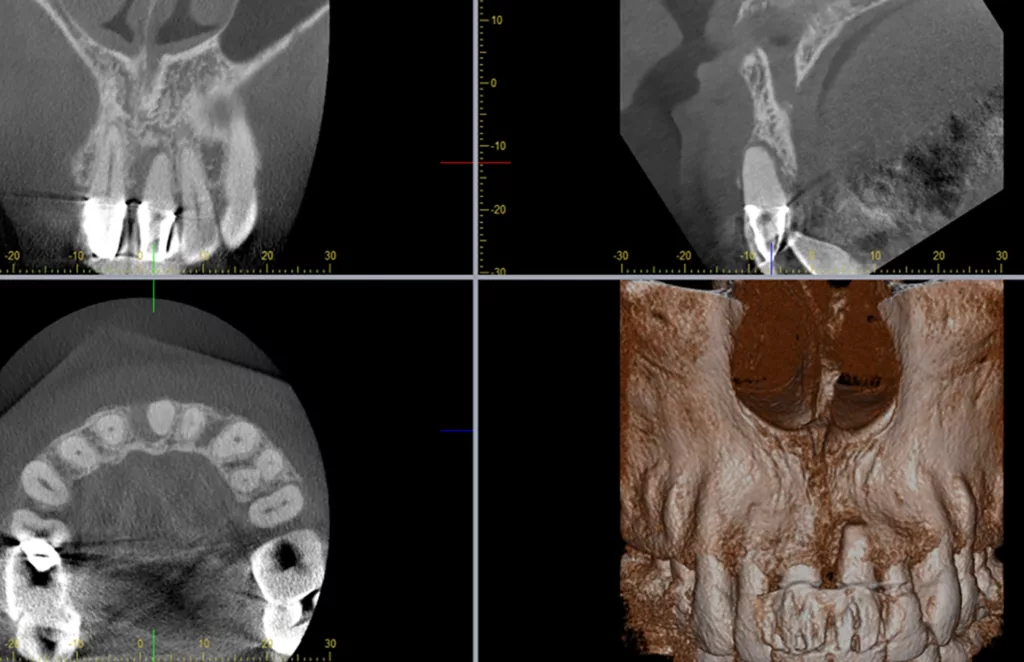

Eine 63-jährige Patientin stellte sich mit Beschwerden an Zahn 21 in der Universitätsmedizin Mainz vor. Nach einem Frontzahntrauma in der Jugend wurden Zahn 11 und 21 mit Kronen versorgt (Abb. 2a). Vor kurzem erfolgte alio loco eine frustrane Wurzelkanalbehandlung an 21 (Abb. 2b). Klinisch zeigte sich der Zahn perkussionsempfindlich und entzündet. Um die Ausgangssituation nach der Einzelzahnaufnahme (Abb. 3a) sowie die knöcherne Situation besser beurteilen zu können, wurde ein DVT angefertigt. In der Aufnahme sind der obliterierte Wurzelkanal von 21 sowie der verbreiterte Parodontalspalt mit apikaler Aufhellung deutlich in der Frontalansicht zu sehen (Abb. 3b). Die Patientin wünschte eine möglichst rasche Versorgung, weshalb die Ausgangssituation auf eine Sofortimplantation hin überprüft wurde.

| Leitlinienempfehlung: „Die Anfertigung eines dreidimensionalen Röntgenbildes kannüber die genaue Darstellung der Knochendimension und mögliche lokale Pathologien hinaus wertvolle Hinweise zur lokalen Situation liefern und somit für die Entscheidungsfindung zur Sofortimplantation hilfreich sein [6,25,26].“ |

Die Patientin war allgemein gesund, hatte eine gute Mundhygiene und somit gesunde Nachbarzähne. Außer der Einziehung im Bereich des Alveolarkamms distal der Wurzel von 21 zeigten sich keine weiteren lokalen Risikofaktoren. Die hart- und weichgeweblichen Voraussetzungen waren somit suffizient und so konnte das Team dem Wunsch der Patientin nachkommen. Leitliniengerecht erfolgte die Gesamtplanung der Implantate inklusive einer provisorischen Sofortversorgung und der definitiven Prothetik mit Keramikkronen bereits vor der Extraktion von 21. Da der Pfeiler des Zahns 11 erhaltungswürdig war, sollte dieser nur neu überkront werden.

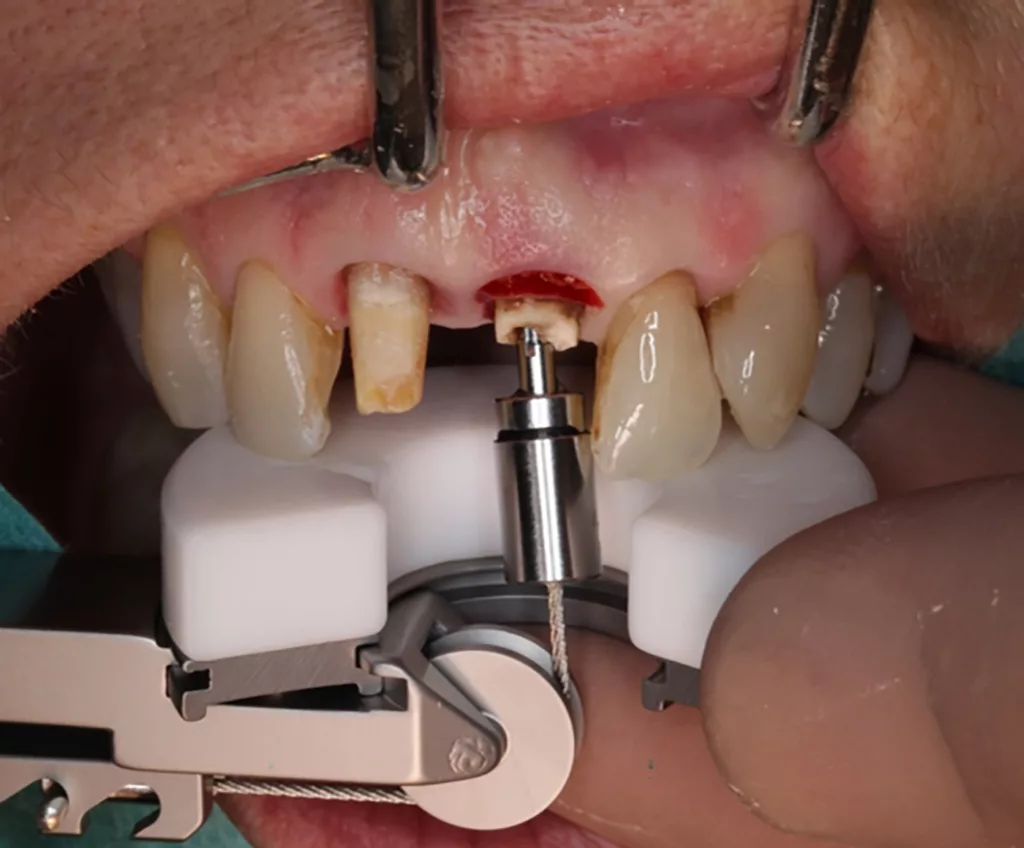

Extraktion und Sofortimplantation

Der Pfeilerstumpf von 21 wurde mithilfe eines Extraktionssystems (Benex®-Control, Hager & Meisinger) entfernt (Abb. 4a und b), denn es wird ein minimalinvasives Vorgehen empfohlen, um eine maximale Schonung des Hart- und Weichgewebes im Bereich der geplanten Implantatregion für eine optimale Wundregeneration sicherzustellen.

| Leitlinienempfehlung: „Bei geplanter Sofortimplantation soll die Zahnextraktion chirurgisch so atraumatisch wie möglich erfolgen. Nach der Extraktion soll eine sorgfältige Entfernung des Granulationsgewebes in der Alveole und eine Kürettage des Alveolarknochens vorgenommen werden [2,4,6, 27–29].“ |

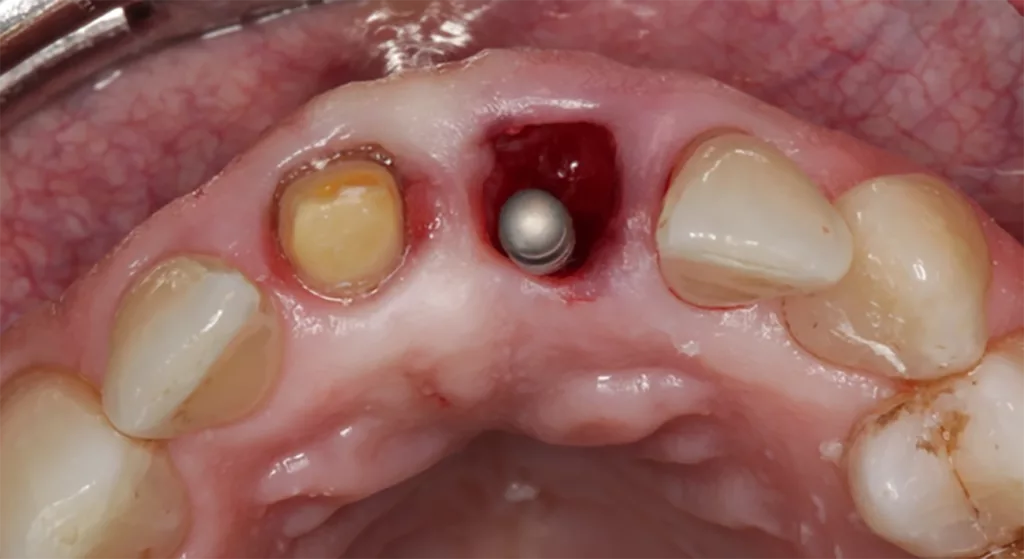

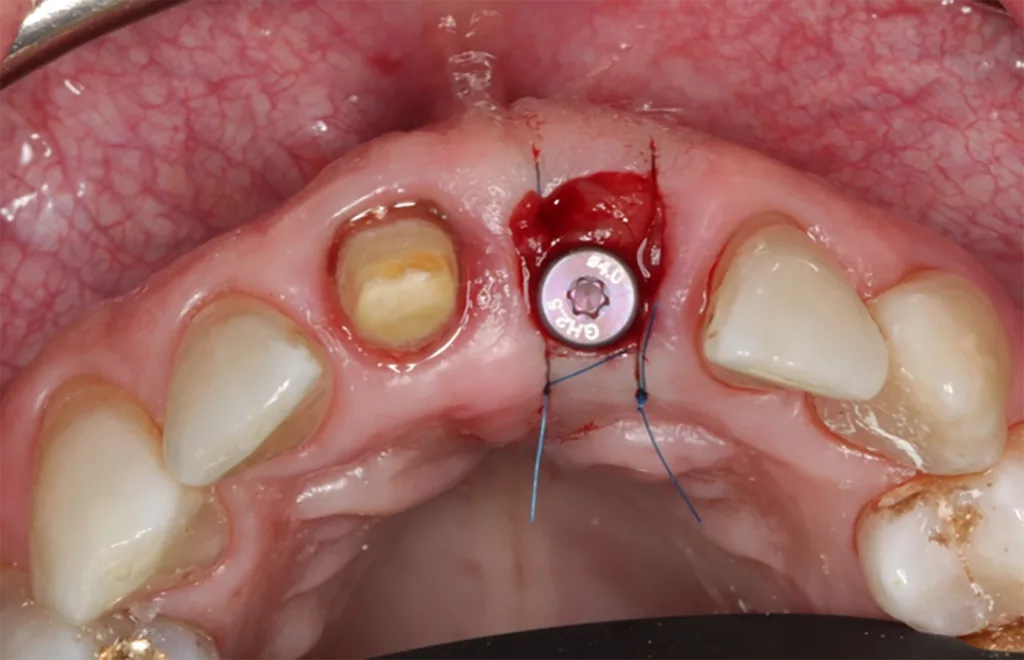

Nach der Kürettage wurde das Implantat (Straumann® BLX, Straumann) in die frische Extraktionsalveole eingebracht (Abb. 5a und b). Wie bereits erwähnt, ist die korrekte Positionierung des Implantats bei der Sofortimplantation besonders komplex – insbesondere in der Oberkieferfront.

| Leitlinienempfehlung: „Die Sofortimplantation stellt hinsichtlich der korrekten dreidimensionalen Position und Stabilisierung in der Extraktionsalveole eine besondere Herausforderung dar. In der Oberkieferfront sollte die achsengerechte und positionsgerechte Implantatinsertion palatinal orientiert sein [2,6].“ |

In diesem Fall erfolgte bei dickem Gingivatyp und vorhandener vestibulärer Lamelle das Auffüllen des Gaps mittels autologen Knochenchips. Hierzu wurden aus dem Kieferwinkel mithilfe eines Bonescrapers autologe Knochenspäne entnommen (Abb. 6a), die mit i-PRF gemischt als Augmentat dienten (Abb. 6b).

| Leitlinienempfehlung: „Bei dünnem Gingivatyp bzw. dünner vestibulärer Knochenlamelle und vertikalem Gewebedefizit in der ästhetischen Zone sollte eine simultane weichgewebliche und/oder hartgewebliche Augmentation/Optimierung des Implantatlagers im Rahmen der Sofortimplantation durchgeführt werden [6,11,30].“ |

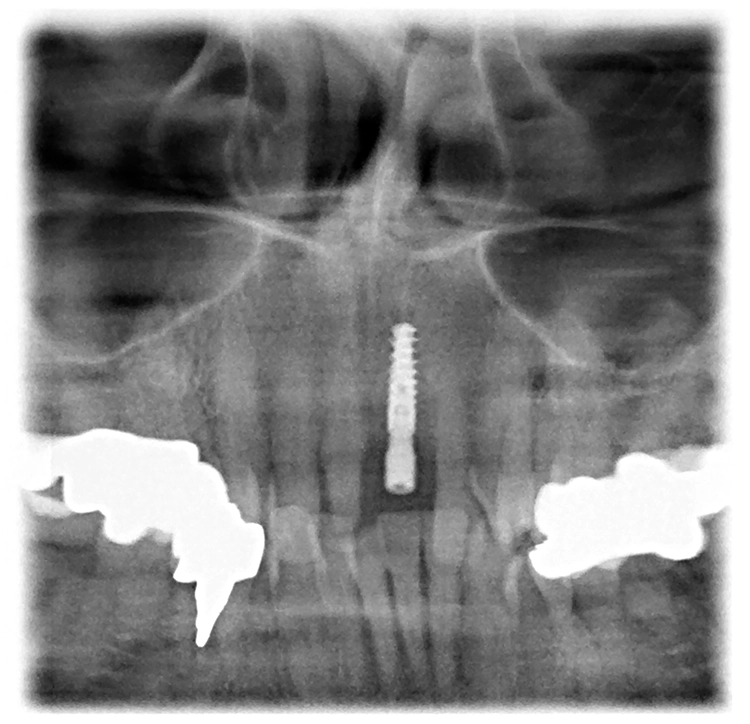

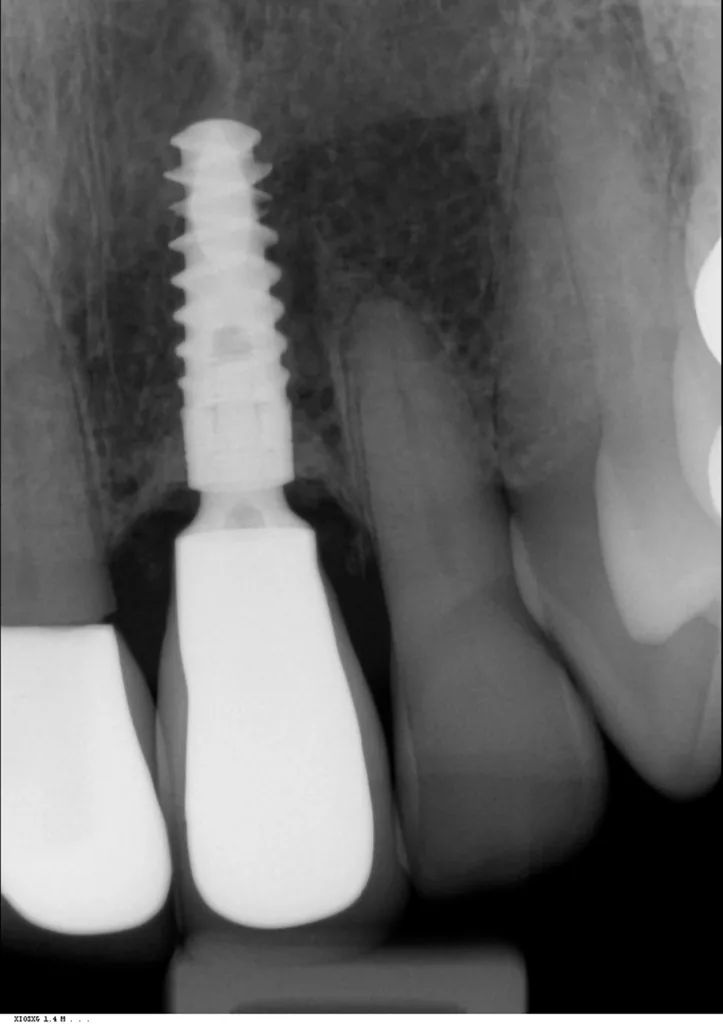

Das Augmentat wurde zusätzlich vestibulär von einer PRF-Matrix abgedeckt (Abb. 7a und b). Eine weichgewebliche Augmentation war bei einem dicken Gingivaphänotyp im vorliegenden Fall nicht notwendig. Die Post-OP-Kontrolle zeigte eine ideale Positionierung des Implantats (Abb. 8). Dank eines progressiven Designs lassen sich auch in solchen Fällen gute Primärstabilitäten bei deutlich kürzeren Implantatdimensionen realisieren. Hier war dies aufgrund apikaler Einziehung im Bereich des Alveolarkamms bei achsengerechter Positionierung des Implantats hilfreich.

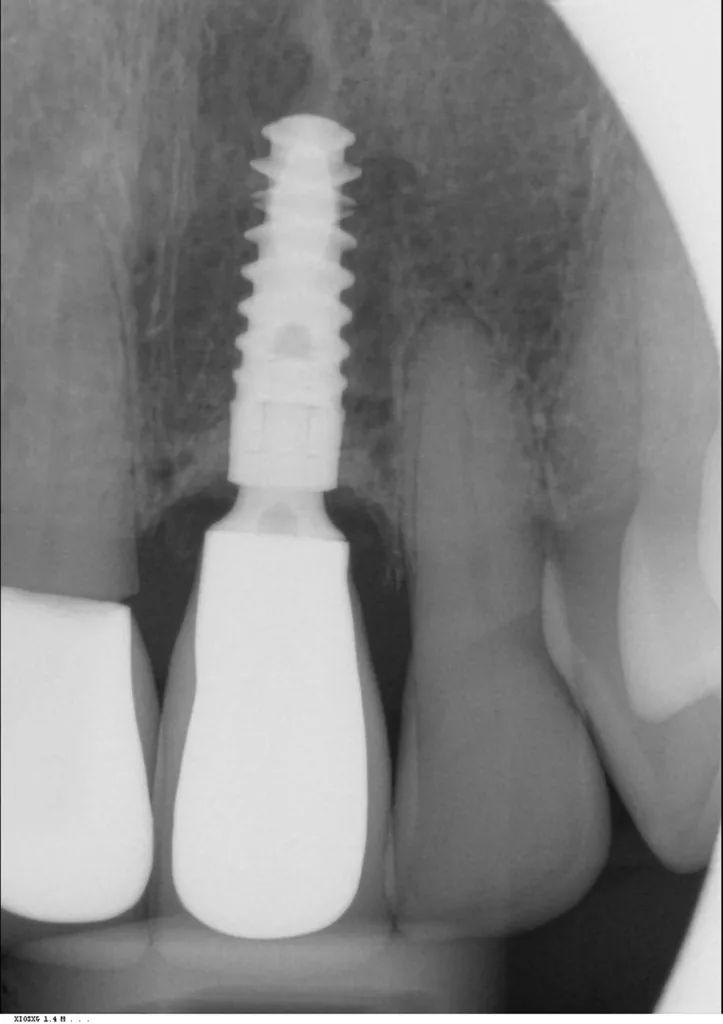

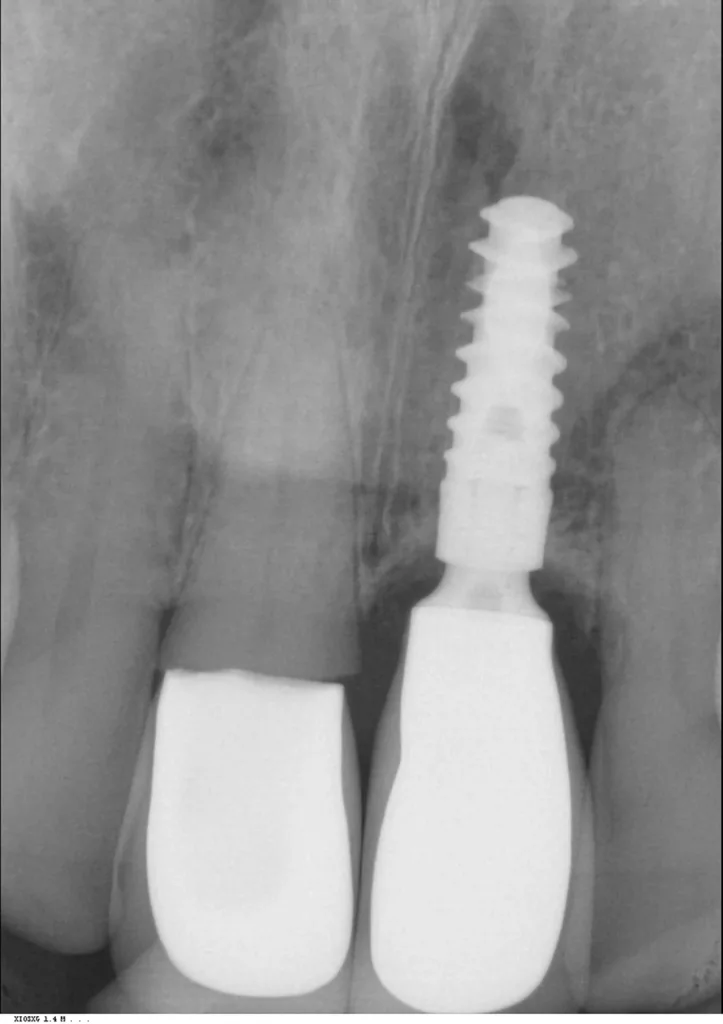

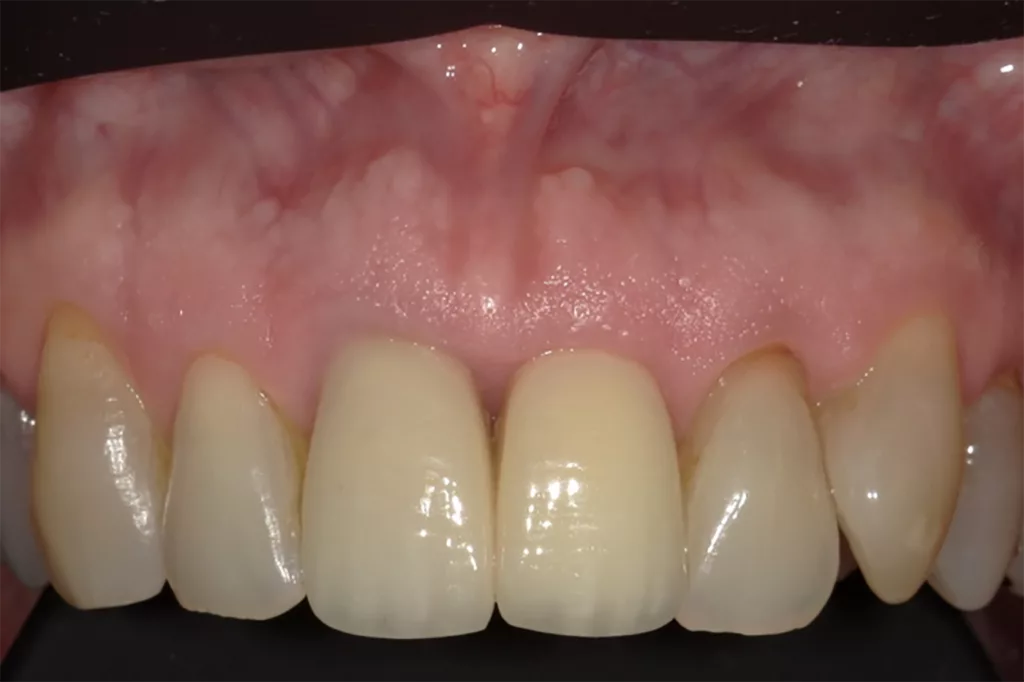

Dank der Stabilität konnte so auch das zuvor geplante Provisorium noch in der laufenden Sitzung eingegliedert werden (Abb. 9). Über 8 Wochen erfolgten engmaschige Post-OP-Kontrollen (Abb. 10a und b), bis die definitive Neuversorgung nach 6 Monaten, bestehend aus der Einzelzahnkrone 11 und der Implantatkrone 21, eingegliedert werden konnte (Abb. 11a und b). Die Abbildungen 12a und b zeigen den Vorher-nachher-Vergleich der prothetischen Situation. Bei der 3- und 5-Jahres-Kontrolle dokumentieren sich sowohl in den Röntgenbildern (Abb. 13a–c) als auch klinisch (Abb. 14a und b) persistierend stabile Hart- und Weichgewebeverhältnisse sowie eine hohe Ästhetik.

Fazit

Der gewählte Implantationszeitpunkt kann sich negativ auf den Implantationserfolg und das Überleben der Implantate auswirken, wenn die notwendigen spezifischen Auswahlkriterien nicht erfüllt sind und/oder die Durchführung des klinischen Verfahrens von unzureichender Qualität ist. Die Implantationsprotokolle und die damit verbundenen Vorteile und Risiken sollten generell sorgfältig individuell abgewogen werden. Dies gilt sowohl bei der techniksensitiven Sofortimplantation, die patientenseitig eine gute hart- und weichgewebliche Ausgangssituation sowie eine hohe Compliance erfordert, als auch bei den implantologisch Tätigen, denen viel Know-how und chirurgische Erfahrung abverlangt wird.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.