|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

In der Praxis des Autors spiegelte sich diese Schnittstelle immer mehr im Alltag wider, als sich unterschiedliche Patientenklientel gehäuft mit Komorbiditäten vorstellte (z.B. Lückensituationen, kieferorthopädische Befunde sowie ästhetische Defizite) und der Behandler seinen Fokus nicht nur auf einen Behandlungsansatz legen konnte. Häufig waren die Patienten/-innen durch soziale Netzwerke, das Internet und durch Werbung schon mit hohen ästhetischen Vorstellungen und dem Wunsch nach einem Makeover zum Ersttermin erschienen. Dieser Herausforderung versucht sich der Autor mittels der nachfolgenden drei Strategien zu stellen:

1. Rein kieferorthopädischer Lückenschluss per Alignertherapie, wobei bei komplizierten Fällen durchaus auch herkömmliche kieferorthopädische Behandlungsmethoden wie Multibandtherapie oder Dysgnathieoperation angewendet werden können [8].

2. Rein prothetischer Lückenschluss, d.h. vorrangig Lückenschluss durch Titan- oder Keramikimplantate, wobei auch Brückenversorgungen denkbar wären.

3. Kombiniert kieferorthopädischer (Alignertherapie) und prothetischer (Implantation) Lückenschluss, wobei man dann noch unterscheiden kann, ob die Implantation und Implantatversorgung nach Alignertherapie stattfinden oder die Implantation und Alignertherapie simultan stattfinden und lediglich die prothetische Versorgung des Implantates nach Abschluss der Alignertherapie erfolgt.

Patientenfall 1: Lückenschluss per Alignertherapie

Die Alignertherapie beruht allgemein auf dem Prinzip, die Zahnstellung mittels multipler, der Zielsituation angepasster Schienen zu ändern. Dabei stellt neben Fotostatus und Röntgendiagnostik vor allem ein Kieferscan die Grundlage der Behandlung dar (auch eine Abdrucknahme ist möglich, erschwert jedoch den digitalen Workflow solcher Behandlungen). Auf dem Markt gibt es derzeit mehrere Anbieter solcher Aligner, z.B. Invisalign® oder ClearCorrect® der Firma Straumann. Diese Firmen übernehmen nach Zugang des Intraoralscans die Planung und nach Freigabe durch den/die Behandler/-in auch die Produktion der Aligner. Dabei können die Behandelnden je nach Kenntnisstand selbst Änderungen anordnen, ins Beratungsgespräch mit Kieferorthopäden/-innen treten oder in der entsprechenden Software auch die gewünschte Zahnstellung bestimmen. Die in diesem Artikel gezeigten Patientenfälle wurden mit ClearCorrect® (Straumann) behandelt.

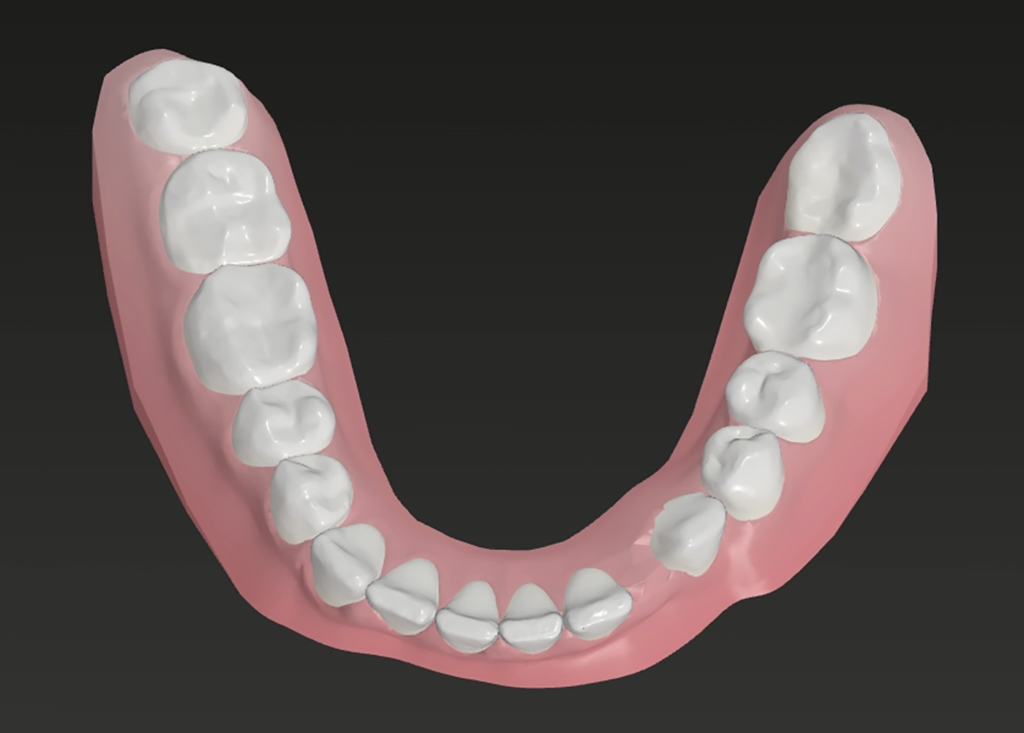

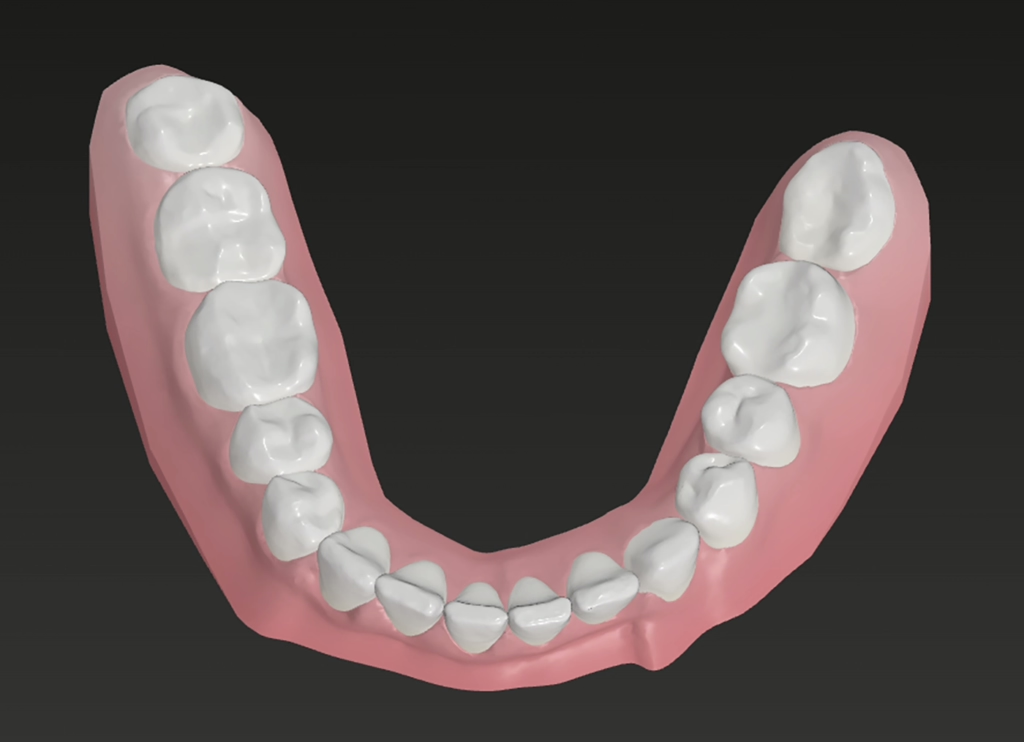

Beim ersten Fallbeispiel imponiert auf den ersten Blick eine Zahnlücke zwischen 33 und 34 von ca. 5 mm. Bei der kieferorthopädischen Analyse stellte sich jedoch heraus, dass das gesamte Frontzahnsegment im Unterkiefer einer Protrusion mit Labialkippung unterlegen ist, in Zusammenhang mit einer Auffächerung der Frontzähne sowie Bildung kleinerer Zwischenlücken Regio 44 bis 34 (Abb. 1a bis f). Der Patientenwunsch bestand darin, sowohl die größere als auch die kleineren Zwischenlücken zu schließen. Der erste Lösungsansatz sah den Lückenschluss der Zwischenlücken Regio 44 bis 33 vor, mit gleichzeitiger Aufweitung der Lücke zwischen 33 und 34, um nach Abschluss der Alignertherapie ein Implantat zu inserieren und als zusätzlichen Prämolaren prothetisch zu versorgen (Abb. 1g). Jedoch stellte sich während der Planung heraus, dass eine Implantation aufgrund der weit nach distal reichenden Eckzahnwurzel des Zahnes 33 wahrscheinlich unmöglich sein würde (Abb. 1h). Eine Bewegung der Wurzel erschien durch ein Aufrichten des gekippten 33 sinnvoller, sodass im Rahmen der zweiten Behandlungsoption Zahn 33 nach distal zu 34 aufgerichtet, gleichzeitig die Zwischenlücken zwischen 44 und 32 geschlossen, die Lücke zwischen 33 und 32 geöffnet und nach Abschluss der Alignertherapie dann in diesem Bereich implantiert und optisch ein zusätzlicher Frontzahn eingefügt werden sollten (Abb. 1i).

Letztendlich fiel die Entscheidung auf einen rein kieferorthopädischen Lückenschluss, da die Patientin inzwischen auch Interesse am Diastema-Schluss im Oberkiefer zeigte. Mithilfe dieser Maßnahme kann in diesem Zusammenhang sowohl die Protrusion der Ober- als auch der Unterkieferzähne mit gleichzeitiger Lückeneinengung erfolgen. Dabei sollen eine Retrusion der Unterkieferfrontzähne von bis zu 4 mm bei gleichzeitigem vollständigem Lückenschluss sowie eine Retrusion der Oberkieferkieferfront von bis zu 3 mm bei Schließen des Diastemas stattfinden. Die Mittellinienverschiebung wird außerdem reduziert (Abb. 1j bis m). Bei diesem Therapieansatz konnte somit sehr minimalinvasiv vorgegangen werden, da nur ein Separieren von Zwischenräumen hauptsächlich im Prämolarenbereich, das Kleben einiger Attachments [7] und eine operative Reduktion des Bindegewebszuges des Lippenbändchens zwischen 11 und 21 zu erfolgen hatten. Nach insgesamt 17 Behandlungsschritten, d.h. 17 Aligner in Ober- und Unterkiefer über je zwei Wochen und damit einer Gesamtbehandlungszeit von 34 Wochen, konnte das Gesamtbehandlungsziel erreicht werden (Abb. 1n bis q). Zur langfristigen Sicherung des Behandlungsergebnisses wurde der Patientin das nächtliche Tragen einer Retentionsschienen auf unbestimmte Zeit nahegelegt, ggf. würden auch oral geklebte Retainer zum Einsatz kommen, sollte die Patientin aufgrund einer Zungendysfunktion eine stärkere Rezidivneigung zeigen [1,5].

Patientenfall 2: prothetischer Lückenschluss

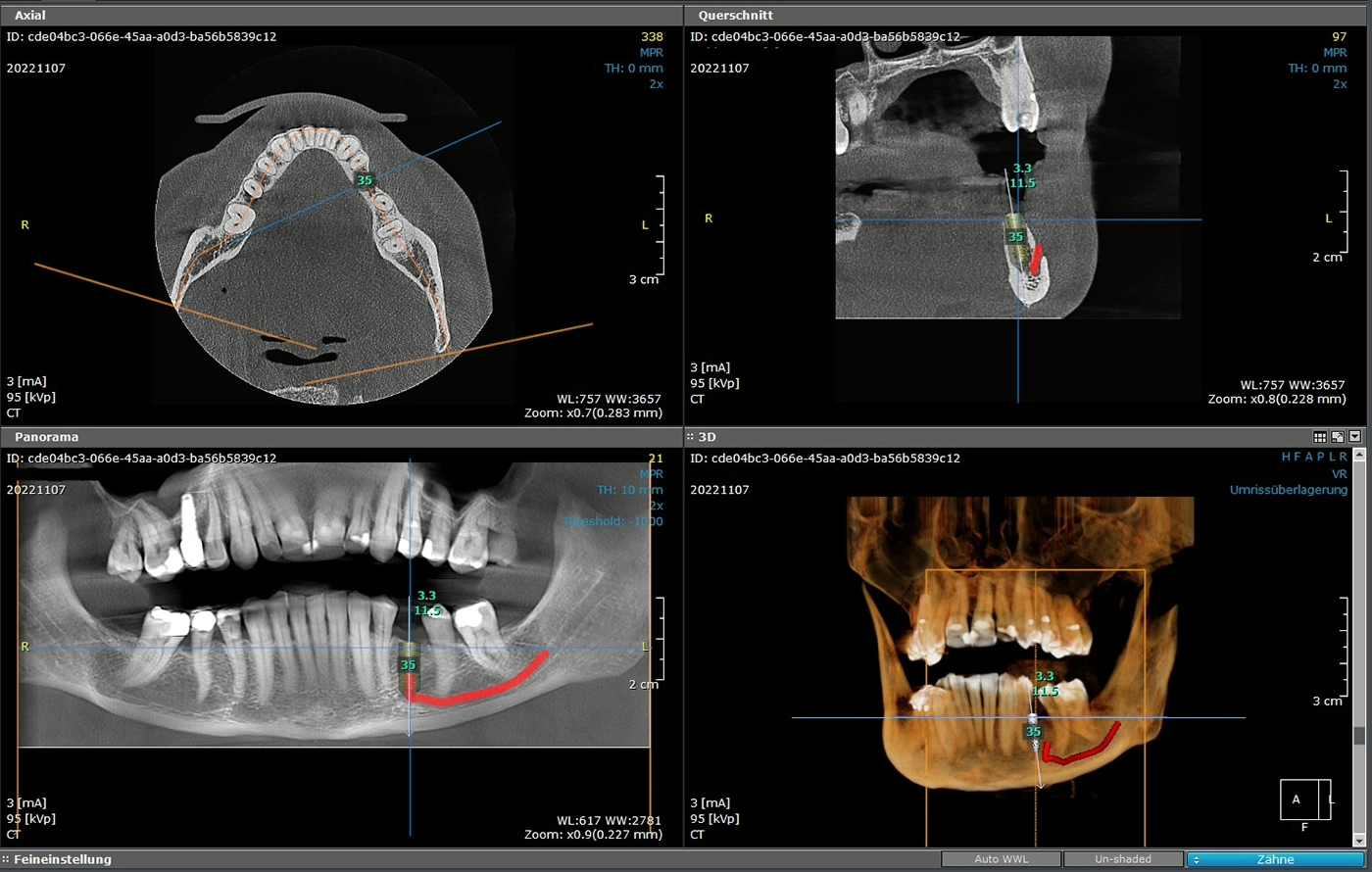

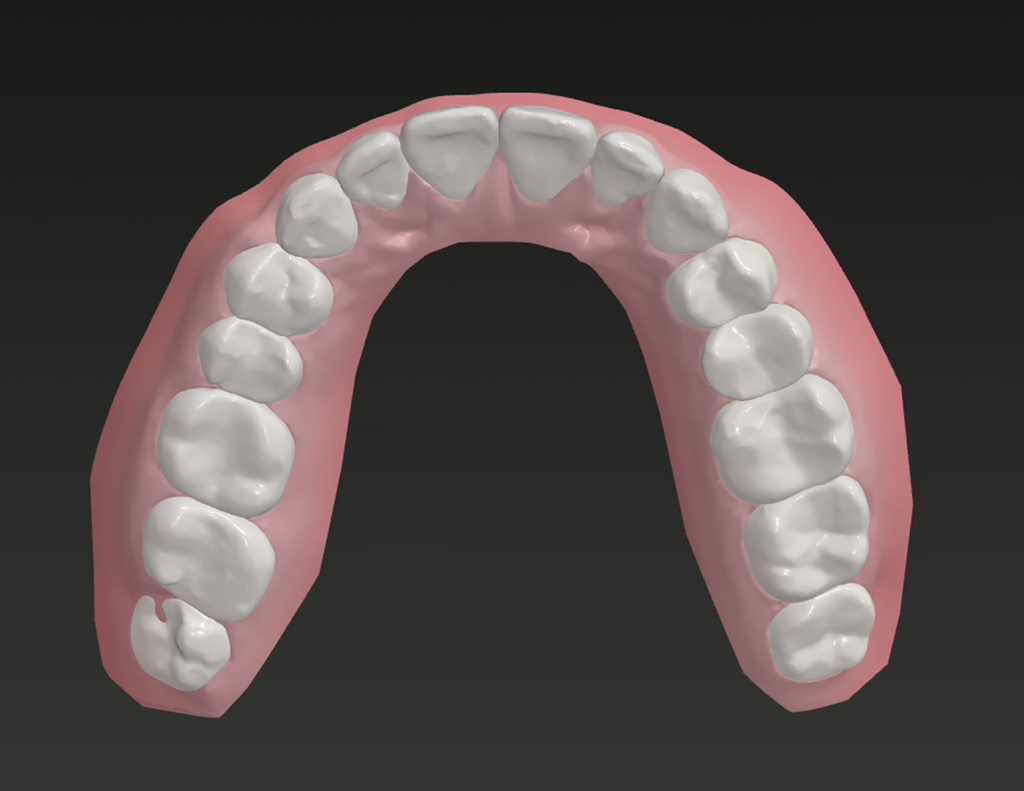

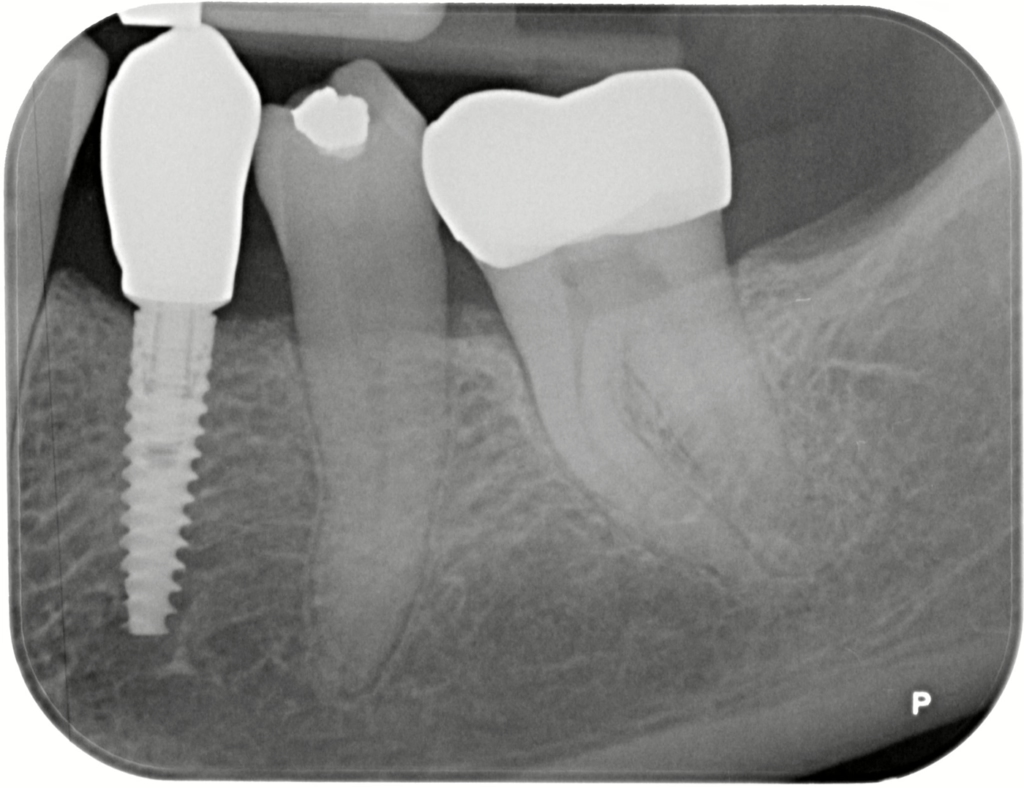

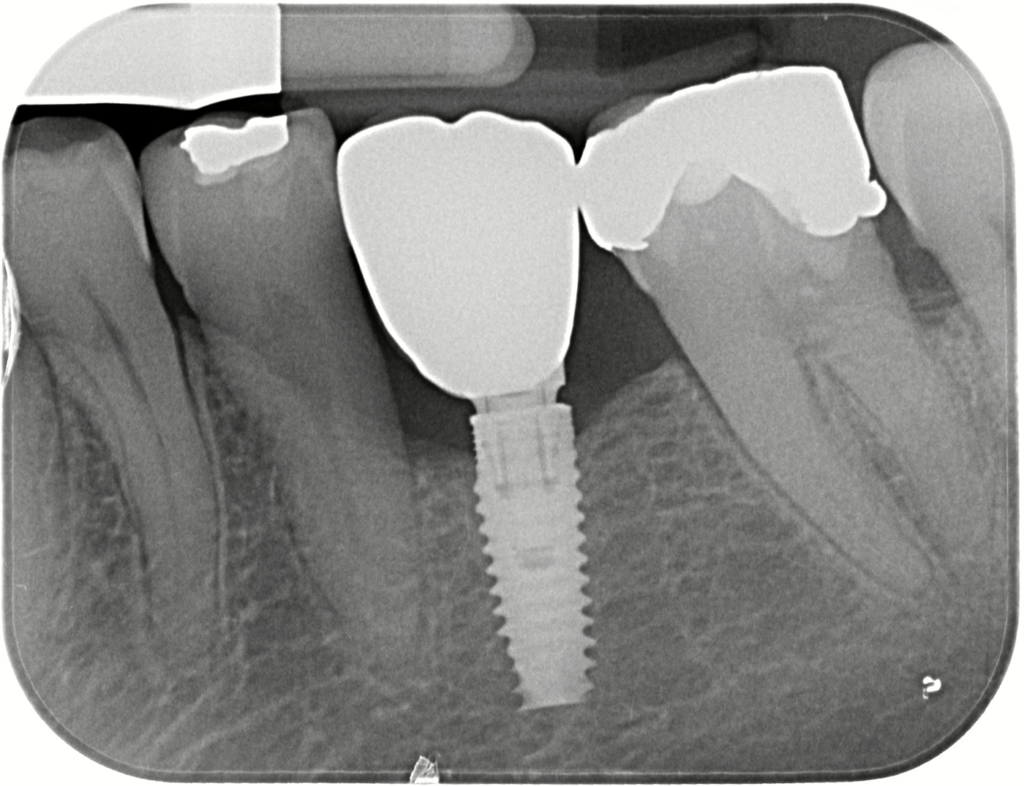

Im zweiten Fallbeispiel für den prothetischen Lückenschluss zeigte sich eine recht ähnliche Situation wie in Fall 1. Bei der Patientin lag eine Lücke von ca. 4 mm zwischen den Zähnen 34 und 35 vor (Abb. 2a), es waren jedoch über den Zahnbogen verteilt keine Zwischenlücken zu finden und die Bisslage erschien ebenfalls nicht verändert. Lediglich Zahn 35 zeigte eine Torsion um knapp 90° nach distal. Eine kieferorthopädische Lösung der Situation wäre in diesem Fall mit höherem Aufwand verbunden, da wahrscheinlich eine Mesialisierung des Prämolaren bzw. Molaren notwendig würde, weil bei den Unterkieferfrontzähnen kein Behandlungsbedarf bestand. Eine Bewegung von Molaren ist kieferorthopädisch sowohl mit Alignern als auch mit Multibandapparatur immer als relativ aufwendig, d.h. langandauernd und rezidivgefährdet, einzuschätzen [16]. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung, die Lücke mit einem durchmesserreduzierten Implantat und einer Implantatkrone in Prämolarenbreite zu versorgen (Abb. 2b bis f). Theoretisch hätte der Implantatversorgung zusätzlich eine Derotation des Zahnes 35 vorausgehen können – jedoch bestand kein Patienteninteresse bzgl. dieser Maßnahme.

Patientenfall 3: kombinierter Lückenschluss mit präimplantologischer Alignertherapie

Bei dieser Vorgehensweise wird die kieferorthopädische Ausrichtung der Zähne im Sinne einer Vorbehandlung der Implantation vorangestellt. Der Patient im dritten Fallbeispiel kam mit zweierlei Problematik in unsere Praxis. Zum einem störte den Patienten der frontal offene Biss, welcher ein Abbeißen enorm erschwerte, und zum anderen bemerkte er ein beständiges Vergrößern der Lücke zwischen den Zähnen 42 und 43 (Abb. 3a bis e). Ursächlich ist der offene Biss oftmals mit Daumenlutschen in der Kindheit oder dem Habit Zungenpressen in Zusammenhang zu bringen. Auch im vorliegenden Fall zeigten sich Impressionen der Zähne an der Zungenseite, was diese Problematik verdeutlicht. Der Patient wurde aufgeklärt, dieses Habit abzustellen (z.B. durch Training, Logopädie), um das Behandlungsergebnis dann langfristig aufrechterhalten zu können. Es folgte die Aufklärung über mögliche Therapiealternativen, angefangen von einer chirurgisch-kieferorthopädischen Kombinationstherapie über eine Multibandtherapie bis hin zur Alignertherapie. Da der Patient beruflich starkem Publikumsverkehr unterzogen ist und sich einen längeren beruflichen Ausfall nach Umstellungsosteotomie nicht leisten kann, entschied er sich für die Alignertherapie.

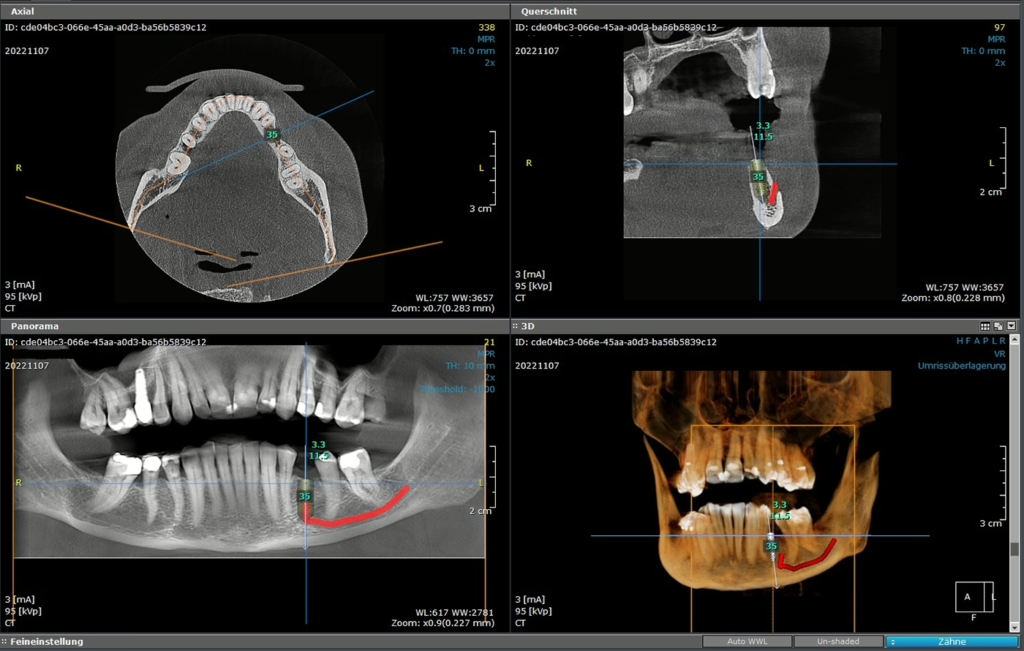

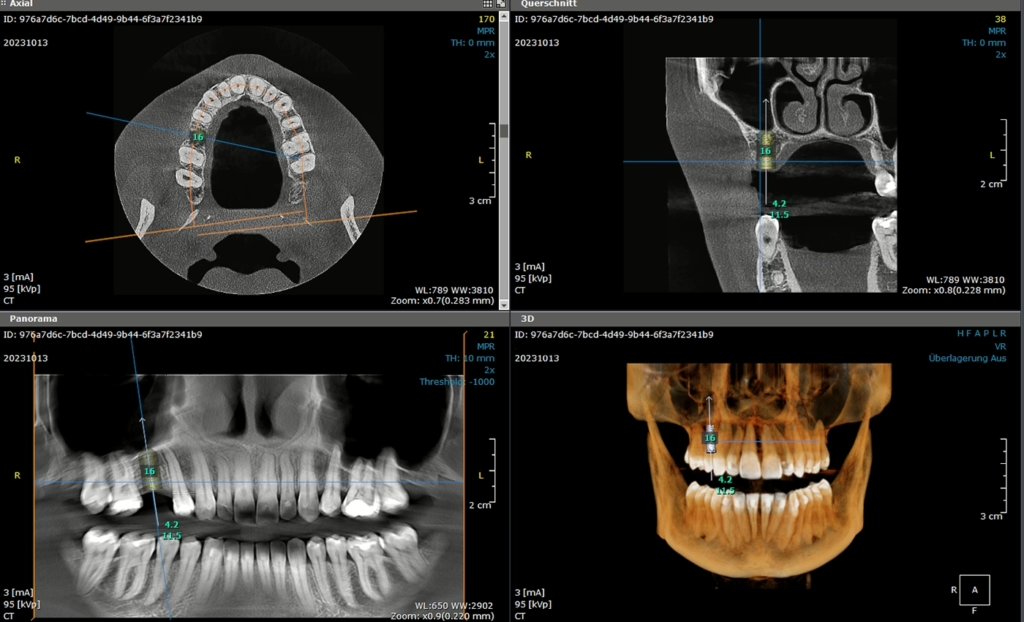

Nach eingehender Untersuchung stellte sich heraus, dass zusätzlich zur Diagnose der Zahnauffächerung und des offenen Bisses auch in Regio 36 und 46 Lücken zu finden waren. Diese waren zwar aufgrund der Distalisierung der Zähne 43 bis 45 im vierten Quadranten relativ klein (4 mm), jedoch würde bei einer kieferorthopädischen Therapie aufgrund der Mesialisierung von 43 bis 45 die Lücke größer und demzufolge dann auch behandlungswürdig werden. Außerdem zeigte Zahn 47 ein apikales Geschehen bei insuffizienter Wurzelbehandlung. Dem Patienten wurde daher folgender Behandlungsplan unterbreitet: Als Erstes sollte mittels Alignertherapie die Lückenöffnung zwischen 42 und 43 durch Mesialisierung der Zähne 43 bis 45 behoben werden bei gleichzeitiger Lückenvergrößerung in Regio 46. Parallel dazu sollte der frontal offene Biss weitmöglichst reduziert werden – durch Extrusion der oberen und unteren Incisivi [3], in Kombination mit einer Reklination der oberen Frontzähne. Dabei galt es zu beachten, den Kronentorque nach palatinal nur sparsam einzusetzen, um die Zahnwurzeln nicht in Richtung vestibulär vor den Alveolarfortsatz zu bewegen. Vor allem ein dünner Gingivatyp neigt dabei zu Rezessionen. Für diese Therapie wurden zwölf Alignerschienen und Attachments an mehreren Ober- und Unterkieferzähnen geplant (Abb. 3f bis g). Auch eine Molarenintrusion wäre in diesem Zusammenhang eine denkbare Vorgehensweise, um dieses Behandlungsziel zu verwirklichen. Allerdings würde sich die Reduktion der Gesichtshöhe negativ auf das Erscheinungsbild des Patienten auswirken, da dieser eine relativ rundliche Kopfform mit bereits relativ kleinem unterem Gesichtsdrittel aufweist.

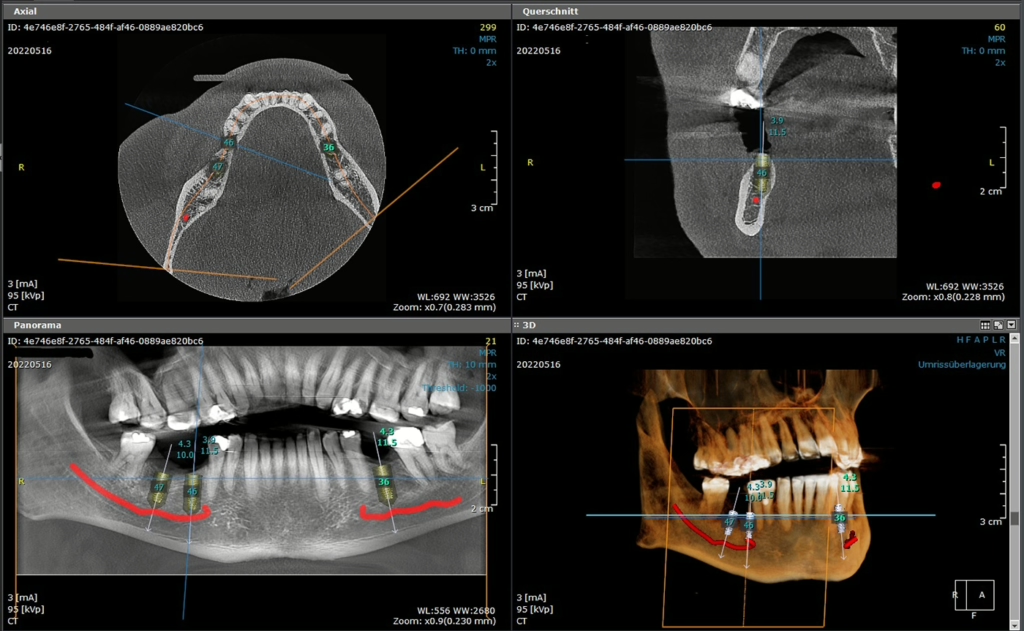

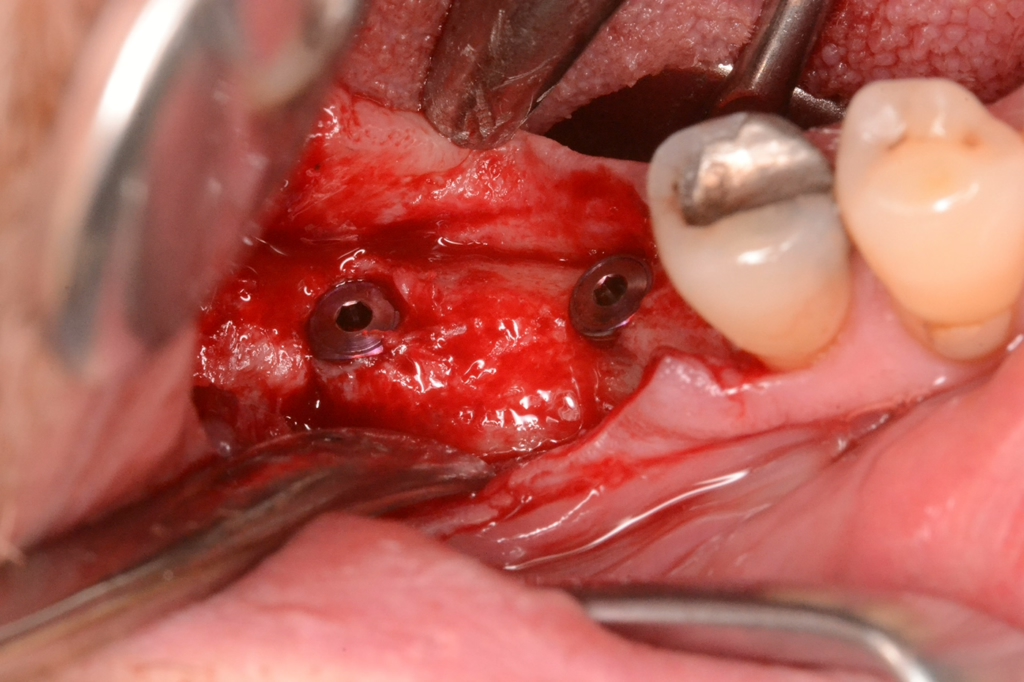

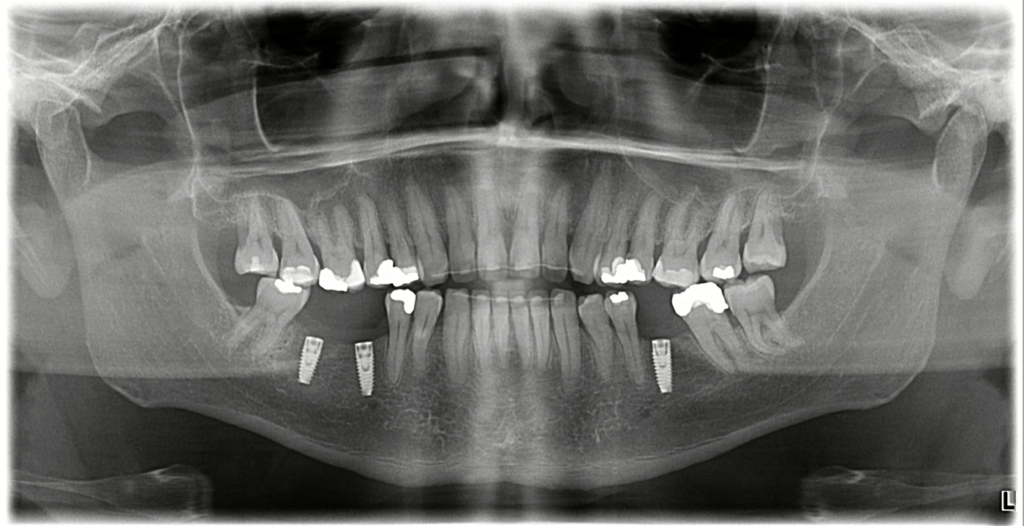

Nach erfolgreichem Tragen dieser zwölf Schienen wurde zunächst eine kieferorthopädische Nachbehandlung mit weiteren neun Schienen durchgeführt, um den offenen Biss weiter mittels Extrusion der Oberkieferfrontzähne zu schließen und die Unterkieferzähne noch optimaler auszurichten (Abb. 3h bis i). Mit Abschluss der Alignerbehandlung folgte die Extraktion des Zahnes 47 [12,14]. Nach abgeschlossener Heilung der Hart- und Weichgewebe (ca. fünf Monate) wurde die Implantatplanung für drei Implantate in Regio 46, 47 und 36 durchgeführt, um die Seitzahnlücken zu schließen (Abb. 3j). Die Implantate wurden anschließend regelgerecht inseriert und nach drei Monaten Einheilzeit mit Einzelkronen versorgt (Abb. 3k bis q). Zur Retention des Therapieergebnisses wurden aufgrund der hohen Rezidivneigung des offenen Bisses sowohl geklebte Retainerdrähte als auch Retentionsschienen eingesetzt [1].

Patientenfall 4: kombinierter Lückenschluss mit simultanem Vorgehen

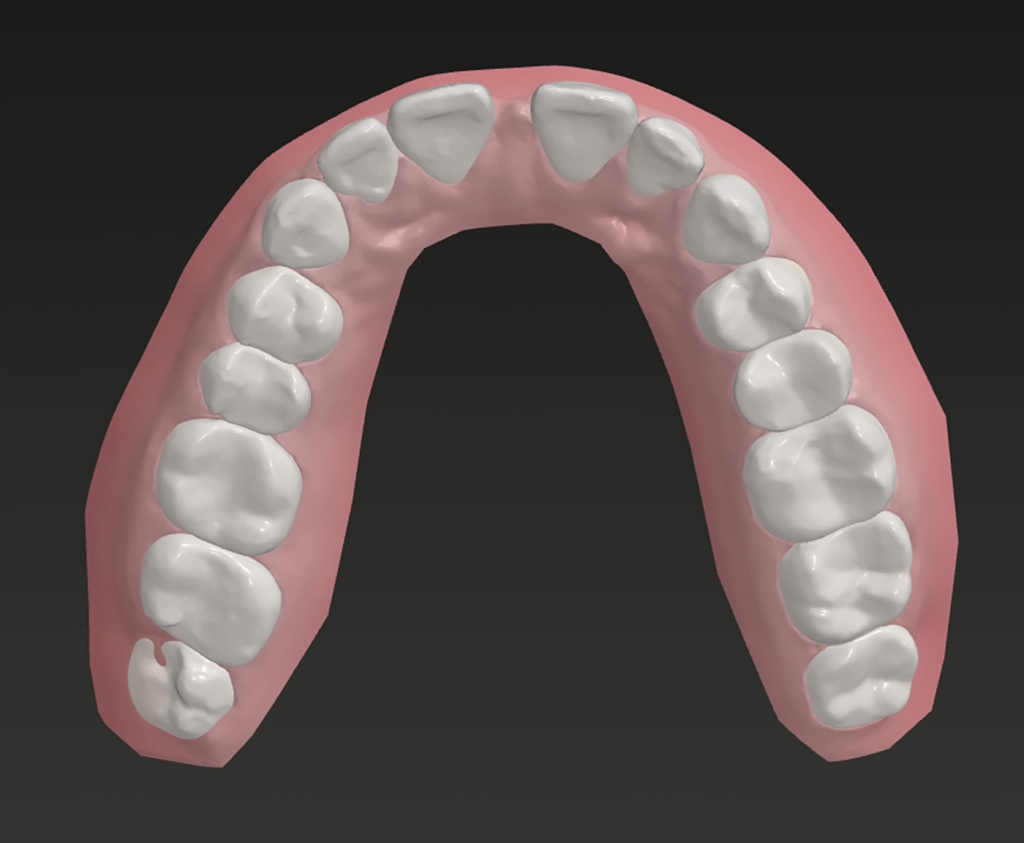

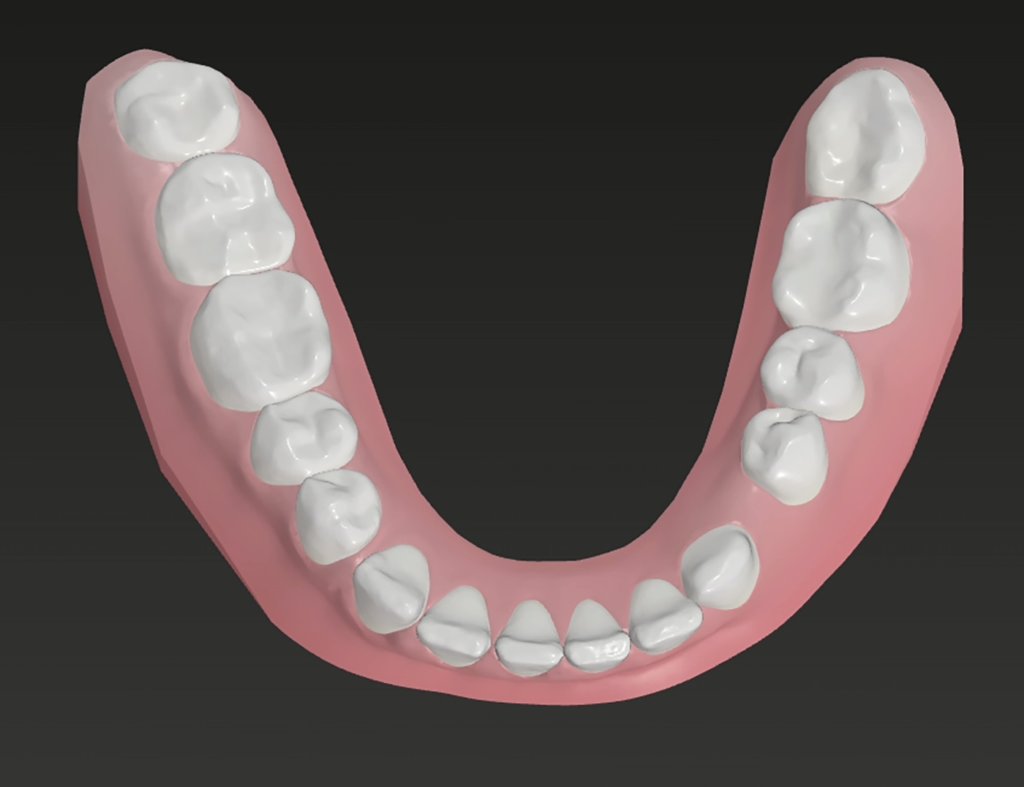

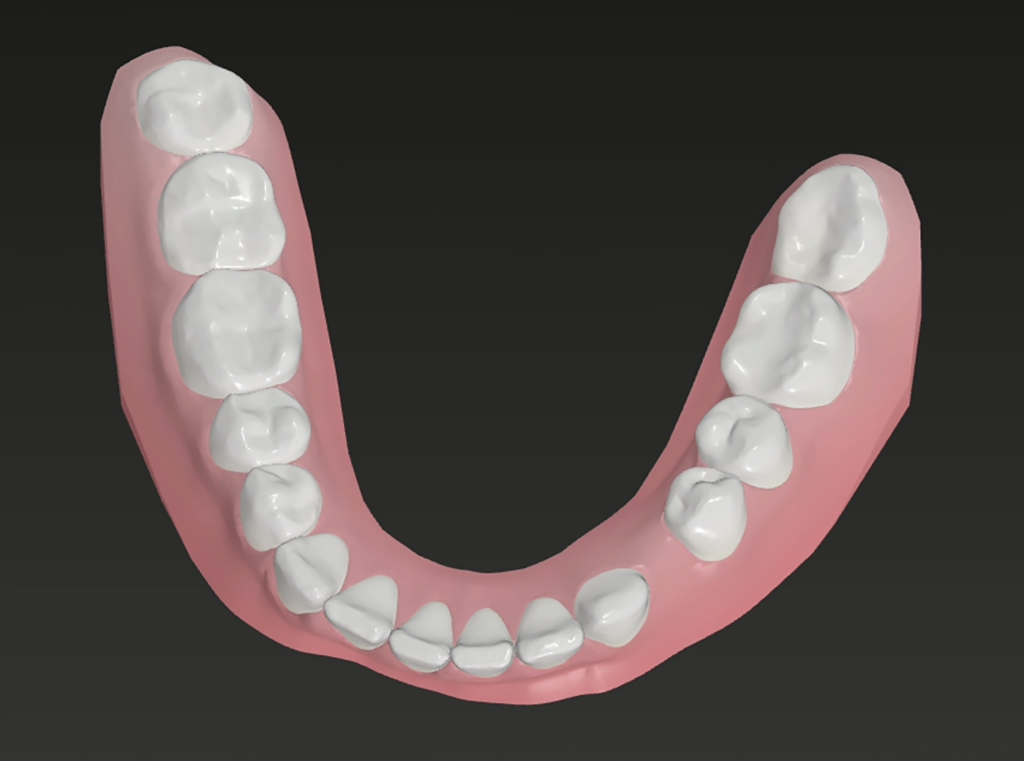

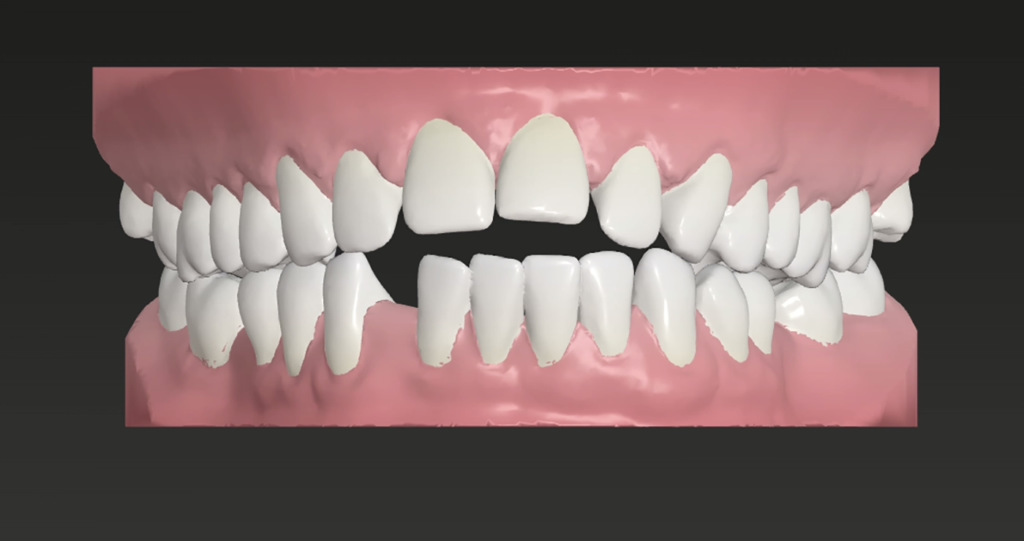

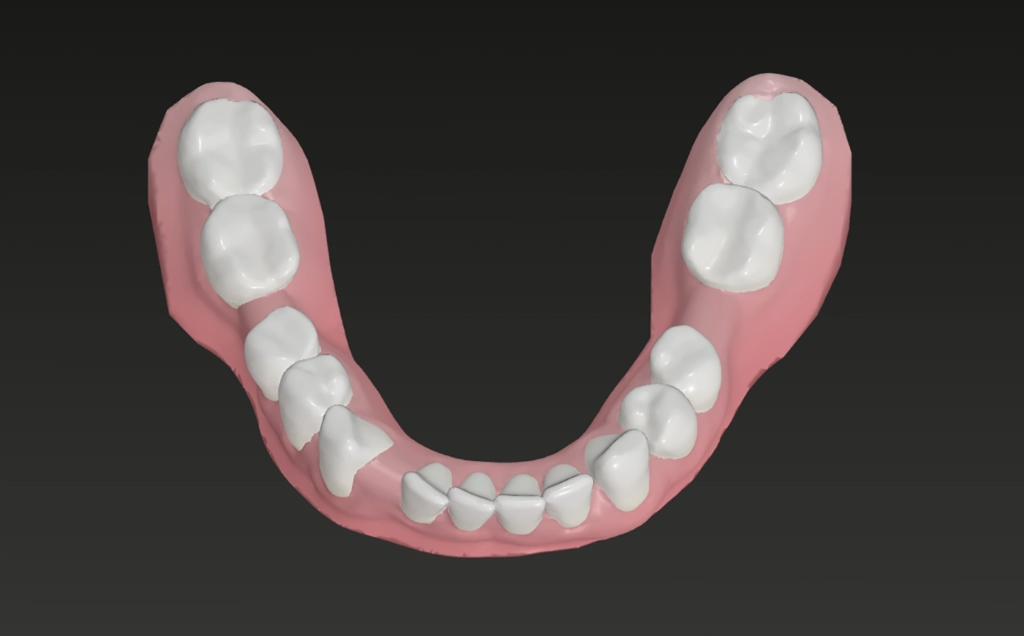

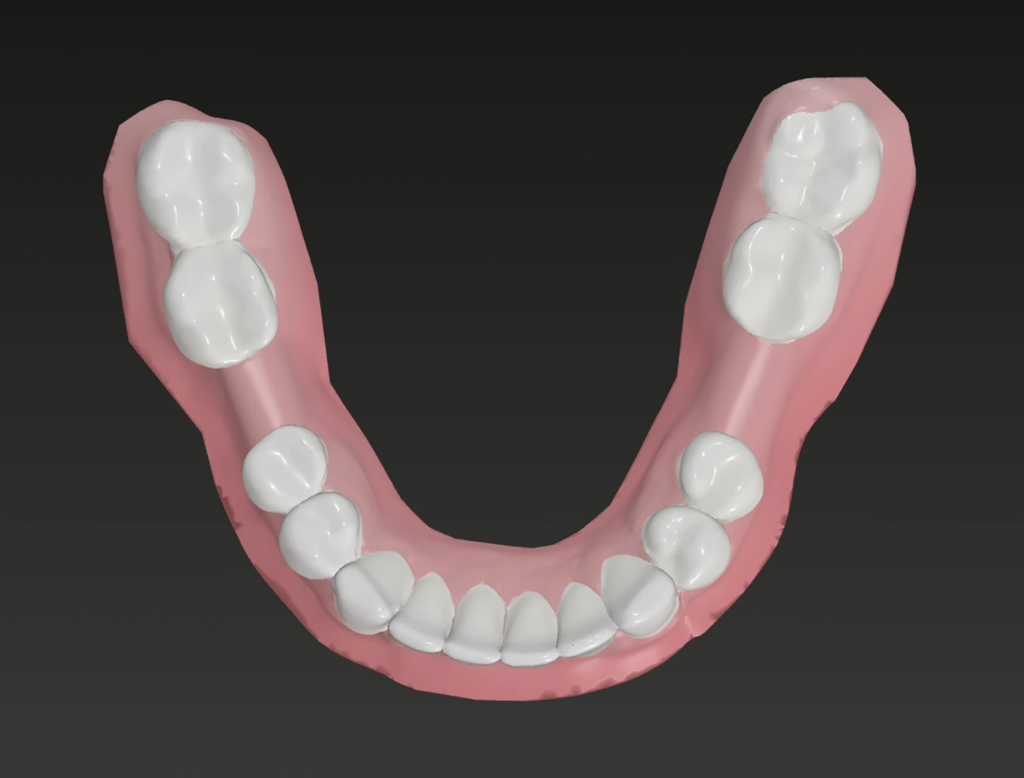

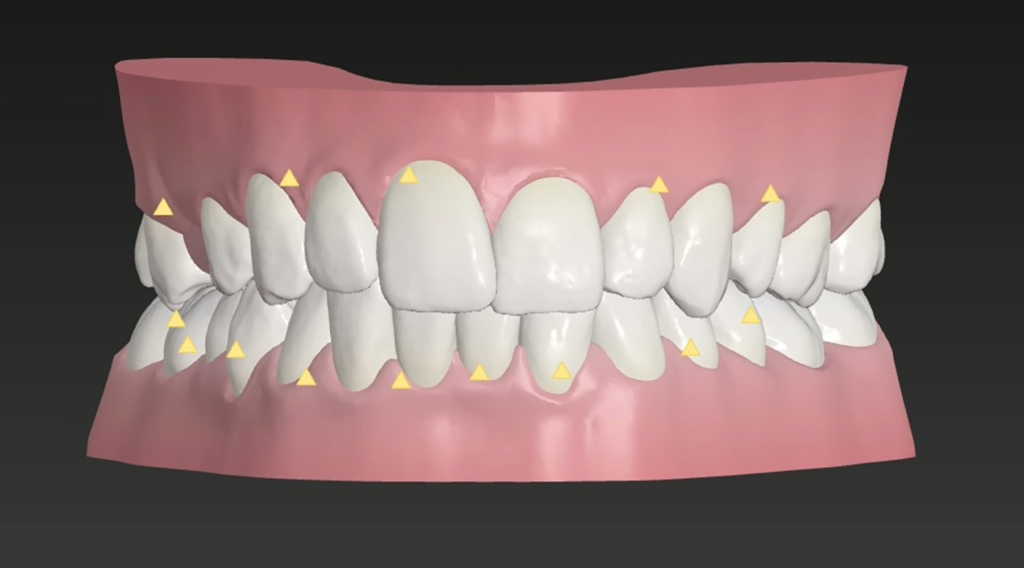

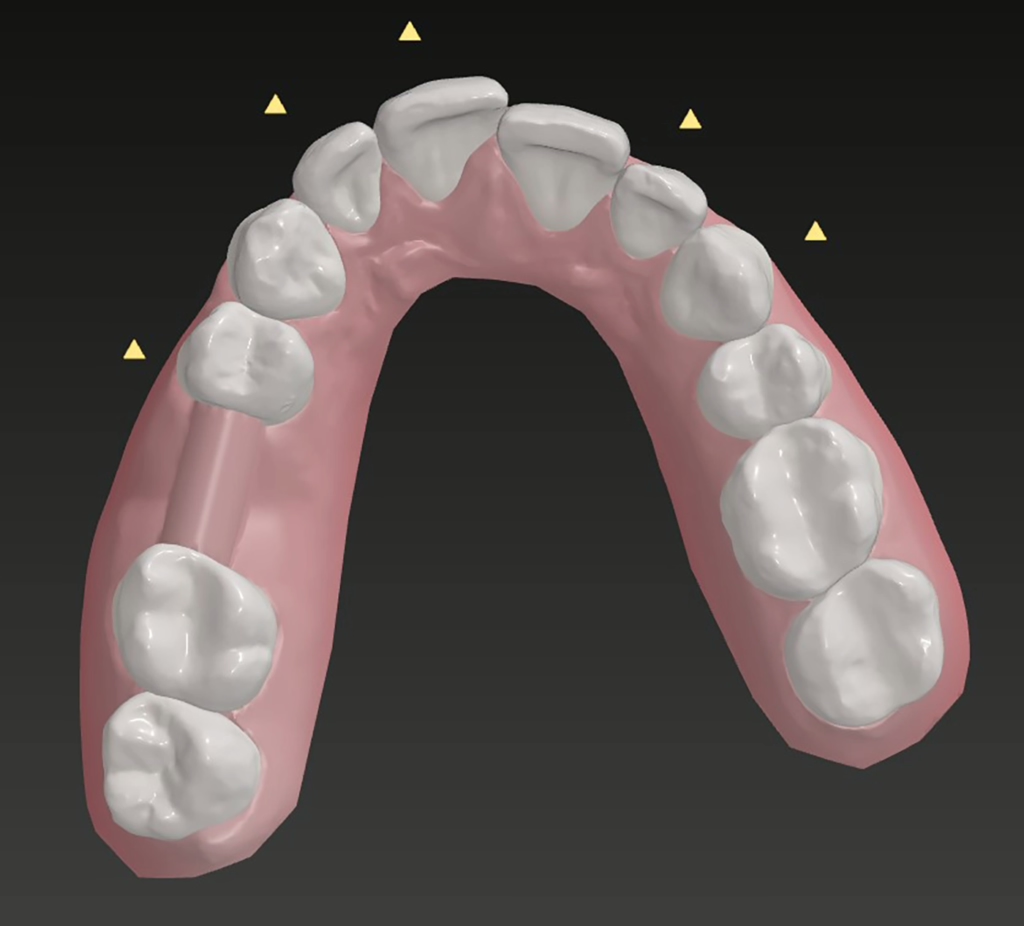

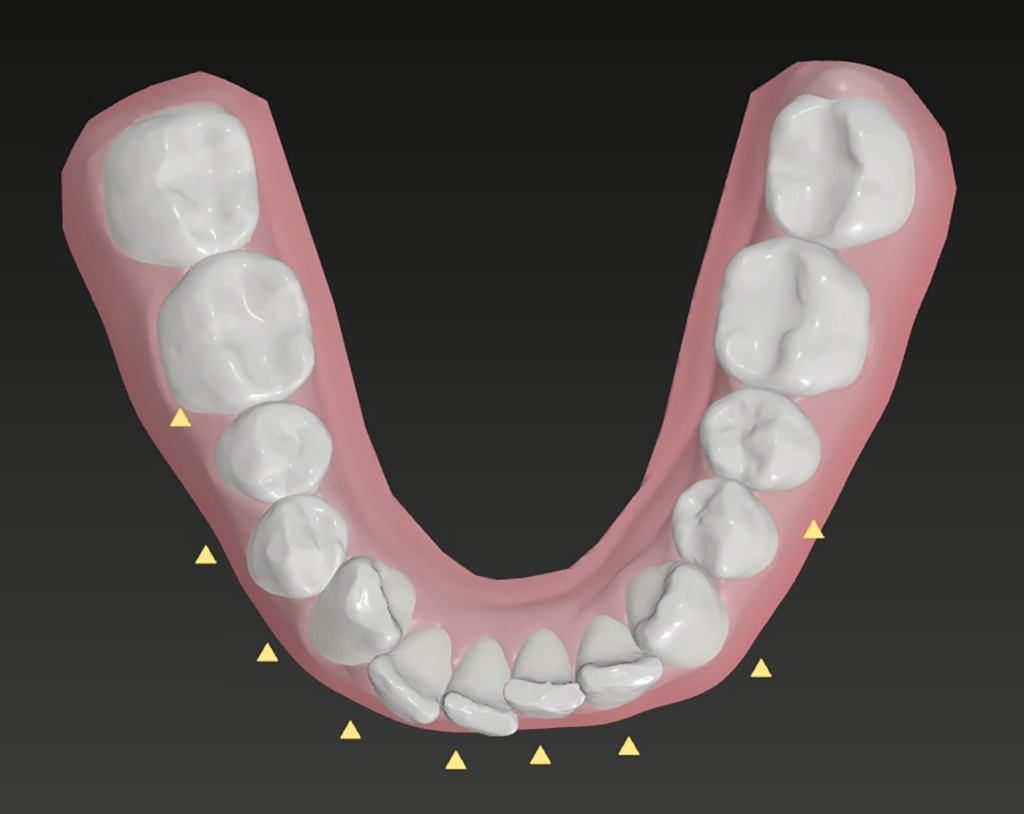

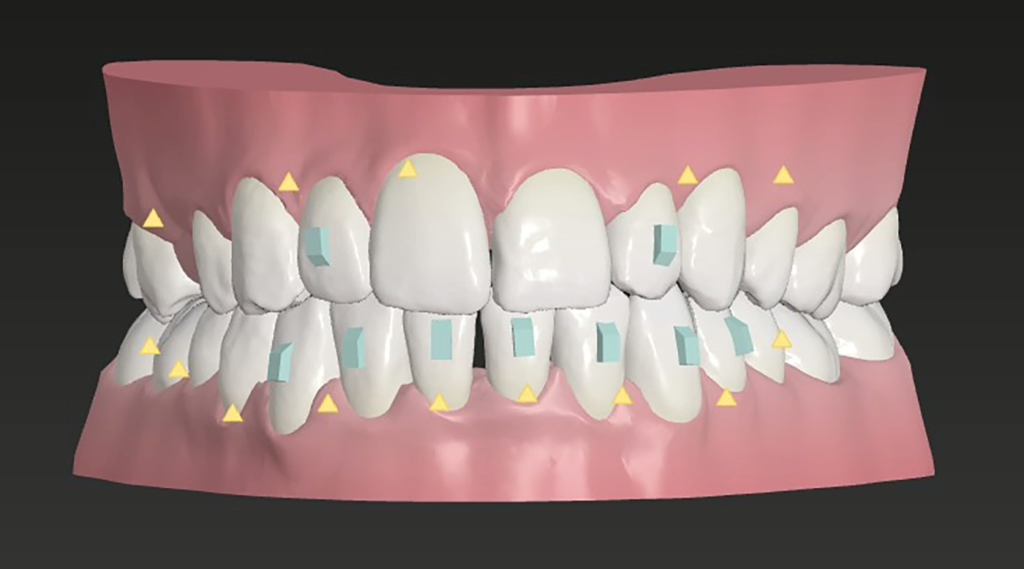

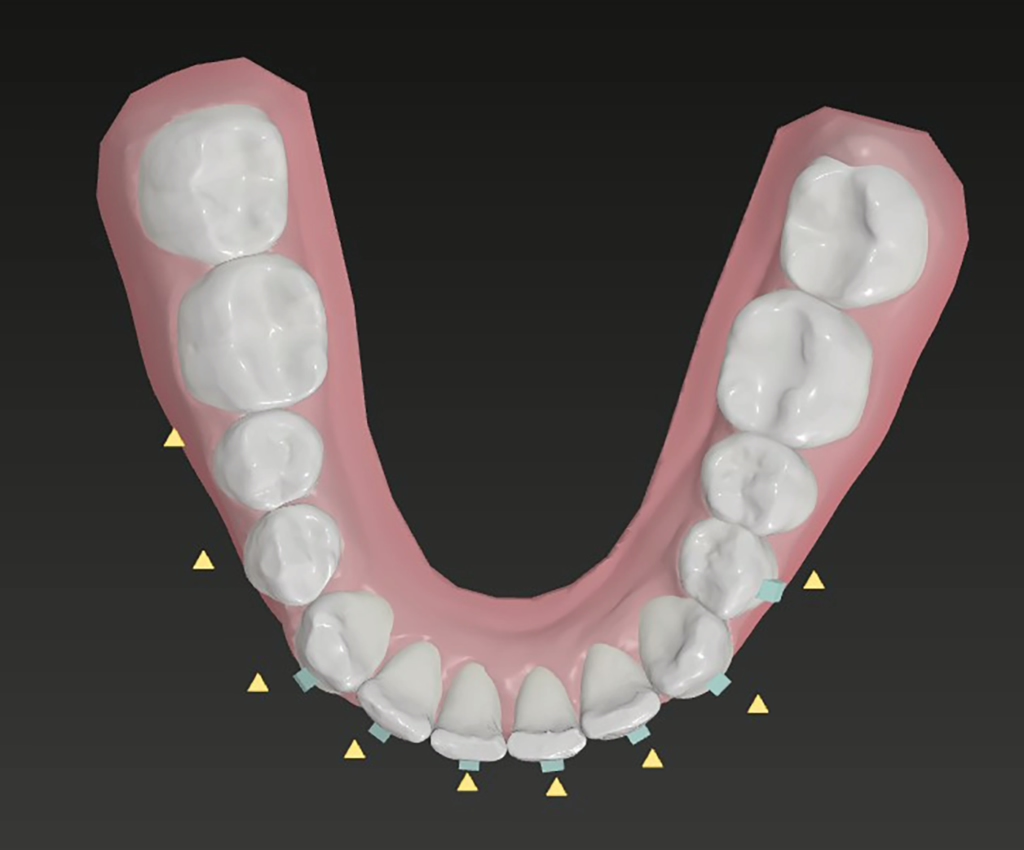

Bei dieser Behandlungsstrategie beginnen Alignertherapie und Implantation simultan oder –wie im hier vorgestellten Fall – findet die Implantation unter laufender Alignertherapie statt. Eine 43-jährige Patientin wünschte neben dem Lückenschluss Regio 16 auch eine ästhetische Korrektur des Gesamtgebisses. Die Therapieplanung fand noch mit der Lücke Regio 16 statt. Im Unterkiefer zeigte sich eine Schachtelstellung der Frontzähne aufgrund von Engständen. Im Oberkiefer störte die Patientin hauptsächlich die Diskrepanz in der Zahnlänge der Zähne 11 und 21 sowie ebenfalls die Schachtelstellung dieser Zähne (Abb. 4a bis h). Der erstellte Therapieplan sah eine Behandlung mit zwölf Schienen vor. Dabei sollte vor allem im Unterkiefer der Zahnbogen erweitert werden, um die Schachtelstellung der Frontzähne aufzulösen. Die wahrscheinlich umfangreichste Bewegung fand dabei im Kronentorque der Eckzähne statt, welcher mit 15° (Zahn 43) bzw. 10° (Zahn 33) geplant war. Außerdem sollte an mehreren Stellen durch approximale Schmelzreduktion (ASR) Platz geschaffen und die Zähne 43 bis 34 sollten mit Attachments versehen werden. Im Oberkiefer war aufgrund der Lücke Regio 16 mehr Spielraum für die Zahnbewegung vorhanden. An den Zähnen 12 und 22 wurden ebenfalls Attachments geplant und im Verlauf der Therapie wurde mehrfach ASR durchgeführt. Hier sollte die meiste Bewegung in Form einer Translation des Zahnes 11 nach labial stattfinden. Die Abbildungen 4i bis k zeigen das geplante Ergebnis der Alignertherapie.

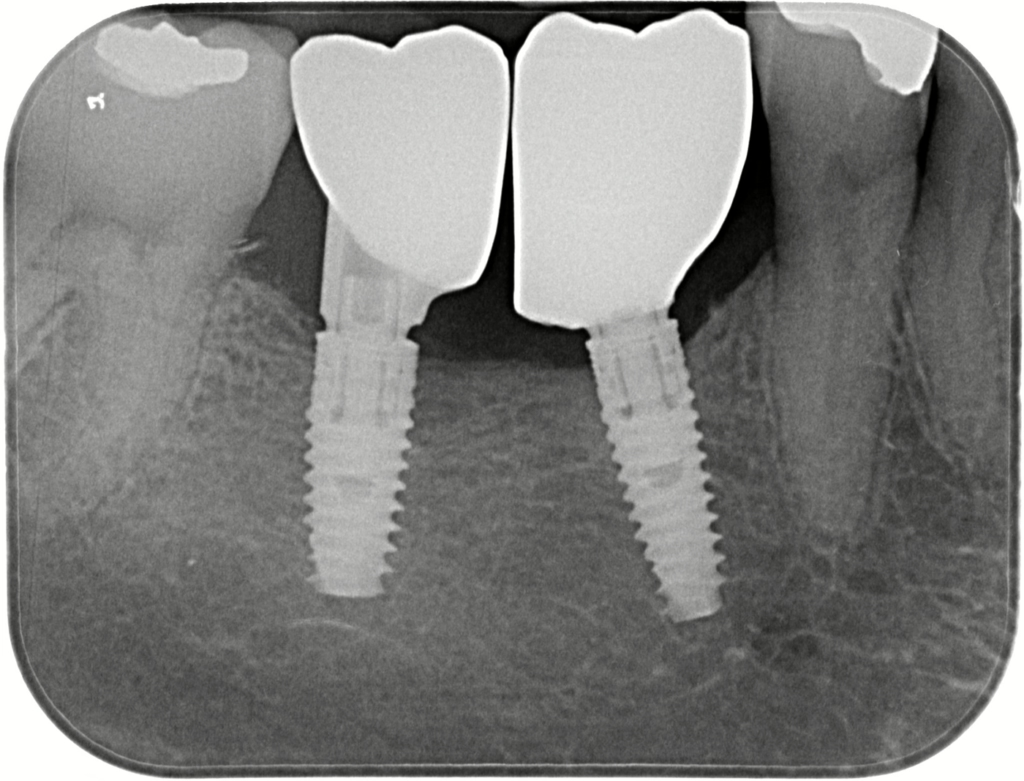

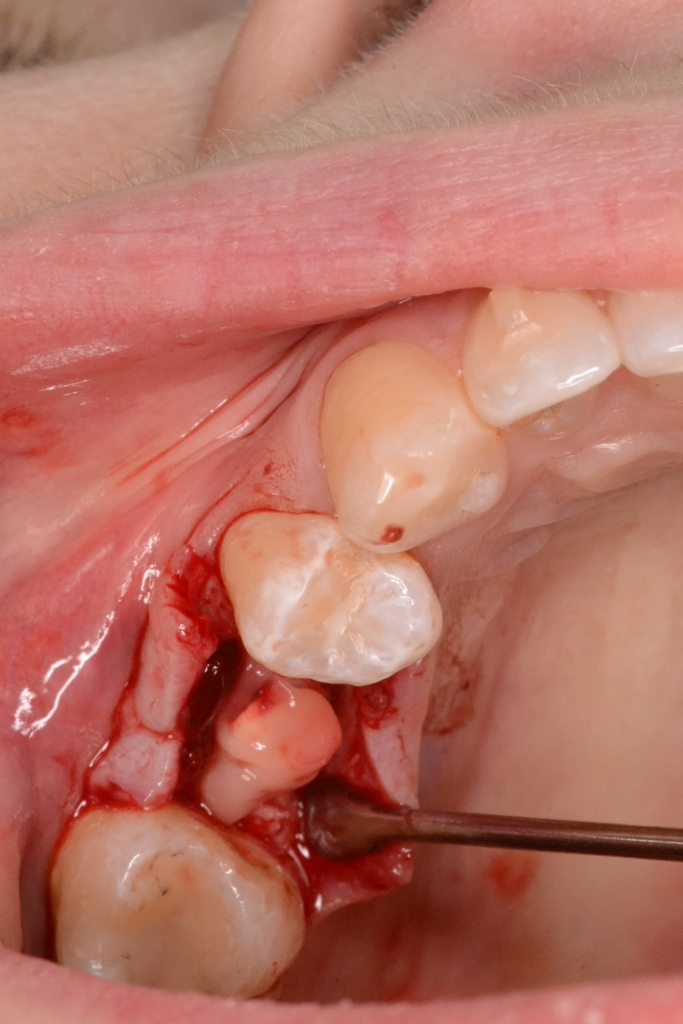

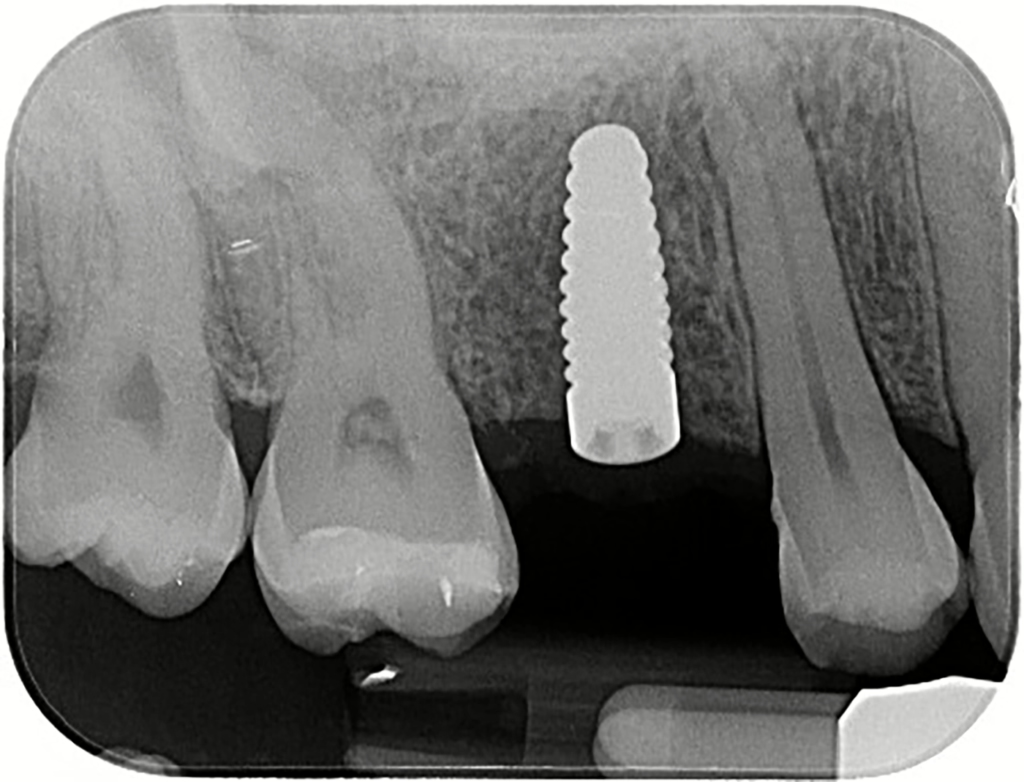

Nach planmäßig gestarteter Alignertherapie erfolgte die Implantation Regio 16. Aufgrund bekannter Metallallergie fiel die Entscheidung auf ein Keramikimplantat (Abb. 4l). Die Insertion des Implantates (Zeramex XT 4,2 x 10) erfolgte wie vorgesehen mit 35 Ncm Eindrehkraft und einem ISQ-Wert von 67. Der Wundverschluss wurde mittels PRF (Platelet-Rich-Fibrin) unterstützt (Abb. 4m bis o). Während der viermonatigen Einheilphase des Implantates wurde auch die Alignertherapie erfolgreich abgeschlossen. Im Anschluss an die Freilegung des Implantates erfolgte nach digitaler Abformung die Fertigung einer monolithischen, okklusal verschraubten Zirkonkrone. Die Abbildungen 4p bis s zeigen das Endergebnis der Behandlung. Neben dem gewünschten Lückenschluss wurden die Zahnbögen des Ober- und Unterkiefers ästhetisch ausgerichtet und die Schachtelstellungen in beiden Kiefern komplett aufgehoben. Die Patientin wurde angewiesen, in beiden Kiefern die Retentionsschienen nachts auf unbestimmte Zeit zu tragen.

Behandlungsplanung

Ausgehend von den vorgestellten Patientenbeispielen soll nun die allgemeine Indikation dieser Therapieverfahren näher besprochen werden. Die Entscheidung, in welchen Situationen eine kieferorthopädische, prothetische oder kombinierte Therapie infrage kommt, ist in der Regel komplex und vom Patientenfall abhängig. Abgesehen von der klinischen Durchführbarkeit ist es wichtig, den Patientenwunsch in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen: Das kann bspw. das Vermeiden einer Operation betreffen, den Wunsch nach einer kurzen Behandlungsdauer oder die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.

Im nächsten Schritt beurteilt man die klinische Durchführbarkeit der einzelnen Therapievarianten. So ist ein kieferorthopädischer Lückenschluss, der eine Molarenbewegung mittels Alignern erfordert, beim adulten Patienten als eher schwierig und zeitaufwendig einzuschätzen [6,8]. Genauso sind fortgeschrittene Parodontopathien eher eine Kontraindikation für Zahnbewegung, da die Gefahr dauerhafter Zahnlockerung oder von Zahnverlust erhöht ist [4,9]. Auf der anderen Seite scheidet die alleinige implantologische Lösung bei Wurzeltorsion in das Operationsgebiet (siehe Fallbeispiel 1) ebenfalls aus. Allgemein kann aus Sicht des Autors empfohlen werden, bei „echten“ Lücken, d.h. in Fällen, bei denen tatsächlich ein Zahn verlorengegangen ist, zur implantologischen Lösung zu raten und in Fällen von „unechten“ Lücken, d.h. Lückenöffnungen, die auf Zahnfehlstellungen zurückzuführen sind, die kieferorthopädischen Lösungen zu bevorzugen. Die Praxis zeigt jedoch, dass dies auch nicht absolut gesehen werden kann (siehe Patientenbeispiel 2), sodass die Therapieentscheidung immer eine Einzelfallentscheidung bleibt.

Je komplexer der Fall wird, desto mehr empfiehlt sich die Kombination beider Ansätze. Die Frage, ob die kieferorthopädische Behandlung dann als Vorbehandlung oder simultan stattfinden soll, hängt neben der klinischen Durchführbarkeit dann vor allem von der Patientencompliance, insbesondere vom Zeitfaktor ab. Allgemein erscheint das Verfahren, die kieferorthopädische Behandlung der implantologischen Behandlung im Sinne einer Vorbehandlung vorauszustellen als sicherer, da die Implantatposition anhand der tatsächlich eingenommenen Zahnstellung geplant werden kann. Jedoch ist dieses Vorgehen sehr zeitintensiv, da die Kieferorthopädie als Vorbehandlung abgeschlossen werden muss, das Implantat je nach Primärstabilität und Knochenaufbaumaßnahmen eine gewisse Einheilzeit benötigt und auch die Implantatprothetik bei eventueller (langzeit-) provisorischer Versorgung Zeit in Anspruch nimmt. Führt man andererseits beide Behandlungen simultan durch, sodass das Implantat während der Alignertherapie inseriert wird und in der Implantateinheilzeit die kieferorthopädische Bewegung durchgeführt werden kann, verkürzt sich der Behandlungszeitraum merklich. Jedoch ist die Behandlungsplanung dann je nach Fall durchaus anspruchsvoll, da das Austrittsprofil des Implantates mit der zu erwartenden Zahnstellung kongruieren muss.

Abzuraten ist von einer primär komplett implantatprothetischen Versorgung und einer kieferorthopädischen Behandlung im Anschluss (zumindest, wenn die Kieferorthopädie von vornherein geplant ist). Da das Implantat nicht bewegt werden kann, führt eine solche Vorgehensweise oftmals zu einer Verschlechterung der Implantatposition im Verhältnis zu den Zähnen. Die Prothetik auf dem Implantat muss höchstwahrscheinlich nach kieferorthopädischer Maßnahme erneuert werden und die Implantatkrone selbst kann in der kieferorthopädischen Behandlungsphase möglicherweise die Zahnbewegung blockieren.

Fazit

Die in diesem Beitrag beschriebenen Therapiealternativen zur Versorgung von Zahnlücken spiegeln die aktuellen Fortschritte in der digitalen Zahnmedizin und die Sicherheit implantologischer Verfahren sowie der Alignertherapie wider und orientieren sich damit am aktuellen wissenschaftlichen Stand der Zahnmedizin. Für einen Therapieerfolg ist jedoch vor allem bei Kombination von Implantation und Alignertherapie eine gründliche OP-Planung der Implantatposition in Abhängigkeit von der zu erwartenden Zahnstellung notwendig. Hierbei erscheint es sicherlich vorteilhaft, wenn Alignertherapie und Implantation vom selben Behandler bzw. derselben Behandlerin durchgeführt werden.

Außerdem sollte zur Operationsplanung neben einer kieferorthopädischen Modellanalyse auch möglichst eine 3D-Planung mittels DVT vorgenommen werden. Die Vorteile dieser Vorgehensweise liegen darin, dass das Beschleifen von Zähnen für eine Brückenversorgung entfällt und stellungstechnisch korrekt ausgerichtete Zähne die Mundhygiene erleichtern sowie parodontalen Problematiken vorbeugen. Jedoch müssen die Patienten/-innen für diese Therapie sehr gut instruiert sein, damit sie während der zum Teil langen Phase der Alignertherapie neben der Mundhygiene auch die Compliance beim Tragen der Schienen aufrechterhalten. Sowohl der Tragekomfort als auch das optische Erscheinungsbild der Aligner ist bedeutend höher als das Anlegen einer Multibandapparatur verbunden mit den bekannten Problemen wie ästhetischen Einschränkungen, erschwerter Mundhygiene und Schmelzabplatzungen beim Entfernen der Brackets [1,5].

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.