|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Die Behandlung des kariösen Dentins, insbesondere in pulpanahen Arealen kariöser Läsionen, ist ein Thema, das seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in der Zahnmedizin intensiv diskutiert wird. Dies liegt vor allem an den weitreichenden Auswirkungen, die die Entscheidung über die Entfernung von kariösem Dentin auf den langfristigen Erhalt der Vitalität des Zahnes haben kann. Im Laufe der Jahre haben sich unterschiedliche therapeutische Ansätze etabliert, die teilweise stark variieren. Die Empfehlungen für die Kariesexkavation reichen von der nahezu vollständigen Erhaltung des kariösen Dentins bis hin zu dessen vollständiger Entfernung, wobei das gesunde Dentin weitgehend unberührt bleibt. Zu den gängigen Behandlungsansätzen gehören die ultrakonservative Kariesexkavation, die selektive Kariesexkavation, die zweizeitig-selektive Kariesexkavation, die zweizeitig-vollständige (nonselektive) Kariesexkavation und die vollständige (nonselektive) Kariesexkavation [2,12]. Diese Konzepte unterscheiden sich vornehmlich in der Intensität der Entfernung von kariösem Dentin.

Die verschiedenen Exkavationsstrategien verfolgen unterschiedliche Ziele und basieren auf unterschiedlichen wissenschaftlichen und klinischen Annahmen. Abgesehen von den Konzepten der zweizeitigen nonselektiven Kariesexkavation und der nonselektiven (vollständigen) Kariesexkavation konzentrieren sich die anderen Exkavationsstrategien darauf, kariöses oder kariös verändertes (sog. ledriges) Dentin in profunden Kavitäten in Pulpanähe zu belassen, um eine Freilegung der Pulpa zu vermeiden. Dabei wird angenommen, dass durch eine dichte, adhäsive Restauration die in der Läsion verbliebenen Bakterien von ihrem Substrat abgeschnitten werden und nicht überleben können, folglich die Karies nicht weiter voranschreiten kann. Deshalb wird die selektive Kariesexkavation als Alternative zur nonselektiven Kariesexkavation in Verbindung mit vitalerhaltenden Maßnahmen empfohlen [2,12].

Selektive Kariesexkavation aus endodontischer Sicht

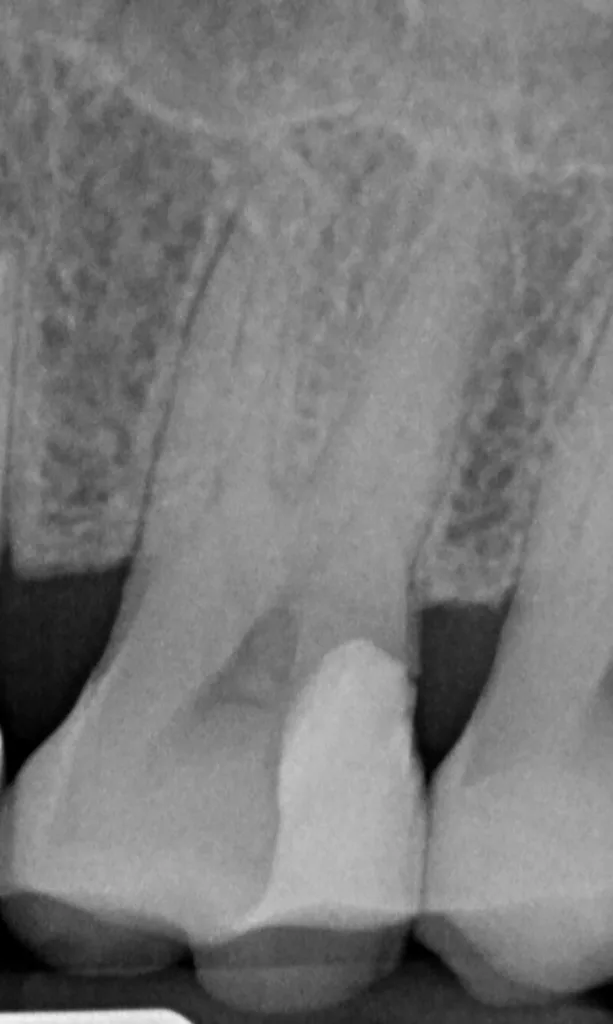

Die selektive Kariesexkavation wurde in den letzten Jahren als eine potenziell vielversprechende Alternative zur vollständigen Exkavation des kariösen Gewebes propagiert. Grundannahme hierbei ist, dass eine Exposition der Pulpa im Rahmen der Kariesexkavation vermieden werden sollte, um die Pulpa vital zu erhalten. Ziel dieser Methode ist es, eine invasivere Behandlung wie eine direkte Überkappung, eine partielle oder vollständige Pulpotomie oder sogar eine Wurzelkanalbehandlung zu vermeiden. Voraussetzung für die Durchführung der selektiven Kariesexkavation ist, dass der betreffende Zahn klinisch und radiologisch symptomfrei ist (keine Schmerzen, keine apikalen Pathologien) und im Röntgenbild eine verbleibende Hartgewebsbrücke zwischen der kariösen Läsion und der Pulpa zu sehen ist [15].

Der zugrundeliegende Ansatz basiert darauf, dass über dem verbleibenden kariösen Dentin ein dichter, adhäsiver Verschluss aufgebracht wird. Dieser Verschluss soll verhindern, dass die verbliebenen Bakterien in der Zahnhartsubstanz weiter Zugang zu ihrem Substrat – den fermentierbaren Kohlenhydraten – haben können. Auf diese Weise wird versucht, die Bakterien „verhungern“ zu lassen, indem ihnen die Energiequellen entzogen werden, die für ihre Vermehrung und Aktivität notwendig sind. Dadurch soll die Karies nicht weiter voranschreiten können [34,41,42]. Jedoch wirft dieser Ansatz auch Fragen hinsichtlich seiner Langfristigkeit und Effektivität auf, insbesondere, wenn man die verschiedenen Bakterienarten berücksichtigt, die im kariösen Dentin vorhanden sind. Dies betrifft vor allem die potenziellen Risiken, die von zurückgebliebenen Bakterien ausgehen, die unter den adhäsiven Restaurationen weiterhin aktiv bleiben und sich in der Zahnstruktur ausbreiten könnten.

Es ist bekannt, dass neben den klassischen kariogenen Bakterien, die für die Entstehung von Karies verantwortlich sind, auch eine Vielzahl von anaeroben, asaccharolytischen Bakterien im infizierten Dentin vorkommen können [26,32]. Diese Bakterienarten sind problematisch, da sie in der Lage sind, stickstoffhaltige Substrate zu nutzen, um Energie zu gewinnen. Dabei greifen sie auf Proteine und Glykoproteine aus dem demineralisierten Kollagen sowie auf Gewebeflüssigkeiten aus den Dentintubuli zurück. Diese Bakterien benötigen keine externe Substratzufuhr und können sogar unter dichten, dentinadhäsiven Restaurationen weiter aktiv bleiben [38,39]. Entnimmt man Wochen bis Monate nach selektiver Kariesexkavation unter Füllungen Proben aus der pulpanah verbliebenen, kariös veränderten Dentinschicht konnte in histologischen und bakteriologischen Studien gezeigt werden, dass sich immer Bakterien nachweisen lassen und diese Mikroorganismen vermehrungsfähig sind. Bakterien überleben unter Füllungen und führen zu einer irreversiblen Pulpitis [23-25,36]. Auch die metabolischen Produkte dieser Bakterien, die Endotoxine, können eine chronische Entzündung des Pulpagewebes hervorrufen und die Vitalität des Zahns gefährden [3,27,28].

Während Bakterien etwa 500 bis 3000 µm tief in die Zahnhartsubstanz eindringen [29,43], können Endotoxine auch durch 0,5 mm dicke Restdentinschichten bis hin zur Pulpa diffundieren [30]. Endotoxine, die in die Pulpa eindringen, führen zur Freisetzung von Entzündungsmediatoren aus den Odontoblasten und Makrophagen. Diese Mediatoren begünstigen die Entwicklung einer chronischen Entzündung des Pulpagewebes [40], die zu einer langfristigen Schädigung der Pulpa führen kann. Auch inaktive Karies hinterlässt histologische Veränderungen im Pulpagewebe [22]. Diese Entzündungen sind nach einer selektiven Kariesexkavation in histologischen Untersuchungen häufig zu beobachten, und eine vollständige Heilung der Pulpa ist folglich aufgrund der bakteriellen Infektion ausgeschlossen. Obwohl die Zähne klinisch oftmals asymptomatisch bleiben und Sensibilitätstests in vielen Fällen unauffällig ausfallen, gibt es eine Diskrepanz zwischen den klinischen Befunden und den histologischen Veränderungen [35,36,44]. Dies weist darauf hin, dass klinische Symptomfreiheit nicht zwangsläufig mit einer tatsächlichen Heilung des Pulpagewebes gleichzusetzen ist. Der wahre Zustand der Pulpa lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt durch keinen klinischen Test uneingeschränkt darstellen [11]. Nur eine histologische Untersuchung kann Aufschluss über den tatsächlichen Pulpastatus geben [18]. Eine rein klinische Bewertung der Symptomfreiheit nach einer selektiven Kariesexkavation ist daher aus wissenschaftlicher Sicht nicht ausreichend, um den Erfolg der Behandlung zu beurteilen.

Neben den im kariösen oder kariös veränderten Dentin verbliebenen Bakterien und ihren Stoffwechselprodukten besteht ein weiterer Nachteil bei der selektiven Kariesexkavation: Wird kariöses oder kariös verändertes Dentin in der Kavität belassen, so weisen die Dentinadhäsive und Kompositmaterialien darauf deutlich reduzierte Haftwerte auf [12,33]. Zusätzlich ist bekannt, dass Dentinadhäsive und Kompositmaterialien zytotoxische Effekte auf Pulpazellen aufweisen [1,4,17,19]. Wird nun auf eine selektiv exkavierte kariöse Läsion eine direkte adhäsive Restauration aufgebracht, hat diese eine reduzierte Haltbarkeit und es besteht die Gefahr, dass toxische Monomere aus dem Dentinadhäsiv und dem Komposit durch das veränderte Dentin in die Pulpa diffundieren und neben den Bakterien eine zusätzliche Entzündungsreaktion der Pulpa auslösen. Sollte eine selektive Kariesexkavation durchgeführt worden sein, muss dies den Patienten/-innen eindeutig kommuniziert werden. Andernfalls kann dies zu Missverständnissen führen, wenn sich der/die Patient/-in bei einer anderen Praxis in Behandlung begibt. Schlimmstenfalls wird eine selektive Kariesexkavation als mangelhafte Behandlungsmaßnahme missinterpretiert.

Ein direkt vergleichender Ansatz zur Untersuchung der selektiven Kariesexkavation versus einer vollständigen Kariesexkavation mit anschließender Pulpaüberkappung hat gezeigt, dass in 68 bis 100% der Fälle nach der selektiven Kariesexkavation eine chronische Pulpaentzündung auftrat, was auf einen Misserfolg dieser Behandlungsmethode hinweist. Im Gegensatz dazu führte eine vollständige Exkavation mit einer indirekten oder direkten Überkappung der Pulpa mit Kalziumhydroxid nur in 7 bis 33% der Fälle zu einem histologischen Misserfolg. Alle Patienten/-innen in der Gruppe mit vollständiger Exkavation waren während des gesamten Nachuntersuchungszeitraums, der von drei Monaten bis zu fünf Jahren reichte, klinisch beschwerdefrei [35,44]. Diese Ergebnisse zeigen, dass eine höhere Erfolgsrate der selektiven Kariesexkavation im Vergleich zu den vitalerhaltenden Maßnahmen nach Exposition der Pulpa nicht nachgewiesen werden konnte. Damit wird die Bedeutung der vollständigen Kariesexkavation und der geeigneten Überkappung der Pulpa erneut unterstrichen, da diese Methode sowohl in der kurzen als auch in der langfristigen Perspektive einen besseren Behandlungserfolg zu bieten scheint.

Empfehlungen zur Kariesexkavation und zur Versorgung profunder Kavitäten

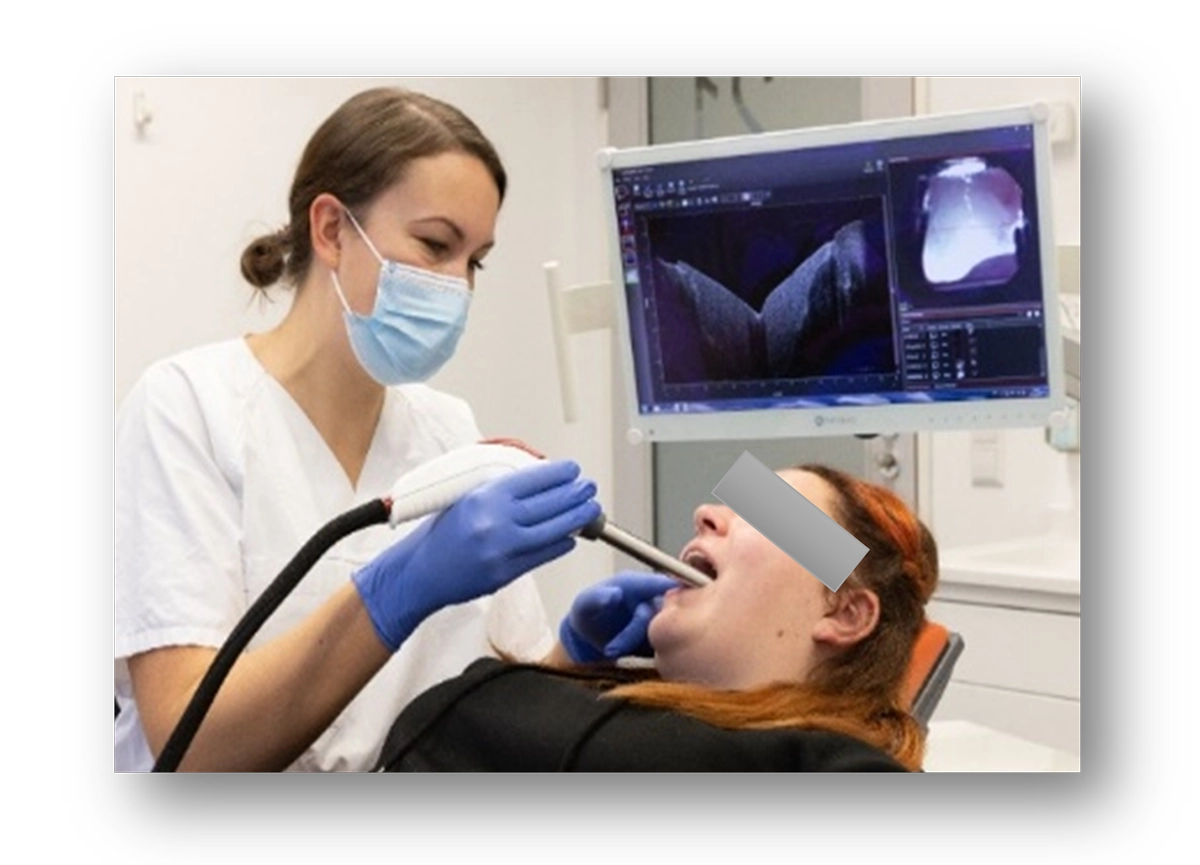

Das Ziel der Kariesexkavation sollte also immer die vollständige Entfernung kariösen und kariös veränderten Dentins unter maximalem Erhalt gesunder Zahnhartsubstanz sein. Nur eine entzündungsfreie Pulpa kann langfristig vital erhalten werden. Eine entzündungsfreie Pulpa weist ausgeprägte regenerative Kapazitäten auf, wenn sie mit hydraulischem Kalziumsilikatzementen oder Kalziumhydroxid behandelt wird [5,8]. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die An- oder Abwesenheit von Bakterien in der Pulpa eine entscheidende Rolle für die Regenerationsfähigkeit der Pulpa spielt [20]. Eine infizierte Pulpa verliert ihre Regenerationsfähigkeit [37]. Im Rahmen der Kariesexkavation wird zunächst taktil unterschieden, ob das vorhandene Dentin erweicht (und damit infiziert) oder hart ist (und damit vermutlich nicht infiziert) [14]. Als weitere Hilfsmittel können eine Lupenbrille oder ein Operationsmikroskop (OPMI) mit entsprechender Beleuchtung empfohlen werden.

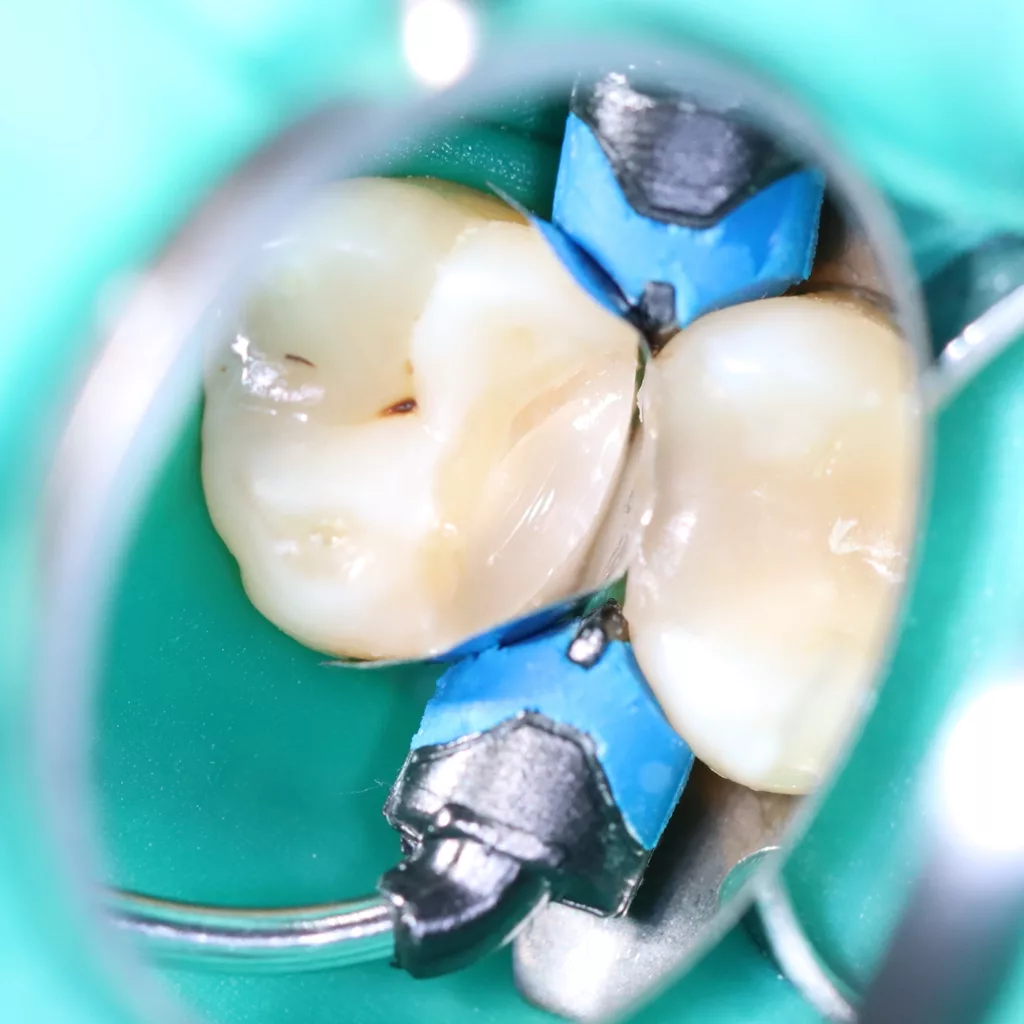

Wird eine profunde kariöse Läsion behandelt, empfiehlt sich folgendes Vorgehen [5]: Zunächst sollte in einem ersten Schritt ein Kofferdam appliziert werden, um eine möglichst keimfreie Arbeitsweise zu gewährleisten. Nach Präparation einer Zugangskavität, wenn dies notwendig ist, erfolgt die Kariesexkavation mittels Rosenbohrern oder Handexkavatoren. Wird in pulpanahen Arealen eine Eröffnung der Pulpa erwartet, sollte das Instrument gewechselt und ein sauberer Rosenbohrer genutzt werden. Tritt nach vollständiger Kariesexkavation keine Eröffnung der Pulpa ein, ist aber von einer dünnen Restdentindicke von etwa 300 µm auszugehen, oftmals erkenntlich durch eine zartrosa hindurchschimmernde Pulpa, sollte nach Kavitätentoilette mittels Natriumhypochlorit (NaOCl) 3% eine indirekte Überkappung mit einem hydraulischen Kalziumsilikatzement erfolgen [5]. NaOCl dient dazu, Bakterien und Toxine zu neutralisieren und das Dentin zu desinfizieren. Die Unterfüllung aus Kalziumsilikatzement soll auch desinfizierend wirken, das Pulpagewebe zur Heilung anregen und vor möglicherweise durch das Dentin penetrierenden Monomeren aus dem Dentinadhäsivsystem schützen [5], da diese die regelrechte Funktion der Odontoblasten beeinträchtigen können [9,40]. Im Anschluss muss eine direkte, dentinadhäsive Restauration zur Versorgung der Kavität platziert werden [5]. Die Abbildungen 1 bis 14 illustrieren das Vorgehen bei der Behandlung einer profunden kariösen Läsion mit indirekter Überkappung der Pulpa.

Wird die Pulpa nach vollständiger Kariesexkavation exponiert, muss zunächst der Zustand der Pulpa bewertet werden. Bei einer akzidentellen Exposition im Rahmen der Kariesexkavation ist mit einer bakteriellen Kontamination der Pulpa zu rechnen. Ist die Pulpa nur oberflächlich oder gar nicht kontaminiert, sistiert die Blutung bei einer Hämostase mit NaOCl 3% meist nach 5 bis 6 Minuten. Ist dies der Fall, wird die Pulpa mit einem hydraulischen Kalziumsilikatzement überkappt und anschließend eine adhäsive Restauration gelegt. Lässt sich jedoch keine Hämostase erreichen, muss eine partielle Pulpotomie erfolgen [5]. Dafür werden in einem ersten Schritt 2 bis 3 mm Pulpagewebe bis in einen gesunden Bereich abgetragen. Dies geschieht mit einem sauberen, diamantierten, rotierenden Schleifkörper unter permanenter Kühlung mittels isotoner Kochsalzlösung (NaCl 0,9%) oder Wasser. Ist das darunterliegende Pulpagewebe nicht infiziert, lässt sich nun eine Hämostase erreichen. Geling dies nicht, muss eine vollständige Pulpotomie durchgeführt werden. Das bedeutet, dass die Kronenpulpa bis zu den Wurzelkanaleingängen hin entfernt wird. Im Anschluss an die Pulpotomie wird die Pulpa mit einem hydraulischen Kalziumsilikatzement überkappt und anschließend eine adhäsive Restauration gelegt [21].

Eine höherwertige, laborgefertigte Versorgung mit z.B. Inlays oder Kronen sollte frühestens zwei, besser fünf Jahre nach direkter Überkappung oder Pulpotomie durchgeführt werden, da in den ersten Jahren die Wahrscheinlichkeit für ein Scheitern der Vitalerhaltung am höchsten ist. Innerhalb der ersten fünf Jahre nach direkter Überkappung der Pulpa werden signifikant mehr Zähne avital als nach einem Zeitraum von mehr als fünf Jahren. Wenn ein Zahn fünf Jahre nach direkter Überkappung noch vital ist, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass er es in den Folgejahren auch bleibt [10]. Ist allerdings kurzfristig eine prothetische Versorgung z.B. als Brückenpfeiler unumgänglich, muss ggf. doch eine Vitalexstirpation und Wurzelkanalbehandlung in Erwägung gezogen werden, da für Zähne ohne apikale Aufhellung nach vier bis sechs Jahren Erfolgsquoten von ca. 93% erzielt werden können [13]. Allerdings verlieren wurzelkanalbehandelte Zähne ihre Taktilität und neigen signifikant häufiger zu Frakturen durch Überlastung beim Kauen [5,6].

Vitalerhaltende Maßnahmen mit hydraulischen Kalziumsilikatzementen haben hohe langfristige Erfolgsraten von ca. 80% [6,16]. Histologische Untersuchungen haben für hydraulische Kalziumsilikatzemente die Bildung einer Hartgewebsbrücke zwischen der freigelegten und überkappten Pulpa und dem Überkappungsmaterial sowie das Ausbleiben einer Entzündungsreaktion gezeigt [8,31]. Das primäre Ziel der Kariesexkavation sollte darin bestehen, sämtliches infiziertes Dentin vollständig zu entfernen, selbst wenn dies zur Exposition der Pulpa führt. Nach der Entfernung des kariösen Gewebes sollte die Pulpa mit biokompatiblen Materialien überkappt werden, die bioaktive Eigenschaften besitzen. Hydraulische Kalziumsilikatzemente sind Goldstandard für vitalerhaltende Maßnahmen, da sie die natürlichen Heilungsprozesse der Pulpa unterstützen und gleichzeitig das gesunde Pulpagewebe schützen. Nur durch diesen Ansatz lassen sich das noch gesunde Pulpagewebe vor weiteren schädlichen Einflüssen bewahren und der langfristige Vitalitätserhalt sicherstellen.

Fazit

Die als Alternative zur vollständigen Kariesexkavation angebotene Methode der selektiven Kariesexkavation kann zur Vitalerhaltung der Pulpa nicht empfohlen werden. Eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit der selektiven Kariesexkavation im Vergleich zur direkten Überkappung kann in wissenschaftlichen Untersuchungen nicht per se festgestellt werden. Im belassenen kariösen oder kariös veränderten Dentin verbleiben Bakterien und Endotoxine, die zu einer chronischen Entzündung der Pulpa, die oftmals klinisch symptomfrei bleibt, führen. Eine entzündete Pulpa kann jedoch nicht heilen. Deshalb sollte der vollständigen Kariesexkavation der Vorzug gegeben und die Pulpa mit biokompatiblen Materialien (beispielsweise hydraulische Kalziumsilikatzemente) überkappt werden, bevor im Anschluss eine definitive, adhäsive Restauration platziert wird.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.