|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Ängste gehören zur „normalen“ Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dazu und sind teils „entwicklungsphasentypisch“ (wie z.B. die Angst vor der Bewertung von Gleichaltrigen im Jugendalter [8]). Darüber hinaus sind Ängste über die gesamte Lebensspanne wichtig, da sie eine Schutz- und Warnfunktion haben sowie Teil der menschlichen Basisemotionen sind [6,7]. Nichtsdestotrotz können Ängste übersteigert sein und mit Funktionsbeeinträchtigungen einhergehen. Die Abgrenzung „normaler“ Ängste von behandlungsbedürftigen Angststörungen ist nicht trivial und bedarf einer ausführlichen kinder- und jugendpsychiatrischen Diagnostik. Das Ausmaß des Leidensdrucks und des Vermeidungsverhaltens können u.a. Indikatoren für das Vorliegen des Vollbildes einer behandlungsbedürftigen Angststörung sein [7].

Hierbei stellen Angststörungen über die Lebensspanne hinweg häufig vorhandene psychische Störungen dar (durchschnittliche Prävalenz 10% [3,10]), die zudem in den letzten Jahren in zunehmender Häufigkeit vorhanden sind [5]. Beides gilt auch für das Kindes- und Jugendalter. Die viel diskutierte steigende Häufigkeit psychischer Störungen in den letzten Jahren ist auch im Kontext der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Folgen, der Auswirkungen der Klimakrise und des Krieges in der Ukraine zu sehen. Die aufgeführten Faktoren können Unsicherheiten und Sorgen im Kindes- und Jugendalter verstärken. Zudem stellt Vermeidungsverhalten einen Hauptentstehungs- und aufrechterhaltenden Faktor für Angststörungen dar [6]. Die Folgen des Lockdowns für Kinder und Jugendliche können wie ein von außen vorgegebenes und legitimiertes Vermeidungsverhalten im Kontext der Entstehung von Angststörungen gesehen werden. So hatten sozial ängstliche Kinder im Rahmen des Lockdowns zum Beispiel keine Gelegenheit, sich ihren Ängsten über das Aufsuchen von Vereinen und dem Halten von Referaten im schulischen Kontext zu stellen. Das Aufsuchen von angstbesetzten Situationen ist jedoch notwendig, um korrigierende Erfahrungen zu ermöglichen: Die Situation und somit auch die Angst sind bewältigbar, und vorhandene Befürchtungen treffen nicht ein. Ohne diese korrigierenden Erfahrungen ist eine Ausweitung und Chronifizierung vorhandener Ängste wahrscheinlich.

Trotz der beschriebenen Häufigkeiten begeben sich Betroffene, zum Teil auch aufgrund der bestehenden Ängste, oftmals nicht in kinder- und jugendpsychotherapeutische oder -psychiatrische Diagnostik und Behandlung, sodass vorhandene Ängste chronifizieren und Funktionsbeeinträchtigungen zunehmen [11] – und das, obwohl Angststörungen oftmals früh beginnen. In der Folge weisen Betroffene häufig Komorbiditäten – allen voran depressive Erkrankungen – auf, wegen denen es dann zu einer Vorstellung im Gesundheitssystem kommt [2,4]. Wenn Angststörungen frühzeitig diagnostiziert und entsprechend behandelt werden, sind die Behandlungserfolge vor allem durch kognitiv-verhaltenstherapeutische Techniken (Psychoedukation, Expositionen und kognitive Umstrukturierung) gut und in ihrer Wirksamkeit ausreichend belegt [1]. Im Kindes- und Jugendalter muss das Einbeziehen des Umfeldes in das psychotherapeutische Vorgehen immer mitbedacht werden, auch um vorhandenes Vermeidungsverhalten abzubauen. Wenn eine ambulante kinder- und jugendlichenpsychotherapeutische Behandlung nicht ausreicht, ist auch an (teil)stationäre und medikamentöse Behandlungsoptionen zu denken.

Entstehung und Symptome

Für die Entstehung von Angststörungen ist das Zusammenwirken vieler Faktoren relevant: genetische, epigenetische, aber auch Umweltfaktoren spielen eine Rolle. An Umweltfaktoren sind im Kindes- und Jugendalter unter anderem das elterliche Erziehungsverhalten sowie Modelllernen zu berücksichtigen [9]. Entsprechend des beschriebenen Entwicklungsaspekts hängen die Häufigkeiten der Angststörungen vom betrachteten Altersbereich und den damit verbundenen Entwicklungsaufgaben ab. So gehören bspw. im Kindergartenalter Trennungsängste und spezifische Phobien zu den häufigsten Angststörungen. Mit einer spezifischen Phobie kann die Angst vor einer Zahnarztbehandlung gemeint sein, aber auch die Angst vor Tieren, Spritzen etc. – also Angst vor einer klar umgrenzten Situation.

Typisch sind damit einhergehende angstauslösende Kognitionen, körperliche Symptome wie Zittern und Schwitzen sowie die Vermeidung der angstbesetzten Situation. Trennungsängste hingegen beschreiben die Angst, von einer Hauptbezugsperson getrennt zu werden, und dass dieser oder einem selbst in Folge dieser Trennung etwas zustoßen könnte. Im Grundschulalter finden sich vermehrt entsprechend der Entwicklungsaufgabe Schul- und Leistungsängste, aber auch Angst vor medizinischen Behandlungen. Im Jugendalter, das mit zunehmender Relevanz der Bewertung durch Gleichaltrige einhergeht, nimmt das Vorliegen sozialer Angststörungen zu. Eine ebenso im Kindes- und Jugendalter häufig vorkommende Diagnose ist die generalisierte Angststörung, die sich durch unkontrollierbare Sorgen, die den Alltag durchziehen, auszeichnet.

Ängste und Angststörungen erkennen

Spezifische Phobien, z.B. im Sinne einer Spritzenphobie oder der Angst vor der Zahnarztbehandlung, sind charakterisiert durch ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten (z.B. versuchen Patienten/-innen, das Aufsuchen des Behandlungsraumes zu umgehen) und ausgeprägte körperliche Angstsymptome (z.B. Zittern). Hinweise auf soziale Angststörungen können Vermeidung von Blickkontakt, Erröten oder leises Sprechen sein. Kinder mit Trennungsängsten hingegen werden vor allem versuchen, keinen Behandlungsschritt ohne ihre Eltern bewältigen zu müssen. Die Vermeidung der Trennungssituation kann hier sehr vehement sein (z.B. Schreien, Weinen). Kinder mit generalisierten Angststörungen wiederum zeigen unter anderem vermehrtes Rückversicherungsverhalten und werden einem Zahnarzt/ einer Zahnärztin viele Fragen stellen, um ihre Sorgen kurzfristig zu reduzieren.

hedgehog94/AdobeStock

hedgehog94/AdobeStockTipps zum Umgang mit Betroffenen im Praxisalltag

Zunächst ist es wichtig, dass ein ausreichendes Wissen über Ängste und Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen vorhanden ist. Damit einhergehend können und müssen ängstliche Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen erkannt, berücksichtigt und vor allem ernstgenommen werden. Bagatellisierung kann zu einer unbedachten Verstärkung der Symptomatik führen. Um vorhandene Ängste zu reduzieren und die Bewältigung der angstbesetzten Situation wahrscheinlicher werden zu lassen, ist ein transparentes Vorgehen unerlässlich. Hierfür müssen angedachte Behandlungsschritte entsprechend dem Entwicklungsstand des Kindes in einer kindgerechten Sprache erläutert werden. Dieses Vorgehen sollte auch bereits im Kindergartenalter gewählt werden. Zahnärzte/-innen sollten sich zudem erläuterte Aspekte vom Kind bzw. Jugendlichen wiederholen lassen, um sicherzustellen, dass das Besprochene verstanden wurde. Das reine Äußern des Vorgehens ist hier nicht ausreichend. Sicherzustellen, dass der Inhalt verstanden wurde, ist relevant.

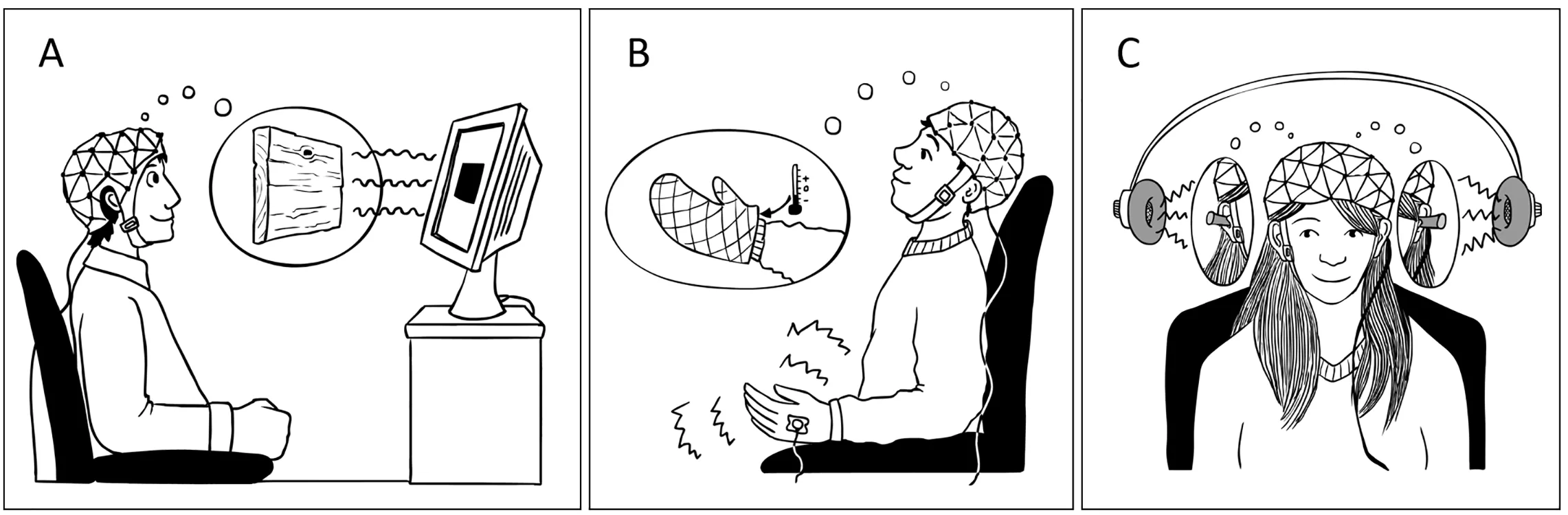

Neben der „Vorbesprechung“ ist eine kontinuierliche Rückmeldung über durchzuführende Schritte im Behandlungsprozess ebenso erforderlich. Es ist ratsam, in kleinen Schritten vorzugehen und bewältigte Schritte zu loben. Während des Behandlungsprozesses sollte gezeigten ängstlichen Verhaltensweisen keine Zuwendung gegeben werden, um diese nicht zu verstärken. Darüber hinaus ist es sinnvoll, Kinder während der Behandlung von ihren Ängsten abzulenken. Hierbei können alle Sinneskanäle genutzt werden (Musik, Hörbücher, Gestaltung der Zimmerdecke in einem Behandlungsraum etc.). Auch das Mitführen eines Mutsteines oder eines Kuscheltieres kann eine angstreduzierende Wirkung haben. In vielen Fällen ist die Anwesenheit von Bezugspersonen während der Behandlung sinnvoll, es sei denn, diese verstärken vorhandenes ängstliches Verhalten. Eine Verstärkung kann zum Beispiel über eine starke Aufmerksamkeitszuwendung bei vom Kind gezeigten ängstlichen Verhalten oder Vermeidungsverhalten erfolgen. Ist die Angstsymptomatik sehr ausgeprägt, kann ein Verweisen auf niedergelassene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/-innen oder Kinder- und Jugendpsychiater/-innen sinnvoll sein, um gegebenenfalls auch ein gemeinsames Vorgehen zu wählen.

Fazit

Laut epidemiologischer Angaben weisen Kinder und Jugendliche in Zahnarztpraxen häufig Angststörungen mit entsprechendem Vermeidungsverhalten auf. Zahnärzte können ihre Patienten in der Bewältigung der vorhandenen Ängste unterstützen. Dabei sollten sie die Ängste ihrer Patienten ernstnehmen, diese aber auch ermutigen, sich ihren Ängsten zu stellen; zudem ist für transparente und kleinschrittige Behandlungsabläufe zu sorgen. Das Einsetzen akustischer und visueller Strategien zur Ablenkung kann ebenso hilfreich sein. Sind die Ängste zu ausgeprägt, sollten Zahnärzte ihre Patienten an Kinder-/Jugendlichenpsychotherapeuten oder Kinder-/Jugendpsychiater verweisen in dem Wissen, dass es wirksame (psychotherapeutische) Behandlungsformen gibt.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.