Die Erfolge der Kariesprävention in Deutschland vor allem bei Schulkindern und Jugendlichen sind vorbildlich, wie die 5. Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS V) zeigt. 8 von 10 der 12-Jährigen (= 81%) sind heute kariesfrei [1]. Die Zahl der kariesfreien Gebisse hat sich in den Jahren von 1997 bis 2014 verdoppelt. Der allgemeine Rückgang der Karies, insbesondere bei Schulkindern und Jugendlichen, darf aber nicht den Blick für die Anfälligkeit spezieller Risikogruppen trüben. Denn Angehörige der verschiedenen Sozialschichten haben weiterhin eine sehr unterschiedliche Karieserfahrung [1]. Die Karieserfahrung ist sehr ungleichmäßig verteilt, so liegt eine Kariespolarisation vor, bei der das Drittel mit der höchsten Karieserfahrung dreimal mehr Karieserfahrung auf sich vereint als der gesamte Rest.

Daher ist eine Konzentration der Prävention auf bestimmte Risikogruppen notwendig und sinnvoll, wie die schwedischen Prophylaxe-Pioniere Per Axelsson und Jan Lindhe bereits vor 45 Jahren betonten [2,3,4]. Dabei ist es wichtig, für jede Zielgruppe altersgerechte Präventionsinhalte zu beachten. Auch die Bundeszahnärztekammer befürwortet ein altersorientiertes, lebenslanges Präventionskonzept; seit einiger Zeit steht der Kariesschutz bei Kleinkindern im Fokus [5].

Einteilung nach Altersgruppen

Da die Kariesanfälligkeit der Zähne nicht über die gesamte Lebensspanne gleich bleibt, haben wir in unserer Praxis ein altersspezifisches, lebenslanges Konzept für die Kariesprävention in den Praxisalltag integriert. Das Konzept umfasst folgende Gruppen: Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr, Kinder vom 6. bis zum 12. Lebensjahr, Jugendliche vom 12. bis zum 18. Lebensjahr, Erwachsene und Senioren [6]. Unser präventives Praxiskonzept wurde bereits mehrmals beschrieben [7–10]. Im folgenden Beitrag wird auf das Konzept für die Kariesprävention bei den 6- bis 12-Jährigen eingegangen. Die Erfolge eines individuellen Kariesrisikoprogramms spiegeln sich in einer niedrigen Karieserfahrung, die deutlich unter den Kennziffern für 2014 liegt, die über das Monitoring der DMS V für Deutschland erhoben wurden [1].

Wissenschaftliche Grundlagen des Praxiskonzepts:

Axelsson und Lindhe

Strafela-Bastendorf/Bastendorf

Strafela-Bastendorf/Bastendorf

1. häusliche Mundhygiene,

2. professionelle Zahnreinigung,

3. lebenslange Betreuung durch regelmäßiges, risikobasiertes Recall.

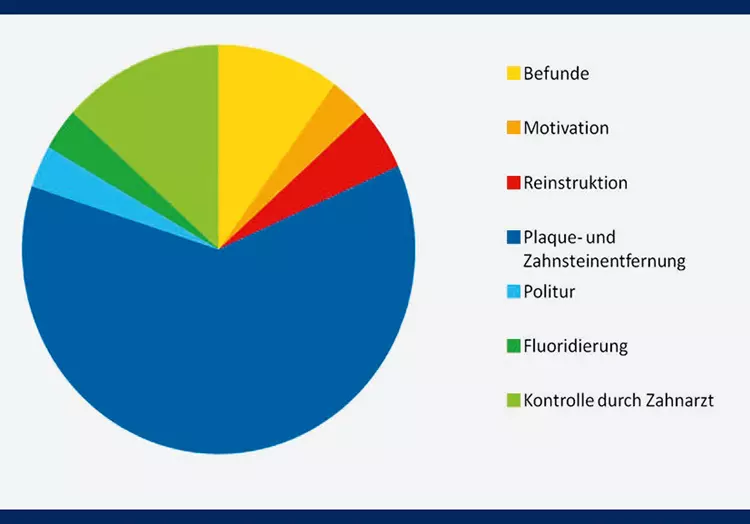

Nach der Erstuntersuchung und Diagnose und der notwendigen Therapie (Erstversorgung) nehmen die Patienten an einem risikoorientierten Recall-Programm in zwei- bis sechsmonatigen Intervallen teil. Dieses Programm beinhaltet Prophylaxe-Sitzungen mit Mundhygiene-Instruktionen, professioneller Zahnreinigung und Fluoridierung (Abb. 1). Bereits nach 2 Jahren bei Kindern und 6 Jahren bei Erwachsenen tritt nach den Untersuchungen von Axelsson und Lindhe praktisch keine neue Karies mehr auf [2,3,4].

Ziel unserer Praxis war seit den Anfängen im Jahr 1979, den Präventivansatz von Axelsson und Lindhe unter Praxisbedingungen zu realisieren. Der Erfolg des Ansatzes konnte auf unsere Praxis übertragen und bei den allermeisten Patienten über einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren aufrechterhalten werden [20]. Die durchschnittliche Zahl neuer kariöser Zahnflächen variierte in diesem 30-Jahres-Intervall zwischen 1,2 und 2,1. Bei der Mehrzahl der Patienten trat keine oder nur eine neue Läsion in diesem Zeitraum auf [20]. Dieses Ergebnis wurde bisher in keiner anderen Studie erreicht.

Altersspezifische Besonderheiten der 6- bis 12-Jährigen

Ein wesentlicher Schritt der Altersgruppe der bis 12-Jährigen in die zukünftige Entwicklung ist der Schulbeginn. Er fällt in eine Entwicklungsphase, in der Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeitsspanne stark zunehmen. Die Kinder sind in dieser Entwicklungsperiode sehr leistungsfähig. Sie lernen außer Lesen, Schreiben und Rechnen, sich als eigenständige Persönlichkeiten zu entwickeln. Die Motivationsfähigkeit für Gesundheit, Sport und Umwelt ist hoch. Die Kinder sind rationalen Argumenten zugängig. Ihre motorischen Fähigkeiten entwickeln sich sehr schnell. Neben der Familie, die nach wie vor das Gesundheitsverhalten stark prägt, spielt die Schule als maßgeblicher Lebensraum auch für die Gesundheitserziehung eine entscheidende Rolle [11].

Zahnmedizinische Besonderheiten

- Durchbrechende Zähne sind aufgrund der ungünstigen topografischen Lage vermehrt der Plaque-Besiedelung ausgesetzt. Sie verringert sich erst nach 1 bis 2 Jahren, wenn die Zähne die Okklusionsebene erreicht haben. Durch die neuen Zähne kommt es zu einer Vergrößerung der Gesamtoberfläche des Gebisses bei gleichzeitiger Retentionsnischenbildung.

- Durchbrechende bleibende Zähne sind in ihrer Schmelzstruktur nicht vollständig ausgereift. Der Schmelz durchbrechender Zähne ist permeabel, die posteruptive Schmelzreifung an allen Zahnflächen (Glatt-, Approximal- und Kauflächen) entscheidet maßgeblich über die Qualität des Zahnschmelzes in der Zukunft. In den präeruptiven Mineralisationsphasen findet eine Mineralisierung von den Höckerspitzen zur Fissur hin statt. Dies bedingt einen hohen Mineral- und Fluoridgehalt in der Höckerspitze, jedoch nur einen geringen Anteil in der Fissur. Aufgrund der dünnen Schmelzschicht im Fissurenbereich kann so eine Fissurenkaries schnell bis in das Dentin vordringen.

- Durch die vermehrte Retentionsnischenbildung und die sich vergrößernde Gesamtoberfläche des Zahnsystems kann es zu einer entsprechenden Vermehrung kariesrelevanter Keime kommen.

- Der Zuckerkonsum nimmt in der Regel zu, da in der inzwischen begonnenen Schulzeit die elterliche Kontrolle über das Ernährungsverhalten des Kindes abnimmt [12,13,14].

Systematische Kariesprävention am Beispiel der 6- bis 12-Jährigen

Anamnese

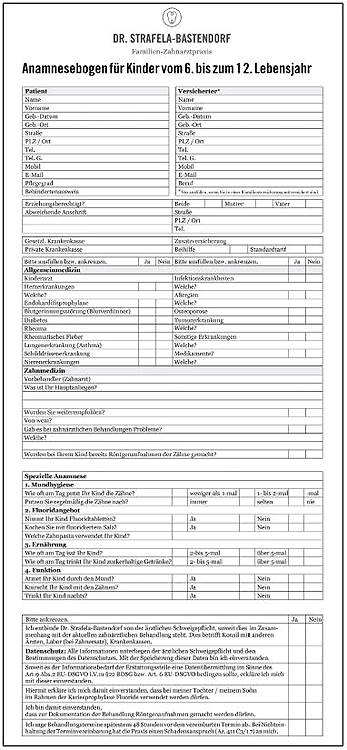

Am Anfang jeder Behandlung steht die Untersuchung, die die Grundlage der Diagnose ist. Die beiden entscheidenden diagnostischen Instrumente sind die Erhebung der Anamnese und die klinische Untersuchung. Die Erhebung der Anamnese ist neben der klinischen Untersuchung der wichtigste Pfeiler der traditionellen ärztlichen Informationsgewinnung.

Strafela-Bastendorf/Bastendorf

Strafela-Bastendorf/Bastendorf

- ärztliche und zahnärztliche Anamnese,

- häusliche Mundhygiene,

- Fluoride,

- Ernährung,

- frühere zahnärztliche Behandlungen,

- Erwartungen an unsere Praxis.

Untersuchung

Die klinische Untersuchung erfolgt in Form einer herkömmlichen visuellen Inspektion. Neben der Erfassung des Zahnstatus werden weitere Befunde erhoben: Röntgenaufnahmen und Indices für Plaque und Entzündungen. Neben der generellen Untersuchung zur Bestimmung des individuellen Kariesrisikos für den Patienten führen wir nach dem professionellen Biofilmmanagement (Airflow/ Erythritol-Pulver) eine zahn- bzw. zahnflächenbezogene Kariesdiagnostik nach ICDAS-II (International Caries Detection and Assessment System) durch [17,18].

Diagnose

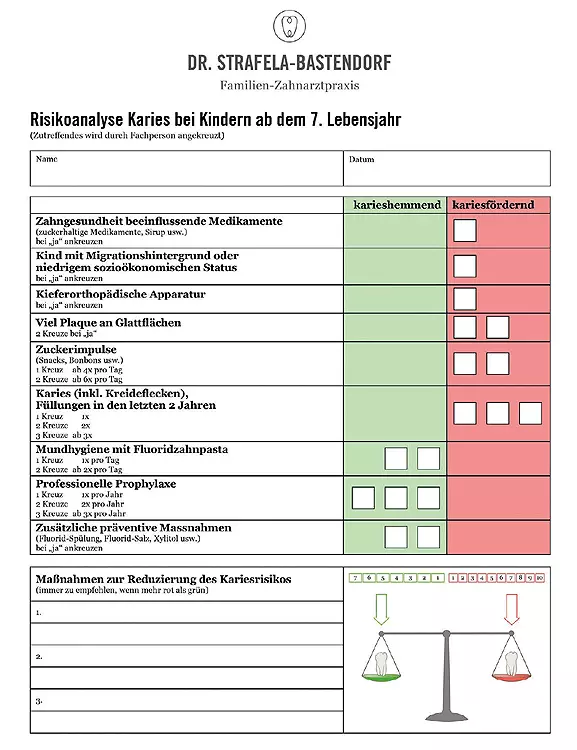

Die multifaktorielle Ätiologie der Karies wird durch das Zusammenspiel von Wirtsfaktoren (Speichel und Zähne), intraoraler Mikroflora (Biofilm/Plaque), Substrat (Ernährung) und dem Zeitfaktor bestimmt. Entsprechend beziehen wissenschaftliche Kariesrisikomodelle die Karieserfahrung und -aktivität, die Plaquekonzentration, die Fluoridversorgung, Ernährung sowie soziale und Verhaltensfaktoren zur Vorhersage ein.  Strafela-Bastendorf/Bastendorf

Strafela-Bastendorf/Bastendorf

Therapie

Das primäre Ziel der Therapie besteht darin, kariesfreie Gebisse mit gesunder Gingiva zu erhalten. Mit anderen Worten: „Vorsorgen statt versorgen“. Sekundäres Ziel ist, nach Sanierung weitere kariöse Defekte oder erneute Gingivitis zu vermeiden. Das ermittelte Kariesrisiko ist die Grundlage für unser therapeutisches Konzept. Die einzelnen Schritte unserer individuellen, altersspezifischen Therapie werden nach ermitteltem Risiko (kein Risiko, Risiko) individuell eingesetzt.

Zusammenfassung

Die Früherkennung des Kariesrisikos ist ein Garant für eine lebenslange Zahngesundheit. Mit präventiven stringenten Programmen kann in der Praxis der Restaurationszyklus, der von Substanzverlust, Schmerzen usw. begleitet ist, vermieden werden. Unser Praxissystem zur Kariesrisiko-Ermittlung erfasst patientenindividuelle Risikoparameter und protektive Faktoren. Unsere Kariesrisiko- Bestimmung ist als Summation zu verstehen, in die alle verfügbaren anamnestischen und klinischen Informationen einfließen. Vor allem die „Wiederentdeckung“ der Anamnese für die prophylaxeorientierte Zahnarztpraxis liefert nicht nur hinreichende Informationen über den allgemeinmedizinischen Hintergrund des Patienten, sondern stellt auch spezifisch prophylaxeorientierte Entscheidungsdaten von höchstmöglicher Aussagekraft, bei zugleich maximaler Einfachheit, zur Verfügung. Neben der Ermittlung des generellen Patienten- Kariesrisikos führen wir zusätzlich eine zahn- bzw. zahnflächenbezogene Diagnostik (ICDAS-II) nach Biofilmmanagement auf perfekt sauberen Zahnflächen durch.

Die von unserer Diagnose abgeleitete Therapie, die wir seit 40 Jahren durchführen, ist mit den Leitlinien zur Kariesprävention der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung von 2016 weitgehend übereinstimmend [19]. Auch wir unterscheiden Maßnahmen, die vom Patienten, und solche, die in der Praxis durchgeführt werden sollen.

Maßnahmen zur täglichen Umsetzung durch den Patienten:

- Mechanische Biofilmreduzierung und Fluoridierung: zweimal täglich Zähneputzen

- Ernährung: möglichst wenig Zucker

- Speichelstimulation durch zuckerfreien Kaugummi

Maßnahmen zur Kariesprävention in der Praxis bzw. in Abstimmung mit dem Zahnarzt:

- Prophylaxe-Programme

- Weitere Fluoridierungsmaßnahmen: Lacke, Gele, Spüllösungen

- Chemische Biofilmbeeinflussung: 1%iger CHX-Lack bei durchbrechenden Zähnen

- Fissurenversiegelung bei stark kariesgefährdeten Fissuren

Fazit

Der Paradigmenwechsel von der kurativen zur präventiven Zahnheilkunde hat sich etabliert. Die Karieserfahrung bei Jugendlichen und Erwachsenen geht zurück, dies ist die zentrale Aussage der 5. Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS V) [1]. Dieser fachliche Paradigmenwechsel erfordert einen organisatorischen Paradigmenwechsel in der Praxis. In der Gruppe der 6- bis 12-Jährigen muss das Augenmerk auf die Risikopatienten gelenkt werden, denn nach wie vor haben 20% der Kinder ca. 80% der Karies. Der Praktiker braucht einfache Hilfsmittel, um seine Diagnostik und Therapie erfolgreich durchzuführen (das heißt: für jede Altersgruppe geeignete Ziele setzen, Befunde erheben, Diagnose stellen, Therapie planen und durchführen).  EMS

EMS

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.