Das Angelman-Syndrom (AS) ist nach seinem Erstbeschreiber, dem englischen Pädiater Dr. Harry Angelman (1915–1996), benannt. Dieser hatte in einem im Jahr 1965 veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel, die von ihm beobachteten, ähnlichen Verhaltensweisen und klinischen Merkmale bei 3 Kindern beschrieben, die ihn veranlassten von einer syndromalen Erkrankung auszugehen [1]. Er selbst wählte damals als Syndrombezeichnung den Begriff „puppet syndrome“, welcher im Zusammenhang mit einer Italienreise steht.

Wikipedia. Letzter Zugriff am 22.10.2023

Wikipedia. Letzter Zugriff am 22.10.2023Angelman wurde bei einem Besuch im italienischen Museo di Castelvecchio in Verona von dem Ölgemälde „Knabe mit einer Zeichnung“ des Malers Giovanni Francesco Caroto inspiriert (Abb. 1). Dabei war es v.a. die kindliche Zeichnung in der Hand des Jungen auf dem Gemälde, die Angelman als Zeichnung einer Puppe interpretierte und folglich eine Analogie zu den Verhaltensweisen und Merkmalen der 3 Kinder aus seiner klinischen Beobachtung zog. „Their flat heads, jerky movements, protruding tongues and bouts of laugther give them a superficial resemblance to puppets, an unscientific name but one which may provide for easy identification“ [1].

Dr. Microbe/Adobe Stock

Dr. Microbe/Adobe Stock.

Einige Zeit später wurde durch weitere klinische Beobachtungen anderer Pädiater eine Erweiterung um den Begriff „happy“ zum „happy puppet syndrome“ vorgenommen, um den Aspekt faziooraler Hypotonie, das an ein Lachen erinnert, sowie das fröhliche Erscheinen bzw. Auftreten der Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen. Letztlich setzte sich jedoch das Eponym „Angelman-Syndrom“ durch und ersetzte die o.g. und auch bereits von Dr. Harry Angelman selbst als unwissenschaftlich beschriebene Bezeichnung ab.

Genetik des Angelman-Syndroms

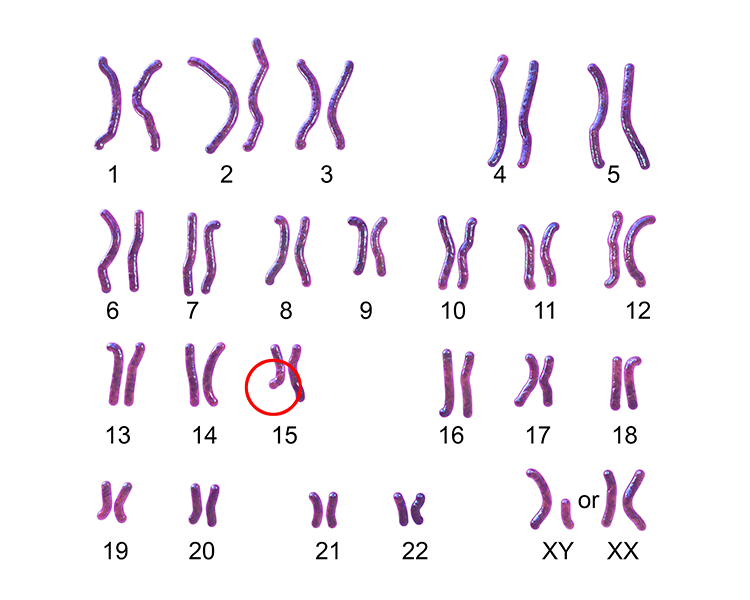

Grundsätzlich gehört das AS zu den seltenen neurogenetischen Erkrankungen und tritt als Folge einer Veränderung auf dem mütterlichen Chromosom 15 auf. Die Veränderung liegt im Bereich 15q11q13 und führt zu einem Funktionsverlust des UBE3AGens. Das AS tritt etwa bei 1:15.000 Neugeborenen sowohl beim männlichen als auch beim weiblichen Geschlecht auf [2].

Damit steht das AS u.a. im Gegensatz zum Fragilen-X-Syndrom, das ebenfalls eine genetische Ursache hat und zu 90% das männliche Geschlecht betrifft. An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass im dritten Teil dieser Fortbildungsreihe das Fragile-X-Syndrom mit seinen zahnmedizinisch relevanten Aspekten vorgestellt wurde [14].

Typische Merkmale und Verhaltensweisen bei Personen mit Angelman-Syndrom

Typische physische Charakteristika des AS sind eine stark verzögerte körperliche und geistige Entwicklung, die sich u.a. in einer deutlich reduzierten Sprachfähigkeit zeigt. Zudem sind oft Störungen des Wachstums (Kleinwuchs), des Bewegungsapparates (z.B. aufgrund einer Skoliose) und des Gleichgewichtes zu beobachten, die mit einem breitbeinigen Laufen auf flachen, nach außen gedrehten Füßen und ruckartigen Bewegungsmustern einhergehen können. Außerdem ist als häufige Komorbidität die Epilepsie bekannt.

Im Kleinkindalter kann als Marker im EEG eine Theta-Rhythmisierung genannt werden. Ferner bestehen bei den betroffenen Personen häufig Verhaltens-, Wahrnehmungs- und Schlafstörungen [18]. Weitere in der Literatur sowie im Elternratgeber, herausgegeben vom Selbstvertretungsverein für Familien mit einem Angehörigen mit AS (Angelman e.V. Deutschland), beschriebene physische Merkmale sind in Tabelle 1 aufgeführt.

| Allgemeinmedizinische Merkmale und Verhaltensweisen | Oral- bzw. zahnmedizinische Merkmale und Verhaltensweisen |

|---|---|

| Schwerste psychomotorische Entwicklungsverzögerung mit ausgeprägter funktioneller Konsequenz | Längliche, schmale Gesichtsform mit ggf. ungleichmäßiger Aufteilung der Gesichtsdrittel (zueinander) |

| Starke Sprachbehinderung (keine Sprachfähigkeiten, keine sinnvollen Worte) | Vergrößerte Wangen bzw. vergrößerter Wangenbereich |

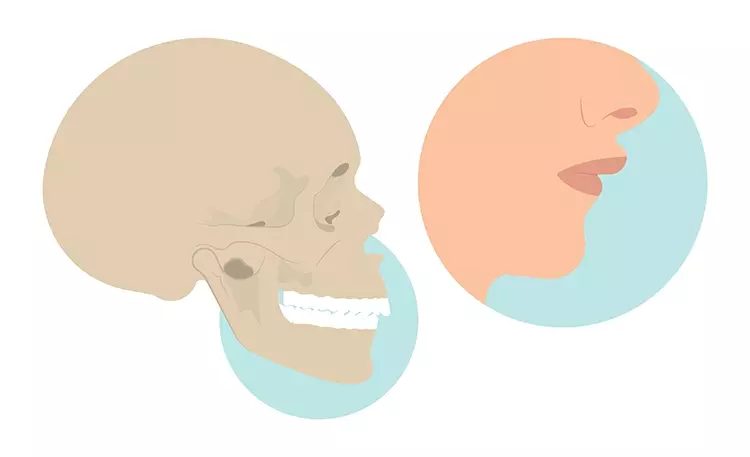

| Störung des Bewegungsapparates, des Gleichgewichts (Schwanken, Steifheit der Glieder, ruckartige Bewegungen) | Mandibuläre Prognathie mit potenzieller Progenie |

| Wirbelsäulenverkrümmung (Skoliose) | Abgesenkte, herunterhängende Mandibula |

| Verkleinerter Kopfumfang (Mikrozephalie) und/oder flacher Hinterkopf (Brachyzephalie) | Makrostomie |

| Breitbeiniges Laufen mit flachen, nach außen gedrehten Füßen | Lückig und weit auseinanderstehende Zähne, Diastema |

| Kleine Hände und Füße, kleiner Körperbau | Mikrodontie und Veränderungen der Zahnwurzeln (z.B. zweite bleibende Molaren) |

| Hypopigmentierte Haut, helles Haar, helle Augenfarbe | Hypotonie der Zunge/Zungenmuskulatur und Lippen |

| Schielen (Strabismus) | Hervorstehende bzw. herausgestreckte Zunge |

| Epilepsie/Krampfanfälle, auffälliges (angelmantypisches) EEG | Dünne Unterlippe |

| Schlaf- und Wahrnehmungsstörungen | Mundatmung und/oder offene Mundhaltung |

| Positives, aufgeschlossenes bis hin zu fasziniertem Verhalten gegenüber Wasser und knisternden Gegenständen/Objekten/Geräuschen | Störungen des Kauverhaltens (z.B. übermäßige Kaubewegungen) bzw. des Schluckreflexes (z.B. vermindertes Abschlucken) |

| Starke Schweißabsonderung, Hitzeempfindlichkeit Vermindertes Schmerzempfinden |

Vermehrter Speichelfluss |

| Fütterprobleme während des Säuglingsalters | Häufiges Lachen |

| Hyperaktives und hypermotorisches Verhalten | Häufiges Auftreten von oralmotorischen Verhaltensweisen mit einer übermäßigen oralen Aktivität |

Tab. 1: Übersicht einer Auswahl von verschiedentlich beschriebenen allgemeinmedizinischen (links) und oral- bzw. zahnmedizinischen (rechts) syndrombedingten Merkmalen und Verhaltensweisen bei Menschen mit Angelman-Syndrom (Quelle: Syndrom-Info 2019 [18]).

Das AS ist von verschiedenen Entwicklungsphasen geprägt, wobei sowohl die pränatale als auch die perinatale Phase „normal“ verlaufen. Erste Auffälligkeiten zeigen sich im frühen Säuglingsalter. In dieser Phase ist es oft noch nicht möglich, eine AS-Diagnose zu stellen. Jedoch können verschiedene AS-typische Verhaltensweisen und körperliche Merkmale auf selbiges hindeuten.

Diese Verhaltensweisen können z.B. Probleme beim Stillen des Säuglings oder Schwierigkeiten beim Saugen, Schlucken, häufiges Ausspucken von Nahrung, übermäßiges Kichern und Gurgeln zwischen dem 3. und 6. Lebensmonat sowie erste Anzeichen für eine Entwicklungsverzögerung oder erste Krampfanfälle umfassen [18]. In der Altersphase 1. bis 3. Lebensjahr manifestiert sich die AS-bezogene Entwicklungsverzögerung deutlich, sodass seitens der Eltern bzw. Familien oft zusätzlicher ärztlicher Rat eingeholt wird, was zu einer Diagnosestellung führen kann.

Für Zahnärztinnen und Zahnärzte bedeutet dies gleichsam, dass im Praxisalltag u.U. Säuglinge und Kleinkinder mit auffälligen Verhaltensweisen vorgestellt werden, für die noch keine Ursache ermittelt wurde. Damit kann der Zahnärzteschaft, die im besten Fall alle Kinder ab dem Durchbruch des ersten Milchzahnes zahnmedizinisch begleitet, eine unterstützende Rolle in diesem Prozess zukommen. Durch Kenntnisse zu oralen Symptomen spezifischer Syndrome bzw. seltener Erkrankungen kann jede Zahnärztin und jeder Zahnarzt zu einer frühzeitigen Diagnose beitragen, indem weiterführende Diagnostik angeraten bzw. eine mögliche Verdachtsdiagnose gestützt wird.

Auffälligkeiten im faziooralen und dentalen Bereich

Obgleich bislang nur sehr wenige zahnmedizinische Studien und Berichte zur Mundgesundheit bzw. zahnmedizinischen Therapie von Personen mit AS existieren, werden klinische Auffälligkeiten im faziooralen Bereich bereits seit der Erstbeschreibung durch Dr. Harry Angelman fortwährend in der Literatur erwähnt [1,3,5,6,21]. Dabei handelt es sich um physische Merkmale wie eine längliche, schmale Gesichtsform, eine mandibuläre Prognathie mit potenzieller Progenie und einen breiten Mund im Sinne einer Makrostomie. Die Makrostomie geht oft mit gleichzeitig lückig und weit auseinanderstehenden Zähnen einher, die wiederum in der Form verkleinert sein können bzw. als solche erscheinen.

Zudem wurde in einer Fallserie aus Brasilien zur Zahngesundheit von insgesamt 3 Patientinnen bzw. Patienten berichtet, dass eine der Personen mit AS Veränderungen in Bezug auf die Zahnwurzel der zweiten bleibenden Molaren aufwies. So stellte sich röntgenologisch bei der Patientin an den Zähnen 17, 27, 37 und 47 jeweils nur eine Zahnwurzel mit einem weiten Wurzelkanal dar [3].

Bei einer anderen Person aus dieser Fallserie zeigten sich hingegen Hypomineralisationen und Hypoplasien an den Milchmolaren [3]. Das Autorenteam des vorliegenden Beitrags hat diese Formanomalie an den zweiten bleibenden Molaren bei Patientinnen und Patienten mit AS, die in der eigenen klinischen Abteilung betreut werden, bislang nicht beobachtet. An dieser Stelle wird jedoch seitens des Autorenteams darauf hingewiesen, dass es sich in Bezug auf die zuletzt genannten Beobachtungen bislang um Einzelfallbeschreibungen bzw. Beobachtungen handelt, deren mögliche Allgemeingültigkeit nur dann festgestellt werden kann, wenn diese in zukünftigen Studien mitbedacht, ggf. erneut beobachtet und entsprechend beschrieben werden.

Wiederholt wurden hingegen bei einem Teil der Menschen mit AS eine hervorstehende bzw. herausgestreckte Zunge und ein vermehrter Speichelfluss (umgangssprachlich als „sabbern“ oder „trielen“ bekannt) beschrieben. Letztgenannter Aspekt kann auch in einem verminderten Abschlucken oder Störungen des Kauverhaltens bzw. des Schluckreflexes begründet sein. Zudem wird eine Reihe von oralmotorischen Verhaltensweisen mit einer übermäßigen oralen Aktivität als AS-typisch angesehen.

Dazu gehört u.a., dass Babys mit AS bereits ab dem frühen Säuglingsalter an den Händen und Füßen nuckeln. Ein „In-den-Mund-Nehmen“ von Gegenständen bzw. ein „Darauf-(herum-)Kauen“ hält oft bis in die Altersphase der Pubertät an. Zur besseren Übersicht sind in Tabelle 1 die genannten und einige weitere ausgewählte faziale, orale und dentale Merkmale und Symptome, die für das AS in der Literatur beschrieben wurden, nochmals separat aufgelistet.

Zahnmedizinisch-präventive Betreuung und Unterstützung in der häuslichen Mundpflege leisten

Ausgehend von den o.g. oral- bzw. zahnmedizinischen Merkmalen und Verhaltensweisen, die bei Menschen mit AS oft zeitlebens auftreten, ergeben sich verschiedene spezielle Aspekte für die Zahn- und Mundgesundheit. So ist es aus der klinischen Erfahrung heraus leicht nachvollziehbar, dass Patientinnen und Patienten mit AS einen kieferorthopädischen Behandlungsbedarf aufzeigen können [5]. In Bezug auf die Frage, ob Personen mit AS eine im Vergleich zur Mehrheitsbevölkerung erhöhte Karieserfahrung bzw. Prävalenz von parodontalen Erkrankungen haben, liegen bisher keine Publikationen vor.

Aus zwei brasilianischen Fallbeschreibungen zur Zahn- und Mundgesundheit bzw. zahnmedizinischen Therapie von insgesamt 4 Personen mit AS wurden bei 2 Personen kariöse Läsionen – einmal an bleibenden Zähnen bei einer 12-jährigen Patientin und einmal an Milchzähnen bei einer 3-jährigen Patientin – beschrieben [3,5]. Eine schlechte Mundhygiene (gemäß des OHI-S) wurde nur bei der 12-jährigen Patientin mit Karies an den bleibenden Molaren angegeben [3].

Im Rahmen der bisher noch nicht veröffentlichten Studie „Zahnmedizinische Versorgung von Personen mit Angelman-Syndrom aus Sicht der Familienangehörigen“ hat das Autorenteam Mitglieder des Selbstvertretungsvereins „Angelman e.V.“ befragt. Hier wird diese Studie nachfolgend als „eigene AS-Studie“ bezeichnet.

In dieser AS-Studie berichteten lediglich 11% der Eltern von Kindern mit AS bzw. Angehörige von Personen mit AS, dass ihre Kinder bzw. ihre Familienangehörigen schon einmal eine zahnärztliche Behandlung wegen Karies hatten. Zudem berichteten ca. 90% der Eltern bzw. Angehörigen, dass ihre Kinder bzw. ihre Familienangehörigen täglich Unterstützung bei der Zahn- und Mundpflege benötigen. Dies unterstreicht die große Bedeutung des sozialen Umfeldes und die Notwendigkeit diesem eine gute Kompetenz in Bezug auf die Mundpflege zu vermitteln.

Dies liegt nun wiederum in der Verantwortung der Zahnärzteschaft, die einerseits auf mögliche Defizite bei der Mund- und Zahnpflege hinweisen muss, aber andererseits eben auch den richtigen Gebrauch der Zahnbürste mit der Patientin oder dem Patienten bzw. dem sozialen Umfeld trainieren sollte. Letztgenanntes gilt selbstverständlich nicht nur für jenes Umfeld von Personen mit AS, sondern für alle Personen mit geistiger Beeinträchtigung bzw. einer zahngesundheitlich nicht ausreichenden Selbstwirksamkeit.

Abrechenbarkeit und Frequenz von Prävention

Erfreulicherweise kann diese Unterweisung und Demonstration zur Mundgesundheit seit Juli 2018 je Kalenderhalbjahr für alle Personen mit einem Pflegegrad oder der Berechtigung zum Bezug von Eingliederungshilfe unabhängig vom Alter gemäß §22a SGB V zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen im zahnärztlichen Alltag durchgeführt werden [15]. Die Auswertung verschiedener Datensätze von eigenen Studien unter Selbstvertretungsgruppen von Menschen mit spezifischen Syndromen, die mit einer Intelligenzminderung bzw. geistigen Beeinträchtigung einhergehen können, ergab, dass zwischen 92 und 99% dieser Personen ein Pflegegrad zuerkannt wurde [4,14,17].

In der AS-Gruppe lag der Wert bei 94%. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Person mit AS, die eine zahnärztliche Praxis als Neupatientin bzw. als Neupatient aufsucht, einen Anspruch auf diese spezifischen zahnmedizinisch-präventiven Leistungen hat. Dennoch sollte der Anspruch seitens des zahnmedizinischen Teams erfragt werden und muss für die sachgerechte Abrechnung auch entsprechend dokumentiert sein.

Dazu empfiehlt es sich, dass bereits bei der Terminvereinbarung das soziale Umfeld (z.B. die Eltern) darauf hingewiesen wird, den Nachweis schriftlich (z.B. in Form des entsprechenden Dokuments der Krankenkasse) zum zahnärztlichen Termin mitzubringen. Grundlegend sind auch für Patientinnen und Patienten mit AS regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen und Prophylaxesitzungen zu empfehlen, um u.a. der Entstehung von Karies oder Parodontalerkrankungen vorzubeugen.

In den beiden vormals genannten brasilianischen AS-Fallberichten erfolgten regelmäßige zahnmedizinische Kontrollen im Abstand von 4 Monaten [3,5]. Das Autorenteam des vorliegenden Beitrages plädiert ebenfalls für eine regelmäßige und engmaschige zahnmedizinische Begleitung. Diese sollte die Durchführung von präventiven Maßnahmen wie professionellen Zahnreinigungen, Mundhygieneaufklärungen oder die Applikation von Fluoridlack in bedarfsorientierten Abständen (von z.B. 3, 4, 6 Monaten) orientierend am individuellen Mundgesundheitsrisiko – in diesem Fall der Patientin oder des Patienten mit AS – umfassen.

Welche Aspekte und weitere Details bei der Einschätzung des jeweiligen individuellen und bedarfsorientierten Kontrollintervalls im Umgang mit Patienten und Patientinnen mit geistiger Behinderung berücksichtigt werden sollten, können u.a. in einem Fachbeitrag von Prof. Andreas Schulte aus dem Jahr 2017 nachgelesen werden [16]. Allerdings möchte das Autorenteam auch in diesem Beitrag erneut darauf hinweisen, dass auch Kinder und Jugendliche mit AS frühzeitig an den bleibenden Molaren eine Fissurenversiegelung erhalten sollten.

Denn obgleich Personen mit geistiger Beeinträchtigung im Allgemeinen im Mittel ein erhöhtes Kariesrisiko aufweisen [13], profitieren sie gleichwohl von den o.g. präventiven Maßnahmen. Dieser Effekt konnte in aktuellen Studien und Untersuchungen sehr deutlich bis in das junge Erwachsenenalter von Personen mit geistiger Behinderung aufgezeigt werden [7,8,9].

Hinweise zur Kommunikation und Patientenführung

Personen mit AS sind in der Regel im sprachlichen Ausdruck in sehr hohem Maße eingeschränkt, obgleich ein gutes Sprachverständnis gegeben sein kann. Folglich kann davon ausgegangen werden, dass die Kommunikationsentwicklung dem Umfang des Sprachverständnisses entspricht. Die Ausbildung einer adäquaten Lautsprache kann jedoch nicht erwartet werden.

Gleichsam lassen sich in Abhängigkeit vom Vorliegen der genetischen Veränderung heutzutage Unterschiede in Bezug auf die Lautsprache feststellen. So ist bekannt, dass z.B. jene Personen mit AS aufgrund einer UBE3A-Mutation, einer uniparentalen Disomie oder eines Imprintingfehlers durchaus in der Lage sind, einzelne Worte zu erlernen [18]. Daher nimmt zum einen das soziale Umfeld und zum anderen die nonverbale Kommunikation, die sich in Form möglicher Verhaltensauffälligkeiten äußern kann, auch für Menschen mit AS eine große Bedeutung ein.

Im besten Fall sollte das gesamte zahnmedizinische Team diese spezifischen Verhaltensweisen kennen. Denn nur dann kann das Verhalten der Person mit AS von allen richtig interpretiert und entsprechend durch den Einsatz der bekannten Möglichkeiten und Elemente geführt werden, damit z.B. eine zahnärztliche Behandlungssitzung erfolgreich bis zum Behandlungsende ablaufen kann.

In der eigenen AS-Studie berichtete etwa die Hälfte der Eltern oder Angehörigen von Schwierigkeiten, einen Zahnarzt oder eine Zahnärztin für die angehörige Person mit AS zu finden, der oder die sich mit dem AS auskennt. Dies deckt sich mit den Erfahrungen aus dem klinischen Alltag des Autorenteams und den Ergebnissen vergleichbarerer Untersuchungen und Studien, an denen Autoren dieses Beitrags beteiligt waren [9,14,17].

Patientenführung mittels Tell-Show-(oral)Feel-(oral)Feel-Do-Technik

Um Redundanzen in Bezug auf die allgemeinen Aspekte der Patientenführung von Personen mit syndromalen Erkrankungen bzw. Störungen aus dem Autismus-Spektrum zu vermeiden, sei hier diesbezüglich auf die Teile 1 bis 3 dieser Fortbildungsreihe* verwiesen [10,11,14]. Dennoch wird auch an dieser Stelle explizit darauf hingewiesen, dass bei allen Patienten und Patientinnen mit geistiger Beeinträchtigung die Anwendung der Tell-Show-Do-Technik in modifizierter Form empfehlenswert und hilfreich ist.

Aufgrund der bewusst deutlich kleinschrittigeren Vorgehensweise, um Patientinnen oder Patienten mit geistiger Beeinträchtigung bzw. Einschränkungen in der Kommunikation mit den zu verwendenden zahnmedizinischen Instrumenten und Materialien vertraut zu machen, wird bei der modifizierten Form von einer Tell-Show-Show-Feel-Do-Technik gesprochen [13]. Bei Personen mit AS können sich in Abhängigkeit von den oralmotorischen Verhaltensweisen und individuellen Interessen auch Modifikationen in Form einer Tell-Show-(oral)Feel-(oral)Feel-Do-Technik als zielführend erweisen.

Damit würde man die gesteigerte oralmotorische Aktivität und das AS-typische Bedürfnis, „alles mit dem Mund fühlen zu wollen“, im zahnärztlichen Setting aufgreifen und für den Vertrauensaufbau nutzen. Gleichzeitig sollte die Vorliebe von Personen mit AS für Wasser und ihr Interesse an knisternden Geräuschen mitbedacht werden.

Spezielle Verhaltensweise richtig einschätzen: Nuancen des Lächelns

Außerdem ist es speziell bei Menschen mit AS von Bedeutung, die Verhaltensweise des häufigen Lachens, der offenkundigen Freude bzw. des fröhlichen Gemüts zu kennen. Da die Bandbreite von Ausdrucksweisen bei Personen mit AS primär eingeschränkt zu sein scheint, kann eine Vielzahl von Gemütszuständen durch die Verhaltensweise des Lächelns und Lachen zum Ausdruck gebracht werden. So kann es anlassbezogen u.a. zu überschwänglichen, übermütigen Reaktionen in Form von Affekten kommen, um z.B. die Aufmerksamkeit anderer Personen zu erhalten.

Außerdem kann es sein, dass die Person mit AS ganz andere Emotionen wie Schüchternheit, Schmerz, Angst, Unbehagen mit einem Lachen oder Lächeln zum Ausdruck bringen möchte. Diesbezüglich empfiehlt das Autorenteam, einerseits genau auf Nuancen im Verhalten zu achten und andererseits auch die Eltern, Angehörigen oder Begleitpersonen proaktiv zu befragen.

Anschließend sollten die beobachteten Feinheiten im Verhalten bzw. die neu erhaltenen Informationen auch als Notiz und spezifischer Vermerk in die Dokumentation mit aufgenommen werden. Dadurch erhalten alle Personen des zahnmedizinischen Teams Zugang zu diesen Informationen und können sich entsprechend für den nächsten Kontrolltermin vorbereiten. Dennoch gibt es Personen mit AS jeden Alters, die in Abhängigkeit von der Ausprägung der Verhaltensweisen sowie der Zahn- und Mundgesundheit in Allgemeinanästhesie behandelt werden müssen.

Spezielle Aspekte der zahnmedizinischen Betreuung im Kindesalter

Wie eingangs erwähnt, kann der Zahnärzteschaft in Bezug auf die Einleitung oder Sicherung einer AS-Diagnose eine unterstützende Rolle zukommen, da im besten Fall alle Kleinkinder etwa zum Zeitpunkt des Durchbruchs der ersten Milchzähne einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt zur Beratung und zur Aufnahme in ein präventives Recall vorgestellt werden sollten. Aus den Daten der eigenen AS-Studie geht jedoch hervor, dass der erste Besuch in einer zahnärztlichen Einrichtung überwiegend im Alter von 1 bis 2 Jahren und bei einem Drittel sogar erst im Alter von 3 bis 5 Jahren erfolgte. Dies kann selbstverständlich unterschiedliche Gründe haben und muss nicht zwingend mit einer zahn- und mundgesundheitsbezogenen Benachteiligung einhergehen.

Jedoch kann behauptet werden, dass mit höherem Alter eine Gewöhnung und Etablierung des routinemäßigen Zähneputzens in den Tagesablauf oder aber auch die Umgewöhnung möglicher „falscher“ Routinen in Bezug auf die tägliche Zahn- und Mundpflege potenziell schwieriger umgesetzt werden könnte. Diese These wird zudem indirekt durch Aussagen von Eltern mit einem Kind oder Jugendlichen mit AS gestärkt. So berichteten gerade einmal 63% der Eltern, die an dieser AS-Studie teilnahmen, dass die Mundpflege bei ihren Kindern und Jugendlichen 2-mal pro Tag durchgeführt werden kann.

Diese Zahlen sind im Vergleich zu jenen Daten aus der eigenen Fragiles-X-Syndrom-Studie (ca. 80%) und der eigenen Down-Syndrom-Studie (ca. 87%) deutlich niedriger [14,17] und könnten mit den AS-spezifischen Verhaltensweisen zusammenhängen. Da zudem in der Literatur, aber auch seitens der befragten Angehörigen, sehr häufig von einem vermehrten Speichelfluss berichtet wurde, sei auf die Möglichkeiten von logopädischen Therapien hingewiesen.

Daten der eigenen AS-Studie zeigen, dass 88% der Kinder und Jugendlichen eine logopädische Therapie erhalten hatten. Inwiefern auch bei Kindern und Jugendlichen mit AS die Empfehlungen in Bezug auf eine Castillo-Morales-Therapie einschließlich einer Gaumenplatte mit Stimulationselement berücksichtigt werden können, kann seitens des Autorenteams aufgrund der fehlenden Datenlage zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend beantwortet werden. Es ist jedoch vorstellbar, dass das Prinzip der Stimulationsplatten auch bei Kindern mit AS funktioniert und dadurch die Zungenmuskulatur gestärkt und der Mundschluss deutlich verbessert werden könnte, was das „Trielen“ stark reduzieren oder sogar vermeiden helfen könnte.

Spezielle Aspekte der zahnmedizinischen Betreuung im Erwachsenenalter

In der Literatur wird berichtet, dass Personen mit AS im Laufe des Lebens anscheinend keinen neurologischen Verfall der geistigen Leistungsfähigkeit oder physischen Konstitution aufweisen [18]. Dadurch kann die Lebenserwartung als nicht reduziert beschrieben werden. Außerdem zeigte sich, dass auch junge Erwachsene langsam, aber stetig weiterlernen.

Zudem wird von Erwachsenen mit AS, bei denen die Komorbidität Epilepsie durch die Einnahme von Antiepileptika gut unter Kontrolle gebracht werden konnte, berichtet, dass die Medikamente im frühen Erwachsenenalter nach entsprechender fachärztlicher Rücksprache abgesetzt werden konnten. Dies ist auch aus zahnmedizinischer Sicht sehr erfreulich, denn noch immer finden Antiepileptika Anwendung, die als Nebenwirkung eine sogenannte medikamenteninduzierte Gingivahyperplasie verursachen können.

Eine Herausforderung für die Zahnärzteschaft liegt im Umgang mit älteren Menschen mit AS im Speziellen bzw. älteren Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im Allgemeinen. Denn in dieser Lebensphase summiert sich tendenziell eine Vielzahl von AS-spezifischen Merkmalen und Verhaltensweisen mit anderen generell im Alter auftretenden Aspekten, wie z.B. ein sich veränderndes soziales Umfeld, eine veränderte Medikation, ein verändertes Lebensgefühl und ein verändertes Ernährungsverhalten.

Der Zahnarzt oder die Zahnärztin kann in dieser Lebensphase auftretende Veränderungen durchaus beobachten. Denn im besten Fall hat z.B. die Hauszahnärztin oder der Hauszahnarzt die Person mit AS bereits seit vielen Jahren zahnmedizinisch im Rahmen der 2- bis 4-mal pro Jahr stattfindenden präventiven Recall-Sitzung kennengelernt und auch durch das Erwachsenenalter mit den unterschiedlichen Veränderungen der Lebensbedingungen, die in dieser Lebensphase prägend sind, begleitet. Auf jeden Fall muss auch bei Personen mit AS im Erwachsenenalter zu jeder Zeit damit gerechnet werden, dass sich eine lange Zeit bestehende gute häusliche Mundpflege plötzlich verschlechtert.

Vergleichbar zu anderen Personengruppen mit einer syndromalen Erkrankung, kann eine Veränderung der Mundhygiene auf äußere Faktoren zurückzuführen sein, wie z.B. auf einen Wechsel der betreuenden Personen in der Wohngruppe [14]. Es können aber auch personenbezogene Veränderungen der Person mit AS ursächlich dafür sein, dass die Mundpflege nicht mehr so gut durchgeführt bzw. die Unterstützung bei der Mundpflege abgelehnt wird. Ein kombiniertes Auftreten beider Aspekte vervollständigt diese kurze, exemplarische Aufzählung.

Zahnmedizinische Versorgung von Personen mit Angelman-Syndrom in Allgemeinanästhesie

In der eigenen AS-Studie gaben die befragten Eltern häufig an, dass bei ihrem Kind oder Jugendlichen mit AS bereits mindestens einmal eine zahnmedizinische Untersuchung oder Behandlung in Allgemeinanästhesie erfolgte. Konkret traf dies für ca. 30% der Kinder im Alter von 1 bis 12 Jahren und für ca. 65% der Jugendlichen und Erwachsenen zu.

Im Vergleich zu Personen mit Down-Syndrom [17] oder Fragilem-X-Syndrom besteht damit für Personen mit AS eine deutlich höhere Notwendigkeit, mindestens einmal im Leben eine zahnmedizinische Therapie in Allgemeinanästhesie zu erhalten. Auch aus Sicht der Anästhesiologie finden die meisten operativen Eingriffe beim AS in der Zahnheilkunde statt [22]. Dadurch zeigt sich einerseits die Abhängigkeit von mindestens einer Teilgruppe der Menschen mit AS auf eben diese Versorgungsoption.

Anderseits ergibt sich aus dem oben beschriebenen Wissen für das deutsche Gesundheitswesen unter Beachtung der UN-Behindertenrechtskonvention eine Verpflichtung eben diese Versorgungsoption auch in entsprechendem Maße zur Verfügung zu stellen [19].

Versorgungsengpass Narkosebehandlung

Dies zu gewährleisten, wird laut einer Umfrage unter den zahnmedizinischen Universitätskliniken Deutschlands zunehmend schwieriger. So können über 90% dieser Universitätskliniken ihre vulnerablen Patientinnen und Patienten nicht mehr ausreichend versorgen. Dies wird u.a. daran deutlich, dass die Wartezeiten für Behandlungen in Allgemeinanästhesie jüngst enorm zugenommen haben.

Aktuell betragen diese im Schnitt 4,5 Monate, während es im Vergleich zum Jahr 2009 damals mehrheitlich noch 3 bis 4 Wochen waren [23]. Bei der Planung von zahnmedizinischen Behandlungen in Allgemeinanästhesie muss berücksichtigt werden, dass aus anästhesiologischer Sicht die wichtigsten vital bedrohlichen Komplikationen Bradykardien darstellen, weshalb auch die Anwendung bradykardisierender Medikamente vermieden werden sollte [22].

Gleichzeitig liegen keine Anhaltspunkte vor, dass eine bestimmte anästhesiologische Substanzgruppe oder ein bestimmtes Hypnotikum Vorteile gegenüber anderen Substanzgruppen oder Hypnotika aufweist [22]. Auch in der eigenen AS-Studie gab ein Großteil der Befragten an, dass die zahnmedizinischen Behandlungen in Allgemeinanästhesie bei ihrem Familienangehörigen bzw. ihrer Familienangehörigen mit AS problemlos verlaufen sind. Dennoch ist das Autorenteam des vorliegenden Fortbildungsbeitrages der Ansicht, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte, die bei ihren Patientinnen und Patienten mit AS eine Therapie in Allgemeinanästhesie veranlassen, darauf achten sollen, dass u.a. für die anästhesiologische Aufklärung vor dem zahnmedizinischen Behandlungstermin ein separater Vorstellungs- und Besprechungstermin mit einer der kooperierenden Anästhesistinnen bzw. einem der Anästhesisten geplant wird.

Fazit

Grundsätzlich ist es möglich, dass die regelmäßige zahnmedizinische Betreuung von Personen mit AS durch jede Zahnärztin bzw. jeden Zahnarzt übernommen werden kann. Dabei sollte beachtet werden, dass syndrombedingt bei Personen mit AS möglicherweise dentale, jedoch auf jeden Fall verschiedene fazioorale Merkmale auftreten. Zudem ist eine übermäßige orale Aktivität mit oralmotorischen Verhaltensweisen für das AS typisch, wie z.B. das „In-den-Mund-Nehmen“ von Gegenständen bzw. das „Herum-Kauen“ auf diesen Gegenständen.

Dies umfasst auch den Aspekt der verzögerten geistigen Entwicklung, einer deutlich reduzierten Sprachfähigkeit und der Besonderheit, dass eine Vielzahl von Gemütszuständen primär durch die Verhaltensweise des Lächelns und Lachens zum Ausdruck gebracht wird. Diese Verhaltensweisen halten oft bis mindestens in die Lebensphase der Pubertät oder gar darüber hinaus an und könnten ggf. auch dann relevant sein, wenn kieferorthopädische oder prothetische Therapien notwendig werden. Folglich sind derartige Verhaltensweisen unbedingt im zahnmedizinischen Setting mitzudenken und sollten allen Personen des zahnärztlichen Teams bekannt sein.

Deutliche Herausforderungen scheinen zumindest bei einer Teilgruppe der Menschen mit AS einerseits die 2-mal tägliche Mundpflege und andererseits die Kooperation bei der zahnärztlichen Behandlung (im Wachzustand) darzustellen. Schlussfolgernd sind eine präventive, engmaschige Betreuung vom Kindes- bis ins hohe Erwachsenenalter und die Anpassung der Behandlungsstrategien an die besonderen Verhaltensweisen der offenkundig fröhlichen „Angels“ von entscheidender Bedeutung, um jenen eine gute Mundgesundheit mit hoher Lebensqualität zu ermöglichen. Zudem ist es wichtig, dass die Forschung zur mundgesundheitsbezogenen Versorgung einschließlich der klinischen Erfahrungswerte weiter vorangetrieben und verschriftlicht wird, um die zahnmedizinische Betreuung und Versorgung dieser besonderen Patientengruppe kontinuierlich zu verbessern.

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.