|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Filament

Der Filamentdruck, auch bekannt als Fused Deposition Modeling (FDM) oder Fused Filament Fabrication (FFF), ist eine der bekanntesten und zugänglichsten 3D-Drucktechnologien. Bei diesem Verfahren wird ein thermoplastisches Filament, wie PLA oder ABS, geschmolzen und Schicht für Schicht durch eine Düse aufgetragen. Es eignet sich in der Zahntechnik besonders für die Herstellung von Modellen, Provisorien oder Bohrschablonen. Auch wenn es bereits sehr präzise die geplanten Modelle auf die Druckplatte bringt, wird dieses Verfahren in Genauigkeit noch von Resindruckern übertroffen.

Die Kosten für das Material sind beim Filamentdruck relativ niedrig, was sich in einer günstigeren Abrechnung für den Patienten oder die Patientin widerspiegeln kann. Die Nachbearbeitung, wie das Entfernen von Stützstrukturen, kann jedoch zeitaufwendig sein und muss entsprechend in der Preisgestaltung einkalkuliert werden.

| Vorteile | Nachteile |

| geringe Materialkosten, hohe Verfügbarkeit der Drucker, einfache Handhabung und Wartung | geringere Detailgenauigkeit und Oberflächenqualität im Vergleich zu anderen Verfahren |

| Erstellung von Modellen von Zähnen und Zahnfleisch zur Visualisierung und Planung möglich | Schichtlinien sind oft sichtbar |

| Filamente können für Prothesenbasen (z.B. Valplast) eingesetzt werden | nicht für feine Strukturen wie Kronen oder Brücken geeignet |

Resin

Beim Resindruck, der die Verfahren Stereolithographie (SLA) und Digital Light Processing (DLP) umfasst, kommt flüssiges lichthärtendes Kunstharz (Resin) zum Einsatz. Ein UV-Laser (SLA) oder ein digitaler Projektor (DLP) härtet das Harz Schicht für Schicht aus, was eine sehr hohe Detailgenauigkeit und glatte Oberflächen ermöglicht. Dieses Verfahren ist ideal für Präzisionsmodelle, Bohrschablonen, Aufbissschienen und sogar temporäre Kronen und Brücken.

Die Abrechnung für Resindrucke erfolgt je nach Anwendungsbereich über neue CAD/CAM-gefertigte Werkstücke oder spezifische Prothetikpositionen. Die Materialkosten für die speziellen biokompatiblen Resine sind höher als bei Filamenten. Die präzise Fertigung spart jedoch oft Zeit bei der Nachbearbeitung und dem Einsetzen, was sich wiederum positiv auf die Abrechnung des Gesamtvorgangs auswirkt.

| Vorteile | Nachteile |

| außergewöhnliche Detailgenauigkeit und Oberflächengüte | höhere Material- und Anschaffungskosten |

| geeignet für komplexe und filigrane Strukturen, breite Palette an biokompatiblen Materialien (z.B. für Schienen oder Provisorien, Prothesenbasen usw.) | der Umgang mit dem flüssigen Harz erfordert Vorsicht und spezielle Nachbearbeitungsschritte (Reinigung, Nachhärtung) |

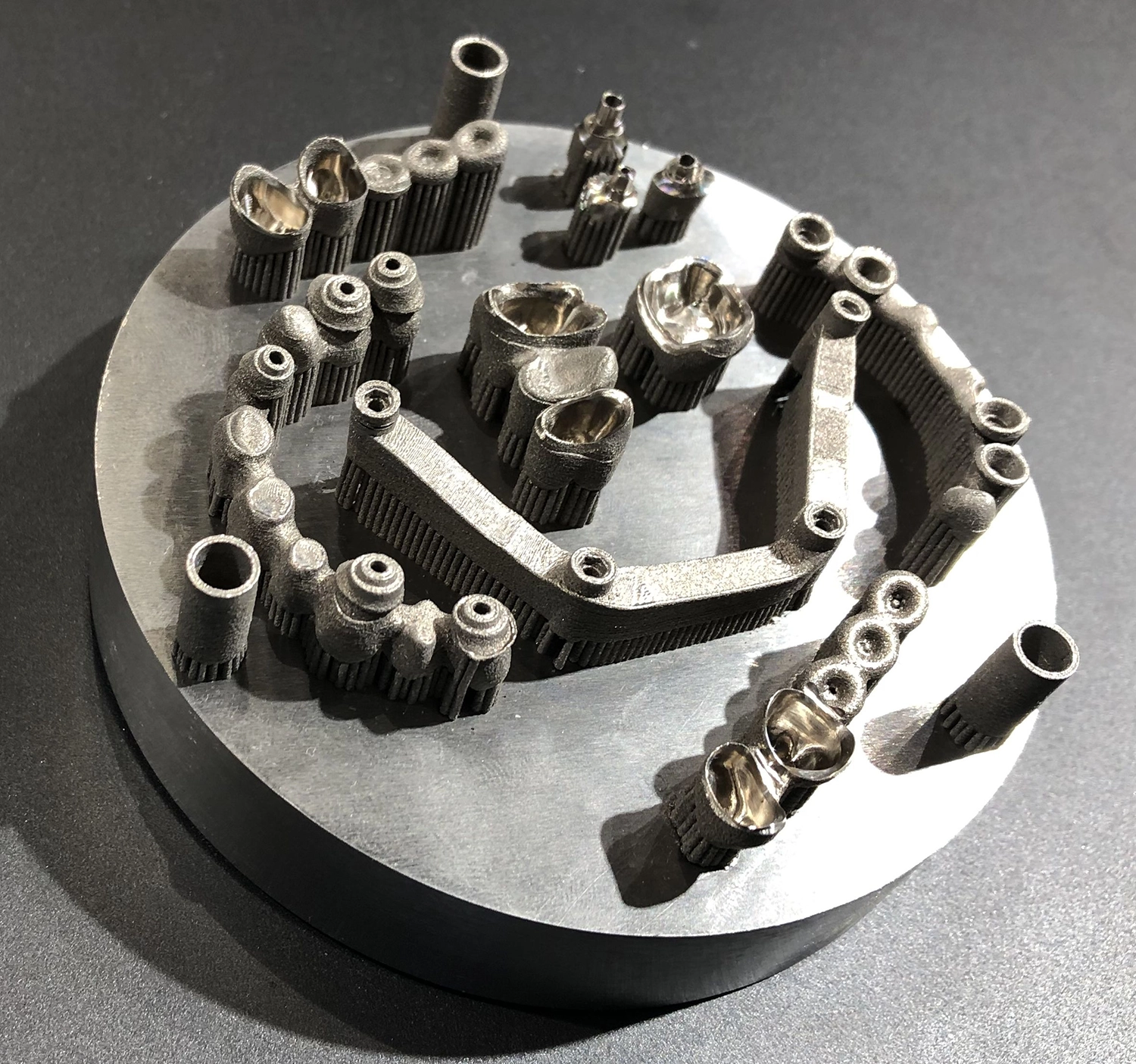

Selektives Laserschmelzen (SLM)

Das selektive Laserschmelzen (SLM) ist ein Verfahren, bei dem feines Metallpulver, oft Kobalt-Chrom oder Titan, durch einen Hochleistungslaser geschmolzen und Schicht für Schicht aufgebaut wird. Dieses Verfahren ist die erste Wahl für die Herstellung von hochbelastbaren metallischen Gerüsten wie Modellgussprothesen, Kronen- und Brückengerüste sowie Implantatkomponenten.

Die Abrechnung von SLM-gefertigten Werkstücken erfolgt über neue Leistungen für metallische Gerüste oder CAD/CAM-gefertigte Teile, wobei die höheren Material- und Gerätekosten sowie die Komplexität des Prozesses berücksichtigt werden. Die Präzision und die Materialeigenschaften rechtfertigen in der Regel eine höhere Vergütung.

| Vorteile | Nachteile |

| hohe Festigkeit und Materialdichte | sehr hohe Anschaffungs- und Betriebskosten |

| hervorragende Biokompatibilität | Spezialmaterialien erforderlich |

| komplexeste Geometrien können ohne die Notwendigkeit von Löt- oder Schweißverbindungen in einem Guss hergestellt werden | technisch anspruchsvoller Prozess |

Zukunftsausblick: Keramik

Die additive Fertigung von Keramik, insbesondere von Zirkondioxid, ist eine der vielversprechendsten Entwicklungen in der Zahntechnik. Während der 3D-Druck von Metallen und Kunststoffen bereits etabliert ist, ist der Keramikdruck noch in der Entwicklung. Die Verfahren umfassen das Binder Jetting und die Lithographie-basierte Keramikherstellung (LKC).

Potenzial

Keramik-3D-Druck ermöglicht die Herstellung von monolithischen hochästhetischen und biokompatiblen Restaurationen wie Kronen, Brücken und Inlays. Diese können in einem einzigen Arbeitsgang gefertigt werden, was die Produktionszeit drastisch verkürzt und die Materialausnutzung optimiert. Die Eliminierung von manuellen Schritten, wie dem Fräsen, und das Reduzieren von Materialabfall sind wichtige Vorteile.

In der Zukunft könnte der Keramik-3D-Druck zwangsläufig zu neuen Abrechnungspositionen führen, die die Effizienz und die überlegenen Materialeigenschaften honorieren. Die Kosten für die Technologie sind derzeit noch hoch, aber mit zunehmender Verbreitung werden sie sinken, was eine breite Anwendung ermöglichen wird. Dies wird die Abrechnungspraxis im Bereich der Vollkeramik-Restaurationen grundlegend verändern.

Herausforderungen

Die größte Herausforderung ist die Sinternachbehandlung. Nach dem Druck muss der Keramikrohling bei sehr hohen Temperaturen gesintert werden, um die endgültige Festigkeit und Dichte zu erreichen. Dieser Prozess ist komplex und kann zu Schwindung und Verformungen führen, was präzise Steuerung erfordert. Mit der Weiterentwicklung der Technologie werden diese Herausforderungen mit Sicherheit schrittweise gelöst werden, was den Weg für eine neue Ära der zahntechnischen Abrechnung ebnet. Der letzte Schritt wäre der Druck von vollanatomischen Versorgungen, die auf der digitalen Farbnahme beruhen.

Sander

SanderAbrechnung von 3D-Druck

Die Integration der einzelnen 3D-Druckverfahren in die Zahntechnik hat tiefgreifende Konsequenzen für die Abrechnung. Die traditionellen Abrechnungssysteme, wie die Bundeseinheitliche Benennungsliste (BEB) oder das Bundeseinheitliche Leistungsverzeichnis (BEL), sind nicht ausreichend, da sie vorwiegend für subtraktive (abtragende) Verfahren konzipiert wurden. Dies führt zu mehreren Herausforderungen und Veränderungen:

Änderung der Abrechnungsgrundlage

Von manuellen Schritten zur digitalen Kette: Die Abrechnung verschiebt sich von der detaillierten Erfassung manueller Arbeitsschritte (z.B. Modellieren, Gießen, Schleifen) hin zur Berücksichtigung digitaler Prozessschritte. Dazu gehören CAD-Konstruktion, Slicing (Datenaufbereitung für den 3D-Drucker) und die maschinelle Fertigung.

Fehlende offizielle Positionen: In den offiziellen Leistungsverzeichnissen gibt es keine oder nicht ausreichend spezifische Abrechnungspositionen für den 3D-Druck. Dies zwingt Labore, kreative Lösungen zu finden, z.B. durch die Kombination bestehender Positionen oder die Erstellung eigener detaillierter Laborleistungen (BEB-Positionen), um die tatsächlich erbrachten Leistungen transparent und nachvollziehbar abzurechnen.

Kalkulation und Kostentransparenz

Reduzierte Material- und Zeitkosten: Im Vergleich zu traditionellen Methoden verbraucht der 3D-Druck oft weniger Material (z.B. bei der Herstellung von Modellgussgerüsten) und reduziert den Zeitaufwand für bestimmte Arbeitsschritte (z.B. entfällt das Ausblocken von Unterschnitten oder das zeitaufwendige Ausarbeiten). Dies kann die Gewinnmargen erhöhen, erfordert aber eine neue Kalkulationsbasis.

Anschaffungs- und Betriebskosten: Die hohen Investitionskosten für 3D-Drucker und die teuren Spezialmaterialien müssen in die Abrechnung einfließen. Der Stundensatz des Labors muss entsprechend angepasst werden, um die Amortisation der Technologie zu gewährleisten. Neben den Leistungen darf das Material in der Abrechnung nicht fehlen.

Rechtliche und vertragliche Konsequenzen:

- Regelversorgung vs. gleichartige Versorgung: Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gibt es oft unklare Regelungen. Während einige Kassenzahnärztliche Vereinigungen (KZV) die Abrechnung bestimmter digital gefertigter Arbeiten, wie beispielsweise Schienen, zulassen, ist dies in anderen Bereichen nicht möglich. Bei Privatpatienten und -patientinnen oder andersartigen Versorgungen ist die Abrechnung über die GOZ/GOÄ und die BEB unkomplizierter, da die tatsächlich entstandenen Kosten berechnet werden können.

- Konformitätserklärung: Die Verwendung neuer Materialien und Technologien erfordert eine lückenlose Dokumentation. Labore müssen eine Konformitätserklärung über die verwendeten Stoffe und deren Zusammensetzung ausstellen, was ebenfalls in der Abrechnung und Dokumentation berücksichtigt werden muss.

Wettbewerbsvorteile

Die additive Fertigung ermöglicht schnellere Durchlaufzeiten und eine höhere Produktionseffizienz. Labore, die diese Technologie einsetzen, können wettbewerbsfähiger agieren. Die dadurch entstehende Zeitersparnis schafft Freiräume für organisatorische Themen oder zur Fertigstellung weiterer Aufträge.

Der 3D-Druck bietet eine hohe Reproduzierbarkeit und Präzision. Dies minimiert Nacharbeiten und Reklamationen, was sich positiv auf die Patientenzufriedenheit und letztendlich auch auf die Abrechnung auswirkt.

Abrechnung in der Praxis

Zuerst muss geklärt werden, was gefertigt wird, wie es gefertigt wird und ob eine Leistung „zugekauft“ wird, also ob ein weiterer Dienstleister mit ins Boot geholt wird. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, ob die Leistung in einem Praxislabor oder in einem gewerblichen Labor erbracht wird.

Sander

SanderEbenso spielt die Versorgungsart (Regelversorgung, gleichartige Versorgung oder andersartige Versorgung) eine maßgebliche Rolle. Innerhalb der BEL-II-Leistungen sind auf jeden Fall die hinterlegten Leistungsbeschreibungen zu beachten und zu erfüllen.

Wenn z.B. in der BEL-II-Leistung 201 0 „Metallbasis“ hinterlegt ist, dass es sich um eine Modellgussprothese handelt, ist der Herstellungsprozess vorgegeben. Siehe hierzu das BEL II 2014:

| Kurztext laut Anlage 2 201 0 Metallbasis Erläuterung zum Leistungsinhalt Basis einer Modellgussprothese für eine Ober- oder Unterkieferprothese. ggf. Kragenfassung. Duplikatmodell aus Einbettmasse. Erläuterungen zur Abrechnung Kann bei einer Unterkiefer-Modellgussprothese kein Sublingualbügel angefertigt werden, sind neben der L-Nr. 201 0 die L-Nr. 202 1 (fortlaufende Klammer), die L-Nrn. 202 5 und 208 3 abrechenbar. (Quelle: BEL II-2014, VDZI und GKV-Spitzenverband) |

Leider bedeutet dies, dass der Zahntechniker oder die Zahntechnikerin nicht ohne Weiteres von dieser Beschreibung abweichen kann (auch wenn die Realität oft anders aussieht). Im Fall einer additiven Fertigung wäre die Folge der Anwendung der BEL-Leistung eine fehlerhafte Abrechnung.

Bei gleichartigen Versorgungen sollte besprochen werden, ob die jeweilige Leistung (bei einer additiven Fertigung) als BEB-Leistung beantragt ist.

Bei andersartigen Versorgungen ist die Abrechnung einfach – die passenden Positionen zum jeweiligen Workflow vorausgesetzt.

Beispiel 1

Auftrag: OK – 3D individueller Löffel, Modelle wurden angeliefert

Patient: PKV

| BEB | Menge | Text |

| 0732 | 1 | Desinfektion |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM Auftragsanlage |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM Modell einscannen |

| 0xxx | 1 | 3D Modell – Design |

| 1xxx | 1 | 3D individueller Löffel, konstruiert |

| 1xxx | 1 | 3D individueller Löffel, gedruckt |

| 0701 | 2 | Versand je Versandgang |

| Mat. | je | Druckmaterial |

optionale Leistungen:

| BEB | Menge | Text |

| 0xxx | 1 | 3D Objekt nesten |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM Modell vermessen, digital |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM Modell ausblocken, digital |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM digitaler Datenversand |

| 0xxx | 1 | 3D Nachpolymerisieren (je 15 Minuten) |

| 1xxx | 1 | 3D-Einheit – manuelle Feinjustage (Abformlöffel) |

Da die BEB 97 keine CAD/CAM-Leistungen enthält, müssen diese als Positionen individuell selbst in der BEB angelegt werden. Die Ziffer „0“ beschreibt die Hauptgruppe – xxx sind Platzhalter und müssen von Ihnen selbst vergeben werden.

Beispiel 2:

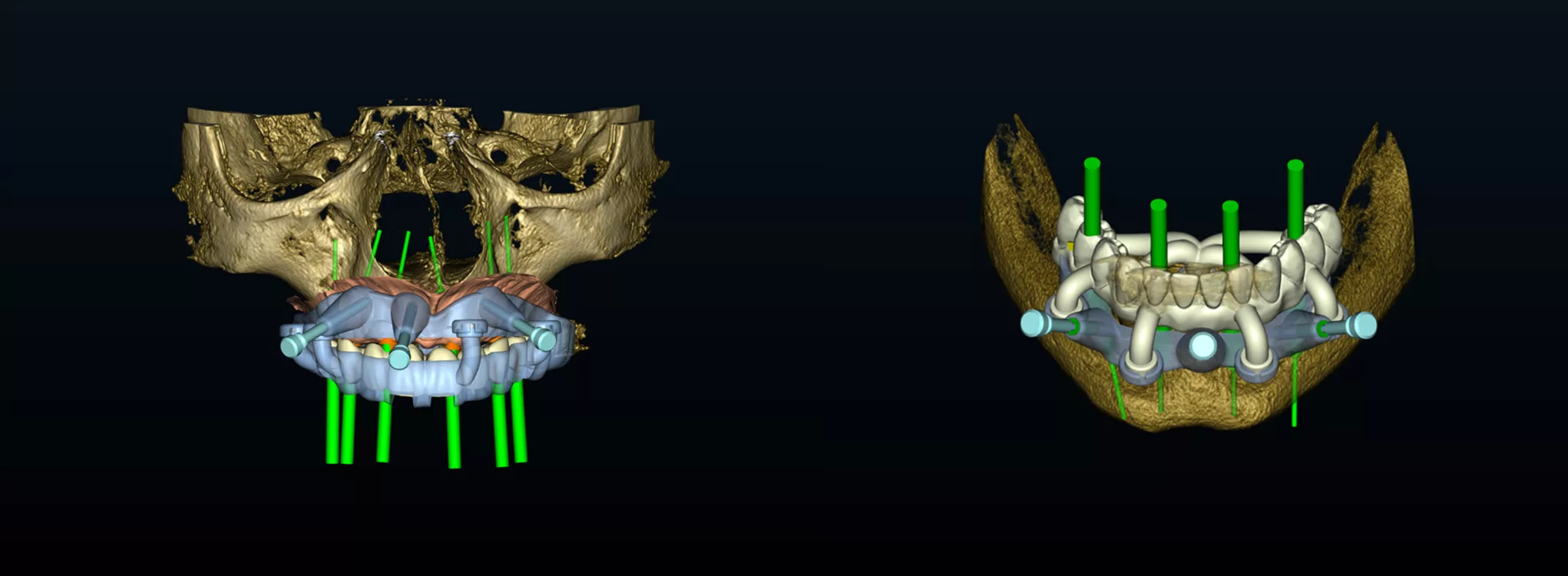

Auftrag: OK – 3D prächirurgische Planungsprothese für spätere All-on-4-Versorgung, digitale Zebris®-Daten, Facescan wird zusätzlich angeliefert

Patient: PKV

| BEB | Menge | Text |

| 0732 | 1 | Desinfektion |

| 0xxx | 2 | 3D Modell – Design |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM Nutzung virtueller Artikulator |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM Werte von digitaler Kiefergelenksvermessung übernehmen |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM Anpassung individueller Artikulator |

| 0xxx | 1 | Facescan/Bild einfügen |

| 0xxx | 1 | Digitale Auswertung der individuellen Gesichtslinien |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM Scandaten matchen |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM Konstruktionsgrenze festlegen |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM Modell vermessen, digital |

| 1xxx | 1 | CAD/CAM Modellanalyse für Prothetik OK |

| 1xxx | 14 | CAD/CAM diagnostisches Aufstellen |

| 6xxx | 1 | CAD/CAM Design Try-In-Prothese zur Anprobe, je Kiefer |

| 6xxx | 1 | CAD/CAM Try-In-Prothese zur Anprobe, je Kiefer |

| 6xxx | 1 | CAD/CAM Finish, je Kiefer |

| 0xxx | 1 | Ästhetik/Phonetik-Check – chairside |

| 0701 | 1 | Versand je Versandgang |

| Mat. | je | Druckmaterial |

optionale Leistungen:

| BEB | Menge | Text |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM prächirurgische Planung, digital – auch chairside |

| 0xxx | 1 | 3D Objekt nesten |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM digitaler Datenversand |

| 6xxx | 1 | CAD/CAM Anpassung Aufstellung OK |

| 6xxx | 1 | CAD/CAM Anpassung Okklusionskollision |

| 0xxx | 1 | 3D Nachpolymerisieren (je 15 Minuten) |

| 1xxx | 1 | 3D Printelement lösen, je Objekt |

| 2941 | 14 | Individuell charakterisieren, Kunststoff |

| 6xxx | je | Charakterisieren einer Basis, je Zahneinheit |

Da die BEB 97 keine CAD/CAM-Leistungen enthält, müssen diese als Positionen individuell selbst in der BEB angelegt werden. Die Ziffer „0“ beschreibt die Hauptgruppe – xxx sind Platzhalter und müssen von Ihnen selbst vergeben werden.

Beispiel 3:

Auftrag: OK – 3D adjustierte Schiene ohne Modelle

Patient: PKV

| BEB | Menge | Text |

| 0732 | 1 | Desinfektion |

| 0xxx | 1 | 3D Auftragsanlage |

| 0xxx | 2 | 3D Modell – Design |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM Nutzung virtueller Artikulator |

| 0xxx | je | CAD/CAM Konstruktionsgrenze festlegen |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM Okklusionskontrolle, auch dynamisch |

| 0xxx | je | CAD/CAM Zahn vermessen, digital |

| 7xxx | 1 | 3D Konstruktion Schiene, adjustiert |

| 7xxx | 1 | 3D Schiene, adjustiert |

| 7xxx | je | 3D Konstruktion frontaler oder lateraler Aufbiss, hart |

| 7xxx | je | 3D frontaler oder lateraler Aufbiss, hart |

| 7xxx | 1 | 3D Präzisionsanpassung Schiene |

| 0701 | 1 | Versand je Versandgang |

| Mat. | je | Druckmaterial |

optionale Leistungen:

| BEB | Menge | Text |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM Import Scandaten |

| 0xxx | 1 | 3D Objekt nesten |

| 0xxx | 1 | CAD/CAM digitaler Datenversand |

| 7xxx | je | 3D frontaler oder lateraler Aufbiss, weich |

| 7xxx | 1 | CAD/CAM Weichkunststoff an CAD/CAM Schiene |

| 0xxx | 1 | 3D Nachpolymerisieren (je 15 Minuten) |

| 1xxx | 1 | 3D Printelement lösen, je Objekt |

Fazit

Neue Technologien benötigen eine neue Art der Abrechnung. Auf den ersten Blick erscheinen diese Abrechnungsbeispiele „überladen“.

In meiner Tätigkeit als Referent und Berater stelle ich immer wieder fest, dass das größte Problem des BEL II neben den Preisen die Darstellung von vielen Arbeitsschritten ist, die unter einer pauschalen Leistung zusammengefasst wurden.

In der BEB können wir diesen Fehler umgehen. Ich empfehle nicht die „bequeme“ Art des Abrechnens wie z.B. BEB-Nr. 7xxx „3D-Schiene“. In der privaten Abrechnung haben wir die Möglichkeit, detailliert abzurechnen – nutzen wir diese Möglichkeit! Ein zusätzlicher Nebeneffekt ist nicht mehr die Abrechnung eines Produktes, sondern die Abrechnung eines Herstellungsprozesses. Dies erzeugt Transparenz und Nachvollziehbarkeit und kann sogar Teilaspekte der MDR (EU 2017/745) erfüllen.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.