|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

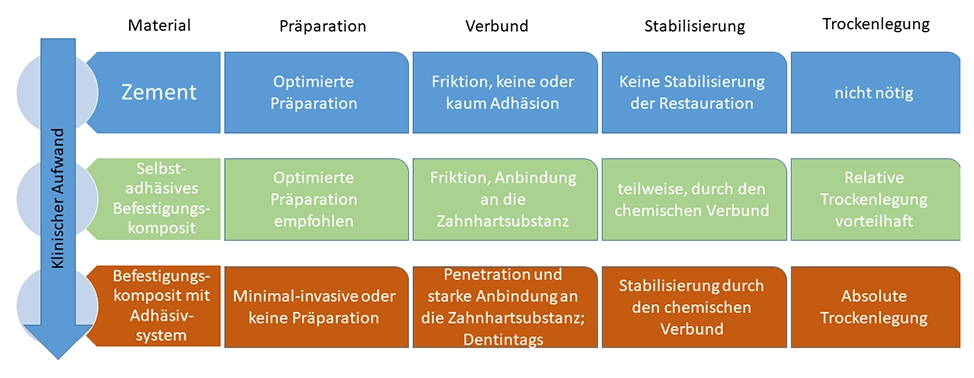

Genauso wichtig ist ein entsprechendes Befestigungskonzept, das im Idealfall vor der Präparation ausgearbeitet und zwischen Zahnarzt/-ärztin und Zahntechniker/-in besprochen werden sollte [4]. Die zunehmende Vielfalt an zahnfarbenen Materialien und die unterschiedlichen Befestigungsoptionen für festsitzenden Zahnersatz sorgen für eine höhere Komplexität der jeweiligen Fälle. Die Befestigung sollte dabei nicht nur die Stabilität der Konstruktion, eine optimale Kraftverteilung und den guten Verbund zwischen den Komponenten gewährleisten. Fast noch wichtiger ist es, auch die optimale Versiegelung der Zahnhartsubstanz sicherzustellen.

Aus Sicht der Anwendenden ist ein gutes Befestigungssystem einfach und möglichst vielseitig anwendbar, gut reproduzierbar sowie zuverlässig. Da die Befestigung sowohl in der Zahnarztpraxis als auch im Zahnlabor gleichermaßen wichtig ist, sollten beide Seiten mit den Arbeitsprinzipien der jeweils anderen Berufsgruppe vertraut sein und sich gegenseitig über die jeweiligen Vorgehensweisen informieren. Hierzu gehören die Belastungssituation, das Befestigungsmaterial, das Substrat, auf dem befestigt werden soll (Zahn, Implantat), das Restaurationsmaterial sowie Vorbehandlung, Reinigung und Konditionierung der Restauration und schlussendlich die Versäuberung der Fuge [9] (Abb. 1).

Klinische Belastungssituation

Klassische Parameter zur Auswahl der Befestigung beinhalten sicherlich die Art der Präparation und die Lage der Präparationsgrenze sowie die Zugänglichkeit und Beherrschbarkeit (im Sinne einer adäquaten Trockenlegung) der klinischen Situation [7]. Eine grundlegende Überlegung vor der Befestigung umfasst allerdings auch die Analyse und Beurteilung der klinischen Belastungssituation. Wird im Seitenzahnbereich befestigt, treten dort hauptsächlich Druckbelastungen auf, die je nach Größe der Rekonstruktion und ihrer bukkooralen Ausdehnung kombiniert sind mit Torsions- oder Biegebelastungen. Im Frontzahnbereich sind aufgrund des Interinzisal-Winkels häufig Biege- bzw. Torsionskräfte mit ausschlaggebend für die Auswahl der Befestigung. Entsprechend grazile Präparationen bewirken zudem eine leichtere Rotation etwa einer Krone.

Im Frontzahnbereich sind zwar die Kaukräfte und damit die Anforderungen an die Materialfestigkeit im Allgemeinen deutlich geringer als im Seitenzahnbereich, aber die direkten Ansprüche an den Haftverbund durch die auftretenden Biege- bzw. Torsionsbelastungen höher. Hier ist eine adhäsive Befestigung aufgrund der höheren Verbundkräfte unter Umständen zu bevorzugen. Weiterhin ermöglichen adhäsive Befestigungssysteme aufgrund der mannigfaltigen Farboptionen meist bessere ästhetische Ergebnisse als konventionelle Befestigungsoptionen.

Wahl des Befestigungsmaterials

Welche Befestigungsvarianten stehen in der Zahnmedizin überhaupt zur Verfügung [5]? Prinzipiell lassen sich zwei Hauptgruppen für die permanente Befestigung unterscheiden: Systeme mit alleiniger Säure-Base-Reaktion (Zemente wie ZnOPh oder Glasionomerzemente (GIZ)) und Systeme mit Polymerreaktion (adhäsives Befestigungskomposit). Wichtige Varianten sind Mischungen beider Gruppen (kunststoffmodifizierte GIZ, Compomere, selbstadhäsives Befestigungskomposit) mit unterschiedlichem Schwerpunkt in der Abbindereaktion [10].

Meist ist ein Haftverbund zum Zahn oder zur Restauration bei Zement kaum vorhanden, kann aber im Falle von GIZ etwa durch entsprechende Konditionierung durchaus verbessert werden. Vorrausetzung für die Erzielung einer angemessenen Retention sind daher eine retentive Präparation, das Verdichten des Zements bei der Eingliederung und eine entsprechende Friktion der Restauration selbst.

Die selbstadhäsive Befestigung zeigt je nach Verfahren im Vergleich zur Zementierung eine deutlich bessere Haftung und Anbindung zum Zahn. Der stärkste adhäsive Verbund, wie er zum Beispiel für den Einsatz von nicht retentiven Restaurationen wie Veneers oder Adhäsivbrücken benötigt wird, wird gemeinhin mit rein adhäsiven Befestigungskompositen und einer entsprechenden Vorbehandlung erreicht. Grundlage sind hierbei die Penetration des Adhäsivs in den Zahn, verbunden mit einer mechanischen Verankerung und dem chemischen Verbund zu Hydroxylapatit und Kollagen (Abb. 2).

Martin Rosentritt

Martin RosentrittSubstrat: Worauf wird die Restauration befestigt?

Entscheidend für die gute Vorbereitung einer Zementierung oder Befestigung ist zudem das Substrat, auf dem befestigt werden muss [2]. Handelt es sich um einen Zahn (Schmelz oder Dentin), einen Zahn mit Aufbaufüllung (zum Beispiel Kunststoff oder GIZ) oder ein Abutment (zum Beispiel eine metallische Legierung, Glaskeramiken oder Zirkonoxide)? Während hydrophobe Materialoberflächen und Schmelz meist gut handhabbar sind, stellen hydrophiles Dentin oder vermischte, nicht klar bestimmbare Materialoberflächen gerade bei der korrekten adhäsiven Befestigung oft eine größere Herausforderung dar [14]. Eine entsprechende Vorbehandlung, Reinigung und Konditionierung der Oberfläche ist dabei immer die Basis für eine optimale Befestigung [3].

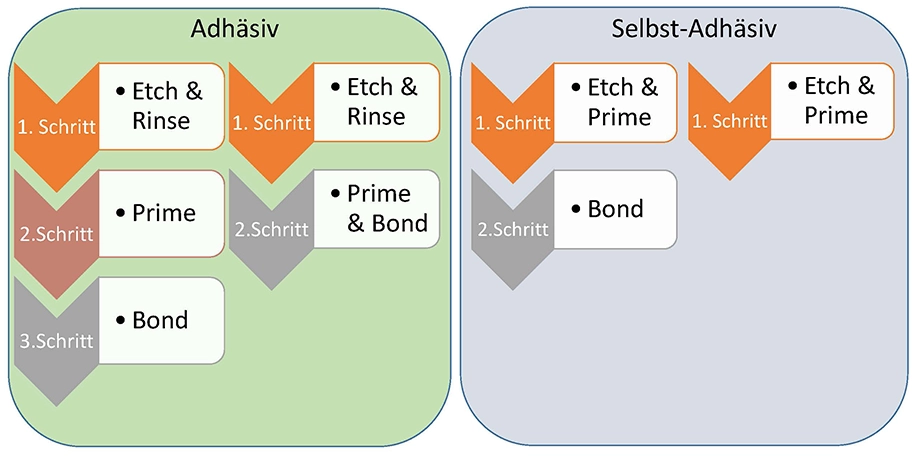

Abutments und Aufbaufüllungen werden analog zur Restaurationsoberfläche zunächst aufgeraut und dann für eine adhäsive Befestigung konditioniert. Schmelz kann gut geätzt werden; bei Dentin stellt sich die Frage, welche Art der adhäsiven Befestigung und welche Konditionierung der Dentinoberfläche gewählt werden soll. Die einzelnen Schritte der Bearbeitung – Ätzen (+ Spülen), Primen und Bonden – können auf unterschiedliche Art und Weise zusammengefasst werden [8] (Abb. 3).

Martin Rosentritt

Martin RosentrittEinige auf dem Markt erhältlichen Adhäsive können sowohl für die Konditionierung zur adhäsiven als auch zur selbst-adhäsiven Befestigung verwendet werden. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich auch die Geometrie und die Belastungssituation (zum Beispiel Abutment mit geringem Durchmesser vs. Molar mit großem Durchmesser und Unterstützung der Konstruktion) auf die Eigenschaften der Befestigung auswirken.

Was wird befestigt?

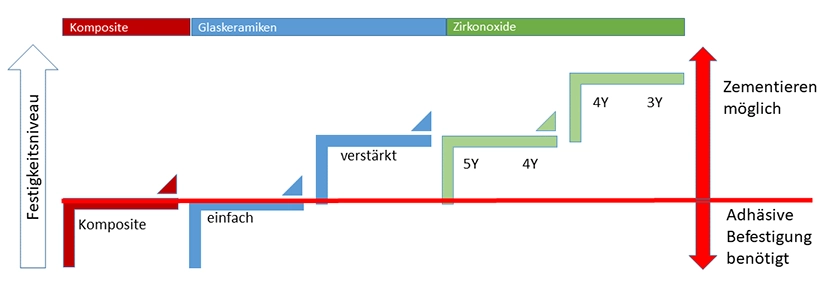

Die Zahl der auf dem Markt befindlichen Materialien ist enorm. Prinzipiell lassen sich die verwendeten zahnfarbenen Materialien in drei Hauptgruppen aufteilen: Dentale Glaskeramiken (einfache und verstärkte), Zirkonoxide (3Y-, 4Y- und 5Y-TZP sowie Multilayervarianten) und polymerbasierte Komposite (Kunststoffe). Ausschlaggebend für die Auswahl der Befestigungsoption ist in erster Linie aber nicht der Typ des Materials, sondern dessen Festigkeit. Prinzipiell gilt, dass ein Material ab einer Festigkeit von 250 – 350 MPa stabil genug für die Zementierung ist; eine niedrigere Festigkeit benötigt unbedingt eine adhäsive Befestigung [6] (Abb. 4). Ausschlaggebend sind allerdings immer die jeweiligen Empfehlungen der Hersteller. Achtung bei der Einprobe: Gerade eine Restauration mit geringer Festigkeit wird erst stabil, nachdem das Befestigungsmaterial ausgehärtet ist!

Martin Rosentritt

Martin RosentrittVorbehandlung

Die Vorbehandlung der Restauration wird in erster Linie durchgeführt, um die zugehörigen Oberflächen aufzurauen und zu vergrößern. Entsprechend behandelte Oberflächen sind für jede Art der Zementierung oder anderer Befestigung sinnvoll und hilfreich. Diese Vorarbeiten sollen zudem gewährleisten, dass sich die Oberflächen mit dem Befestigungsmaterial gut benetzen lassen. Speziell für die adhäsive Befestigung kann die Benetzung mit sogenannten Bondings optimiert werden. Dies sind Adhäsive, die eine geringe Viskosität haben und als Zwischenschicht für eine optimale Benetzung sorgen.

Martin Rosentritt

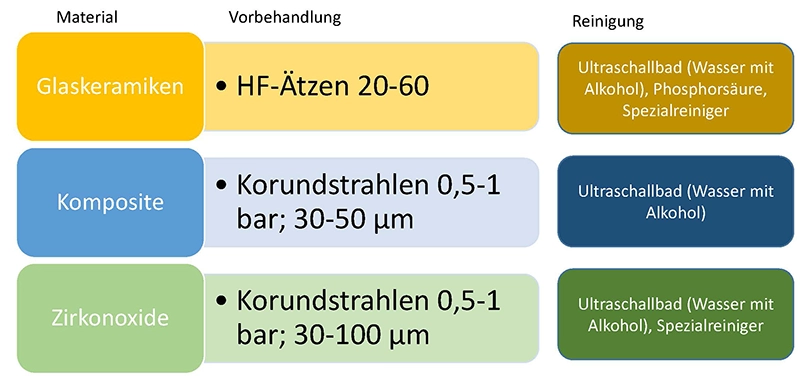

Martin RosentrittGlaskeramik

Dentale Glaskeramiken sowie Materialien auf glaskeramischer Basis oder mit hohem Glasfülleranteil können sehr gut mit Flusssäure geätzt werden. Die Anwendungsdauer der Säure liegt im Allgemeinen bei 20 bis 30 Sekunden und ist abhängig von der Zusammensetzung der Glaskeramik. Die Ätzzeit ist exakt einzuhalten, da eine zu lange Dauer zu einer Überätzung und Beschädigung der Glaskeramik durch Rissbildung führen kann.

Will oder muss man auf die Flusssäureätzung verzichten, gibt es durchaus Alternativen. Hierbei werden schwächere Säuren mit einem Silan kombiniert und die Lösung auf die Keramikoberfläche aufgetragen. Diese Ein- oder Zweikomponenten kombinierten Keramik-ätz-primer werden dann in einem Arbeitsgang appliziert (Abb. 5).

Zirkoniumdioxid

Aufgrund ihrer Zusammensetzung und Struktur kann Zirkoniumdioxid nicht mit herkömmlichen zahnmedizinischen Verfahren geätzt werden, aber durch Strahlen mit Al2 O3 aufgeraut werden [11]. Mit kleinem Strahlgut, das mit geringem Druck aufgebracht wird, lassen sich bei allen Zirkoniumdioxiden (3Y-, 4Y- und 5Y-TZP) sehr gute Ergebnisse erzielen. Außerdem reduziert sich so das Risiko, die Oberfläche zu beschädigen. Wichtige Details sind hier der Durchmesser der Strahldüse und der Abstand der Düse zur Materialoberfläche: Durch langen Gebrauch ausgeweitete Düsen und zu großer Abstand reduzieren den Druck (Abb. 6).

Martin Rosentritt

Martin RosentrittKomposite können aufgrund ihrer Zusammensetzung unterschiedlich behandelt werden [12]. Enthält das Komposit Glasfüller, können diese ähnlich wie Glaskeramiken geätzt werden. Ist die Zusammensetzung der Komposite jedoch unbekannt, ist das Strahlen der Oberflächen das Mittel der Wahl. Auch hier gilt: Kleines Strahlgut und geringer Druck reichen aus, um die Oberfläche anzurauen und nicht zu stark zu beschädigen. Zu beachten ist jedoch, dass jede Bearbeitung der Innenseite einer Restauration ihre Passung verändert.

Einprobe, Reinigung und Sterilisation

Jede Restauration muss bei Anlieferung in der zahnärztlichen Praxis sauber sein [2]. Besonders, wenn Klebebasen oder Hybridkronen eingesetzt werden, ist zu bedenken, dass sich ein Sterilisationsprozess, der in der Regel im Autoklav ab 65°C bis über 130°C durchgeführt wird, unter Umständen auf den Haftverbund auswirken kann.

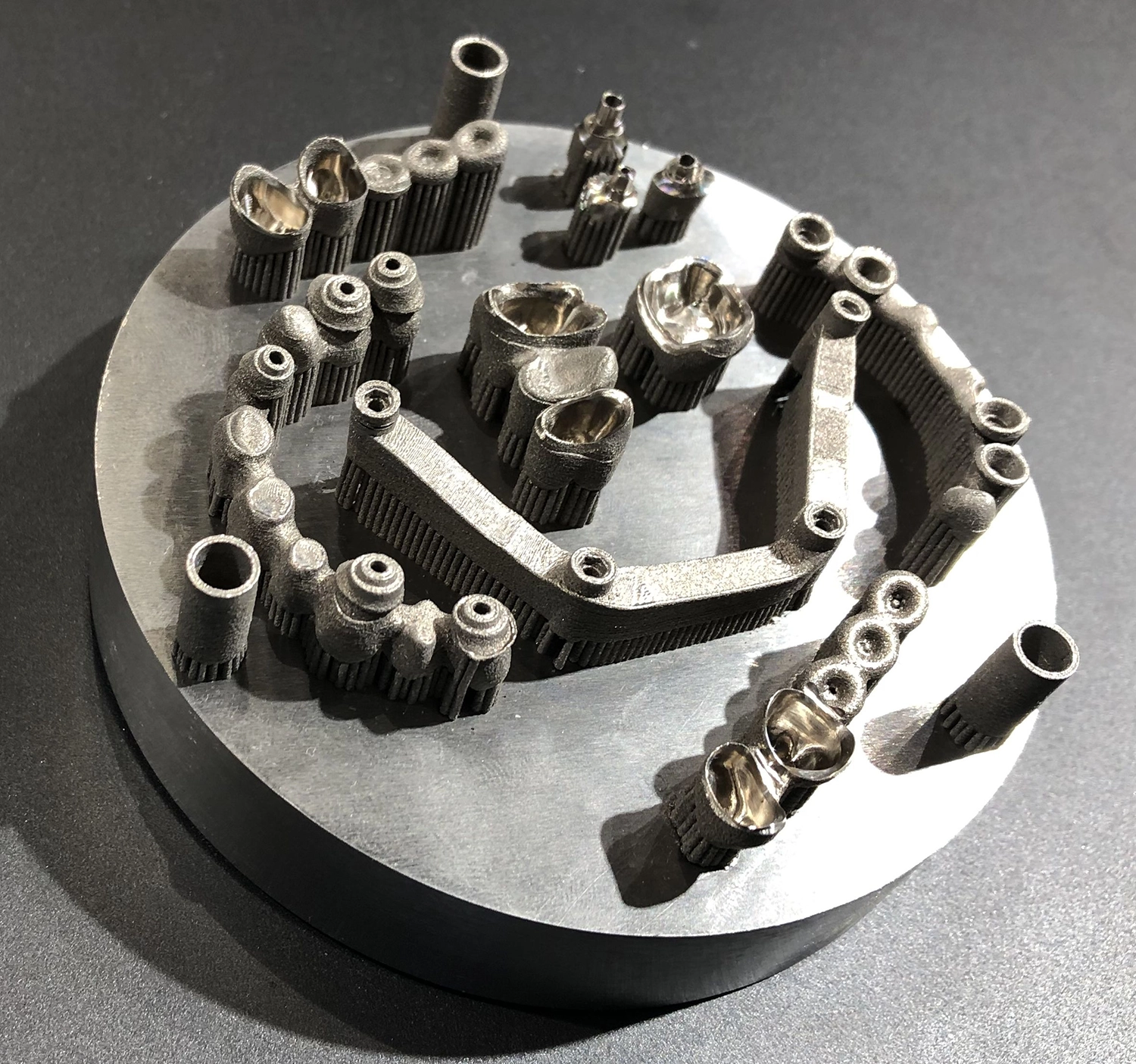

Die Befestigungssysteme, die im Labor angewandt werden, müssen darauf ausgelegt sein, dauerhaft einen sicheren Verbund zu gewährleisten. Zudem sollten sie bei normalen Umgebungsbedingungen (im Vergleich zur oralen Anwendung) adäquat aushärten. Daher sind für die Laboranwendung entsprechende Befestigungsmaterialien zu wählen (Abb. 7).

Martin Rosentritt

Martin RosentrittVerunreinigungen jeglicher Art reduzieren den Haftverbund drastisch. Gerade eine Kontamination mit Blut oder Speichel muss nach der Einprobe unbedingt entfernt werden. Nur saubere Restaurationen sollten konditioniert werden.

Konditionierung

Mit der Konditionierung der Materialoberfläche soll ein chemischer Haftverbund chemisch aktiviert werden. [10]. Hierzu kommen verschiedene Systeme zum Einsatz, deren Bezeichnungen allerdings nicht normiert sind. Sie werden produktabhängig als Primer (Vorbereitung), Conditioner (Modifizierung und Konditionierung der Oberfläche) oder Adhäsive (Klebemittel) bezeichnet. Für alle Systeme gilt: Sofort nach der Applikation und chemischen Aktivierung der Oberfläche muss mit den weiteren Befestigungsschritten fortgefahren werden. Eine Unterbrechung im Verfahrensablauf kann den Verbund erheblich beeinträchtigen.

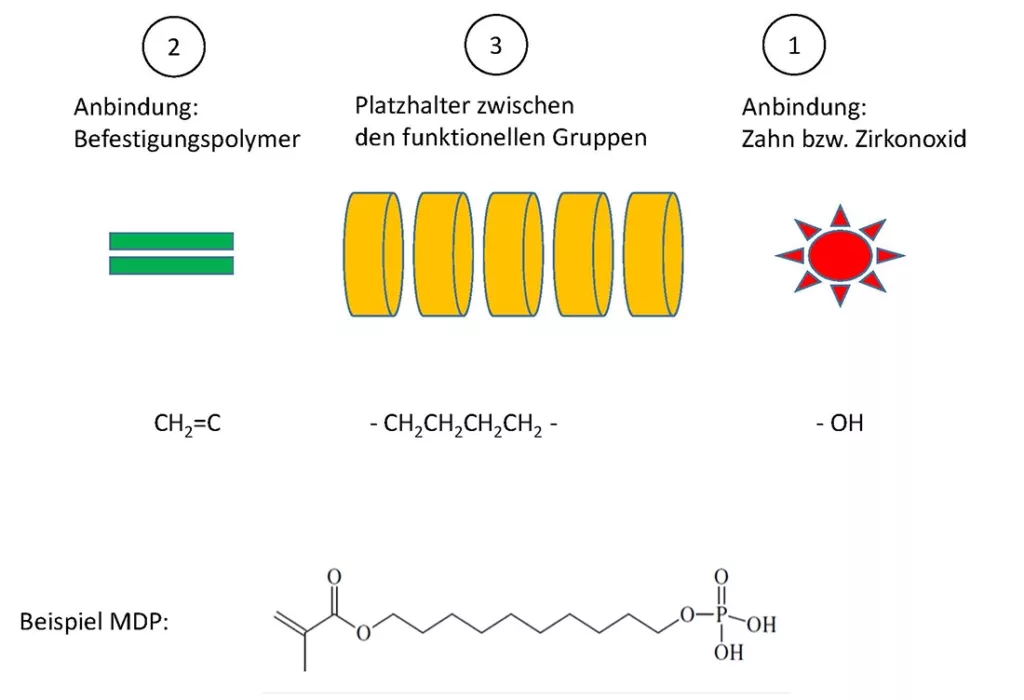

Der prinzipielle Aufbau der Primer ist bei allen Systemen ist ähnlich [13]. Die Systeme bestehen aus einem dreiteiligen Molekül (Abb. 8), das…

1. an die spezifische Materialoberfläche anbinden kann,

2. mit dem adhäsiven Befestigungssystem in einer Polymerreaktion anbinden kann und

3. einen Platzhalter zwischen diesen beiden Komponenten darstellt.

Martin Rosentritt

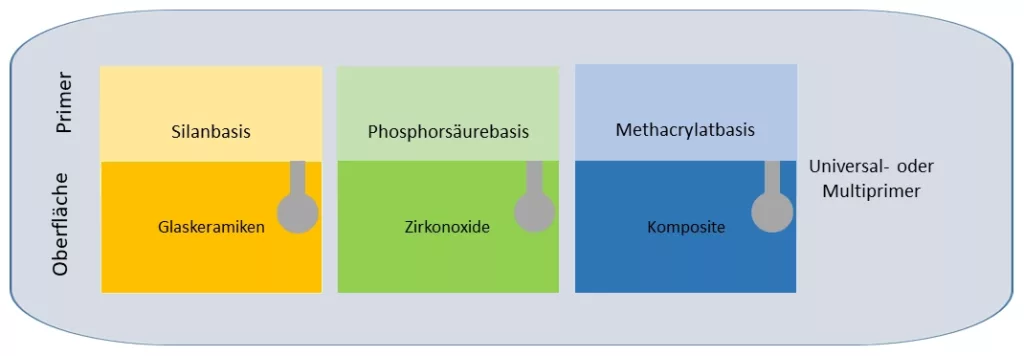

Martin RosentrittAllen Systemen ist gemein, dass die Wirkung speziell auf eine Materialoberfläche ausgerichtet sein muss, um den optimalen Verbund zu ermöglichen. Der Platzhalter hat Einfluss auf Viskosität, Benetzungsverhalten, Penetrationsverhalten, Flexibilität, Reaktivität oder auch die Wasseraufnahme der Systeme. Die Reaktion zum Befestigungskomposit wird meist über ein Methacrylatsystem ermöglicht, welches in seiner Art dem chemischen Aufbau eines Komposits entspricht. Um die Anbindung von Kompositen an dentale Glaskeramiken oder Glasbestandteile zu erzielen, werden Silane verwendet, für die Anheftung von Zirkoniumdioxid an Komposite kommt MDP (10-Methacryloyloxidecyldihydrogenphosphat) zum Einsatz.

Zur Anbindung an metallische Legierungen können weitere Bestandteile wie schwefel- oder phosphorsäurehaltige Verbindungen benötigt werden. Auf dem Markt sind auch Mischungen der Systeme erhältlich, sogenannte Universal- oder Multiprimer. Ziel dieser Systeme ist in erster Linie eine vereinfachte Aktivierung und Anwendung auf den verschiedenen Oberflächen, auch auf Materialien mit unbekannter Zusammensetzung.

Es ist jedoch zu beachten, dass viele Multi- oder Universalprimer zur Konditionierung der Materialoberflächen gedacht sind und nicht zur Aktivierung der Zahnhartsubstanz verwendet werden können. Mit einigen neueren Systemen sind aber sowohl die Materialaktivierung als auch die Behandlung der Zahnoberfläche möglich. Universal kann also bedeuten, dass das System geeignet ist für:

- alle Ätzvarianten (Total-Etch-, Selective-Etch- und SelfEtch-Technik),

- direkte und indirekte Versorgungen,

- Dual- und Selbsthärtung (ohne separaten Aktivator) oder auch

- die Haftung an Zahn und verschiedenen Versorgungen oder

- Kombinationen daraus.

Welches System (individueller Primer oder Multiprimer) zur Konditionierung verwendet wird, hängt sicher auch von der Vorliebe und den Vorkenntnissen der Anwender ab. Mehrstufige Systeme bedeuten mehr Aufwand, wobei sich die individuellen Fehler jeder Stufe aufsummieren können. Allerdings sind die einzelnen Stufen mehrstufiger Systeme individuell sehr gut aufeinander abgestimmt. Sie ergänzen sich daher gegenseitig hervorragend, was im Allgemeinen bessere Ergebnisse ermöglicht. Wichtig ist, dass die Systeme nicht verwechselt werden (Abb. 9). Für eine Zementierung ist im Normalfall keine Konditionierung der Materialoberflächen von Nöten.

Martin Rosentritt

Martin RosentrittVersäuberung

Eine gute Versäuberung der Befestigungsfuge schließt die optimale Befestigung ab [1]. Das überschüssige Befestigungsmaterial lässt sich leicht nach kurzer Lichteinwirkung (etwa zwei Sekunden, Tack cure) entfernen. Alternativ kann das überschüssige Material während des Selbsthärtungsprozesses in der Gelphase abgewischt oder abgesprengt werden. Mit beiden Verfahren sind, je nach Indikation und Vorliebe der Behandelnden, gute Ergebnisse zu erzielen. Um Entzündungen zu vermeiden, sollte generell darauf geachtet werden, dass kein Befestigungsmaterial in den Sulkus gelangt.

Fazit

Um klinisch erfolgreich zu befestigen, müssen sowohl Abutments und Zähne aber auch die Restaurationen in geeigneter Weise vorbereitet werden, was eine gute Zusammenarbeit von Zahnarzt/-ärztin und Zahntechniker/-in unerlässlich macht. Die Befestigung von zahnfarbenem Zahnersatz ist in der Regel sehr vielschichtig und im klassischen Verfahren durch mehrere Arbeitsschritte gekennzeichnet. Verfahren mit wenigen Schritten können das Risiko der Fehleranfälligkeit reduzieren, weil sie die Komplexität des Verfahrens reduzieren.

Weitere Informationen zur zahnmedizinischen Werkstoffkunde, zu aktuellen Werkstoffen sowie zur Verarbeitung der Materialien in Praxis und Labor finden Sie unter www.werkstoffkunde-kompendium.de.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.