|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Immer wieder stellen sich Profis aus Zahnmedizin und Zahntechnik dieselben Fragen: Warum brauche ich Dentalfotografie? Welche Ausrüstung ist notwendig? Wie hoch sind die Kosten? Und wie lange dauert es, diese Technik zu erlernen? Besonders die letzte Frage ist essenziell. Wenn ein Zahnarzt oder eine Zahnärztin ein neues Kompositmaterial für ästhetische Restaurationen oder eine Zahntechnikerin bzw. ein Zahntechniker eine neue Keramik testet, was tun sie? Sie probieren es aus, immer und immer wieder, bis sie jedes Detail des neuen Materials beherrschen. Warum sollte es bei der Dentalfotografie anders sein?

Anwendung

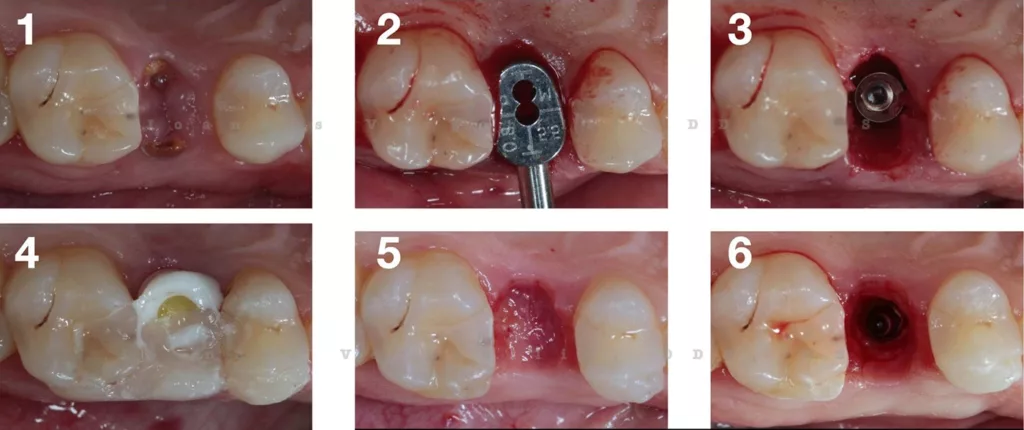

Die Dentalfotografie erlaubt mit einer abgestimmten Lichtquelle vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, mit denen gute Bilder generiert werden können. So dient sie der Dokumentation und Archivierung von Behandlungen sowie der Zahnfarbbestimmung. Als Kommunikationsmittel zwischen Zahnarztpraxis, Dentallabor und Patientinnen und Patienten erleichtert sie den Austausch. Zudem unterstützt sie die Darstellung von Arbeitsschritten in Präsentationen und Fachartikeln. Für Marketingzwecke, ob auf Websites oder in Patientenbüchern, liefert die Dentalfotografie anschauliche Beispielfotos und stärkt das Vertrauen der Patientinnen und Patienten. Diese unterschiedlichen Anwendungszwecke lassen sich verschiedenen Kategorien zuordnen, in denen entsprechend spezifische Blitze und Lichtquellen zum Einsatz kommen.

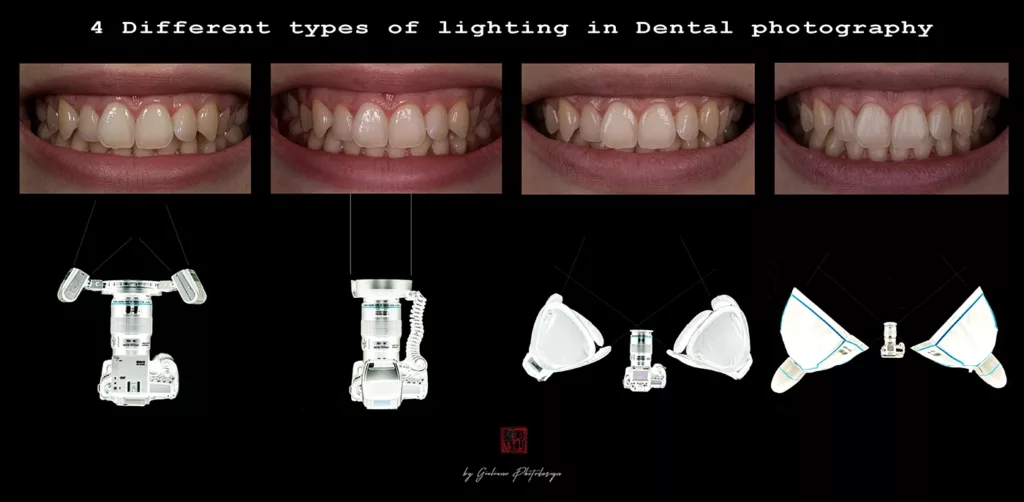

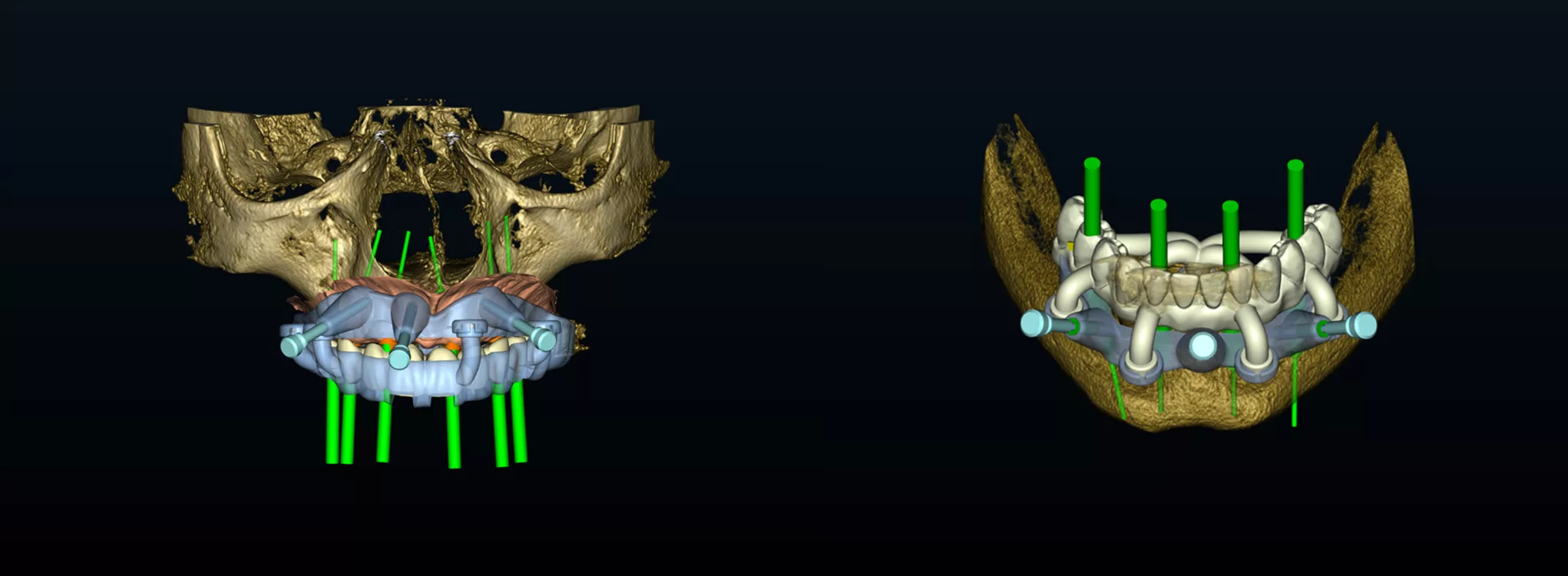

Für die intraorale Fotografie eignen sich am besten laterale oder Ringblitze, um eine gleichmäßige Ausleuchtung der Mundhöhle zu gewährleisten. Bei der Objektfotografie (Abb. 1) wird häufig ein Kompakt- oder Studioblitz in Kombination mit einer Softbox verwendet, um Objekte präzise und detailreich darzustellen. Ähnlich verhält es sich bei der Porträtfotografie (Abb. 2), bei der ebenfalls ein Kompakt- oder Studioblitz mit Softbox zum Einsatz kommt, um natürliche und weiche Lichtverhältnisse zu schaffen. In der klinischen Fotografie (Abb. 3) wird hingegen der Ringblitz bevorzugt, da er eine gleichmäßige und schattenfreie Beleuchtung ermöglicht. Für die Videografie ist eine Dauerlicht-LED die ideale Wahl, da sie eine konstante Beleuchtung für bewegte Bilder bietet. Bei der Dental-Art-Fotografie (Abb. 4) sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt – hier kann jede Lichtquelle verwendet werden, um künstlerische und außergewöhnliche Aufnahmen zu kreieren.

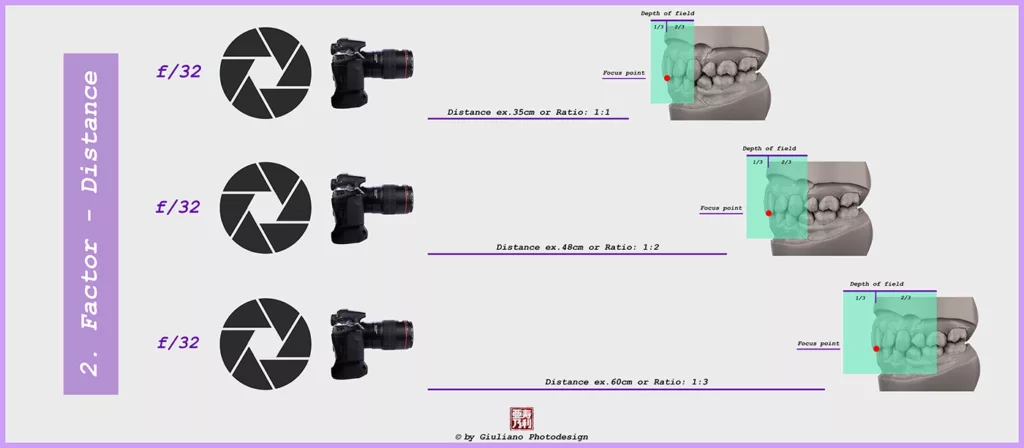

Blende und ISO

Die Blende ist die Öffnung der Linse. Je weiter sie geöffnet ist, desto mehr Licht trifft auf den Kamerasensor und desto heller wird das Bild. Umgekehrt führt eine kleinere Blende zu einer geringeren Helligkeit und Belichtung (F/2.8) (Abb. 5). Die Schärfentiefe wird ebenfalls von der Blende beeinflusst: Eine größere Blende verkleinert den fokussierten Bereich, während eine kleinere Blende einen größeren Fokusbereich ermöglicht. Die Schärfentiefe erstreckt sich allgemein zu 1/3 vor und 2/3 hinter dem Fokuspunkt. Sie wird durch drei Faktoren beeinflusst: Blende, Entfernung und Brennweite (Abb. 6 bis 8).

Die Verschlusszeit bestimmt, wie lange der Kamerasensor dem Licht ausgesetzt ist. Je länger die Verschlusszeit, desto heller das Bild. Kürzere Verschlusszeiten führen zu dunkleren Bildern (Abb. 9).

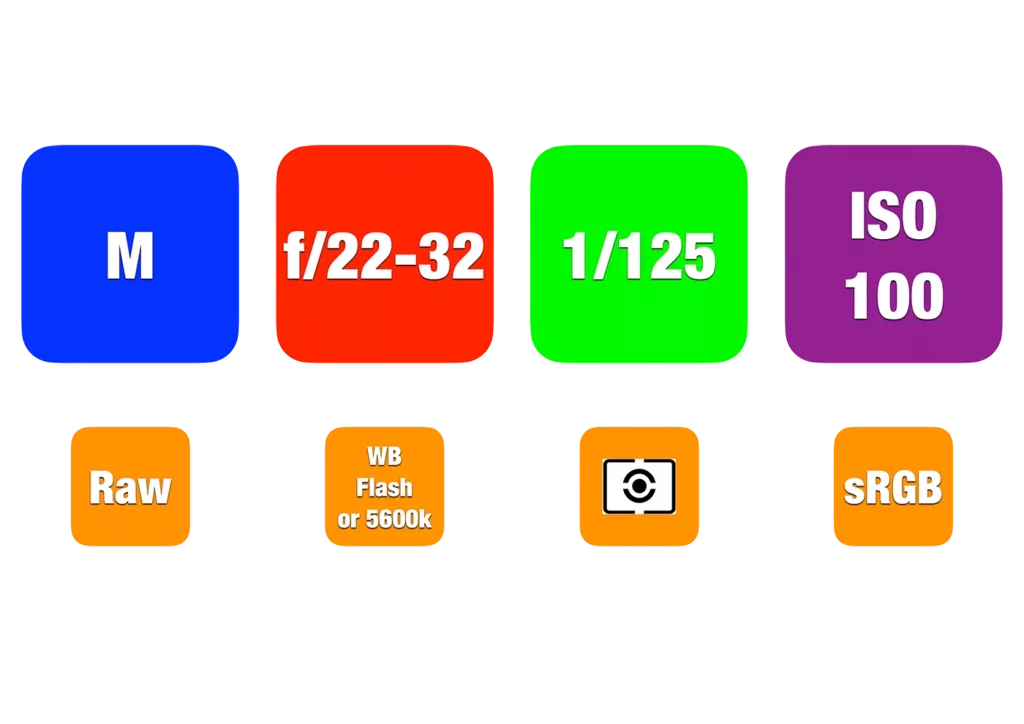

ISO verstärkt das Licht, das die Kamera aufnimmt. Eine höhere ISO macht das Bild heller, kann aber Rauschen verursachen und die Bildqualität beeinträchtigen. Daher muss der ISO-Wert sorgfältig im Belichtungsdreieck ausbalanciert werden (Abb. 10). An dieser Stelle sei erwähnt, dass es für die Intraoralfotografie und Produktfotografie spezifische Kameraeinstellungen gibt (Abb. 11).

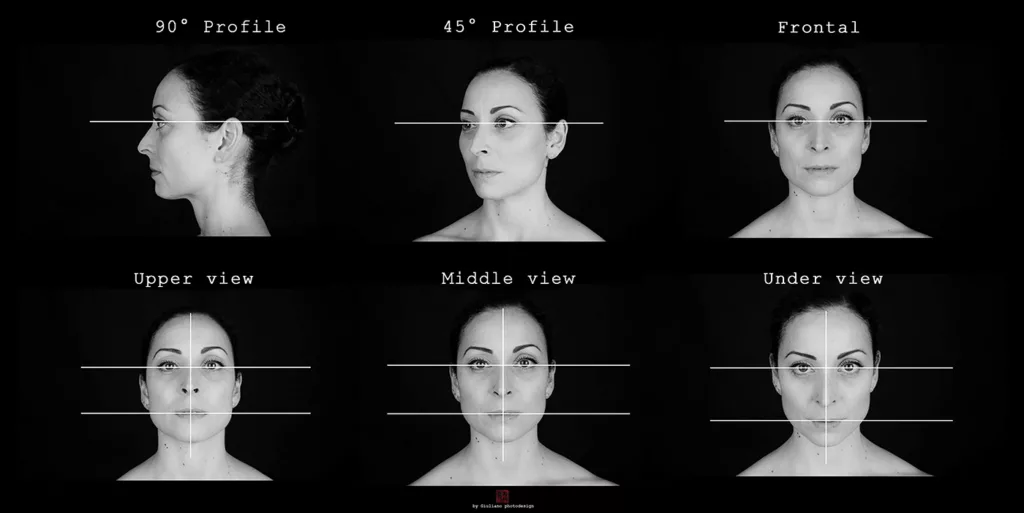

Die Vergrößerung hängt von der Brennweite und der minimalen Fokussierentfernung ab. In der Dentalfotografie verwenden wir drei Vergrößerungsverhältnisse: 1:10 für Porträts, 1:2 für Lächeln, Okklusal- und Retraktionsansichten und 1:1 für Nahaufnahmen. Der Weißabgleich (WB) korrigiert die Farbtemperatur, um sicherzustellen, dass unabhängig von der Lichtquelle Weiß auch als Weiß dargestellt wird. Dies ist besonders wichtig für die korrekte Farbwiedergabe, etwa bei der Zahnfarbabstimmung (Abb. 12).

Licht

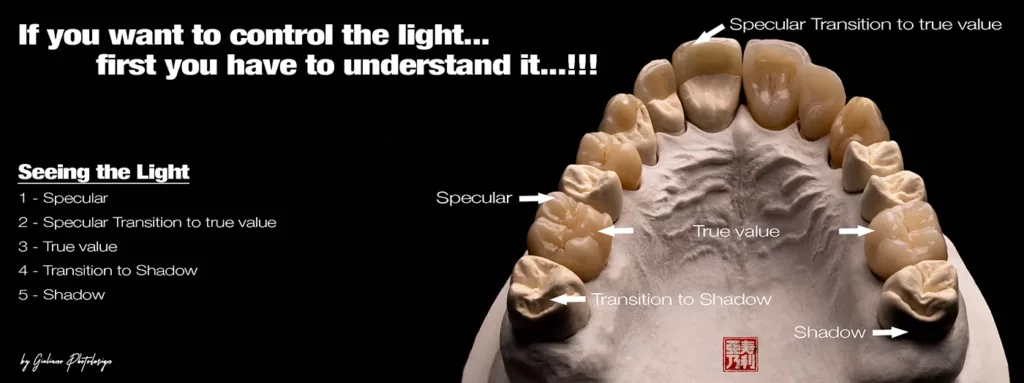

Tatsächlich bewegt sich Licht in geraden Linien und ist unerlässlich für das Sehen. Die meisten Objekte reflektieren Licht, wodurch wir sie wahrnehmen können. In der Fotografie spielt es eine zentrale Rolle – es beeinflusst nicht nur, was wir sehen, sondern auch, wie wir es sehen. Daher ist es entscheidend, das Licht zu verstehen, um es kontrollieren zu können (Abb. 13).

Giuliano Moustakis

Giuliano MoustakisLicht bestimmt maßgeblich das Aussehen eines Fotos. Dabei ist nicht nur die Menge des verfügbaren Lichts von Bedeutung, sondern auch dessen Qualität, Farbe, Richtung, die Lichtquelle selbst, wie das Licht auf das Motiv fällt und die daraus resultierende Wirkung.

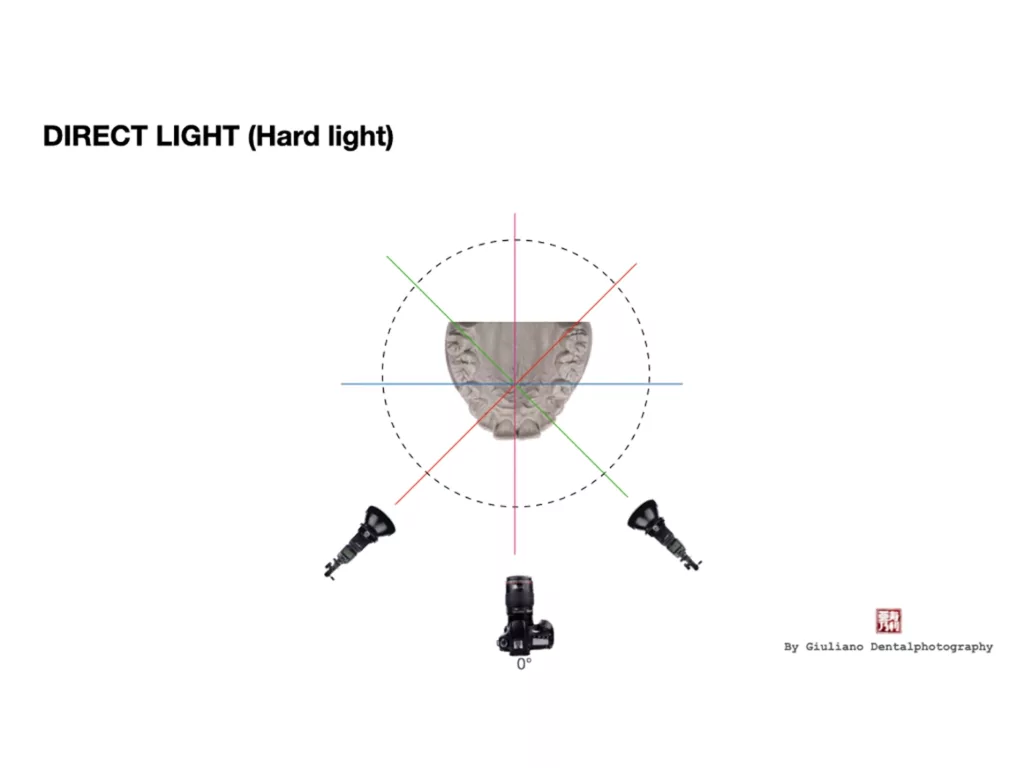

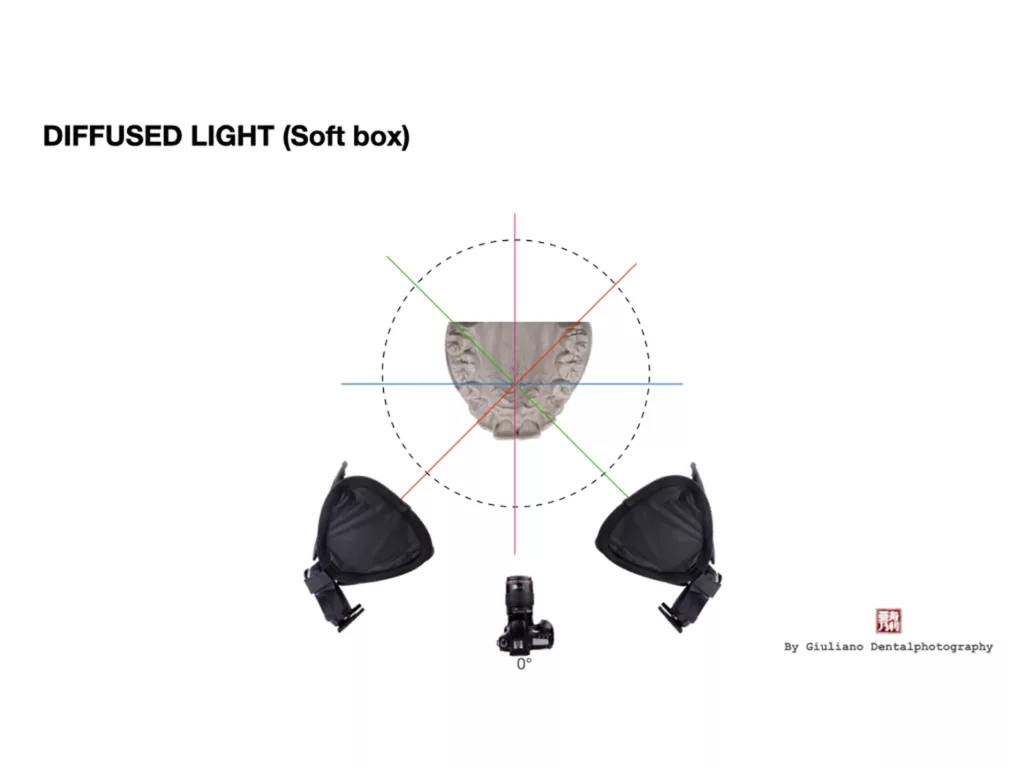

Es gibt verschiedene Lichtquellen, die von natürlichem Sonnenlicht bis hin zu künstlicher Beleuchtung wie Blitzlicht reichen. Zudem lässt es sich in verschiedene Arten einteilen: Direktes Licht, das von kleinen Lichtquellen wie der Sonne oder einem Blitz ausgeht, erzeugt kontrastreiche Bilder mit starken Schatten und lebendigen Farben (Abb. 14). Diffuses Licht, das von großen Lichtquellen wie einem bewölkten Himmel oder Softboxen kommt, führt hingegen zu weichen, kontrastarmen Bildern mit sanfteren Farben (Abb. 15).

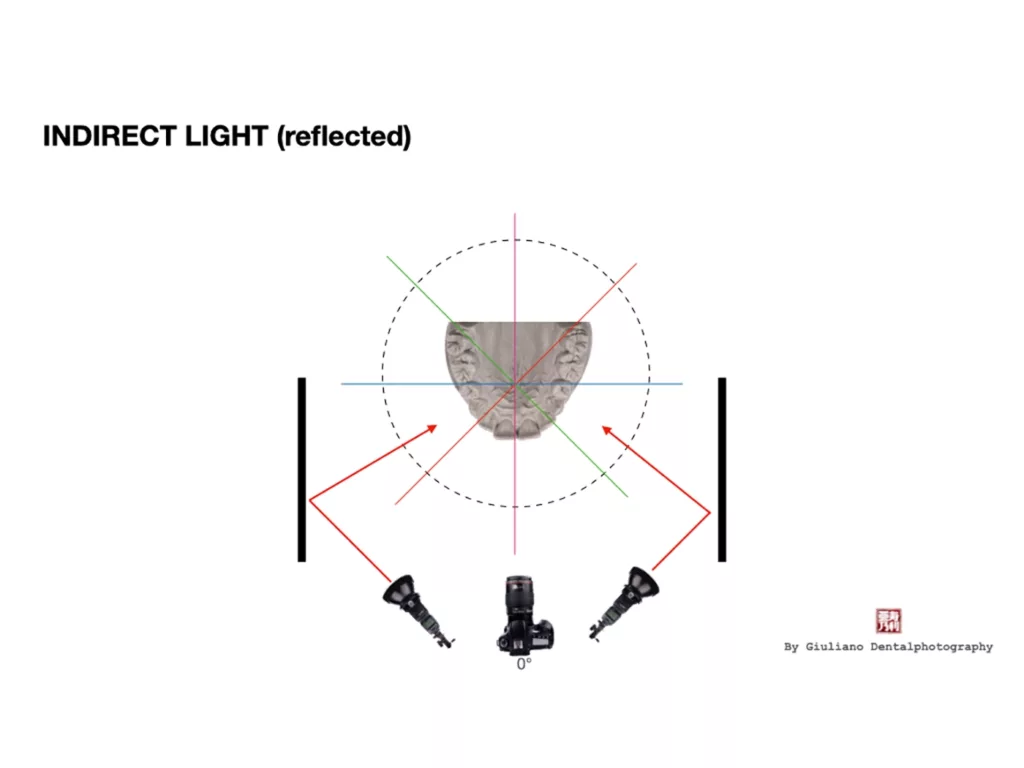

Indirektes Licht, das durch Reflexion entsteht, zum Beispiel durch Wasser oder einen Reflektor, streut das Licht und füllt Schatten, um eine gleichmäßigere Ausleuchtung zu erzielen (Abb. 16). Wer Licht steuern möchte, muss seine grundlegenden Eigenschaften kennen und verstehen, wie es sich verändern lässt. Dabei gibt es fünf wesentliche Wege: Reflexion, Dispersion, Brechung, Absorption und Transmission.

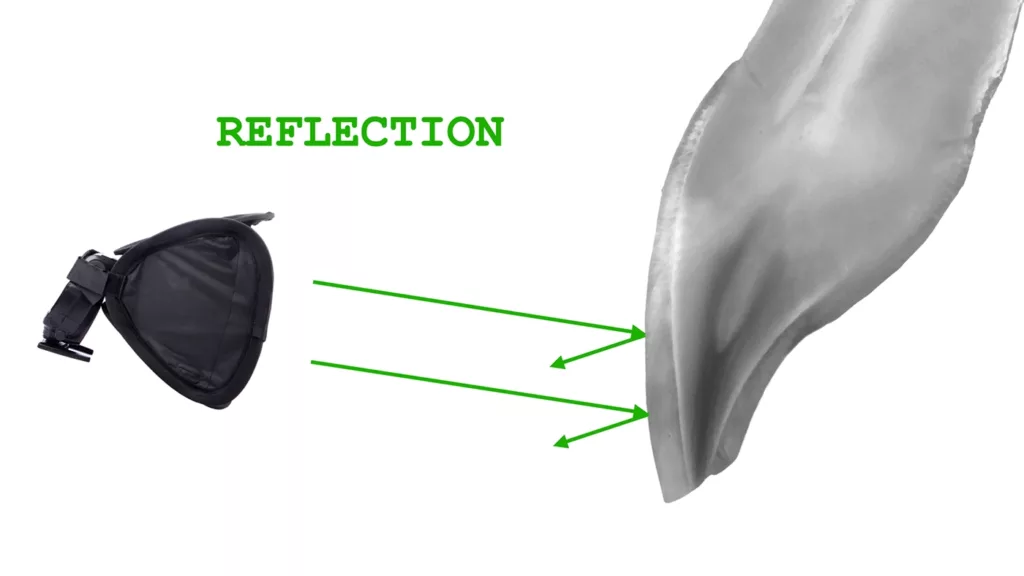

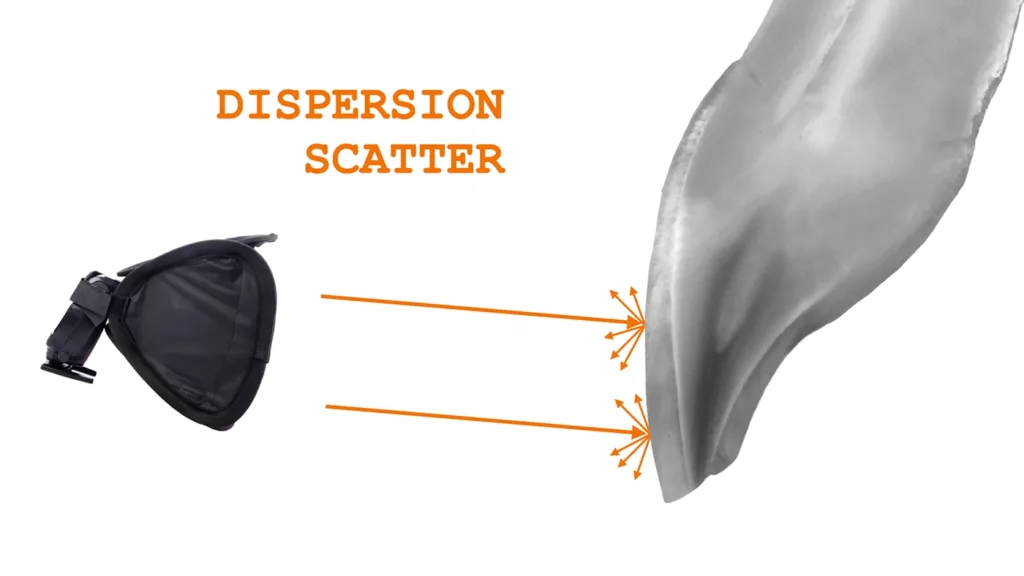

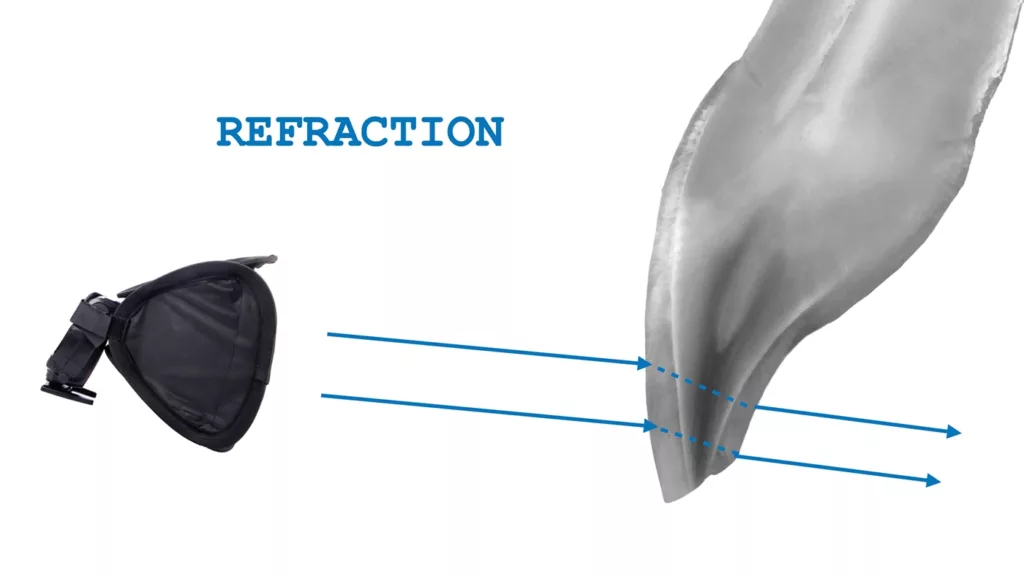

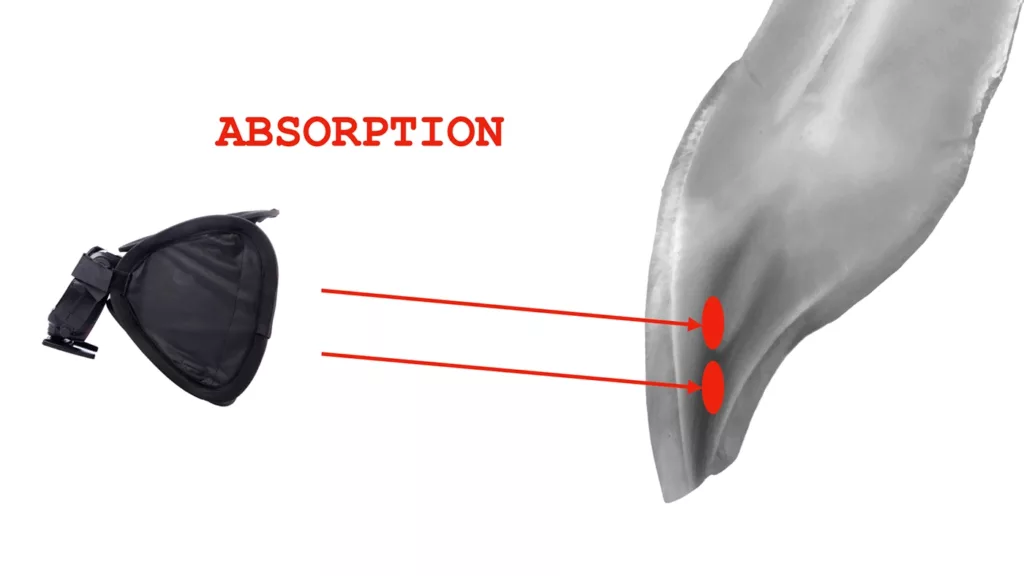

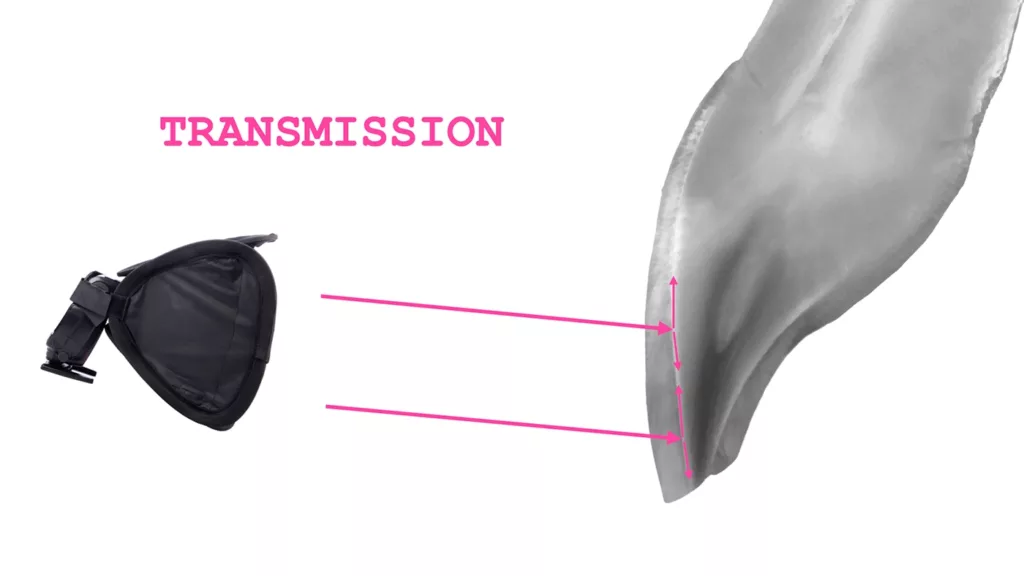

Bei der Reflexion trifft Licht auf eine Oberfläche und wird im gleichen Winkel zurückgeworfen, wie es eingetroffen ist (Abb. 17). Dispersion tritt auf, wenn das Licht auf eine raue Oberfläche trifft und in verschiedenen Winkeln gestreut wird (Abb. 18). Bei der Brechung verändert das Licht seine Richtung und Geschwindigkeit, wenn es von einem Medium in ein anderes übergeht, wie zum Beispiel von Luft zu Glas (Abb. 19). Absorption bedeutet, dass Licht von einem Objekt aufgenommen und in Wärme umgewandelt wird.

Schwarze Samtoberflächen beispielsweise absorbieren das Licht vollständig und erzeugen so tiefschwarze Hintergründe (Abb. 20). Bei der Transmission durchdringen einige Lichtwellen ein Objekt, während andere reflektiert oder absorbiert werden (Abb. 21).

Laborfälle, Fototechniken und Beleuchtung

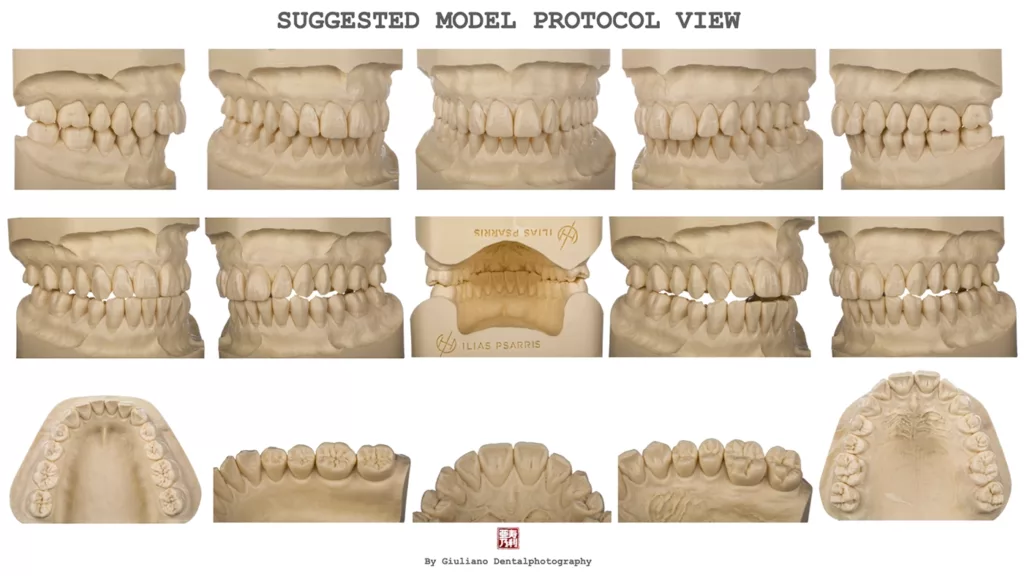

Bevor wir uns mit den verschiedenen Fototechniken befassen, möchte ich meine Philosophie zu Kamera- und Beleuchtungseinstellungen erläutern. Die meisten Kolleginnen und Kollegen sind keine professionellen Fotografen/-innen, sodass eine Anleitung oder ein grundlegendes System hilfreich ist. Daher empfehle ich, immer die gleichen Kameraeinstellungen zu verwenden und je nach Fall nur Licht, Abstand, Abstrahlwinkel und Intensität anzupassen (Abb. 12). Abbildung 22 zeigt ein Beispiel, wie sich zahntechnische Laborarbeiten nach einem Protokoll archivieren lassen.

Giuliano Moustakis

Giuliano MoustakisBlitz

Ein Ringblitz wird an der Vorderseite des Objektivs befestigt und liefert schattenfreies Licht. Deshalb ist er ideal für die Ausleuchtung dunkler hinterer Mundbereiche, wo das Licht durch Wangen und Lippen blockiert wird. Allerdings verwischt das gleichmäßige, harte Licht Details und Farbübergänge, weshalb dieser Blitz für ästhetische Aufnahmen, insbesondere im Frontzahnbereich, weniger geeignet ist.

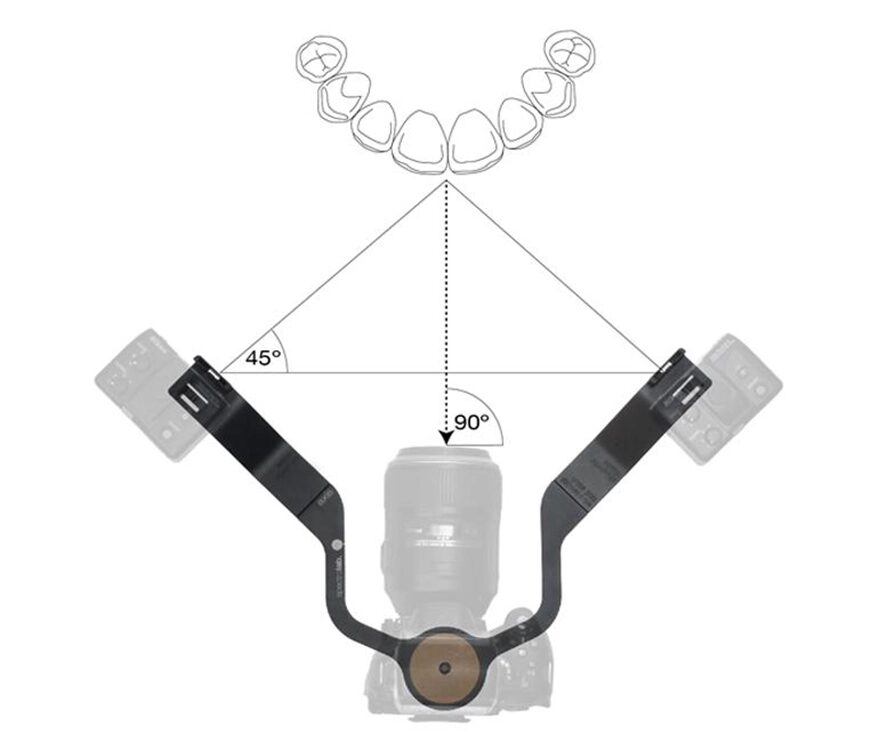

Im Gegensatz dazu bietet der laterale (Zwillings-)Blitz eine 3D-Beleuchtung, die durch Licht- und Schatteneffekte Details wie Mamelons, Risse und die Transparenz betont. Dieser Blitz kann direkt an der Linse befestigt werden, was eine flexible Positionierung der Blitzköpfe ermöglicht. Eine andere Variante verwendet Blitzarme, die seitlich oder hinter der Linse positioniert werden. Diese erzeugt ein weicheres Licht und wird häufig in Kombination mit Kunststoffdiffusoren verwendet.

Für Porträtaufnahmen bieten Systemblitze oder Studioblitze mit Softbox die besten Ergebnisse. Softboxen erzeugen weiches, gleichmäßiges Licht und vermeiden störende Schatten. Auch wenn sie sperrig sind und in der Zahnarztpraxis oder im Dentallabor weniger praktisch erscheinen, liefern sie bei Porträts exzellente Resultate. Sie können entweder mit einem einzelnen Blitz und Reflektor oder mit zwei Softboxen verwendet werden (Abb. 23).

Giuliano Moustakis

Giuliano MoustakisLicht und Blitz im Zusammenspiel

In der Fotografie ist Licht ein zentrales Element – ohne Licht gibt es keine Fotografie. Dabei nutzen die verschiedenen Beleuchtungstechniken entweder hartes oder weiches Licht. Hartes Licht dringt tief in den Zahn ein, reflektiert wenig und eignet sich besonders gut, um Dentin- und Farbstrukturen sichtbar zu machen.

Das ist vor allem für klinische Anwendungen und die Farbanpassung relevant. Weiches Licht hingegen wird durch Diffusoren erzeugt, reflektiert stark und zeigt weniger Details. Es eignet sich ideal für Porträts und Aufnahmen für das Marketing, da es eine angenehmere Lichtwirkung erzielt. Farbtemperatur, Lichtausrichtung und Lichtintensität haben ebenfalls einen großen Einfluss auf das Endergebnis eines Bildes. Zahlreiche Techniken bieten sich an, um sowohl intraorale als auch extraorale Fotos mit hartem oder weichem Licht zu gestalten (Abb. 24). Die verschiedenen Blitzgeräte spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Der Ringblitz liefert gleichmäßiges, schattenfreies Licht und eignet sich besonders für intraorale Aufnahmen (Abb. 25). Der Lateral- oder Twin-Blitz bietet eine 3D-Beleuchtung mit Licht- und Schatteneffekten, die Details wie Risse und Transparenz besser sichtbar machen (Abb. 26). Ein Kompaktblitz mit Softbox sowie ein Studio- oder Stroboblitz mit Softbox sorgen für weiches, diffuses Licht, ideal für Porträtaufnahmen (Abb. 27 und 28). Um bestimmte Aspekte eines Zahnes besonders hervorzuheben, können spezielle Beleuchtungstechniken verwendet werden. So lässt sich beispielsweise die Tiefenstruktur betonen (Abb. 29), die Oberflächenstruktur klar hervorheben (Abb. 30) oder die Transparenz eines Zahnes sichtbar machen (Abb. 31).

Für die Farbabstimmung ist eine gezielte Beleuchtung besonders wichtig. Hier wird oft ein seitlicher Blitz bei 45º/0ºeingesetzt (Abb. 32) oder ein kreuzpolarisierter Filter verwendet, um Spiegelungen zu minimieren und die Zahnfarbe korrekt darzustellen (Abb. 33). Diese Techniken ermöglichen es, in der Dentalfotografie präzise und ansprechende Ergebnisse zu erzielen.

Objektiv

In der Dentalfotografie spielt die Wahl des Objektivs eine entscheidende Rolle, da die Bildqualität hauptsächlich davon abhängt. Ein ideales Makroobjektiv verfügt über eine Brennweite von 100 mm und bietet eine Vergrößerung von 1:1 oder 1:2. Bei einem Vergrößerungsverhältnis von 1:1 entspricht das auf dem Sensor aufgezeichnete Bild der tatsächlichen Größe des Objekts.

Makroobjektive gibt es sowohl als Festbrennweiten (Primärobjektive) als auch als Zoomobjektive, wobei Festbrennweiten bevorzugt werden. Ein 100-mm-Makro bietet bei einem Abstand von etwa 28–32 cm genug Raum, um die Blitzlichter optimal zu positionieren. Ein 50-mm-Makro hingegen erfordert einen kürzeren Abstand von ca. 23–25 cm, was dazu führen kann, dass die Blitze blockiert werden.

Für dentale Porträts sind Porträtobjektive mit Brennweiten von 85 mm oder 100 mm ideal, da sie die Gesichtsproportionen natürlich darstellen. Ein 50-mm-Objektiv eignet sich besser für Ganzkörperporträts, kann jedoch bei Nahaufnahmen zu Verzerrungen führen, wodurch Gesichter schmaler und Nasen größer erscheinen. Für Porträts in der Dentalfotografie bevorzuge ich folgende Brennweiten: Für Kopfporträts verwende ich 85 mm oder 100 mm, für Dreiviertel-Länge-Aufnahmen 50 mm oder 85 mm und für Ganzkörperporträts ebenfalls 50 mm, wie sie oft in der Modefotografie genutzt werden.

Zubehör

Ein wichtiges Zubehör in der Dentalfotografie sind Wangenhalter, die den Blick in die Mundhöhle erleichtern, indem sie die Lippen zurückhalten. Es gibt zwei Haupttypen: selbstspannende Wangenhalter für Front- und Okklusionsaufnahmen sowie einseitige Wangenhalter. Wangenhalter aus Kunststoff sind für den Patienten oder die Patientin angenehmer als solche aus Edelstahl.

Fotospiegel sind ebenfalls unverzichtbar, um die okklusalen, inzisalen, bukkalen, lingualen und palatinalen Zahnoberflächen zu dokumentieren. Die Reflektivität der Spiegel variiert je nach Material: Titan reflektiert 80% des Lichts, rhodinierte Spiegel 75%, Chrom 65–70% und Edelstahl 50–60%. Ein weiterer Punkt sind fotografische Kontrastmittel, dies sind schwarz beschichtete Metallwerkzeuge, die in verschiedenen Formen erhältlich sind. Sie schaffen einen schwarzen Hintergrund, der die Transparenz und Details an den Zahnrändern betont. Beim Blitzzubehör spielen Blitzhalterungen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Winkel und Entfernung des Lichts flexibel anzupassen, besonders im Frontzahnbereich. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.

Eine präzise Kontrolle der Lichtausrichtung ermöglichen Bounce Cards (Abb. 34), indem sie das Blitzlicht weicher und gleichmäßiger streuen, ähnlich wie bei einem Diffusor oder einer Softbox. Mini-Softboxen (Abb. 35) verwandeln das Blitzlicht in eine größere, weichere Lichtquelle und verringern so harte Schatten, wodurch eine verfeinerte Lichtqualität entsteht. Abschließend minimieren Kreuzpolarisationsfilter (Abb. 36) unerwünschte Spiegelungen und heben feine Zahnstrukturen hervor. Sie sind ideal für eine präzise Analyse von Zähnen mit hohem Kontrast und Detailgenauigkeit.

Im nächsten Teil geht es weiter mit hilfreichen Details zur intra- und extraoralen sowie zur künstlerischen dentalen Fotografie und wie eine gute Produktfotografie gelingt.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.