|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Die sogenannte Michigan-Schiene ist wohl die bekannteste und sowohl von Dentallaboren als auch von Zahnärztinnen und Zahnärzten in Deutschland am häufigsten gewählte Schienenart. Ebenso kommt die artverwandte Modulare Rehabilitationsschiene (MRS) nach Prof. Dr. Hans J. Schindler bei der Behandlung der schmerzhaften kraniomandibulären Dysfunktion zum Einsatz. Diese gehört auch zu den Relaxierungsschienen und erzielt die gleichen therapeutischen Effekte. Die Produktion der Schienen mithilfe des digitalen Workflows hat sich im klinischen Alltag aufgrund der hohen Präzision in der Fertigung bewährt.

Grundlagen

Neben einer umfassenden Aufklärung der Betroffenen und der Physiotherapie gehört die Therapie mit Okklusionsschienen zu den unbedingt empfehlenswerten Maßnahmen zur Behandlung von arthrogenen (gelenkbezogenen) und myogenen (muskelbezogenen) schmerzhaften kraniomandibulären Dysfunktionen (sCMD) [1]. Da einfach gestaltete Okklusionsschienen im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung verankert sind, stellen sie eines der am häufigsten eingesetzten Therapiemittel für dieses Krankheitsbild dar [2].

Physiologie des Kauorgans

Muskulatur

Im Gegensatz zu den Muskeln der Gliedmaßen weisen Kaumuskeln eine besondere Komposition ihrer Muskelfasern auf, bei der auf engstem Raum gepackte Muskelfaserbündel mit unterschiedlichen Zugrichtungen [3,4] zu finden sind, die unabhängig voneinander an- und abgeschaltet werden können. Funktionell gesehen können innerhalb eines Muskels Kräfte in unterschiedlichen Raumrichtungen erzeugt werden. Die Kaumuskulatur zeigt zudem eine sogenannte differenzierte Aktivierbarkeit, was bedeutet, dass der individuelle Muskel auch in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich stark aktiviert werden kann. Vereinfacht gesagt, handelt es sich also um ein Zusammenspiel von vielen kleinen „Müskelchen“ in einem großen Muskel.

Wie die gesamte Muskulatur zeigen auch die Kaumuskeln eine hervorragende „Lernfähigkeit“ [5], sodass bereits durch kurzzeitiges Training die funktionellen Eigenschaften langfristig verändert werden können [6]. Einfaches Beißen unter veränderten Zahnkontakten oder in einer veränderten Position des Unterkiefers – wie es unter dem Einfluss von Okklusionsschienen der Fall ist – führt zu einer bleibenden Neuorganisation von Funktionsmustern innerhalb der Muskeln sowie zwischen den unterschiedlichen Muskelgruppen, die an den Kieferbewegungen beteiligt sind. Dadurch werden schmerzhafte Regionen in der Muskulatur entlastet und können ausheilen [7-9].

Kiefergelenke

Entgegen der häufig anzutreffenden Meinung, dass den Kiefergelenken bei der neuromuskulären Steuerung von Unterkieferbewegungen eine übergeordnete Bedeutung zukomme, beschränkt sich deren Funktion im Wesentlichen auf biomechanische Führungseigenschaften [10]. Dabei ist die Vorstellung, dass die Gelenkköpfe starr entlang der Gelenkhöcker gleiten – wie es in analogen und auch digitalen Artikulatoren simuliert wird –, eine nicht realistische Vereinfachung.

Zwischen dem Gelenkkopf und der Gelenkgrube ist eine Bindegewebsscheibe (Diskus) eingebettet. Diese weist je nach Stellung des Kiefers aufgrund ihrer elastischen Verformbarkeit unterschiedliche Dicken auf, was einen zusätzlichen Freiheitsgrad für das Kiefergelenk bedeutet. Dieser erweiterte Bewegungsraum wird in der Literatur als „artikuläres Disklusionspotenzial“ beschrieben [11]. Die Größenordnung dieser Bewegungsmöglichkeit, die sich senkrecht zur normalen Gleitbahn orientiert, ist zusätzlich von den individuellen geometrischen Variablen, wie dem auf den Kondylus ausgeübten Kraftbetrag, der Kraftrichtung sowie seiner drehenden und gleitenden Bewegungskomponente abhängig.

Die Gelenkflüssigkeit gibt den Komponenten dieses Fossa-Diskus-Kondylus-Systems die Möglichkeit, sich unter der Einwirkung von Zug- oder Druckkräften ohne nennenswerte Gleitreibung relativ zueinander zu bewegen. Aufgrund dieser physiologischen Relativverschiebungen kommt es bei variablen Lasteinleitungen in das Kiefergelenk zur Positionierung unterschiedlich dicker Diskusanteile zwischen identischen Kondylus-Fossa-Bereichen. Dies wird mitunter fälschlicherweise als Distraktion oder Kompression interpretiert. Dieser Mechanismus führt beim Einsatz von Okklusionsschienen zu variablen Positionen der Gelenkköpfe und veränderten Funktionswegen innerhalb der Gelenke. Bei der Therapie mit Okklusionsschienen trägt dieser Effekt zu einer Reorganisation der Belastungsverteilung in den Kiefergelenken bei.

Wirkweise von Okklusionsschienen

Folgende Wirkmechanismen der Schienentherapie gelten als gesichert [12]:

- temporäre Reorganisation muskulärer Funktionsmuster und der Gelenkbelastungen,

- Hemmung der Muskelaktivität durch Reizung von Schmerzrezeptoren und Feedbackreduktion,

- lange anhaltende neuromuskuläre „Trainingseffekte“.

Das nächtliche Tragen der Schienen scheint in der Regel auszureichen [13, 14]. In der Literatur werden die therapeutischen Effekte an manchen Stellen als teilweise unabhängig vom Schienendesign eingeschätzt. Doch diese Ansicht teilt der Autor nur stark eingeschränkt. Die neurobiologischen Mechanismen der Wirkung von Okklusionsschienen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die beschriebenen strukturellen und funktionellen Besonderheiten der Kaumuskulatur begründet.

Veränderungen im Abstand zwischen Ober- und Unterkiefer verändern die Position des Unterkiefers und damit die dreidimensionale Beziehung der Kiefer zueinander. Somit verändern Okklusionsschienen den peripheren sensorischen Input der Rezeptoren der Kaumuskulatur, des Zahnfleisches, der Mundschleimhaut sowie der Gesichtshaut [22]. Damit führen sie wie die eingangs genannte Änderung der Kieferposition zwangsläufig zu einer Reorganisation der Funktionsmuster innerhalb der Kaumuskulatur und zwischen den beteiligten Muskeln [7] sowie zu Lageveränderungen innerhalb der Kiefergelenke [23-25]. Dadurch werden überbeanspruchte, überlastete und schmerzhafte Muskelareale entlastet [26-29]. Durch diese Effekte können geschädigte Bereiche der Muskulatur und der Gelenke ausheilen.

Der therapeutische Erfolg einer temporären Behandlung mit Okklusionsschienen überdauert in der Regel die tatsächliche Therapiezeit. Hierfür sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Trainingseffekte verantwortlich, die von Veränderungen im zentralen Nervensystem begleitet werden [31-33].

Praxis der Schienentherapie

Ramfjord und Ash (University of Michigan, Ann Arbor, USA) führten 1960 die wohl bekannteste Schienenform in den klinischen Alltag der Zahnärzte und Zahnärztinnen ein [34]: die Michigan-Schiene. In Deutschland ist sie die am häufigsten verwendete Schienenart bei sCMD [35]. Als bekanntester Vertreter der sogenannten Relaxierungsschienen weist die Michigan-Schiene folgende Merkmale auf [36]:

- Herstellung aus hartem Acrylat

- Anfertigung für den Oberkiefer

- Bedeckung aller Zähne des Kiefers

- flaches okklusales Oberflächenrelief mit „zentrischen Stopps“ zwischen den bukkalen Höckerspitzen der unteren Zähne und der Oberfläche der Schiene

- Ein flacher Bereich von bis zu 1 mm ermöglicht horizontale Bewegungen des Unterkiefers ohne eine vertikale Komponente („freedom in centric“) [37].

- Eine geführte Laterotrusion und Protrusion in Form einer Eckzahnführung, beginnend 0,5–1 mm nach Ausschöpfung der „freedom in centric“, bewirkt eine Trennung (Disklusion) der restlichen Zähne und verhindert exzentrische Störkontakte.

Der Autor verwendet in der Regel die Basisausführung der „Modularen Rehabilitationsschiene“ (MRS nach Prof. Dr. H.J. Schindler) mit einer Front-Eckzahnführung, bei der die Schneidezähne des Unterkiefers ebenfalls an der dynamischen Okklusion beteiligt sind. Die dadurch entstehenden horizontalen Belastungen auf die Schneidezähne des Unterkiefers führen zu einer ausgeprägten Hemmung auf die den Kiefer schließende Muskulatur.

Nach der labortechnischen Herstellung der Schiene erfolgt eine Kontrolle und Anpassung der okklusalen Kontakte am Behandlungsstuhl. In der Sprechstunde erfolgen die Kontrolltermine nach zwei, sechs und zwölf Wochen bezogen auf den Einsetztermin. Je nach Therapieerfolg wird in der dritten Sitzung das zukünftige Intervall zur Wiedervorstellung festgelegt. Die Schiene wird in der Regel nachts getragen, kann aber bei Bedarf auch tagsüber eingesetzt werden. Um unerwünschte Wirkungen (wie z.B. Verschiebungen einzelner Zähne oder des Unterkiefers) ggf. frühzeitig zu erkennen, sollten regelmäßige Kontrollen der statischen und dynamischen Okklusion stattfinden – mindestens alle sechs Monate. Ebenso sollten in dieser Zeitspanne die Passform und die okklusalen Kontakte der Okklusionsschiene überprüft werden.

Therapie bei Bruxismus

Bruxismus stellt einen Risikofaktor für die Entstehung einer schmerzhaften CMD dar [38-40]. Eine Therapie mit Okklusionsschienen ist bei gleichzeitigem Vorliegen von CMD und Bruxismus unbedingt empfehlenswert. Ebenso ist die Anwendung von Schienen zum Schutz der Zähne vor übermäßigem Verschleiß durch Bruxismus allgemein anerkannt und daher in Deutschland ebenfalls eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung.

Herstellung im digitalen Workflow

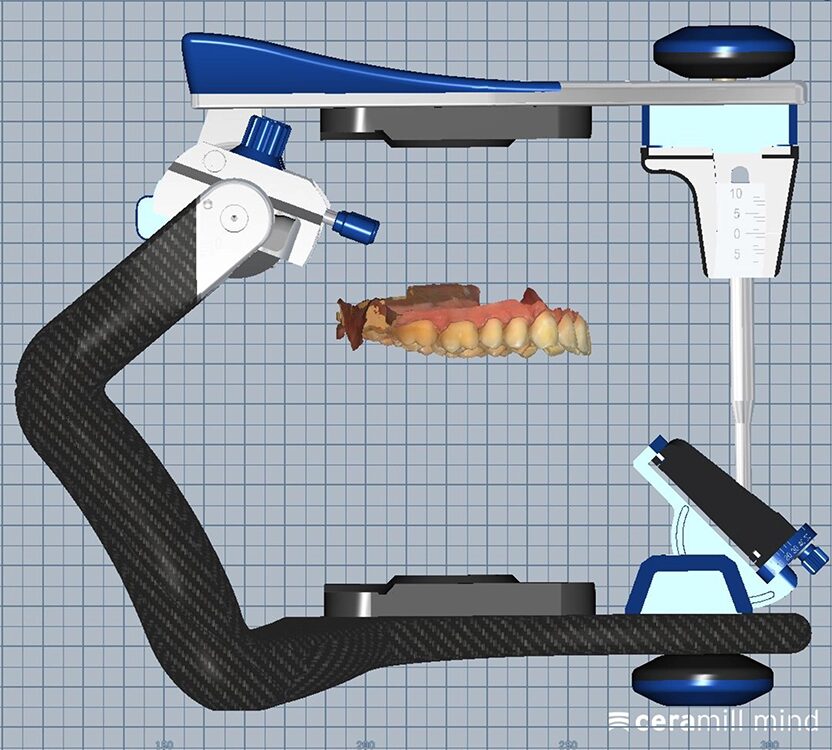

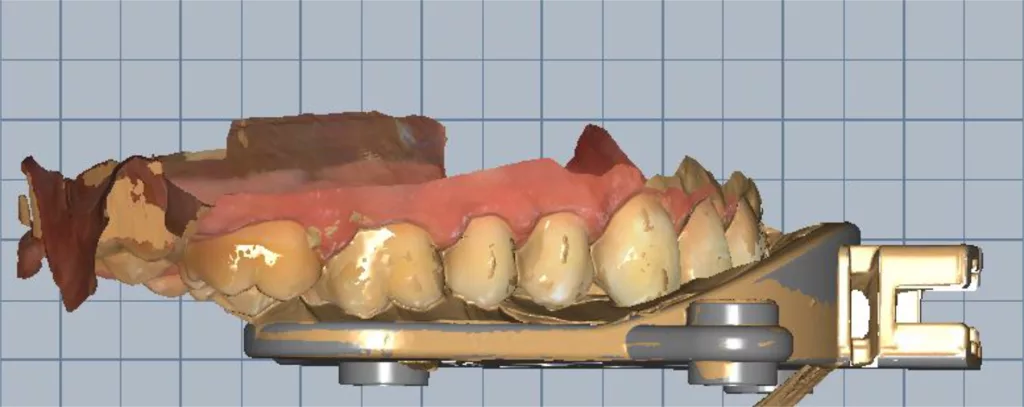

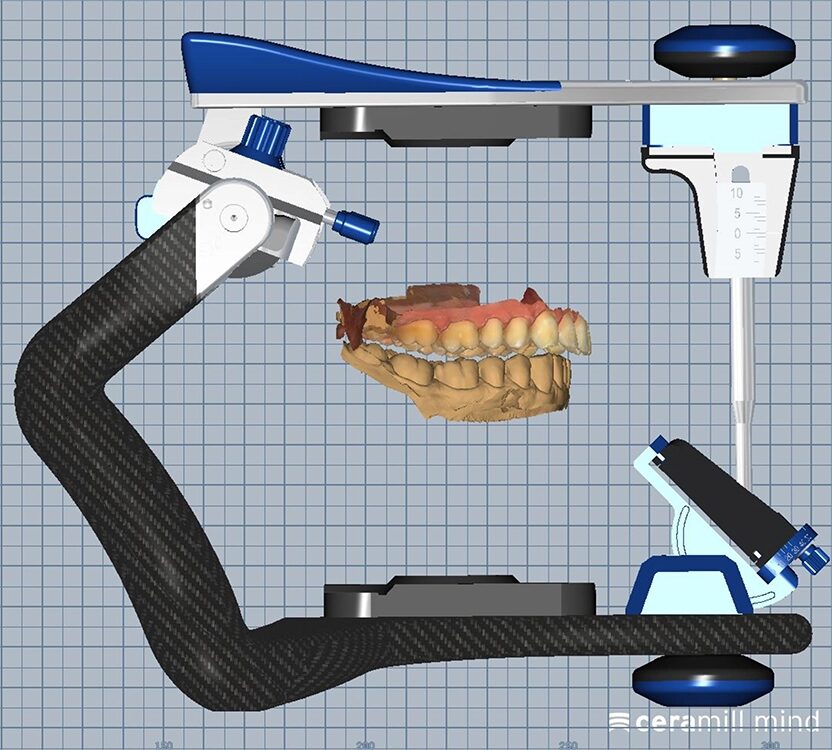

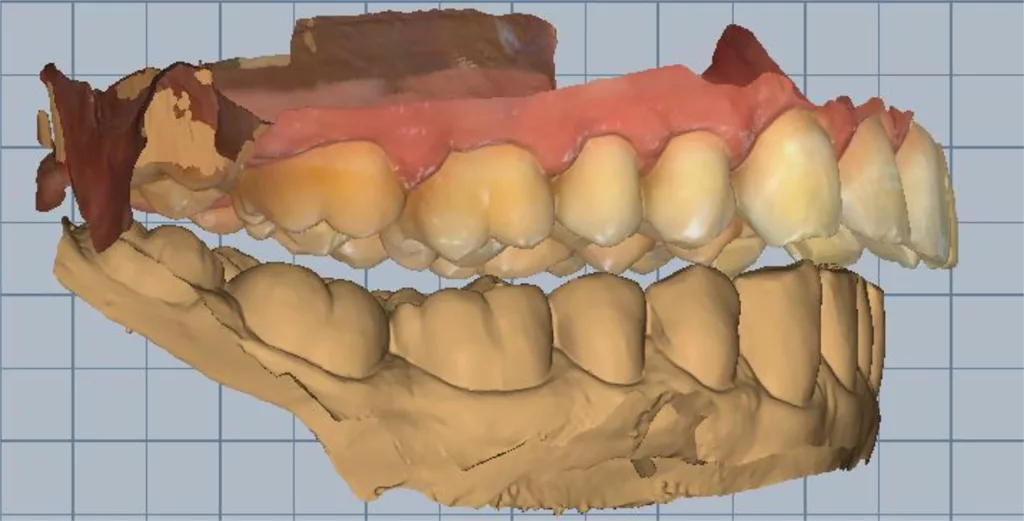

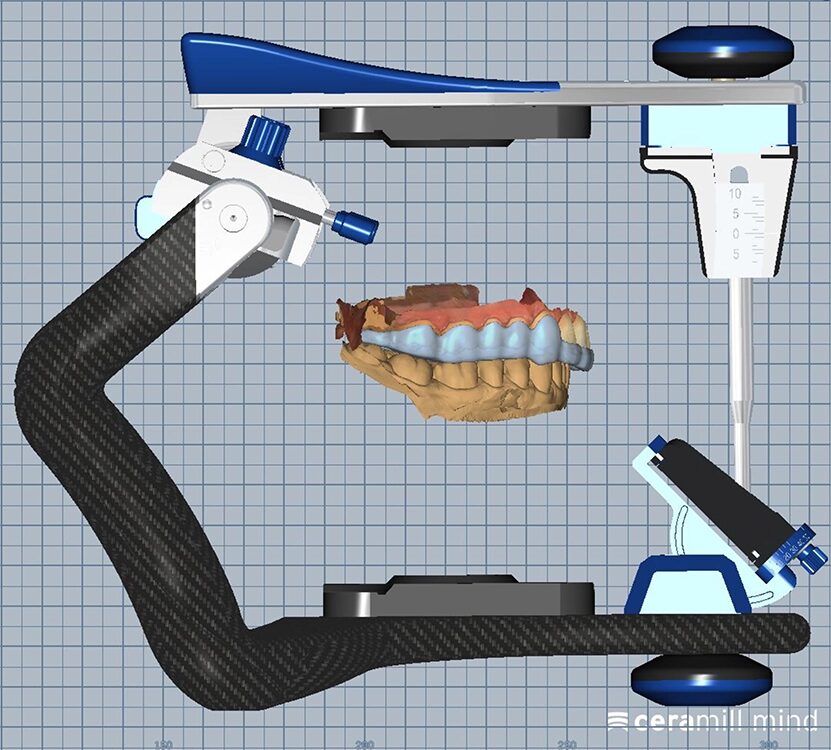

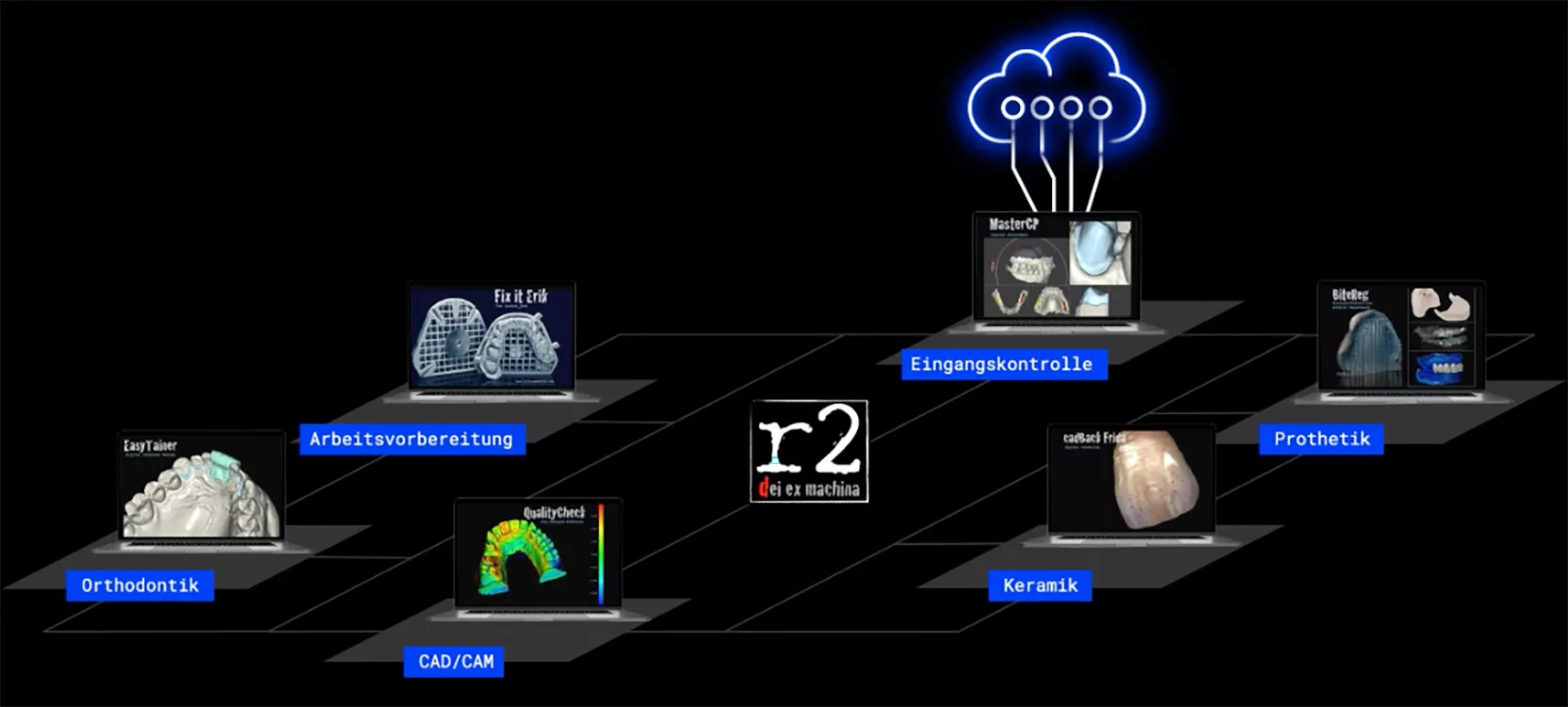

Um ein realistisches Bild zu zeichnen, stellt der Autor einen aktuellen Fall aus seinem klinischen Alltag vor. Die Herstellung von Okklusionsschienen erfolgte hier in einem rein digitalen Workflow, da sich dieser als hochpräzise und nachhaltige Form der Produktion bewährt hat. Die intraoralen Scans der Kiefer sowie die Kieferrelationsbestimmung im vestibulären Scan wurden mithilfe des Primescan (Densply Sirona) angefertigt. Das Design des Basistyps der Modularen Rehabilitationsschiene erfolgte mit der Software Ceramill Mind (Amann Girrbach).

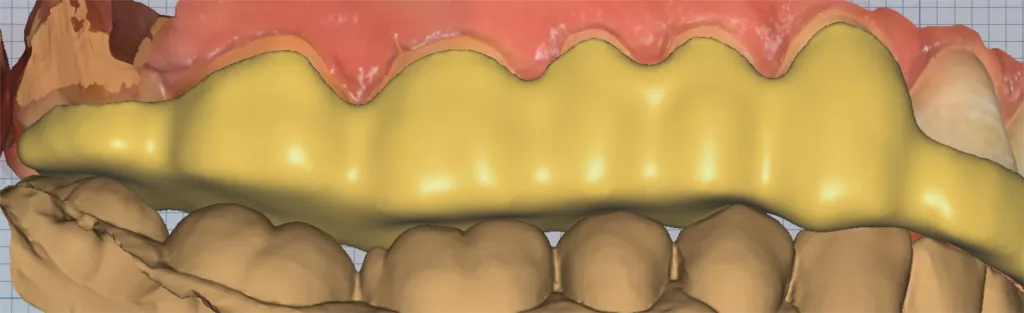

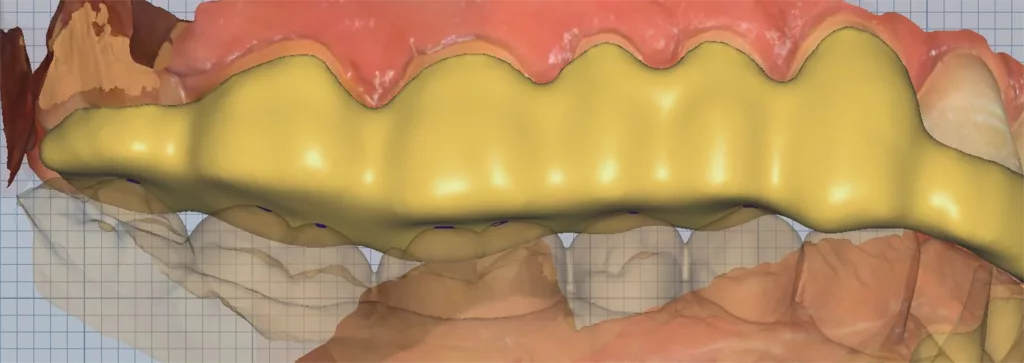

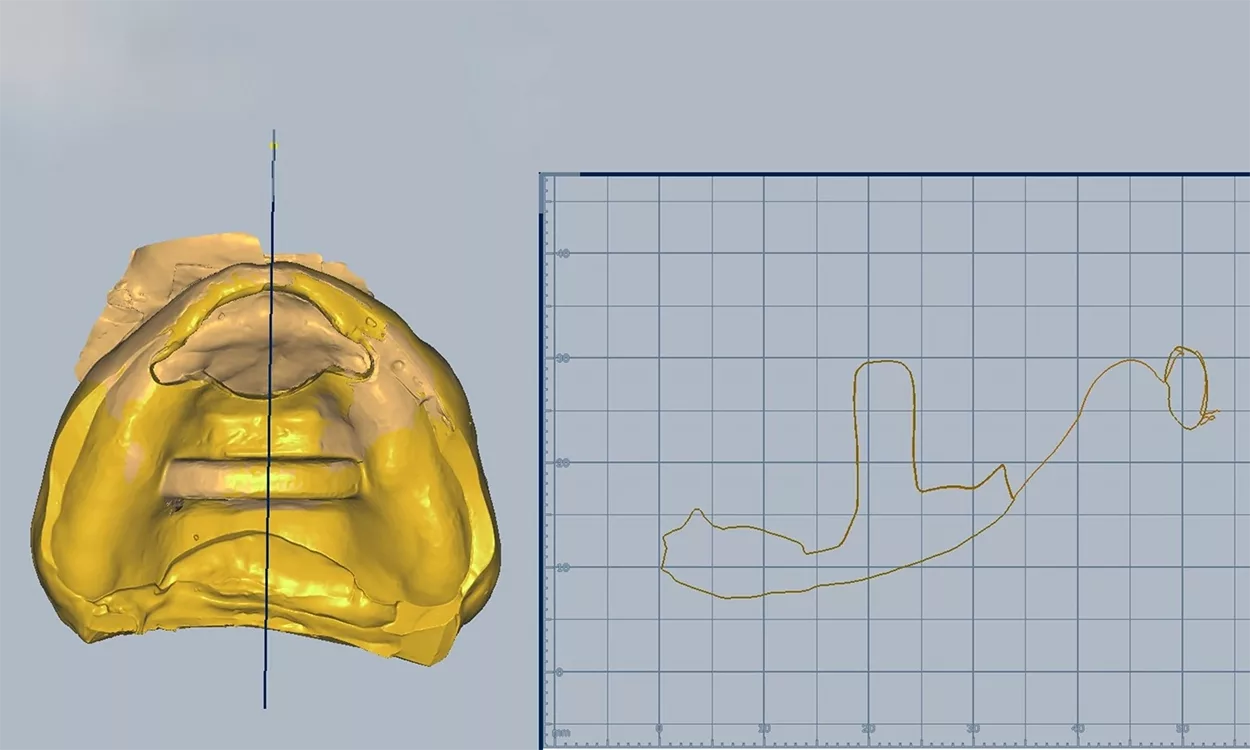

Es empfiehlt sich, eine Modellmontage mithilfe eines digitalen Gesichtsbogens durchzuführen (Abb. 1a und b). Die Programmierung des virtuellen Artikulators mit patientenspezifischen Daten oder gar eine Real-Movement-Simulation war für die Herstellung der in diesem Artikel vorgestellten Schienenvarianten nicht erforderlich, da die Wirkung dieser Schienen auf einer Veränderung von Funktionsmustern beruht. Eine Kieferrelationsbestimmung am Patienten zur Einstellung der gewünschten therapeutischen Unterkieferposition für die Schienentherapie (Abb. 2a und b) ist eine unbedingt empfehlenswerte Maßnahme, da sich die Arbeit der anfallenden Korrekturen der Kontakte am Patienten damit auf ein beeindruckendes Minimum reduzieren lässt.

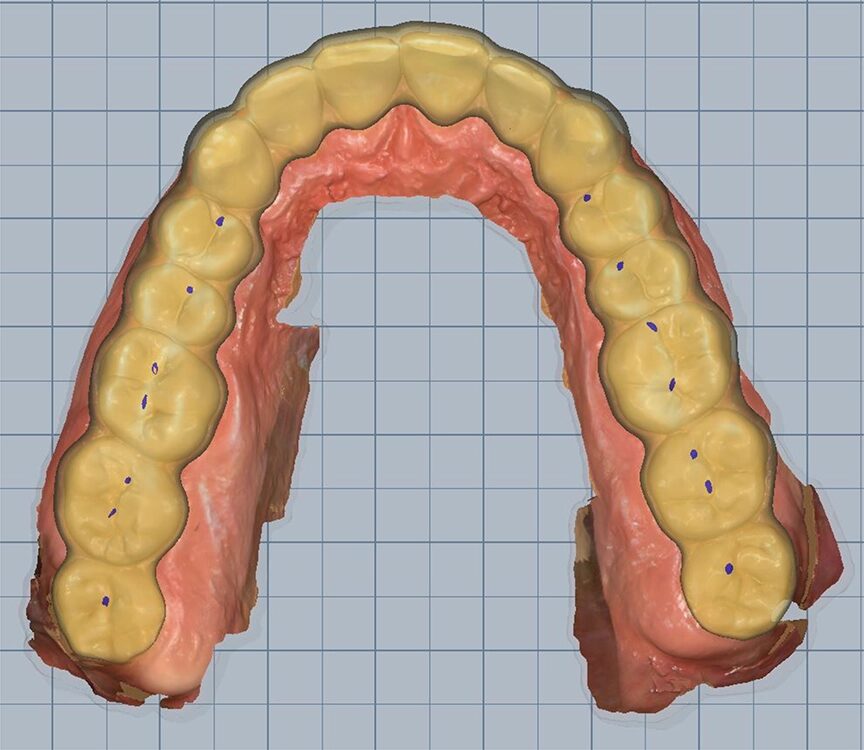

Unter Berücksichtigung der Zahnform und der ausgeblockten Modellsituation wird die Form des Schienenkörpers definiert (Abb. 3a und b). Bei diesem Fall wurde eine Freedom in Centric von 0,5 mm eingestellt. Die unteren Schneidezähne hatten in der Statik mit minimalem Abstand keinen Kontakt zur Schiene (Abb. 4). In der transparenten Ansicht zeigte sich ein weiterer Vorteil der digitalen Herstellung: Die oralen und vestibulären Schienenanteile konnten sehr gleichmäßig und dünn gestaltet werden, wodurch sich das Fremdkörpergefühl für die Patientinnen und Patienten deutlich verringert (Abb. 4 und 5).

Fazit für die Praxis

Zur Therapie von schmerzhafter CMD ist die Okklusionsschiene neben der Aufklärung und Anleitung zum Selbstmanagement die am besten untersuchte Option. Sie führt insbesondere durch neuromuskuläre Besonderheiten des Kausystems bei der überwiegenden Zahl der Patientinnen und Patienten mit akuten oder akut persistierenden Schmerzen zu einer zufriedenstellenden Schmerzlinderung bzw. Schmerzfreiheit im Kurz- und Langzeitverlauf. Ob die Wirkung unabhängig vom Schienendesign ist, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Die hier dargestellten Schienenformen sind aus klinischer Sicht bewährte und empfehlenswerte Varianten. Die Herstellung der Okklusionsschienen ist in einem rein digitalen Workflow möglich.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.