Mittlerweile bietet die Industrie eine große Vielfalt an Werkstoffen, die sowohl analog als auch digital verarbeitet werden können. Zahntechnikern fällt es damit immer leichter, das richtige Material für den jeweiligen Patientenanspruch zu finden und individuelle Anforderungen umzusetzen. Dies bestätigte auch der vorliegende Patientenfall, trotz sehr eingeschränkter Materialwahlmöglichkeiten.

Dabei handelte es sich um einen 84-jährigen Patienten mit bereits langjährig bekannter Metallallergie und hoher „Elektrosensibilität“, dessen Akzeptanz sich gegenüber Zahnersatz-Werkstoffen im Laufe der Zeit kontinuierlich veränderte. Die Folge: Der Patient trug seine vor 3 Jahren gefertigte UK-Teilprothese aus allergiefreiem Kunststoff nach kurzer Zeit bereits nicht mehr, was zu einer zu starken und ungleichmäßigen Belastung der bestehenden OK-Prothese führte.

Mehrfach waren Reparaturen nötig. Für beide Prothesen sollte nun ein anderes Material zum Einsatz kommen. Bei der Anzahl und Dauer der Behandlungstermine galt es außerdem, den Anfahrtsweg von ca. 90 km und das Alter des Patienten zu berücksichtigen.

Ausgangssituation

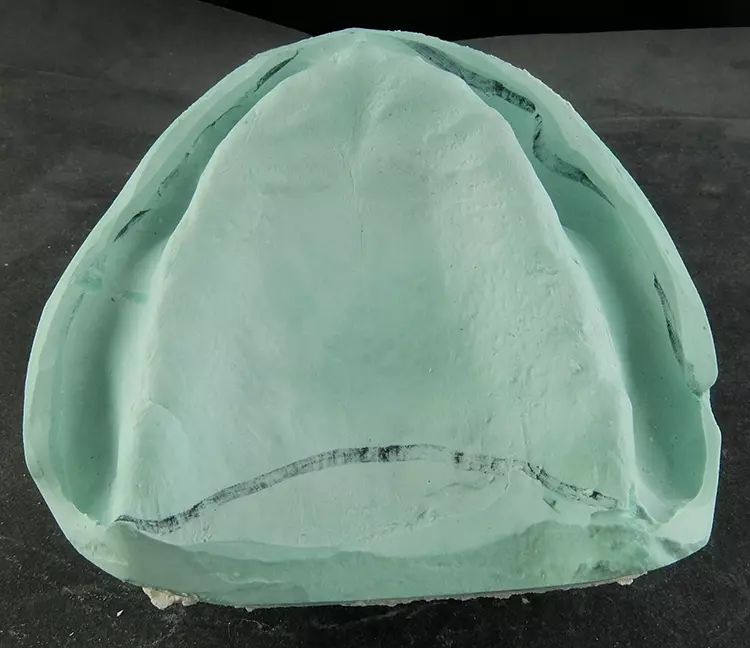

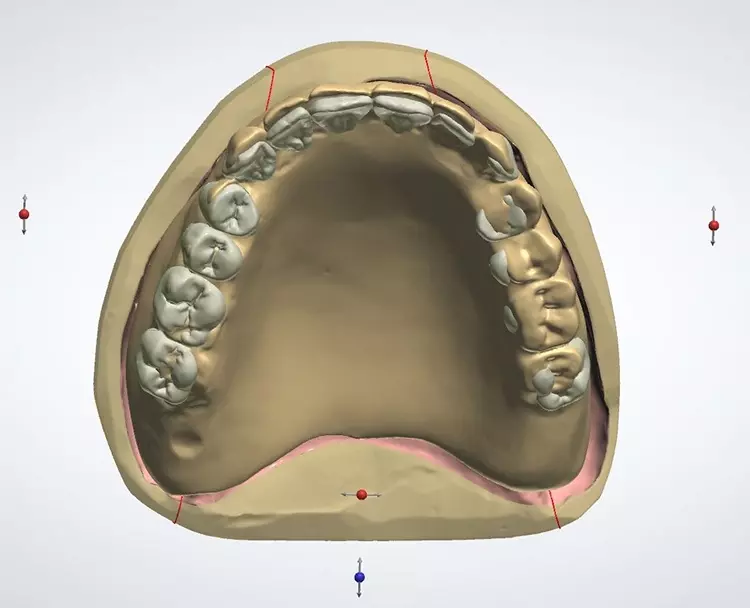

- Oberkiefer: zahnlos, versorgt mit einer Totalprothese aus einem thermoplastischen Material und konfektionierten Zähnen. Vorhandene Prothese: an mehreren Stellen gesprungen mit starken, ungleichen Abnutzungen an den Zähnen (Abb. 1).

Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele- Unterkiefer: insuffiziente Füllungen an den Zähnen 33 und 35, daher benötigen diese Zähne Kronen (Abb. 2).

- Zu ersetzende Zähne: 34, 36, 37, 46, 47.

- Restzahnbestand (48, 45, 44, 43, 42, 41, 31, 32) mit altersgerechten Abrasionen und teilweise vorhandenen Füllungen sollte so belassen werden.

Bevor es an die eigentliche Planung und Umsetzung der Versorgung ging, wollte der Patient testen, welches Material er als angenehm und verträglich empfand. Um diesem Wunsch zu entsprechen, wurden für den unmittelbaren Test im Mund aus verschiedenen Polymeren bonbonartige Lutschkörper hergestellt. Zum Einsatz kamen dabei nur Materialien, die auch später je nach Indikation nutzbar wären.

Das Augenmerk lag dabei insbesondere auf digital oder thermoplastisch zu verarbeitenden Werkstoffen. Dass diese Art der Materialtestung keiner wissenschaftlich fundierten Vorgehensweise entspricht, war dem Patienten bewusst. Dennoch erachtete er es als zielführend.

Nach mehrwöchiger Testphase entschied sich der Patient für folgende Materialien: PMMA Ronden, M-PM®rosa/pink und zahnfarben A3,5 (Merz Dental), kombiniert mit dem thermoplastischen Granulat Flexiplast plus® rosa (Dentalplus) und den Konfektionszähnen Lingoform (Vita). Die Materialwahl bestimmte den Verfahrensweg: Es sollte im Unterkiefer konventionell analog im Thermo-Spritzverfahren, im Oberkiefer hingegen rein digital gearbeitet werden.

| Digitale Totalprothesenherstellung |

|---|

| Option 1: Prothese mit konfektionierten Zähnen und eine separat hergestellte Basis. Die Basis kann gefräst oder gedruckt werden. Die eigens dafür hergestellten Konfektionszähne sind an der basalen Seite dementsprechend vorbereitet und werden mit einem speziellen Kleber in der Basis befestigt. Zudem besteht die Möglichkeit, eine Einprobe mit einer Wachsbasis oder einem sogenannten „Try-in“ vorzunehmen. Vorteil: Man arbeitet mit fabrizierten polychromatischen Zähnen, die ästhetisch sehr hochwertig sind. Nachteil: Höhere Kosten durch spezielle Zahngarnituren und Befestigungsmaterial, sowie Try-in bzw. Wachsronden. Sollte nicht genügend Platz vorhanden sein, können die konfektionierten Zähne basal stören. Zudem ist die Form der Zähne vorgegeben und kann nicht verändert werden, was in unserem Fall aufgrund der Okklusionsebene ungünstig ist. |

| Option 2: Zähne und Basis werden in einem Fräsvorgang aus einer zweifarbigen Ronde gefräst. Dabei ist das Zahn- und das Prothesenbasismaterial miteinander kombiniert. Diese Herstellungsart ist nicht mit jeder Fräsmaschine und in allen Fällen möglich. |

| Option 3: Zähne und Basis werden getrennt voneinander vorgefräst und danach mithilfe einer Transferschablone verbunden, wieder in die Fräsmaschine zurückgesetzt und abschließend nachgefräst. Bei diesem System lassen sich die Konfektionszähne bei Platzmangel dem Kiefer anpassen und man kann basal nachfräsen. Auch diese Möglichkeit ist nicht bei jeder Fräseinheit verfügbar. |

| Option 4: Sowohl die Basis als auch die Zähne bzw. der Zahnkranz werden individuell gedruckt oder gefräst. Bei dieser Variante hat man den größten Gestaltungsspielraum, weshalb ich diesen favorisiere. |

Planung und Umsetzung

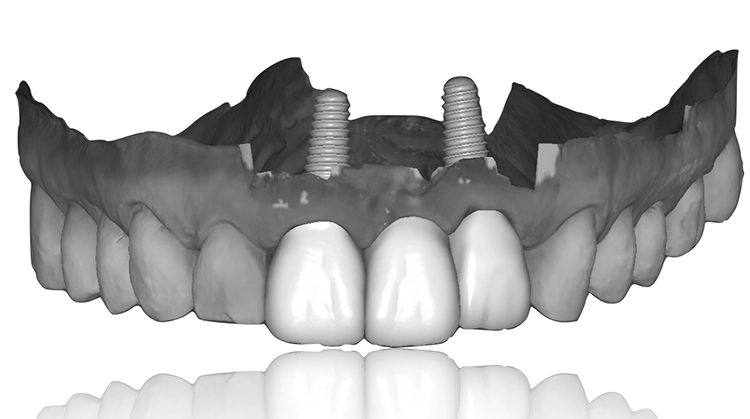

Nachdem die Materialien feststanden, ging es an die Planung zur zahntechnischen Umsetzung unter Berücksichtigung möglichst kurzer und effizienter Behandlungszeiten. Gestartet wurde rein digital: Die Zähne 33 und 35 wurden für eine Brückenversorgung präpariert und mit einem Oralscanner abgescannt.

Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-MengeleDie Anfertigung erfolgte aus erwähnter zahnfarbener PMMA-Ronde, die als Fräsmaterial lediglich für 3 Jahre freigegeben bzw. zugelassen ist. Der Patient wurde über die begrenzte Einsatzzeit sowie die Möglichkeit, die Brücke aufwandsarm reproduzieren zu können, aufgeklärt (Abb. 3 bis 5).

Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

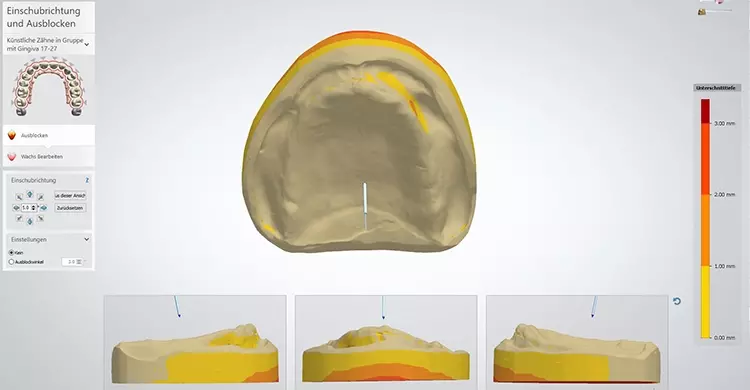

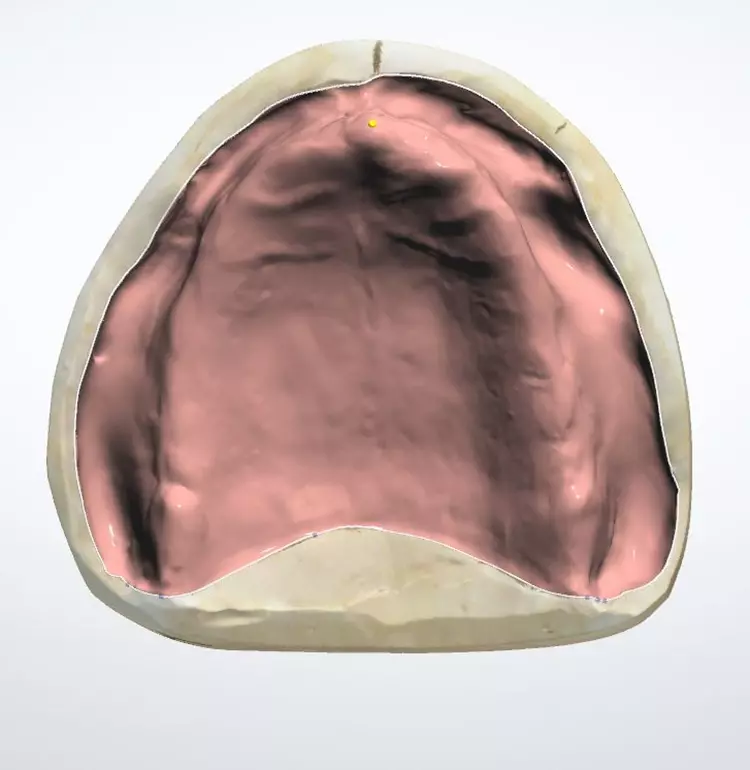

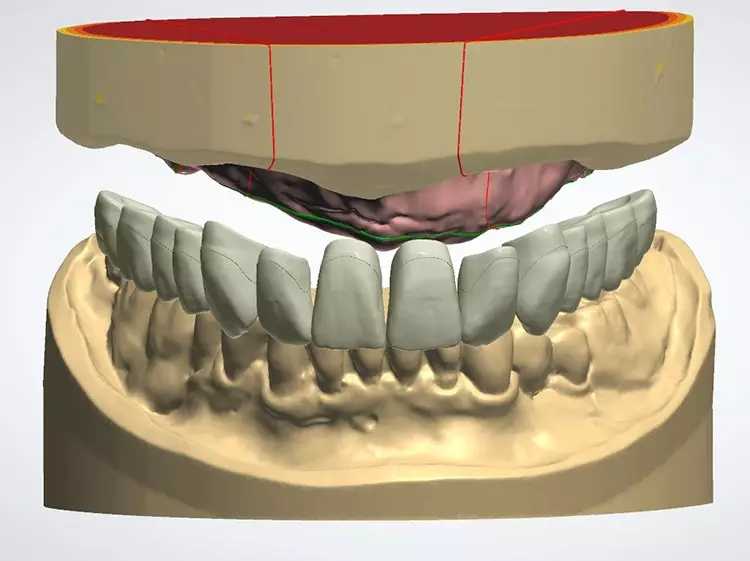

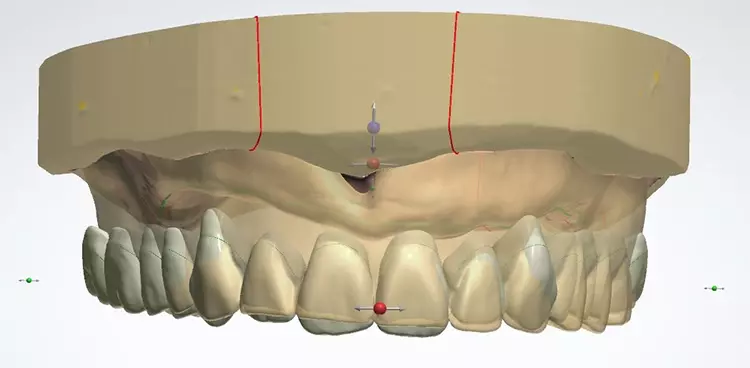

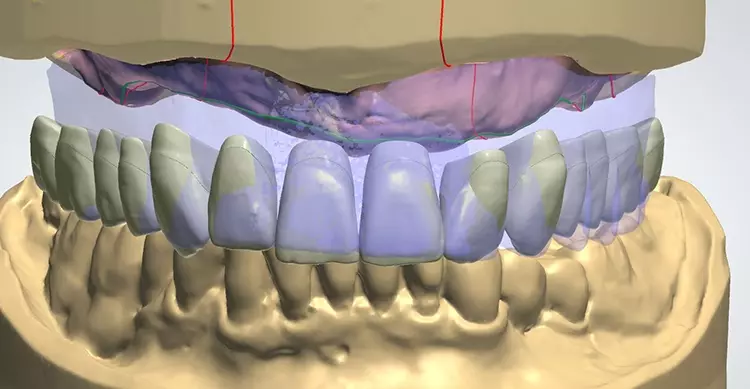

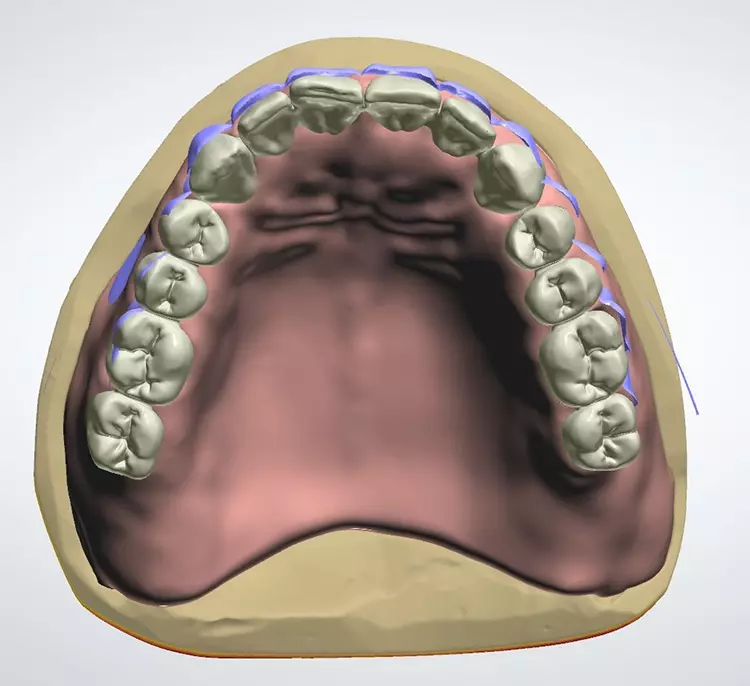

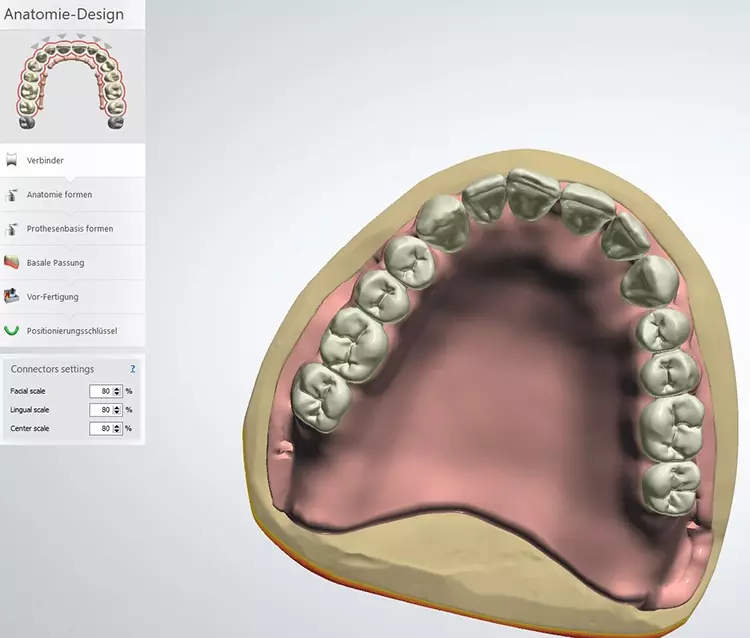

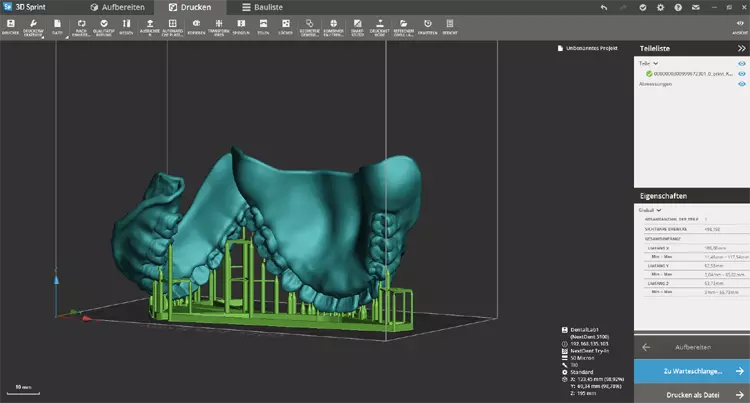

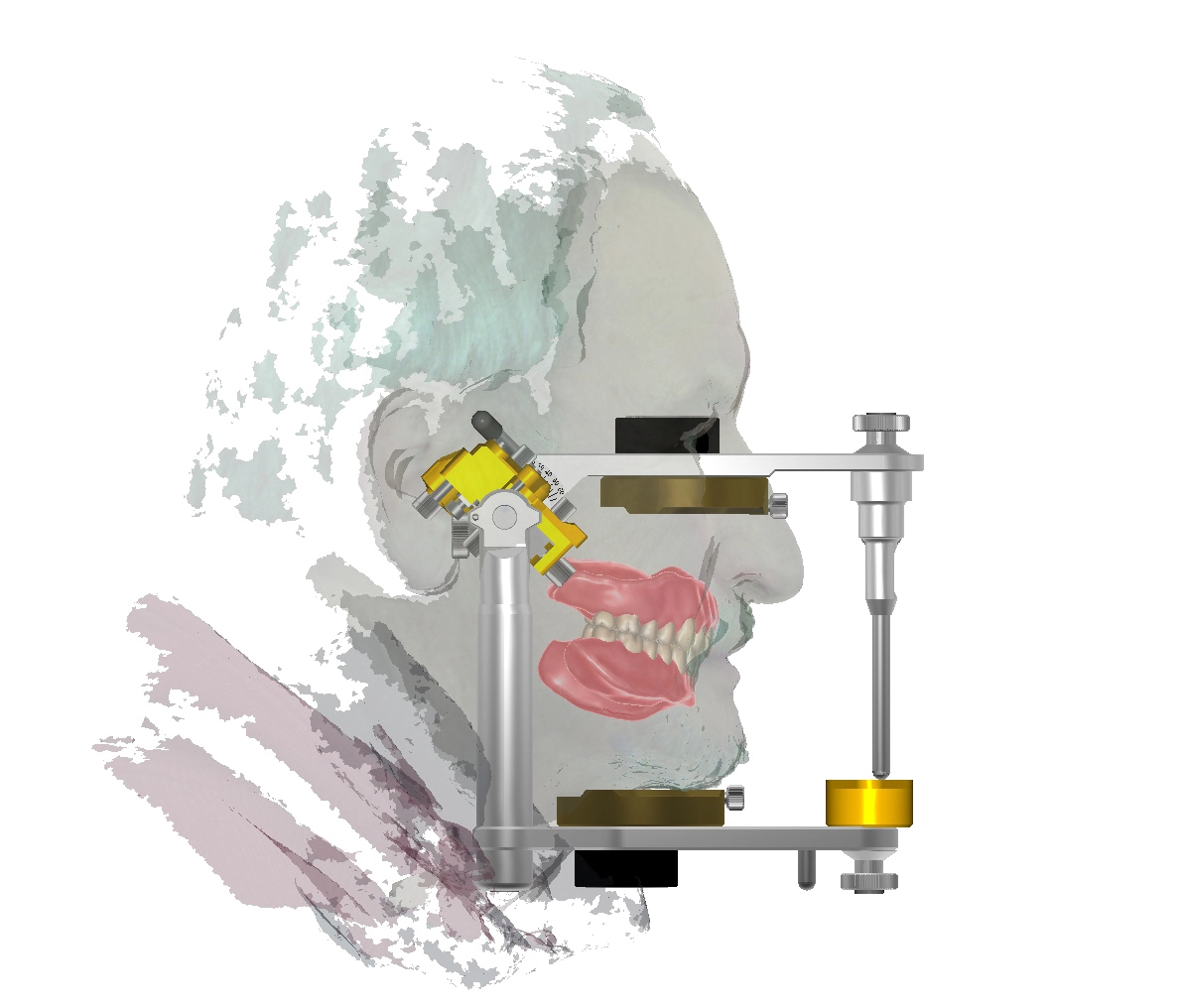

Petra Streifeneder-Mengele4 Monate später ging es weiter: Zwischenzeitlich wurden im Labor softwareseitig die möglichen Verfahren und das konkrete Vorgehen mit dem 3-Shape-Designprogramm getestet und festgelegt, um die OK-Totalprothese mit einer reduzierten Anzahl an Behandlungsschritten zu realisieren. Diese digital erstellte Versorgung sollte nach Möglichkeit bereits nach der Abformung und Kieferrelationsbestimmung fertiggestellt werden. Sinnvoll erschien es daher, die Originalprothese einzuscannen und als Monoblock in Basiskunststoff als Anhaltspunkt zu drucken (Abb. 6 und 7).

Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

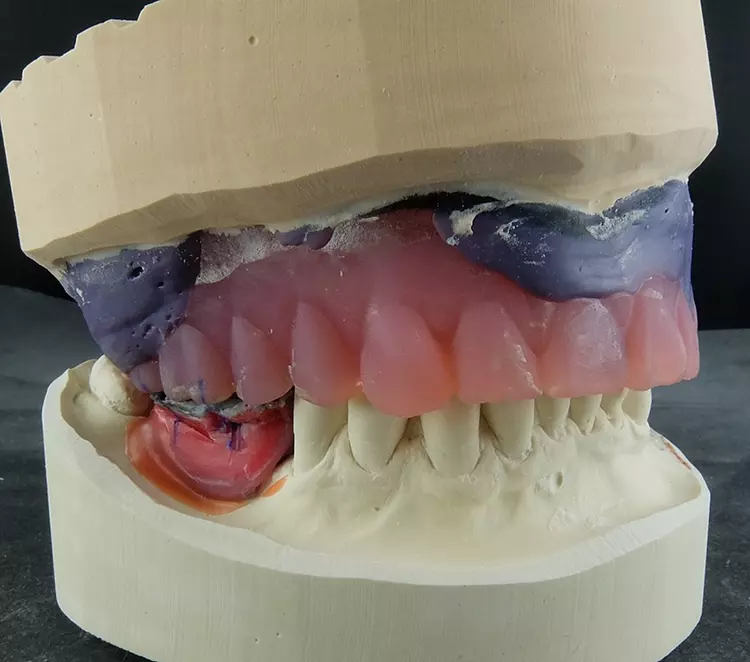

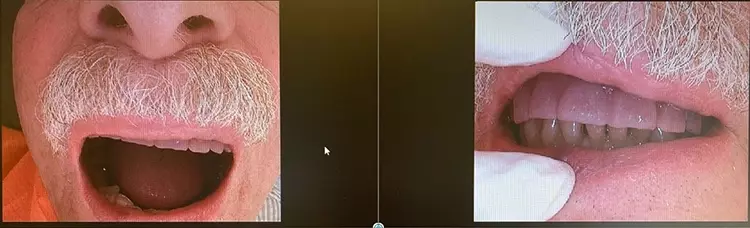

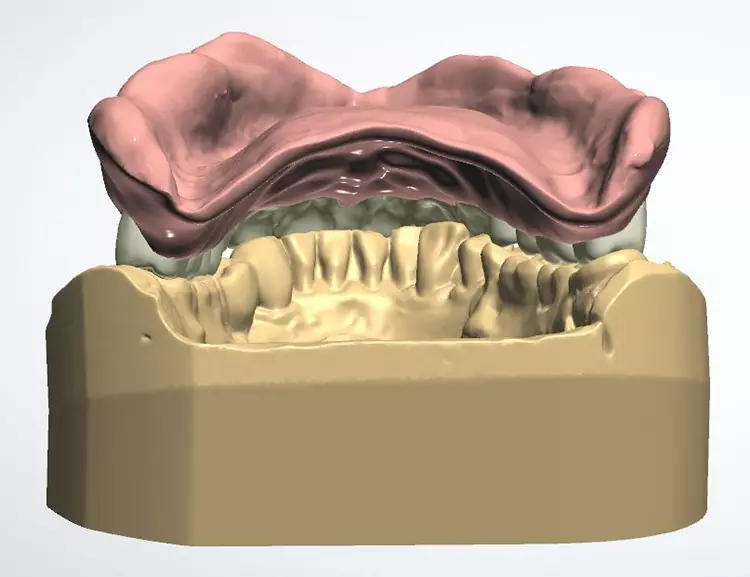

Petra Streifeneder-MengeleDas Duplikat fungierte zugleich als Situationsmodell, Funktionslöffel und Bissschablone. Somit konnten die Funktionsabformung und Kieferrelationsbestimmung zeitgleich erfolgen (Abb. 8 und 9). Ein weiterer Vorteil bestand darin, dass sich mögliche Stellungskorrekturen direkt mit einem Stift auf dem Monoblock anzeichnen oder mit Hilfe von Fotos (Abb. 10a und b) anfertigen ließen und sich insgesamt die erforderliche Anzahl an Behandlungsschritten gegenüber einem konventionellen Vorgehen deutlich reduzierte. Für den UK wurde ein gedruckter individueller Löffel und eine Basisplatte mit Wachswällen hergestellt (Abb. 11 und 12).

Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-MengeleNachdem ohne Einproben gearbeitet werden sollte, waren ein guter Informationsaustausch und sicheres Vorgehen essenziell. Auf eine Wachsbasis oder zusätzliche „Try-in“-Prothese wurde bewusst verzichtet, da es das wichtigste Anliegen war, den Patienten zeitlich und finanziell zu entlasten. Alle Informationen für die Neuaufstellung stammten vom Monoblock (Abb. 13).

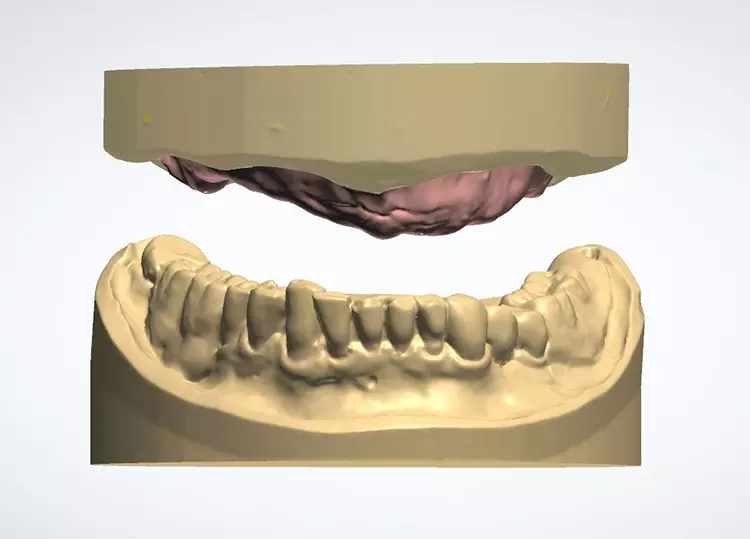

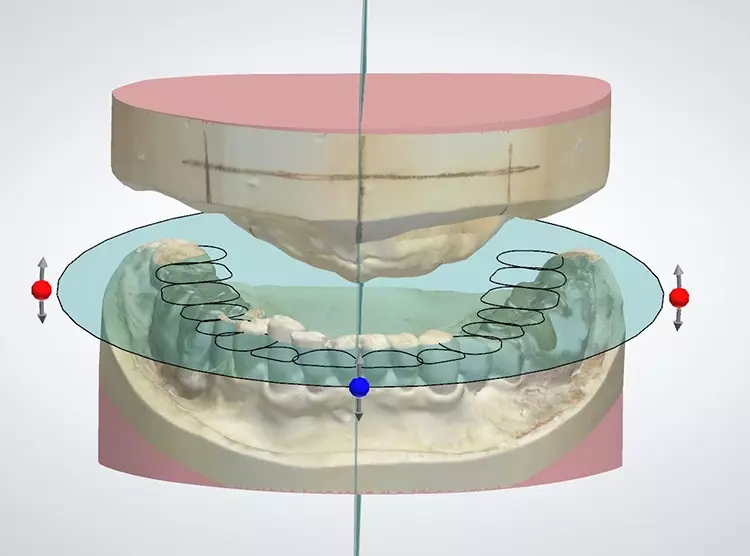

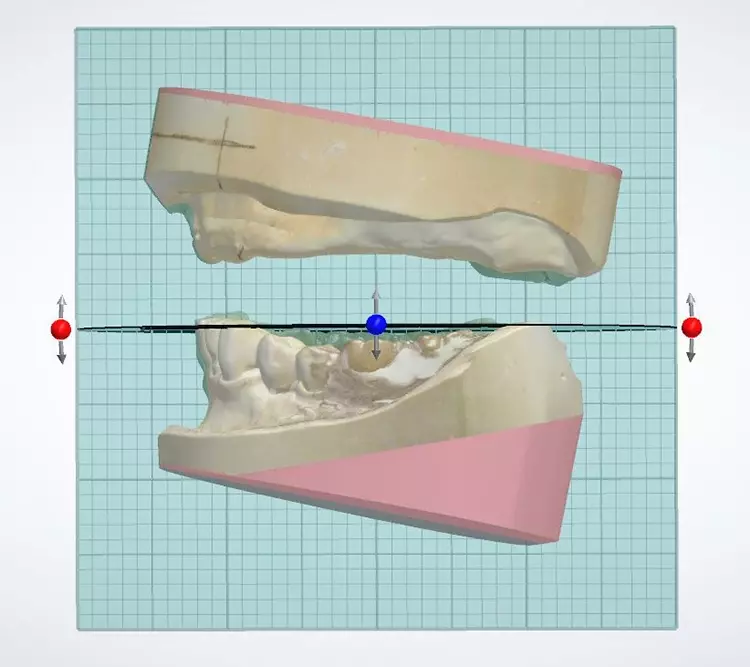

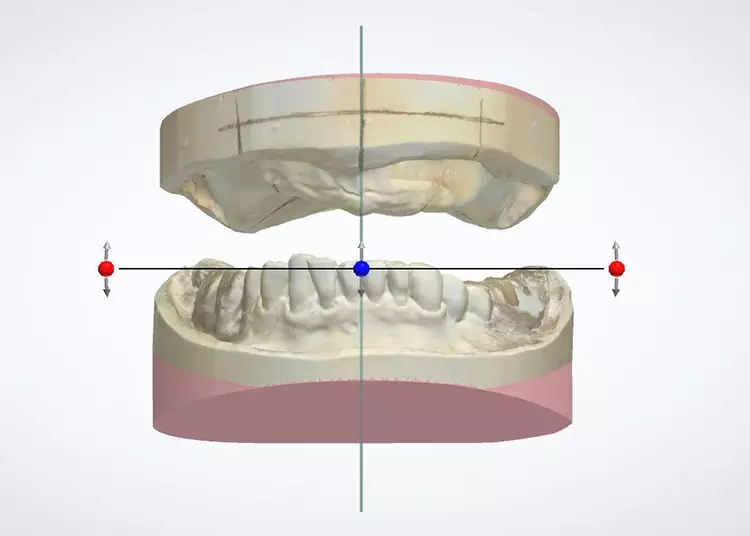

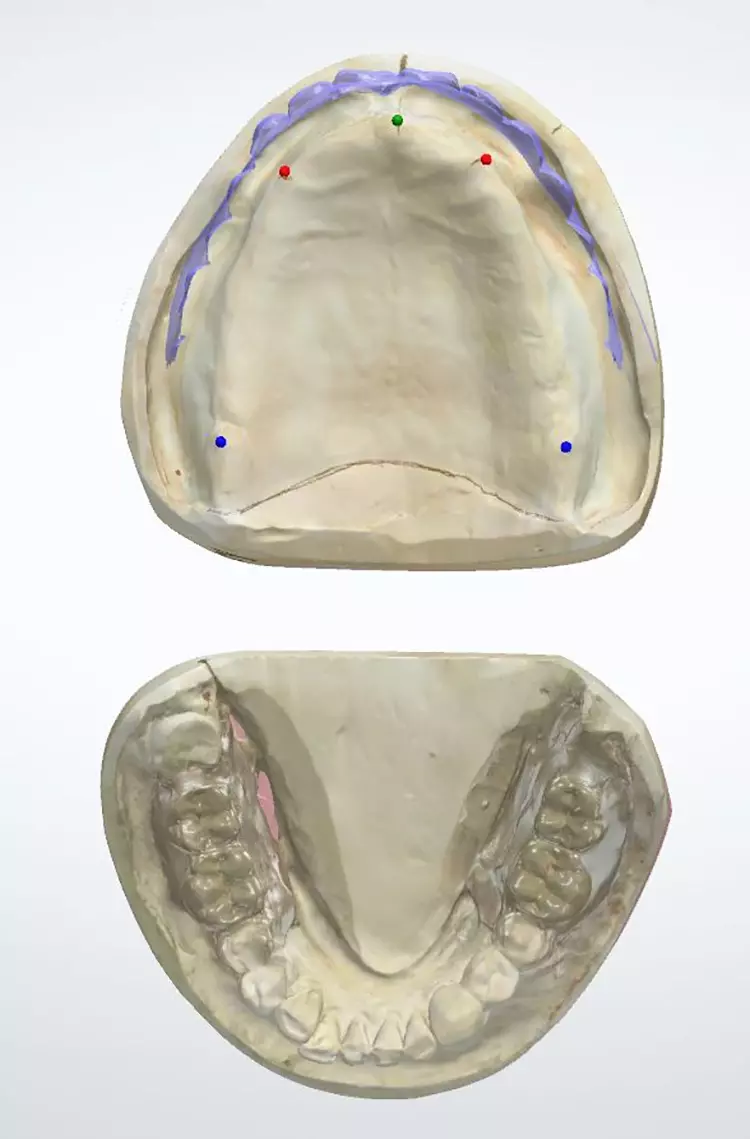

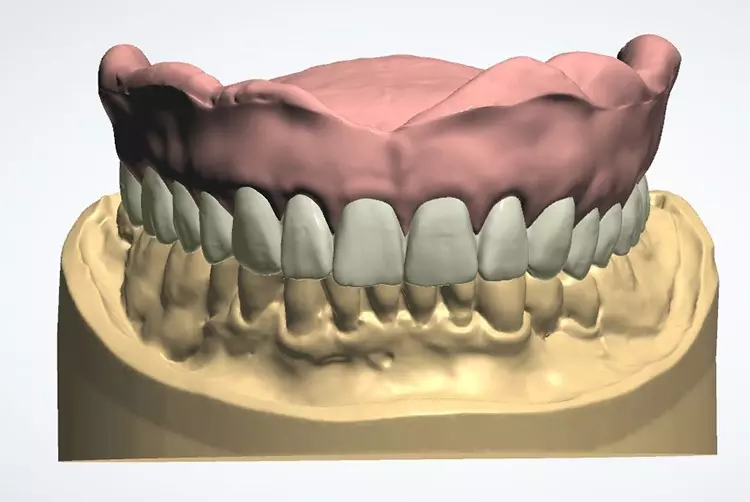

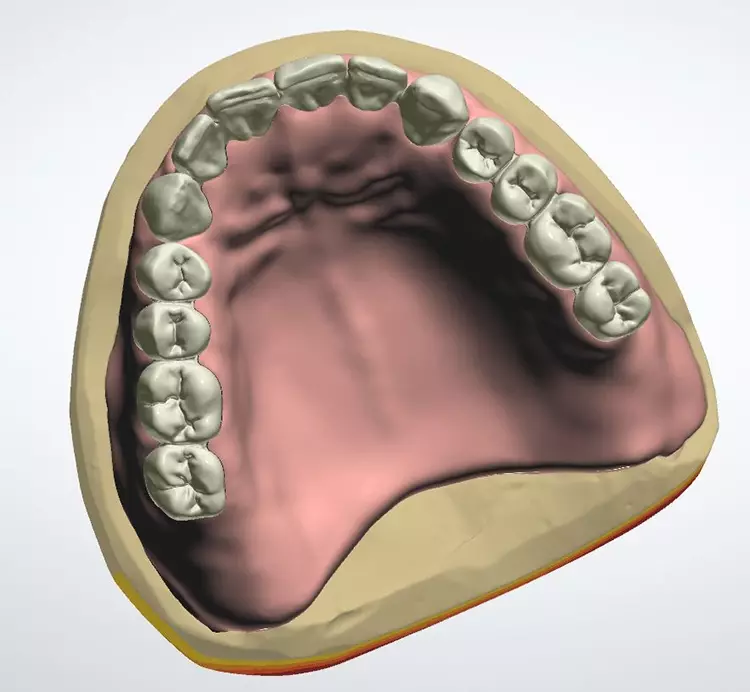

Nach Abschluss der arbeitsvorbereitenden Maßnahmen erfolgte das diagnostische Aufstellen der fehlenden UK-Seitenzähne (Abb. 14 und 15). Danach ging es an die Digitalisierung. Die einzelnen Schritte der Herstellung werden im Folgenden anhand von Bildern erläutert.

Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-MengeleHerstellungsablauf – Oberkieferprothese

Bei der Eingliederung saß die OK-Prothese wie „angegossen“ und saugte sich, trotz sehr flacher ungünstiger Kieferkammverhältnisse, gut an. Das Material verändert sich nicht im Laufe der Zeit und ist optimal auspolymerisiert und daher langfristig verträglich und sehr passgenau.

Bei gedruckten Basen ist dies erfahrungsgemäß nicht der Fall. Sie können sich noch verändern und die Verträglichkeit der Kunststoffe ist langfristig noch nicht eindeutig belegt.

Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-Mengele Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-MengeleFazit

Meine Begeisterung für die digitale Totalprothesenherstellung wächst stetig und ich sehe einen enormen Mehrwert für alle Beteiligten. Dabei muss jeder für sich seinen machbaren Weg finden, da die Möglichkeiten zum einem (noch) begrenzt sind und die Fertigung stark vom eigenen Equipment bzw. dem Fräszentrum abhängt. Auch die Reparatur und ggf. eine spätere Unterfütterung stellen kein Problem dar.

Weiterer klarer Vorteil: die Reproduzierbarkeit. Ich hatte vor Kurzem einen Fall, bei dem der Patient seine neu angefertigte Oberkieferprothese bereits nach 3 Monaten verloren hatte. Dies ist kein Einzelfall, vor allem bei demenzkranken Patienten.

So manches ist zwar noch nicht durchgängig gelöst und verfügbar, trotzdem lohnt es sich, mit der Herstellung von digitalen Prothesen zu starten und auch die Praxen auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Für mich stellt es die Zukunft dar. Nicht zuletzt steigt durch die digitalen Möglichkeiten wieder die Attraktivität der Totalprothetik auch für die jüngere Zahntechniker-Generation.

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.