|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Der 88-jährige Patient trägt eine über 25 Jahre alte Teleskopversorgung (Abb. 1) im Oberkiefer. Diese blieb über den gesamten bisherigen Zeitraum ohne Beanstandungen und voll funktionsfähig. Die Anfertigung erfolgte seinerzeit im Rahmen einer Tumorerkrankung. Aufgrund der Erkrankung waren dem Patienten schrittweise die Nase, Teile der Oberlippe und der Oberkiefer-/Gaumenbereich regio 13 bis 23 entfernt worden, bis keinerlei bösartigen Bereiche mehr bestanden. Die verbliebenen Pfeilerzähne 16, 14, 24 und 26 bildeten die Friktionselemente für eine Teleskopversorgung. Die mesialen Prothesenanteile waren zur Rekonstruktion der Hart- und Weichgewebedefizite stark extendiert ausgebildet worden – sowohl in kaufunktioneller Hinsicht, aber auch zur notwendigen Unterstützung der Oberlippe bzw. einer Nasenepithese mit Bartansatz.

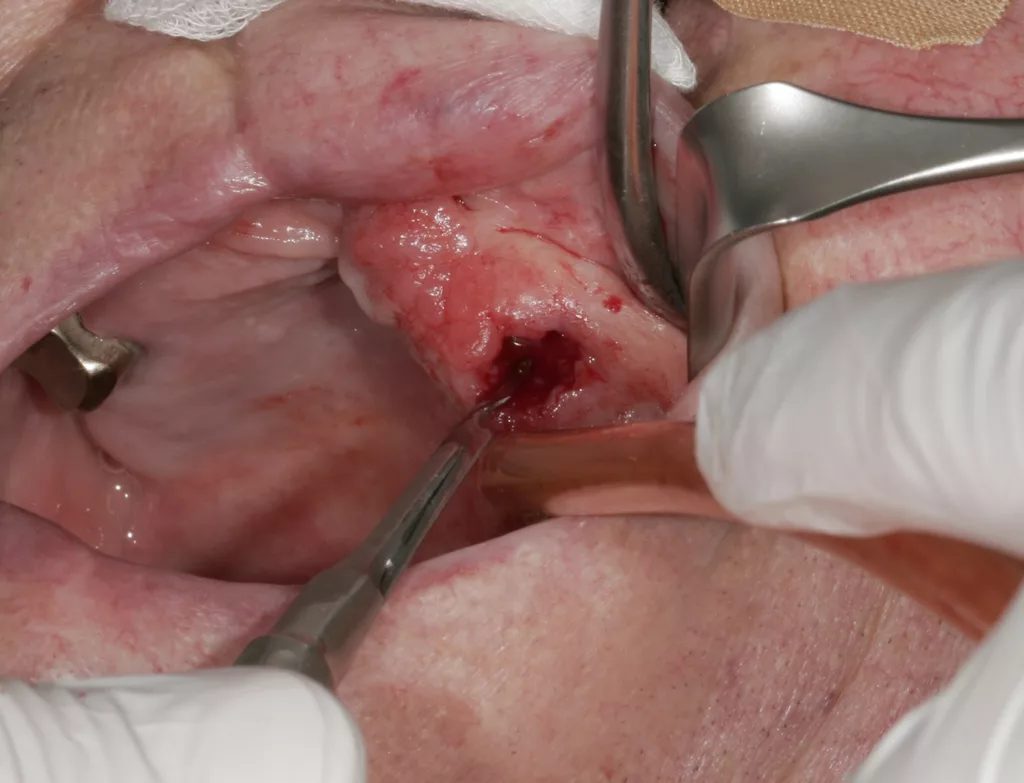

Eine Fraktur des Pfeilerzahns 24 unterhalb des Gingivaniveaus (Abb. 2) erforderte nun ein zügiges Handeln: Durch den fehlenden Pfeilerzahn bestand nur noch eine eingeschränkte Friktion und aufgrund des mesial ausgeprägten Prothesenkörpers mit einem erhöhten Materialgewicht kam es im Frontbereich zu Kippmomenten und Abwärtsrotationen. Längerfristig könnte dies durch Überlastung zum Ausfall weiterer Pfeilerzähne führen.

Eine Cover-Denture- oder Totalprothese war aufgrund fehlenden Hart- und Weichgewebes kontraindiziert. Letztendlich verblieb nur die Möglichkeit, die Friktion sowie die symmetrische Abstützung durch ein zusätzliches Implantat wiederherzustellen. Da bei dem Patienten gesundheitliche Probleme bestanden, sollte die Behandlung mit möglichst wenigen Terminen stattfinden. Daher wurde im Anschluss an die Extraktion des Wurzelrestes eine Sofortimplantation geplant. Nach verdeckter Einheilung und anschließender Freilegung sollte ein individueller Implantataufbau mit Teleskop hergestellt und in die vorhandene Prothese eingearbeitet werden.

Klinische Ausführung

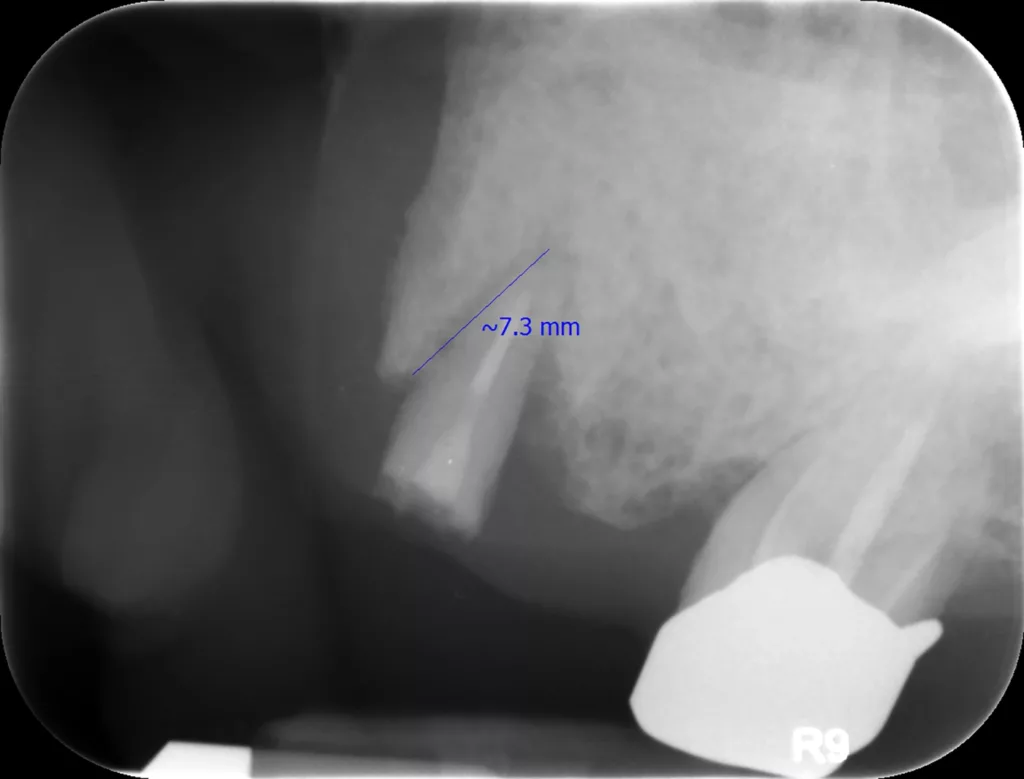

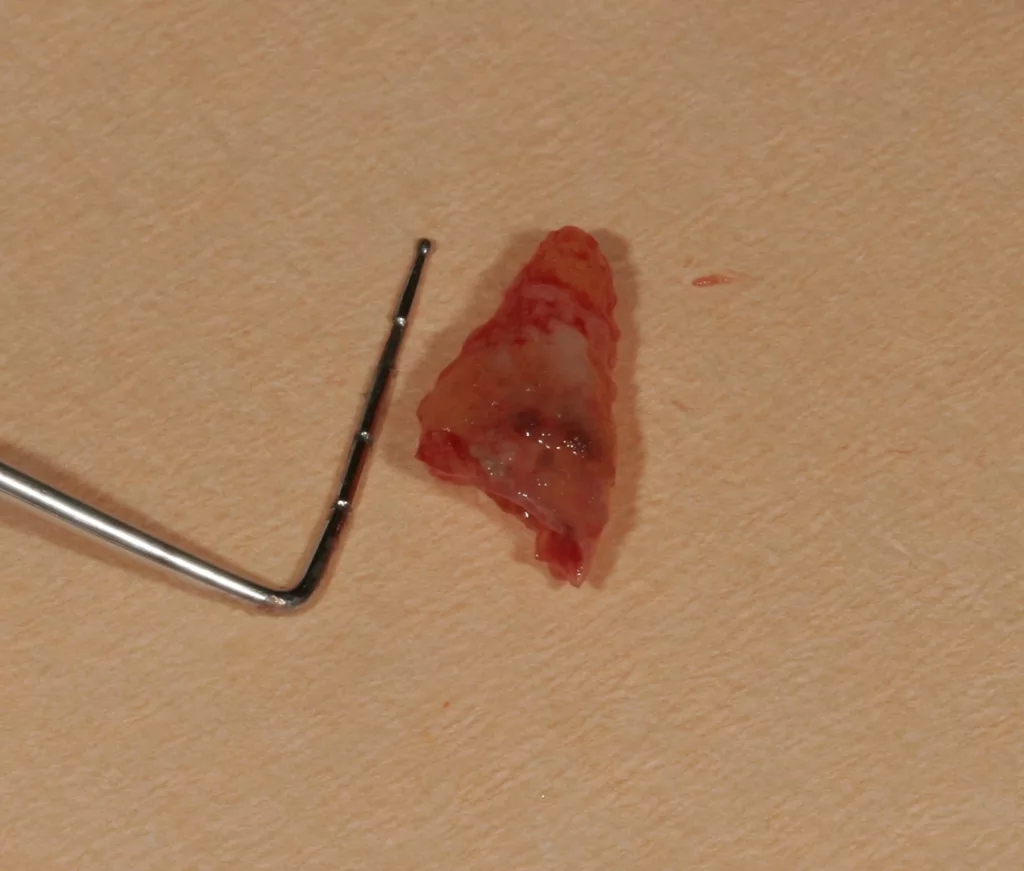

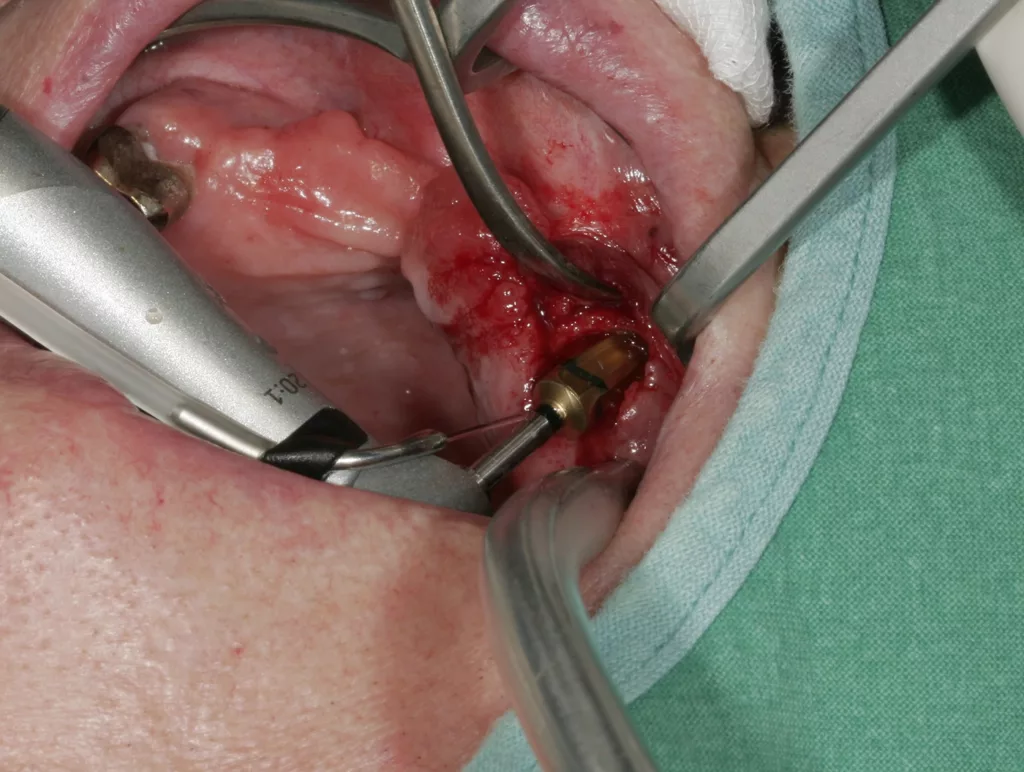

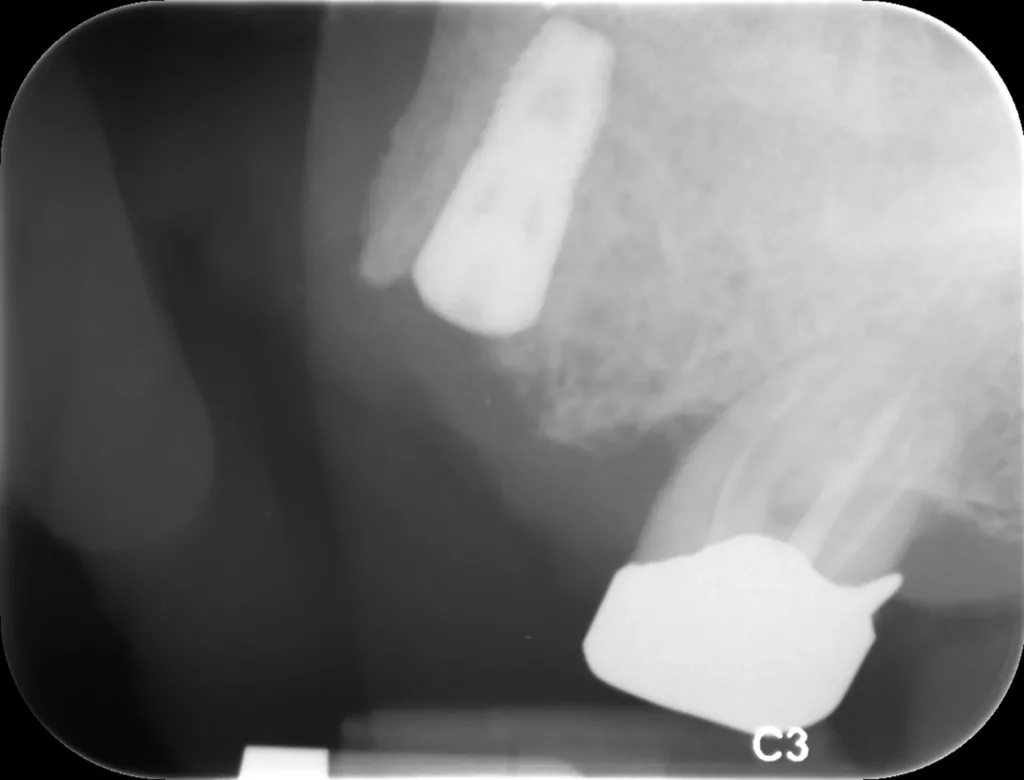

Das vorliegende Knochenangebot war eine gute Voraussetzung für eine Sofortimplantation. Mit einem präoperativen Röntgenbild vom Wurzelrest erfolgte eine digitale Längenmessung (Abb. 3), die der Bestimmung von Länge und Durchmesser des Implantats diente. Die Entfernung des Wurzelrests unter Schonung des koronalen Knochenanteils erfolgte durch Luxieren mit dem Beinschen Hebel (Abb. 4). Zur Kontrolle der digitalen Längenmessung wurde nach der Extraktion der Wurzelrest mit der PA-Sonde überprüft (Abb. 5) und anschließend ein Implantat mit d = 5,0 mm und l = 11 mm ausgewählt.

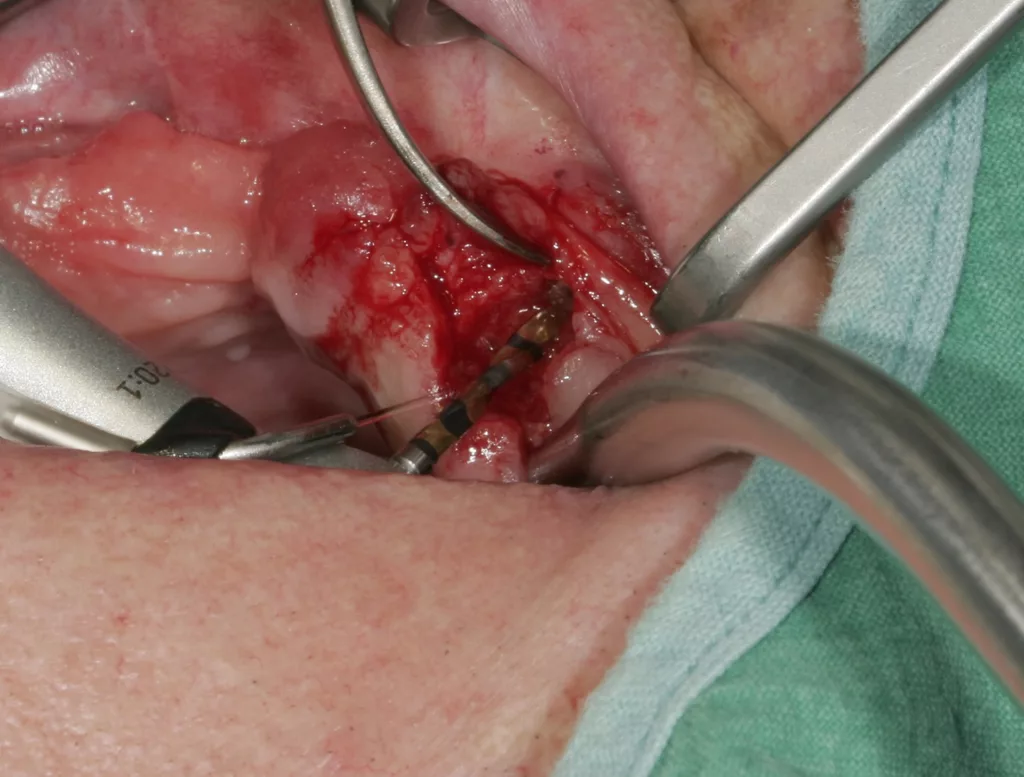

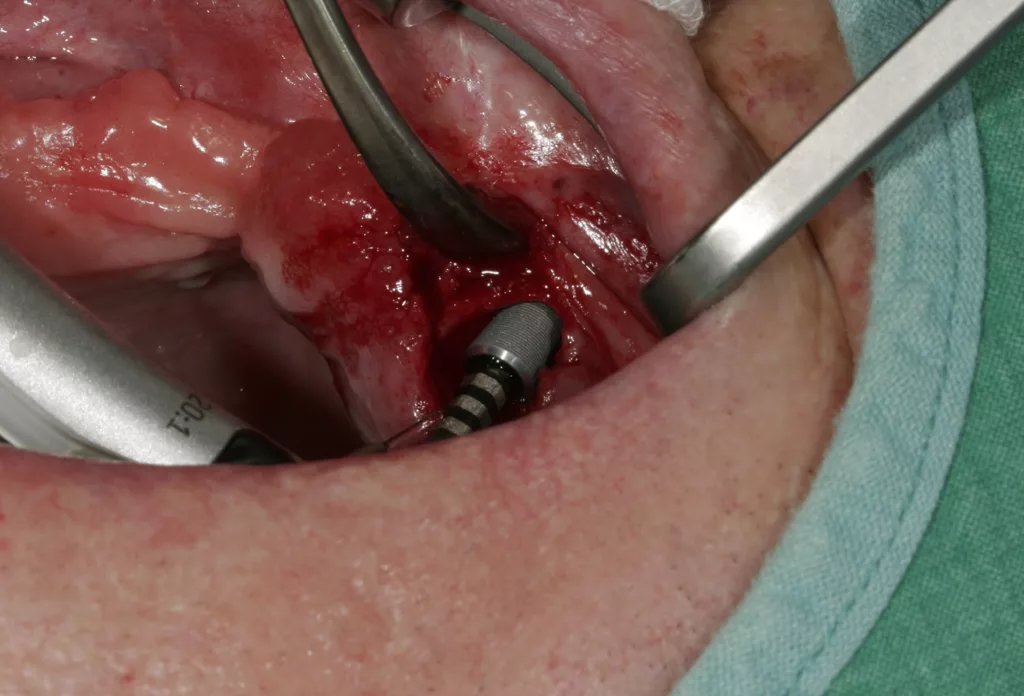

Im weiteren Verlauf erfolgte die Aufbereitung des Implantatstollens auf die passende Länge (Abb. 6). Dabei wurde bei entsprechender Drehzahl immer auf eine ausreichende Kühlung mit steriler Kochsalzlösung geachtet. Zuletzt wurde der krestale Bereich des Implantatbetts (Abb. 7) konturiert, um eine perfekte Passung zu ermöglichen. Das Eindrehen des Implantats erfolgte zunächst maschinell (Abb. 8), wobei bei einer maximalen Drehzahl von 40 U/min keine externe Kühlmittelzufuhr zum Einsatz kam. Die letzten Drehungen wurden manuell mit der Drehmomentratsche mit einem maximalen Drehmoment von 25 Ncm durchgeführt.

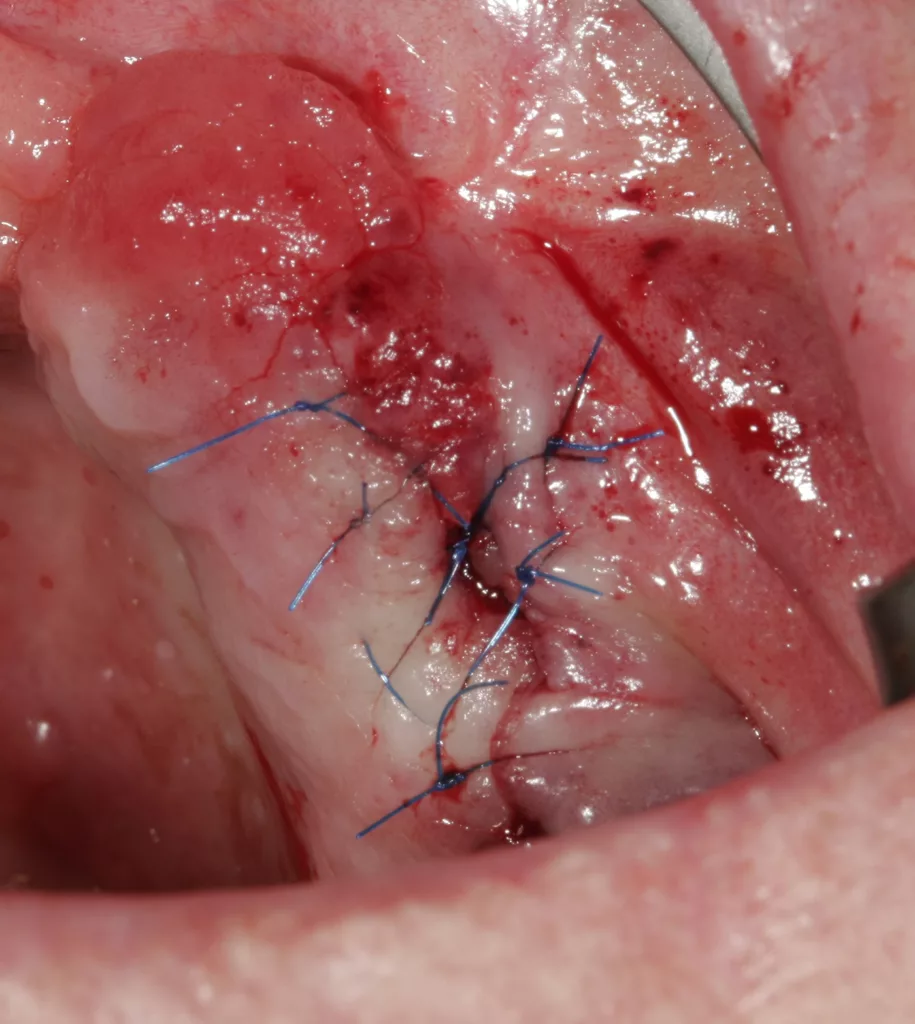

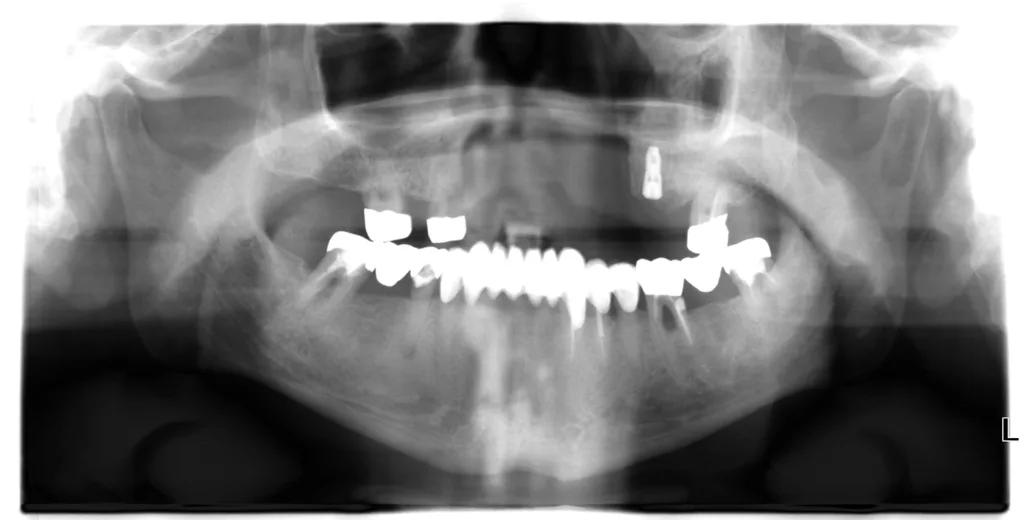

Abschließend erfolgte der Wundverschluss mit Prolene 6/0 (Ethicon) zur geschlossenen Einheilung (Abb. 9) sowie das obligatorische OPG zur Kontrolle (Abb. 10). Eine Einzelaufnahme zeigte detailliert den Übergang zum Knochen (Abb. 11). Nach einer Woche erfolgte die Nahtentfernung, nach sechs Monaten die Freilegung und eine weitere Woche später die Abformung.

Abformung und Modell

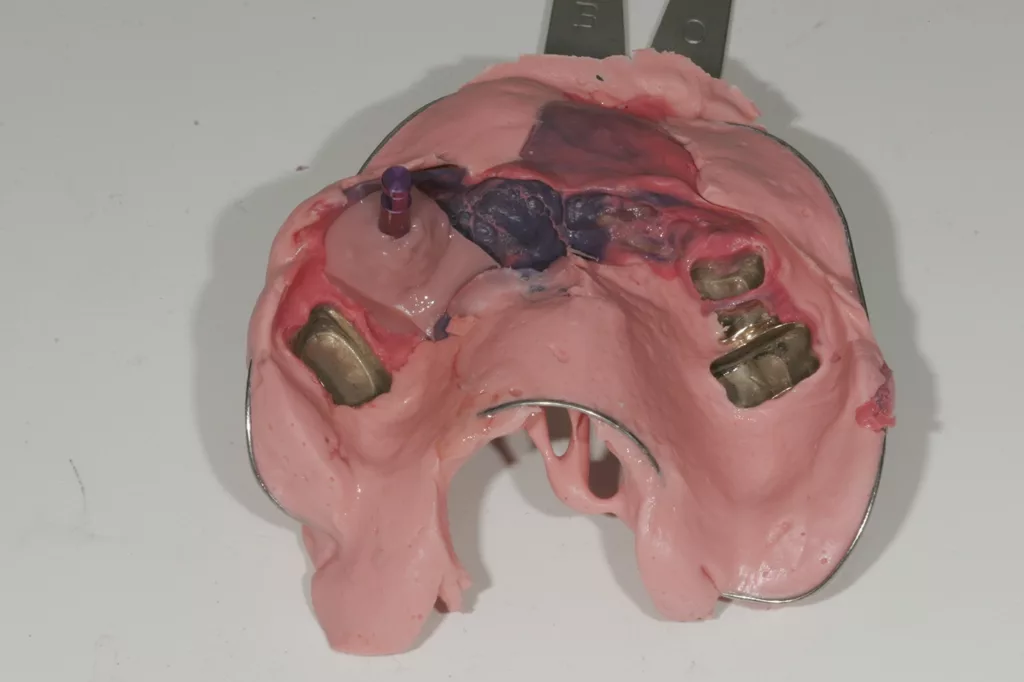

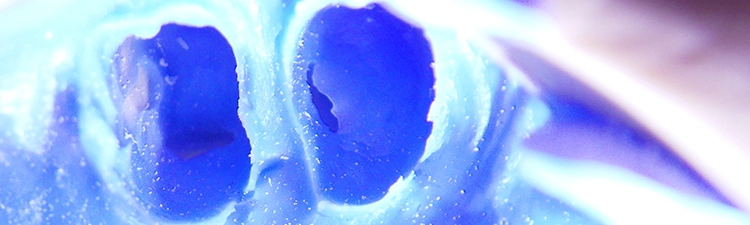

Es wurde eine geschlossene Abformung durchgeführt (Abb. 12). Hierbei war zu beachten, dass keinerlei Berührungsflächen zur Prothese bestehen durften und bei Bedarf Prothesenanteile reduziert werden mussten, um eine passive Passung zu erreichen. Mithilfe der Prothese und dem vorhandenen Sekundärteleskop wurde zuerst mit Impregum (3M) der Implantattransfer fixiert.

Mühlhäuser

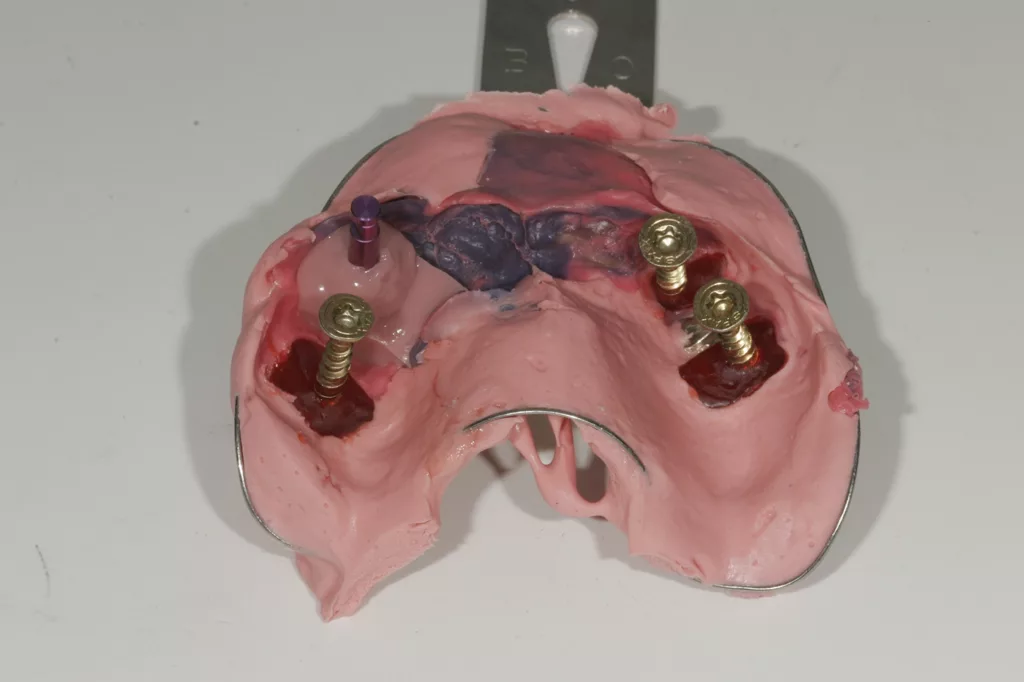

MühlhäuserEin Überabdruck stabilisierte zusätzlich und stellte die weiteren Bereiche dar. Bevor der Implantattransfer im Abdruck reponiert wurde, wurde das Implantatanalog aufgeschraubt. Es musste darauf geachtet werden, dass die Sechskantverbindung korrekt sitzt. Anschließend konnte der Implantattransfer in die Abformung reponiert werden (Abb. 13). Nachdem das unerlässliche Zahnfleischmaskenmaterial eingebracht und ausgehärtet war, mussten die mesialen und distalen Abschlüsse rechtwinklig abgeschnitten werden (Abb. 14).

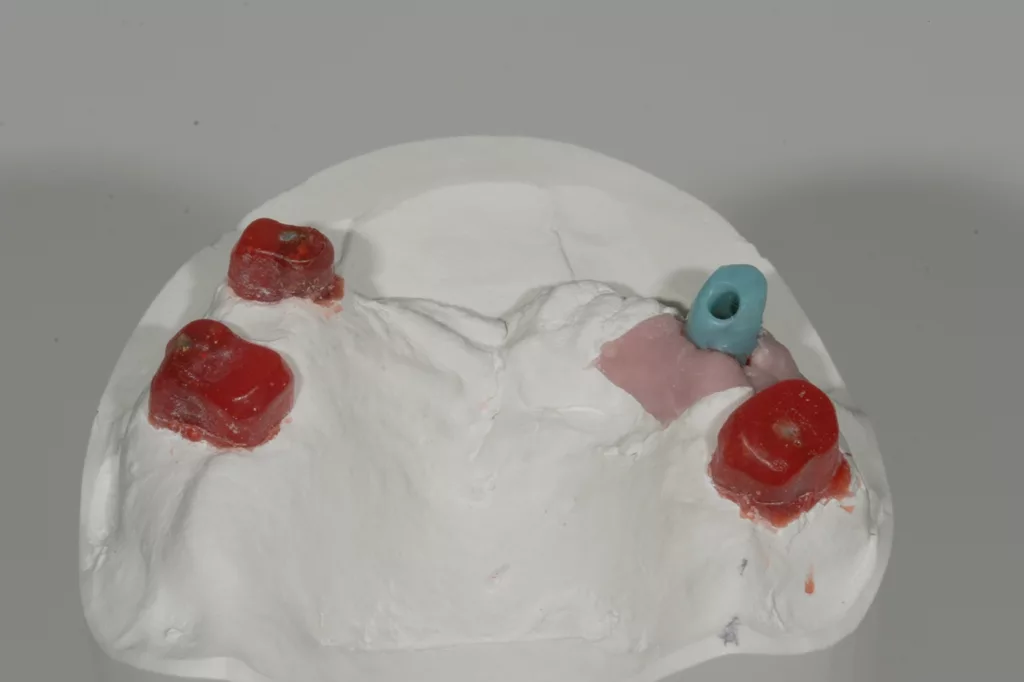

Bei der Herstellung der Kunststoffstümpfe für die Sekundärteleskope verwendeten wir übliche Spanplattenschrauben für eine bessere Stabilität und gute Retention (Abb. 15). In bekannter Art und Weise konnte nunmehr das Modell mit Superhartgips der Klasse 4 ausgegossen werden. Nach dem Trimmen und Bearbeiten zeigte sich ein exaktes und stabiles Modell (Abb. 16).

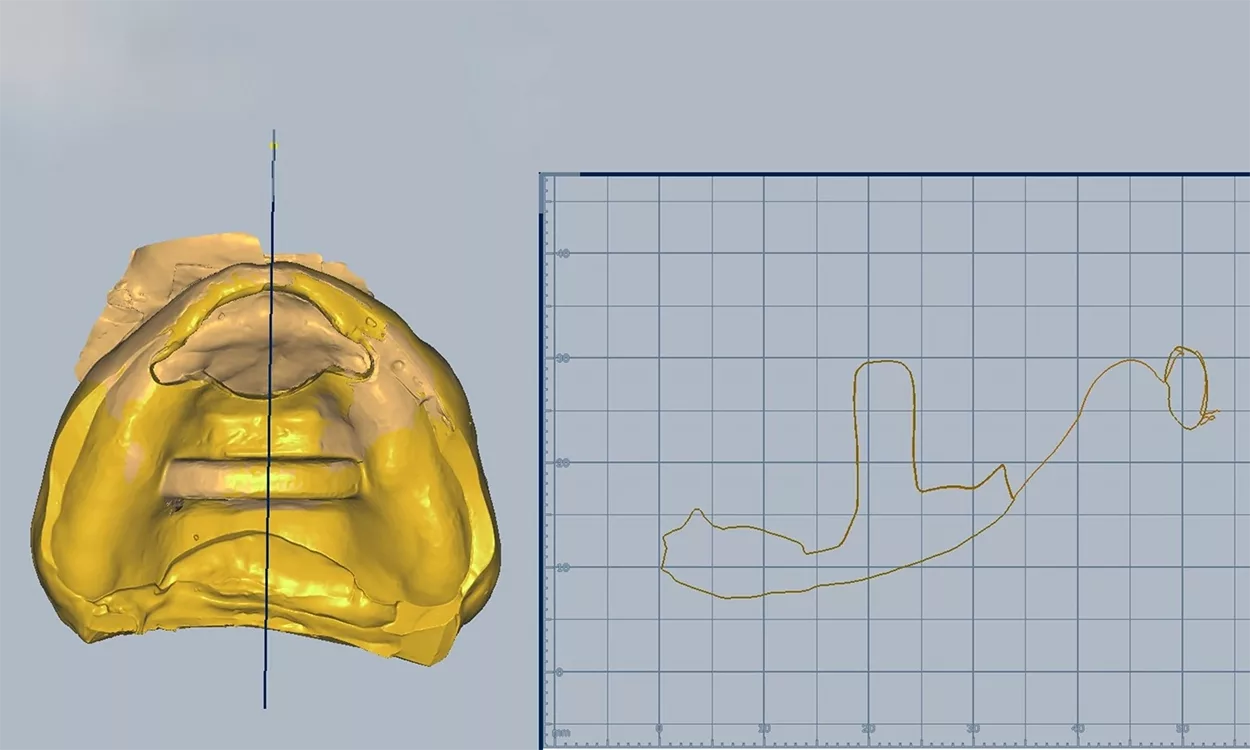

Bei abgenommener Prothese wird die eigentliche Problematik des Falls deutlich: Durch die Tumorerkrankung fehlt der anteriore Oberkieferanteil regio 13 bis 23 (Abb. 17). Um einen auskömmlichen Zahnbogen bzw. funktionelle Frontaufstellung realisieren zu können, wurde dieser sehr stark nach vestibulär verlagert und die fehlenden Kieferbereiche rekonstruiert (Abb. 18). Von basal wird nochmals der beachtliche Kunststoffanteil ersichtlich, der nunmehr nur noch durch drei Teleskopkronen gehalten wird. Auch ist in dieser Ansicht erkennbar, wie hoch die Hebelbelastung für die Teleskopkronen sein muss (Abb. 19).

Primärteleskop

Entsprechend den Platzverhältnissen wurde der Kunststoffkamin des angussfähigen Abutments reduziert (Abb. 20). Hierbei musste darauf geachtet werden, dass ausreichend Platz auch für die Suprakonstruktion vorhanden war. Soweit notwendig mussten entsprechend an der Prothese bzw. dem verbliebenen Sekundärteil Anpassungen erfolgen. Anschließend wurde der gemeinsame Einschub anhand der verbliebenen Primärteleskopkronen festgelegt und eingestellt. Dann konnte die Form mit Fräswachs grob aufgebaut werden (Abb. 21). Hierbei war eine laufende Kontrolle der Platzverhältnisse sowohl von palatinal (Abb. 22) als auch bukkal (Abb. 23) notwendig, um nach dem Vorfräsen in Wachs genügend Platz für die Anfertigung des Sekundärteils zu schaffen. Bereits in Wachs wurde bukkal eine Abflachung zur Aufnahme eines Si-tec-Elements gestaltet; zudem wurden die Abschlüsse gingival stufenförmig und auf Gingivaniveau ausgeführt (Abb. 24).

Dann konnte der Gusskanal angebracht werden, wobei hier besonders der Übergang vom Wachs zum angussfähigen Metall kontrolliert werden musste. Es durfte kein Spalt oder eine Überkonturierung zum Implantatsitz vorhanden sein, ebenso keine Wachsspäne im Schraubenkanal oder auf dem Implantatlager. Der Schraubenkanal sollte fast senkrecht in der Muffel liegen. So konnte beim langsamen Ansteigen der Einbettmasse die Luft im Kanal vollständig entweichen, bis das Objekt völlig bedeckt war (Abb. 25).

Die Haltezeit wurde um 15–30 Minuten verlängert und die Endtemperatur um 50–70 Grad erhöht, um ein sicheres Angießen zu gewährleisten. Das Ausbetten nach dem langsamen Abkühlen erfolgte lediglich mit Glanzstrahlperlen bei niedrigem Druck, um Beschädigungen am Implantatsitz zu verhindern. Letzte Einbettmassenrückstände wurden schonend durch Absäuern, Ultraschall und Abdampfen beseitigt. Das Ergebnis mit der „Biolight Legierung“ (Argen Dental) zeigte sich perfekt, die Oberflächenbeschaffenheit sprach für sich (Abb. 26).

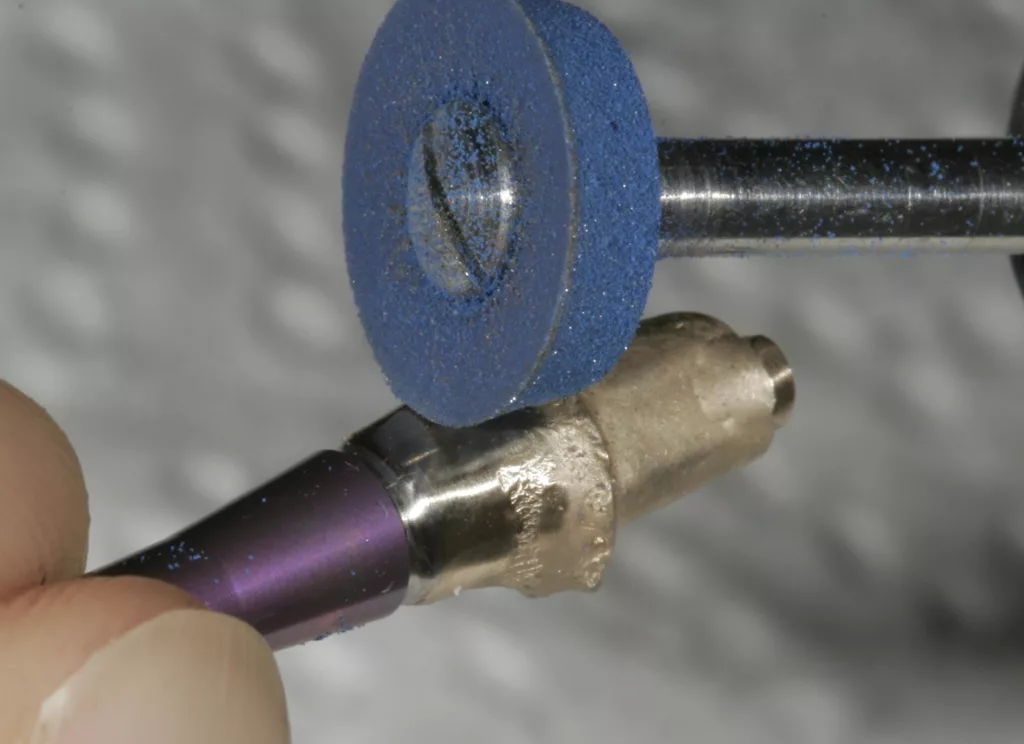

Mit dem blauen Polierrad (Komet, Brasseler) ließ sich schnell und effizient ein Mattglanz herstellen, selbstverständlich nur mit eingebrachter Polierhilfe (Abb. 27). Die Hochglanzpolitur mittels Polierpaste und Schwabbel ging nun mühelos vonstatten (Abb. 28). Nach dem sorgfältigen Reinigen erfolgte eine letzte Kontrolle mit eingebrachter Zahnfleischmaske (Abb. 29).

Suprakonstruktion

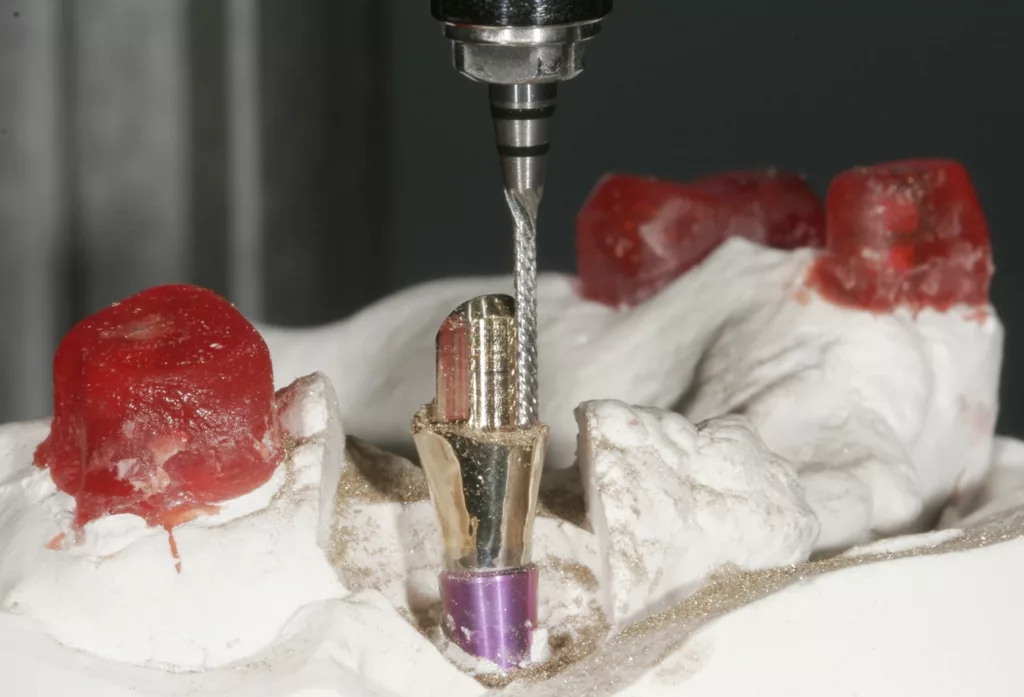

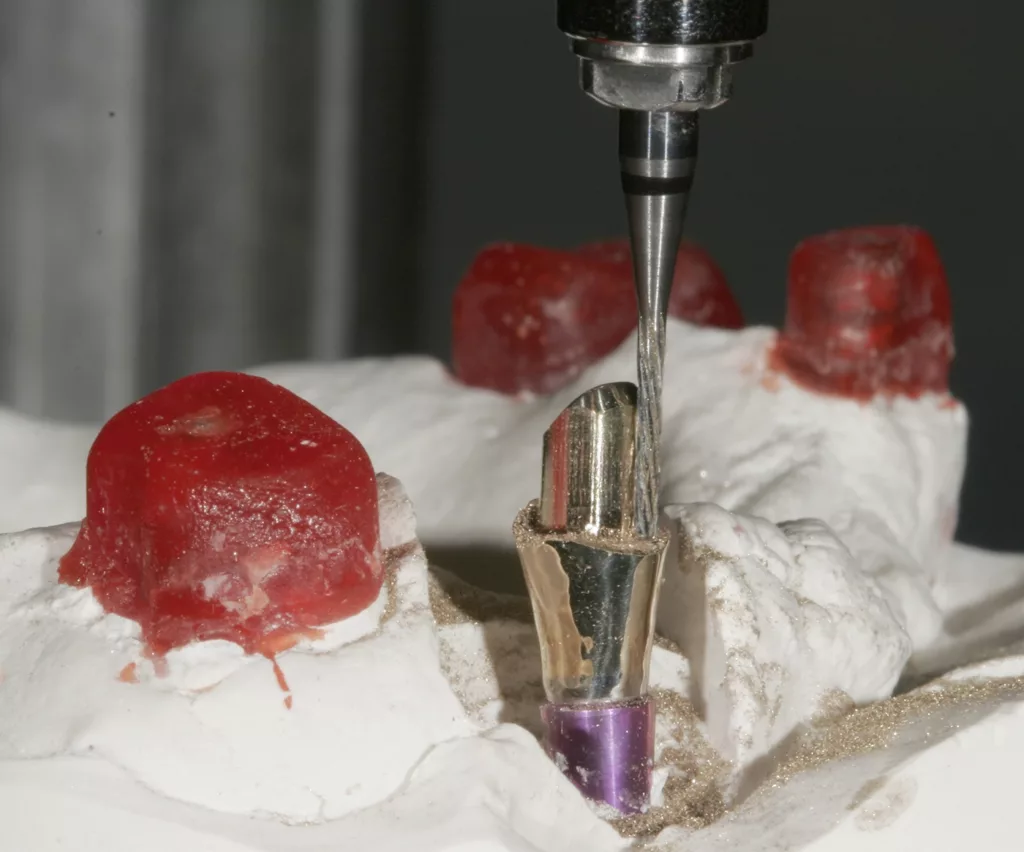

Bei abgenommener Zahnfleischmaske wurde mit dem H364RXE grob vorgefräst (Abb. 30). Mit Fräsern der Serie H364RGE wurde mit ca. 12.000 U/min verfeinert (Abb. 31) und mit einer reduzierten Drehzahl von rund 2.000 U/min geglättet, bis eine seidenmatte Oberfläche entstand. Abschließend mussten die okklusalen Anteile ausgearbeitet werden. Lediglich die Nichtfräsflächen wurden auf Hochglanz gebracht, um Veränderungen der Fräsflächen zu verhindern (Abb. 32). Um bei einem späteren Verlust von Pfeilerzähnen die Friktion verstärken zu können, arbeiten wir hier seit vielen Jahren prophylaktisch Si-tec-

Kästen als sogenannte Schläfer ein. Soweit hier einmal eine Friktionsverstärkung notwendig wird, kann durch einfaches Einklipsen der Tk-Snap- oder Tk-Fric-Teile (jeweils Si-tec) (Abb. 33) schnell und sicher Abhilfe geschaffen werden. Entsprechend wurde bereits beim Fräsen eine Position ausgewählt sowie diese abgeflacht gestaltet.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.