Die CAD/CAM-Technologie, insbesondere die additiven Fertigungsverfahren und 3D-Druckmaterialien, werden ständig weiterentwickelt. Leistungsfähigere Softwaremodule, die mittlerweile eine Vielzahl von Patienteninformationen verarbeitet können, ermöglichen es dem Zahntechniker, auch komplexe zahntechnische Arbeiten in wenigen Arbeitsschritten zu konstruieren. Die vollständige digitale Modellation partieller Prothesen stellt aufgrund getrennter konstruktiver Bestandteile auch eine solche komplexe Arbeit dar.

Ausgangssituation

Bußmeier

Bußmeier

Planung und Konstruktion des Modellgusses

Zu Beginn einer jeden computergestützten Konstruktion muss die Situation mithilfe eines 3D-Modell- oder Intraoralscanners erfasst werden, damit sie digitalisiert vorliegt. Die Vorgehensweise der Kieferrelationsbestimmung hängt im Wesentlichen von der Restbezahnung des Patienten ab und wurde ebenfalls übertragen. Bevor mit der eigentlichen Konstruktion des Modellgusses begonnen werden kann, sollte eine ausgiebige Planung vorgenommen werden.

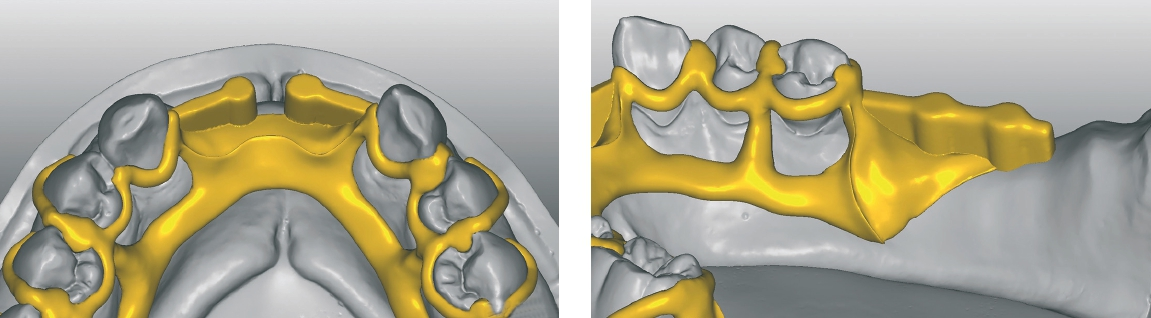

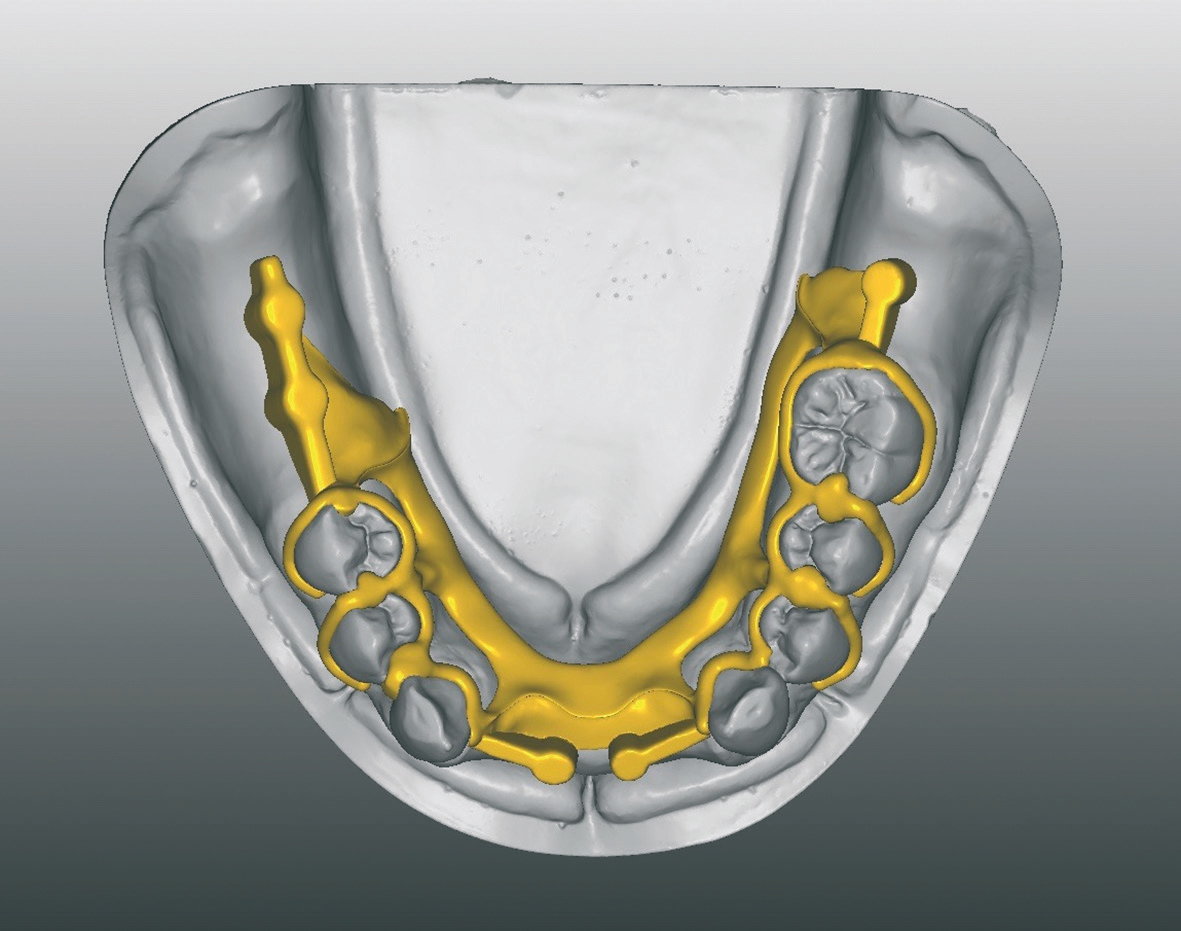

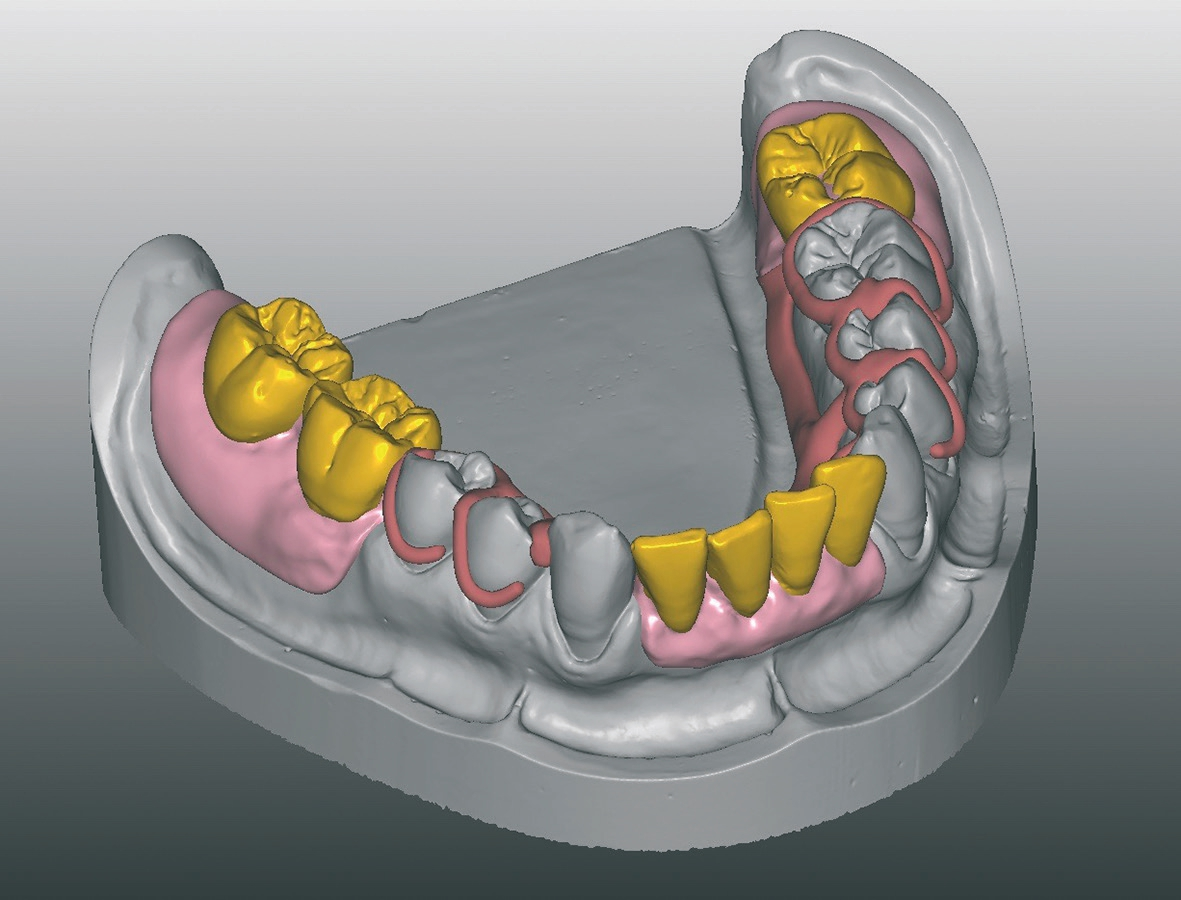

Zur Besserung und Einschätzung der möglichen Statik und Dynamik der Prothese sollte man die Restgebisssituation klassifizieren. Die Klassifikation nach Kennedy bietet sich an und gibt Aufschluss über den Kräfteausgleich, Halt und eine stabile Lagesicherung der Modellgussprothese. In Zukunft könnte eine solche Vorplanung Teil des digitalen Workflows sein und den Zahntechniker mit sinnvollen Vorschlägen für Auflagenpositionierung, Ausdehnung und Prothesensättel unterstützen. Für die Modellation wurde hier das Softwaremodul Removable (Modellguss) der Firma 3Shape verwendet.

Nach der Planung erfolgt zunächst die virtuelle Aufstellung der Prothesenzähne. Die Ausdehnung der Retentionen, Verbinder und Abschlussleisten orientiert sich u. a. an der Position der Aufstellung.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Gestaltung der Retentionen gelegt. Loch- oder Gitterretentionen, wie sie bei der konventionellen Technik zur Befestigung der Sättel verwendet werden, sind bei dieser Vorgehensweise eher nicht zu empfehlen. Die Prothesensättel könnten zwar basal mit Noppen versehen werden und nach dem „Steckprinzip“ in die Retentionslöcher des Gerüstes greifen, zur Befestigung und eindeutigen Lagesicherung würden sie aber nach dem Verkleben mit dem Modellgussgerüst teilweise hohl liegen und keine geschlossene Auflagefläche bieten. Wenn anschließend eine Unterfütterung der Sättel notwendig ist, würde die eigentliche Idee der simplen und effizienten Komplementierung der Einzelbestandteile verfehlt werden. Es muss also sichergestellt werden, dass die Gingivaanteile nach dem Verkleben mit dem Gerüst eine einheitliche, ebenmäßige und stabile Einheit bilden.

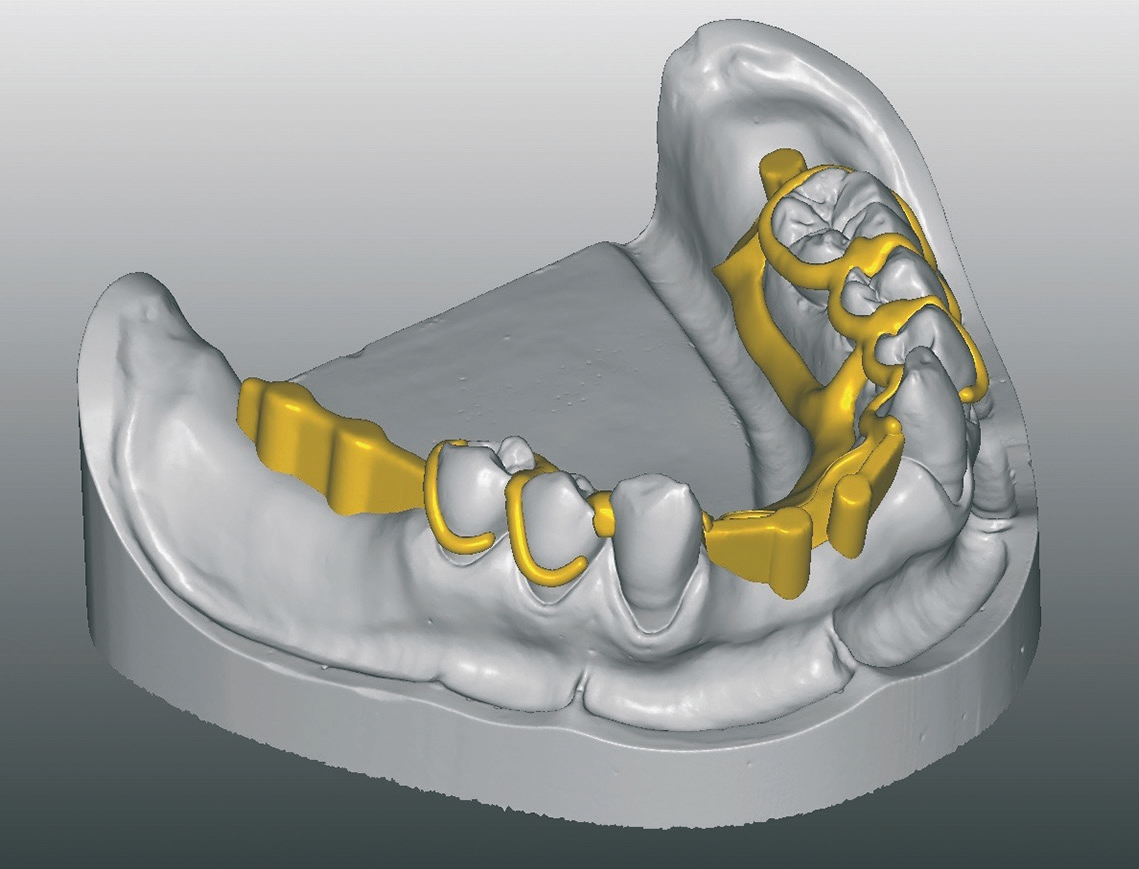

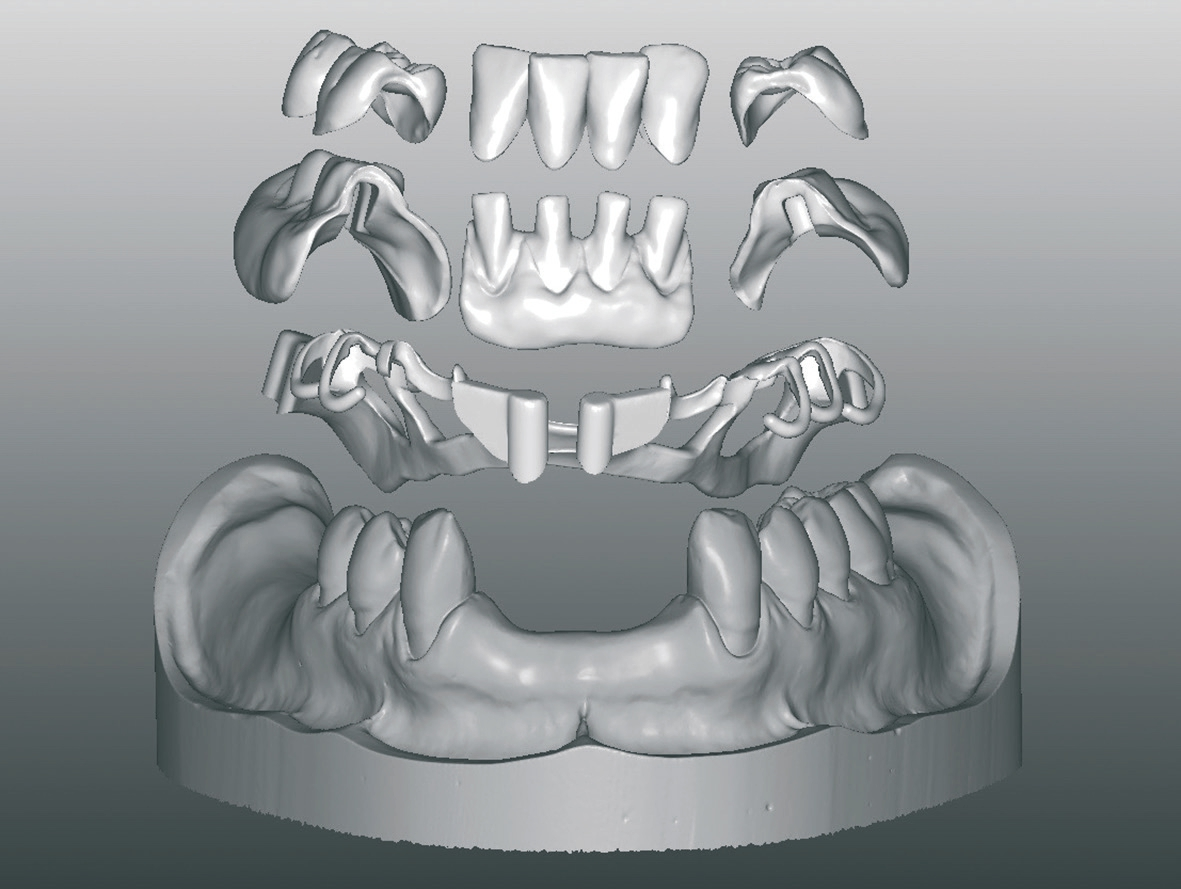

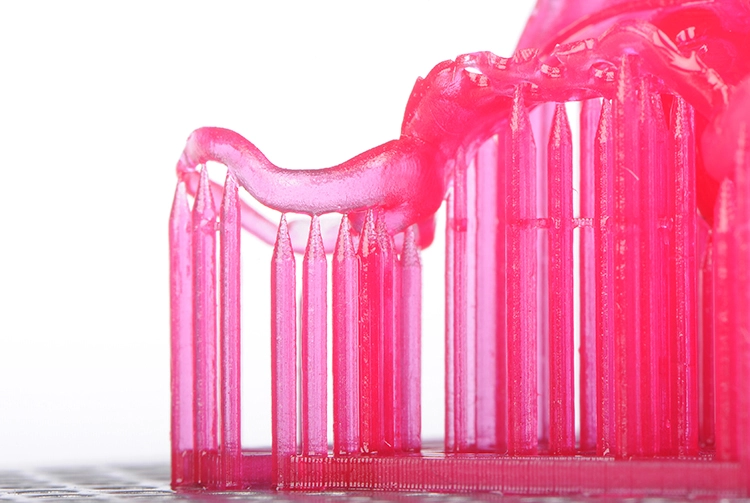

Dieser Nachteil könnte mit einer stegartigen Konstruktion besser gelöst werden (Abb. 2–4). Die vertikale Höhe sowie die horizontale Dimensionierung orientierten sich dabei an den Platzverhältnissen zum Antagonisten und den zuvor virtuell aufgestellten Prothesenzähnen. Bei der finalen Verklebung der Einzelbestandteile wurde eine möglichst geringe Nachbearbeitung der Übergänge angestrebt. Somit liegen die Basalfläche der Retentionen und die Unterseite der Verbinder zum Sublingualbügel auf der Gingiva auf. Da keine kaltpolymerisierenden Prothesenkunststoffe verwendet werden, entsteht an den Übergängen kein Mikrospalt durch Polymerisationsschrumpfung und die Aufnahme von Bakterien oder Reizungen der Schleimhaut wären weitgehend ausgeschlossen. Bußmeier

Bußmeier Bußmeier

Bußmeier

Die Unterfütterbarkeit der Prothesensättel durch Formveränderungen des Kieferknochens sollte von der vestibulären Umschlagsfalte bis zum Mundboden möglich sein. In diesem Fall muss bei einer Unterfütterung teilweise die Retention zurückgeschliffen werden und eine Uhrglasfassung vom Übergang zum großen Verbinder angelegt werden.

Bußmeier

Bußmeier

Bußmeier

Bußmeier

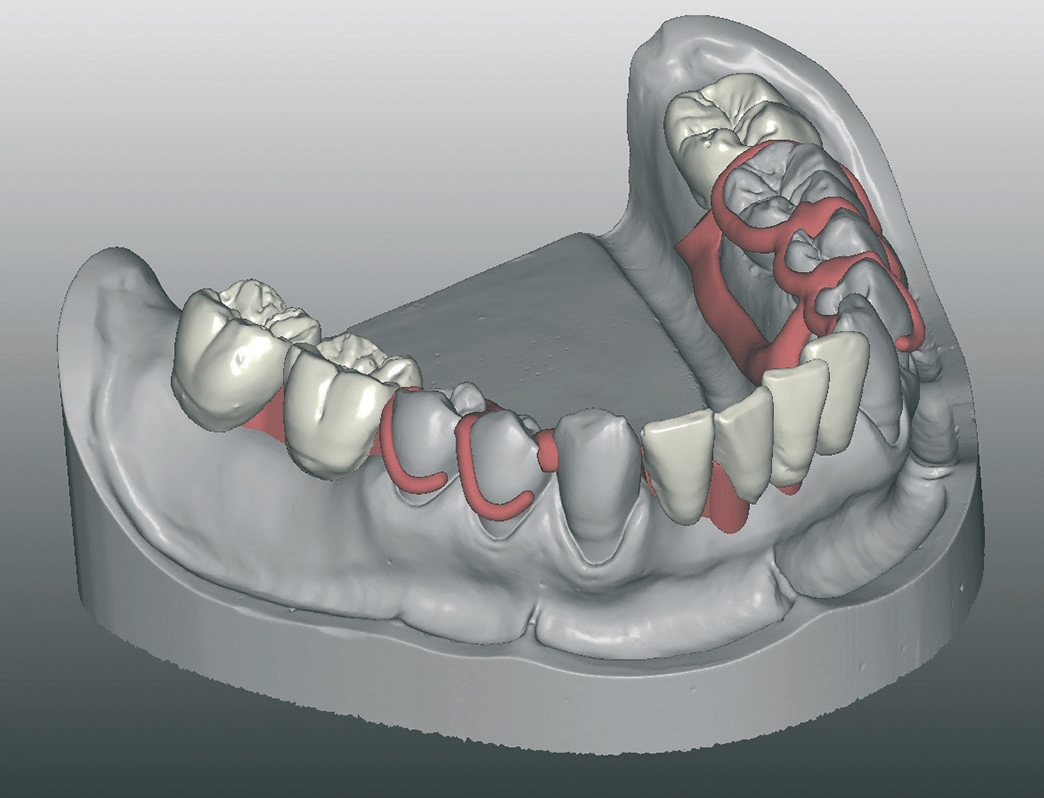

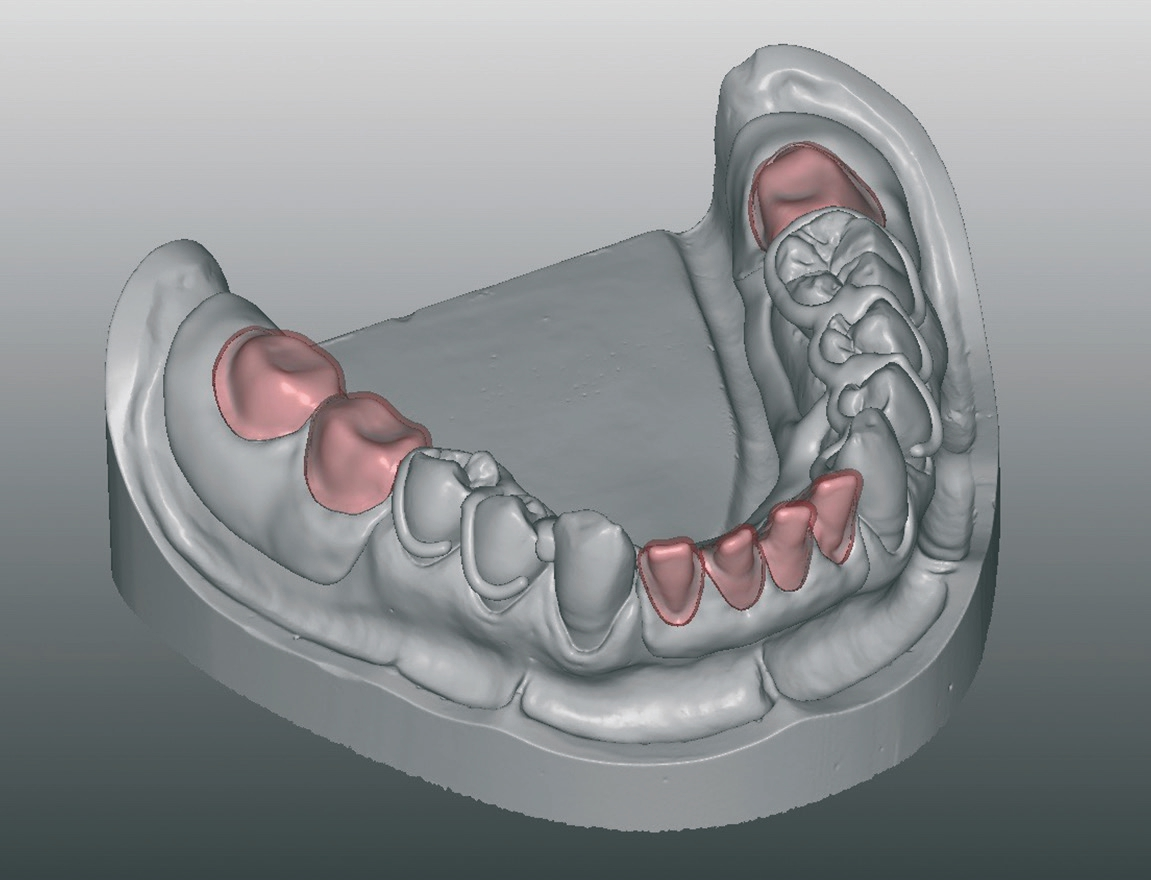

Nachdem die Modellation des Klammermodellgusses fertiggestellt ist, kann mit dem Design der Gingivaanteile und der Prothesenzähne begonnen werden (Abb. 6).

Modellation der Prothesensättel

Die Modifier-Software (Zirkonzahn) ermöglicht bei der Konstruktion eines Modellgusses auch die Modellation von separaten Gingivaanteilen, jedoch war die genaue Adaption an die Retentionen und die Berechnung der Alveolen und Stümpfe für die Prothesenzähne mit der von mir verwendeten „Developer Version“ noch nicht möglich. Mit einem Totalprothetik-Modul lassen sich keine separaten Prothesensättel erzeugen.

Um diese Funktion trotzdem zu nutzen, wurde daher im Archiv für die entsprechenden Regionen „Prettau-Brücke-reduziert“ ausgewählt. Hiermit lassen sich vollanatomische oder reduzierte Elemente mit vollständigen oder partiell getrennten Gingivaanteilen konstruieren. An dieser Stelle muss der Modellguss als Gingiva importiert werden. Nur so kann sich die Basis der Konstruktion an die Kontur der Retention anpassen.

Die stegartigen Retentionen haben keine gemeinsame Einschubrichtung und müssen daher bei der automatischen Ausblockfunktion manuell von Unterschnitten befreit werden. In diesem Schritt kann auch der Klebespalt definiert werden, welcher im Wesentlichen vom Fertigungsverfahren und Voraussetzungen des beim Zusammenfügen der Komponenten verwendeten Verfahrens abhängig ist.

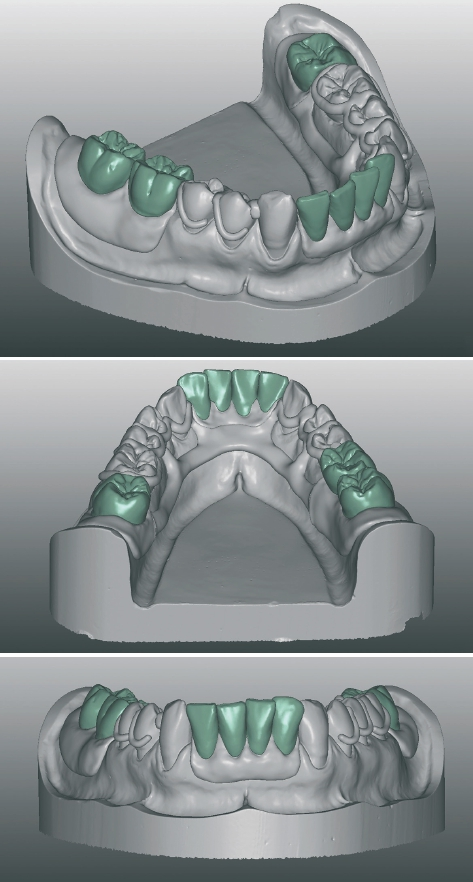

Danach werden die zuvor aufgestellten Prothesenzähne basal an die Retentionen angepasst und die Modellation der Gingiva erfolgt im darauffolgenden Arbeitsschritt (Abb. 7 u. 8). Bußmeier

Bußmeier Bußmeier

Bußmeier

Die zuvor im Archiv ausgewählte Versorgungsart ist nicht dafür vorgesehen, aufgestellte Zähne an das Gingivadesign anzupassen und am Ende des Konstruktionsprozesses getrennte Datensätze zu erzeugen. Diese notwendige Adaptionsfunktion findet sich in dem Totalprothetikmodul wieder und wird zukünftig die Anpassung solcher Prozesse übernehmen. Vor allem bei der Verwendung konfektionierter Prothesenzähne, die durch die ausgestanzten Kavitäten ihre eigentliche Verankerung und einen Rotationsschutz erhalten, ist diese Funktion Voraussetzung. Bei der Wahl individueller Zähne kann je nach Platzverhältnissen auf die stumpfartige anatomische Form zur Befestigung zurückgegriffen werden (Abb. 9). Bußmeier

Bußmeier Bußmeier

Bußmeier

Im letzten Schritt werden dann die anatomischen Kronen an die Stümpfe angepasst. Ein zuvor erstelltes Wax-up dient zur Übertragung der äußeren Form (Abb. 10–12).

Bußmeier

Bußmeier

Die Umsetzung

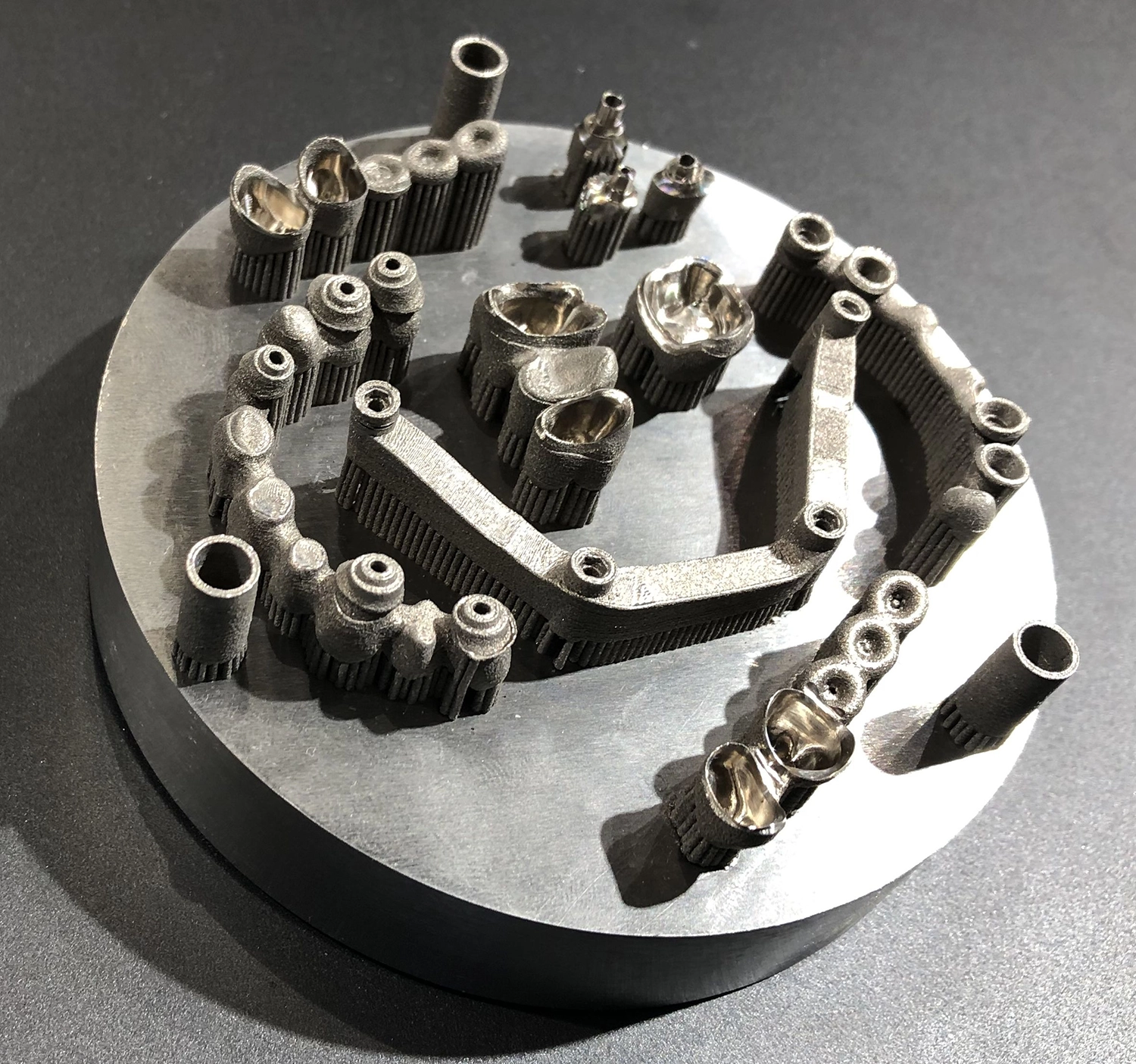

In unserem Fall wurden alle Komponenten mithilfe des 3D-Drucks realisiert. Der Modellguss wurde von der Firma Mack Dentaltechnik im SLM-Verfahren (Selektives Laserschmelzen) gefertigt und in einem verschliffenen, geglänzten und polierten Zustand ausgeliefert. Unsere Kontrolle zeigte, dass das Gerüst eine gute Passung besaß und nicht mehr auf das Modell aufgepasst werden musste.

Bußmeier

Bußmeier

Fazit und Ausblick

Bußmeier

Bußmeier

- einen insgesamt geringeren Zeitaufwand, und zwar bei der Herstellung des Modellgusses, der Modellation der Prothesensättel und der Fertigstellung

- geringere Fertigungskosten

- einen effizienten Fertigungsprozess (die Druckzeit ist unabhängig von der Menge)

Dabei müssen konventionelle Arbeitsschritte im Vorfeld analysiert und für den digitalen Prozess verändert werden. Der digitale Workflow setzt eine angepasste Herangehensweise bei der Modellation und der im Anschluss folgenden Fertigstellung voraus. Speziell im hier vorgestellten Fall musste die Gestaltung des Modellgusses geringfügig verändert werden, um die komplette digitale Prozesskette zu nutzen, das Potenzial der additiven Herstellungsverfahren auszuschöpfen und den angestrebten Voraussetzungen gerecht zu werden.

Beim Ersatz konventioneller Herstellungsverfahren durch digitale Herstellungsprozesse ergeben sich weitere Vorteile:

- Unterstützung der Modellanalyse und Planung durch die Software

- Gestaltung individueller Prothesenzähne

- exakte Anpassung der Prothesenzähne an die Basis

- sichere Kontrolle der Materialabstände

- einfache Modellation und Positionierung von Retentionen, Verbindern und Abschlussleisten

- einfache Veränderung der Okklusion nach neuer Bisssituation

- jederzeitige Reproduktionsmöglichkeit (bei Sprüngen oder Brüchen können einzelne Segmente per Knopfdruck neu hergestellt werden)

- geringe Nachbearbeitung

- und: Digitale Herstellungsverfahren sind sehr präzise geworden.

Es ist faszinierend zu sehen, dass solche Restaurationen, welche sich nach dem klassischen Herstellungsverfahren durch eine Vielzahl von handwerklichen Arbeitsschritten auszeichnen, mit nur einigen Mausklicks zu realisieren sind. Im Zuge des technischen Fortschritts, bezogen auf digitale zahntechnische Prozesse, wird man immer häufiger mit den Möglichkeiten einer noch rationelleren Herstellungsweise konfrontiert. Dabei erfüllen neue Materialien auch immer besser ästhetische Anforderungen, sodass dem Zahntechniker Individualisierungen erleichtert werden. Solche Entwicklungen in der digitalen Branche sollte jeder Zahntechniker genau beobachten und gewillt sein, sich Veränderungen rechtzeitig anzupassen, um daran auch zukünftig zu partizipieren.

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.