Die Digitalisierung der Zahnmedizin ist bereits weit fortgeschritten. Für den Zahntechniker bzw. Zahnarzt von heute stellt sich nicht mehr die Frage, ob man auf digitale Systeme umsteigt, sondern wann. Einige Technologien sind erst im Kommen, andere Verfahren wie z. B. das digitale Röntgen oder Konstruieren von festsitzendem Zahnersatz am Bildschirm sind in der modernen Zahnheilkunde bereits fest verankert. Als einer der letzten Fachbereiche der Zahnmedizin wird nun auch die abnehmbare Prothetik digitalisiert. Dies bringt eine Umstellung der Arbeitsweise mit sich. Den wohl größten Wandel erfährt hierbei die Arbeit des Zahntechnikers – von einer überwiegend manuellen zu einer vorwiegend digitalen Tätigkeit. Im folgenden Fall wurde das Wieland Digital Denture System (Ivoclar Vivadent, FL-Schaan) verwendet, welches die Totalprothesenherstellung in vier Sitzungen erlaubt.

Ausgangssituation

Die hier vorgestellte Patientin wurde an der Abteilung für Zahnersatz und Zahnerhaltung der Medizinischen Universität Innsbruck aufgrund der mehrmaligen insuffizienten Versorgung mit Ober- und Unterkiefertotalprothesen vorstellig. Ihr Wunsch lag nahe: eine zufriedenstellende Lösung. Beim Beratungstermin trug die Patientin eine alte Oberkiefertotalprothese mit mäßigem Halt. Im Unterkiefer hatte sie gar keinen Zahnersatz, da sie mit keiner der bisherigen Lösungen zurechtkam (Abb. 1–3). Klinisch zeigte sich im Oberkiefer eine gute Ausgangssituation mit nur mäßig atrophiertem Alveolarkamm. Im Unterkiefer war der Alveolarkamm jedoch stark resorbiert. Zusätzlich zeigte sich lingual in Regio 31/41 bereits eine Einbissstelle durch die Oberkieferzähne. Aufgrund der finanziellen Situation der Patientin und der starken Unterkieferatrophie kamen Implantate nicht infrage. Die Indikation für schleimhautgetragene Totalprothesen war somit klar, wenn auch im Unterkiefer mit Schwierigkeiten beim Prothesenhalt zu rechnen sein würde.

Erste Sitzung beim Zahnarzt

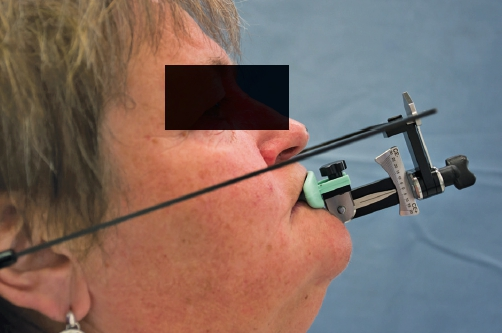

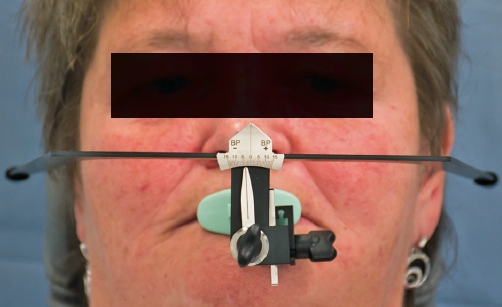

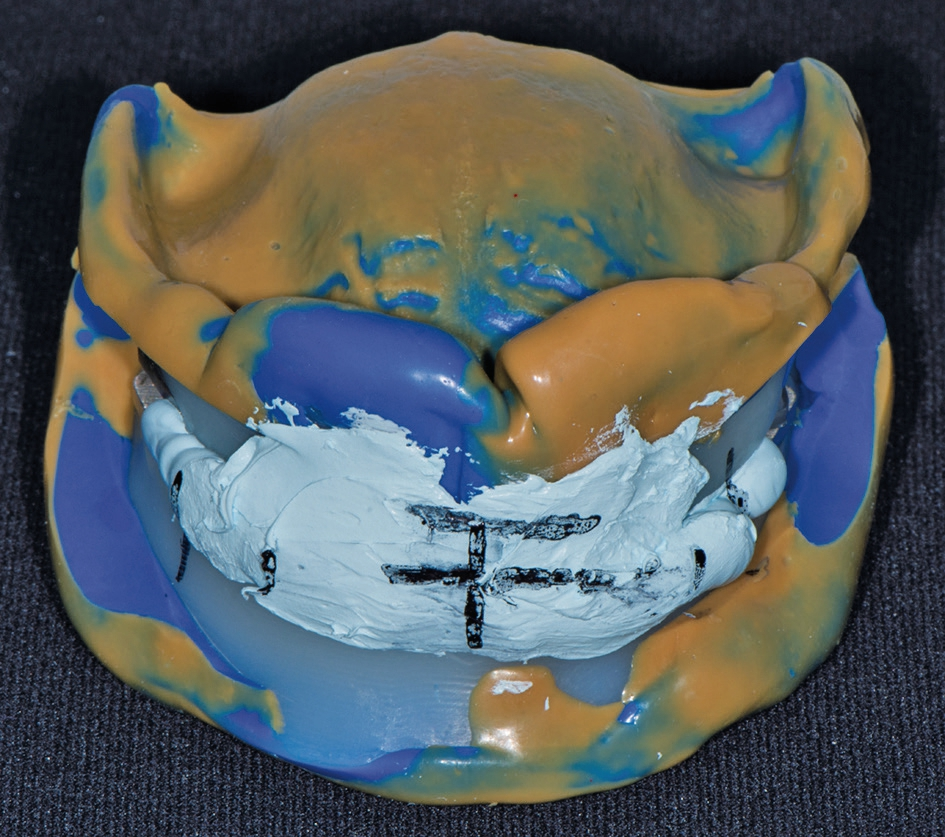

Beim Ersttermin erfolgt nach Auswahl eines passenden Abformlöffels für Unbezahnte die anatomische Abformung von Ober- und Unterkiefer nach den üblichen Anforderungen der konventionellen Totalprothetik (Abb. 4). Als Abformmaterial wird in Innsbruck für CAD/CAMProthesen Polyvinylsiloxan aufgrund der guten Lagerfähigkeit und des dadurch möglichen Versands verwendet. Mit einem speziellen Löffel, dem Centric Tray® (Abb. 5), erfolgen eine provisorische Bissnahme und eine erste Bestimmung der vertikalen Dimension. Nach Festlegung der korrekten Untergesichtshöhe, bestimmt anhand der bestehenden Prothesen oder der Ruheschwebe minus 2 mm, wird der Centric Tray® mit Abformmaterial, in unserem Fall wieder mit Polyvinylsiloxan, befüllt. Nach Einbringen des Löffels in den Patientenmund und Ausrichtung im Oberkiefer schließt der Patient bis zur vorhin festgelegten Vertikalen (Abb. 6 u. 7). Über eine Steckverbindung und ein darüber befestigtes spezielles Okklusionom, dem UTS CAD-Bogen, ist es möglich, eventuell erforderliche Korrekturwerte für die Okklusionsebene abzulesen (Abb. 8 u. 9). Mit einem Papillameter erfolgt dann eine erste Festlegung der Lippenlänge.

Die anatomischen Abformungen, der Centric Tray® und die Informationen über die Korrekturwerte der Ebenen sowie die Lippenlänge werden per Post an den Zahntechniker versandt. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Abformungen selbst einzuscannen und die Daten digital zu übermitteln.

Arbeit des Zahntechnikers, Teil I

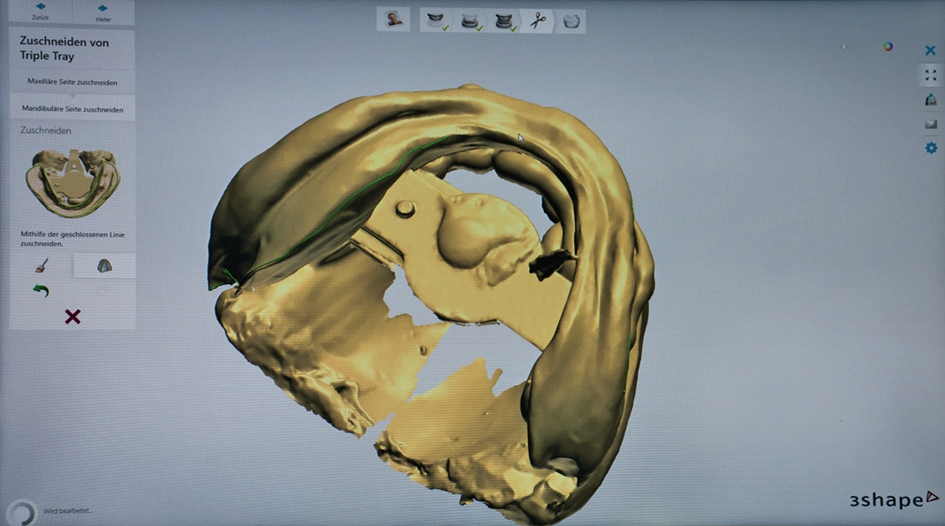

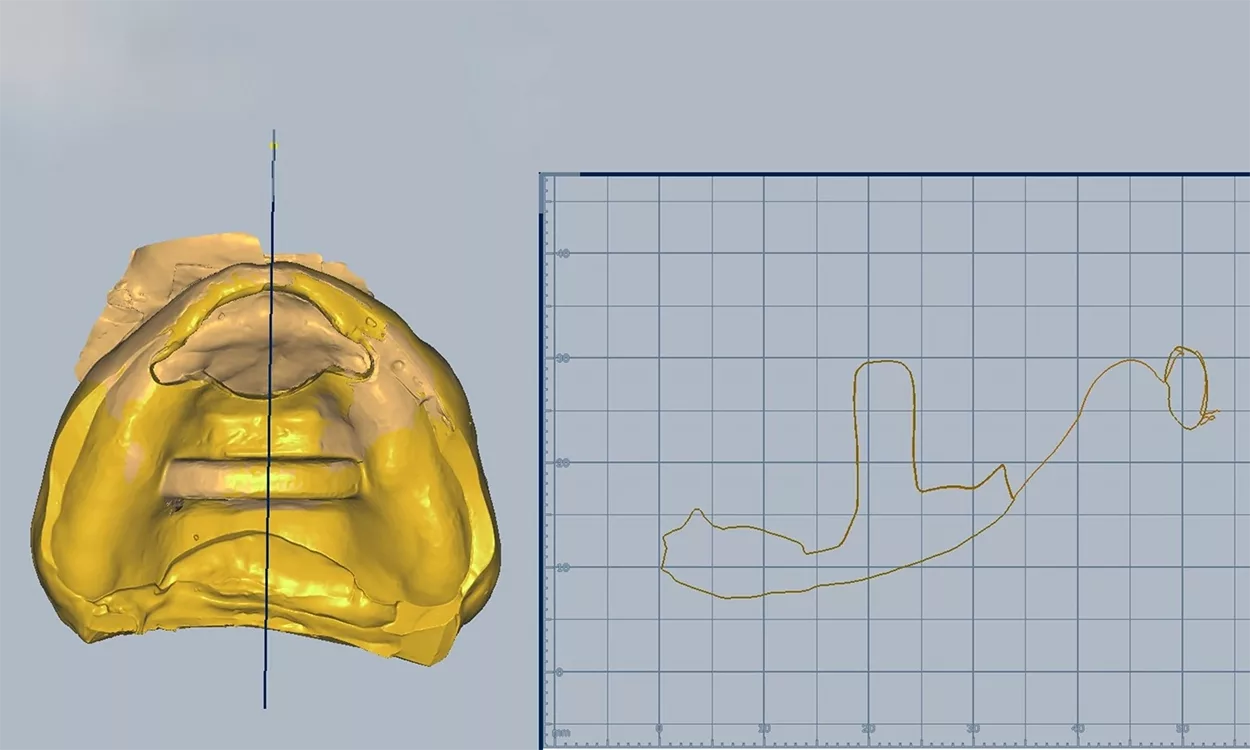

Im Labor werden mit einem Laborscanner und der passenden Software die analogen Daten digitalisiert (Abb. 10). Nach einem Grobscan und dem Festlegen des Scanbereiches erfolgt der Feinscan der Abformungen und des Centric Tray®. Die Ober- und Unterseite des Bissregistrates werden automatisch durch die Software zusammengeführt (Abb. 11). Anschließend werden über drei möglichst identische Bereiche die anatomischen Abformungen und die provisorische Bissnahme des Centric Tray® durch die Software übereinandergelegt. Die Kiefer stehen nun in der am Patienten registrierten Relation zueinander.

Nach der Digitalisierung der Daten beginnt der Zahntechniker mit der Planung der 3D Bite Plates®, speziellen individuellen Löffeln kombiniert mit Bisswällen, mit denen in der nächsten Sitzung die definitive Kieferrelationsbestimmung erfolgt (Abb. 12). Zur Orientierung der Software müssen vor Beginn des Designs charakteristische Punkte im Ober- und Unterkiefer markiert werden. Im Oberkiefer werden beidseits der tiefste Punkt des Tubers, die Papilla incisiva, die beiden Eckzahnpunkte in Verlängerung der ersten großen Gaumenfalte und der höchste Punkt neben dem Lippenband in der Umschlagfalte gekennzeichnet. Wichtige Punkte im Unterkiefer sind beidseits die Hälfte des retromolaren Polsters, der Mittelpunkt des Kieferkamms, die beiden Eckzahnpunkte und der tiefste Punkt neben dem Lippenband in der Umschlagfalte. Die Okklusionsebene kann über zwei verschiedene Varianten festgelegt werden. Entweder arbiträr über eine Ebene durch die Mitte der retromolaren Dreiecke und die im Verhältnis 60:40 zugunsten des Oberkiefers geteilte intervestibuläre Distanz oder individuell über eine mit den Korrekturwerten des UTS CAD® eingestellte Ebene. Zusätzlich können noch die mit dem Papillameter erhobenen Werte für die Lippenlänge eingegeben werden.

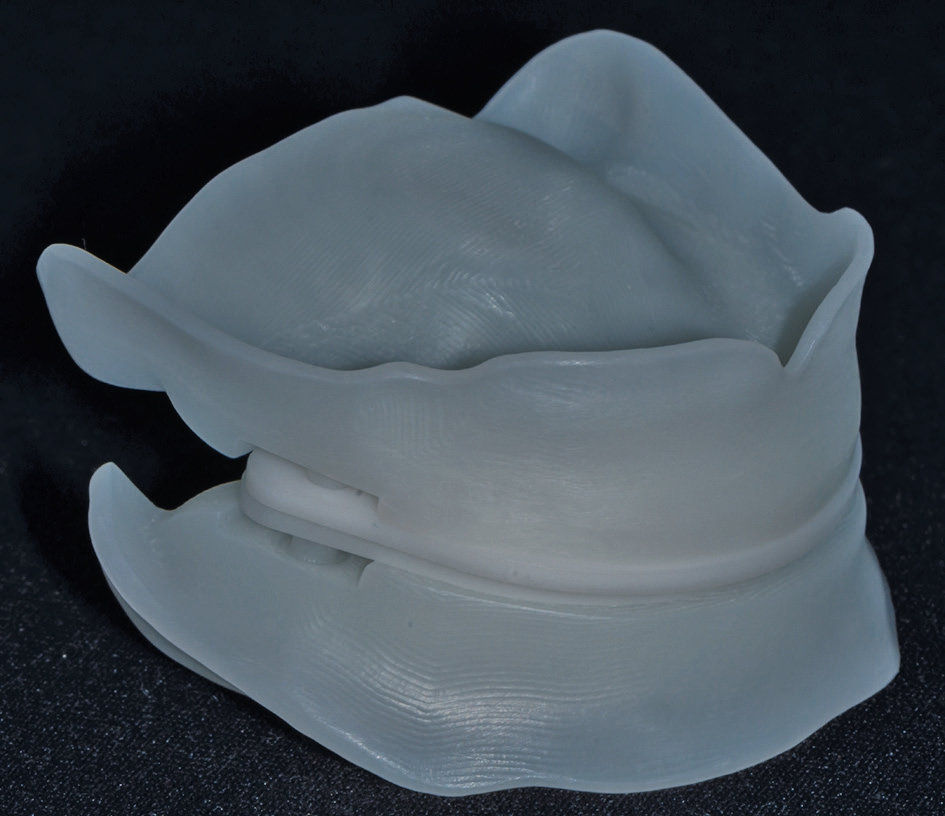

Anschließend erfolgt eine Ausrichtung der 3D Bite Plates®, um eine möglichst optimale Einschubrichtung zu erreichen. Etwaige Unterschnitte werden automatisch durch die Software ausgeblockt und können bei Bedarf noch zusätzlich angepasst werden. Die Ausdehnung der Basis sollte nur bis 2 mm an die Umschlagfalte reichen und genügend Freiraum für Wangen- und Lippenbändchen bieten. Als Standard für die Materialstärke des Löffels sind 1,5 mm angegeben. Dieser Wert sollte nicht unterschritten werden. Für die Schichtstärke des Abformmaterials werden je nach Hersteller 1 bis 1,5 mm empfohlen. Nach Eingabe aller Informationen erscheint ein Designvorschlag der 3D Bite Plates®. Möglicherweise ist noch eine Ausrichtung der Bisswälle notwendig, welche möglichst über dem Kieferkamm stehen und eine anatomische Lippenstütze bieten sollen. Abschließend können noch störende Unebenheiten in der Oberfläche virtuell geglättet werden.

Nach Abschluss des Designprozesses und nach Auswahl eines geeigneten Rohlings erfolgen die Ausrichtung der 3D Bite Plates® in der Materialscheibe und die Positionierung der Haltestege. Danach werden die notwendigen Fräsbahnen automatisch berechnet und durch eine Schnellsimulation die Fräsbarkeit überprüft. Anschließend kann die Fertigung der 3D Bite Plates® mittels 5-Achs-Fräseinheit gestartet werden.

Zweite Sitzung beim Zahnarzt

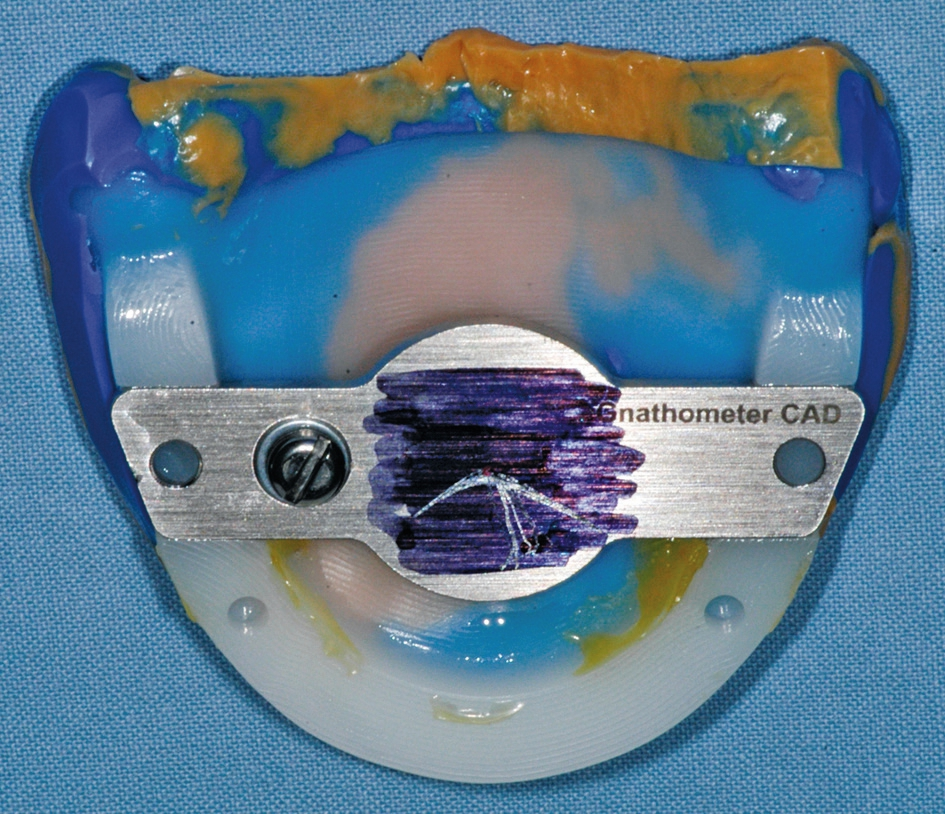

Für die definitive Kieferrelationsbestimmung wird ein spezielles Registrierbesteck, das Gnathometer CAD®, in die 3D Bite Plates® eingeklickt (Abb. 14). Mittels Stützstift stellt man die Vertikale ein und fixiert mit Wachs.

Die Bestimmung der Zentrik wird mittels Gnathometer CAD® und Pfeilwinkelregistrat durchgeführt. Durch Protrusions- und Laterotrusionsbewegung des Patienten wird auf der angefärbten Schreibplatte ein Pfeil, angelehnt an einen gotischen Bogen, gezeichnet (Abb. 15). Anschließend wird der Adduktionspunkt ermittelt, welcher sich in der Regel an der Spitze des aufgezeichneten Pfeils befindet. Die zentrische Kieferrelation wird mittels eines perforierten Plexiglasplättchens fixiert. Der Patient soll jetzt ungehindert in dieser festgelegten Position schließen können. Die 3D Bite Plates® werden nun in dieser Relation verschlüsselt. Am Ende werden auf den verschlüsselten Abformungen noch die Mittellinie, Eckzahnlinie, Lachlinie und Lippenlänge markiert (Abb. 16 u. 17). Die Zahnauswahl erfolgt konventionell mit einem Alameter.

Der Zahntechniker erhält nach der zweiten Sitzung also die verschlüsselten 3D Bite Plates® mit den eingezeichneten Ästhetiklinien, eventuelle Korrekturwerte für Bipupillar- und Campersche Ebene und Informationen über Zahnform und -farbe.

Arbeit des Zahntechnikers, Teil II

Nun werden wie beim Design der 3D Bite Plates® charakteristische Punkte im Ober- und Unterkiefer markiert. Anschließend erfolgt die Festlegung der Prothesenrandausdehnung. Dabei soll genügend Freiraum für Lippen- und Wangenbändchen vorhanden sein. Bei der Festlegung der Einschubrichtung für die definitiven Prothesen muss auch auf etwaige Unterschnitte geachtet werden.

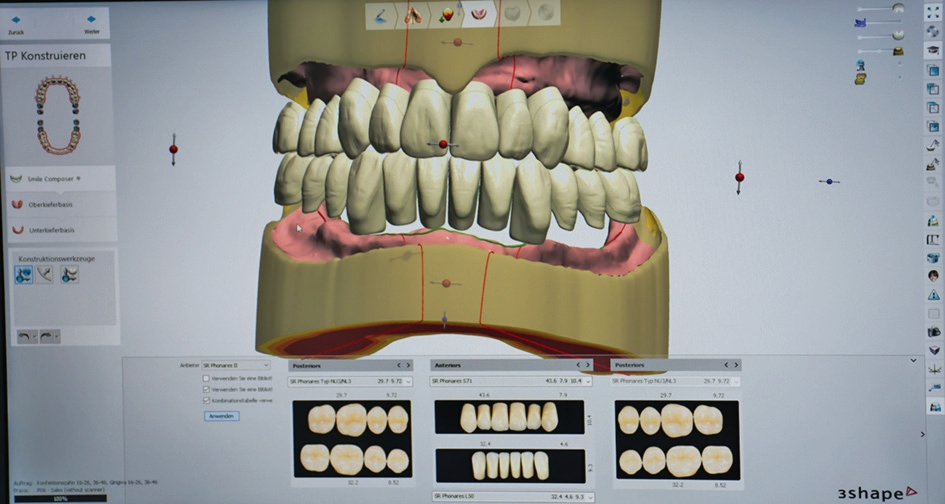

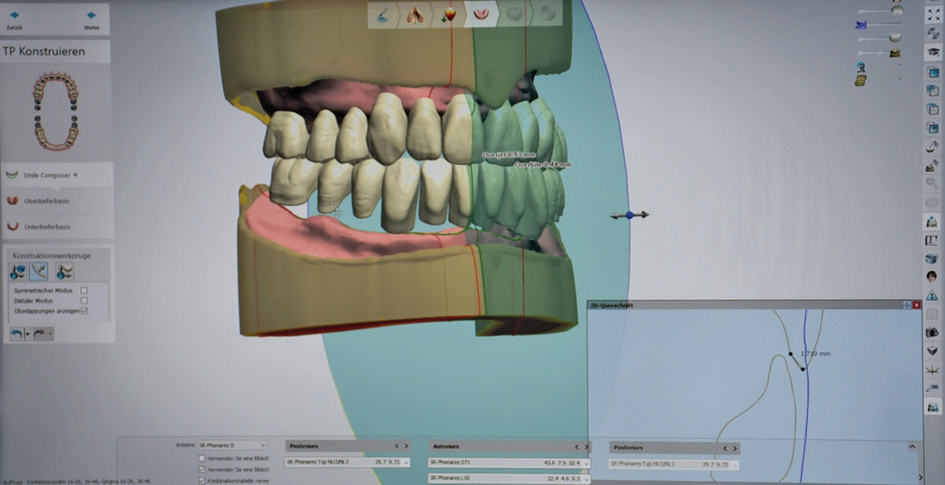

Nach Eingabe der ausgesuchten Zahngarnitur und -farbe erscheint ein erster Designvorschlag, der weiter individualisiert werden kann (Abb. 19). Anzupassen sind zunächst die Lippenstütze, die Mittellinie und die Frontzahnlänge. Durch die Änderung der Okklusionsebene, des Overjets oder des Overbites können Zahngruppen bzw. ganze Zahnbögen verändert werden (Abb. 20). Zusätzlich ist es möglich, jeden einzelnen Zahn in allen Ebenen zu verschieben. Das System führt nach Abschluss des Designs eine Überprüfung der Zahnaufstellung durch.

Im nächsten Schritt erfolgt die Zahnfleischgestaltung, bei der eine Mindestmaterialstärke von 2 mm nicht unterschritten werden darf. Mit verschiedenen virtuellen Werkzeugen kann die Ausarbeitung individuell gestaltet werden, wobei besonderes Augenmerk auf eine ausreichende Freilegung der Lippen- und Wangenbändchen und eine muskelgriffige Gestaltung der Basis gerichtet werden soll.

An den fertig gefrästen Monoblockprothesen trennt der Zahntechniker die Haltestege manuell ab und verschleift die Ränder. Für eine bessere Visualisierung kann der weiße Kunststoff im Zahnfleischbereich zusätzlich noch mit rosa Wachs abgedeckt werden (Abb. 21).

Dritte Sitzung beim Zahnarzt

Da die Zähne nicht – wie bei einer konventionellen Wachsprobe – einfach umgestellt werden können, müssen notwendige Änderungen dem Zahntechniker schriftlich oder mündlich mitgeteilt werden. Änderungen, wie zum Beispiel eine Kürzung der Frontzahnlänge oder eine Mittellinienverschiebung, können direkt auf den Probeprothesen eingezeichnet und dem Labor anhand von Fotos übermittelt werden. Ist der Halt der Monoblockprothesen unzureichend, ist es möglich, eine erneute Funktionsabformung mit den Probeprothesen als individuelle Löffel durchzuführen. Sind Patient und Behandler mit der Einprobe zufrieden, kann die endgültige Prothese in Auftrag gegeben werden.

Arbeit des Zahntechnikers, Teil III

Im Labor werden eventuell gewünschte Änderungen zunächst in der Software umgesetzt. Dies ist dann die Vorgabe für den Fräsprozess.

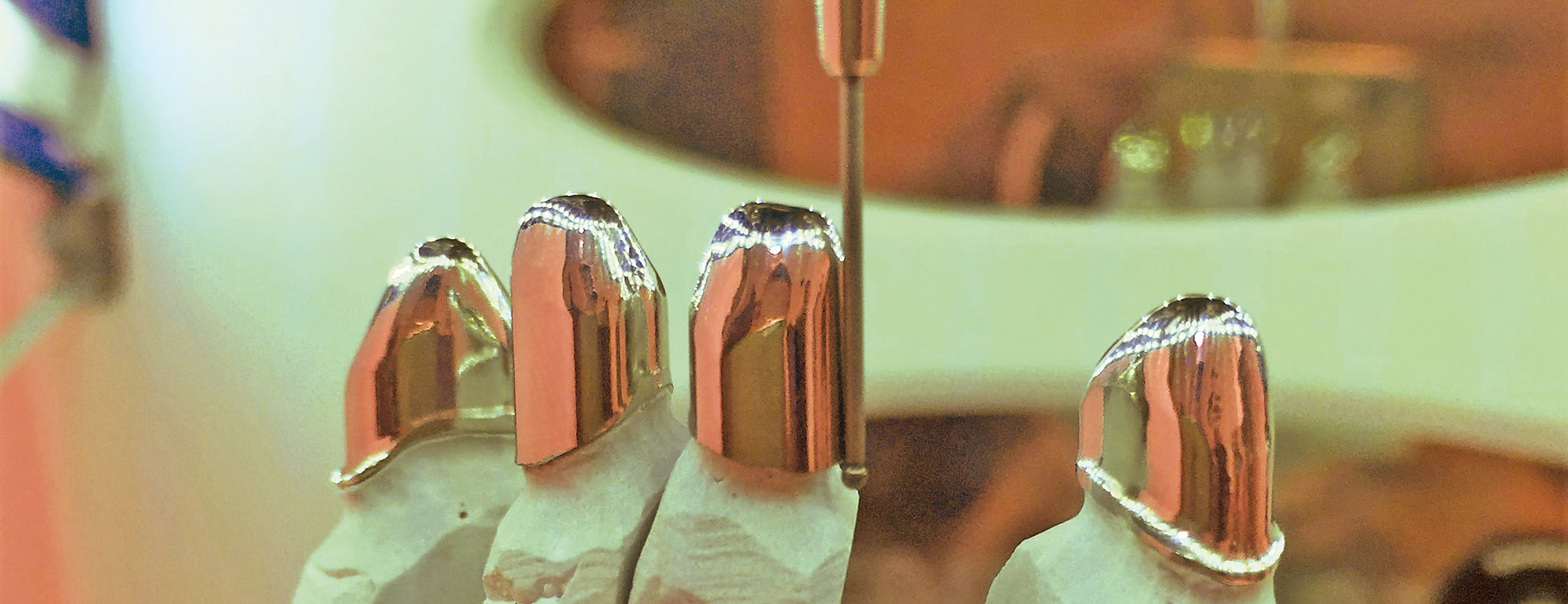

In unserem Fall haben wir uns für konfektionierte Prothesenzähne entschieden. Dabei wird die Prothesenbasis durch die Fräseinheit hergestellt, anschließend werden die Prothesenzähne in eingefräste Alveolen eingeklebt. Ragen Zähne durch die Basis, werden die überstehenden Anteile in einem erneuten Fräsvorgang mukosaseitig abgetragen (Abb. 24). Schleimhautseitig werden die Prothesen von der Fräseinheit endbearbeitet.

Die Außenseite erfordert eine manuelle Ausarbeitung durch den Zahntechniker, analog der konventionellen Totalprothesenherstellung (Abb. 25).

Vierte Sitzung beim Zahnarzt

Die Übergabe der CAD/CAM-Prothesen erfolgt beim vierten Termin (Abb. 26-32). Es wird eine erneute Kontrolle von Okklusion, Halt, Funktion, Phonetik und Ästhetik durchgeführt. Zusätzlich sollte besonders auf eine patientenfreundliche Ausarbeitung der Bändchenpassagen geachtet werden. Eine nicht fachgerechte Gestaltung dieser Bereiche kann schnell zu Druckstellen führen.

Trotz der ausgezeichneten Passung und der damit einhergehenden Reduktion von Druckstellen bei gefrästen Prothesen sollte nach wenigen Tagen eine Kontrolle durchgeführt werden. Eine Remontage scheint derzeit auch bei CAD/CAM-gefertigten Totalprothesen unumgänglich und sollte bei okklusaler Instabilität auf jeden Fall durchgeführt werden.

Behandlungsergebnis

Wie alle anderen bisher an unserer Abteilung mit CAD/ CAM-Totalprothesen versorgten Patienten ist auch diese Patientin mit ihrem neuen Zahnersatz sehr zufrieden. Überrascht hat sie besonders, dass die Unterkieferprothese auch ohne Prothesenhaftcreme guten Halt zeigt.

Die Patientin trägt die Prothesen nun schon seit mehreren Wochen. Bis jetzt musste lediglich das Lippenbändchen in der Oberkieferfront etwas ausgeschliffen werden. Außerdem wurde eine Remontage zur Optimierung der Okklusion durchgeführt.

Diskussion

Die ausgezeichnete Passung sehen wir als einen der größten Vorteile der CAD/CAM-gestützt hergestellten Totalprothesen. Sie bedingt einen besseren Prothesenhalt und eine Reduktion der Druckstellenhäufigkeit, als wir dies bei konventionell gefertigten „Totalen“ erfahren haben. Dadurch reduzieren sich die Nachsorgetermine, und die Zufriedenheit der Patienten steigt.

Ein weiterer positiver Aspekt von CAD/CAM-Prothesen ist die Reduktion der Gesamtbehandlungszeit, welche zum einen durch die verminderte Sitzungszahl entsteht. Mit den Systemen von AvaDent Digital Dentures (Global Dental Science, NL-Tilburg), Baltic Denture System (Merz Dental, Lütjenburg) und Whole You Nexteeth (San Jose, USA) ist eine Eingliederung der Prothesen sogar in der 2. Sitzung möglich. Zum anderen sind die einzelnen Schritte zeiteffizienter.

Wie man auf der IDS sehen konnte, arbeiten alle Hersteller unter Hochdruck an einer Weiterentwicklung ihrer Systeme. Mittlerweile ist es mit fast allen neueren CAD/CAM-Systemen möglich, Einzelkieferprothesen, Immediatprothesen, Hybridprothesen und Duplikatprothesen herzustellen.

Die Integration der Zähne erfolgt großteils durch Einkleben konventioneller Prothesenzähne in gefräste Sockel. Zusätzlich besteht bei den Systemen von Wieland (bzw. neu: den PrograMill-Fräsmaschinen von Ivoclar Vivadent) und AvaDent aber auch die Möglichkeit, Zähne individuell fräsen zu lassen. Beim Baltic Denture System hingegen werden die Zähne bereits industriell bei der Polymerisation in die Rohlinge integriert.

Prothesenreparaturen sind weiterhin wie gewohnt möglich. Zusätzlich besteht bei CAD/CAM-Prothesen im Vergleich zu herkömmlichen aber auch die sehr einfache Möglichkeit, eine Duplikatprothese anzufertigen: Man greift für das Fräsen einfach auf den gespeicherten Datensatz zurück, und das Duplikat kann in nur wenigen Tagen übergeben werden. Ob die Patienten im Falle größerer bzw. kostenintensiver Reparaturen die Anforderung neuer Prothesen vorziehen, wird sich zeigen.

Fazit

An den Grundprinzipien der Totalprothesenherstellung hat sich auch mit den neuen CAD/CAM-Systemen nichts geändert. Für eine effiziente Patientenversorgung mit digitalen Prothesen ist ausreichende Erfahrung weiterhin der größte Schlüssel zum Erfolg geblieben. Ein umfangreiches prothetisches Wissen kann keinesfalls durch Software ersetzt werden.

Neue Arbeitsschritte im Dentallabor sind die Digitalisierung der Daten und die virtuelle Planung der Prothesen am Computer. Den Feinschliff bekommt die Totalprothese nach wie vor vom Zahntechniker.

Es bleibt mit Spannung abzuwarten, welche Neuerungen in Zukunft noch auf uns zukommen werden. In jedem Fall sind aber in Theorie und Praxis geschulte Zahntechniker für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung unverzichtbar.

Die Autoren:

Klaunzer Florian, Steinmaßl Patricia, Ruech Lukas, Stöckl Wolfgang, Fleischer Florian, Steinmaßl Otto, Dumfahrt Herbert, Grunert Ingrid

Hinweis: Kommentierte Leistungspositionen, rechtliches Grundlagenwissen und Fallbeispiele finden Sie im Loseblattwerk "CAD/CAM in der zahntechnischen Abrechnung". Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.