|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Auch in Zeiten von Digitalisierung und zunehmender Zusammenarbeit auf Distanz ist es unabdingbar, weiterhin die Patientinnen und Patienten in den Fokus zu rücken. Bedürfnisse, Wünsche und Ausgangssituationen sind und bleiben immer individuell. Ich starte daher stets mit einer Analyse der Ist-Situation, plane den Fall gemeinsam mit der Behandlerin oder dem Behandler und hole die Patientinnen und Patienten mit ins Boot. Die Art und Weise der Erhebung dieser Daten lässt sich durch den Einsatz digitaler Prozessschritte deutlich verbessern.

In der Analyse- und Planungsphase ist es essenziell, dass man sich mit dem Patientenfall ausführlich befasst. Durch die systematische Vorgehensweise soll ein Ergebnis erzielt werden, das sowohl Behandler/-in als auch Patient/-in überzeugt. Verzichtet ein Dentallabor bei kleineren prothetischen Arbeiten auf diese Phase, ist dies in solchen Fällen zwar selten von gravierender Bedeutung, aber meiner Meinung nach gleicht es einem Glücksspiel, ohne diesen Prozessschritt zu einem optimalen Ergebnis zu kommen.

Eine wesentlich größere Tragweite hat diese Phase definitiv bei größeren und komplexeren Restaurationen – wie in dem vorliegenden Patientenfall. Dabei sollte nach der Planungsphase auch der Workflow so gestaltet werden, dass möglichst wenig Reibungsverluste für den/die Behandler/-in, das Dentallabor und den Patienten oder die Patientin entstehen. Eine mögliche Herangehensweise unter Einbezug von digitalen Fertigungsschritten zeigt der folgende Fall Schritt für Schritt auf.

Nach dem Intraoralscan wurden die Daten aus der Praxis direkt an uns übermittelt und wir konnten den Fall bereits besprechen, während die Patientin noch im Behandlungsstuhl saß. Gleichzeitig erfuhren wir, dass die 52-jährige Patientin mit ihrer alten Frontzahnbrücke auf Pfeilerzähnen nicht glücklich war. Zudem kam der Behandler zu dem Ergebnis, dass diese Pfeilerzähne nicht mehr erhaltungswürdig waren.

Gemeinsam kamen wir zu dem Entschluss, die Patientin mit einer implantatgetragenen Brücke zu versorgen. Da für sie ein herausnehmbares Provisorium aus persönlichen Gründen nicht infrage kam, wurde eine Sofortversorgungsbrücke geplant und zunächst als provisorische Versorgung für die Einheilphase umgesetzt. Sobald die Implantate fest eingeheilt waren und das Weichgewebe geformt war, wurde das Provisorium gegen eine Zirkonbrücke getauscht.

Fallanalyse

Bevor wir mit der Arbeit begannen, wurde ein ausführliches Gespräch mit der Patientin geführt. Nach der Erfassung ihrer persönlichen Situation und Wünsche wurde abgeglichen, ob diese auch technisch und chirurgisch umsetzbar waren. Mir als Zahntechniker ist es dabei wichtig, dem Behandler und der Patientin keine unrealistischen Versprechungen zu geben, sondern bereits in der Planungsphase abzuschätzen, zu welchem Ergebnis wir am Ende kommen können.

Fallplanung

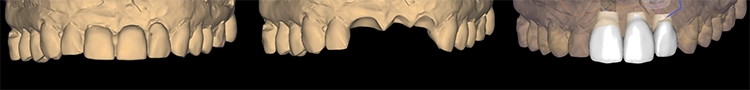

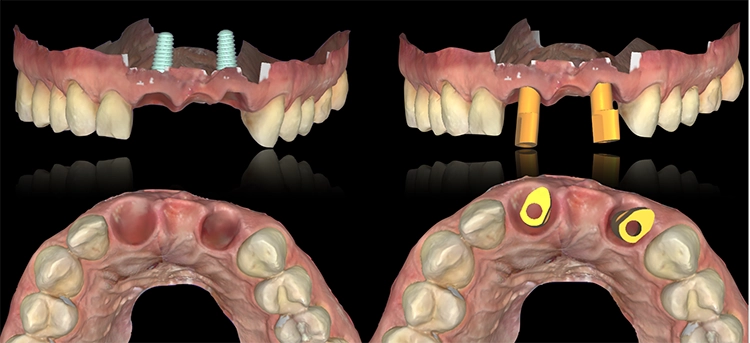

Zunächst wurden Situationsmodelle sowie ein DVT erstellt. Daraufhin erfolgten eine „virtuelle“ Extraktion der Zähne und die Generierung eines ersten digitalen Wax-ups für die Implantatplanung (Abb. 1). Dies ist äußerst wichtig, um eine möglichst ideale Implantatposition zu bestimmen.

Roman Wolf

Roman WolfDer zu diesem Zeitpunkt investierte Aufwand kommt der nachfolgenden Arbeit zugute und man spart im weiteren Verlauf viel Zeit durch eventuell notwendiges Trouble-Shooting ein.

Planung der Bohrschablonen

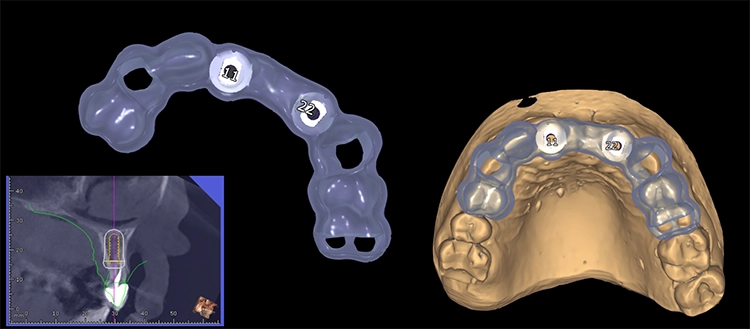

Wenn wir hier die Implantatpositionen so tief wie möglich setzen, bekommen wir ein schönes Austrittsprofil und können eine tulpenförmige Ausformung anstreben (Abb. 2). Genauso wichtig ist es, dass das Austrittsprofil der Implantate hinter der Schneidekante liegt. So stellen wir sicher, dass wir die Arbeit bedingt abnehmbar gestalten und eine verschraubte Version fertigen können. In die Planung kann der Behandler durch das digitale Vorgehen mühelos einsteigen, Änderungswünsche äußern und diese am Ende freigeben.

Roman Wolf

Roman WolfPraktische Umsetzung

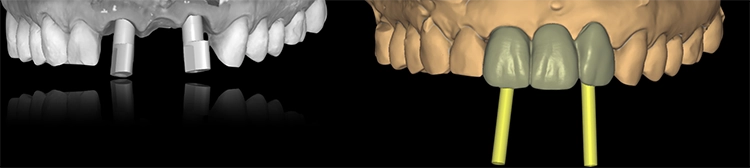

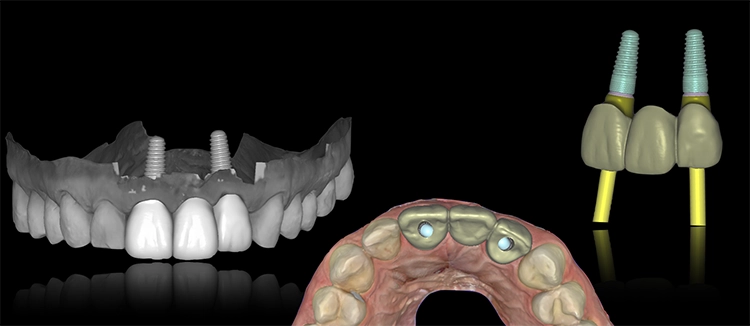

Nach Extraktion der Zähne werden die Implantate mithilfe der Bohrschablone inseriert und anschließend wird ein Scan der neuen Situation durchgeführt. Die provisorische Brücke wird anhand der Scandaten und ohne zusätzliches Modell erstellt. Die Brücke wird aus einem Multilayer-Kunststoff gefräst und auf den Klebebasen mit einem opaken Kleber befestigt (Abb. 3a und b).

Roman Wolf

Roman Wolf Roman Wolf

Roman WolfFür die provisorische Versorgung in situ nach der Einheilphase besprechen wir mit der Patientin mögliche ästhetische Änderungswünsche. Stimmt die Mittellinie, haben wir eine schöne Lachlinie, passt die Zahnform? Es gibt einige Punkte, die jetzt noch geändert werden können, bevor es in die definitive Versorgung geht. Ist alles geklärt, können wir uns in die Umsetzung der definitiven Versorgung stürzen (Abb. 4).

Roman Wolf

Roman WolfIst-Situation nach der Einheilphase

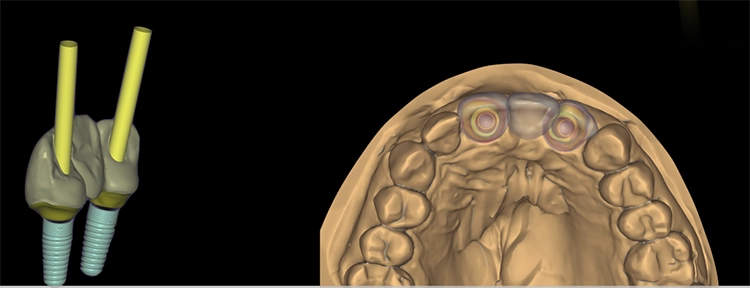

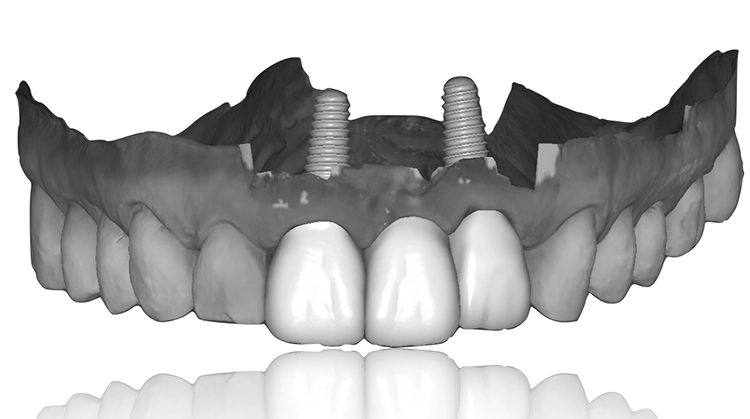

Der Status des Weichgewebes sowie die Implantate werden nach der Einheilphase noch einmal erfasst, sodass wir eine passgenaue und schöne definitive Zirkonbrücke fertigen können. Würden wir die Restauration auf Basis der ersten Scandaten fertigen, könnte es zu kleinen ästhetischen sowie funktionellen Beeinträchtigungen in Form von fehlenden approximalen und statischen Kontakten kommen. Auch die Rot-Weiß-Ästhetik kann in diesem Zwischenschritt nochmal deutlich verbessert werden. Dafür wird das Weichgewebe bearbeitet und die Gingiva fein nachgeformt. Damit erreichen wir, dass sich die Bücke optisch „wie gewachsen“ in den Zahnbogen eingliedert (Abb. 5).

Roman Wolf

Roman WolfZu diesem Zeitpunkt bietet sich hier die Möglichkeit, Änderungswünsche der Patientin nach der Tragezeit umzusetzen. In diesem Fall war ihr das Provisorium „zu statisch“ und hatte zu wenig Leben. Außerdem wünschte sie sich eine besser zu ihr passende Form. Wir haben all dies aufgenommen und bei der Konstruktion der definitiven Versorgung umgesetzt (Abb. 6).

Roman Wolf

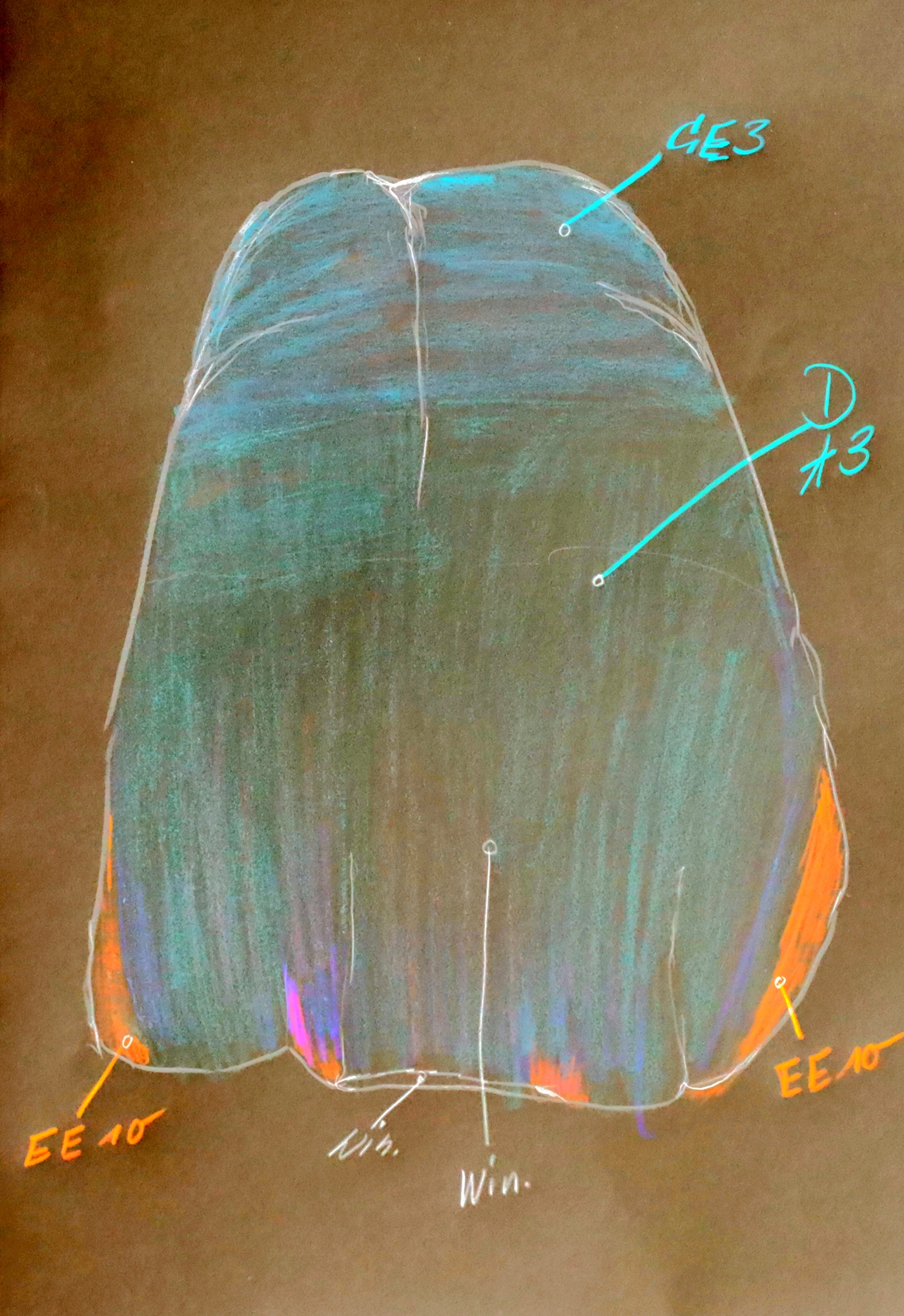

Roman WolfDa in diesem Fall eine Frontzahnbrücke vorliegt, spielt die Lichtdynamik eine besondere Rolle. Daher setzten wir bei der Materialauswahl auf ein hochtransluzentes Zirkoniumdioxid (Abb. 7).

Roman Wolf

Roman WolfDie Brücke wurde aus dem Multilayer Zirkon DD cube ONE® ML (Dental Direkt) gefräst und das Zirkoniumdioxid vor dem Sintern noch mit dem Incisal X (Dental Direkt) bearbeitet, um die Transluzenz im Schneidebereich zu erhöhen. Dann wurde die Brücke noch fein nachbearbeitet und in die endgültige Form gebracht. Zum Schluss wurde die Brücke im Micro-Layering-Verfahren charakterisiert, veredelt und fertiggestellt (Abb. 8a bis d und 9).

Roman Wolf

Roman Wolf Roman Wolf

Roman Wolf Roman Wolf

Roman Wolf Roman Wolf

Roman Wolf Roman Wolf

Roman WolfFazit

Eine Restauration auf Implantaten zieht sich meist über mehrere Monate. Am Ende „mal eben“ etwas abzuändern, ist daher immer mit einem sehr hohen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Eine gute Planung ist deshalb das A und O, um Fehlerquellen auf dem Weg der Umsetzung bestmöglich auszuschließen. Die klare Zielsetzung basiert auf einer soliden Analyse und zieht sich wie ein roter Faden durch jeden Prozessschritt.

Digitale Fertigungsschritte in das gesamte Vorgehen einzubeziehen, ist für unser Dentallabor bereits selbstverständlich geworden. Der Vorteil zeigt sich dabei auf verschiedenen Ebenen der Prozesskette: Die Aufnahme der Ist-Situation durch einen Intraoralscanner ist zum einen viel angenehmer für die Patienten und Patientinnen. Zum anderen erfolgt die Datenübermittlung direkt ohne Zeitverzug, der durch Abholfahrten etc. entsteht.

Noch während der Behandlungszeit in der Praxis kann der Fall zwischen Behandelndem und Labor besprochen, der Scan begutachtet und freigegeben werden. Zum anderen gibt es Indikationen, die eine Abformung erschweren. So ist es bei Sofortversorgungsfällen eher kompliziert, eine konventionelle Abformung zu machen, da oft Knochenaufbau-Material zum Einsatz kommt. Die Ist-Situation lässt sich durch Scannen mithilfe von Scanbodys erfassen. Alles bleibt so platziert, wie es ist.

Fehlerhafte Abformungen führen oft dazu, dass große Teile oder sogar die gesamte Vorarbeit und Vorbereitung hinfällig werden und man von Neuem beginnen muss. Digitale Prozessschritte verschaffen uns zudem einen immensen Zeitvorteil, da wir auf die Modellerstellung verzichten und direkt mit der Konstruktion beginnen können. Oft kann noch am gleichen Tag die Arbeit eingesetzt werden.

Wir erinnern uns im Team noch gut an unsere Anfangszeiten, als wir die ersten Fälle von „festen Zähnen an einem Tag“ gelöst haben. Nach anfänglicher Anspannung haben wir bei den Sofortversorgungen eine viel größere Planungssicherheit durch den digitalen Workflow gewonnen. Wenn ein Patient oder eine Patientin am Vormittag in den OP kommt und noch am selben Abend das Provisorium eingesetzt werden soll, dann schlägt sich der kleinste Zeitverzug durch Schwierigkeiten im Prozess deutlich nieder. Im schlimmsten Fall wird das Ziel nicht erreicht.

Der digitale Workflow ist kein Allheilmittel, aber für mich das Mittel meiner Wahl, wenn es um präzise, schnelle und verlässliche Ergebnisse geht. Unsere persönliche Einschätzung ist, dass diese Aspekte für die Wettbewerbsfähigkeit von Dentallaboren einen wichtigen Faktor darstellen werden. Die hohe Auffassungsgabe der jungen Generation im digitalen Bereich kommt unserem Unternehmen zugute.

| Verwendete Materialien |

| Intraoralscanner: iTero |

| CAD-Software: EXO-CAD, EXO-PLAN |

| Malfarben: DD Contrast, Dental Direkt |

| Kunststoff: DD Poly X ML, Dental Direkt |

| Zirkoniumdioxid: DD Cube One® ML, Dental Direkt; Incisal X zum Einfärben |

| Implantatsystem: BEGO |

| Fräsmaschine: imes icore 250i |

| 3D-Drucker: Elegoo Saturn 3 ultra |

| 3D-Druckmaterial: Nyte 3D Model, NYTE3D GmbH |

Die Hemmschwelle, den PC und die Softwaresysteme zu benutzen, ist gering. Aber auch „alte Hasen“ im Handwerk lassen sich früher oder später von neuen, digitalen Fertigungswegen überzeugen, wenn man durch weniger Zeitaufwand zu einem besseren Ergebnis kommt. Der Weg dorthin ist natürlich mit Aufwand verbunden, denn es müssen neue Fertigkeiten erworben werden. Die auf dem Markt angebotenen Kurse beschleunigen diesen Prozess immens. Durch reine Eigenleistung wären wir noch lange nicht da angekommen, wo wir jetzt sind.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.