Die zahnmedizinische Restaurationstechnik hat seit jeher mit der schwelenden Angst um spontane Frakturen zu kämpfen – ein Damoklesschwert, das über allen verwendeten Materialkombinationen und Restaurationstechniken schwebt. Es wird in der klinisch-wissenschaftlichen Literatur stets über eine signifikante Anzahl an Restaurationsfrakturen berichtet, die meist als Versagensgrund Nummer 1 genannt werden. Diese spontan und nicht vorhersehbar auftretenden Frakturen werden in entsprechenden Studien aber leider nicht näher spezifiziert oder beschrieben.

Klinisch prospektive Studien berichten zwar immer wieder über hohe Verlustraten durch Frakturen, gerade bei Verwendung von spröden, keramischen Materialien, aber eine genaue Analyse der Ursachen, die zu einer Fraktur führen, bleibt meist aus [1,2]. Der Trend zu breit angelegten, retrospektiven Kohortenstudien verstärkt diese Oberflächlichkeit leider noch zunehmend [3]. Dabei wird aus einer maximalen Anzahl von Anwenderberichten eine jährliche Verlustrate herausgefiltert und auf die prinzipielle Eignung eines Materials oder einer bestimmten Technik geschlussfolgert.

Dies erfolgt leider häufig ohne jede Kenntnis der spezifischen Verlustursachen. Diese sind aber vielfältig und unterschiedlich und für eine Verbesserung der Systeme wäre es hilfreich, zwischen materialinhärenten, herstellungsbedingten, zahntechnischen oder auch zahnmedizinischen Fehlern zu differenzieren.

Es geht aus solchen Studien nicht hervor, ob ein Präparations-, Design- oder auch Befestigungsfehler vorliegt. In den meisten Fällen können die eingesetzten Materialien nicht zur Verantwortung gezogen werden, sondern lediglich deren Verarbeitung oder Anwendung. Das jüngste Beispiel in diesem Zusammenhang ist sicherlich das gehäufte Auftreten von Verblendchippings auf Zirkonoxidgerüsten, das einer mangelnden Haftung zwischen beiden Schichten zugeschrieben wurde.

Bei genauerem Hinsehen hat sich jedoch gezeigt, dass prozesstechnische Fehler bei der Brennführung während der Verblendung entscheidend waren (slow cooling [4,5,6]). Um das Risiko eines klinischen Misserfolges zu reduzieren, hat die Zahnmedizin reagiert, sodass heute fast ausschließlich monolithische Zirkonoxidrestaurationen gefertigt werden. Ein anderes Beispiel ist die hohe Frakturanfälligkeit von indirekten CAD/CAM-Kompositen.

Darüber wurde in einer klinischen Studie berichtet – ohne näher auf die Ursachen einzugehen – und als Konsequenz die Kronenindikation von Herstellerseite eingeschränkt [7]. In der Tat hat sich jedoch gezeigt, dass hier eklatante Fehler in der Adhäsivtechnik entscheidend waren [8].

Fraktografie von gebrochenen Restaurationen

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

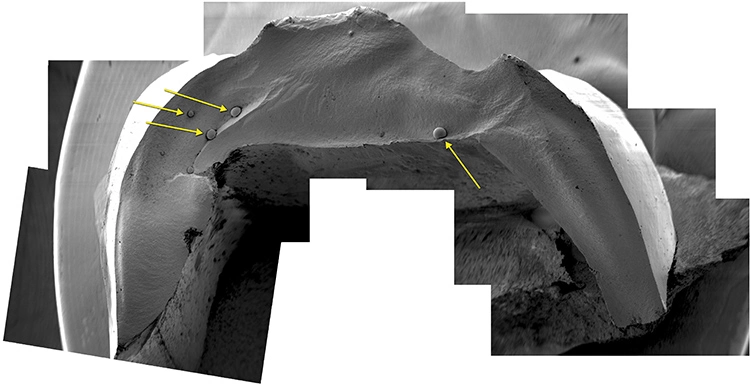

So gibt es immer einen Anfang (Bruchursprung, engl.: fracture origin) und ein Ende (Drucklippe, engl.: compression curl). Dazwischen gibt es viele Bruchlinien (hackle, wake hackle, twist hackle, gull wings etc.), Rast- und Interferenzlinien (arrest lines, Wallner lines), Artefakte und Defekte (Poren, Einschlüsse, Inhomogenitäten, Zwischenschichten etc.), die einen Fußabdruck hinterlassen und Einblick in das Frakturgeschehen zulassen.

Die mikroskopische Analyse solcher Bruchmerkmale kann sowohl extraoral an den gebrochenen und gesicherten Fragmenten erfolgen als auch intraoral an den verbleibenden Reststrukturen einer Restauration [9]. Eine fundierte fraktografische Analyse besteht aus vielen Einzelschritten und das Gesamtbild ergibt sich erst nach Zusammenfügen aller Puzzleteile.

So steht am Anfang immer die Bestandsaufnahme: Wo und wie hat die Fraktur stattgefunden (Lokalisation Zahn und Höcker, Zeitpunkt, Bruchgeschehen, Patientenfaktoren etc.)? Wie wurde eine Restauration durchgeführt (Material, Bearbeitung etc.) bzw. befestigt (Adhäsiv, zementiert)? Wie sieht die umliegende Versorgungssituation aus (Nachbarzähne, Antagonisten)?

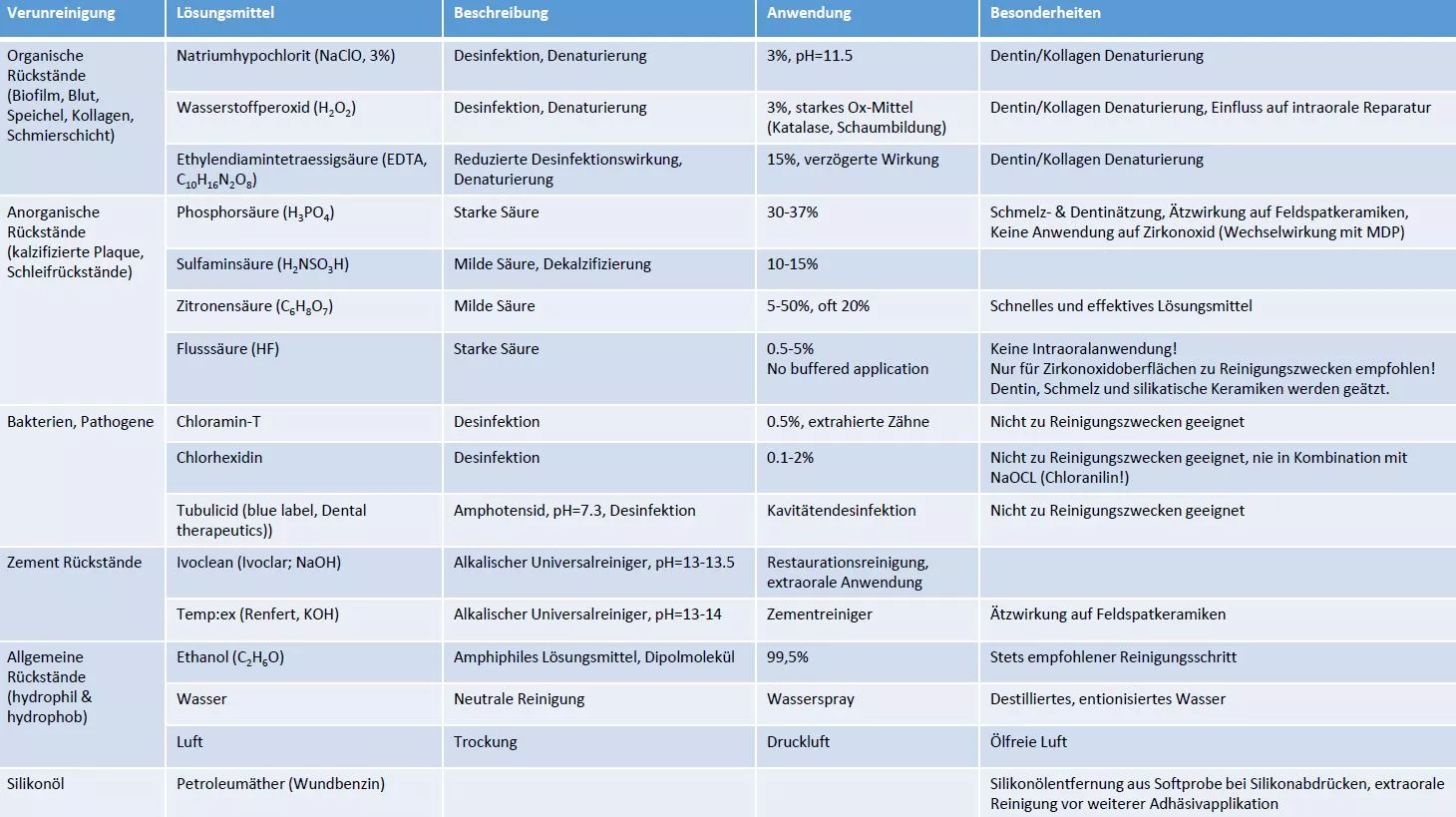

Um dann auf Bruchflächen möglichst detailgenau zu analysieren, müssen im 2. Schritt die Oberflächen gründlich, aber nicht schädigend gereinigt werden. Besonders die seit Längerem in situ befindlichen Oberflächen können sowohl organisch (Biofilm) als auch anorganisch (Plaque) verunreinigt sein.

Tabelle 1 liefert einige Empfehlungen für intra- und extraorale Reinigungslösungen. Ein Bürstchen, wie wir es aus der Adhäsivtechnik kennen, ist hier zur Reinigung gut geeignet. Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

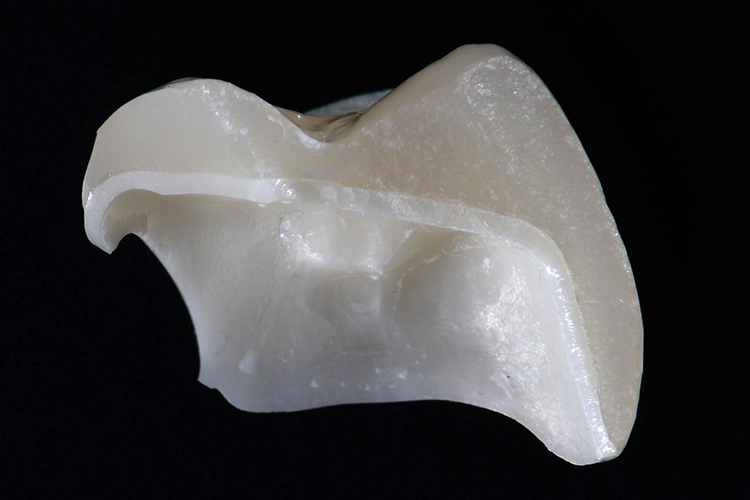

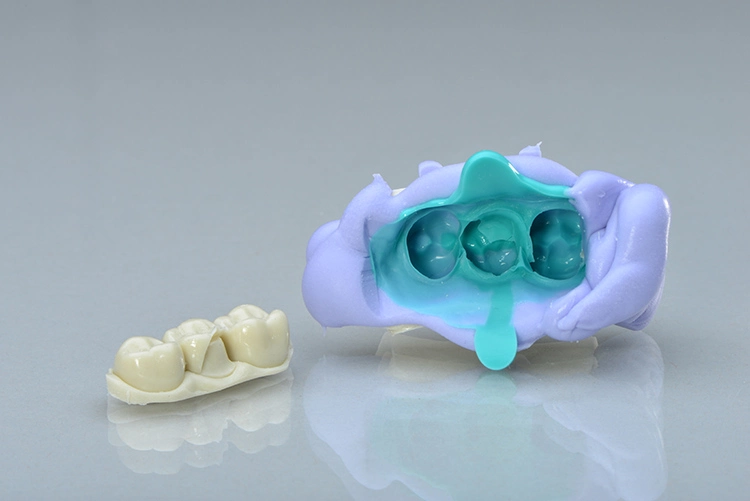

Im 3. Schritt wird dann eine Abformung genommen und ein entsprechendes Replika erstellt. Die Wahl des Abformmaterials in Kombination mit dem Replikamaterial ist dann entscheidend. Die Abbildungen 2, 3 und 4 zeigen eine Auswahl an gut geeigneten Materialien und das praktische Vorgehen am Modell. Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Für ein optimales Ergebnis eignen sich additionsvernetzende, hydrophile A-Silikone. Polyätherabformungen sind in Kombination mit Replikamaterialien auf Polyurethanbasis ungeeignet. Bei der Abformung ist darauf zu achten, die Oberfläche perfekt blasenfrei abzuformen.

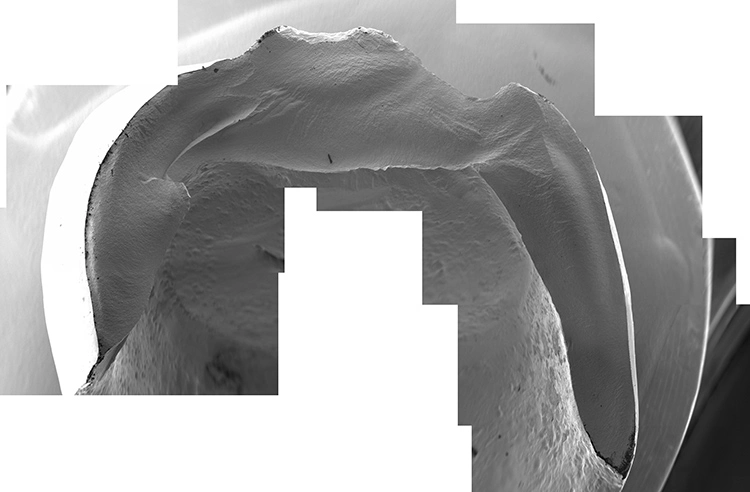

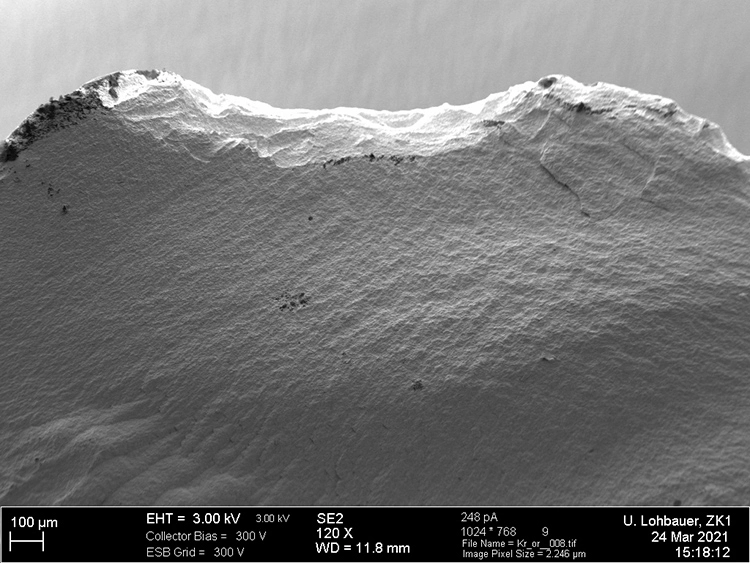

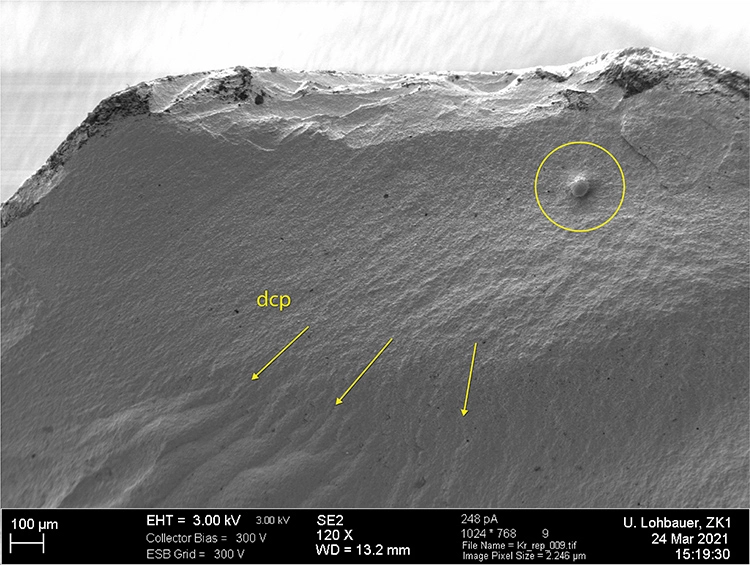

Als letzter Schritt erfolgen die mikroskopische Betrachtung und Analyse der Bruchoberflächen. Abbildung 5 zeigt beispielhaft Aufnahmen im Rasterelektronenmikroskop und die Detailgenauigkeit auf replizierten Oberflächen. Ein solches Mikroskop hat natürlich nicht jeder Fraktograf zur Verfügung, aber schon mit geringerer Auflösung können wichtige Erkenntnisse zum Frakturgeschehen gesammelt werden. Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Ein idealer mikroskopischer Arbeitsplatz ist in Abbildung 6 gezeigt. Ein Lichtmikroskop, OP-Mikroskop, selbst Makrolinsen für Mobiltelefone oder andere digitale Kleinmikroskope können uns hier schon gute Dienste erweisen. Oft ist es nicht die präzise Analyse des Geschehens, sondern einfache Indizien, die zur Aufklärung beitragen. Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Prof. Dr.-Ing. Lohbauer

Randdefekte, die zur Ausbildung von Chippings führen, können mit niedriger Auflösung ebenso detektiert werden wie die Unterschreitung von Mindestschichtstärken oder zu steile Präparationswinkel. Auch Oberflächenschädigungen wie Schleif- und Abrasionsspuren können damit lokalisiert werden.

In diesem Zusammenhang sei der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass eine ausreichende Beleuchtung immer wichtig ist – ein Grundsatz, den man einem erfahrenen Zahnmediziner und -techniker eigentlich nicht mitgeben muss. Schlussendlich jedoch hängt das Ergebnis nicht an der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Methoden, sondern vielmehr an der Akribie und dann auch an der Erfahrung des Fraktografen.

Fazit

Bei korrekter Anwendung bietet die dentale Replikatechnik Möglichkeiten der Abbildung von mikroskopischen Details in der Größenordnung von wenigen Mikrometern. Dies erfordert natürlich darauf abgestimmte Materialien, Erfahrung mit den verwendeten Prozessen und eine große Portion Übung. Im Mund des Patienten hat ein Behandler nur einen Versuch der Abformung, während sich das Ergebnis erst bei der abschließenden mikroskopischen Betrachtung bewerten lässt.

Weitere Informationen zur dentalen Fraktografie, Beispiele aus der Praxis sowie Informationen zu weiterführender Literatur und angebotenen Kursen finden Sie unter www.fractography.org.

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.