Unter der Leitung von Dr. Andreas Kurbad, Viersen, referierten Priv.-Doz. Dr. Andreas Bindl, Zürich, Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Dr. Michael Dieter, Buchs, ZTM Vincent Fehmer, Genf, Dr. Gerd Frahsek, Velbert, Jochen Hartmann, Bensheim, ZÄ Susanne Kurbad, Viersen, Univ.-Prof. Sven Reich, Aachen, und Dr. Gerhard Werling, Bellheim, über Grundsätze und Trends in der dentalen Ästhetik, monolithische Rekonstruktionen im Frontzahnbereich mit Einsatz der Cerec-Software, digitale Herstellung von Aufbissschienen, Planung und Durchführung von Bisserhöhung und Bisslageänderung sowie über die Auswahl geeigneter Werkstoffe unter funktionellen und ästhetischen Aspekten.

„Königsklasse“ Frontzahnästhetik

AG Keramik

AG Keramik

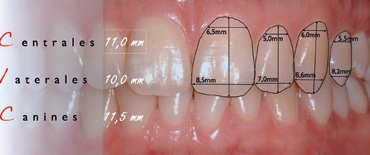

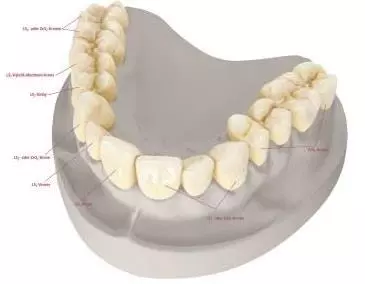

Die Maßnahmen der Referenten beginnen stets mit Symmetrievermessungen der fazialen Anatomie, umfassen dentogingivale Weichgewebsveränderungen, orthodontische Eingriffe bei Stellungsanomalien, Bisserhöhung, Kronenverlängerung, Veränderung von Zahnformen mittels Einsatzes von Wax-up und Mock-up, um das angestrebte Ergebnis für Behandler und Patient zu definieren. Ziel ist die Erlangung eines harmonischen Zahnbildes unter Einbeziehung von Gingiva und Lippen (Abb. 2). Um die passende Zahnform und Harmonie herauszufinden, sind Simulationen wie Wax-up (Abb. 3), Imaging oder Mock-up (Abb. 4) hilfreich, um festzustellen, ob es Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit beim Patienten gibt – und ob das Gewünschte überhaupt technisch umsetzbar ist. Die mittleren oberen Schneidezähne sind, wegen ihrer prominenten Position, neben der Form der Lippen und des Kieferbogens die wichtigsten Elemente bei der nonverbalen Kommunikation. Kurbad

Kurbad Kurbad

Kurbad Kurbad

Kurbad

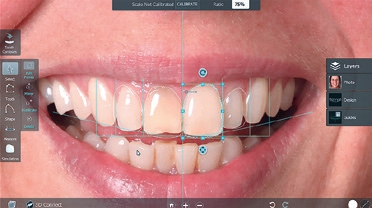

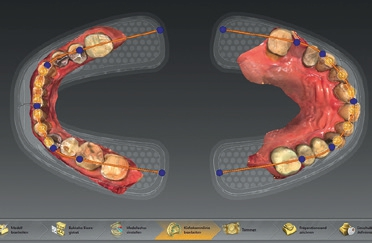

Bei der Planung einer Rekonstruktion müssen laut Kurbad Bezugslinien berücksichtigt werden – wie etwa die Verbindung der Gingiva- Scheitelpunkte, die Zahnachsen, die inzisalen Einziehungen (Dreiecke), die Gingiva-Papillen, die inzisale Ebene sowie die Proportion der Zahnformen. Alle Änderungen an Zähnen und Weichgewebe sollten in Studienmodelle überführt und fotografisch dokumentiert werden. Dies umfasst Aufnahmen des Lächelns bei entspanntem Gesicht, bei halb geöffnetem Mund, im Profil, des Kiefers in Okklusionsstellung, des OK-Frontzahnbogens ohne die UK-Zähne sowie der okklusalen Ansicht von OK und UK. Ein digitales Imaging (Vorher/Nachher-Situation) mittels einer CADSoftware (Smile Design) kann hilfreich sein (Reich et al., 2016). Modelle und Bilddokumente müssen mit dem Patienten besprochen werden, um darüber zu entscheiden, welche anatomischen und ästhetischen Charakteristika realisiert oder verstärkt werden sollten.

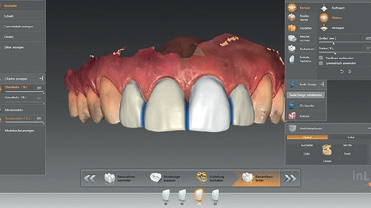

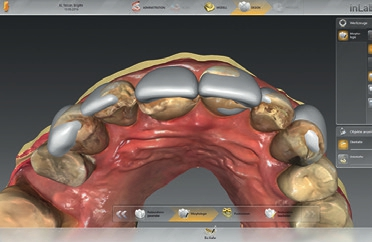

Bei der digitalen Erfassung des Mock-up und des Lippenbildes können die Datensätze von der Software deckungsgleich übereinandergelegt werden. Damit lassen sich der Gesamteindruck von Lippenverlauf und die Morphologie der Zahnformen in verschiedenen Ausprägungen simulieren und damit das „neue Lächeln“ durch den Patienten bewerten. Wenn die Lösung gefunden ist, werden Langzeitprovisorien hergestellt, um die funktionelle Umformung der Okklusion und die Umgewöhnung der Kaumuskulatur einzuleiten sowie die Umwelt des Patienten mit der ästhetischen Veränderung vertraut zu machen. Die definitive Ästhetik- Versorgung kann mittels dünnwandiger Veneers (Abb. 5 und 6), Teilkronen oder Table Tops ausgeführt werden. Die Referenten bevorzugen zur Zahngestaltung dünnwandige Veneers und Veneer- Kronen mit Individualisierung von Textur und Mamelons. In diesem Rahmen können Inzisalkanten von Frontzahnkronen im Cutback-Verfahren verblendkeramisch aufgebrannt werden. Kurbad

Kurbad Kurbad

Kurbad

Vertikale Erhöhung durch Okklusal-Veneers

Bei einem massiven Verlust von Zahnhartsubstanz – ausgelöst durch Abrasion und/oder Erosion – entstehen für den betroffenen Patienten funktionelle und ästhetische Probleme, die das Zahnbild beeinflussen und Störungen der Phonetik, der Kaufunktion sowie Kiefergelenkbeschwerden auslösen können. Oftmals werden diese Komplikationen auch von einer Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls begleitet. Dr. Alessandro Devigus, Zahnarzt und Ästhetikspezialist, Bülach (Schweiz), stellte mit seinem „biomimetischen Konzept“ Therapielösungen vor, die ermöglichen, durch okklusale und inzisale Veneers den Verlust der vertikalen Höhe, der Funktion, Phonetik und Ästhetik zu rehabilitieren. Nach Analyse, Planung mit Wax-up und nach der Bestimmung der korrekten Vertikaldimension (z.B. durch eine funktionelle Schienentherapie oder therapeutische Übergangsrestaurationen) können Okklusal- Veneers sowohl auf intakten Restaurationen als auch natürlichen Zähnen zumeist ohne größere Präparation angefertigt werden. Dabei können mit der CAD/CAM-Technik verschiedene Materialien zum Einsatz kommen: Lithiumdisilikat, Glaskeramik, Hybridkeramik, Hochleistungspolymere etc.

Okklusal-Veneers sind angezeigt im Abrasions- oder Erosionsgebiss zur Wiederherstellung von anatomischen Kauflächen nach funktionsmorphologischen Prinzipien, zur Bisshebung, für Bisslageänderungen sowie zur Korrektur der statischen und dynamischen Okklusion. Kontraindiziert sind Okklusal-Veneers, wenn sie die von den Materialherstellern vorgegebenen Mindeststärken deutlich unterschreiten. Keramische Veneers gelten heute als langlebige und ästhetische Versorgungsart. Hierbei werden dünne keramische Schalen auf minimal präparierte Zahnflächen (Schmelz und/oder Dentin) mit Befestigungskompositen adhäsiv befestigt. Es entstehen 2 adhäsive Schichten zwischen Komposit und angeätzter Keramik bzw. Komposit und Zahnoberfläche. Die mechanischen Eigenschaften (die Spannung auf die Versorgung wird minimiert) und die Mikrostruktur des intakten Zahnes können wiederhergestellt werden. Hybridkeramik und keramikdotierte Komposite als fräsbare Blocks werden ebenfalls zur Herstellung von direkten oder indirekten Verblendschalen eingesetzt. Diese sind in der Regel weniger kostspielig als Verblendschalen aus Keramik; mit ihnen können initial ähnlich gute ästhetische Resultate erzielt werden.

Devigus stellte einen klinischen Fall mit erheblichen Abrasionen (regio 13 bis 23) vor, bei dem eine Rekonstruktion mit Teilkronen und Veneers und eine Bisserhöhung im UK durchgeführt wurde (Abb. 7 bis 16). Hierbei wurde das Wax-up computergestützt konstruiert und ein Kunststoffmodell im 3D-Drucker hergestellt. Das Mock-up wurde über einen tiefgezogenen Silikonschlüssel gefertigt und – mit fließfähigem Komposit gefüllt – im Patientenmund platziert. Die minimalinvasive Präparation führte zu dünnwandigen Teilkronen und Veneers, ausgeschliffen aus Hybridkeramik (Enamic, Vita Zahnfabrik). Damit wurde eine Therapielösung aufgezeigt, die sowohl funktionell und ästhetisch als auch unter wirtschaftlichen Aspekten eine nachhaltige Perspektive bietet. Devigus

Devigus Devigus

Devigus Devigus

Devigus Devigus

Devigus Devigus

Devigus Devigus

Devigus Devigus

Devigus Devigus

Devigus Devigus

Devigus Devigus

Devigus

Fazit

Der Einsatz von digitalen Simulations- und Verarbeitungstechniken bietet die Möglichkeit, die Befundung sowie die Behandlungslösung für den Patienten vorab sichtbar zu machen und ihn somit in die Therapieentscheidung einzubeziehen. Spezielle Software mit virtuellen Wax-ups ist in der Lage, Zahnproportionen zu variieren, um eine individuelle ästhetische Lösung zu finden. Neben der Digitalisierung des Workflows besteht jederzeit die Möglichkeit, durch manuelle zahntechnische Maßnahmen das ästhetische Ergebnis zu optimieren.

Weitere Informationen:

Cerec Masters Club

Viersener Straße 15

41751 Viersen-Dülken

info@cerec-zeitung.de

kern@cerec-master.de

https://cerec.de/

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.