|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Kongresspräsident Prof. Norbert Krämer, Gießen, stellte eingangs die Frage nach den Fortschritten in der Erforschung der MIH seit dem ersten Kongress der AMIT im Jahr 2022 in München (Abb. 1). Quantitativ ist mit rund 620 in Pubmed abrufbaren Publikationen für die Jahre 2023 und 2024 ein Anstieg zu verzeichnen. Allerdings handelt es sich bei den Arbeiten der beiden vergangenen Jahre vorwiegend um Reviews, weniger um Originalstudien, was Prof. Krämer zur Feststellung bewog, dass es weiterhin an Fakten zur MIH mangele. Er richtete die Mahnung „We need more data“ an die Wissenschaft.

AMIT/Tito

AMIT/TitoDie Keynote Lecture von Dr. Nick A. Lygidakis, Athen/GR, am ersten Kongresstag fasste die Ergebnisse bisheriger Forschung zu Epidemiologie und Ätiologie zusammen und gab einen Einblick in die bislang etablierten Therapieempfehlungen. Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit MIH stellt die erste Publikation bezüglich MIH mit Definition der Erkrankung von Prof. Karin Weerhejm in 2001 dar [1]. Daraufhin nahm die European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) das Thema in ihrem Workshop im Jahr 2003 in Athen auf, was in ersten Veröffentlichungen zu Ätiologie und Therapieoptionen resultierte. Einen Meilenstein für die Erforschung sah Dr. Lygidakis im 6. Europäischen Seminar und Workshop in Helsinki 2009, aus dem die ersten klinischen EAPD-Empfehlungen zur Therapie von MIH unter seiner Federführung hervorgingen [2].

Epidemiologie: 17% der Schulkinder in Bayern von MIH betroffen

Wie verbreitet ist die Erkrankung? Dr. Lygidakis geht von einer globalen Prävalenz der MIH von ungefähr 15% aus [nach 3]. Aktuelle Zahlen für Deutschland liegen einer unlängst veröffentlichen repräsentativen Erhebung der Universitäten München und Gießen zufolge bei 17,5% für bayerische Schulkinder [4]. Ungefähr die Hälfte dieser Kinder haben schwere Formen der MIH.

Ätiologie – Ursachen weiter im Dunkeln

Noch immer sind die Ursachen von MIH weitgehend ungeklärt. Die Experten sind sich aber einig, dass MIH multifaktoriell bedingt ist, wobei die Ursachen in Genetik, Epigenetik sowie in systemischen und medizinischen Faktoren vermutet werden. Mögliche Faktoren, die über eine statistische Assoziation mit MIH verknüpft sind, bestehen in Sauerstoffmangel bei der Geburt, Kaiserschnitt und Frühgeburt. Des Weiteren sind Masern, Mittelohrentzündung, Harnwegsinfektionen, respiratorische Erkrankungen, Magen- und Nierenproblematiken sowie Fieber mit MIH in Studien assoziiert.

Auf dem Weg experimenteller Untersuchungen nähert sich PD Dipl.-Chem. Dr. Christof Högg, München, den möglichen Ursachen der MIH. In der Testung an Zebramuscheln als Modell für die Mineralisation des Zahnschmelzes fand er bislang keine Hinweise auf negative Effekte von Antibiotika, während Bisphenol A (BPA) das Wachstum der Muschelschalen hemmte und Vitamin D3 wiederum eine BPA-induzierte Hypomineralisation der Muschelschalen verminderte. Somit könnte Vitamin D3 für die Prävention von MIH infrage kommen.

Wie therapieren? Zwei international anerkannte Ansätze

Derzeit sind zwei Therapiekonzepte für MIH international anerkannt. Beide erhielten jüngst ein Update. Die Empfehlungen der EAPD zur MIH-Therapie legen die EAPD-Diagnostikkriterien zugrunde (s. Kasten) und basieren auf einer Literaturauswertung [5]. Auf dem Grad an Evidenz für eine Therapiemöglichkeit basiert der Empfehlungsgrad, die die EAPD konstatiert. Für MIH-Molaren gibt es starke Behandlungsempfehlungen („strong recommendation“), für Frontzähne hingegen lediglich eingeschränkte („conditional“) Empfehlungen aufgrund mangelnder Evidenz.

| EAPD-Definition und -Diagnostik der MIH Definition MIH: Mindestens ein 6-Jahr-Molar muss beteiligt sein. Diagnostikkriterien: Konturierte Opazitäten, die in Form, Größe und Farbe (weiß, cremig, gelblich bis braun) variieren, Schmelzeinbrüche nach Zahndurchbruch, Hypersensitivitäten. In der Praxis fallen atypische Restaurationen, atypische Karies und/oder atypische Extraktionen auf. Milde („mild“) Formen: Begrenzte Opazitäten, ohne Schmelzeinbruch, Sensitivität gegenüber externen Stimuli wie Luftstrahl und Wasser, aber nicht gegenüber bloßem Zähneputzen. Bei Frontzähnen leichte ästhetische Einschränkungen aufgrund von Verfärbung. Schwere („severe“) Formen: Begrenzte Opazitäten mit Schmelzeinbrüchen/Schmelzfrakturen und Karies, andauernde und spontane Überempfindlichkeiten, die die Nahrungsaufnahme und Mundpflege einschränken; starke ästhetische Einschränkungen mit potenziell soziopsychologischen Folgen. |

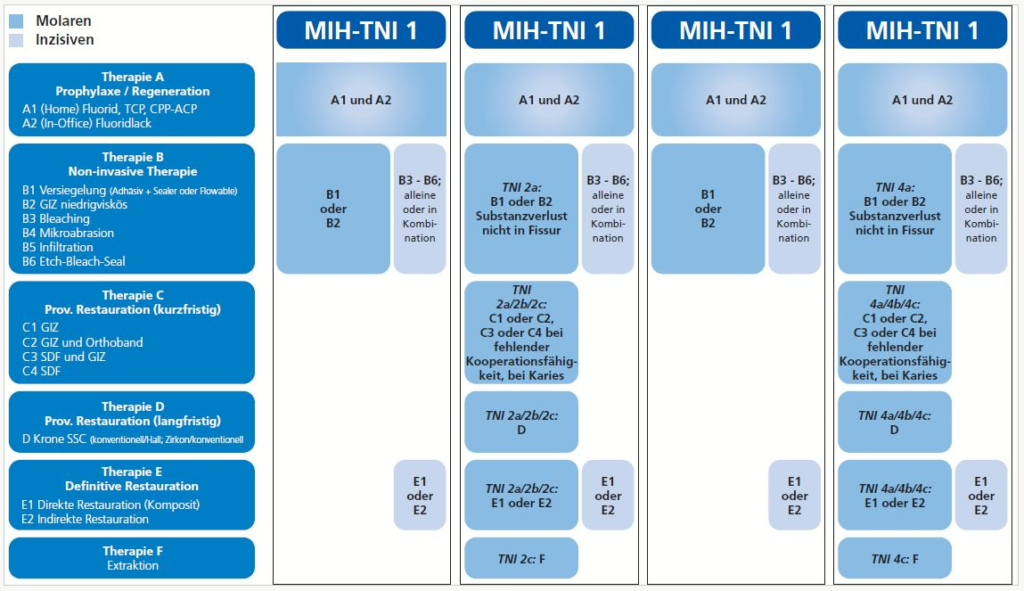

Das Würzburger Konzept beinhaltet einen Index zur Erfassung unterschiedlicher Formen der MIH, die jeweils mit unterschiedlichen Therapieempfehlungen gekoppelt sind [6]. Diese sind weiter gefasst als die Empfehlungen der EAPD. Beide Konzepte unterscheiden Interventionen für Molaren und Inzisiven. Bei Letzteren steht der ästhetische Aspekt im Vordergrund, während bei ersteren insbesondere posteruptiver Schmelzeinbruch und Hypersensitivität umfangreichere Therapiemaßnahmen in schweren Fällen erforderlich machen. Die Konzepte unterstützen ein schrittweises Vorgehen mit zunächst provisorischen Versorgungen, die durch eine definitive Versorgung im kooperationsfähigeren Alter der Patientinnen und Patienten ersetzt wird.

Therapiemethoden im Detail

Das Würzburger Konzept 2.0 wurde ergänzt durch neue Therapieoptionen, die zwar nicht streng evidenzbasiert empfohlen werden können, sich aber nach Expertenmeinung nützlich für die Praxis erweisen. Diese Behandlungsansätze wurden auf dem Kongress näher beleuchtet (Abb. 2).

Grafik nach Bekes et al.,

Grafik nach Bekes et al., Das Würzburger Konzept 2.0 sieht den Einsatz von Fluoriden und Caseinphosphopeptid-amorphem Kalziumphosphat (CPP-ACP) bei der häuslichen Mundpflege sowie von Fluoridlack in Office für alle MIH-Zähne zur Prophylaxe und Regeneration vor. Den Hintergrund hierzu erläuterte Prof. David Manton, Groningen/NL, in seinem Vortrag „Can MIH enamel be healed?“, in dem er seine Erkenntnisse zur „Re“-Mineralisierung des um bis zu 70% mindermineralisierten Zahnschmelzes von MIH-Molaren vorstellte. Der hypomineralisierte Zahnschmelz enthält einen höheren Protein- und Wasseranteil und zeigt eine veränderte Struktur, was in einer wesentlich verringerten Härte resultiert. Um den Zahn zu stabilisieren und einen Einbruch der Kaufläche unter Belastung zu vermeiden, erscheint der Einsatz von Fluoriden zur Remineralisierung sinnvoll, wobei diese durch die Menge des vorhandenen bioverfügbaren Kalziums und Phosphats begrenzt ist.

Als nicht invasive Therapien schlägt das Würzburger Konzept 2.0 die Versiegelung von Molaren, den Einsatz von Glasionomerzement (GIZ) sowie ästhetische Korrekturen für Schneidezähne mittels Bleaching, Infiltration und Mikroabrasion vor. Prof. Katrin Bekes, Wien/A, fand in einer Untersuchung Hinweise darauf, dass durch Aufbringen eines Versieglers (Adhäsiv und Versiegler/GIZ) die Hypersensibilität von MIH-Zähnen vermindert und damit die auf die Mundgesundheit bezogene Lebensqualität (OHRQoL) bei Kindern wesentlich verbessert werden kann [7].

Als neue nicht invasive Ansätze für die ästhetische Versorgung von MIH-Inzisiven wurden Bleaching, Mikroabrasion, Infiltration, Bleach-Etch-Seal in Vorträgen von Prof. Annette Wiegand, Göttingen, und Prof. Sebastian Paris, Berlin, thematisiert. Nach Europäischer Richtlinien ist In-Office-Bleaching (über 10% H2O2) für Patientinnen und Patienten unter 18 verboten, so dass dies keine Option in deutschen Praxen ist und überdies keine Daten zur Effektivität vorhanden sind, wie Prof. Wiegand feststellte. Etwas günstiger sei die Datenlage für die Mikroabrasion. Zumindest geringe Evidenz besteht, dass die Methode zur ästhetischen Verbesserung der MIH-Flecken beiträgt [8].

Prof. Sebastian Paris äußerte sich als ein maßgeblicher Experte für die Infiltrationsmethode zur deren Nutzen für die ästhetische Korrektur von MIH-Frontzähnen. Der „Camouflage-Effekt“ fiel zunächst als „Nebenwirkung“ bei der Arretierung von Initialkaries auf. Teils resultierten gute Ergebnisse für MIH-Opazitäten aus Infiltration, aber die Vorhersagbarkeit sei noch immer ein Problem. Dem Auditorium gab Prof. Paris Tipps für die Praxis: die Schmelzoberfläche stärker eröffnen, den Infiltranten länger als 3 Min. einwirken lassen, Patientenerwartungen managen. Mehrfach empfahlen die Referierenden eine vom individuellen Fall abhängige Kombination aus Bleaching, Infiltration, Mikroabrasion und direkter Kunststoffversorgung, um bestmögliche ästhetische Ergebnisse zu erzielen.

Auch ästhetische Korrekturen können für Patienten sehr wichtig sein. So zeigte Prof. Helen Rodd, Sheffield/UK, dass eine ästhetische Korrektur mittels Mikroabrasion, Infiltration, einer Kombination dieser Techniken sowie Bleaching (im UK auch bei Kindern erlaubt) und Kompositabdeckung des Defekts einen signifikanten Anstieg in der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität betroffener Kinder bewirkt (Abb. 3).

DKB

DKBEbenfalls eine Neuerung für das Würzburger Konzept stellt die Empfehlung zum Einsatz von Silberdiaminfluorid (SDF) (mit/ohne GIZ-Abdeckung) als initiale temporäre Therapie bei Molaren dar. Für die langfristige temporäre Therapie wurde die Zirkoniumkrone als Alternative zur Hall-Krone in das Konzept neu aufgenommen. Unverändert blieben die Empfehlungen zur definitiven Therapie mittels direkter Komposit- oder indirekter Versorgung sowie als letzte Option für stark zerstörte Zähne die Extraktionstherapie.

Bei der Extraktion eines nicht erhaltenswürdigen ersten bleibenden Molaren wird ein spontaner Lückenschluss durch den zweiten bleibenden Molaren angestrebt. Prof. Sivaprakash Rajasekharan, Gent/B, nannte als Voraussetzung für diese Methode das Vorhandensein des zweiten und dritten bleibenden Molaren. Entscheidend für eine gute Prognose hinsichtlich eines spontanen Lückenschlusses ist das Timing: Die Extraktion sollte in einem dentalen Alter von 8 bis 10 Jahren erfolgen. Das Vorgehen hat im Oberkiefer eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit von 80 bis 90%, während diese im Unterkiefer nur zwischen 30 und 70% (hier ist die Studienlage uneindeutig) liegt. Falls der optimale Zeitpunkt verpasst wurde oder es nicht zu einem spontanen Schluss kommt, sollte die Zahnreihe kieferorthopädisch geschlossen werden.

KI unterstützt MIH-Diagnostik

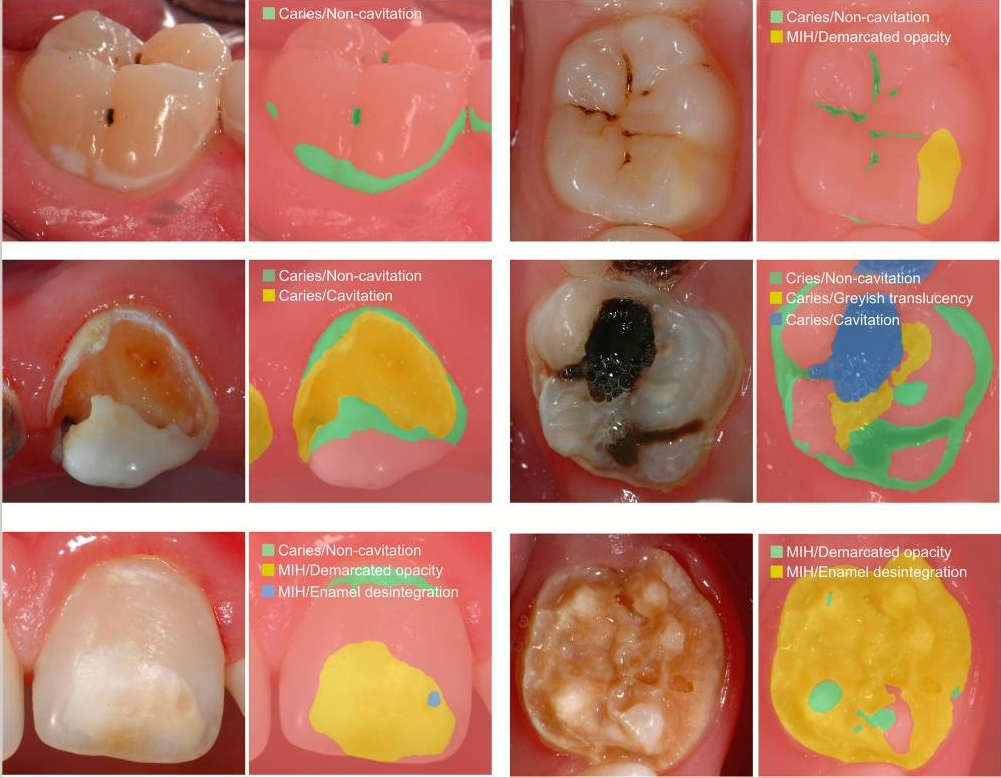

Zwar ist MIH in deutschen Zahnarztpraxen kein unbekanntes Krankheitsbild mehr, doch fällt die Unterscheidung zwischen Karies und MIH nicht immer leicht. Ein digitales Tool für die Differenzierung könnte nun unterstützen: Prof. Jan Kühnisch, München, beschrieb die Entwicklung eines AI-Modells, mit dessen Hilfe MIH bereits heute mit hoher Treffsicherheit diagnostiziert werden kann (Abb. 4). Data Source waren ca. 18.000 professionelle Fotos von Karies- und MIH-Fällen der Uniklinik München. Um eine optimale Bilderkennung zu erreichen, wurde die neue Technik des „Image Augmentation“ genutzt. Für das Modell konnten sehr gute Resultate für externe Validität (über 90% diagnostic performance) erreicht werden [9]. Prof. Kühnisch forderte Zahnärzte und Zahnärztinnen auf, das Modell – in Open Access veröffentlicht – zu benutzen, damit es an die tägliche Praxis angepasst werden kann (Demomodell abrufbar).

Marco Felsch et al.

Marco Felsch et al.Es gibt noch viel zu tun!

Um es mit Prof. Bekes Metapher zu sagen: viele „Puzzlestücke“ kamen auf dem Kongress zusammen. Ein geschlossenes Bild ergibt sich aber hinsichtlich Ätiologie, Epidemiologie und Therapie noch nicht. Dies wäre auch eine überzogene Erwartung gewesen. Von den Referenten wurden viele Forschungsziele identifiziert: mehr Evidenz für die Behandlungsmethoden der hypomineralisierten Frontzähne, neue Materialien und Adhäsive zur Versorgung von MIH-Zähnen, eine ganzheitliche Managementstrategie für MIH, die psychosoziale und ökonomische Aspekte beinhaltet, sowie prospektive langfristig angelegte – und damit teure – Studien zur Erforschung der Ätiologie. Auch die Epidemiologie könnte neuere Daten und international eine systematische Herangehensweise basierend auf einem Konsens zur Definition von MIH vertragen.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.